论尼采道德论

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

世界名人论《道德经》——国外篇文化传统:我们会发现国外的名人谈《道德经》 ,大多基于对老子智慧的崇高敬意以及其对西方现代科学发展的 启迪;我们也希望,这部还不为人所理解的自然科学最高经 典,能够随着西方科学的发展进步,被证实,被阐释,兑现大曰逝逝曰远远曰反”的自然规律,重拾国人的文化自信1、德国哲学家、启蒙运动学家康德( 1724 -1804 )认为,斯宾诺莎的泛神论和亲近然的思想与中国的老子思想有关”。

2、德国哲学大师黑格尔(1770〜1831)在《历史哲学》中说:术……。

老子的著作,尤其是他的《道德经》 ,最受世人崇 仰”。

3、德国哲学家谢林( 1775 -1854)在《神话哲学: 学》中指出:“道不是人们以前翻译的理,道是门”。

老子哲 学是“真正思辨的”,他“完全地和普遍地深入到了存在的最深 层”。

4、德国哲学家尼采 (1844-1900 )曾评论《老子》 一书说 :“老子思想的集大成——《道德经》 ,像一个永不枯竭的井泉, 满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。

”5、德国社会学家、古典社会学奠基人马克斯 &bull 韦伯 中国人承认的基本原则是理——叫做‘道' ”;“道为天地之本、万物之源。

中国人把认识道的各种形式看作是最高的学中国哲1864 —1920 )在《儒教与道教》中说:“事实上,在中国历史上,每当道家(道教)思想被认可的时期(例如唐初),经济的发展是较好的,社会是丰衣足食的。

道家重生,不仅体现在看重个体生命,也体现在看重社会整体的生计发展。

”6、德国明斯特大学教授赫伯特.曼纽什(1929- ),在《中世界的不可缺少的要素。

公正地说,这个世界的精神孕育者,应当是柏拉图和老子,亚里士多德和庄子,以及其它一些人。

国哲学对西方美学的重要》指出:中国哲学是我们这个精神可惜的是,我们这个时代的许多哲学著作总是习惯于仅提欧洲古代的一些哲学家,却忽视了老子的《道德经》,从而很不明智地拒绝了一种对欧洲文化的极为重要的源泉”。

查拉图斯特拉如是说:尼采对宗教哲学和道德观念的批判引言《查拉图斯特拉如是说》是德国哲学家弗里德里希·尼采(Friedrich Nietzsche)的重要著作之一。

这本书以寓言的形式呈现,探讨了宗教哲学和道德观念在人类文明中的影响与局限。

在这部作品中,尼采对基督教及其价值观进行了深度批判,并提出了他独特的哲学思想。

1. 尼采对宗教哲学的批判尼采认为,宗教是一种虚伪和幻觉。

他指出,基督教等传统宗教所推崇的上帝并不存在,而是人类自我欺骗的产物。

他将宗教描述为某种超验世界的逃避现实,以及人们对绝对真理和意义的追求。

此外,尼采还批评了宗教所造成的价值观念束缚。

他认为,基督教中普遍存在的道德二元论、禁欲主义和奴隶道德等观念限制了个体自由和创造力的发展。

尼采提倡超越这种限制,不依赖宗教的意义和价值观。

2. 尼采对道德观念的批判尼采对传统道德观念进行了彻底的颠覆和批判。

他主张摒弃基督教中所倡导的伦理道德体系,尤其是关于善恶对立、奉献与自我牺牲等概念。

他认为这些观念将个体束缚在一种奴隶心态之下,阻碍了人们追求真正的幸福与自由。

相反,尼采提出“超人”(Ubermensch)概念,鼓励人们超越传统伦理框架,并提升个体生活质量。

他认为个体应该追求自身激烈的欲望和冲动,并遵循个人意志而行动,而不是受到外界设定的价值观所束缚。

3. 尼采哲学思想的影响与争议尼采对宗教哲学和道德观念的批判具有深远的影响。

他的思想挑战了传统的宗教信仰和道德观念,并启发了后来诸多哲学家和思想家。

然而,尼采的思想也引起了广泛的争议。

一些人认为其观点过于激进和极端,具有破坏性。

同时,尼采对基督教进行的批判也受到了宗教界和保守派的强烈反对。

结论《查拉图斯特拉如是说》是尼采对宗教哲学和道德观念进行深入探讨与批判的重要著作。

通过寓言的形式,尼采揭示了基督教及其价值观念在个体生活中所带来的限制和束缚。

他提倡摆脱传统意义上的善恶对立,并呼吁人们超越伦理道德框架追求自由与个体幸福。

罗素与尼采对伦理学的辩论近现代哲学中的道德与心理观点伦理学是哲学研究的一个重要领域,涉及到道德行为、价值观和道德判断等问题。

在近现代哲学中,罗素和尼采是两位具有重要影响力的思想家,他们对伦理学的辩论尤为引人注目。

本文将探讨罗素和尼采在伦理学领域的观点和辩论。

一、罗素的伦理观点罗素是一位逻辑学家、数学家和哲学家,他的思想受到经验主义和辩证法的影响。

在伦理学上,罗素主张一种基于理性和约束的道德观。

他认为,道德行为应当符合普遍的道德准则,这些准则可以理性地构建出来,并且具有普适性和不可变性。

罗素认为道德行为的标准应当基于对他人的尊重和关爱。

他主张人们应当尽量避免伤害他人,促进他人的幸福和利益。

罗素认为,伦理学的目标是追求人类社会的和谐与进步,而不仅仅是个人好处的最大化。

二、尼采的伦理观点与罗素不同,尼采是一位存在主义哲学家,他批判了传统的伦理观,并提出了他自己的道德观。

尼采认为,传统的道德观念是一种奴隶道德,对人类的自由和个性发展构成了束缚。

因此,尼采主张一种超越传统的伦理学,鼓励人们追求个体的超脱和自我实现。

根据尼采的观点,道德并不存在绝对的准则或价值,而是主观的、流变的,取决于个体和社会的需求和动态。

尼采批判了传统伦理学的价值观,并提出了一种超越人类的超人道德观念,强调个体的自由和创造力。

三、罗素与尼采的辩论在伦理观点上,罗素和尼采存在明显的差异和冲突。

罗素强调普遍的道德准则和对他人的关爱,他认为道德应当具有普适性和不可变性。

而尼采则主张个体的超脱和自我实现,他批判了传统伦理学的道德准则和价值观。

尽管存在差异,但罗素和尼采对伦理学的辩论促进了对道德的深入思考和思想的发展。

他们的观点都提供了独特的视角和洞察力,对于理解和解决伦理学的问题具有重要意义。

四、近现代哲学中的道德与心理观点罗素和尼采的伦理观点代表了近现代哲学中众多道德与心理观点之一。

伦理学在现代哲学中得到了广泛的关注和研究,涌现出多种多样的道德观点和理论。

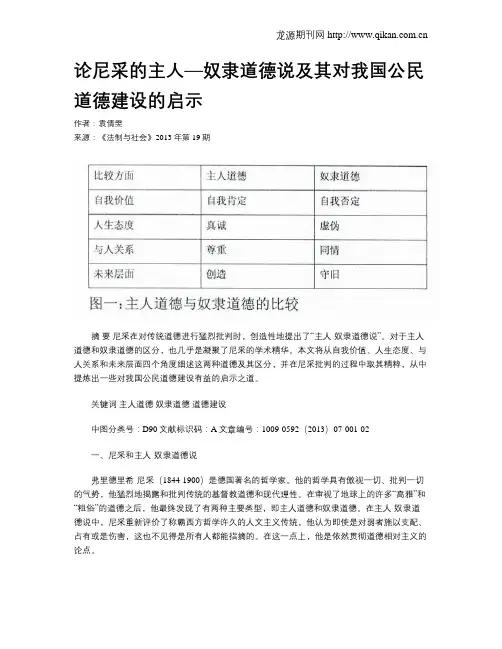

论尼采的主人—奴隶道德说及其对我国公民道德建设的启示作者:袁倩雯来源:《法制与社会》2013年第19期摘要尼采在对传统道德进行猛烈批判时,创造性地提出了“主人-奴隶道德说”。

对于主人道德和奴隶道德的区分,也几乎是凝聚了尼采的学术精华。

本文将从自我价值、人生态度、与人关系和未来层面四个角度细述这两种道德及其区分,并在尼采批判的过程中取其精粹,从中提炼出一些对我国公民道德建设有益的启示之道。

关键词主人道德奴隶道德道德建设中图分类号:D90文献标识码:A文章编号:1009-0592(2013)07-001-02一、尼采和主人-奴隶道德说弗里德里希·尼采(1844-1900)是德国著名的哲学家。

他的哲学具有傲视一切、批判一切的气势,他猛烈地揭露和批判传统的基督教道德和现代理性。

在审视了地球上的许多“高雅”和“粗俗”的道德之后,他最终发现了有两种主要类型,即主人道德和奴隶道德。

在主人-奴隶道德说中,尼采重新评价了称霸西方哲学许久的人文主义传统,他认为即使是对弱者施以支配、占有或是伤害,这也不见得是所有人都能指摘的。

在这一点上,他是依然贯彻道德相对主义的论点。

尼采描述下的主人道德的主要特征是:尊贵、傲慢、高雅和自我肯定,它几乎涵盖了尼采所提倡的一切:健全的生命本能、充沛的强大意志、独特的自我价值、真诚的人生态度以及蓬勃的创造精神。

在主人道德看来,懦弱者、忧心忡忡者、卑鄙猥琐者、只考虑眼前利益者、多疑者、自卑者、甘受虐待如同狗者、拍马屁者都是受到鄙视的。

豍所以他们认为平民百姓是靠不住的,自己才是可信赖者。

而奴隶道德则如上面所说的那些被鄙夷者,是另一番景象。

他们对整个人类的状况都充满着悲观主义的怀疑,不相信强壮有力者的“善”,反而认为正是这些自认为是“善人”的“恶人”引起或试图引起恐惧。

对于“主人”和“奴隶”的理解,我们不应该把它狭隘的看做是两种等级身份。

虽然尼采在追溯奴隶道德的起源时,把它看做是古犹太人在沦为奴隶民族后形成的一种价值观念,但是尼采仍认为一个人被哪种道德主宰,不是由他的身份地位决定,而是他的行为中所蕴含的心态。

查拉图斯特拉如是说:超越传统道德的哲学思考

引言

《查拉图斯特拉如是说》是尼采的一部重要哲学著作,探讨了超越传统道德的理念和思考方式。

本文将通过对该书的分析,深入探讨其中涉及的哲学思想。

第一部分:传统道德的局限

在《查拉图斯特拉如是说》中,尼采批判了传统道德体系的局限性。

这一部分将着重介绍以下观点: 1. 传统道德对个体自由发展的限制; 2. 伦理规范在社会中滥用和歪曲; 3. 传统价值体系对个人主观能动性的剥夺。

第二部分:超越传统道德的路径

为了超越传统道德体系,尼采提出了新的哲学路径。

这一部分将阐述以下关键概念: 1. 超人(Ubermensch):一个追求更高价值并突破人类常规限制的理想形象; 2. 永恒回归(Eternal Recurrence):意味着接纳生活中所有经历,并将其视为无尽循环的哲学概念; 3. 焦油湖之吻:通过接纳人生中的苦难和痛苦来拥抱人生的无常。

第三部分:超越道德的后果

尼采相信,超越传统道德体系将带来一系列显著影响。

这一部分将讨论以下内容: 1. 个体自由与责任感的平衡; 2. 艺术创造力和审美体验的提升; 3. 创新思维与社会变革带来的改变。

结论

《查拉图斯特拉如是说》是一部重要且充满争议性的哲学作品,其超越传统道德观念以及提出新的思考方式对于现代社会具有重要启示意义。

通过了解尼采对传统道德局限性的批判以及他所提出的超越之路,我们可以更好地思考并实践个体自由发展、文化创造力以及社会变革等方面的问题。

以上就是关于《查拉图斯特拉如是说》:超越传统道德的哲学思考主题下所涉及内容的简要概述。

阅读该书并深入理解其中思想,可以为个体和社会带来全新的成长和变革。

论尼采的“重估一切价值”专业:马克思主义基本原理姓名:刘思宇摘要:尼采的“重估一切价值”打倒了一切偶像,对西方文化的基础进行彻底的反思,颠覆了传统道德、宗教和理性所设置的二元世界,把人从虚幻的外在世界拉回到本真的生命世界。

他的深刻见解,对当今生活在急剧变化的世界、却日益丧失精神家园的人们,无疑有积极意义。

关键词:尼采价值道德宗教科学尼采作为西方思想的彻底革命者, 他摈弃了传统学究性的的哲学方式和哲学语言, 以一种崭新的诗意风格为西方哲学注入了清新的空气, 极大地影响了后来许多重要的西方哲学家,包括海德格尔、萨特、德里达等人。

尼采以犀利的眼光审视批判西方文化传统并为西方文化的觉醒与更新提供了许多不乏深刻的见解, 丹麦文学史家勃兰兑斯称尼采为“文化哲学家” , 这是确切的, 尼采正是以对传统文化的“价值重估”、倡导生命哲学而震惊世界的。

19世纪以来,尼采发现人们在整个欧洲出于上升发展阶段中的人们在精神文化却越发的贫乏和颓废,在此,尼采发誓要不惜生命的代价去找出时代颓废的根源。

于是尼采无情的用“价值重估”的方法打碎整个欧洲的盲目乐观。

他说:“重估一切价值, 这就是我给人类的最高自我觉悟活动的公式, 这一活动在我身上已成为血肉和精神了。

”价值一词对尼采来说有其特殊的内涵, 海德格尔在其《尼采十讲》中指出“尼采‘对一切价值之重估’ , 是指以你自己的生命为尺度, 重新度量一切事物的价值, 是一种否定的价值观”。

这也就是说,尼采是在生命的角度“重估一切价值“的,他的哲学也可称为生命哲学,他的方法是否定性的而不是实证性的。

尼采的价值重估的范围几乎覆盖了西方文化的各个方面,但是最主要的是集中在道德、宗教、科学性三个方面。

一、尼采对道德的“价值重估”尼采是以“非道德主义者”自居的,他说“道德自身是一种颓废的病象” ,他认为道德就是人们对习俗的盲目服从, 不管是什么种类的习俗。

他给道德下了一个定义“道德是所有颓废者心理上的特质, 是被一种不断对生命采取敌视态度的欲望所激起的”。

道德无用论一般来说,道德是指人们具有良好行为准则和价值观,用以遵守社会规则以建立良好的社会秩序。

从这个角度看,道德对社会发展是至关重要的。

但是,有些学者提出了一种观点,即道德在社会发展中并不能发挥重要作用,甚至更客观而言,道德是毫无用处的。

这一观点被称为《道德无用论》。

讨论道德无用论的历史可以追溯到 20 世纪最初的社会学家阿尔伯特尼采(Albert Niebur),他提出了一个著名的理论,即“社会秩序没有被道德和良心规范”。

这一理论认为,社会没有必要仰赖道德和良心规范来控制和维护社会秩序。

进一步的解释是,道德作用于社会的过程没有通常人们所想象的那么复杂,在社会发展过程中,道德会遵循非道德的空间。

尼采的理论引发了许多学者对《道德无用论》的讨论,这些讨论中涉及到宗教、伦理学和政治理论等多个学科。

这些理论中最有价值的一条就是卡普兰(Kapulan)在其《伦理学中的社会关系》中提出的理论,即“伦理活动并不总是营造良好的社会关系”。

他认为,虽然伦理可以在社会发展中发挥重要作用,但却无法实现“长期的、可持续的关系秩序”。

虽然存在许多与《道德无用论》相关的学术讨论,但是,总体上来说,“道德在社会发展中没有什么实质性作用”仍然是一个争论不休的纠纷。

从社会学的角度看,道德仍然是社会发展的关键要素,人们在其指导下建立良好的社会关系,从而促进了社会的发展和进步。

另一方面,一些人认为,在某些情况下,放弃道德或以非道德的手段实现某种目的,诸如财政利益收益等,也可能是一种有效的方式。

在最近的社会发展中,“道德无用论”仍然是一个有争议的议题,许多学者在用不同的思想观点来解释这一理论。

例如,巴特勒(Bartale)认为,“道德仍然在社会发展中起着重要作用,但是其作用可能被加强或减弱”。

此外,拉里斐(Ralph Nader)等其他学者也提出了类似的看法。

最后,《道德无用论》是一个充满矛盾的理论,它引发了多种学术讨论和争论,但是,至今仍没有一个明确的答案可以回答“道德在社会发展中是否有用”。

从尼采角度看待法律与道德法律与道德是人类社会中两个重要而复杂的概念。

尼采是一位深受争议的哲学家和文化评论家,他对法律与道德的看法与传统观念有所不同。

本文将从尼采的角度来探讨法律与道德的本质以及二者之间的关系。

一、法律与道德的定义法律是由国家或政府制定并具有强制力的行为规范。

其目的在于维护社会秩序、保障人们的权益与义务。

而道德则是一种基于社会习俗和个人评判而形成的行为准则。

它更注重个体内在的道德感受和自律,与个体的意识、责任和选择紧密相关。

二、尼采对法律的看法尼采认为,法律是强权政治的产物,是为了限制和约束人的行为,使人成为政治和社会秩序的奴隶。

他批判了法律的权威性和约束力,并认为法律无法真正解决人类的矛盾和痛苦。

尼采主张个体超越法律束缚,追求自身的价值和力量。

他提出了“超人”概念,认为个体应该超越传统的道德和法律标准,追求自己内心的真实欲望和人生的价值。

尼采认为,法律将社会僵化,限制了个体的发展和潜能。

他强调尊重个体的自由和创造力,主张个体应该超越道德和法律的限制,追求真实的自我。

三、尼采对道德的看法尼采对传统道德也持有批判的态度。

他认为,道德是一种对人的本性的压抑和否定。

尼采认为,道德的产生是为了解决社会中的冲突,但却抑制了人的本能和激情。

尼采将道德视为“奴隶道德”,认为其由弱者主导,反映了弱者对强者的报复心态。

他主张超越传统道德的束缚,追求个体内在的力量和美感。

尼采强调个体的自我实现和生命的意义,在他看来,传统道德往往限制了人的创造性和个性发展。

四、法律与道德的关系尼采认为,法律和道德都是人类社会建设中不可或缺的因素,但同时也存在着种种问题。

传统道德与法律制度往往对个体的自由和创造力构成压抑,限制了个人的发展,并导致社会的平庸和僵化。

然而,尼采并未否定法律和道德的存在和必要性。

他认为,法律和道德系统是社会秩序的基石,但也需要个体去超越,以追求更高的人生境界。

法律与道德应当为个体创造发展的空间,并让个体能够通过超越传统标准来实现自我。

尼采人生哲学经典语录篇一】1、道德有两种:有独立心而勇敢者曰贵族道德;谦逊而服从者曰奴隶道德。

——尼采2、孤独并不是好事。

孤独会让你堕落。

孤独会让人类腐朽变质。

去吧,走出房间,上街去吧!——尼采3、自由的保证是什么?是对自己不再感到羞耻。

——尼采《快乐的科学》4、伟人对我毫无意义,我只欣赏自己理想中的明星。

——尼采《善恶的彼岸》5、没有哪个胜利者信仰机遇。

——尼采6、在极端痛苦中,一个灵魂为了承受这份痛苦,将会发出崭新的生命光辉。

就是这股潜力在新生命里的发挥,使人们远离在极端痛苦时燃起的自杀念头,让他得以继续活下去。

他的心境将别于健康的人,他鄙视世人所认同的价值观,从而发挥昔日所未曾有过的贵的爱与情操,这种心境是曾体验过地狱烈火般痛苦的人所独有的。

——尼采《曙光》7、很多人浪费了整整一生去等待符合他们心愿的机会。

——尼采8、凡具有生命者,都持续的在超越自己。

而人类,你们又做了什么?——尼采《查拉图斯特拉如是说》9、平淡的生活,往往是最危险的——尼采10、人是一根系在动物和超人之间的绳子。

也就是深渊上方的绳索。

走过去危险,停在中途也危险,颤抖也危险,停住也危险。

——尼采《查拉图斯特拉如是说》11、要破坏一件事,最刁钻的办法是:故意用歪理为这事辩护。

——尼采12、我站在赤* 的危岩上面,黑夜的衣裳将我裹住,从这光光秃秃的高处,我俯瞰一片繁盛的国土,我看到一只鹰在盘旋,鼓着青春泼辣的勇气,一直冲向金色的光芒,升到永恒的火焰里去。

——尼采《我站在赤* 的危岩上面》13、这个时代的特性是——分裂——这个时代再也没有真实感了。

人们再也无法找到自信以立足于这个世界。

每个人都活在明天里,不过这些人再也没有明天。

——尼采《权力意志》14、如果人们将极端行为归咎于虚荣,将中庸行为归咎于习惯,将小题大作的归咎于恐惧,那是很少会有错的。

——尼采15、他们把水搅混,以使其看上去更深。

——尼采16、最深沉的精神也必须是最轻佻的,这几乎是我哲学的公式。

论尼采生命视野中的道德和道德教育作者:黄荣来源:《中国德育》2010年第02期尼采(1844—1900)说:“弄懂和揭示道德问题——我看这似乎是新的使命和大事件。

迄今为止,发生在道德哲学中的事件,我概不承认。

”可见,尼采旨在对道德进行一番批判和重构。

尼采的道德哲学是关于道德和生命的形而上学。

尼采整个道德生命的出发点和目的,便是为生命赋予意义。

一方面,他站在生命立场上否定旧的道德价值;另一方面,他又站在生命立场上呼唤新的道德价值。

由此形成了他道德哲学破和立的两个方面:在破的方面,他基于自然生命对传统道德(主要是基督教道德)的反生命性质进行了系统的批判;在立的方面,他又基于自然生命及其本质对善恶彼岸的生命道德进行了新的构建。

一、对传统道德的批判在尼采的视野中,道德归根结底是同生命类型结合在一起的。

道德作为一种形态和选择的评价体系,作为一种权威性的行动指南,它只是在同生命发生关系的过程中才能得以体现。

也就是说,道德只有同生命相互参照时,才能称得上道德。

尼采认为,衡量一种道德价值主要看其是否造成生命的困苦、贫困、退化,抑或是相反,是否显示了生命的充实、力量和意志,显示了生命的勇气、信心和未来。

尼采指出,欧洲两千年的道德传统不断地对生命进行谴责和否定,生命由于这种道德一再地发生退化。

那么,欧洲文化传统规定了怎样的否定生命的道德?(一)道德的非道德性首先,尼采在探究了道德发生史并研究了其来源的可能性的基础上,调查了“好”的观念和判断的起源,得出结论:“好”的判断不是来源于那些得益于“善行”的人,而是起源于那些“好人”自己,即那些高贵的、上层的、高尚的人们判定他们自身和他们的行为是好的。

尼采认为,这同维持最高等级秩序、突出等级的价值判断的功利观是极其一致的。

那么,尼采如何理解道德实现的方式?答案是凭自我保存的本能。

诽谤、怀疑、在野的美德拆当政的敌对美德的台,使其面目全非,无穷无尽的迫害和诬陷,也就是用不折不扣的“非道德手段”。

世界名人论《道德经》——国外篇文化传统:我们会发现国外的名人谈《道德经》,大多基于对老子智慧的崇高敬意以及其对西方现代科学发展的启迪;我们也希望,这部还不为人所理解的自然科学最高经典,能够随着西方科学的发展进步,被证实,被阐释,兑现“大曰逝逝曰远远曰反”的自然规律,重拾国人的文化自信。

1、德国哲学家、启蒙运动学家康德(1724-1804)认为,“斯宾诺莎的泛神论和亲近然的思想与中国的老子思想有关”。

2、德国哲学大师黑格尔(1770~1831)在《历史哲学》中说:“中国人承认的基本原则是理——叫做‘道’”;“道为天地之本、万物之源。

中国人把认识道的各种形式看作是最高的学术……。

老子的著作,尤其是他的《道德经》,最受世人崇仰”。

3、德国哲学家谢林(1775-1854)在《神话哲学:中国哲学》中指出:“道不是人们以前翻译的理,道是门”。

老子哲学是“真正思辨的”,他“完全地和普遍地深入到了存在的最深层”。

4、德国哲学家尼采(1844-1900)曾评论《老子》一书说:“老子思想的集大成——《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。

”5、德国社会学家、古典社会学奠基人马克斯&bull韦伯(1864—1920)在《儒教与道教》中说:“事实上,在中国历史上,每当道家(道教)思想被认可的时期(例如唐初),经济的发展是较好的,社会是丰衣足食的。

道家重生,不仅体现在看重个体生命,也体现在看重社会整体的生计发展。

”6、德国明斯特大学教授赫伯特.曼纽什(1929-),在《中国哲学对西方美学的重要》指出:“中国哲学是我们这个精神世界的不可缺少的要素。

公正地说,这个世界的精神孕育者,应当是柏拉图和老子,亚里士多德和庄子,以及其它一些人。

可惜的是,我们这个时代的许多哲学著作总是习惯于仅提欧洲古代的一些哲学家,却忽视了老子的《道德经》,从而很不明智地拒绝了一种对欧洲文化的极为重要的源泉”。

7、德国学者克诺斯培说:“解决我们时代的三大问题(发展、裁军和环保),都能从老子那里得到启发。

论尼采的强力意志伦理作者:胡国平申强杰来源:《法制与社会》2012年第06期摘要:尼采在西方哲学史上是一位极富争议,却又影响重大的哲学家,他在道德哲学上也有其独到的见解,不过尼采的道德哲学不是一般意义上的道德哲学或伦理学,而是一种生存意义上的强力意志伦理学。

他一方面要打破传统的道德价值判断,反对基督教道德;另一方面又要建立一种新的道德价值谱系,即强力意志伦理学。

对尼采伦理思想的探析,不仅对新时代伦理思想研究具有重要价值,而且对我们更深层次了解尼采的哲学思想也具有现实意义。

关键词:生命意志;强力意志;传统道德作者简介:胡国平、申强杰,湖南师范大学公共管理学院2009级伦理学研究生,研究方向:应用伦理学。

中图分类号:D920.4文献标识码:A文章编号:1009-0592(2012)02-171-02“意志”是指决定达到某种目的而产生的一种心理状态,是一切思想和现实东西的根基和原动力,有时候体现为一种盲目的冲动,一种对生命的欲望和渴求。

叔本华认为人内心的痛苦源于不断循环往复的欲求,人生的目的是求得生存,追求欲望的最大满足以实现自我的幸福。

因而,叔本华的意志论又叫生命意志,生命意志产生的欲求是痛苦的本源,那么要想摆脱痛苦就必须否定生命意志,抑制人的欲望,摆脱世俗利益的欲求,抛弃传统理性和以理性为基础的传统道德规范。

尼采的哲学思想深受叔本华的影响,他接受了叔本华的意志概念,但是不同意他把意志的根本属性说成是求生存。

尼采认为只要生命所在的地方,都会有意志,一切事物,植物、动物乃至人,以及它们之间发生的一切争斗现象,其目的不仅仅是为了求生存,还是为了求得某一种权力。

为生存而痛苦挣扎仅仅是一种表现形式,一种为了生活而暂时抑制自己的意志。

这种挣扎无论大小,在各处都会造成优势,会增加扩张,会形成一种与生命意志一致的力量,尼采把叔本华的生命意志转变成了强力意志。

尼采说:“强力意志即贪得无厌地要求显示自己的能力,或者,作为创造性的本能来运用、行使权力。

论尼采以权力意志为核心的道德批判作者:南志文来源:《理论观察》2021年第05期关键词:权力意志;征服者;主人道德;基督教中图分类号:B081.1 文献标识码:A 文章编号:1009 — 2234(2021)05 — 0056 — 03尼采的道德哲学集中反映在1887年所写的《论道德的谱系》和1888年所写的《偶像的黄昏或怎样用铁锤作哲学思考》两本书中,在《权力意志——重估一切价值的尝试》等书中尼采也有很多关于道德的论述。

权力意志是尼采道德批判的核心。

权力意志是指追求能力的意志,要求决定事物,并且征服妨碍需要扩张的行动力。

尼采的权力意志可以与叔本华的生存意志进行比较,生存意志是指追求生存的意志,而权力意志更多表现为追求能力或拥有支配力的意志。

尼采在《权力意志》中指出:“1.有机的职能不过是基本意志的形式,即权力意志。

——再从它分离出来。

2.权力意志专门化为谋生图存,谋求财产、工具、奴仆(俯首听命者),谋求当统治者:人体就是例证。

——强大的意志指挥软弱的意志。

除了为意志而意志之外,根本不存在别的什么因果关系。

”①在尼采看来权力意志是道德的核心,是衡量善恶的标准,认为道德是建立在能力强弱的基础上,战争是权力意志的最高表现。

并且尼采认为历史是由超人所创造的,普通人只是超人完成意志的工具。

超人是权力意志的象征者,也是历史的开创者。

尼采的道德观是建立在权力意志与超人哲学的基础上。

道德是社会的意识形态,是行为的规范准则,道德以善恶作为评价标准,依靠社会舆论、传统习俗与内心信念来规范行为。

所以道德的主要内容是围绕善与恶的争论。

道德的范畴包括有什么是善?什么是恶?善与恶之间的界限在哪里?为什么会有善恶?善与恶是谁来制定的?我们为什么要行善弃恶?如何行善弃恶?并且把善恶的原因在于人性,人性——善恶——道德是道德思考的逻辑。

尼采推崇的权力意志是人性观,也是区别善恶的标准。

从人性观的权力意志,到善恶观的超善恶,再到道德观的主人与奴隶道德。

尼采道德论解读道德是社会意识形态之一,是人们共同生活及其行为的准则和规范。

道德的事指的是社会普遍认可的、可以增进人民幸福感、促进社会进步的事。

可以理解为是对真善美的一种追求,具体实践就是对公序良俗的遵守。

从古至今,人们都热衷于成为一个有道德的人,也因此流传下了各色各样的道德观。

相较于寻常观念的道德观,尼采的道德论可以说是不同寻常。

在《超善恶》中,尼采提出了自己的道德主张:“迄今为止用来使人变得道德的手段都是不道德的。

”这样的道德论彷佛走到了一般道德观的对立面。

他认为大多数道德要求都是弱者的诉求,这些诉求成了一条条所谓的道德法则,禁锢着人们的行为。

作为一个道德虚无主义者他指出那些试图让人们变得道德的手段其实是弱者的保护伞,是危害社会进步的糟粕。

怜悯、同情、仁慈、宽恕世间公认的美德,但从尼采的角度来看,这些都是使人变弱的需求,不是一件好事,盲目的崇拜美德这种行为是不道德的,因为这些美德实际上是遏制了人类更高阶层的发展,人只有不受道德束缚时意志才是最强的。

我认为尼采的这种道德论有些极端,是受当时社会背景下所产生的偏激理论,充满了贵族阶级的冷漠,将强者地位的过分拔高会导致人们陷入一个弱肉强食的竞争,那么弱者在这种打压下会消失吗,也是不会的因为强者中也会有排序,更底层弱者淘汰,会出现中高阶层的从强者中淘汰出来的弱者,没有了道德的约束,人们会不择手段,人类是灵长类动物,相较于普通动物,人们最明显的特征就是会思考,如果人类完全没有道德,那和野兽有什么区别。

但是尼采的观点也给予了新的关注点,道德就是完美的吗?道德法则对不同阶层的人的要求是一样的吗?我认为应该允许每个人的道德标准是不一样的,在衡量他人的道德观时,没有硬性规定,没有高低之分,适合环境,符合社会正常价值观即可。

现在的很多人不知为何陷入了道德绑架的漩涡,这种行为是极度不道德的。

例如在捐款时,没有要求富人必须捐赠,钱越多捐的越多;又例如在公交车上必须让座也应该根据实际情况来判断,不应该看到年轻人坐在爱心座时,就立刻用世俗的道德眼光审视;再如在微信投票中,用所谓帮忙的道德观强迫他人投票。

版权信息书名:《论道德的谱系》作者:尼采主编推荐:“论道德的谱系”是尼采道德哲学的代表作,是尼采“重估一切价值”主张的集中体现第一章:“善与恶”、“好与坏”一我们应当归功于这些英国心理学家的还有初探道德发生史的尝试,可惜他们并没有就此提出任何疑点。

我承认,他们本身就是个疑点,他们甚至在写书之前就把一些基本观点提出来了—他们本身就很有意思!这些英国心理学家们到底想要做什么?人们发现他们总是在有意或无意地做着同一件事:就是把我们内心世界中的龌龊部分暴露出来,从中寻找积极的、先进的、与人类发展有决定作用的因素,而这是些人类智慧的尊严最不愿意看到的部位,他们就是在这些习惯势力中,在健忘中,在盲目和偶然的思想网络和思想机制中,在任何一种纯粹被动的、机械的、反射性的、微不足道的和本质上是愚蠢的部位找寻积极的因素。

到底是什么东西使得这些心理学家总是朝着这一个方向努力?是否是一种隐秘的、恶毒的、低级的、连他们自己都不愿意承认的贬低人类的本能?是否是一种悲观主义的猜忌,一种对失意的、干瘪的、逐渐变得刻毒而幼稚的理想主义的怀疑?是否是对于基督教(和柏拉图)的一种渺小的、隐秘的、从未跨越意识门槛的愤忿和积怨?抑或是对于稀奇的事物、对于令人头疼的反论、对于存在本身的可疑点和荒唐处的一种贪婪的嗜好?当然,也有可能是一种混合,其中含有少许卑劣、少许忧郁、少许反基督教、少许快感、少许对于调剂品的需求?……可是有人告诉我说,这不过是些冷血的、乏味的老青蛙,他们在人的周围爬行跳跃,好像是在他们自己的天地中:在一个泥塘中一样。

我很不愿意听到这些,而且我不相信这些。

假如允许人在不知情的情况下表达一个愿望的话,那么我真心希望这些人能够是另外一副样子,希望这些灵魂的研究者们能够是基本上勇敢的、高尚的、自豪的动物,能够知道如何控制他们的情感,并且训练他们自己为真理牺牲的所有欲望—为任何一种真理,哪怕是朴素的、辛辣的、丑陋的、令人不快的、非基督教的、非道德的真理,因为这种真理确实存在着。

论尼采的道德哲学

摘要:尼采的道德哲学是关于道德与生命的形而上学。

他的整个道德哲学的出发点和目的便是为生命赋予意义。

尼采的道德哲学思想集中反映在1887年所写的《论道德的谱系》和1888年所写的《偶像的黄昏或怎样用铁锤作哲学思考》两本书中。

关键字:尼采道德教育观生命权力意志

尼采——当代西方最富影响力的哲学家和思想家之一,一个被人称为才华横溢而疯狂的作家,一个极富批判精神的哲学家。

由于其思想极富争议性,也被称为非道德主义者和虚无主义者。

在他的哲学思想中,道德观占据着重要的地位。

纵观其道德哲学著作,可将其道德观概括为:道德怀疑主义,及在此基础上所主张建构的一种真正的美德,即能“增强生命”的东西。

对于尼采的道德教育观作简要阐释。

一、尼采的生命道德教育观

尼采的道德教育观是关于道德与生命的教育哲学观,生命观是尼采道德教育思想的出发点。

他重估一切传统道德价值,提出以生命为基础的超越传统善恶道德价值标准的道德思想,赋予生命以道德教育意义。

尼采尖锐地批判道德对生命的反向作用,认识到:“道德会危害生命,危害对生命的享受,危害对生命的感激等;危害对生命的美化和崇敬,危害生命的认识,危害生命的发展。

因为生命试图使自身的最高现象同自身分裂。

”[2]道德对生命的全面危害,是源于所谓的“崇高”美德脱离了生活的真实,与生命本身相分裂。

生命应该是自然的、超越苦难而至欢愉的,但是,基督教道德视自然生命以罪恶之源,追求生命的自然欢快

被认为是罪恶。

所以,需要基督教道德戒律作为人们必要的操守,成为悔过自新的行动准则。

基督教传统道德迫使人们逃避生命,为做一个“好人”,一个“善良的人”,将自己变为缺少生命活力的人,离开生命的自然本性,尼采称之为人的生命的“普遍化的零本能”。

也就是说,通过轻蔑生命和对生命的麻木、遮蔽,让生命本身造成生命力的衰退,尤其是价值创造力的衰弱。

道德同生命相分裂,道德造成了对生命本能的压制,生命力慢性钝化、萎靡,人成了有病的人,这就是道德病。

尼采视传统道德为教化、控制人们思想与行为的精神统治工具,是与生命意志相悖的、迷惑人和愚弄人的异己力量,其用心在于让人们服从统治。

他认为,在生命的意义上,基督教道德许诺一种隔世期待,其宗旨就是安慰人,叫人成为肉体的蔑视者,在现世中忘掉自己作为生命的存在,从而变成只知献身和服从的工具这是一种让生命枯萎的道德,是一种侏儒的道德。

因此,受这种道德教化支配的人,人性变得越来越怯弱虚伪、平庸。

尼采强调道德教育要以生命为出发点,道德教育的生命思想基础在他那里就是古希腊悲剧艺术中象征生命激情和本能的“酒神精神”与象征生命理性和自制的“日神精神”的统一精神,意在唤醒人类对生命的自然性、整体性、自由创造性或超越性的尊重。

他的“超人”哲学极富生命气息,呼唤对“大地”意义的忠实,为其生命道德教育观确立了扎根生活现实的思想旨趣。

尼采的道德教育观还提出了“自爱”的道德教育思想,视自爱为“健康的自私”。

个体在自爱中生命力不断强大,并让他人学会自爱而走向强大,表现了“自私者”强大的生命力,生命因自爱而创造、而强大,是强大的自我的表现。

[7]人们理当在享受、感激生命之时怀有内心真诚的崇敬,表现出永不停歇的昂扬斗志和创造活力。

生命的自然性、整体性、人性生成的创造性和超越性等应该成为生命本身。

二、道德的价值观取决于单个的个体“我”

道德是一定社会历史的产物,它是人与人社会关系的结构和秩序的反映,是人们处理自己与他人相互关系的行为准则和规范系统。

它具有维护社会稳定激发人们做“好人”的功能。

而

在尼采这里,却成为他“攻击”的对象。

他的道德主义观念的集中体现便是他的发问:我为什么要成为好人?即是说,我为什么要讲道德?世界的本来面目到底是什么样呢?道德是否有价值呢?如果有,那么道德的价值观取决于谁呢?世界的本来面目是怎样的呢?道德是否有价值?如果有,那么道德的价值观究竟取决于谁呢?尼采的答案不是“我们“而是单个的个体”我“。

他说”我不过是个十三岁的小孩子时,已经常常有一个什么是恶的起源的问题来扰我心血。

人来在什么境地下条件下才发明这“善”和“恶”的价值呢?“善”和“恶”自身特殊的又是什么呢?”(1)尼采告诉我们,“善”和“恶”不是永久的绝对的价值,是相对的和可以变换的。

同时,他还认为道德是人类用于争权夺利的器械,因此主张人类应该超越道德的善恶之上。

他认为人类始终存在征服者与被征服者,被征服者一旦被征服者所征服,便只有忍受征服者所制定的道德准则了,自己没有道德,也便是没有了利于自己的“善”了。

而征服者便极力来发扬、鼓吹他们的“善”,从而使这种“善”被广泛接受,以便于自己能够争取到更大的权利。

因此,尼采极力反对和厌恶这种“虚假”的道德。

在他看来,道德的价值观之所以不是存在于“我们”,是因为“我们”是包括征服者与被征服者的。

他断言:“世界上还没有人真晓得什么是好什么是歹!”既而又问自己:“我们现有的道德到底还有价值去继承么?”因此,道德价值观只能取决于单个的个体“我”,只有“我”才是客观而公正的,“我”能够用铁锤砸碎那么“陈腐”的东西,建立一种新的道德价值观。

因此,“我为什么要成为好人”的答案就在于此:道德的虚无性使“我”怀疑了道德存在的必要性,所谓的“善”与“恶”不过是人与人之间争夺权利的工具罢了;现存的这些价值观原本就不能成为普遍适用的、公平的道德规则来约束所有的人们,它是软弱无力的基督教徒们企图强者的一种“徒劳”。

三、尼采道德观的启示

道德怀疑主义终究是“不道德”的。

道德文明一直是人类引以为荣的、区别于动物的显著特征之一他标志着人类对自然生物本能的超越和精神品格的伟大。

仁慈、诚实、友爱、平等、正义等价值观一直在鼓舞着人类不断探索通向更高尚、更美好社会的道路。

而尼采因为痛恶基督教道德的颓废性、腐朽性和不合时宜性而反对一切道德,认为道德是违反自然的,压迫生命的活力;道德是人生的仇敌,它反抗人的本能,摧毁生命的源泉和条件;这种道德原本就是弱小无能的人类为“便利”自己而创造出来的。

客观地看,尼采对基督教道德的批判,有其合理因素和价值。

因为,基督教道德的确有其不合时宜的一面,如那些教人安于现状、不思进取的“教规”。

但任何事物都有其两面性,它所倡扬的怜悯、仁慈、同情等都是一个“道德”的人应具备的最基本品德。

但尼采只看到其“阴暗”的一面,就对其全盘否定,进而反对和批判一切道德,这是让人不能接受的。

尼采道德怀疑主义观的立论是站不住脚的,其结果最终必然导致走向道德虚无主义,这是极端错误的和危害极大的,对此必须坚决反对。

目前,在我国社会主义市场经济条件下,一定要坚持马克思主义的基本观点,客观、真实地认识道德存在的必要性和紧迫性,充分认识到道德的调控功能和导向功能,以便较好地消除存在的种种“不道德”现象,使之更好地为市场经济服务

(1)尼采著。

道德的谱系

(2)尼采著。

权力意志——重估一切价值的尝试北京;商务印书馆1986。