鸟纲鸟类的起源家禽

- 格式:docx

- 大小:215.49 KB

- 文档页数:4

智慧树知到《中国鸟禽文化赏析》章节测试答案智慧树知到《中国鸟禽文化赏析》章节测试答案第1章单元测试1、两足而()谓之禽答案:羽第2章单元测试1、按照形态结构划分,鸟类的羽毛通常分为纤羽、绒羽和()答案:正羽2、鸟类在适应飞行中过程中,最后一枚胸椎、腰椎、荐椎和前面几枚尾椎愈合,称之为()答案:综合荐椎3、鸟类的胸大肌和胸小肌都很发达,它们的起点都着生在龙骨突上,胸大肌的止点在()答案:肱骨腹面4、鸟类有一个能够磨碎石子的胃,称之为()答案:肌胃5、鸟类吸气和呼气时,肺中都在进行气体交换,这称之为()答案:双重呼吸6、鸟类的心脏与自身体重的比例较哺乳动物()答案:高7、鸟类具有很强的平衡能力,主要是它有发达的()答案:小脑8、鸟类借助于睫状肌和巩膜环肌调节焦距,这种调节称之为()答案:双重调节9、两足而()谓之禽答案:羽10、鸟类起源于()答案:爬行动物第3章单元测试1、鸟纲通常被分为三个总目,它们分别是平胸总目、企鹅总目和()答案:突胸总目2、我们国家没有分布的鸟类有()答案:蜂鸟目3、通常把鸟类分为 8 种生态类群,我们国家没有的生态类群是水禽和()答案:走禽4、鸬鹚、鹈鹕、鲣鸟等鵜形目鸟类的足属于()答案:全蹼足5、天鹅、鸳鸯等雁形目鸟类的足为()答案:蹼足6、丹顶鹤、小白鹭等岸边活动的鸟类的足为()答案:涉足7、鸡形目鸟类的足为()答案:掘足8、猫头鹰、老鹰等属于猛禽,它们的足为()答案:攫足9、几维鸟分布在()答案:澳洲10、黄鹂、画眉、麻雀、燕子等雀形目鸟类属于鸣禽,世界上的鸣禽数量占整个鸟类数量的()答案:50%左右第4章单元测试1、钩辀格磔是拟声于()答案:鹧鸪2、鸻的正确发音()答案:héng3、古人对鸡的解释是()答案:这三种都是4、云中谁寄锦书来出自一剪梅红藕香残玉簟秋,其作者是()答案:李清照5、高竹笼前无伴侣,乱群鸡里有风标。

低头乍恐丹砂落,晒翅常疑白雪消。

鸟类的起源和发展摘要:鸟类是现生生物中最具特色的动物之一,以其发育了许多独特的形态特征区别于其他的现生生物,如羽毛、角质喙、中空的骨骼、叉骨、具龙骨突的胸骨、尾综骨、对握状的脚趾等等。

长期来人们一直想知道鸟类究竟由哪一类生物演化发展而来.但苦于化石材料的贫乏,鸟类的起源问题一直是个令人头疼的迷团,困扰我们长达140多年.但是随着中国辽西中华龙鸟、原始祖鸟、尾羽鸟等珍稀化石的发现,国际鸟类起源问题已基本上得到解决。

越来越多的人相信:鸟类是由恐龙变来的,现代的鸟类就是恐龙的后代,是长羽毛的“恐龙”。

关键词:鸟类;起源;演化;恐龙;化石.鸟类起源研究的历史可追溯到19世纪60年代初,即在伟大科学家达尔文出版他的巨著《物种起源》后的一年.1860年,德国巴伐利亚州索伦霍芬地区晚侏罗世泻湖相灰岩中发现了一件单根羽毛的化石.这根羽毛化石长约6。

8cm,宽约1.1cm,不对称发育,清晰地显示出羽轴、羽片、羽枝等结构,被德国学者H.V.迈伊尔(H。

V。

Meyer)确认是“鸟类”的羽毛(标本现保存在德国柏林博物馆)。

1861年,巴伐利亚地区又发现一件既有羽毛、又有骨架的生物化石,H.V.Meyer将其命名为印板石始祖鸟(Ar-chaeopteryxlithographica,Meyer),原意为“古代长羽长的生物"(标本现保存在英国自然历史博物馆)。

此后,在长达140多年的时间内,德国巴伐利亚索伦霍芬地区共发现了8块始祖鸟标本,其中尤以1877年发现的第三块始祖鸟标本保存最精美(标本现保存在德国柏林博物馆)。

德国始祖鸟的发现是国际古生物研究历史上的一件大事,是当时支持达尔文进化论的最有力的证据,因为它显示出了许多介于爬行类(恐龙)和鸟类之间的过渡特征。

譬如,嘴里长有牙齿,跖骨没有愈合成跗跖骨,腓骨与胫骨等长,前肢掌骨没有愈合成腕掌骨,肋骨短小且没有钩状突,有一条由20多节尾椎组成的长尾巴等特征都是始祖鸟的近祖(爬行类)性状;身上长有羽毛(羽毛已有分化,如初级飞羽、次级飞羽、体羽、尾羽等),耻骨后向伸展,锁骨愈合成叉骨,第三掌骨已开始与腕骨愈合,拇趾与其他三趾对生等特征是始祖鸟的近裔(鸟类)性状.在当时的情况下,人们将始祖鸟归于鸟类的原因主要在于其发育了羽毛。

鸟类的起源和原理鸟类是一类具有独特进化特征的脊椎动物,属于爬行纲中的禽龙亚綱。

鸟类起源于约1.6亿年前的晚侏罗世,演化过程中经历了多个阶段,最终形成了今天的鸟类。

鸟类的起源可以追溯到古代爬行动物的鳞片,这些鳞片逐渐进化成了毛发。

通过观察现代鳥类的鳞片晶理,可以发现与爬行动物的鳞片晶理相似,这表明鳥类的羽毛起源于古代爬行动物的鳞片。

初期的鸟类可能具有一些原始特征,如爬行动物般的冷血、不完全骨化的骨架和爬行动物的尾巴。

然而,随着进化的推进,鸟类逐渐发展出了一系列独特的特征。

鸟类最为显著的特征之一是羽毛的出现和进化。

羽毛是鸟类适应飞行环境的重要工具。

根据化石记录,早期的鸟类可能只具有一些原始而简单的羽毛,用于保持体温或进行一些基本的遮蔽。

然而,随着时间的推移,羽毛逐渐演化成不同的类型和形态,以适应不同的功能需求,如飞行、保护、交流和吸引伴侣等。

时至今日,鸟类的羽毛已经成为一种非常复杂和多样化的特征。

除了羽毛以外,鸟类的骨骼结构和飞行器官的进化也是它们成功飞行的重要原理。

鸟类的骨骼非常轻巧而坚固,骨骼中的空隙减少了体重,同时又保持了足够的强度。

它们的胸骨相对较大,形成了一个坚固的力学结构,使得肌肉能够有效地将能量转化为动力,促使鸟类的飞行。

此外,鸟类的消化系统也发生了重要的进化。

为了适应飞行的需求,鸟类的消化系统变得非常高效。

它们的食物消化速度快,肠道较短,有助于减轻体重并提高食物的消化和吸收效率。

此外,鸟类的心脏和呼吸系统也逐渐进化成了适应高强度活动的形态,以满足飞行对能量和氧气的高要求。

最后,鸟类的智力和适应能力也是它们成功进化的重要原因之一。

鸟类的大脑相对较大,尤其是与体重相比,其脑部与体积的比例接近于哺乳动物。

这种大脑结构为鸟类提供了较高的智力和学习能力,使得它们能够适应不同的环境和应对各种挑战。

总的来说,鸟类的起源和进化是一个漫长而复杂的过程。

通过羽毛、骨骼结构、消化系统、智力和适应能力的进化,鸟类逐渐形成了独特而成功的生物群体。

第十九章鸟纲鸟类是体表被覆羽毛、有翼、恒温和卵生的高等脊椎动物。

鸟类最突出的特征是新陈代谢旺盛,并能在空气中飞行,这也是鸟类与其他脊椎动物的根本区别。

第一节鸟纲的主要特征一、鸟类比爬行类进步的特征:1、具有高而恒定的体温,减少了对环境的依赖性;2、具有迅速飞翔的能力,能借主动迁徙来适应多变的环境条件;3、具有发达的神经系统和感官,以及与此相联系的各种复杂行为,能更好地协调体内外环境的统一;4、具有较完善的繁殖方式和行为,保证了后代有较高的成活率。

二、恒温及其在动物演化史上的意义:恒温动物具有较高而稳定的新陈代谢水平和调节产热、散热的能力,从而使体温保持在相对恒定的、稍高于环境温度的水平。

高而恒定的体温,促进了体内各种酶的活动、发酵过程,使数以千计的各种酶催化反应获得最大的化学协调,从而大大提高了新陈代谢水平。

在高温下,机体细胞对刺激的反应迅速而持久,肌肉的粘滞性下降,因而肌肉收缩快而有力,显著提高了恒温动物快速运动的能力,有利于捕食及避敌。

恒温还减少了对外界环境的依赖性,扩大了生活和分布的范围,特别是获得在夜间积极活动的能力和得以在寒冷地区生活。

恒温动物的体温均略高于环境温度,这是由于在冷环境温度下,有机体散热容易。

恒温是产热和散热过程的动态平衡,与具有高度发达的中枢神经系统密切相关的。

恒温的出现,是动物有机体在漫长的发展过程中与环境条件对立统一的结果。

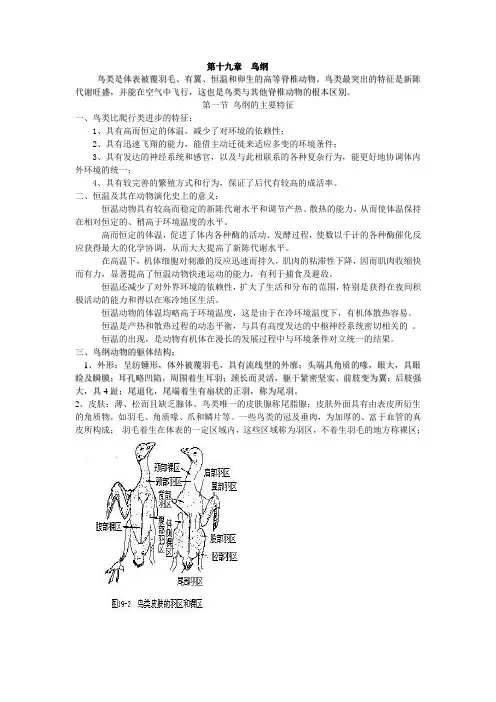

三、鸟纲动物的躯体结构:1、外形:呈纺锤形,体外被覆羽毛,具有流线型的外廓;头端具角质的喙,眼大,具眼睑及瞬膜;耳孔略凹陷,周围着生耳羽;颈长而灵活,躯干紧密坚实、前肢变为翼;后肢强大,具4趾;尾退化,尾端着生有扇状的正羽,称为尾羽。

2、皮肤:薄、松而且缺乏腺体。

鸟类唯一的皮肤腺称尾脂腺;皮肤外面具有由表皮所衍生的角质物,如羽毛、角质喙、爪和鳞片等。

一些鸟类的冠及垂肉,为加厚的、富于血管的真皮所构成;羽毛着生在体表的一定区域内,这些区域称为羽区,不着生羽毛的地方称裸区;根据羽毛的构造和功能,可分以正羽、绒羽和纤羽。

鸟类的起源(本站推荐)第一篇:鸟类的起源(本站推荐)鸟类的起源1.鸟类的起源----最早的鸟是怎样来呢?树有根,水有源,同样,鸟类也有它的起源。

和其他生物的发展和进程相类似,鸟类也是则低级到高级,由简单到复杂,由原始到现代,经过漫长的过程,进化而来的。

科学研究表明,鸟类起源于距今1.5亿年前的原始爬行类动物。

脊椎动物进化的主干是从鱼类、两栖类、爬行类到哺乳类,最后出现人类。

鸟类在地球上出现的时间比哺乳类还要晚一点,它是由中生代爬行类分化出来,并向空中发展的一个特殊分支。

在漫长的演化过程中产生了一系列适应于飞翔生活的形态结构和生理机能。

1861年在德国巴伐利亚地区板石采石场的石灰岩中发现第一具有羽毛古鸟化石骨架,它的上下颌有牙齿;头骨如同蜥蜴,有1条由20多节尾椎骨组成的长尾巴;前肢有3只细长的指骨等。

这些都说明它与爬行类极为相似。

然而,它已具有羽毛,爬行类是没有羽毛的,只有鸟类才有羽毛。

显然这具化骨架已不是爬行动物而是鸟类了。

这具带羽毛的骨架化石被英国自然博物馆收购。

后来命名始祖鸟。

这具最早被人类发现的标本,至今还保存在英国,成了历史的见证。

始祖鸟出现在一亿四千百万年前的中生代晚侏罗纪,是目前发现最早的鸟类。

其身体与乌鸦差不多大小,它既象爬行类,又有鸟类的特征。

始祖鸟飞行能力很差,可能主要是滑翔。

始祖鸟是如何从陆生的祖先那里获得飞翔能力的呢?一般有两种解释:一种认为是从奔跑开始的。

在奔跑时,它可能振动带有羽毛的前肢来加快速度,以致“快跑如飞”;另一种解释认为鸟类的祖先是树栖的,它凭借带羽毛前肢的帮助,经常在树木和地面之间上下滑翔,日久天长,由于翅膀的不断强化完善,最后获得飞翔能力。

始祖鸟的发现意义非常重大,是人类探索鸟类起源的重大成果,也是人类研究生物进化发展道路上的里程碑。

它有力地支持了1859年达尔文发表的名著《物种起源》,有力地证明了鸟类确是起源于爬行类,是由爬行类演化而来。

由爬行类进化而来的鸟类,经过亿万年漫长的历史变迁、演化和发展,由少数低级的种类逐渐形成许多复杂、高级的种类。

一.外形身体分为:头、颈、躯干、尾、四肢。

头部:喙由上下颌延伸而成,外覆角质鞘。

鼻孔位于上喙基部,为裂缝状。

鸽的上喙基有裸露无羽的皮肤叫腊膜。

眼睛大而圆,具有活动的上下眼睑和瞬膜。

瞬膜位于前眼角内,具羽状上皮以清洗灰尘。

耳孔位于眼后下方,鼓膜下陷形成外耳道,周围有耳羽。

颈部:长,转动灵活。

躯干:略呈卵圆形,腹面由于龙骨突和发达的胸肌而向外突出。

尾部:缩短成小的肉质突起,背面有尾脂腺,基部腹面有一横裂的泄殖腔孔。

四肢:前肢变为翼,上臂、前臂、手被翼膜连接成“Z”形弯曲,飞翔时展成一直线,翼长轴与躯干垂直。

后肢由股、胫、足三部分组成,股部短被羽毛覆盖,胫部长,胫下部及足裸露,被角质鳞。

足的近端部为直立的跗跖部,远端为四趾着地,三趾向前,一趾向后。

二.皮肤及衍生物(一)皮肤特点:薄、松、软、干燥1、表皮角质层薄,无羽覆盖区域表皮及角质层加厚形成鳞片。

表皮松软有利于羽毛活动,便于飞行时肌肉收缩。

2、真皮薄,分布有血管、神经末梢,深层有连接羽毛根的皮肌,可牵制皮肤,运动羽毛。

3、皮下层位于真皮下边,可贮存脂肪。

(二)衍生物1、尾脂腺鸟类皮肤仅有的一对腺体,位于尾端背侧,为2个卵圆形腺体。

分泌油脂,润泽羽毛,水禽尾脂腺发达。

分泌麦角固醇,在紫外线照射下转变为维生素D,被皮肤吸收有利于骨骼正常生长。

鸵鸟无尾脂腺;鸡、鸽、鹌鹑皮肤有分泌脂肪的单细胞;鸟外耳道表皮分泌腊质物。

2、羽羽在体表不是均匀分布的,有羽毛的区域叫羽区,无羽毛的区域叫裸区。

羽毛的这种分布方式有利于飞行时防止羽根碰撞。

孵卵斑为生殖季节脱落羽毛的区域,有利于孵卵。

羽的功能:保持体温。

构成飞翔器官。

减少飞行阻力。

防止机械损伤。

保护色。

羽可分为:正羽,绒羽,纤羽。

(1)正羽分布于体表、翼、尾结构羽轴—位于中轴,中空。

羽根—羽轴下部,中空,半透明。

下脐—羽根末端小孔,为真皮乳突供给羽营养的通路。

上脐—羽根上端小孔,由此发育出副羽(一般鸟副羽不发达,鸸鹋、食火鸡副羽发达)。

鸟纲鸟类的起源家禽 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

第三节鸟类的起源、家禽

教学目标

1.了解鸟类的起源和家禽的经济意义。

2.通过比较始祖乌与现代鸟类和爬行动物的异同,培养分析、比较的思维能力。

3.通过学习鸟类的起源,体验科学发现的艰辛,进行科学的实事求是的教育,并树立生物

进化的观点。

重点、难点分析

始祖鸟的形态结构特点是本节课的教学重点。

始祖鸟的形态结构特点是理解鸟类是由古代爬行动物进化而来的关键,而且可通过与现今的鸟和现今的爬行动物的比较,学习生物起源和进化的研究方法,提高辩证地分析问题、解决问题的能力。

因此对始祖鸟的研究中,要注重展示科学发现史,在与学生共同探究鸟类的进化史中,体验科学历程,学习科学方法,提高科学素质。

教学过程设计

一、本课参考课时为1课时

二、教学过程

1.探究鸟类的起源

(1)体验发现过程:教师可通过印发资料或生动的讲述,向学生展示始祖鸟发现的科学历史。

至今发现的始祖鸟化石共计7件,均发现于德国巴伐利亚省索伦霍芬附近的晚侏罗纪(距今约14500万年左右)海相沉积印板石灰岩内。

首次由H,V。

Meyer在1861年报道的第一块化石是单根羽毛,保存在东柏林博物馆;第二块标本也是. Meyer在1861年9月30 H宣布的,是一基本完整的个体,头骨不全,头后骨骼基本完整,并有羽毛印痕,可以说形态栩栩如生,命名为印板石始祖乌,标本现保存在英国自然历史博物馆;第三块标本发现于1877年,是保存最完整的一只始祖鸟标本,它比伦敦标本小约1/10,常为报刊书籍引用,现保存在柏林博物馆;1956年,F. Hel1er报道在索伦霍芬附近发现第四块始祖鸟标本,但没有头骨,其地点就在伦敦标本发现的附近; 1970年,J.H. Ostrom报道1855年发现于同一地区的、原被定为翼龙的一不完整小骨架,是始祖乌的骨骼,现在保存在荷兰Haar1em的Teyler博物馆;第六块始祖鸟标本,本来发现于1951年,由于缺少明显的羽毛印痕被误定为小型食肉类恐龙,1973年才由Mayer更正,现保存在德国Eichstatt的Jura 博物馆;1987年在索伦霍芬印板石灰岩内又采集到一块始祖乌标本,与前一件相同,也缺少明显的羽毛印痕,由Peter Wellnhofer于1988年报道。

从以上始祖鸟标本发现情况简介可以了解,若没有羽毛印痕与骨骼化石同时保存时,常被误认为是爬行动物。

(2)研究进化证据:师生共同分析研究始祖鸟复原模型,井填写下表:

总结通过化石研究进化的方法——古生物学方法:

①化石所处的地层,说明该物种生存的年代;

②化石复原的物种的形态结构与现今物种进行比较,分析异同,寻找联系,探究进化的

线索。

最后还应介绍鸟类起源问题研究的新进展,如“中华龙鸟”的发现等。

2.家禽

(1)家禽的起源两个问题,其一,家禽是由古代的野生鸟类,经过人们的长期驯化而来的。

其二,教师出示原鸡、雁、野鸭的挂图(或看书),让学生了解鸡,鹅、鸭的祖先。

并说明对于动物的人工驯养是合理开发利用野生动物资源的方法之一,在我国有着悠久的历史,许多优良品质的家禽既是古代劳动人民智慧的结晶,也体现了当今科学技术高速发展的成果。

(2)家禽的经济意义与学生共同联系个人生活总结。

小资料

1.始祖鸟的发现

1861年,德国,梅以尔(. Meyer)在离慕尼黑不远的索伦霍芬村附近的一个采石场发现了一块印有一根淡黑色的羽毛化石。

化石长60毫米,宽11毫米。

羽干的两侧有羽瓣,一侧羽瓣的宽度大约是另一侧羽瓣宽度的一半,这与现代鸟类的飞羽构造基本相同,但年代属于晚侏罗纪。

这是早期鸟类的第一个古生物学发现。

这件珍贵的鸟羽毛化石被送到了慕尼科学院博物馆。

此后不到一个月,梅以尔又幸运地在离羽毛化石产地不远的另一个采石场发现了完整的鸟类化石。

这件化石标本具有由许多尾椎骨组成的长尾,每一尾椎骨的两侧都生有一对尾羽,翼羽印痕也很明显。

梅以尔认为这是鸟类的一个新属,定名为Archaeopteryx,即古老的翅膀之意,这就是闻名世界的始祖鸟。

当时进化思想正在广泛传播,收集化石己成为人们的普遍爱好,一位叫哈伯雷的医生,给人看病不收钱,但必须付给他化石,就这样,始祖鸟化石很快就落到了他的手中。

不久,整个欧洲掀起了一股始祖鸟化石热,包括国会议员、社会名流、学者、教授,人人都在争抢始祖鸟化石。

尽管大英博物馆馆长欧文和地质馆主任瓦特赫斯坚持反进化论的立场,但他们仍然主张大英博物馆应当不惜高价购买这件珍宝。

经过几个月的讨价还价之后,哈伯雷终于同意以700英镑的价钱把始祖鸟化石及其它1703件化石收藏品卖给大英博物馆。

1862年11月,引起广泛争论的始祖鸟化石运到了伦敦,一件史无前例的化石珍品就这样落入了异国之手,至今这件化石仍然完好地保存在大英博物馆。

2.中华龙鸟

20世纪最后的20年,是鸟类起源研究的新时期。

1994年,我国科学家在辽宁发现了一枚古代鸟类化石,科学家们十分激动,他们说:“中国有了始祖鸟”。

经过研究,科学家把这枚称为“孔子鸟”的化石认定为代表鸟类向飞翔进化的主流,而始祖鸟不是鸟类的直接祖先,只是鸟类的一个旁支。

1996年在辽宁西部的义县四河屯,发现了中华龙鸟的化石,那里是低山丘陵区,它的发现地层也因此被称为“原始中华尤鸟义县底部”。

根据中国科学家对中华龙鸟化石的研究,可以从五个方面的特征来认定中华龙鸟是最早的鸟类。

其一,这种距今亿年前的鸟,在整体上己初步显示出鸟类的形态特征;

其二,此鸟身上己有很短的原始羽毛,其羽毛比孔子鸟和始祖鸟的都短;

其三,此鸟仍有粗壮锐利的牙齿,留有明显小型恐龙的牙齿特征;

其四,此鸟的尾椎很长,有52节,这比只有30多节的始祖鸟和尾椎更短的孔子鸟估计要早两三千年;

其五,前后肢已经分异,短小的前肢己开始长出短的羽毛,但还不具备飞行能力,只能像鸵鸟一样主要靠后肢奔跑,而到始祖鸟就可以滑翔了。

中华龙鸟的发现,使人类对于鸟类祖先的认识获得了突破性进展。

几乎全世界的古生物科学家都意识到:中国古生物学家正在革命性地改变人类对于早期的原始鸟类演化的认识。