吸收或解吸塔的计算

- 格式:ppt

- 大小:899.50 KB

- 文档页数:53

二氧化碳汲取与解吸实验一、实验目的1.认识填料汲取塔的构造、性能和特色,练习并掌握填料塔操作方法;经过实验测定数据的办理解析,加深对填料塔流体力学性能基本理论的理解,加深对填料塔传质性能理论的理解。

2.掌握填料汲取塔传质能力和传质效率的测定方法,练习实验数据的办理解析。

二、实验内容1.测定填料层压强降与操作气速的关系,确立在必定液体喷淋量下的液泛气速。

2.固定液相流量和入塔混淆气二氧化碳的浓度,在液泛速度下,取两个相差较大的气相流量,分别丈量塔的传质能力(传质单元数和回收率)和传质效率(传质单元高度和体积汲取总系数)。

3.进行纯水汲取二氧化碳、空气解吸水中二氧化碳的操作练习,同时测定填料塔液侧传质膜系数和总传质系数。

三、实验原理:气体经过填料层的压强降:压强降是塔设计中的重要参数,气体经过填料层压强降的大小决定了塔的动力耗费。

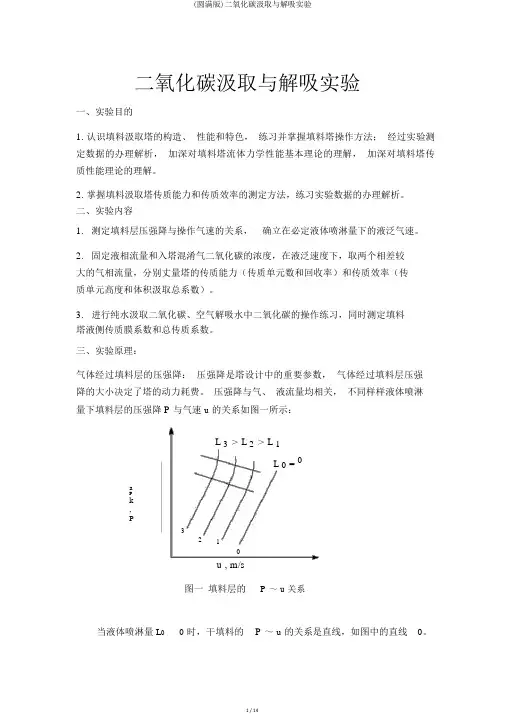

压强降与气、液流量均相关,不同样样液体喷淋量下填料层的压强降 P 与气速u的关系如图一所示:L 3> L 2> L 1aPk,P32L 0 = 01u , m/s图一填料层的P ~u关系当液体喷淋量 L00 时,干填料的P ~u的关系是直线,如图中的直线0。

当有必定的喷淋量时,P ~u的关系变为折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点”,上转折点称为“泛点”。

这两个转折点将P ~u关系分为三个区段:既恒持液量区、载液区及液泛区。

传质性能:汲取系数是决定汲取过程速率高低的重要参数,实验测定可获得汲取系数。

关于同样的物系及必定的设施(填料种类与尺寸),汲取系数跟着操作条件及气液接触状况的不同样样而变化。

1.二氧化碳汲取 - 解吸实验依据双膜模型的基本假定,气侧和液侧的汲取质 A 的传质速率方程可分别表达为气膜G A k g A( p A p Ai ) ( 1)液膜G A k l A(C Ai C A ) (2)式中: G A—A组分的传质速率, kmoI s 1;2A —两相接触面积, m;P A—气侧A组分的均匀分压,Pa;P Ai—相界面上A组分的均匀分压,Pa;C A—液侧A组分的均匀浓度, kmol m 3C Ai—相界面上A组分的浓度kmol m 3k g—以分压表达推进力的气侧传质膜系数,kmol m 2s 1Pa 1;k l—以物质的量浓度表达推进力的液侧传质膜系数,m s 1。

吸收与解吸实验一、实验目的及任务:1、熟悉填料塔的构造与操作。

2、观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。

3、掌握总传质系数K x a的测定方法并分析影响因素。

4、学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。

二、基本原理:本装置先用吸收柱将水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验需测定不同液量和气量下的解吸总传质系数K x a,并进行关联,得到K x a=AL a·V b的关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。

本实验引入了计算机在线数据采集技术,加快了数据记录与处理的速度。

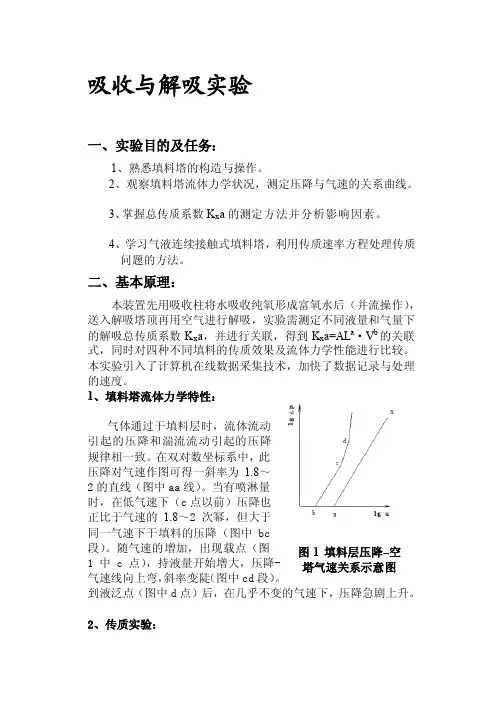

1、填料塔流体力学特性:气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。

在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2的直线(图中aa线)。

当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降也正比于气速的 1.8~2次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc段)。

随气速的增加,出现载点(图图1 填料层压降–空1中c点),持液量开始增大,压降气速线向上弯,斜率变陡(图中cd到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。

2、传质实验:填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。

在填料塔中,两相传质主要是在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需填料高度,其计算方法有:传质系数法、传质单元法和等板高度法。

本实验是对富氧水进行解吸。

由于富氧水浓度很小,可认为气液两相的平衡关系服从亨利定律,即平衡线为直线,操作线也是直线,因此可以用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。

整理得到相应的传质速率方式为:m p x A x V a K G ∆∙∙=m p A x x V G a K ∆∙=其中 22112211ln )()(e e e e m x x x x x x x x x -----=∆()21x x L G A -= Ω∙=Z V p相关的填料层高度的基本计算式为:OL OL x x e x N H xx dx a K L Z ∙=-Ω∙=⎰12 即 OL OL N Z H /=其中 m x x e OL x x x x x dx N ∆-=-=⎰2112 , Ω∙=a K L H x OL式中:G A —单位时间内氧的解吸量[Kmol/h] K x a —总体积传质系数[Kmol/m 3•h •Δx]V P —填料层体积[m 3]Δx m —液相对数平均浓度差x 1 —液相进塔时的摩尔分率(塔顶)x e1 —与出塔气相y 1平衡的液相摩尔分率(塔顶) x 2 —液相出塔的摩尔分率(塔底)x e2 —与进塔气相y2平衡的液相摩尔分率(塔底)Z—填料层高度[m]Ω—塔截面积[m2]L—解吸液流量[Kmol/h]H OL—以液相为推动力的传质单元高度N OL—以液相为推动力的传质单元数由于氧气为难溶气体,在水中的溶解度很小,因此传质阻力几乎全部集中于液膜中,即K x=k x, 由于属液膜控制过程,所以要提高总传质系数K x a,应增大液相的湍动程度。

一、实验目的12 3 4二、实验原理㈠、吸收实验根据传质速率方程,在假定Kxa 低浓、难溶等] 条件下推导得出吸收速率方程:Ga=Kxa ·V ·Δx m 则: Kxa=Ga/(V ·Δx m )式中:Kxa ——体积传质系数 [kmolCO 2/m 3hr Ga ——填料塔的吸收量 [Kmol CO 2 V ——填料层的体积 [m 3] Δx m ——填料塔的平均推动力 1、Ga 的计算已知可测出:Vs[m 3/h]、V B [m 3/h](可由色谱直接读出)Ls[Kmol/h]=Vs ×ρ水/M 水1011'29]/[ρρρρV M V h Kmol G B B B =⋅=⋅=空气 标定情况:T 0=273+20 P 0=101325 测定情况:T 1=273+t1 P 1=101325+ΔP 因此可计算出L S 、G B 。

又由全塔物料衡算:G a =Ls(X 1-X 2)=G B (Y 1-Y 2) 22211111y y Y y y Y -=-=且认为吸收剂自来水中不含CO 2,则X 2=0,则可计算出G a 和X 1 2、Δx m 的计算根据测出的水温可插值求出亨利常数E[atm],本实验为P=1[atm] 则 m=E/Pmy x m y x x x x x x x x x x x x e e e e m 11221112221212ln ==-=∆-=∆∆∆∆-∆=∆㈡、解吸实验低浓、难溶等] Ga=K Y a ·V 则: K Y a=Ga/(V 式中:K Y a Ga V ΔY m 1、Ga 的计算已知可测出:y 2 ]/[h Kmol G B 标定情况:T 0 测定情况:T 1因此可计算出L S 、G B 。

又由全塔物料衡算:G a =Ls(X 1-X 2)=G B (Y 1-Y 2) 011222111=-=-=y y Y y y Y且认为空气中不含CO 2,则y 2=0;又因为进塔液体中X 1有两种情况,一是直接将吸收后的液体用于解吸,则其浓度即为前吸收计算出来的实际浓度X 1;二是只作解吸实验,可将CO 2用文丘里吸碳器充分溶解在液体中,可近似形成该温度下的饱和浓度,其X 1*可由亨利定律求算出:mm y x 1*1==则可计算出G a 和X 2 2、ΔY m 的计算根据测出的水温可插值求出亨利常数E[atm],本实验为P=1[atm] 则 m=E/P11221112221212ln x m y x m y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y e e e e m ⋅=⋅=-=∆-=∆∆∆∆-∆=∆根据 e e Y y yy Y 换算成将-=1三、实验装置CO2:钢瓶中的CO2经根部阀、减压阀、针型调节阀,一路经流量计V CO2-1进入吸收塔;另一路经流量计V CO2-2进入文丘里吸碳器与饱和罐中的循环水充分混合可形成饱和CO2水溶液。

4.3 多组分吸收和解吸的简捷算法简捷算法常用于过程设计的初始阶段,对吸收操作作粗略分析,其结果亦可作为严格算法的初值。

4.3.1吸收因子法模型塔介绍:nn 表示任一板,v ij ,l ij 分别表示组分i 在第j 板上的气、液相摩尔流率Kmol/h , 为简化,略去组分i 下标,仅保留塔板序号j 。

对n 板i 组分作物料衡算:11n n n n l l v v −+−=− (4-15)平衡关系为:n i n i x k y ,,)(⋅=即: v lK V L=(/)l L KV v A v =⋅=⋅ (4-16)式中: ij ij v V V ∑==;ij ij l L L ∑== (kmol/h)定义吸收因子:V K LA ⋅=A 为综合考虑了塔内气液两相流率和平衡关系的一个无因次数。

L/V 大,K 小,A 大,有利于吸收。

注意A ij 为组分i 在j 板上的吸收因子,简记为A j 。

11n n n n l l v v −+−=− (4-15)可改写为:111n n n n n n A v v A v v −−++=+(4-17)n=1时,(4-18)即:(4-19)n=2时,(4-20)逐板向下直到N 板,得:(4-21)为了消去v N ,做全塔物料衡算:011n n l l v v +−=− 011N n n A v l v v +−=−由式(4-16)得n N n l A v =, 代入上式:(4-22)由于式(4-21)等于式(4-22),得:111231231112312310233411123231011()11()1(1) 1N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N n iiN jj i i j ij iiNji j iv v A A A A A A A A A A v A A A A A A A A A A l A A A A A A A A v A A A A A A A A A Al A A +−−+−−−+−=====−+++=−+++++++−++++=−+∑∏∏∑∏""""""""""211(1)N i Nn j i j iv A =+==+∑∑∏(4-23)上式关联了吸收率,吸收因子和理论板数,称为Horton-Franklin 方程,即:()ij f A N φ=⋅应当指出,该公式在推导中未作任何假设,是普遍适用的。