鄂尔多斯盆地含油气盆地分布

- 格式:pdf

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:1

鄂尔多斯盆地热演化史及其对油气的控制作用一、本文概述鄂尔多斯盆地,位于中国中西部,是中国重要的含油气盆地之一。

本文旨在探讨鄂尔多斯盆地的热演化史及其对油气生成、运移和聚集的控制作用。

我们将首先概述鄂尔多斯盆地的地质背景,包括其构造特征、地层序列和沉积环境。

然后,我们将重点分析盆地的热演化历史,包括古地温梯度、地热历史和热流体活动等。

在此基础上,我们将探讨热演化史对油气生成的影响,包括烃源岩的热成熟度、有机质转化和油气生成过程。

我们还将讨论热演化史对油气运移和聚集的控制作用,包括油气运移的驱动力、运移路径和聚集条件。

我们将总结鄂尔多斯盆地热演化史对油气勘探和开发的意义,并提出未来的研究方向。

通过本文的研究,我们期望为鄂尔多斯盆地的油气勘探和开发提供新的思路和方法。

二、鄂尔多斯盆地地质概况鄂尔多斯盆地,位于中国中部的陕西省北部,是中国第二大沉积盆地,也是我国重要的能源基地之一。

该盆地东西长约700公里,南北宽约400公里,总面积约37万平方公里。

盆地内地层发育齐全,构造相对稳定,经历了多期次的构造运动和沉积作用,形成了丰富的油气资源。

鄂尔多斯盆地的基底主要由太古界和元古界的变质岩组成,其上覆盖着厚达数千米的中生界和新生界沉积岩。

盆地内主要发育了三套生油层系,包括三叠系延长组、侏罗系延安组和直罗组以及上古生界山西组和石炭系太原组。

这些生油层系富含有机质,是盆地内油气生成的主要来源。

盆地内构造格局相对简单,以大型鼻状隆起和坳陷为主,缺乏大型断裂和褶皱。

这种相对稳定的构造背景为油气的生成、运移和聚集提供了有利条件。

盆地内的沉积环境多样,包括河流、湖泊、三角洲等,形成了丰富的储集层和盖层组合,为油气的储集和保存提供了良好的空间。

鄂尔多斯盆地的热演化历史对油气的生成和分布具有重要影响。

盆地内不同地区的热演化程度差异较大,这直接影响了有机质的成熟度和油气的生成量。

因此,深入研究鄂尔多斯盆地的热演化历史对于预测油气资源分布和勘探潜力具有重要意义。

鄂尔多斯盆地是一个含油气沉积盆地[24-27]。

盆地北以阴山为界,向南经陕西,至北秦岭;西与六盘山、贺兰山毗邻,向东延伸,至山西吕梁山[7]。

盆地横跨内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏五省份,总面积约33×104km2。

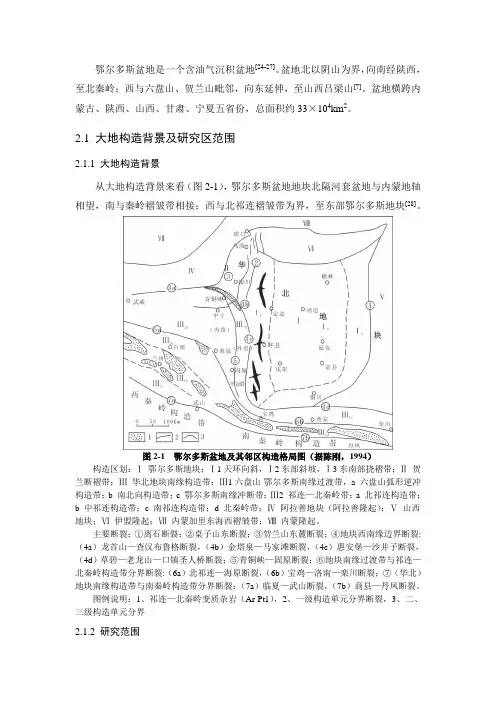

2.1 大地构造背景及研究区范围2.1.1 大地构造背景从大地构造背景来看(图2-1),鄂尔多斯盆地地块北隔河套盆地与内蒙地轴相望,南与秦岭褶皱带相接;西与北祁连褶皱带为界,至东部鄂尔多斯地块[28]。

图2-1 鄂尔多斯盆地及其邻区构造格局图(据陈刚,1994)构造区划:Ⅰ鄂尔多斯地块;Ⅰ1天环向斜,Ⅰ2东部斜坡,Ⅰ3东南部挠褶带;Ⅱ贺兰断褶带;Ⅲ华北地块南缘构造带:Ⅲ1六盘山-鄂尔多斯南缘过渡带,a 六盘山弧形逆冲构造带;b 南北向构造带;c 鄂尔多斯南缘冲断带;Ⅲ2 祁连—北秦岭带:a 北祁连构造带;b 中祁连构造带;c 南祁连构造带;d 北秦岭带;Ⅳ阿拉善地块(阿拉善隆起);Ⅴ山西地块;Ⅵ伊盟隆起;Ⅶ内蒙加里东海西褶皱带;Ⅷ内蒙隆起。

主要断裂:①离石断裂;②桌子山东断裂;③贺兰山东麓断裂;④地块西南缘边界断裂:(4a)龙首山—查汉布鲁格断裂,(4b)金塔泉—马家滩断裂,(4c)惠安堡—沙井子断裂,(4d)草碧—老龙山—口镇圣人桥断裂;⑤青铜峡—固原断裂;⑥地块南缘过渡带与祁连—北秦岭构造带分界断裂:(6a)北祁连—海原断裂,(6b)宝鸡—洛南—栾川断裂;⑦(华北)地块南缘构造带与南秦岭构造带分界断裂:(7a)临夏—武山断裂,(7b)商县—丹凤断裂。

图例说明:1、祁连—北秦岭变质杂岩(Ar-Pt1),2、一级构造单元分界断裂,3、二、三级构造单元分界2.1.2 研究范围根据盆地的构造演化历史及地层分布(图2-2),将鄂尔多斯盆地划分为西缘逆冲带、天环坳陷、伊盟隆起、渭北隆起、晋西挠褶带和伊陕斜坡这六个一级构造单元[29]。

论文研究范围位于鄂尔多斯盆地的西南部,北到吴起,南到淳化,西至平凉,东到莲1探井,面积约为3.8×104km2。

鄂尔多斯盆地油气的分布特征及富集规律盆地基本概况,油气分布特征,构造特征、储层类型、烃源岩特征、油气藏类型及成藏主控因素分析。

鄂尔多斯盆地由于其具有与我国东、西部明显不同的地质构造背景,因而有着独特的油气聚集规律和分布特征。

主要表现在:①古生界以海相或海陆交互相沉积为主,烃源岩分布面积较广,且较稳定;②古生界以生气为主,而中生界以生油为主,油、气生成高峰时期趋于一致;③盆地主体部分地层平缓(地层倾角< 1°,构造简单,并少见断裂,储集岩物性较差,因此油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性----地层圈闭为主。

根据含油气系统的基本研究方法,结合鄂尔多斯盆地的地质特征,该盆地含油气系统研究的总体思路可以概括为定源(烃源岩评价→定时(生烃高峰或关键时刻→定灶(生烃中心或生油洼陷→定向(油气运移方向→定位(油气运聚单元,下面根据这一原则,对鄂尔多斯盆地含油气系统予以初步分析。

烃源岩基本特征鄂尔多斯盆地存在J2,T3,C-P,O2四套烃源岩,其中几湖相泥岩和C一P系煤系泥岩是两套主要的烃源岩。

1.下古生界气源岩下古生界碳酸盐岩残余有机质丰度一般在0.12 %-0.33 %之间,平均为0.21% -0.22 % 。

泥岩、泥灰岩烃源岩主要产于中奥陶统平凉组和上奥陶统克里摩里组、桌子山组及乌拉力克组,分布于中央古隆起西缘或南缘。

泥岩有机碳含量一般为0.4%-0.5 % ;泥灰岩残余有机碳含量大多在0.2%-0.5 % ,最高达1.11 %。

干酪根镜检、干酪根碳同位素及轻烃组成等研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩原始有机质类型为海相腐泥型生烃母质,即以Ⅰ-Ⅱ1型干酪根为主。

有机质成熟度大多已进人高成熟阶段,故以生气为主。

2.上古生界烃源岩石炭一二叠系气源岩主要是一套海陆过渡相及陆相含煤岩系,主要发育在下石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组,总体上分布较广。

煤主要分布于太原组和山西组。

鄂尔多斯盆地区域地质概况一、概况鄂尔多斯盆地的广义地理界线:北起阴山,南到秦岭,东自吕梁山,西至贺兰山,六盘山一线。

盆地含油气地层主要为侏罗系的延安组合三叠系富含延长植物群的一套地层。

盆地内出露的地层包括:太古界至奥陶系,石炭系至白垩系,第三系和第四系,以陆相中生代地层和第四系黄土最为发育且广泛分布,缺失志留系和泥盆系。

二、区域地质构造,构造演化(鄂尔多斯盆地天然气地质)独立成盆时间应为中侏罗纪末。

太古代—早元古代基底形成阶段:基底岩系由两部分组成:下部为太古界和下元古界下部的结晶岩系,上部为下元古界上部的褶皱岩系,这使得基底具备结晶—褶皱的双重构造。

对基地形成起重要作用的构造事件是早元古代早期的五台运动和早元古代晚期的吕梁—中条运动。

中晚元古代坳拉槽发育阶段:这个时期形成了向北收敛向南敞开的贺兰坳拉槽和向北东方向收敛,南西方向敞开的彬县临县坳拉槽,二者时间夹峙着向南倾伏的乌审旗庆阳槽间台地。

早古生代克拉通坳陷阶段:寒武纪的构造面貌是:初始继承中、晚元古代构造格局,表现为北高南低,中隆(乌审旗一庆阳巾央古隆起带)东、西凹;晚期(晚寒武世)变为南北高、中间低,中凹(盐池、米脂凹陷)南北隆(坏县一庆阳隆起、乌兰格尔隆起)的形态。

后者是新的构造体制控制下的构造变形。

奥防纪初始,克拉通整体台升成陆,海水进一步退缩,冶里—亮甲山组仅分布在古陆四周,为厚度数十米至200m的含隧石结核或条带的深灰色白云岩夹灰岩。

早奥陶世的古构造面貌,基本继承晚寒武世的构造轮廓。

由于内蒙海槽活动性增强的影响,克拉通北部的乌兰格尔古隆起带仍保持古陆形式,而南部环县一庆阳古隆起则表现为相对校低的水下隆起。

综上所述,早古生代构造格局的发育特点是:继承和新生构造的复合,在两期隆起复合部位仍保持险起状态(乌兰格尔隆起、坏县一庆阳隆起),在隆起与凹陷的复合部位形成鞍部(抉池凹陷与米脂凹陷间的鞍部),在两期凹陷复合部位仍保持为凹陷状态(昂苏庙一接池凹陷、米脂凹陷)。

鄂尔多斯盆地延长组物源分析新解摘要:鄂尔多斯盆地是我国重要的含油气盆地,延长组是盆地内主要的含油层系。

根据古流向、盆地周缘古陆形态、轻重矿物分布特征、岩屑分布特征和稀土元素的分布特征,确定延长期存在东北、西北、东南、西南和南部五个主要方向的沉积物源,且东北和西南物源影响范围广。

东北物源以阴山古陆太古代变质岩为主,西北物源以阿拉善古陆太古界片麻岩为主,西南、南部和东南部物源分别以陇西古陆、与盆地南部相邻的秦岭一祁连褶皱造山带和盆地东南缘的古秦岭剥蚀区,岩性以早古生界片麻岩、花岗岩类为主。

关键词:延长组;物源分析;鄂尔多斯盆地1999年毕业于江汉石油学院石油与天然气勘探专业,工程师,现在长庆油田采油五厂从事石油与天然气开发工作。

鄂尔多斯盆地是我国重要的含油气盆地,也是属于地台型构造沉积盆地,晚三叠世开始进入内陆坳陷盆地沉积期,其中晚三叠世延长组沉积时期气候温暖潮湿,发育大型陆相湖盆,并环湖发育了一系列河流一湖泊三角洲沉积体系,这些延长组三角洲体系是盆地主要的含油气体系。

环湖三角洲有利于油气的捕俘,但其展布和物性受源区及源区母岩的控制和影响[1]。

因此,弄清延长组沉积期的物源位置、阐明古物源与沉积体系的空间配置对远景区油气储层的准确预测具有重要意义。

早在2003年,魏斌,魏红红,陈全红,赵虹从重矿物分布特征和古流向资料出发,认为鄂尔多斯盆地上三叠统延长组存在东北和西南两个方向的沉积物源[2]。

此项工作为进一步研究小层对比及沉积微相划分奠定了基础,对于勘探寻找有利储层,开发提高注采效果也具有一定的现实意义。

1 地质概况鄂尔多斯盆地位于我国中央构造带中部,华北克拉通西部,是我国第二大沉积盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省区,面积约28万平方千米。

分为伊盟隆起、渭北隆起、晋西挠褶带、陕北斜坡、天环拗陷及西缘冲断构造带六个一级构造单元(图1)。

图1鄂尔多斯盆地构造区划图按照前人的研究成果[3],延长组划分为10个油层组。

鄂尔多斯盆地石油概况鄂尔多斯盆地,北起阴山、大青山,南抵秦岭,西至贺兰山、六盘山,东达吕梁山、太行山。

总面积37万平方公里,是我国第二大沉积盆地。

鄂尔多斯盆地是地质学上的名称,也称陕甘宁盆地,行政区域横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。

“鄂尔多斯”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。

权威的解释,“鄂尔多斯”是蒙语“官帐”的意思。

由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。

但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍幵逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。

其后几百年间,鄂尔多斯部落的蒙古人按时祭奠成吉思汗陵,一直没有离开此地。

这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。

历史上的鄂尔多斯地区包拪今日伊兊昭盟全境,还包拪巴彦淖尔盟的河套及宁夏和陕北的一部分地区。

鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与古长城相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。

鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。

据传说1905年前后,英国人到此地域勘探石油,最早迚入现在的伊兊昭盟,鄂尔多斯大草原就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于蒙古人种序列。

所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。

“陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘敀,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊兊昭盟首府“东胜”市改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。

“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。

总之,这也不是个什么大问题,在中国民族和谐的今天,叫什么都无所谓。

从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回兊拉通盆地,基底为太古界及下元古界变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。

鄂尔多斯盆地油气的分布特征及富集规律盆地基本概况,油气分布特征,构造特征、储层类型、烃源岩特征、油气藏类型及成藏主控因素分析。

鄂尔多斯盆地由于其具有与我国东、西部明显不同的地质构造背景,因而有着独特的油气聚集规律和分布特征。

主要表现在:①古生界以海相或海陆交互相沉积为主,烃源岩分布面积较广,且较稳定;②古生界以生气为主,而中生界以生油为主,油、气生成高峰时期趋于一致;③盆地主体部分地层平缓(地层倾角< 1°,构造简单,并少见断裂,储集岩物性较差,因此油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性----地层圈闭为主。

根据含油气系统的基本研究方法,结合鄂尔多斯盆地的地质特征,该盆地含油气系统研究的总体思路可以概括为定源(烃源岩评价→定时(生烃高峰或关键时刻→定灶(生烃中心或生油洼陷→定向(油气运移方向→定位(油气运聚单元,下面根据这一原则,对鄂尔多斯盆地含油气系统予以初步分析。

烃源岩基本特征鄂尔多斯盆地存在J2,T3,C-P,O2四套烃源岩,其中几湖相泥岩和C一P系煤系泥岩是两套主要的烃源岩。

1.下古生界气源岩下古生界碳酸盐岩残余有机质丰度一般在0.12 %-0.33 %之间,平均为0.21% -0.22 % 。

泥岩、泥灰岩烃源岩主要产于中奥陶统平凉组和上奥陶统克里摩里组、桌子山组及乌拉力克组,分布于中央古隆起西缘或南缘。

泥岩有机碳含量一般为0.4%-0.5 % ;泥灰岩残余有机碳含量大多在0.2%-0.5 % ,最高达1.11 %。

干酪根镜检、干酪根碳同位素及轻烃组成等研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩原始有机质类型为海相腐泥型生烃母质,即以Ⅰ-Ⅱ1型干酪根为主。

有机质成熟度大多已进人高成熟阶段,故以生气为主。

2.上古生界烃源岩石炭一二叠系气源岩主要是一套海陆过渡相及陆相含煤岩系,主要发育在下石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组,总体上分布较广。

煤主要分布于太原组和山西组。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组油页岩分布控制油气富集鄂尔多斯盆地发育长7张家滩页岩和长9李家畔页岩两套烃源岩,其分布面积广、厚度大,为鄂尔多斯盆地主力生油岩。

长7油页岩在盆地西南部广泛发育,厚度普遍在10~50m,中心部位厚度可达80~95m以上,目前发现的长4+5-长8油层组油藏主要分布在长7油页岩发育区及周围上倾斜坡带的有利部位。

长9油页岩主要分布在盆地的中南部,南北向延伸较远,延伸距离达290km,往北到达靖边以北地区;长9油页岩的发育为长8-长10油层组提供了丰富的油源条件,长8-长10油层组形成的油藏主要分布在长9油页岩发育区,油页岩不发育区几乎没有延长组下组合油藏分布。

勘探实践表明,鄂尔多斯盆地延长组油田的分布受长7、长9两套油页岩分布的控制,主要形成了”下生上储、上生下储、自生自储”的成藏模式,即鄂尔多斯盆地延长组长7、长9油页岩的分布范围控制着油藏的分布范围,为有利的勘探区域。

标签:三叠系延长组油页岩控制油气富集0概况鄂尔多斯盆地是发育在华北克拉通之上,在挤压和剪切作用下发生弯曲坳陷,并沿西缘冲断带下滑,经历了不同阶段的构造演化。

现今的鄂尔多斯盆地是一个极其简单的西深东浅、南低北高的大向斜组成的构造盆地[1-2]。

依据现今的构造特征,鄂尔多斯盆地可划为6个一级构造单元,依次是北部的伊盟隆起,东部的晋西挠褶带,南部的渭北隆起,西缘相邻天环坳陷和西缘逆冲带,以及中部的陕北斜坡。

盆地发育的三叠系延长组的长7、长9油层组的暗色泥岩、油页岩是盆地的主力生油岩层。

三叠系延长组的长10、长9、长8、长6、长4+5、长2油层组及侏罗系延安组的延10、延9、延8油层组储层发育,为主要的储集层。

1长7、长9油页岩分布特征前人认为三叠系延长组长7油层组油页岩,主要分布在盆地南部,单层厚度15~30 m(最厚处超过40 m),含油率5%~10%。

通过当时对长7油页岩分布与沉积相展布关系的研究,认为鄂尔多斯盆地油页岩的分布受沉积环境的控制作用显著,深湖-半深湖相沉积环境下形成的油页岩,具有含油率高、厚度大和分布范围广的特点[3]。

目录前言第一讲盆地构造特征一区域构造单元划分二区域构造成因三构造和油气的关系四构造分析技术第二讲盆地地层特征一盆地沉积演化阶段划分二三叠系延长组地层特征三侏罗系富县组、延安组地层特征第三讲油藏形成条件与油气分布规律一油藏形成条件二油气分布规律三侏罗系早期古地貌图的编制方法第四讲油藏地质研究方法一相关资料的收集与整理二地层对比与划分三常用图件的编制四地质研究报告的内容及编写方法第五讲沉积相研究方法一勘探阶段区域沉积相研究方法简介二油田开发阶段沉积相研究前言在地理上,鄂尔多斯盆地是指河套以南,长城以北的内蒙古自治区伊可昭盟地区。

而地质学中的鄂尔多斯盆地范围则广阔,它东起吕梁山,西抵桌子山~贺兰山~六盘山一线,南起秦岭山坡,北达阴山南麓。

包括宁夏东部,甘肃陇东,内蒙古伊可昭盟、巴彦单尔盟南部、阿拉善盟东部,陕北地区,山西河东地区。

面积约37万K㎡。

(长庆油田勘探开发的鄂尔多斯盆地总面积约25万K㎡。

)黄土高原是盆地主要地貌特征,著名的毛乌素沙漠位于盆地北部,周边山系海拔1500~3800m,平均2500m左右。

盆地内部西北高,东南低,海拔800~1800m左右;西北部的银川平原、北部的河套平原、南缘的关中平原,地势相对较低(前二者海拔高度1600m左右,关中平原仅300~600m)。

中华民族的摇篮——黄河沿盆地周缘流过。

盆地内部发育有十几条河流,多数集中在中南部,在东南角汇入黄河,属黄河中游水系;像著名的无定河、延河、洛河、泾河、渭河流域都是我们中华民族的发祥地之一。

盆地内油气勘探始于上世纪初,1907年在地面油苗出露的陕北地区,用日本技术钻了我国大陆第一口油井。

大规模油气勘探、开发始于1970年。

到目前,不但在石油、天然气开采上取得了辉煌成果,而且在地质理论研究、钻采工艺技术等方面取得了重大突破,为世界特低渗透油田开发提供了成功经验。

第一讲盆地构造特征一、区域构造单元划分地质学上讲的鄂尔多斯盆地是一个周边隆起,中部下陷,内部西低东高,不对称的地史时期的沉积盆地;并非现今的地貌盆地。

鄂尔多斯盆地天然气分布及利用鄂尔多斯盆地是我国第二大沉积盆地,面积37×104km2。

自中国陆上第一口油井在陕北钻探成功以来,已历经了近一个世纪的油气勘探,可谓勘探历史悠久,然而对于天然气勘探来说,仍可看作是一个新的地区,因为盆地天然气大规模的研究、勘探和开发仍比较滞后,靖边、苏里格、榆林、乌审旗等4个上千亿立方米的大气田都是上世纪90年代以来才发现。

因此,盆地天然气资源潜力大,储量发现率低,天然气工业发展前景大。

鄂尔多斯盆地截至2004年底共探明8个气田,探明地质储量11955.56×108m3,可采储量7082.56×108m3。

天然气藏主要以地层—岩性气藏为主,具有低孔、低渗、低压、低丰度等特征。

盆地常规天然气资源主要分布在古生界,有C-P和O两套主力产层,勘探面积25×104km2。

其中上古生界预测资源量8.59×1012m3,有利勘探区带资源量为3.92×1012m3;下古生界预测资源量为2.36×1012m3,有利勘探区资源量为1.16×1012m3。

煤层甲烷资源主要分布在C-P 和J,预测煤层气资源11.2×1012m3,有利勘探区资源量为4.4×1012m3;另外盆地中生界还包括油田伴生气资源3416.94×108m3。

因此,盆地天然气资源潜力雄厚,资源配置合理,后备资源充足,预计到2010年,鄂尔多斯盆地天然气累计探明储量可达15000×108~20000×108m3,可成为我国最大的天然气资源战略接替基地。

鄂尔多斯盆地天然气分布鄂尔多斯盆地常规天然气资源量(煤成气及碳酸盐岩气)为10.95×1012m3,占全国二次资源评价天然气总资源量38×1012m3的三分之一,占最新资源评价结果50.6×1012m3的21%。

煤层气占全国煤层甲烷总量32.6×1012m3的34%。

关于鄂尔多斯盆地石油及油气开发的研究【摘要】鄂尔多斯盆地是我国第二大沉积盆地,盆地内的石油及油气资源丰富,经过近几年的石油及油气的勘探开发,盆地的油气产量有了大幅度的增长。

2009年,鄂尔多斯盆地大型岩性地层油气藏的勘探开发被列为国家重大专项示范工程,长庆油田和延长石油油气作为盆地内的两大主要油气生产企业,石油及油气的产量曾创历史新高,一度使鄂尔多斯盆地成为我国第二大油气生产盆地及第一大天然气产区。

这对于促进我国油气资源的勘探开发和提高我国的油气产量,以及缓解国内油气资源供需矛盾和保证国家能源安全具有重要的战略意义。

【关键词】鄂尔多斯盆地石油分布特征低渗透油田开发技术<b> 1 鄂尔多斯盆地地形及地质概况</b>鄂尔多斯盆地位于我国中西部地区,是一个整体升降、拗陷迁移、构造简单的多旋回叠合的含油克拉通盆地,地跨陕、甘、宁、晋、内蒙五省(区),面积达32万平方千米,地质构造明显不同于我国东、西部地区,有着独特的石油及油气聚集规律和分布特征,其主要表现在以下几个方面:(1)古生界以海相和海陆交互沉积为主,烃源岩分布面积广且稳定;(2)古生界和中生界分别以生气和生油为主,且生成高峰时期趋于一致;(3)盆地主体部分地形结构平缓,构造简单且少断裂现象,油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性—地层圈闭为主。

<b> 2 鄂尔多斯盆地石油及油气分布特征及富集规律</b>鄂尔多斯盆地是我国大型含油气盆地之一,石油及油气资源相当丰富,随着长期大量的石油及油气的勘探开发发现,鄂尔多斯盆地具有“下气上油”、含油气层较多且含油气范围大的特点,这对增加我国的石油气产量具有很重要的作用。

鄂尔多斯盆地的地形和地质特点决定了盆地的石油及油气具有如下的分布特征和富集规律:(1)鄂尔多斯盆地主要发育了以下3套烃源岩:下古生界寒武—奥陶系海相碳酸盐岩、上古生界石岩—二叠系海陆交互相含煤碎屑岩、中生界内陆湖泊相碎屑岩,具有很大的石油及油气资源开发潜力。

毛乌素沙地覆盖下的鄂尔多斯高原,竟是“半盆油,满盆气”的宝地母爱如水,父爱如山。

如果说母亲河是黄河,那么鄂尔多斯高原就是父亲一般的存在。

鄂尔多斯高原有着父亲一样伟岸的身躯、深厚的内涵。

鄂尔多高原海拔高度在1000—1300米,面积达37万平方公里,库布其沙漠和毛乌素沙漠占据了相当部分。

厚重的荒漠之下,有着铝、钼、石膏等40多种储藏量位居全国前列的矿产资源,有着我国近半的特大型煤田、油气田,被誉为“半盆油,满盆气”的聚宝盆。

在这个独一无二的区域里,农牧文化在此交错。

千百年来,它不仅抚育了生活在其上的人们,也每每承担起“驱动”整个中国发展的责任。

河套地区地理结构图:鄂尔多斯高原处于中心位置,农牧文化在此碰撞交融。

地表贫瘠,黄河三面合围成的荒漠高原鄂尔多斯高原位于我国西北内陆,四周被绵延山脉环抱,所以鄂尔多斯高原在相对高度上又称为“鄂尔多斯盆地”。

黄河三面环绕,“几”字形的大拐弯加上在一侧阻隔的长城,完整地勾勒出了鄂尔多斯高原的边界。

在这片晋、陕、宁接壤的广袤区域,鄂尔多斯高原南部与黄土高原接壤,一道长城将二者明确分开,面积约12万平方公里(狭义部分),其主体今属于内蒙古自治区鄂尔多斯市,小部分属于陕西和宁夏。

由于历史时期以来的滥垦、滥伐,导致该区荒漠化发生、发展,沙尘暴频繁发生。

黄河水面均低于鄂尔多斯高原面300—500米,很难补给地表,所以鄂高原地表贫瘠,沙化严重。

鄂尔多斯高原属于半干旱向干旱区过渡地带,生态系统脆弱,草原坦荡辽阔,但地表贫瘠,沙化严重,分布着两大著名的沙漠:库布齐沙漠和毛乌素沙地。

虽然鄂尔多斯高原有黄河绕流其西北东三面,但鄂尔多斯高原是以鄂尔多斯台地为基础,黄河流经的四周,分别是河套地堑、银川地堑,河水面均低于高原面达300—500米。

因此黄河对高原潜水的形成,不存在任何区域性侧向补给的可能。

高原上地下水主要补给途径只能是大气降水和大气凝结水(由于地物表面辐射冷却,使贴近地物表面的空气温度下降到露点以下,在地面或物体表面上凝结而成的水),这也是造成鄂尔多斯荒漠化和水土流失的原因之一。