内燃机污染物排放机理

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:42

发动机排放污染物的生成机理主要内容:介绍了汽车尾气中的主要污染物CO 、HC 、NO X 和微粒的生成机理。

1、 一氧化碳1.1 一氧化碳的生成机理汽车尾气中CO 的产生是由于燃油在气缸中燃烧不充分所致,是氧气不足而生成的中间产物。

一般烃燃料的燃烧反应可经以下过程:22n m H 2n mCO O 2m H C +→+(2-1)燃气中的氧足够时有O 2H O 2H 222→+(2-2)222CO O 2CO →+(2-3)同时CO 还与生成的水蒸气作用,生成氢和二氧化碳。

可见,如果燃气中的氧气量充足时,理论上燃料燃烧后不会存在CO 。

但当氧气量不足时,就会有部分燃料不能完全燃烧,而生成CO 。

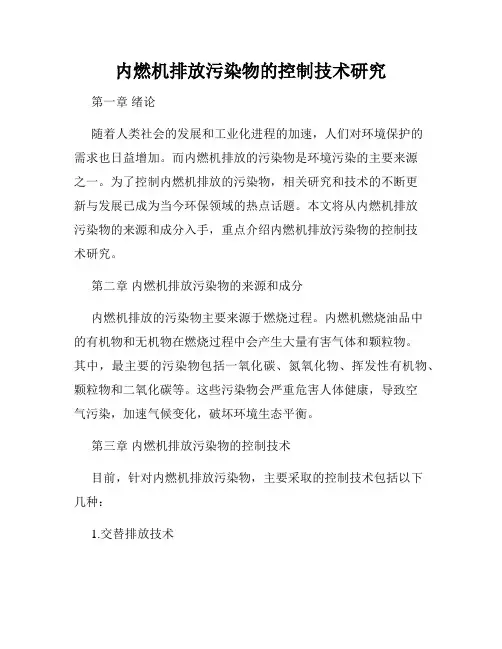

在非分层燃烧的汽油机中,可燃混合气基本上是均匀的,其CO 排放量几乎完全取决于可燃混合气的空燃比α或过量空气系数a φ。

图2-1所示为11种H/C 比值不同的燃料在汽油机中燃烧后,排气中CO 的摩尔分数x CO 与α或a φ的关系。

空燃比α 过量空气系数a φa ) b)图2-1汽油机CO 排放量x CO 与空燃比α及过量空气系数a φ的关系由图2-1可以看出,在浓混合气中(a φ<1),CO 的排放量随a φ的减小而增加,这是因缺氧引起不完全燃烧所致。

在稀混合气中(a φ>1),CO 的排放量都很小,只有在a φ=1.0~1.1时,CO 的排放量才随a φ有较复杂的变化。

在膨胀和排气过程中,气缸内压力和温度下降,CO 氧化成CO 2的过程不能用相应的平衡方程精确计算。

受化学反应动力学影响,大约在1100K 时,CO 浓度冻结。

汽油机起动暖机和急加速、急减速时,CO 排放比较严重。

在柴油机的大部分运转工况下,其过量空气系数a φ都在1.5~3之间,故其CO 排放量要比汽油机低得多,只有在大负荷接近冒烟界限(a φ=1.2~1.3)时,CO 的排放量才大量增加。

由于柴油机燃料与空气混合不均匀,其燃烧空间总有局部缺氧和低温的地方,以及反应物在燃烧区停留时间较短,不足以彻底完成燃烧过程而生成CO 排放,这就可以解释图2-2在小负荷时尽管a φ很大,CO 排放量反而上升。

内燃机排放污染物的控制技术研究第一章绪论随着人类社会的发展和工业化进程的加速,人们对环境保护的需求也日益增加。

而内燃机排放的污染物是环境污染的主要来源之一。

为了控制内燃机排放的污染物,相关研究和技术的不断更新与发展已成为当今环保领域的热点话题。

本文将从内燃机排放污染物的来源和成分入手,重点介绍内燃机排放污染物的控制技术研究。

第二章内燃机排放污染物的来源和成分内燃机排放的污染物主要来源于燃烧过程。

内燃机燃烧油品中的有机物和无机物在燃烧过程中会产生大量有害气体和颗粒物。

其中,最主要的污染物包括一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物和二氧化碳等。

这些污染物会严重危害人体健康,导致空气污染,加速气候变化,破坏环境生态平衡。

第三章内燃机排放污染物的控制技术目前,针对内燃机排放污染物,主要采取的控制技术包括以下几种:1.交替排放技术交替排放技术是指在多缸引擎中,将不同缸的排放通过排气管道交替排放。

这种技术可以使得每个缸的排放都得以充分混合和反应,并且相邻缸的氧气和烟气反应时可以相互利用,从而提高了燃烧效率和环保性能。

2.油(气)分离技术油(气)分离技术是指在排放管道中加装油(气)分离器,将排出的废气和机油分离,从而避免机油被排出,降低了环境污染和机件磨损。

3. 氧化催化转化技术氧化催化转化技术是指在排放管道中加装氧化催化剂,通过氧化和催化反应将有害气体转化为无害的气体排放。

这种技术可以高效地去除一氧化碳和有机物等污染物,而且具有较低的制造成本和维护成本。

4. 提高燃烧温度技术提高燃烧温度技术是指通过调整内燃机燃油供给和点火系统等参数,使得燃烧温度和燃烧速度得到有效控制,从而减少生产大量污染物的可能性。

这种技术可以有效地控制氮氧化物的排放,但需注意不能过度提高燃烧温度和速度,以避免对设备的损伤。

第四章结论内燃机排放污染物的控制技术,是当前环保研究的重要方向之一。

通过采取不同的技术手段以减少内燃机的污染物排放,可以有效地保护环境,改善人民健康,促进可持续发展。

浅析柴油发动机排放物的生成机理柴油发动机是一种内燃机,其工作原理是将柴油与空气混合后在高温高压条件下进行点燃,通过燃烧产生热能驱动发动机运转。

而在燃烧的过程中,除了产生动力外,也会产生一些有害的排放物,其中包括氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、一氧化碳(CO)等。

我们来分析一下柴油发动机排放物的生成机理。

在柴油发动机的工作过程中,燃料首先被喷入燃烧室,然后被压缩并点燃,燃烧产生热能,驱动活塞运动,最终产生动力。

而排放物的产生主要是由于燃烧过程中的不完全燃烧和化学反应所致。

柴油发动机的燃烧过程中会产生氮氧化物(NOx)。

氮氧化物主要是由于高温燃烧条件下,空气中的氮气与氧气反应生成的。

在高温高压条件下,氮气和氧气会发生氮氧化反应,从而产生一系列的氮氧化物,包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)等。

而这些氮氧化物会对大气环境和人类健康造成很大的危害,如臭氧致死级污染、眼睛和呼吸系统健康的影响等。

柴油发动机的燃烧过程中也会产生颗粒物(PM)。

颗粒物主要是由于燃料的不完全燃烧和润滑油的燃烧所致。

在燃烧过程中,如果燃料的分子结构很复杂,或者燃料和空气的混合不均匀,就会导致燃料的不完全燃烧,产生大量的颗粒物。

润滑油也会在燃烧过程中参与化学反应,生成颗粒物。

这些颗粒物会悬浮在空气中,对空气质量和人类健康造成一定的影响。

柴油发动机的燃烧过程中还会产生一氧化碳(CO)。

一氧化碳主要是由于燃烧不充分所致。

在燃烧室中,如果燃料的混合不均匀,或者燃烧温度不足,就会导致燃烧不充分,产生大量的一氧化碳。

而一氧化碳是一种无色无味的有毒气体,对人体健康有很大的危害,可能导致中毒甚至死亡。

柴油发动机排放物的生成机理主要是由于燃烧过程中的不完全燃烧和化学反应所致。

为了减少柴油发动机的排放物对环境和人类健康造成的影响,我们可以从以下几个方面进行改善和控制:可以从燃料的制备和使用方面进行改良。

燃料的制备应该选择一些高品质的柴油,并且通过精细控制燃油的喷射系统,使其能够在燃烧室内更好地和空气混合,从而减少不完全燃烧产生的颗粒物和一氧化碳。

内燃机车柴油机的尾气处理研究摘要:当前全球性大气污染主要表现在三个方面,分别是温室效应、酸雨以及臭氧层耗损。

常见的问世气体主要包括主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、臭氧(O3)、氧化亚氮(N2O)和氯氟烃等,其中CO2的温室作用最为明显。

本文通过对柴油机的尾气排放进行分析仿真计算,针对有害排放物的生成机理以及循环利用等等实际方式,近而验证实际理论中针对柴油机有害排放物的控制措施。

关键字:内燃机车;柴油机;尾气;处理引言近些年来,经济增速加快,工业发展迅速,与此同时,能源的消耗量也在逐渐增加。

具有较高的透过性,而对与地面反射的长波辐射具有高度的吸收性能。

柴油机所排放的为其当中除氮气(N2)、氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)以及水蒸汽(H2O)之外,其它都是有毒成分。

包括氮氧化物NOX、碳氢化合物HC以及含氧碳氢化合物(醛、酮、烯等)、一氧化碳CO、二氧化硫SO2以及碳烟等等。

HC与NOX在大气阳光的作用下,产生光化学烟雾,它的直接作用不容忽视。

高浓度的NOX 能导致中枢神经的瘫痪及痉挛,另外,NO在大气中被氧化成NO2后也会造成较大的伤害,因为NO是废气中臭味的主要成分之一。

1柴油机主要排放物的生成机理1.1氮氧化物(NOX)的生成机理氮氧化物包括NO,NO2,N2O3,N2O,N2O5,N2O4以及NO3,其中对环境危害性最大的是NO和NO2。

通常提到的氮氧化物(NOX)污染,主要指的是NO和NO2。

在内燃机排气中,NO2的浓度比NO低得多,大约只占5%。

所以对NOX的研究主要还是针对NO。

柴油机在燃烧中也会产生大量的NOX。

1.2未燃碳氢化物(HC)生成机理在爆燃期间,燃烧室中的一些燃料形成超过燃烧可燃性极限的贫混合物。

例如,活塞的端部间隙区,靠近未连接到附近的锥体的顶部相邻的喷射和面积喷嘴火肖氏更深阀坑区的齿隙区,更多的燃料。

很容易形成稀薄的稀释混合物。

燃料分子在短时间内被氧化成最终产品,释放热量,几乎同时发生燃料消耗和能量释放。

内燃机排放气态污染物的控制策略研究1. 引言内燃机作为一种重要的动力装置,广泛应用于各个领域,但其排放的气态污染物对环境和人体健康造成了严重威胁。

因此,研究内燃机排放气态污染物的控制策略具有重要意义。

2. 内燃机废气排放特点内燃机废气排放主要包括一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、非甲烷总烃(NMHC)和颗粒物(PM)等。

这些污染物对大气和生态环境造成了严重危害,因此控制内燃机排放气态污染物成为迫切的需求。

3. 内燃机排放气态污染物的来源内燃机排放气态污染物的主要来源是燃烧过程中的不完全燃烧。

燃烧参数、燃料性质、空气与燃料的混合程度等都会对气态污染物的形成和排放产生重要影响。

4. 内燃机排放气态污染物的控制策略4.1 内燃机设计改进通过改进内燃机的燃烧室设计、燃烧参数调整等方式,提高燃料的燃烧效率,减少气态污染物的产生和排放。

4.2 使用低污染燃料使用低硫燃料和低挥发分燃料可以减少内燃机排放的SOx和HC等污染物。

4.3 排气后处理技术采用催化转化器对废气中的有害污染物进行催化氧化还原反应,如将CO转化为CO2、将NOx转化为N2等,从而减少气态污染物的排放。

4.4 电动化技术将传统的内燃机替换为电动机,减少内燃机所产生的气态污染物。

4.5 智能控制技术通过应用智能控制技术对内燃机进行精确控制,优化燃烧过程,减少气态污染物的产生。

例如,利用先进的燃烧控制算法,调节进气量和燃料供给,以实现更为充分的燃烧。

5. 应用案例以某汽车发动机为例,通过上述控制策略,成功降低了CO、NOx、NMHC和PM的排放浓度,达到了相关排放标准。

6. 结论内燃机排放气态污染物的控制是一个复杂而关键的问题。

通过内燃机设计改进、使用低污染燃料、排气后处理技术、电动化技术以及智能控制技术的综合应用,可以有效降低内燃机排放气态污染物,保护环境和人类健康。

未来,应进一步加强与内燃机排放气态污染物控制相关的研究和技术创新,为环保事业做出更大贡献。

Internal Combustion Engine &Parts1车用内燃机主要排放污染物的生成机理汽车排放物种类众多,按燃烧角度看可分为:完全燃烧产物二氧化碳(CO 2)、水蒸气(H 2O )、氧气(O 2)、氮气(N 2)等;不完全燃烧与燃烧中间产物一氧化碳(CO )、碳氢化合物(THC )、氮氧化合物(NO X )、二氧化硫(SO 2)、颗粒物(PM )等。

可燃混合气形成与燃烧方式上的差异,导致汽油机与柴油机在排放污染物种类与排放控制策略也有所差异。

图1发动机排气污染物成分及其比例(体积分数)从图1可以看出,汽油机主要排放污染物为CO 、HC 和NO X ,柴油机主要排放污染物为NO X 和颗粒物(PM )。

此外,目前的国六法规还对NMHC (非甲烷总烃)与PN (固体悬浮颗粒数)进行了限值要求[3]。

下面将分析排放污染物的主要生成机理。

1.1CO 的生成机理CO 主要是烃类物质的不完全燃烧产生。

具体原因有:①过量空气系数小于一时,C 不能完全氧化,CO 为未完全燃烧产物。

②过量空气系数大于一时,理论上无未完全燃烧产生的CO ,但实际燃烧过程中,混合气的不均匀会使局部区域燃烧不完全,加上壁面油膜随进气而边流动边蒸发也会造成不均匀,从而产生CO 。

③燃烧生成的CO 2高温时可解离为CO [2]。

④排期过程中,未燃碳氢化合物不完全氧化反应也生成CO 。

1.2HC 的生成机理车辆排放生成的HC 种类繁多,包含芳香烃、烯烃、烷烃以及醛类等。

与CO 类似,其主要产生原因也是燃油的不完全燃烧,此外还有燃油的挥发。

具体原因:①缸内壁面淬熄效应(占30%-50%):低温壁面及附面层将火焰前锋面冷却,活化分子能量被吸收,燃烧链反应中断,壁面形成淬熄层[6],冷启动与怠速时尤为明显。

②缝隙效应:在活塞与缸壁之间、缸盖、缸垫和缸体之间的窄缝、进、排气门和气门座之间、火花塞中心电极附近由于面容比很大,导致火焰难以传播,淬熄效应加剧。

内燃机排气与减排技术在今天的社会中,内燃机已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。

然而,内燃机的大量使用也带来了许多的环境问题,其中最重要的一个问题就是排气问题。

内燃机的排气会释放出大量的有害物质,比如二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等,对空气质量和健康都带来了很大的影响。

因此,减少内燃机排气所带来的环境影响,成为了现代工程技术中的一个重要方向。

一、内燃机排气的组成和特点内燃机的排气主要由废气和污染物构成。

废气主要是二氧化碳、氧气、氮气和水汽,而污染物则包括一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物、苯、酚、甲苯等。

其中,一氧化碳和氮氧化物的危害性最大,颗粒物也成为近几年来专家们研究的热点。

因此,减少内燃机排放这些污染物,对于改善空气质量和保护健康具有重要意义。

内燃机排气的特点在于废气中氧气和氮气的含量都很高,而污染物的浓度则相对较低,而且组成复杂、变化多样。

这些都给减排技术的研究和实施带来了一定的难度。

二、内燃机减排技术的发展历程内燃机减排技术经历了一个从无到有,从简单到复杂的过程。

从简单的机械减排到复杂的化学减排,再到现在的组合减排,内燃机减排技术的进展是显著的。

1. 机械减排技术最早的内燃机减排技术是机械减排技术。

这种技术主要是通过调节发动机的设计参数以及适当的机械装置来达到减少废气中污染物排放的目的。

如增加气门数量、改变燃油喷油量、安装触媒等。

2. 化学减排技术1971年美国首次提出了加装三元催化器的概念,1982年,三元催化器应用于内燃机,三元催化器和燃油喷射技术是化学减排技术的代表。

这种技术是通过在排气管中加装一种化学催化剂来达到减少废气中污染物排放的目的。

该技术在短时间内取得了很大的成功,三元催化器得到广泛应用,不过,该技术也存在着脱硫效果差、需要较高温度等缺点。

3. 组合减排技术对于化学减排技术的不足,工程技术人员又不断探索和研究。

得益于计算机技术和新材料的发展,我们已经拥有了智能化和复杂化的管控系统。