小学一年级下册道德与法制《我和我的家》课件

- 格式:ppt

- 大小:2.94 MB

- 文档页数:15

部编版一年级下册道德与法治第三单元《我爱我家》教学设计一. 教材分析《我爱我家》是部编版一年级下册道德与法治第三单元的主题。

本节课通过生活中的实例,让学生了解家庭的关系、家庭的作用以及如何与家人相处,培养学生爱家、护家的情感。

教材内容丰富,贴近学生生活,具有很强的实践性和教育性。

二. 学情分析一年级的学生正处于生理和心理发育的关键时期,他们对家庭有浓厚的感情,但往往缺乏对家庭的深入了解。

通过本节课的学习,学生可以进一步认识家庭,学会与家人相处,培养家庭责任感。

三. 教学目标1.知识目标:让学生了解家庭的关系、家庭的作用以及与家人相处的方法。

2.能力目标:培养学生表达家人关爱、家庭责任感和家庭荣誉感的能力。

3.情感目标:培养学生爱家、护家的情感,提高家庭和谐度。

四. 教学重难点1.教学重点:家庭的关系、家庭的作用以及与家人相处的方法。

2.教学难点:培养学生表达家人关爱、家庭责任感和家庭荣誉感的能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活实例,让学生在情境中感受家庭的关系和作用。

2.讨论法:引导学生主动参与课堂讨论,分享自己的家庭故事和感受。

3.实践活动法:让学生在实际操作中学会与家人相处,培养家庭责任感。

六. 教学准备1.教学PPT:制作含有动画、图片和文字的教学PPT,生动展示家庭的关系、作用和相处方法。

2.教学素材:准备一些与家庭有关的实例,用于引导学生讨论和分享。

3.课堂奖品:准备一些小奖品,以激励学生积极参与课堂活动。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示一些家庭的图片,让学生说一说自己喜欢的家庭场景。

通过导入,激发学生对家庭的热爱,引出本节课的主题。

2.呈现(10分钟)通过PPT呈现家庭的关系、作用以及与家人相处的方法。

让学生在情境中感受家庭的重要性,明白如何与家人相处。

3.操练(10分钟)分组讨论:让学生分享自己的家庭故事和感受,讨论如何与家人相处。

每组选一名代表进行汇报,总结讨论成果。

一年级道德与法治(下册)全册教案第一单元我的好习惯1、我们爱整洁教学目标:1、教育学生初步懂得什么叫整洁,人和环境为什么要整洁。

2、培养学生爱整洁的良好习惯。

教学重点、难点:在平时生活中如何做才算整洁,培养学生爱整洁的良好习惯。

课前准备:教师准备:PPT、手帕、书包、文具盒、书本等若干件(干净与不干净的),脸盆若干。

学生准备:抹布、手帕、安全剪刀等。

教学时间:2课时教学过程:一、导入新课:师:同学们已经是小学生了,很多事情已不需要爸爸妈妈帮助了。

能告诉大家,你每天起床后都做了些什么吗?(穿衣、扣扣子、穿鞋、系带子??)很多同学都非常能干,学会料理自己的事了。

那你会整理房间、打扫教室卫生,并保持它们的整齐清洁吗?今天,我们就来学习《我们爱清洁》,看一看什么叫整洁和怎样做到爱整洁。

二、学习新课:1、在家爱整洁。

⑴出示课件,领会“整洁”的含义。

①出示:这块手帕干净吗?这一块呢?这个书包不仅外面脏,再看里面的书本放得怎样?我们说:这个书包不干净、不整洁。

②投影片:这个小朋友的家干净又整齐。

我们说:他的家很整洁。

⑵了解“按时”的含义。

①你们知道清晨大约是指什么时候?(天刚亮)②你每天几点钟起床?是谁叫醒你的?每天都在这个固定的时间起床,就叫按时起床,“按时”是一种良好的习惯。

⑶提问:起床后,你做些什么事?怎样做的?⑷讲述:我们所做的这些事都是围绕着个人卫生来做的。

你们看,××同学穿的衣服多整齐,××同学的手、脸洗得真干净,××的头发(小辫)梳得真整齐??他们真整洁。

⑸除了个人卫生做得好,你房间里的被子谁叠?枕头、床单谁铺、谁掸?桌子谁来抹?我们应当自己的事自己做。

(看投影片或录像片)①指定学生复述自己平时的做法。

②突出:叠、铺、掸、抹。

表现:四四方方、平平展展、一尘不染。

2、在学校爱整洁。

了解学校环境整洁的内容与保持环境整洁的方法。

⑴清扫教室的步骤是怎样的?⑵为什么要先开窗户,再洒水、擦黑板、扫地、抹桌椅?不这样做会怎样?步骤颠倒又会怎样?为什么?⑶老师为什么要夸奖我们?是怎样夸的?3、身心健康与环境整洁。

新人教版一年级道德与法治下册教案第三单元我爱我家第12课干点家务活第1课时课程标准《品德与生活》课程标准提出健康、安全地生活是儿童生活的前提和基础,它旨在使儿童从小知道珍爱生命,养成良好的生活习惯,获得基本的健康意识和生活能力,初步了解人与环境的生存的关系,为其一生身心健康地发展打下基础。

《干点家务活》一课符合“初步养成良好的生活、卫生习惯”的第3条“任务或活动”。

《品德与生活》课程标准提出负责任生活中自己能做的事情自己做”。

《品德与生活》课程标准提出愉快、积极地生活是儿童生活的主调,它旨在使儿童获得对社会、对生活的积极体验,初步懂得和谐的集体生活的重要性,发展主体意识,形成开朗、进取的个性品质,为其形成乐观向上的生活态度打下基础。

《干点家务活》一课符合“积极向上”的第4条“能看到自己的成长和进步,并为此而高兴”,以及“有应对挑战的信心与勇气”的第9条“敢于尝试有一定难度的、有爱心地生活是儿童自身的道德需求,也是社会的要求。

它旨在使儿童形成对集体和社会生活的正确态度,学会关心、学会爱,学会负责任,养成良好的品德和行为习惯,为其成为爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公民打下基础。

《干点家务活》一课符合“学会做事,学会关心”的第1条“做事认真负责,有始有终,不拖拉”,以及第2条“爱父母长辈,体贴家人,主动分担力所能及的家务劳动”。

教学目标1.初步学习做好一些简单家务的方法。

2.初步认识到参与家务劳动是分担家庭责任,并从中体验成长和进步的快乐。

3.从小树立劳动最光荣的意识。

教材分析《干点家务活》一课旨在引导学生以参与家务劳动的形式承担家庭责任,从家务劳动中体验成长和进步的快乐,认识到分担家务是热爱和体贴家人的一种表达方式。

重点指导学生认知做家务有很多好处,可以开动脑筋,增长本领,从而激发学生探究把家务做好的方法,还要学会解决做家务过程中遇到的困难。

本课教学内容有四个话题:我做过的家务活、做点家务很不错、再来学一招、这时怎么办。

部编五四学制版一年级道德与法治下册《我和我的家》教案及教学反思教案设计教学目标1.学习交流家庭人员的角色、家庭作业、家庭情感等内容,懂得尊重父母、团结互助、爱护家园和珍惜家庭温馨。

2.通过游戏和讨论,增进家庭间的理解和互动,培养孩子们家庭责任感和家庭情感。

3.学习道德,尊重家长和老师,形成良好的人际关系和行为习惯。

教学重难点1.教学重点:引导学生了解家庭作业、家庭成员的角色、家庭情感等内容,并在游戏中培养家庭责任感和家庭情感。

2.教学难点:引导学生尊重父母和家庭成员,形成良好的人际关系和习惯。

教学方法1.活动式教学,以游戏为主。

2.课堂讨论和小组合作学习。

教学过程第一步:观看视频和讨论教师播放一段视频,引导学生了解家庭成员在生活中扮演的角色以及学生应该承担的家庭责任。

然后,老师与学生讨论家庭作业和如何安排家庭事务。

第二步:游戏式学习教师利用一些游戏,如“家庭角色扮演”、“家庭谁最快乐”等,培养学生家庭责任感和家庭情感。

第三步:体验式学习教师带领学生设计家庭场景或完成家庭任务,通过体验家庭生活及家庭作业,提高学生对家庭责任和情感的认识。

第四步:总结和小结教师与学生进行讨论,总结本节课的知识点和重点,培养学生的学习兴趣并形成良好的人际关系和行为习惯。

教学评估1.以课堂讨论、小组合作学习为主。

2.通过学生自主学习及主动参与课堂活动,提高学生对道德、家庭责任和情感的认识。

教学反思教学效果本节课采用了活动式教学和游戏式学习的方式进行,让孩子们在轻松的氛围中学习和交流,有效提高了学生的兴趣和参与度。

同时,通过课堂讨论和小组合作学习,促进了学生之间的交流和互动,培养了学生良好的人际关系和行为习惯。

教学优缺点优点:1.教学活动形式多样,学生参与度高。

2.通过游戏、讨论和体验式学习等多种教学手段,增强了学生家庭责任感和家庭情感。

3.学生可以在交流中快乐地学习,并在实践中形成习惯。

缺点:1.活动设计需要更尊重学生的个性。

2024年一年级下册道德与法治《大家一起来》精彩课件人教一、教学内容本节课选自2024年一年级下册道德与法治教材第四单元《我们是一家》中的第11课《大家一起来》。

详细内容包括:认识集体,了解集体活动的意义;学习在集体中分工合作,互相帮助;培养积极参与集体活动的意识。

二、教学目标1. 让学生了解集体的概念,认识到集体活动的重要性。

2. 培养学生在集体中分工合作,互相帮助的能力。

3. 培养学生积极参与集体活动的意识,增强团队精神。

三、教学难点与重点教学难点:如何让学生在实践中学会分工合作,互相帮助。

教学重点:培养学生积极参与集体活动的意识,提高团队协作能力。

四、教具与学具准备1. 教具:课件、图片、视频等。

2. 学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 导入:通过一个实践情景引入,让学生体验集体活动的快乐,激发学生的学习兴趣。

2. 新课导入:展示课件,讲解集体活动的意义,引导学生认识集体。

3. 例题讲解:讲解如何在集体中分工合作,互相帮助,通过具体案例进行分析。

4. 随堂练习:分组进行实践活动,让学生在实践中学会分工合作,互相帮助。

6. 情感升华:通过一组图片,展示集体活动的快乐时光,让学生感受到团队精神的力量。

六、板书设计1. 《大家一起来》2. 主要内容:集体的概念集体活动的意义分工合作,互相帮助积极参与集体活动七、作业设计1. 作业题目:结合本节课所学内容,以小组为单位,设计一个集体活动方案。

2. 答案要求:方案需包括活动名称、活动目标、分工合作方式、预计效果等。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生的参与度较高,但在分工合作方面仍需加强引导。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后参加更多集体活动,提高团队协作能力。

同时,与家长分享所学内容,让家长了解学校教育理念,共同培养学生的团队精神。

重点和难点解析:1. 教学难点:如何让学生在实践中学会分工合作,互相帮助。

2. 教学重点:培养学生积极参与集体活动的意识,提高团队协作能力。

【部编版】一年级道德与法治下册《我和我的家》优质课说课稿一. 教材分析《我和我的家》是部编版一年级道德与法治下册的一篇课文。

这篇课文通过讲述一个家庭的故事,让学生了解家庭的重要性,认识到自己在家庭中的角色和责任,培养学生的家庭观念和家庭责任感。

课文内容丰富,通过生活中的小事,引导学生思考家庭的意义,教育学生尊重父母,关心家人,热爱家庭。

课文语言生动,情节感人,易于学生理解和接受。

二. 学情分析一年级的学生正处于生理和心理发育的关键时期,他们开始逐渐形成自己的价值观和道德观。

他们对家庭有一定的认知,但还不够深入。

通过这篇课文的学习,学生可以更加了解家庭的重要性,培养家庭观念和家庭责任感。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够理解课文内容,了解家庭的重要性,认识到自己在家庭中的角色和责任。

2.过程与方法:通过小组合作、讨论等方式,学生能够培养合作意识和团队精神。

3.情感态度与价值观:学生能够树立正确的家庭观念,增强家庭责任感,尊重父母,关心家人,热爱家庭。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够理解课文内容,认识到家庭的重要性,明确自己在家庭中的角色和责任。

2.教学难点:学生能够通过课文学习,培养家庭观念和家庭责任感。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用情境教学法、讨论教学法、案例教学法等,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习积极性。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、视频等教学资源,帮助学生更好地理解和接受课文内容。

六. 说教学过程1.导入:通过展示一张全家福照片,引导学生思考家庭的意义,激发学生的学习兴趣。

2.课文学习:学生自读课文,理解课文内容,教师进行讲解和解答学生的问题。

3.小组讨论:学生分组讨论,分享自己对家庭的理解和感受,教师进行指导和总结。

4.案例分析:教师展示一些与家庭有关的案例,引导学生思考和分析,培养学生的家庭观念和家庭责任感。

5.总结提升:教师对课文内容进行总结,强调家庭的重要性,引导学生树立正确的家庭观念。

道德与法治《我和我的家》说课稿尊敬的各位评委、老师,大家好,今天我说课的题目是《我和我的家》(板书课题)下面我将从说教材、说教法、说教学过程、说板书设计四个方面来对本课作具体阐述。

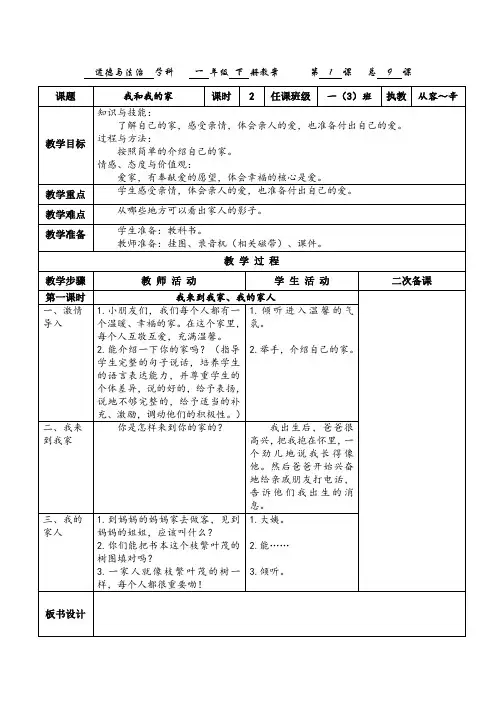

一、说教材《我和我的家》是统编版道德与法治一年级下册第三单元第9课。

本课分两课时教学,第1课时的教学内容是“我来到我家”和“我的家人”两个栏目,旨在对学生进行家庭关系的启蒙,初步建立对家庭关系的法律认知。

本课的教学内容是“我身上有家人的‘影子’”和“家人的故事”两个栏目,我将课堂教学主题定位为:在认识家人的基础上了解家人,引导学生感受自己与家人的深厚情感,爱自己的父母长辈。

仔细剖析这两个栏目,我们可以发现,前者旨在从外貌、性格、爱好和做事习惯等方面,引导学生明白自己与家人血脉相依的亲情关系;后者旨在从了解家人的故事以及家人的工作等方面入手,引导学生加深对家人的了解,学习关心家人。

学情分析我们面对的孩子基本上来自独生子女家庭,他们当中的大多数人被父母长辈们捧在手心里,整天享受家人无尽的关爱,却很少甚至不懂得去关爱家人。

通过第1课时的学习,学生已经认识了家人,树立了家的意识,形成了积极的家庭关系体验。

因此,第2课时应该着重引领学生从多角度进一步了解家人,感受自己与家人的深厚情感,产生家庭认同感,学会爱自己的家人。

根据新课标和本课的教学内容与特点,结合学情,我设定了本课时的教学目标:1.利用照片,通过猜、找、指、说、演、画等方式,找到自己与家人在外貌、性格、爱好、待人等方面的相似之处,初步了解自己的家人,感受家人间血脉相依的亲情关系。

2.借助课前调查单了解家人的性格、爱好、特长等,进一步加深对家人的了解,增进与家人间的联系。

3.通过分享家人的故事,感受家人间的快乐和温馨,感知“我有一个幸福快乐的家”,增强家庭观念,产生家庭认同感。

为了落实本课时的教学目标,我将教学重难点设定如下:从外貌、性格、爱好等多个角度进一步了解家人,产生家庭认同感。

我和我的家教学目标:1.初步感知“家”的含义,知道家庭成员的构成及家庭成员间的称呼、关系。

2.通过讲述家庭生活中的亲情故事,感受自己与家人的深厚情感,爱自己的父母长辈。

3.通过讲述亲情故事,培养表达能力和组织语言的能力。

教学重点:感受自己与家人的深厚情感,爱自己的父母长辈。

教学难点:感知“家”的含义,知道家庭成员的构成及家庭成员间的称呼、关系。

教学准备:教师准备---课件黑板贴学生准备---全家福照片教学过程:一、欣赏照片,导入新课师:同学们,听,是什么声音?(播放课件:婴儿的啼哭声)一声婴儿的啼哭,一个新的生命走进了我们的家。

家人欣喜的,等待着它的到来。

师:(播放ppt音乐+照片)看,在家人的精心呵护下,孩子在慢慢的长大,长了第一颗牙齿,迈开腿走的第一步,第一次上幼儿园,第一次和家长一起外出旅游,第一次成为一个一年级的小学生。

孩子的每一点变化,都在家人的关爱下,他们幸福的成长着,同学们,看了这个小视频,你的感受是什么?(生自由说)师:真好,我们每个人都有一个家,今天就让我们以“家”为话题来说说《我和我的家》。

(板贴课题)二、学习探究活动一:我出生了1.师:同学们,在家人的期待中,我们来到可爱的家,那同学们你知道吗?在我们出生时还有很多温馨的故事呢,来让我们一起来听一听。

(播放ppt录音)师:一个十全十美的孩子降临到家中了,那同学们,你课前也进行了采访,在你出生的时候,你的家人是怎样欢迎你来到这个家的?把你有趣的故事跟大家讲一讲。

(生讲)师:我们从一出生就来到一个温暖的家,成为家中的一员,在这个家的户口当中,就有了我们的位置。

(设计意图:要求学生课前先倾听家人讲述自己出生的故事,从家人的讲述中体会自己的到来为家人带来的快乐,体会自己存在的价值感,形成积极的家庭关系体验。

同时在转述的过程中,培养表达能力和组织语言的能力。

)2.师:同学们,这个都见过吧,可别小看了这个户口本,它不仅说明我们是一家人,还体现了我们法律上的身份,课前同学们专门和家人了解了一下自己家的户口本,现在让我们再来看一看吧。

11让我自己来整理教材分析《让我自己来整理》是《道德与法治》(人教版)一年级下册第三单元“我爱我家”中的第3课。

这一单元主要引导儿童进入家庭生活,着重教育学生热爱,尊敬长辈,学会自理,学做家务,培养良好的家庭生活习惯。

本课依据《课程标准》“健康、安全地生活”中第四条“爱护家庭和公共卫生环境卫生”,“负责任、有爱心地生活”中第二条“爱父母长辈,体贴家人,主动分担力所能及的家务劳动”而编写,旨在培养学生具有良好的日常生活习惯和生活能力,培养自己的事情自己做的主人翁意识和责任感。

教材通过四个板块的教学活动以及绘本材料的补充拓展,提高学生的生活自理能力,养成自己能做的事情自己做的习惯。

第一个栏目用两个谜语让学生发现生活中与自己密切相关的物品,建立与它们的亲密关系;第二个栏目用遗失文具的事件,让学生体会乱放东西、不整理给自己和家人带来的烦恼;第三个栏目引导学生思考如何整理物品;第四个栏目展示了学生对整理物品的错误认识,重点交流怎样养成整理物品的好习惯。

学情分析小学低年级阶段是儿童品德、智力和生活能力等形成和发展的重要时期,对于一年级的学生来说,平时离不开各类生活用品以及各种玩具,但物品使用过后,学生不能够物归原位,学习完后书本也摊了一堆。

因此,对于一年级的学生来说,使用物品后进行有序归类和整理的能力需要加强,更需要系统的方法指导。

同时,自主整理与自己生活密切相关的“小伙伴”,学会物归原位和定时整理,也有助于学生美好品德的形成。

教学目标1.乐于整理自己的物品,养成自己的事自己做的良好生活习惯。

2.初步掌握正确整理物品的基本方法,提高自理能力,体会成长的快乐。

3.关爱父母,主动为家人分担家庭责任,知道感恩。

教学重点初步掌握整理物品的方法,提高生活自理能力。

教学难点形成自主整理自己物品的意识,初步养成自己整理物品的好习惯。

课时安排2课时第二课时教学目标1.通过场景模拟,进行整理小游戏,了解整理物品的基本方法,提高生活自理能力,养成爱整理的生活习惯。