胰岛素及其他降血糖药

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

胰岛素及口服降糖药的降血糖实验引言胰岛素和口服降糖药是常用的降血糖药物,用于治疗糖尿病等相关疾病。

本文旨在探讨胰岛素和口服降糖药在降血糖方面的实验研究。

胰岛素的降血糖作用胰岛素是由胰腺中的β细胞分泌的激素,在血糖调节中起重要作用。

它能促进组织对葡萄糖的摄取和利用,并抑制葡萄糖在肝脏的合成和释放。

胰岛素还能促进脂肪组织对脂肪的合成,并促进脂肪酸在肝脏和肌肉中的氧化,从而降低血脂水平。

为了研究胰岛素的降血糖作用,可以进行以下实验手段:1.动物实验:选取实验动物,如小鼠或大鼠,注射胰岛素后监测血糖水平的变化。

可以通过采血分析或埋入连续监测血糖的传感器来记录血糖水平的变化。

控制组使用安慰剂或生理盐水进行对照实验。

2.体外细胞实验:培养胰岛细胞或其他胰岛细胞系,如MIN6细胞,通过加入胰岛素后观察葡萄糖摄取和利用的变化,进而推测胰岛素的降血糖作用机制。

通过以上实验手段,可以验证胰岛素的降血糖作用,并进一步探究其作用机制。

口服降糖药的降血糖作用口服降糖药是指通过口腔给药的方式来降低血糖水平的药物。

口服降糖药可以通过多种途径降低血糖水平,包括促进胰岛素分泌、增强组织对葡萄糖的利用和抑制肝糖原的分解。

以下是几种常见的口服降糖药及其作用机制:1.二甲双胍:二甲双胍是一种常用的口服降糖药,属于双胍类药物。

它通过抑制肝糖原的合成,减少肝脏对葡萄糖的输出。

此外,二甲双胍还能增加组织对葡萄糖的利用,促进胰岛素的敏感性。

2.磺脲类药物:磺脲类药物包括格列本脲、格列喹酮等。

它们通过刺激胰岛β细胞分泌胰岛素来降低血糖水平。

这类药物还可以增强组织对葡萄糖的利用和抑制肝脏对葡萄糖的输出。

3.α-糖苷酶抑制剂:α-糖苷酶抑制剂,如阿卡波糖、伊格列奈等,能够抑制肠道中α-糖苷酶的活性,延缓碳水化合物的消化和吸收,从而减少葡萄糖的释放进而降低血糖水平。

以上口服降糖药物均已通过临床实验验证其降血糖作用,但由于不同药物的作用机制和适应症不同,在应用时仍需谨慎。

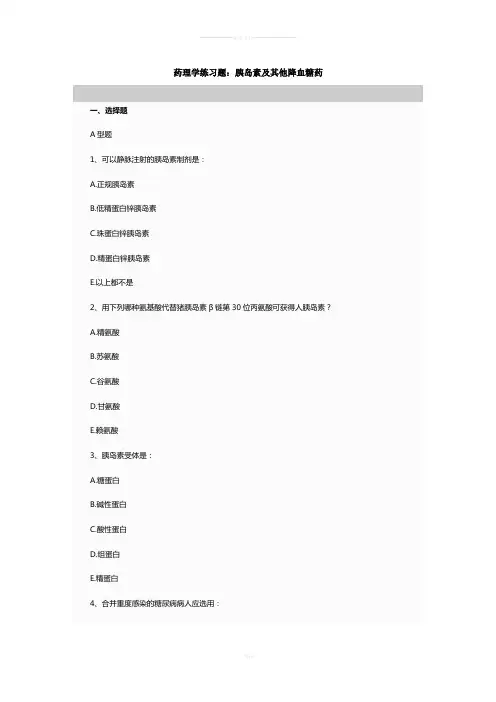

药理学练习题:胰岛素及其他降血糖药一、选择题A型题1、可以静脉注射的胰岛素制剂是:A.正规胰岛素B.低精蛋白锌胰岛素C.珠蛋白锌胰岛素D.精蛋白锌胰岛素E.以上都不是2、用下列哪种氨基酸代替猪胰岛素β链第30位丙氨酸可获得人胰岛素?A.精氨酸B.苏氨酸C.谷氨酸D.甘氨酸E.赖氨酸3、胰岛素受体是:A.糖蛋白B.碱性蛋白C.酸性蛋白D.组蛋白E.精蛋白4、合并重度感染的糖尿病病人应选用:A.氯磺丙脲B.格列本脲C.格列吡嗪D.正规胰岛素E.精蛋白锌胰岛素5、糖尿病病人大手术时宜选用正规胰岛素治疗的理由是:A.改善糖代谢B.改善脂肪代谢C.改善蛋白质代谢D.避免胰岛素耐受性E.防止和纠正代谢紊乱恶化6、糖尿病酮症酸中毒时宜选用:A.精蛋白锌胰岛素B.低精蛋白锌胰岛素C.珠蛋白锌胰岛素D.氯磺丙脲E.大剂量胰岛素7、糖尿病酮症酸中毒病人宜选用大剂量胰岛素的原因是:A.慢性耐受性B.产生抗胰岛素受体抗体C.靶细胞膜上葡萄糖转运系统失常D.胰岛素受体数量减少E.血中大量游离脂肪酸和酮体的存在妨碍了葡萄糖的摄取和利用8、糖尿病病人合并重度感染宜用大剂量胰岛素的理由是:A.血中抗胰岛素物质增多B.血中大量游离脂肪妨碍葡萄糖的摄取利用C.产生抗胰岛素受体抗体D.胰岛素受体数目减少E.靶细胞膜上葡萄糖转运系统失常9、合并肾功能不全的糖尿病病人易发生不良反应的药物是:A.格列吡嗪B.格列本脲C.甲苯磺丁脲D.氯磺丙脲E.格列齐特10、可降低磺酰脲类药物降血糖作用的药物是:A.保秦松B.水杨酸钠C.氯丙嗪D.青霉素E.双香豆素11、可使磺酰脲类游离药物浓度升高的药物是:A.氯丙嗪B.糖皮质激素C.噻嗪类利尿药D.口服避孕药12、双胍类药物治疗糖尿病的机制是:A.增强胰岛素的作用B.促进组织摄取葡萄糖等C.刺激内源性胰岛素的分泌D.阻滞ATP敏感的钾通道E.增加靶细胞膜上胰岛素受体的数目13、老年糖尿病病人不宜用:A.格列齐特B.氯磺丙脲C.甲苯磺丁脲D.甲福明E.苯乙福明二、问答题1、胰岛素治疗糖尿病的主要适应症包括哪些?2、磺酰脲类与双胍类药物是怎样降血糖的?3、比较胰岛素和口服降糖药的降糖作用及其优缺点?参考答案:一、选择题1.A2.B3.A4.D5.E6.E7.E8.A9.D 10.C 11.E 12.B 13.B。

降血糖的药物有哪些在我们的日常生活中,糖尿病已经成为了一种较为常见的慢性疾病。

对于糖尿病患者来说,控制血糖水平至关重要,而药物治疗是控制血糖的重要手段之一。

那么,降血糖的药物都有哪些呢?首先,我们来了解一下磺酰脲类药物。

这类药物常见的有格列本脲、格列齐特、格列美脲等。

它们的作用机制是刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,从而降低血糖。

一般来说,适用于胰岛β细胞尚有一定分泌功能的 2 型糖尿病患者。

不过,使用这类药物时要注意低血糖的风险,尤其是在老年患者或者肝肾功能不全的患者中。

双胍类药物也是常用的降糖药,比如二甲双胍。

二甲双胍可以减少肝脏葡萄糖的输出,增加外周组织对葡萄糖的摄取和利用,还能改善胰岛素抵抗。

它不仅能降低血糖,还有一定的减重作用,尤其适用于肥胖或超重的 2 型糖尿病患者。

而且,二甲双胍单独使用时一般不会引起低血糖,但可能会导致胃肠道不适,如恶心、呕吐、腹泻等。

α糖苷酶抑制剂,像阿卡波糖、伏格列波糖等,也是常见的降糖药。

它们通过抑制碳水化合物在小肠上部的吸收来降低餐后血糖。

这类药物主要适用于以碳水化合物为主要食物成分,或餐后血糖升高为主的糖尿病患者。

服用时需要与第一口主食同时嚼服,如果用法不正确,可能会影响疗效。

噻唑烷二酮类药物,例如罗格列酮、吡格列酮等。

它们能够增加靶组织对胰岛素的敏感性,改善胰岛素抵抗。

不过,这类药物可能会导致体重增加和水肿,并且使用时需要关注患者的心功能情况。

格列奈类药物,包括瑞格列奈、那格列奈等。

其作用机制也是刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,但与磺酰脲类药物不同的是,它们起效更快,作用时间更短,主要用于控制餐后血糖。

除了上述口服降糖药,还有胰岛素类药物。

胰岛素根据作用时间的长短,可以分为超短效胰岛素、短效胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素以及预混胰岛素等。

胰岛素适用于 1 型糖尿病患者、2 型糖尿病患者在某些情况下(如口服降糖药控制不佳、出现糖尿病急性并发症等)也需要使用胰岛素。

使用胰岛素需要注意低血糖的风险,同时要掌握正确的注射方法和保存方法。

2023年胰岛素及其他降糖药考试题及答案(一)单选题1.下列哪种降血糖药禁用于有严重肝病的糖尿病病人()A.阿卡波糖B.正规胰岛素C.氯磺丙胭D.甲苯磺丁胭E.结晶锌胰岛素2.格列本胭降血糖的主要作用机制是()A.拮抗胰高血糖素的作用B.增强肌肉组织糖的无氧酵解C.妨碍葡萄糖的肠道吸收D.刺激胰岛B细胞释放胰岛素E.升高血清糖原水平3.胰岛素缺乏可以引起()A.蛋白质合成增加B.机体不能正常发育C.血糖利用增加D.血糖降低E.蛋白质分解降低4.下列哪一降血糖药可用于治疗尿崩症()A.格列毗嗪B.格列齐特C吸入性胰岛素D.格列本版E.氯磺丙胭5.下列哪种降血糖药较易造成乳酸血症()A甲福明B.优降糖C.氯磺丙版D.甲苯磺丁胭E.胰岛素6.胰岛中的B细胞可以()A.合成、释放胰岛素B.分泌糖原C.分泌可的松D.合成甘油三酯E,产生肾上腺素7.以胰高血糖素样肽一I(GLP-I)为靶点的降血糖药物是()A.依克那肽B.醋酸普兰林肽C.氯磺丙版D,罗格列酮E.阿卡波糖(二)多选题L胰岛素对脂肪代谢的作用是()A.酮体生成减小B.增加脂肪的贮存C.减少脂肪的合成D.减少脂肪的贮存E.加速脂肪氧化2.关于胰岛素制剂常见的不良反应是()A.肝脏损害B.低血糖C.注射局部脂肪萎缩D.过敏反应E,少尿3.氯磺丙胭的作用特点不包括()A.口服,以代谢物经肾排出,长效B.半衰期为12小时C.口服,体内过程与胰岛素相似D口服、长效E口服原形迅速经肾排泄,短效。

4.胰岛素对蛋白质代谢的影响不包括()A.促进氨基酸摄取B.刺激胰岛分泌C.阻止蛋白质降解D.抑制蛋白质合成E.促进氨基酸转化成葡萄糖5.胰岛素所致不良反应包括()A.胰岛素抵抗B.低血糖症C.胃肠反应D.脂肪萎缩E.过敏反应6.胰岛素可用于下列哪些病症()A,胰岛素功能尚可的糖尿病B.胰岛素功能基本丧失的糖尿病C.用于少数精神分裂症D.胰岛素依赖性糖尿病E.作为能量合剂用于心衰的辅助治疗7 .胰岛素具有下列哪些作用( )A.抑制蛋白质的分解B.促进糖原的合成和贮存C.抑制糖原分解和异生D.促进脂肪合成E.增加脂肪酸和葡萄糖的转运8 .非胰岛素类降糖药包括( )A.餐时血糖调节剂B.α.葡萄糖昔酶抑制剂C .胰岛素增敏剂D.磺酰胭类E.双胭类9 .下述需首选胰岛素治疗的糖尿病是( )A.合并高热的各型糖尿病B.合并重度感染的糖尿病C.合并消耗性疾病的各型糖尿病D.合并妊娠的糖尿病E.轻或中度糖尿病 10 .胰岛中的B 细胞不具有哪些作用( )A.合成、释放胰岛素B.分泌可的松C 产生肾上腺素D.分解糖原E.合成甘油三酯(三)填空题1.常用的口服降血糖药种类包括()()()()()( )昏迷、((四)名词解释1.胰岛素抵抗2.抢救糖尿病昏迷患者应区别( )昏迷、 )昏迷2.1型糖尿病(五)简答题1.简述常用口服降血糖药的分类及其作用机制。

药理学练习题:胰岛素及其他降血糖药一、选择题A型题1、可以静脉注射的胰岛素制剂是:A.正规胰岛素B.低精蛋白锌胰岛素C.珠蛋白锌胰岛素D.精蛋白锌胰岛素E.以上都不是2、用下列哪种氨基酸代替猪胰岛素β链第30位丙氨酸可获得人胰岛素?A.精氨酸B.苏氨酸C.谷氨酸D.甘氨酸E.赖氨酸3、胰岛素受体是:A.糖蛋白B.碱性蛋白C.酸性蛋白D.组蛋白E.精蛋白4、合并重度感染的糖尿病病人应选用:A.氯磺丙脲B.格列本脲C.格列吡嗪D.正规胰岛素E.精蛋白锌胰岛素5、糖尿病病人大手术时宜选用正规胰岛素治疗的理由是:A.改善糖代谢B.改善脂肪代谢C.改善蛋白质代谢D.避免胰岛素耐受性E.防止和纠正代谢紊乱恶化6、糖尿病酮症酸中毒时宜选用:A.精蛋白锌胰岛素B.低精蛋白锌胰岛素C.珠蛋白锌胰岛素D.氯磺丙脲E.大剂量胰岛素7、糖尿病酮症酸中毒病人宜选用大剂量胰岛素的原因是:A.慢性耐受性B.产生抗胰岛素受体抗体C.靶细胞膜上葡萄糖转运系统失常D.胰岛素受体数量减少E.血中大量游离脂肪酸和酮体的存在妨碍了葡萄糖的摄取和利用8、糖尿病病人合并重度感染宜用大剂量胰岛素的理由是:A.血中抗胰岛素物质增多B.血中大量游离脂肪妨碍葡萄糖的摄取利用C.产生抗胰岛素受体抗体D.胰岛素受体数目减少E.靶细胞膜上葡萄糖转运系统失常9、合并肾功能不全的糖尿病病人易发生不良反应的药物是:A.格列吡嗪B.格列本脲C.甲苯磺丁脲D.氯磺丙脲E.格列齐特10、可降低磺酰脲类药物降血糖作用的药物是:A.保秦松B.水杨酸钠C.氯丙嗪D.青霉素E.双香豆素11、可使磺酰脲类游离药物浓度升高的药物是:A.氯丙嗪B.糖皮质激素C.噻嗪类利尿药D.口服避孕药12、双胍类药物治疗糖尿病的机制是:A.增强胰岛素的作用B.促进组织摄取葡萄糖等C.刺激内源性胰岛素的分泌D.阻滞ATP敏感的钾通道E.增加靶细胞膜上胰岛素受体的数目13、老年糖尿病病人不宜用:A.格列齐特B.氯磺丙脲C.甲苯磺丁脲D.甲福明E.苯乙福明二、问答题1、胰岛素治疗糖尿病的主要适应症包括哪些?2、磺酰脲类与双胍类药物是怎样降血糖的?3、比较胰岛素和口服降糖药的降糖作用及其优缺点?参考答案:一、选择题1.A2.B3.A4.D5.E6.E7.E8.A9.D 10.C 11.E 12.B 13.B。

52.简述胰岛素的药理作用和临床应用。

[药理作用]

1.糖代谢

加速葡萄糖的利用和转变

促进糖原的合成和贮存(糖的去路)葡萄糖生成↓(糖的来源↓)血糖↓抑制糖原分解和异生

2.脂代谢:合成↑、分解↓→血中游离脂肪酸↓丙酮酸↓

3.蛋白质代谢:氨基酸进入细胞↑蛋白质合成↑

4.K+转运:细胞内K+浓度↑

5.加快心率,加强心肌收缩力和减少肾血流

[临床应用](胰岛素注射剂、胰岛素吸入剂)

1.糖尿病:

(1)重型(Ⅰ型),特别是幼年型;

(2)经饮食控制或口服降糖药无效的Ⅱ型

(3)伴有合并症(感染、手术、妊娠)或并发症(酮症酸中毒)者。

2.纠正细胞内缺钾:

与葡萄糖、氯化钾合用组成GIK合剂,防治心肌梗死等心脏病发作时的心律失常。

53.胰岛素的不良反应有哪些?

1.低血糖反应:饮糖水或iv.葡萄糖

2.过敏反应:荨麻疹、血管神经性水肿过敏性休克

3.耐受性:产生抗胰岛抗体,可更换不同(胰岛素抵抗) 来源制剂。

4.脂肪萎缩

54.口服降血糖药物有哪几大类?能列举出磺酰脲类、双胍类及胰岛素增敏剂的部分药物吗?

目前常用药物种类:

1)磺酰脲类甲苯磺丁脲(甲糖宁、D860)、氯磺丙脲(P-607)、格列本脲(优降糖)、格列吡嗪(美吡达)、格列齐特(达美康)

2)双胍类二甲双胍(甲福明metformin)、苯乙双胍(苯乙福明phenformine)

3)胰岛素增敏剂罗格列酮、吡格列酮、曲格列酮

4)α-葡萄糖苷酶抑制剂

5)餐时血糖调节剂(瑞格列奈)

25胰岛素主要用于何种糖尿病?如何根据病情选择剂型?

糖尿病对胰岛素缺乏的各型糖尿病均有效。

①1型糖尿病;

②2型糖尿病经饮食和口服降血糖药治疗未获

良好控制;

③糖尿病酮症酸中毒、高渗性高血糖昏迷和乳

酸性酸中毒伴高血糖时;

④合并重症感染、消耗性疾病、高热、妊娠、

创伤及手术的各型糖尿病;

⑤全胰腺切除引起的继发性糖尿病。

根据病情选择剂型: ①急需insulin者如糖尿病酮症酸中毒、糖尿病昏迷患者、糖尿病伴严重感染或大手术前后等需用短效insulin;②糼年糖尿病患者可先选用短效insulin,剂量试定后可改用中效insulin③稳定型糖尿病患者可先选用短效insulin,剂量试定后可改用中效或长效insulin;亦可直接选用中效或长效insulin

26胰岛素过量所致的低血糖有何症状?如何预防?

出现饥饿感、出汗、心跳加快、焦虑、震颤等症状,严重者可出现低血糖休克,如不及时抢救可引起死亡。

预防:教会患者熟知其前兆或轻微症状,随身携带糖类食品,以随时准备进食。

治疗:轻者可口服糖水重者应立即静脉注射50%葡萄糖注射液20~ 40 mL,需特别注意老年患者“无警觉性低血糖昏迷”

27格列本脲的作用机制及临床应用?

1.降血糖作用对正常人及胰岛功能尚存的糖尿病患者均有降血糖作用。

作用机制

促进insulin释放

增强insulin作用

抑制胰高血糖素分泌

2.抗利尿作用

氯磺丙脲、格列本脲可促进抗利尿激素分泌并

增强其作用。

3.影响凝血功能

格列齐特和格列波脲可抑制血小板黏附、刺激

纤溶酶原合成、恢复纤溶酶活性,降低微血管

对血管活性胺类的敏感性。

临床应用:

1.糖尿病

用于胰岛功能尚存的非胰岛素依赖型糖尿病且单用饮食控制无效者。

2.尿崩症

氯磺丙脲治疗尿崩症。

30试述Insulin的药理作用和临床应用。

胰岛素-药理作用

1.代谢作用

●糖代谢

●脂肪代谢:增加脂肪酸的转运,促进脂肪合成并抑制其分解,减少游离脂肪酸和酮

体的生成。

●蛋白质代谢:促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解。

钾离子转运:促进K+内流,增高细胞内K+浓度。

2.促生长作用

各组织中均有IGF-1受体,insulin可与IGF-1受体结合,发挥促生长作用。

Insulin 的促生长作用与促进蛋白质脂肪及核酸等合成有关。

胰岛素-临床应用

1.糖尿病对胰岛素缺乏的各型糖尿病均有效。

①1型糖尿病;

②2型糖尿病经饮食和口服降血糖药治疗未获

良好控制;

③糖尿病酮症酸中毒、高渗性高血糖昏迷和乳

酸性酸中毒伴高血糖时;

④合并重症感染、消耗性疾病、高热、妊娠、

创伤及手术的各型糖尿病;

⑤全胰腺切除引起的继发性糖尿病。

2.细胞内缺钾

与葡萄糖、氯化钾联合组成GIK,纠正细胞内缺钾,防治心肌梗死时的心律失常。

7.胰岛素有哪些临床用途和不良反应?

【临床应用】

1.糖尿病

①I型糖尿病:终身用药

②Ⅱ型糖尿病经饮食控制或用口服降血糖药未能控制者及重度Ⅱ型。

③发生各种严重并发症的糖尿病,如酮症酸中毒、高渗性高血糖昏迷等。

④合并重度感染、消耗性疾病、高热、妊娠、创伤以及手术的各型糖尿病。

⑤全胰腺切除引起的继发性糖尿病。

2.细胞内缺钾极化液(GIK)-葡萄糖+胰岛素+氯化钾

促进钾内流,纠正细胞内缺钾,提供能量,防治心肌梗死时的心律失常。

3.其他能量合剂-胰岛素+ATP+辅酶A

用于急慢性肝炎、肝硬化、肾炎、心衰等消耗性疾病患者的辅助治疗,以增加食欲、恢复体力。

【不良反应】

1.低血糖反应:饥饿感、出汗、心跳加快、焦虑、震颤等症状,严重者出现昏迷、休克,甚至死亡。

2. 过敏反应:轻者出现注射部位瘙痒、肿胀、红斑,少数出现荨麻疹、血管神经性水肿,偶见过敏性休克。

3.胰岛素抵抗:正常或高于正常浓度的胰岛素只发挥低于正常的生物效应。

4.脂肪萎缩,应用高纯度胰岛素制剂后已较少见。

5.反应性高血糖:

用量略超,引起调节机制的代偿反应,形成高血糖;出现糖尿至酮尿。