国学孝道

- 格式:ppt

- 大小:296.00 KB

- 文档页数:21

运城实强汽车科技学校讲座国学文化之二十四孝(一)一、国学1、中华传统文化中华传统文化应包括:古文、古诗、词语、乐曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、对联、灯谜、射覆、酒令、歇后语等;传统节日(均按农历)有:正月初一春节(农历新年)、正月十五元宵节、四月五日清明节、清明前后的寒食节、五月五日端午节、七月七日七夕节、八月十五中秋节、腊月三十除夕以及各种民俗活动等;包括传统历法在内的中国古代自然科学以及生活在中国的各地区、各少数民族的传统文化也是中华传统文化的组成部分。

(非物质文化遗产,运城:截至2017年,山西省入选国家级非遗名录的有116个项目,运城市25项:民间文学·万荣董永传说、万荣笑话、传统音乐·新绛绛州鼓乐、运城眉户、传统美术·闻喜花馍等)2、什么是国学?A、大家是不是认为,国学就是等同于以孔子为代表的儒家学说,如四书五经?(三教九流?诸子百家?)(《大学》《中庸》《论语》《孟子》合称为四书,为儒家传道、授业的基本教材。

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》,合称"五经"。

五经是儒家作为研究基础的古代五本经典书籍的合称,相传它们都经过儒家创始人之一的孔子的编辑或修改。

)B、国学是一个非常大的概念,顾名思义就是“中国之学”,一切中国本土的学术文化都算国学,甚至佛教里的禅宗,它是本土化了的佛学,也算国学。

这么说吧,你就把“国学”理解成“中国传统文化”吧。

诸子百家,唐诗宋词,传统戏曲,中医巫术,风水堪舆,都是国学。

C、一般来说,国学是指以儒学为主体的中华传统文化与学术。

国学既然是中国传统文化与学术,那么无疑也包括了医学、戏剧、书画、星相、数术等等,这些当然是属于国学范畴,但也可以说是国学的外延了。

3、儒家学说思想核心儒家思想十分丰富。

就个体讲,有仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌等思想。

仁:仁爱。

孔子思想体系的理论核心。

爱人为仁的实质和基本内容,而此种爱人又是推己及人,由亲亲而扩大到泛众。

国学中的亲子智慧

国学,作为中华文化的精髓,蕴含了丰富的亲子智慧。

这些智慧不仅体现了古人的教育理念和亲子关系,也为现代家庭提供了宝贵的启示。

首先,国学强调“孝”的重要性。

孝道是中华文化的核心价值之一,它要求子女尊敬、顺从父母,关心他们的身心健康。

通过践行孝道,子女能够培养感恩之心,学会珍惜父母的付出。

同时,孝道也是亲子沟通的桥梁,有助于建立和谐、亲密的家庭关系。

其次,国学注重家庭教育的言传身教。

古人认为,父母是孩子的第一任老师,他们的言行举止会潜移默化地影响孩子。

因此,父母应该以身作则,树立良好的榜样。

通过日常生活中的点滴细节,父母可以教会孩子如何做人、如何处事,培养他们的品德和习惯。

此外,国学还提倡“和合”的家庭氛围。

和合文化强调家庭成员之间的互相理解、包容和协作。

在这种氛围中,父母能够倾听孩子的心声,关注他们的需求,给予关爱和支持。

同时,孩子也能够学会尊重和理解父母,形成积极向上的家庭氛围。

最后,国学中的亲子智慧还体现在“因材施教”的教育理念上。

每个孩子都有独特的个性和潜能,父母应该根据孩子的特点进行有针对性的教育。

通过因材施教,父母能够激发孩子的兴趣和潜能,帮助他们成长为有用之才。

综上所述,国学中的亲子智慧为现代家庭提供了宝贵的教育资源和启示。

通过践行孝道、注重言传身教、营造和合氛围以及因材施教,父母可以更好地培养孩子的品德和才能,建立和谐亲密的亲子关系。

国学经典孝道读后感俗话说:百善孝为先。

可是看看社会的一些现象,想想现在人们的一些作为:父母含辛茹苦地把他抚养成人,可是当他成家立业之后,却将父母断然抛弃,让他们孤苦怜仃的艰苦度日;父母费尽心血地将他们培养成才,可是,当他们功成名就之后,却认为父母地位卑微耻于与其为伍,而毫不留情的不认双亲;为了照顾自己的家室妻儿对老父老母不闻不问这些都是发生在我们身边的,是我们经常能够看到,听到,或者我们本身就在做的真实情形,真的令人寒心。

也许,每一位赤诚忠厚的孩子,都曾在心底许下孝的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就,衣锦还乡的一天,可以从容尽孝。

可惜你们忘了,忘了真主的定然,忘了索命天仙的召唤,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身有不堪一击的脆弱。

父母走了,带走对我们的挂念和他们的口唤,留给我们的是永久长远的懊悔,和难以了结的孝愿。

有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得;当我们懂得的时候,已不再年轻;世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补。

孝是稍纵即逝的眷恋,孝是岁月间隙的承接,孝是一失足成千古恨的追悔,孝是生命与生命交接处的链条。

一旦断裂,永无连接。

你的主曾下令说:你们应当只崇拜他,应当孝敬父母。

如果他们中的一人或者两人在你的堂上达到老迈。

那末,你不要对他俩说:呸不要喝斥他俩,你应当对他俩说有礼貌的话,你应当毕恭毕敬地服待他俩,你应当说:我的主啊,求你怜悯他俩,就象我年幼时他俩养育我那样,你们的主是最知道你们的心情的,如果你们是善良的,那末,他对于常常悔过者是至赦的。

听,这是真主安的声音。

赶快为你们的父母尽一份孝心,也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦;也许是礼拜后的一个好都尔,也许是近在咫尺的一个口信,也许是一桌山珍海味,也许是一道家常小菜;也许是听他摆以前的事,做个耐心的听众;也许是任他们唠叨,撒气;也许是一件新衣;也许是一双鞋垫在孝的天平上,它们等价。

报答父母的恩情即便背着父母徒步朝觐往返七次,亦不能尽,所以,穆圣说:天堂在母亲的脚下。

国学经典关于孝顺的句子125句国学孝顺句子。

通过细心整理,的编辑特为大家预备了与国学经典关于孝顺的句子相关的资料,下面的几个句子或许能够关心你解决问题。

古人曾说:人终有一死,可能比泰山还重要,也可能轻得如鸿毛。

这句话出自《史记·报任少卿书》。

那么,你是否了解国学经典呢?国学经典是中华民族五千年绚烂文化的精华,我们可以从中学到很多为人处世的才智。

国学经典关于孝顺的句子(1--21条)1、巽为风而弱,孝为德而美。

莫负亲人深情恩,发扬美德怀感慨。

2、孝顺父母,是中华民族优秀传统的核心价值观。

3、实践孝道,传家之美。

4、柴门闻犬吠,风雨夜归人。

欲说孝心难,何处童年故?5、孝顺父母要求我们不断学习,不断进步,不断为家庭、社会和国家做出贡献。

6、孝道是一种美德,传承需要努力。

7、在中华文化中,孝道被视为美德的代表,是道德修养的基础。

8、孝道是天下至亲,不行少之道。

9、孝顺是一种传统美德,是中华民族优秀文化的重要组成部分。

10、家有女初长成,父母可怜兮生女。

保育祗女愿长乐,比邻女孩皆嫁妆。

11、孝道对于个人来说,不仅是一种道德要求,更是一种人格修养和思想信仰。

12、心存感恩生前路,时刻感恩不忘恩。

不忘记旧存爱心,严守家风发新颜。

13、家高于天,孝高于天。

14、范仲淹在《岳阳楼记》中说:“父母恩当虑,伴侣害当防。

”提倡了孝顺父母和慎交伴侣的重要性。

15、恩爱满满,孝心常在。

16、孝顺在中华民族文化中占据着极其重要的地位,体现着中华民族与生俱来的人文情怀和精神气质。

17、孝顺父母的核心在于以感恩的心态对待父母,专心体会他们的付出和关爱,回报他们的哺育之恩。

18、老有所依亦须孝,父母躯体须关照。

诚心守护亲人身,用孝之心展辉煌。

19、孝顺父母是中华民族的基本道德义务,是家庭和谐、社会和谐的基础。

20、孝顺之道要植根于心,贯穿于体,方能真正铸就卓越品行和人格魅力。

21、感恩父母,孝顺家长。

国学经典关于孝顺的句子(22--42条)22、在孝道的实践中,需要新时代的义务和责任感,要追求和谐、进展和进步。

国学经典的孝道文化中华民族自古就是一个尊老爱幼的民族,而孝敬老人更是我们世代相传的传统美德,自古就流传着“百善孝为先”的经典语录。

然而生活在现代社会的我们很多人,却把真正的孝曲解化了,狭隘化了。

孝是中华民族传统美德的核心。

国学中关于孝道的著作颇丰,论述也极为精辟。

一部《论语》就有十九处明确提到了孝,《孟子》、《荀子》、《庄子》、《春秋》、《左传》也都有很多关于孝道的阐述。

儒家的《孝经》,佛家的《父母恩重难报经》,道家的《文昌帝君元旦劝孝文》、《吕祖劝孝文》等专著,更是触及灵魂,影响深远。

现在,书店里有很多关于国学的启蒙读物,比如《三字经》、《弟子规》、《增广贤文》、《二十四孝图解》、《千字文》等也都讲有孝道。

此外,还有很多流传于民间的格言箴语,影响既深且广。

比如:万恶**为首,百善孝为先;子贤家业兴,子孝父心宽;当家才知盐米贵,养子方知父母恩;鸦有反哺之孝,羊有跪乳之恩;儿子远道思亲泪,不及高堂念子心;孝顺还生孝顺子,忤逆还生忤逆男;不信但看檐上水,点点滴滴照道来;养亲切莫推躲,犹如只生一我;家有高堂,定比人强;家有一老,黄金活宝;慈母手中线,游子身上衣;千经万典,孝义为先等等。

国学特别重视对弟子的'孝道教育,主张从娃娃抓起。

《孝经》第一章开宗明义明确指出:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

”意思是说,孝是道德的根本和教育的源头。

国学经典《孝经》并不长,仅有1799字,分作十八章,列为儒学十三部基本典籍之一。

历史上有魏文帝、晋文帝、晋孝帝、梁武帝、梁简文帝、唐玄宗以及清朝的顺治、康熙、雍正皇帝等,他们也都纷纷为《孝经》作注解。

历史上,为什么有如此之多的皇帝重视《孝经》呢?就是因为倡导孝道,能使人心地淳厚,安居乐业,有利于人际关系的和谐,更有利于国家的长治久安。

从某种意义上来讲,中国文化就是孝的文化。

《论语》中有一句名言:“君子务本,本立而道生,孝弟也者,其为人之本也。

”这句话说的就是:孝顺是做人的根本,人之善行莫大于孝。

第1篇自古以来,中国就有“国学”这一概念,它包含了儒家、道家、佛家等众多思想流派,是中国传统文化的重要组成部分。

近年来,随着人们对于传统文化的关注,国学越来越受到重视。

在深入学习和研究国学的过程中,我深刻体会到了国学的博大精深和独特魅力,以下是我的一些感悟心得。

一、国学精髓:修身齐家治国平天下国学思想的核心是“修身齐家治国平天下”。

这一理念强调了个人修养、家庭和谐、国家治理和社会安宁的重要性。

在学习国学过程中,我明白了以下几点:1. 修身:个人修养是国学思想的基础。

儒家强调“修身齐家治国平天下”,认为个人品德高尚是治国平天下的前提。

在日常生活中,我们要注重培养自己的道德品质,如诚实守信、仁爱宽厚、谦逊礼让等。

2. 齐家:家庭是社会的基本单位,家庭和谐是社会稳定的基础。

道家认为,家庭和谐需要遵循自然规律,追求阴阳平衡。

在家庭生活中,我们要注重夫妻关系、亲子关系、婆媳关系等,力求实现家庭和睦。

3. 治国:国家治理是国家繁荣昌盛的关键。

儒家认为,治国需要贤能的君主和忠诚的臣子。

在现代社会,我们要关注国家政策、法律法规,积极参与社会事务,为国家的繁荣发展贡献自己的力量。

4. 平天下:社会和谐是国家长治久安的保障。

佛家认为,世间万物皆有因果,善恶有报。

我们要秉持慈悲为怀,关爱他人,推动社会和谐发展。

二、国学智慧:阴阳五行、天人合一国学智慧博大精深,其中阴阳五行、天人合一是两大重要思想。

1. 阴阳五行:阴阳五行是中国古代哲学的重要概念,认为宇宙间的一切事物都由阴阳两种对立的元素构成,五行(金、木、水、火、土)则代表了五种不同的属性。

在学习阴阳五行时,我明白了以下几点:(1)平衡和谐:阴阳五行强调事物之间的平衡和谐,认为事物的发展变化是阴阳五行的相互作用所致。

(2)变化规律:阴阳五行揭示了事物发展的规律,为我们认识世界、改造世界提供了指导。

(3)实用价值:阴阳五行在农业、医学、风水等领域有着广泛的应用,为人类的生产生活提供了有益的启示。

中国的孝道传统引言孝道是中国传统文化中的核心价值观之一,被誉为“中华民族的精神支柱”。

作为世界上最古老的文明之一,中国的孝道观念自古即存在,并深深融入人们的生活中。

本文将从历史、文化和现代社会三个方面,探讨中国的孝道传统。

历史上的孝道传统在古代中国,孝道被视为家庭伦理的核心,对于子女来说是至关重要的责任和义务。

《孝经》是中国古代重要的经典之一,它强调了子女对父母的尊敬、侍奉和孝顺。

除了《孝经》,其他经典如《诗经》和《论语》也都强调了孝道的重要性。

孝道的核心概念是孝顺父母,尊敬祖先。

在古代,儿女们要牢记父母的恩德,无论是生活中的关心照顾还是精神上的慰藉,尽最大努力支持和孝顺父母。

孝顺父母在中国传统文化中被视为至高无上的美德,是一个人品格的标志。

孝道与中国文化的关系孝道不仅在个人和家庭层面上起着重要作用,还对中国整个文化体系产生了深远影响。

孝道与其他伦理观念如礼仪、道德、道德经济等相互关联,形成了中国传统文化的独特价值观。

孝道观念还对中国的社会结构和价值观念产生了重要影响。

中国古代社会的等级制度强调了家族的地位,作为家族的核心,孝道的实践是传宗接代和家族延续的基础。

同时,孝道的传统也延续到了政治和社会治理层面,形成了以君主和臣子、父亲和子女之间的关系为基础的社会秩序。

现代社会中的孝道传统随着现代社会的发展,中国的孝道传统在一些方面发生了变化,但其核心价值依然深入人心。

尽管现代生活节奏快、人们追求个人价值,但大多数中国人仍然对孝道传统抱有敬畏之心。

现代社会中的孝道传统体现在以下几个方面。

首先,家庭观念仍然非常重要,尊敬和孝敬父母是婚姻和家庭的基石。

其次,中国人普遍注重家族的传承和延续,尤其是长子或长女的角色承担着传统家庭价值观的继承责任。

同时,社会对孝道传统的重视也从法律层面得到了体现。

中国法律规定子女有义务赡养父母,并有相应的法律程序来保护被虐待或遗弃的老年人。

这些法律措施旨在强化孝道观念,提醒人们对年长者的关怀和尊重。

国学孝道心得作文自古以来,孝顺就是最重要也是最根本的,每个人表达的方式也有所不同,有的送一辆子或是一栋房子,其实这些东西远不如从内心发出最真心的关心。

下面是的关于国学孝道心得作文的内容,欢迎阅读借鉴。

“人生就是这样,你就是你想要成的那个人,你就是你决定成为的那个人。

”陈兆杰教授用这么精辟的一句话概括了人生,那我要成为什么样的人呢?陈兆杰教授是一个将传统文化融入于现代生活,用古代人的智慧结晶造福于中国社会的大师,他的热情感染了我们,他的理论影响了我们,他的思想教育了我们,通古晓今,融会贯穿。

在“修养篇”讲到“人的胸怀,人的境界,人的德行是修出来的”。

生活本身就是财富,生活就是我们修养培养的大熔炉,我们要用心去体验我们的生活。

让自己成为一个有修养,有素质的人。

一个人的修养好坏可以从很多方面表达出来,包括我们的言谈举止,待人接物,个人形象等等。

有时一个人的修养不只代表我们个人,还表达了我们的家庭环境,工作环境,文化素养等。

在“心态篇”讲到一个人的心态能够决定一个人的行动。

心有多大,舞台才有多大,思想有多远,我们才能走多远。

就现在社会开展环境总有人又会抱怨自己怀才不遇,没有好的时机,陈兆杰教授给我们形象的解释为“怀才和怀孕是一样的,只要有,早晚会被看出来,怀才不遇,只能说你怀的还不够大。

”当一个人心态好的时候,他的思想是正面的,他的行为是正面的,他的行动更是正面的。

在“孝道篇”讲“人世间最不能等的就是孝敬父母”。

孝是中华民族的传统美德,然而在这个独生子女日益增多的现代社会,孩子成了家庭的中心,家长把他们当成了“小公主”、“小皇帝”,在他们的意识形态中,孝的概念很模糊。

什么是孝?以为孝只是让父母吃好、喝好、穿好,就是尽孝,原来孝没有我们想的那么简单。

“身体发肤,受之父母”,孝的根本点便是保护好自己的身体,不受伤害。

孝的过程也就是自己的事业开展的过程,在单位我们要好好工作,不给父母丢脸。

孝的终点,就是做出一番业绩,光宗耀祖。

国学道德中的孝道思想中国的传统文化历经千年,以其充满智慧和普世价值的思想和理念,深深地影响着每个人的生活和行为。

其中的孝道思想是中国传统道德中的重要组成部分,它蕴含了丰富的深意和内涵,是中华民族优秀文化的象征。

在本文中,我们将深入探究国学道德中的孝道思想及其对当代社会的启示。

一、“孝”字的含义中国传统文化中,孝是一个与家庭和社会秩序密切相关的概念。

《庄子》中记载:“君子之孝也,爱其亲也。

”从字面意义上看,“孝”字包含了很多意思。

孝所代表的是追求道德、尊重父母和社会秩序的观念,同时也包含了对父母的感激与爱护、对社会的责任与关怀。

二、孝道在国学道德中的地位作为中华民族优秀文化的重要组成部分,孝道已经被认为是传统道德之一,存在于国学经典中。

其中,《四书五经》等著作均有论述。

孟子是中国传统文化中孝道思想的代表人物之一,他强调:“亲者天下,父母是天。

”一时之间,这句话传遍了中华大地。

另外,在《大学》中,就有“一日兼听则明,一日兼视则聪”的说法。

这说明做一个孝顺的好孩子,不仅要需要听从父母的教育,更需要做到耳聪目明,学会从周围的观察和经验中汲取智慧。

三、孝道的困惑孝道在中国传统文化中有着深远的影响,但随着社会的变迁,孝道思想也不可避免地面临着转变与困惑。

在现代社会中,父母已经不再是家庭的唯一支撑,家庭成员间的关系随着社会变迁而趋于松散。

同时,孝道在现实生活中也受到其他观念的挑战,如个人主义、浮躁、功利、消费等。

由此,人们对于如何践行孝道也发生了变化。

四、孝道的现代意义在当代社会中,孝道思想仍然有着深刻的现代意义。

具体来说,它主要表现在以下几个方面:1.孝道是人格教育的重要内容孝道对于个人的人格形成和发展有着重要意义。

通过家庭教育和社会教育的传承,孝道教育能够帮助每个人建立起正确的人生观和价值观,并为自己的行为和人生目标注入正确的动力。

2.孝道是传承中华文化的重要方式孝道是中国传统文化中的重要组成部分。

通过传承孝道思想,可以让更多的人了解中国传统文化的内涵和智慧,提升自己的文化素养和民族自豪感。

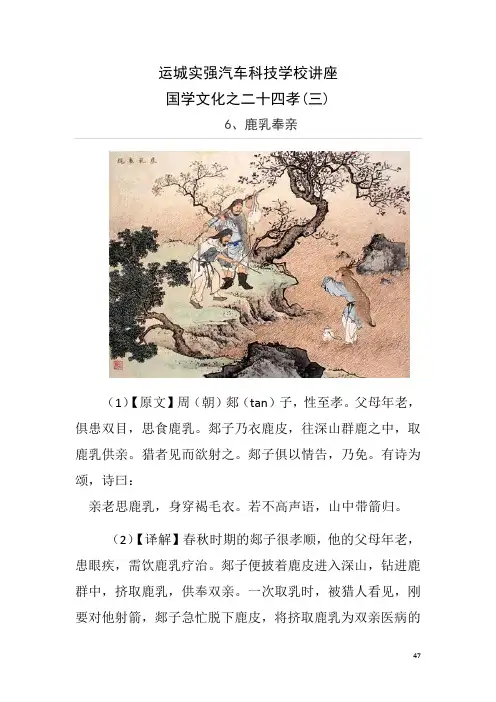

运城实强汽车科技学校讲座国学文化之二十四孝(三)6、鹿乳奉亲(1)【原文】周(朝)郯(tan)子,性至孝。

父母年老,俱患双目,思食鹿乳。

郯子乃衣鹿皮,往深山群鹿之中,取鹿乳供亲。

猎者见而欲射之。

郯子俱以情告,乃免。

有诗为颂,诗曰:亲老思鹿乳,身穿褐毛衣。

若不高声语,山中带箭归。

(2)【译解】春秋时期的郯子很孝顺,他的父母年老,患眼疾,需饮鹿乳疗治。

郯子便披着鹿皮进入深山,钻进鹿群中,挤取鹿乳,供奉双亲。

一次取乳时,被猎人看见,刚要对他射箭,郯子急忙脱下鹿皮,将挤取鹿乳为双亲医病的实情告诉猎人。

猎人敬佩他孝顺,以鹿乳相赠,并护送他出山。

(3)简介:郯子郯子(生卒年月不详),己姓,子爵,(《礼记·王制》:"王者之制禄爵,公侯伯子男,凡五等")春秋时期郯国国君。

郯子治郯讲道德、施仁义、恩威有加,百姓心悦诚服,使郯地文化发达,民风淳厚,一些典章制度都继续保持下来,对后世的影响十分深远。

鲁昭公十七年(公元前525年)郯子第二次朝鲁时,昭公盛宴款待。

席间,鲁大夫叔孙昭子问起远古帝王少昊氏以鸟名官之事。

郯子数典述祖侃侃而谈。

满座人无不佩服郯子的学识渊博,孔子当时年二十七岁,在鲁国做个小官,他听说了郯子这番话之后,就前去拜见郯子求教。

孔子“问官”之后,不久就告诉别人说:“我听说‘天子那里推动了古代官制,但有关古代官制的学问都保存在四方的蛮夷小国’这话很对”。

“问官”这个与郯国有关的历史典故,二千五百多年来一直为人们所珍视,至今仍是研究古代官制形成和远古民族演变的重要资料。

(4)古迹:郯子庙于郯城县郯庙村。

庙基占地十亩,庙分两部分:北为庙宇,青砖结构,朴素无华;南庙门前有戏台。

大殿有“三圣”(郯子、孔子、老子)、“四贤”(颜回、曾参、子思、孟轲)泥像。

大殿前精雕石柱上的楹联是:“居郯子故墉纵千载犹沾帝德,近圣人倾盖虽万年如座春风”。

全村无人姓郯,但都知道郯子的事迹,孝敬老人的遗风犹存。

中国古代孝道故事

第一则是《孟母三迁》。

孟子的母亲为了让孟子接受更好的教育,孟母三次迁居,以求更好的学习环境。

这个故事告诉我们,孩

子的成长需要家长的呵护和教导,而孟母的孝心也成为后人传颂的

典范。

第二则是《顺风耳》。

相传战国时期,有一位名叫顺风耳的孝子,他为了不让母亲受冻,每天都在家中偷偷地吹气给母亲取暖。

这个故事让人感动,也让人深刻体会到孝顺的真谛。

第三则是《孝顺三字经》。

相传南宋时期,有一位孝顺的少年,他每天都背着一本三字经去给父亲读,直到父亲去世。

这个故事告

诉我们,孝顺并不仅限于行动,更重要的是内心的孝心。

第四则是《孝感动天》。

相传春秋时期,有一位名叫孟子的孝子,他将自己的头发割下来,用来填坟墓,以此表达对已故母亲的

思念和孝心。

这个故事让人感叹孟子的孝心之深。

这些中国古代孝道故事,无论是孟母三迁、顺风耳、孝顺三字

经还是孝感动天,都以其感人至深的情节和深刻的内涵,展现了中

国古代人们对孝道的推崇和尊重。

这些故事不仅是文化传承的重要组成部分,更是后人学习的楷模和榜样。

在当今社会,我们也应该传承和弘扬孝道文化,让孝道之风在现代社会中继续传承下去。

愿我们都能以这些古代孝道故事为榜样,传承中华民族的传统美德,做一个孝顺的人。

孝道篇小孝治家,中孝治企,大孝治国中智信达培训课程:国家主席胡锦涛在十七大一再强调,要与时俱进,二十一世纪,是信息的世纪,掌握了信息就把握了时代的脉搏,而掌握信息的一个非常重要的手段就是沟通,鬼谷子称为:捭阖为先乃纵横天下故大可救国、中可救企、小可救人。

经济基础决定上层建筑,当前更是商业繁荣、企业林立,然而有些人因不能有效地把握市场而错失良机。

有些人因团队不和而功亏一篑。

有些人因心蒙灰尘失去知音,究其因,皆乏沟通之过。

由此看来,沟通,尤其是,高品质的沟通,极其重要,古人云:口乃心之门户。

翟洪椉站在天人合一的绝高境地,旁征博引、纵横古今,动之以情,晓之以理,融合了东西智慧的精华。

系统的讲解如何做到高品质的沟通,如何建立稳健团结的团队,如何使你的前途基业常青?同时,还能让你站在圣人的肩膀上体验,修身齐家治国平天下。

让你做到不出户而足以知天下。

翟教授讲解深入浅出,在妙趣横生中,感悟,天道地道人道商道和王道。

TAT学术体系。

思考力行动力表达力课程。

管理科学、决策科学、人才培养、市场营销、企业团队。

孝顺的“孝”字加上一个文化的“文”字,这个字就念教育的“教”。

不孝不教!首孝悌,次见闻——《三字经》入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。

——孔子君子务本本立而道生孝悌也者其为仁之本欤孝悌之道仁之本欤父亲的信:当我们老的时候,我们都老了,不再是原来的我们,请你们做儿女的理解我们,对我们要有一点耐心,不要嫌我们终日唠唠叨叨,前言不搭后语,其实还不都是为你们好,常言道不听老人言吃亏在眼前。

当我们吃饭漏嘴的时候,把饭菜留在衣服上时,千万不要责怪我们,请你想一想,当初是如何我们把着手,给你们喂饭。

当我们大小便失禁的时候,弄脏了衣服,不要埋怨我们迟钝,请你们想一想你们小的时候,我们是如何为你们檫屎檫尿的,当我们说话忘了主题,请给我们一点回想的时间,让我们想一想再说,其实谈什么不能够不重要,只要有你们在旁边,听我们说下去,我们就心满意足了!孝敬并不一定是物质和金钱不可,在力所能及的范围内,时常牵挂着我们就行了,饭后给我们老两口端杯热茶,阳光灿烂的日子,陪我们出去散散心和邻居聊聊天,等你们结了婚、生了孩子,带回家常让我们看看就开心。

有关孝道的国学经典“爸爸是船,妈妈是帆,载着小小的我驶向金色的彼岸……”我非常喜欢这首童谣,因为父母给了我无尽的爱。

以下是店铺分享的有关孝道的国学经典,欢迎阅读。

有关孝道的国学经典《二十四孝》全名《全相二十四孝诗选集》,是元代郭居敬编录,一说是其弟郭守正,第三种说法是郭居业撰。

由历代二十四个孝子从不同角度、不同环境、不同遭遇行孝的故事集。

由于后来的印本大都配以图画,故又称《二十四孝图》。

为中国古代宣扬儒家思想及孝道的通俗读物。

《二十四孝》的故事大都取材于西汉经学家刘向编辑的《孝子传》,也有一些故事取材《艺文类聚》、《太平御览》等书籍。

干宝的《搜神记》卷十一收录三则鲤鱼自动破冰弹跳的故事,主角有王祥、王延、楚僚等三人。

敦煌藏经洞发现的佛教变文《二十四孝押座文》是中国现存最早的“二十四孝”作品。

南宋时期的画家赵子固有“二十四孝书画合璧”一图。

元代学者谢应芳在《龟巢集·二十四孝赞》序中说的:“常州王达善所赞《二十四孝》,以《孝经》一章冠于编首。

”清代吴正修作《二十四孝鼓词》:“论起这二十四孝,谁人不知,谁人不晓……”《二十四孝》之后,相继又出现《日记故事大全二十四孝》、《女二十四孝》、《男女二十四孝》等劝孝书籍。

杨伯峻在《经书浅谈》考证说:“元代郭守正将24位古人孝道的事辑录成书,由王克孝绘成《二十四孝图》流传世间;清末,张之洞等人将之扩编至《百孝图说》。

应园先生邀请为其86岁父亲庆寿,陈少梅完全依照元代王克孝《二十四孝图》内容绘制了《二十四孝图》卷,与之相比,徐操创作的《二十四孝史》则更具个性化。

”有关孝道的国学经典《弟子规》原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作。

其内容采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。

行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。

全文共360句、1080个字,分为七个部分:即孝、悌、谨、信、爱众、亲仁、学文,前六项属于德育修养,后一项属于智育修养,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范,特别讲求家庭教育与生活教育的践行。

中国古代孝道故事中国古代有许多关于孝道的感人故事,这些故事传承了中国传统的孝道文化,激励着人们传承和弘扬孝道美德。

下面就让我们一起来了解一些感人至深的中国古代孝道故事吧。

1. 《孝感动天》。

相传,在南宋时期,有一位孝顺的少年叫孟光。

他的父亲生病卧床,孟光每天早晚都要亲自给父亲端茶送药,悉心照料。

有一天,孟光听说父亲病情加重,便匆匆赶回家中。

走到半路,突然下起了暴雨,但孟光并没有因此而停下,而是继续奔跑。

最终,他浑身湿透地赶回家中,却发现父亲已经去世了。

孟光悲痛欲绝,他跪在父亲的床前,放声痛哭。

就在这时,天空中突然传来了一声巨响,随后乌云渐渐散去,天空出现了一道彩虹。

人们都说这是孟光的孝心感动了上天,于是这个故事就流传了下来。

2. 《千里送母》。

南北朝时期,有一位孝顺的儿子叫孝子文。

他的母亲住在千里之外的地方,孝子文每年都要骑马千里送母。

有一年,孝子文的母亲生病了,孝子文听说后,便立刻上马赶往母亲家。

途中,他遇到了一个老人,老人告诉他,他的母亲已经去世了。

孝子文悲痛欲绝,他便将母亲的遗体背在马上,一路慢慢地走回家乡。

在回家的路上,孝子文遇到了许多困难,但他都毫不退缩,最终成功地将母亲的遗体安葬在家乡。

人们都说,孝子文的孝心感动了天地,他的孝行被后人传颂不朽。

3. 《悬壶济世》。

东汉时期,有一位孝子叫董仲舒。

他的母亲生病卧床,董仲舒每天都要亲自给母亲端茶送药,悉心照料。

有一天,董仲舒听说家乡的百姓因为干旱而饥荒,他便决定去帮助他们。

于是,他悬壶济世,四处奔走,给百姓分发粮食,帮助他们渡过难关。

董仲舒的孝心和善举感动了上天,最终天降甘霖,百姓们都得以安居乐业。

董仲舒的孝行和善举被后人传颂不衰。

这些感人至深的中国古代孝道故事,都展现了孝子孝女们对父母的深情厚谊,他们以自己的孝心感动了天地,成为后人学习的楷模。

这些故事不仅激励着我们传承和弘扬孝道美德,也让我们深刻领悟到孝道的真谛,让我们铭记在心,永远怀念。

篇一:国学经典学习心得国学经典学习心得雅言传承文明,经典浸润人生中华古国,悠悠五千载;中华文明,绵绵无千年;中华经典,浩浩五千卷。

中华经典的星空里,群星闪耀。

诗情融花意一体,智慧与激情齐飞。

阅读经典就犹如与先哲同行,聆听他们对世界、对历史、对人生的感悟,就会被那蓉智的思想灵光所感染,比如,《三字经》中的凡出言,信为先,诈与妄,奚可焉的言而有信;恩欲报,怨欲忘,抱怨短,报恩长的广阔胸襟;《道德经》中的道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名,万物之始也;有名,万物之母也的宇宙万物的奥妙……厚德载物、达济天下的广阔伟略,大道之行,天下为公的社会理想;其中不仅蕴含着崇高的人格魅力和深刻的智慧美,更沉淀着一个伟大民族不朽的灵魂。

毋庸置疑,国学经典已经成为我们民族精神约定俗成的辅助教学书,成为一种长效的民族素质滋养济,更是当代学生学习的模范用书。

是这本书教会了我何为真诚,让我领略了真诚的无限魅力!以言语温暖他人也是泛爱众。

人生有限,可祝福别人的机会屈指可数,利用好自会喜悦。

当老师以真诚心帮助学生,昔日视若无睹的机会骤然间变得清晰可见、触手可摸。

方知没有哪种职业会比国学经典更有功劳、最愉快,渐渐在享受经典。

原来我的生活习惯不节俭,现在的习惯令人赞叹,这一切佳绩源于《弟子规》潜移默化间教会学生逐渐形成高尚的品德、强烈的责任感,严谨细致、团结守信、处处为人着想的待人处世方法,锲而不舍、善思好学的态度。

德育和教学并驾齐驱,相得益彰。

我喜欢眼见为实。

一本《弟子规》让我明白立身处世接物的道理,耳濡目染于圣贤光明正大的智慧思想中,庆幸圣贤与己如影随形。

懂得经典是拿来做的,不知何时起赢得了家长从未有过的尊敬,只因我请了古圣先贤来帮我。

树的本是根,人的本是孝。

孝是我们做人的根,是我们成长的根。

我们一定要从小做起,把根扎牢,让世世代代的人都知道做人要孝顺父母,尊敬老师,把孝永远传下去。

我向善启孝心的国学经典致敬,是你为我们扎下了正确做人的深根。

中国传统孝道的基本要求及意义史向前提起孝道,似乎人人都知道,但要具体说说孝道应该如何做,或者孝道都有哪些具体要求,未必都能说得明白。

学者们也曾提出过不同的意见,但以笔者之见,多失之笼统或零碎,或者因为价值标准的不同而使人们无法了解孝道的实然状态;尤其是每一要求的意义即价值或理由不甚明了。

因此无论是从对传统孝道的认识,还是对今天履行孝道的借鉴,都有必要对中国传统孝道的基本要求及意义作出比较全面、系统和准确的概括。

另外,笔者所说的传统孝道,主要是以继述周文为己任的先秦儒家为代表的孝道观念,此也是当时以及以后长期占主导地位的孝道观念。

“孝”字甲骨文中已有,也是随后产生的“五经”等经典文献中的一个常用词。

《尔雅•释训》曰“善事父母为孝”。

《说文》的解释是“子承老也”。

二者分别从文字和释义角度得出的解释完全吻合。

孝道即是孝德,之所以常说孝道而不说孝德,含有强调孝并非只是人为,更有天经地义的意味。

孝道的内容有哪些?即如何才是善事父母,又有一系列的基本要求,其中更有彰显人性、曲通人情、和谐族群、文明社会等诸多文化意义。

1.守即守身。

出自《孟子•离娄上》篇中的“守孰为大?守身为大。

”儒家主张爱人始于爱己,则孝亲始于守身。

讬诸曾子所作的《孝经》开篇即曰:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

”就是说身体来自父母,孝亲当始于爱护身体,珍惜生命。

爱身就是爱亲,为此孝子应“居易以俟命,不兴险行以侥幸。

”(《大戴礼记•曾子本孝》)应该平居待命,不要逞能冒险,不要胡作非为,以免带给父母的担忧或耻辱。

因为身体是一生尽孝的基础,最好是“父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣。

”(《礼记•祭义》)。

中国盛行的养生文化其实也包含有“孝”的因素。

这当然不是叫人贪生,因为还有比生命价值更高的道德价值,守身更要紧的是使其不失于义,所以守身又具有献身精神。

“杀身成仁”(《论语卫灵公》)、“舍生取义”(《孟子告子上》)乃孔、孟之名言。

最重视守身的曾子也言道:“可以托六尺之孤,可以寄百里之命,临大节而不可夺也,君子人与!”(《论语•泰伯》)深透儒家伦理的《颜氏家训》说的最清楚:“夫生不可不惜,不可苟惜。

如何传承孝道孝道是中华民族的传统道德行为准则之一,孝道是中华传统美德之基,传承孝道是每个人的责任和义务。

“夫孝,德之本也,教之所由生也”,孝是一切良善之根,是做人之本。

“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

”树欲静而风不止,子欲养而亲不待。

子女想要好好孝敬的时候老人却已经不在了!过去了不能追回的,是岁月;逝去后想见而见不到的,是亲人。

这是一个多么悲伤的故事呀!所以,趁一切都在,去做自己想做的,去孝敬父母。

而我作为子女,孝敬父母是我们应该做的。

从点滴事情做起,平时多和父母沟通,在外工作,不能时常回家,也要电话联系,向他们告知我的工作情况,也听一听父母唠家常。

回家时,带些他们需要的物品回家,让他们开心,保持心情舒畅。

对父母的教导,要恭敬得聆听,对父母的责备要顺从的接受。

作为一名教师,如何教育学生孝敬父母呢?平时多向学生灌输孝道的知识,观看相关视频,完成活动,比如:一、开好以传承孝道为主题的主题班会,以班会的形式帮助学生了解孝道,让学生在心里有一个孝顺父母的意识。

二、定期布置孝父母,献爱心的家庭作业。

学生回家之后帮父母做一件事情,将事情经过写下,并写好时间心得。

到校后围绕自己的作业展开讨论,相互交流心得。

总之,听从父母教导,关心父母健康,分担父母忧虑,参与家务劳动,不给父母添乱。

就应当从日常小事抓起。

当父母劳累时,应主动帮助或请父母休息一下;当父母外出时,应提醒父母是否遗忘东西或注意天气变化;当父母有病时,应主动照护,多说宽慰话,替他们接待客人等。

还应承担必须完成的家务劳动,哪怕是吃饭时摆筷子。