中国古陶瓷鉴赏 三国两晋南北朝48页PPT

- 格式:ppt

- 大小:4.71 MB

- 文档页数:48

中国陶瓷——魏晋南北朝的陶瓷瓷器是中国古代的一项伟大发明,在漫长的历史岁月中,勤劳智慧的中国先民们点土成金,写下光辉灿烂的篇章,为人类文明作出了巨大的贡献。

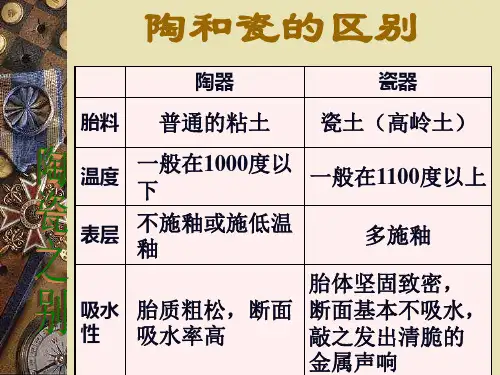

从我国陶瓷发展史来看,一般是把“陶瓷”这个名词一分为二,为陶和瓷两大类。

通常把胎体没有致密烧结的粘土和瓷石制品,不论是有色还是白色,统称为陶器。

其中把烧造温度较高,烧结程度较好的那一部分分称为“硬陶”,把施釉的一种称为“釉陶”。

相对来说,经过高温烧成、胎体烧结程度较为致密、釉色品质优良的粘土或瓷石制品称为“瓷器”。

对中国传统陶瓷的发展,经历过一个相当漫长的历史时期,种类繁杂,工艺特殊,所以,对中国传统陶瓷的分类除考虑技术上的硬性指标外,还需要综合考虑历来传统的习惯分类方法,结合古今科技认识上的变化,才能更为有效地得出归类结论。

魏晋(公元前221至263):三国、两晋、南北朝是从公元200年至581年。

公元200年曹丕废了汉献帝自立为王,国号“魏”;第二年刘备在四川建立蜀汉政权;公元229年,孙权在建业(现南京称帝,国号“吴”,史称“三国”。

三国、两晋时期,江南陶瓷业发展迅速,相继在萧山、上虞、余姚一带出现了越窑、瓯窑、婺窑等著名窑址。

所制器物注重品质,加工精细,可与金、银器相媲美,成为当时名门望族的日用品。

东晋南朝时期,在江西、四川、福建等地的窑址有了很大发展。

但江浙一带的瓷窑都出现了明显的衰退迹象、瓷窑减少、数量降低、装饰简化、烧造略显粗糙。

这种局面一直持续至唐代前期。

魏晋装饰特点:这一时期的装饰特点比较明显,尤其是三国西晋时期的越窑最为突出。

器物上常有表现生活场景的纹样,刻画细腻且逼真,真实地反映了那一个时期的社会面貌,也给今人研究建筑、音东、舞蹈、宗教、蓄牧等方面的课题提供佐证。

一些生活用品如虎子、烛台、油灯、水盂上大胆使用夸张变形的动物形象,多方面地体现了当时社会的审美意识,丰富了人们的精神生活。

“缥色”是魏晋南北朝时期的特色釉,是青瓷系统的代表,与北方地区的白瓷交相辉映。