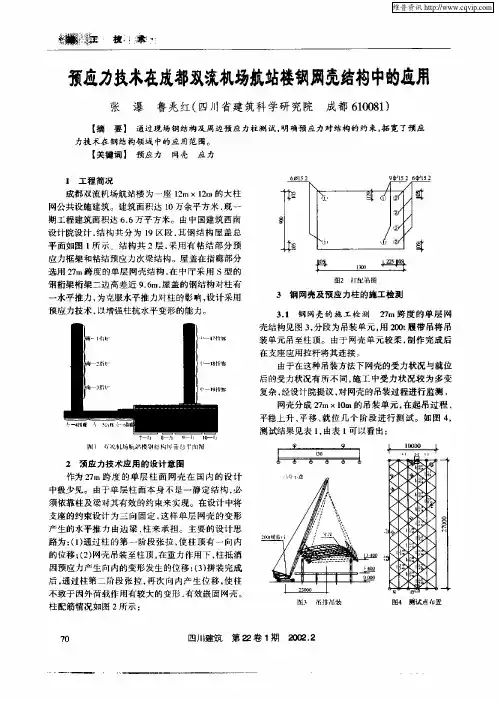

预应力网壳结构的工程应用及特点

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

预应力技术在城市管网工程中的应用与效果评估1. 引言城市管网工程是城市基础设施建设的重要组成部分,对城市的供水、供气、供热、排水等功能起着关键作用。

随着城市规模的扩大和建设进程的加快,传统的城市管网结构面临着日益严峻的挑战。

而预应力技术作为一种先进的结构加固技术,逐渐在城市管网工程中得到广泛应用。

本文将探讨预应力技术在城市管网工程中的应用,并评估其效果。

2. 预应力技术的原理和特点预应力技术是通过在结构构件中施加预先确定的压应力,使结构构件受力状态得到优化的一种施工技术。

其原理是通过将钢筋或钢束张拉到预定的应力水平,然后与混凝土构件连接,使混凝土在受力过程中能够发挥更大的抗压性能。

预应力技术的特点包括:•提高了结构的承载能力和抗震性能;•减小了构件的变形和裂缝,延长了使用寿命;•可以在施工阶段实现快速组装和减少临时支撑的需求。

3. 预应力技术在城市管网工程中的应用3.1. 预应力技术在供水管网中的应用在城市供水管网工程中,由于管道需承受水压,传统的铸铁管和水泥管存在一定的承载能力和耐久性限制。

预应力技术可以通过张拉钢束或钢带使供水管道获得必要的预应力,从而提高其承载能力和抗震性能。

此外,预应力技术还可以降低管道的变形和裂缝风险,延长其使用寿命。

3.2. 预应力技术在供气管网中的应用在城市供气管网工程中,预应力技术同样可以起到重要的加固作用。

供气管道通常承受着较大的气体压力,预应力技术可以通过施加合适的预应力,增强管道的整体强度和稳定性,从而防止或减少泄漏和事故的发生。

3.3. 预应力技术在排水管网中的应用排水管网工程中,预应力技术的应用可以提高管道的抗破坏能力和稳定性,减少管道的变形和断裂风险。

此外,预应力技术还可以防止管道在地面沉降或土壤变形时出现断裂或漏水的情况。

4. 预应力技术在城市管网工程中的效果评估预应力技术在城市管网工程中的应用效果主要从以下几个方面进行评估:4.1. 结构承载能力和稳定性预应力技术能够提高管道的承载能力和稳定性,有效降低管道因外界荷载而产生的破坏风险。

大跨度多次预应力钢穹网壳设计与拉监控前言大跨度多次预应力钢穹网壳是一种常见的结构形式,广泛应用于体育馆、会展中心、机场航站楼等大型建筑中。

由于结构体积小、覆盖面积大、重量轻等特点,这种结构形式逐渐受到设计师和建筑施工者的青睐,但是在实际应用中,其设计与施工仍然存在很多技术难点。

本文将介绍大跨度多次预应力钢穹网壳的设计和拉监控。

设计结构概述大跨度多次预应力钢穹网壳主要由钢桁架、横向托架、顶撑杆、斜拉索、预应力拉筋和钢网面板等构件组成。

其中,钢桁架是整个结构的骨架,托架是支撑钢网的主要承载构件,顶撑杆用于抵抗侧向荷载,斜拉索用于增加结构的稳定性和强度,预应力拉筋用于增加结构的稳定性和承载能力。

钢网面板则作为加强面板和外观形态的衬板。

设计原则1.结构稳定性原则:大跨度多次预应力钢穹网壳结构稳定性是设计中最重要的考虑因素之一,必须满足场地的重要性等级,并应参照主管部门制定的相关规范和标准进行设计。

2.节约材料原则:大跨度多次预应力钢穹网壳的材料使用量与结构承载力之间存在一定的平衡关系,因此设计应合理设置结构尺寸和形状,以达到节约材料的目的。

3.施工工艺原则:大跨度多次预应力钢穹网壳的施工工艺直接影响结构的实际承载能力和稳定性,因此,设计时必须充分考虑施工工艺及其施工技术性,合理布置施工工具和设备,并配合施工作业进行设计。

设计流程大跨度多次预应力钢穹网壳的设计流程包括结构初步设计、结构优化设计、结构完整度检验和结构图纸制作等步骤:1.结构初步设计:根据场地条件确定结构布局、跨度、形状等基本参数,确定钢桁架和托架的截面尺寸和材料,预应力拉筋和斜拉索的预应力等级,钢网面板的材料和厚度等重要参数。

2.结构优化设计:在满足结构稳定性和承载能力的基础上,细化结构设计,减少结构材料使用量。

可采用计算机辅助优化设计或借助现有设计软件进行设计。

3.结构完整度检验:为了确保结构的完整度和连续性,需要进行结构完整度检验。

检验内容主要包括钢桁架节点的计算、拉索和预应力拉筋的计算、托架与钢桁架的节点的计算及杆件的弯曲和剪力计算等项目。

预应力技术在建筑行业的应用什么是预应力技术?预应力技术是一种通过在施工过程中施加预先设定的压力来提高构件的承载能力和抗弯能力的技术。

这种技术通过在构件中引入预应力钢束,将钢束张紧后锚固,然后将应力传递到混凝土构件中,以增加混凝土的自重和预应力的共同作用,提高构件的稳定性和强度。

预应力技术的应用预应力技术广泛应用于建筑行业中的桥梁、高层建筑、厂房等结构中。

下面我们将详细介绍预应力技术在建筑行业中的应用。

1. 桥梁结构预应力技术在桥梁结构中的应用是最常见和重要的。

桥梁结构需要承受车辆和人流的重量以及自然风 load 载荷对桥梁的作用。

预应力技术可以增加桥梁结构的承载能力和抗震能力,延长桥梁的使用寿命。

预应力技术的应用使得跨度更大的桥梁成为可能,减少了桥墩的数量和尺寸,使桥梁更加美观。

2. 高层建筑高层建筑通常需要能够承受巨大的重力和风荷载。

预应力技术可以有效地增加高层建筑的抗弯能力和抗震能力,提高其整体稳定性。

预应力技术还可以减小高层建筑的变形和振动,提高居住和工作的舒适度。

此外,预应力技术还可以减少楼板的厚度,节省建筑材料并提高空间利用效率。

3. 厂房结构在厂房建设中,预应力技术的应用可以提高厂房结构的稳定性和强度,增加其承载能力。

预应力技术可以使得厂房结构更加坚固,并且能够承受大量的设备和物品负荷。

此外,预应力技术还可以减少厂房结构的柱子和梁的尺寸,增加使用空间。

4. 道路和隧道预应力技术在道路和隧道的建设中也有广泛的应用。

预应力技术可以提高道路和隧道的抗弯能力和承载能力,减少道路和隧道的变形和裂缝。

预应力技术还可以提高道路和隧道的抗冻性能,延长使用寿命。

预应力技术的优点预应力技术在建筑行业中的应用具有以下优点:1.提高结构的承载能力和抗震能力,增加结构的稳定性和强度。

2.减小结构的变形和振动,提高居住和工作的舒适度。

3.节约建筑材料,提高建筑的空间利用效率。

4.降低建筑结构的体积和重量,减少建筑基础的工作量和成本。

预应力技术特点和施工应用初探公路桥梁作为城市发展的重要基础设施,随着社会的不断发展,路桥事业得到广泛的发展。

目前,在路桥施工中,随着各种新型施工技术、工艺及材料的应用,从而促进公路桥梁行业的发展。

预应力混凝土技术作为现代路桥施工的重要施工技术,具有施工简单、能节约钢材等优点,且能有效提高路桥的施工质量及使用性能,对延长公路桥梁的使用寿命具有重要的意义。

1 预应力技术的特点1.1使用功能强大在路桥施工中应用预应力技术,所使用的混凝土、钢材等材料都必须高质量的,以发挥出预应力的优势,通过减少结构的截面积,以减少施工材料的应用。

同时,施工材料的减少,能有效减轻桥梁自重,有利于避免混凝土裂缝的出现。

1.2桥梁的受力情况在路桥设计施工中,不仅要考虑桥梁的使用功能,还要对桥梁的结构、使用寿命等方面进行分析。

特别是在桥梁的受力结构施工中,既要减少其占用空间,也要提高桥梁的受力性能。

而预应力技术的应用能有效改善路桥主梁的受力情况,能使受力作用更多均衡,有利于延长桥梁的使用寿命。

2 预应力技术在公路桥梁施工中的应用2.1合理选择预应力钢绞线在公路桥梁施工过程中,钢绞线的选择直接关系到路桥的施工质量。

目前,在我国公路桥梁施工中对预应力钢绞线的应用主要包括以下几种:(1)低松弛性钢绞线;(2)普通型钢绞线;(3)预应力钢筋;(4)矫直回火性预应力钢丝。

其中,低松弛性钢绞线具有耐用性强、经济性较好及构建美观等优点,其在路桥施工中得到广泛应用。

在公路桥梁施工中合理选择钢绞线,能在确保施工质量的基础上有效减少钢材的使用,能起到节省工程费用。

因此,在选择预应力钢绞线时,必须要参考钢绞线的断裂荷载度、延伸性、表面状态、伸长率参数以及几何参数等因素。

2.2锚具的选择在选择锚具时必须要根据预应力的方法进行相应选择。

在公路桥梁施工中,预应力可分为先张法与后张法两种。

其中,后张法是常用的预应力技术,其锚具的选择主要包括摩阻锚固类与机械锚固类。

预应力钢结构施工概述全套预应力钢结构,与普通钢结构相比,具有以下特点:①充分利用材料的强度潜力,提高承载力;②改善结构的受力状态,节约钢材;③提高结构的刚度和稳定性,还可调整动力性能等。

预应力钢结构的经济效益与结构形式、施加预应力方法、节点构造、几何尺寸、荷载性质及大小、施工方法、材料劳力价格等直接有关。

预应力钢结构从最初的预应力钢梁、钢桁架和多栈桥等发展到预应力刚架、空间桁架、网架、网壳,以及斜拉体系(索网、索拱、索膜)等结构形式。

预应力技术在大跨度、重荷载的钢结构中应用,具有明显的经济效益。

预应力技术与现代钢结构的结合,有利于创造新结构体系,体现了技术美的现代色彩。

1.预应力筋的种类和选择现代钢结构用预应力筋,宜采用平行钢丝束和钢绞线束。

(1)高强钢丝。

高强钢丝是用优质高碳钢盘条经多次冷拔,并经矫直回火处理制成。

平行钢丝束是由多根高强钢丝制成。

近年来,开发的新品种有:低松弛钢丝与镀锌钢丝。

高强钢丝的直径常用的有5mm、6mm和7mm,强度标准值为1570MPa与1670MPa,高强钢丝的性能应符合国家标准《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-95)的规定。

(2)钢绞线。

钢绞线是用多根高强钢丝在绞线机上成螺旋形绞合,并经回火处理制成。

常用的1x7钢绞线是由6根外层钢丝围绕着一根中心钢丝绞成,见图1(a)。

近年来,新开发的品种有:低松弛钢绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线和模拔钢绞线等。

钢绞线的直径常用的有:12.7mm和15.2mm强度标准值为1720MPa和1860MPa o钢绞线的截面面积:对9127为98.7mm对15.2为139mm每米重量分别为0774kg和LlOlkg o9152模拔钢绞线的截面面积为165mm,,每米重量为1.295kg o钢绞线的性能应-..--L符合国家标准《预应力混凝用钢绞线》(GB/T5224-95)的规定。

2锚固体系(1)钢丝束徽头锚具。

钢丝束徽头锚具是利用钢丝的锻粗头来锚固预应力钢丝的一种支承式锚具。

浅谈预应力网壳结构的性能分析摘要:预应力网壳结构是一种新型的空间结构,它在普通网壳结构中增设拉索并施加预应力以改善结构的受力性能,比传统的网壳结构具备跨越更大空间的能力,而且在同等设计条件下其用钢量比普通网壳结构有大幅度地节省。

预应力网壳是一种具有良好应用前景的大跨度结构体系,因此对其进行深入的分析研究具有十分重要的意义。

关键词:预应力网壳预应力节点分析方法1.1 网壳结构分析1.1.1 网壳结构的计算模型网壳结构分析的目的是为了计算结构在荷载作用和边界约束条件下的变形和杆件的内力,以及提供杆件、节点设计和结构变形控制的数值依据。

对于网壳结构来说,结构分析的计算模型根据其受力特点和节点构造形式通常可分为两种:空间梁单元模型和空间杆单元模型。

单层的网壳结构采用梁单元模型,双层的网壳结构采用杆单元模型[1]。

1.1.2 网壳结构分析方法由于网壳是由多根杆件连接而成的高次超静定结构,其节点通常设计为刚性连接,起到传递轴力和弯矩的作用。

网壳结构的分析计算方法有如下三种:(1)平面拱计算法。

对于有拉杆或落地式的网状筒壳,可在纵向切出单元宽度,按双铰或无铰拱计算;对于肋形网状球壳及不计斜杆作用的施威德勒型网状球壳,在轴对称荷载作用下,按具有水平弹性支撑的平面拱计算,弹性支撑的刚度可由环向杆件的刚度及其所在位置确定。

(2)拟壳法。

是将离散体的网壳比拟为连续壳体,由能量原理确定壳体的等代薄膜刚度和抗弯刚度,进而按各向异性或等代为正交异性壳体或各向同性壳体的基本理论,建立基本微分方程式进行计算,待求出内力后再代回求出网壳杆件内力。

这种由离散等代为连续,再由连续等代为离散的过程要损失一些计算精度,因此该法是近似的计算方法,只能近似地计算出杆件的内力、节点的位移和结构的稳定性,而且往往也只能适用于某种特定的结构形式。

所以这种方法是有较大的局限性的。

但在工程应用中,有时候这种近似的方法却是很方便的。

采用拟壳法进行结构分析时可以运用比较成熟的薄壳理论即使不依靠计算机也能近似求出网壳的内力,而且采用拟壳法更利于设计人员理解网壳结构的受力性能。

预应力网壳结构的工程应用及特点

摘要】随着投资者对经济效益最大的追求,预应力网壳结构在大跨度空间结构中满足了节约钢材、施工方便及建筑造型美观等各项要求。

关键词】预应力钢结构;网壳结构;工程应用;特点

一、前言

网壳结构是具有曲面形状并具有壳体的结构特征的空间网格结构即为网状的壳体结构,是格构化的壳体。

它是由杆件构成的曲面网格结构,可以看作是曲面状的网架结构。

预应力作为一种技术手段来源于日常生活,并陆续应用于工程中,预应力网壳结构便是其中之一。

二十世纪四十年代,美国著名的建筑大师巴克明斯特富勒(C R. Buckminster Fuller),从一些自然现象中得到启迪,发现了自然界的间断压连续拉的客观规律,将这种规律命名为张拉整体(Tensegrity )[1,2]。

结构中尽量减少受压状态而使结构处于连续的张力状态,从而使压力成为张力海洋中的孤岛。

依据对称性法则,既然宇宙中存在着间断压连续拉的原理,就应该存在着间断拉连续压的原理。

实际上确实也广泛存在着间断拉连续压的现象。

宇宙的星球就是间断拉连续压的最好模型,物质在万有引力的作用下收缩,又由于内部的相互挤压从而形成稳定的结构形态。

二、预应力网壳结构的发展情况

一种结构型式的产生或者被淘汰都存在一定的条件,而使设计能满足当前应用的需要是主要的。

早期网壳结构的雏形是钢筋混凝土薄壳,。

浅议预应力技术的特点及应用摘要:本文介绍了预应力混凝土结构工程中的四种结构形式,分析总结了预应力混凝土结构工程的特点。

M关键词:预应力;结构;技术引言:预应力技术的特点主要表现在工业建筑中,其能帮助工业建筑减轻自重实现大跨度,不仅使建筑物的内柱减少让工艺布置更灵活,还对使用条件下梁截面过高配筋多得缺点实现了有效控制,满足结构裂缝和挠度等结构性能要求。

1、预应力混凝土结构技术预应力混凝土是在钢筋混凝土构件承受荷载之前对受拉区运用一定的压力,让混凝土产生一定压缩变形的一种钢筋混凝土。

因为预应力混凝土是人为对混凝土构件施加了一个压力,其特点主要表现在受力方面与其他普通混凝土结构不同。

预应力技术并非是创造出一个超越材料本身所承受的强度的混凝土技术,而只是对混凝土结构进行了很好的改善,使其性能大幅度的提高。

其结构形式主要表现在以下几个方面:1.1预应力平板结构传统的普通混凝土梁板结构体系在设计中得在隔墙和柱间设置框架梁和次梁,这种结构需在室内设置许多明梁,往往降低了楼层的有效高度从而影响使用空间和美观,装修起来也比较困难。

室内明梁使建筑空间的重新调整、室内空间重新分划等功能受到一定限制和影响,而一栋建筑特别是商场、办公楼建筑在其使用时间内都需要对其空间和使用功能重新规划、分隔。

因此,在这样的建筑设计中采用普通钢筋混凝土平板结构或预应力平板结构是很有必要的,室内空间再规划和分隔的问题并迎刃而解。

但是如果运用普通钢筋混凝土无梁平板结构,会造成很大的浪费。

普通钢筋混凝土无梁平板结构内隔墙多使得附加荷载增大,同时又要使其裂缝控制等级及挠度满足规范的要求,这样就会在经济上造成浪费。

而如果采用预应力混凝土结构技术,除了楼板处保留必要的边梁和在少数有隔墙的地方及洞口边缘保留边梁以外,室内其余地方都不会出现明梁,仅仅是通过在必要的地方加暗梁就可以改变楼板的受力性能,而每单元的室内顶板呈现出的是一整块平面。

这种预应力平板结构不仅提高了整栋楼盖的抗裂性能,也使板厚减薄,结构自重减轻,提高了楼的使用功能。

大跨度多次预应力钢穹网壳设计与张拉监控背景大跨度空间结构是现代建筑中的一种重要体系,具有轻量化、高效率、适应性强等优点。

而多次预应力钢穹网壳则是一种优秀的大跨度空间结构形式,其结构形式简单、承载能力强、变形小,在短时间内可以完成形态的大变化,适应了很多特殊的建筑需求。

设计结构多次预应力钢穹网壳由多个特定的结构单元组成,每个结构单元呈薄壳结构,并被多个撑杆、构件等连接在一起。

众多的结构单元共同形成整个钢穹网壳结构体系。

整个结构以预应力方式施加在薄壳面上,使得整个结构具有很高的承载能力,并且可以保证结构的强度和稳定性。

材料多次预应力钢穹网壳中使用的材料需要满足结构的要求,因此常见的材料有高强钢材、混凝土等。

钢材的使用可以有效增加结构的强度和耐久性,混凝土则可以提高整个结构对外部环境的耐性。

同时,这些材料在施工上也有很高的工艺难度,需要特定的技术和工艺辅助。

张力监控多次预应力钢穹网壳在施工的过程中需要做好张拉监控工作,以确保整个结构的预应力均匀受力。

具体的监控工作需要根据每个结构单元的不同情况,制定具体的计划和方法。

一般来说,监控工作应在结构单元安装完成后进行,以确保每个结构单元都具有预期的张拉效果。

难点多次预应力钢穹网壳的设计和施工存在相当高的难度。

其中,预制构件的准确设计和制造是其中的重要难点,需要保证构件的精度和准确性。

另外,整个结构需要在现场进行组装和张拉工作,因此对施工现场的要求也比较高。

此外,结构的张拉工作是一个重要的过程,需要严格按照设计要求进行操作,以确保整个结构的质量和稳定性。

总结多次预应力钢穹网壳是一种优秀的大跨度空间结构形式,具有较高的承载能力和变形小的优点。

其设计和施工难度较大,需要特殊的材料和工艺辅助,并且需要严格的张拉监控工作。

在未来的建筑领域中,多次预应力钢穹网壳将会被广泛应用,成为一种重要建筑形式之一。

网壳结构施工方案1.引言本文档旨在提供一个网壳结构施工方案。

网壳结构是一种现代建筑结构,其特点是轻质、高强度和灵活性。

它被广泛应用于建筑物的屋顶、墙壁和地板等部分。

本文将介绍网壳结构的特点、施工流程和安全措施。

2.网壳结构的特点网壳结构具有以下特点:•轻质:网壳结构采用轻质材料构建,如钢材或合成材料,使得整个结构重量较轻,减轻了建筑物的荷载。

•高强度:由于网壳结构采用密集的网格设计,使得结构具有较高的强度和刚度,能够有效地抵抗外部力的作用。

•灵活性:网壳结构可以根据建筑物的形状和需求进行自由设计和调整,增加了建筑的灵活性和美观性。

3.施工流程下面是网壳结构的施工流程:3.1 准备工作在施工网壳结构之前,需要进行以下准备工作:1.确定设计方案:根据建筑物的需求和结构要求,设计一个适合的网壳结构方案。

2.确定材料:选择适合的材料,如钢材或合成材料,并确保其符合相关标准和要求。

3.准备施工设备:准备所需的施工设备,如吊车、脚手架、焊接机等。

3.2 施工步骤网壳结构的施工步骤如下:1.安装脚手架:在施工现场搭建脚手架,为施工人员提供稳定的工作平台。

2.安装钢结构框架:根据设计方案,将钢结构框架逐步安装到预定位置。

这包括吊装钢梁和柱子,并使用焊接机将其连接起来。

3.安装网壳单元:将预制的网壳单元安装在钢结构框架上。

这些单元可以是平面网壳、曲面网壳或复杂形状的结构。

4.进行连接和焊接:将各个网壳单元之间进行连接和焊接,确保整个结构的稳定性和强度。

5.进行调整和校正:根据实际情况和设计要求,对网壳结构进行调整和校正,以确保其几何形状正确且符合要求。

6.进行防腐处理:对网壳结构进行防腐处理,以延长其使用寿命和保护其表面免受环境腐蚀的影响。

3.3 完工验收在网壳结构完成施工后,需要进行完工验收。

验收包括以下内容:1.结构监测:使用专业测试设备对网壳结构进行质量检测和力学性能测试,以确保其满足设计要求和标准。

2.安全评估:对整个施工过程进行安全评估,检查是否存在安全隐患并采取相应的措施进行改善。

张弦预应力钢结构网壳整体提升施工工法张弦预应力钢结构网壳整体提升施工工法一、前言张弦预应力钢结构网壳整体提升施工工法是一种在建筑工程中广泛应用的先进施工技术。

通过提前预制网壳结构,并在施工现场进行整体提升,该工法具有高效、安全、经济的特点,已被广泛应用于大型体育馆、会展中心等大跨度建筑工程。

二、工法特点1. 高效快速:整体提升施工工法减少了现场施工时间,大大提高了工序的并行度和施工效率。

相对于传统的搭建脚手架逐层施工,整体提升施工工法可以节省大量的时间和人工成本。

2. 结构安全:张弦预应力钢结构网壳采用优质钢材和预应力设计,具有较高的承载能力和抗风、抗震性能,确保了整体施工过程中的结构安全。

3. 经济节能:整体提升施工工法有效降低了施工成本。

预制工厂化生产减少了现场人工和机械设备的使用,同时预应力设计使得结构材料的使用更加合理,减少了材料浪费,从而降低了成本。

4. 环保可持续:整体提升施工工法减少了施工现场的土地占用和噪音污染,减少了对环境的影响。

同时,通过预制工厂化生产,整体提升工法可以实现资源的优化利用和循环使用。

三、适应范围整体提升施工工法适用于大跨度、大空间建筑工程,特别是需要在较短时间内完成的场馆、厂房等项目。

该工法适应于各种地质条件和环境特点,具有广泛的适应性。

四、工艺原理整体提升施工工法的基本原理是将在预制厂进行制作的整体网壳结构通过张弦预应力技术进行加固,然后使用大型起重机器将网壳整体提升到预定位置,通过张拉预应力将网壳与结构体进行紧密连接。

五、施工工艺 1. 预制网壳制作:在预制厂进行网壳制作,包括钢结构制作、预应力张拉、防腐处理等工序。

2. 基础施工:进行地基处理,安装基础支撑结构,确保提升过程中的稳定性。

3. 提升过程:使用大型起重机器将预制网壳整体提升到预定的高度,辅助工人进行调整和定位。

4. 张应力连接:通过张应力设备进行预应力张拉,使网壳与支撑结构形成紧密连接。

5. 吊装辅助结构:在网壳外围固定辅助结构,以增加整体结构的稳定性。

预应力钢结构在工程中的应用摘要:当代大型建筑正在朝着大跨度方向发展,建筑形式上的改革要求建筑材料上的创新。

钢结构使建筑可以拥有更大、更为灵活的空间,而预应力钢结构的出现则使钢材的性能得到了进一步的发挥。

本文通过分析预应力钢结构在工程中的应用,并将普通钢结构与之进行对比,突出其与普通钢结构相比自身的优越性。

关键字:预应力钢结构普通钢结构工程应用一、前言随着社会与经济的发展,人们对于建筑的要求早已经不仅仅局限于建筑功能上的满足,更对建筑传递出的精神有了更高的追求。

在一定程度上,一个城市的建筑水平可以反映出一个城市或者一个国家的经济与技术的发展水平。

作为一个城市或者国家大型公共活动的举办场所,大跨度结构建筑通常会以一种标志性建筑的身份出现。

近些年,大跨度建筑是伴随着建筑材料和建筑结构方面的进步而得到迅速发展的,各种新型建筑材料与结构的结合,例如以钢结构为代表的网壳结构、悬索结构,钢材与各种高科技膜材料完美结合的膜结构,使大跨度建筑可以一次次打破结构对于建筑空间的局限,使灵活通透的室内大空间一次次成为现实。

作为重要的建筑材料,钢材在建筑革命中的贡献极大,第一次伦敦世界博览会上出现的水晶宫令世人眼前为之一亮,大而通透的空间使水晶宫成为19世纪英国的建筑奇观之一而存在;巴黎国际博览会上出现的埃菲尔铁塔,同样创造了一个建筑神话,埃菲尔用钢铁制造出一件高耸的艺术品,成为世界建筑史上的一件技术杰作。

预应力钢结构是作为钢结构性能的提升出现的,它的出现弥补了钢材性能上许多不足,从而将钢材的性能在很大程度上做出提高。

二、钢结构钢结构是将钢材作为主要建筑材料的一种新型建筑结构形式,钢结构与传统的建筑结构相比,在空间的灵活和通透上有着很大的优势,钢结构的优点主要取决于该结构所使用的材料。

钢材是现代建筑中常用的建筑材料,与混凝土一样,成为现代建筑的风格标志。

能在建筑工程材料中拥有如此地位,是由钢材的特性决定的,钢材的优势具体表现在:1、同样的荷载承受能力,钢材较其它建筑材料自重轻很多,这在很大程度上减轻了建筑静荷载;2、与混凝土、石材、木材等材料相比,钢材具有更强的变形能力和更好的整体刚性。

浅议预应力结构技术及工程应用预应力结构技术是现代建筑工程建设中的一项关键技术,其应用可以大大提高建筑物的稳定性和安全性。

预应力是一种在施工过程中对混凝土进行的一种预先施加的拉应力,通过预加固混凝土构件的预应力,可以使结构件在使用时呈现出很好的抗拉性能和耐久性,从而达到提高整个工程的力学性能和使用价值的目的。

预应力技术的特点是利用预设的预应力杆或钢缆对混凝土梁、板、柱等结构构件预先施加拉应力,从而达到对构件预应力优化的强化作用。

预应力结构技术的应用不仅可以在增大结构的承载力和干湿环境下的防滑性能,同时还可以大幅度减轻混凝土的自重,减少混凝土裂缝和减少施工成本。

此外,预应力技术还可以大幅度提高结构的抗震性,减少爆炸和碰撞的损伤,同时也可以提高建筑物的使用寿命。

预应力结构技术在工程应用中的具体操作包括:先在混凝土成型前根据规定位置布置预应力筋或钢缆,在成型后和浇筑混凝土前施加预应力,直到达到规定的预应力程度,最后浇筑混凝土,并在预应力拉杆或钢缆处施加允许的张力,使得混凝土整体混凝土构件也得到了优化。

另外,预应力技术在实践中还需要尽量注意遵循一些规范和准则,比如预应力程度的预测计算需要依据结构设计计算,选择预应力钢筋和钢缆需要依据结构的耐久性、热膨胀系数和施工安全等因素来选择。

此外,预应力技术还要注意施工环境、温度和场地条件的要求,如排水系统、加强裂缝预防措施等。

总之,预应力技术是一项非常重要的结构加固和优化技术,无论是在基础设施、公共建筑、大型商业中心还是高层住宅等领域中都有广泛的应用场景。

同时,在预应力技术的应用过程中,还需要注重其操作规范和施工标准,以确保整个工程的稳定性和耐久性,通过预应力结构技术,使建筑结构发挥更好的功能和性能,真正做到高质量、高效率和可持续发展。

预应力单层双向索网结构幕墙施工工法预应力单层双向索网结构幕墙施工工法一、前言预应力单层双向索网结构幕墙是一种新型的建筑幕墙结构,具有良好的抗震性能和结构稳定性。

本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点预应力单层双向索网结构幕墙具有以下几个特点:1. 结构稳定性好:采用双向张拉索网的结构形式,使幕墙能够承受水平荷载和风荷载的作用,具有较高的抗风性能。

2. 施工简便:采用预应力技术对索杆进行拉力预应力,使结构更加紧密,提高施工效率。

3. 美观大方:幕墙表面可采用各种材料进行装饰,具有良好的视觉效果,能够满足各种建筑风格的需求。

三、适应范围预应力单层双向索网结构幕墙适用于高层建筑、商业综合体、体育馆、展示中心等大跨度的建筑物。

其抗风性能和视觉效果使其成为现代建筑中常见的幕墙结构。

四、工艺原理预应力单层双向索网结构幕墙的施工工法建立在以下原理基础上:1. 预应力原理:通过对索杆进行拉力预应力,使幕墙结构更加紧密和稳定。

2. 索网原理:采用双向索网的结构形式,使幕墙能够承受水平荷载和风荷载的作用。

3. 幕墙装饰原理:幕墙表面可采用各种材料进行装饰,提高视觉效果。

五、施工工艺1. 幕墙结构制作:根据设计要求,将钢框架制作并进行预应力拉力预应力处理,制作索杆和索网。

2.幕墙安装:在建筑结构上悬挂幕墙结构,根据设计要求进行调整和固定。

3. 幕墙装饰:根据设计要求,选择合适的装饰材料进行安装,使幕墙具有良好的视觉效果。

六、劳动组织施工过程中,需配备钢框架制作人员、索杆和索网制作人员、施工人员和装饰人员。

按照施工计划进行工序组织,保证施工进度和质量。

七、机具设备施工过程中需要使用钢框架制作设备、索杆和索网制作设备、安装工具、装饰材料等。

八、质量控制在施工过程中,需要对钢框架、索杆和索网的制作、幕墙的安装、装饰材料的选择和安装等进行质量检测,确保施工质量符合设计要求。

平面预应力弦支穹顶组合网壳结构施工关键技术论文

平面预应力弦支穹顶组合网壳结构具有良好的抗风、抗震及耐久性能,在现代工程建设中得到了广泛运用,其施工关键技术是作为保证结构安全可靠运行的重要因素,是质量和造价控制的核心内容。

在此基础上,本文将对平面预应力弦支穹顶组合网壳结构的施工关键技术进行分析,旨在为今后的工程施工提供参考。

首先,就支撑结构的施工而言,一般采取集中精力施工的方式,在进行安装前,要充分动员、整理、施工配合,确保材料的到位和质量标准的达到。

特别是对支撑结构中钢管、螺栓、端板等较多的螺母紧固件,应做到超张力控制,控制其紧固扭矩,保证结构各部分组合焊接牢固,避免各组件变形。

其次,组合网架的施工要求更高,在安装时要严格控制结构垂直度及网架间距,并做到端板与支穹间的压扁要求,网架牢固,不存在空鼓现象,并且网架整体重力线要垂直于支穹底板。

为此,在施工工程中要采用钢丝绳或铁丝绳卡紧设定好的网架位置,确保网架间隙精度满足设计要求。

最后,在组装支穹顶组合网壳结构时,要注意采用正确的施工方法,如:采用液压类起重设备小心翼翼将建筑物的支穹、网壳、节点及各元件依次拆装;采用电脑控制系统进行坡度精度管理;采用应力测试和形变测试来进行网壳结构整体稳定性检测;采用气密性检测工具,检查网壳结构的气密性,等等。

总之,平面预应力弦支穹顶组合网壳结构的施工关键技术是完

成工程施工的重要环节,需要综合考虑结构构件的位置精度、气密性及稳定性要求,充分准备施工材料,施工过程中不断加强管理,确保最终完成高质量和经济的工程建设任务。

对预应力技术在建筑施工中的应用特点分析摘要:在混凝土结构中使用预应力技术可以提高混凝土的强度,进而提高建筑施工的质量。

预应力技术对施工规范有着严格的要求,在进行建筑施工中的预应力技术应用时一定要严格执行技术要求,发挥预应力技术在建筑施工中优势。

1、建筑结构加固法的应用原则及预应力技术特点分析1.1建筑物加固要遵循以下的原则:(1)提高加固的效率,是加固可以发挥综合作用,不仅要提满足建筑物的加固要求,也要进一步的满足建筑物其他功能的提高,例如,如果除承载力不足外,钢筋混凝土校还存在刚度偏低的问题,则可考虑外包混凝土的加固方案。

如果结构构件存在高温、冻碰、化学侵蚀等造成的损伤以及保护层厚度不足等缺陷,在选择加固方案时也应同时考虑(2)尽可能的减少对于建筑物原有新能的负面影响,例如,常见的建筑物中,民用住宅、商业建筑、公共建筑等都有各自的主要功能和特点,不能因为使用了建筑物的结构化加固方法后,就对其原有的新能产生了很大的影响,这其中,比较典型的是加固后的建筑物其美观和外形受到了很大的改变,这些情况都要得以相当的重视,同时也要避免对原有装修结构和装修效果的影响。

降低加固所影响到的建筑物原有的功能,加固的一个重要前提。

(3)加固过程中为了充分的降低加固成本,要保证加固中新旧材料的同时使用,避免造成的浪费,这些都需要科学合理的安装加固计划进行相应的指导,拆除原有建筑物内的一些不合理的部件,通过加固材料进行补建,以提高建筑物的性能和寿命。

同时要通过临时卸载、临时支顶或采取预应力加固的方法等,减小应力滞后现象,充分发挥新增部分的作用。

1.2 在预应力技术在建筑施工中主要应用于混凝土工程中。

在混凝土工程中,使用该技术的目的是在混凝土结构中产生预应力状态,对外荷载产生的拉应力进行抵销或者减弱。

施工人员要建立混凝土的系统构件,提高混凝土的抗压强度,弥补混凝土的低抗拉度,延缓混凝土的开裂。

预应力混凝土结构一般采用钢材和高强度混凝土,以提高其抗剪、抗压、抗渗和抗疲劳的能力。

预应力网壳结构的工程应用及特点【摘要】随着投资者对经济效益最大的追求,预应力网壳结构在大跨度空间结构中满足了节约钢材、施工方便及建筑造型美观等各项要求。

【关键词】预应力钢结构;网壳结构;工程应用;特点

一、前言

网壳结构是具有曲面形状并具有壳体的结构特征的空间网格结构即为网状的壳体结构,是格构化的壳体。

它是由杆件构成的曲面网格结构,可以看作是曲面状的网架结构。

预应力作为一种技术手段来源于日常生活,并陆续应用于工程中,预应力网壳结构便是其中之一。

二十世纪四十年代,美国著名的建筑大师巴克明斯特·富勒(c r. buckminster fuller),从一些自然现象中得到启迪,发现了自然界的“间断压连续拉”的客观规律,将这种规律命名为张拉整体(tensegrity )[1,2]。

结构中尽量减少受压状态而使结构处于连续的张力状态,从而使压力成为张力海洋中的孤岛。

依据对称性法则,既然宇宙中存在着“间断压连续拉”的原理,就应该存在着“间断拉连续压”的原理。

实际上确实也广泛存在着“间断拉连续压”的现象。

宇宙的星球就是“间断拉连续压”的最好模型,物质在万有引力的作用下收缩,又由于内部的相互挤压从而形成稳定的结构形态。

二、预应力网壳结构的发展情况

一种结构型式的产生或者被淘汰都存在一定的条件,而使设计

能满足当前应用的需要是主要的。

早期网壳结构的雏形是钢筋混凝土薄壳,但是钢筋混凝土薄壳施工时需要架设大量模板,工作量很大,施工速度较慢,工程造价高。

因而人们对之逐渐丧失兴趣,开始寻求新的结构构造形式。

与其他传统结构相类似,预应力网壳结构的发展首先是依赖于实际应用的需要,在一些大空间、大跨度的应用需求下,促进了预应力网壳结构的发展。

譬如,体育建筑、会展中心、交通设施以及其他公共建筑的需要。

随着研究开发工作的加强,理论上已取得了一定的进展,基本上满足了工程设计的需要。

尤其近年来,我国陆续建成预应力拉索钢网壳结构十余座,建筑面积达400余万平方米[4],建筑造型和结构形式丰富新颖,预应力工艺和布索方式多种多样,预应力技术高科技含量显著,取得了一些国外没有或罕见的科技成果及技术[5]。

目前,预应力钢结构正在快速发展,其主要趋势是:现代预应力技术的应用已从平面结构拓展到空间结构;单次预应力迈向多次预应力;对结构施加预应力的布索趋于灵活高效化;设计分析借助新理论和计算机更加深入精确化;构件制作趋于工厂定型化;施工装配趋于大型严密化。

这些“标志着中国大型建筑结构的设计理论和工程实践已大步进入世界先进技术行列,表明我国预应力钢结构学科的研究、设计和实践水平向更深、更高的方向发展”。

三、预应力网壳结构的工程应用

预应力钢结构自诞生以来,已经走过了50年历程。

而在二次大战后经济建设的高潮中空间结构得到很大发展,各种类型的薄壳、

折板、悬索、网架、网壳和薄膜等空间结构相继在世界各地问世和兴建。

经过20余年的工程实践,各类空间结构都充分显示了自己的优缺点及适用范围,对那些适应工业化批量生产、整体快速施工和经济耐用的结构类型,在工程建设中表现了强大的生命力。

德国工程师施威德勒对网壳的诞生与发展起了关键性的作用,他在钢筋混凝土薄壳的基础上提出了一种新的构造型式,即把弯顶壳面划分为径向的肋和纬向的水平环线,并连接在一起,而且在每个梯形网格内再用斜杆分成两个或四个三角形,这样弯顶表面的内力分布会更加均匀,结构自身重量也会进一步降低,从而可跨越更大的空间。

这样的网壳结构即沿某种曲面有规律的布置大致相同的网格或尺寸较小的单元,从而组成空间杆系结构。

1863年施威德勒在德国建造的一个设计的30m直径钢穹顶,是作为贮气罐的顶盖之用,由此命名的这种施威德勒形式(我国规程称为肋环斜杆型)的网壳穹顶,至今仍作为球面网壳的一种重要形式。

近年来,由于计算机的迅猛发展使曲面形网壳的设计与制作大为方便,我国也开始了预应力钢结构的研究与发展,兴建了一批有代表性的工程建筑物。

如攀枝花市体育馆多次预应力网壳屋盖,北京华北电力调度塔,四川达竹矿多次预应力输煤栈桥等。

这些标志着我国大型建筑结构的设计理论和工程研究已大步进入世界先进技术行列,表明我国预应力钢结构学科的研究、设计和实践水平向更深、更高的方向发展。

四、预应力网壳结构的特点

预应力网壳结构是把现代预应力技术应用到网壳中,从而形成一类新型的预应力大跨度空间钢结构体系,这一类结构受力合理、刚度大、自重轻,制作安装也比较方便,在近十多年来得到开发与发展,并受到国内外科技界和工程界的关注和重视,也总结出以下几方面特点:

1、充分利用材料的弹性强度潜力以提高承载能力

普通钢结构杆件的受力过程是从零应力开始(不计自重),外部荷载作用后杆件开始受力直至应力达到材料的抗拉或抗压极限。

杆件承载力大小取决于杆件截面积a与强度极限f的乘积,即f=a*f。

在钢材抗拉与抗压强度相等的条件下,先在受拉杆件中引入最大的预压应力(不计稳定系数时),然后承受荷载,则其抗拉能力可提高一倍。

普通拉杆的承载力f1是从零应力状态开始的,当截面应力达到极限值f后就不再受载。

而引入预压应力时其承载能力f2

是从预应力状态-f开始的。

随着荷载的增长首先抵消截面预应力,荷载继续增大至截面应力为极限值f后而不再能受力。

显然f2=2f1。

换句话说,非预应力钢结构杆件的材料强度最大值只是可以被利用的强度幅值的一半,而预应力杆件在引入与荷载应力符号相反的预应力后,则可提高原强度承载能力一倍。

也就是说预应力可以大大提高结构的弹性受力范围。

2、预应力网壳结构可以改善结构的受力状态,节约钢材

在传统网壳结构中,杆件的内力一般为轴力,各杆件的内力分布也比较均匀,但是在杆件内引入预应力后可以改善其受力状态,

降低内力峰值,节约用钢量。

例如拉索法预应力网壳结构,它是在网壳结构的不同部位布置高强柔性拉索,借助张拉钢索在结构中产生预应力的方法。

拉索法是目前广泛使用的一种施加预应力的手段,可使结构达到较佳的受力状态,而且预应力网壳比非预应力网壳的省钢率一般为30%左右,有的甚至高达40%以上,自重降低,使预应力网壳结构可以跨越更大的空间。

3、提高结构的刚度和稳定性,调整其动力性能

预应力能使结构产生与外部荷载作用下位移方向相反或相同的预应力位移v0,可以提高结构的刚度。

反向预应力位移v0如同结构的起拱,在荷载作用下可先抵消初始挠度,再在水平轴线基础上计算结构实际挠度。

同向预应力位移如同预位移,在荷载作用前因预应力作用而产生挠度,待荷载作用时,则不再产生新的挠度。

换言之,结构大大提高了刚度。

预应力还可以改变基本杆件的动力性能。

根据预应力体系的选择与预应力施加力度的大小可以调节基本杆件的振动频率与自振周期,从而调整其动力特性。

五、结论

预应力网壳结构最大限度地利用了预应力和网壳结构技术本身的优点,随着建筑材料、计算机技术和结构理论的进步,预应力网壳结构总的发展趋势是:跨度越来越大,所用材料越来越经济。

参考文献:

[1] motro a.tensegrity systems-latest developments and perspective.in proceedings of iass,madrid,1989:3

[2]pugh a.an introduction to tensegrity.university of california press,berkeley,1976

[3]陆赐麟.预应力空间钢结构的现况和发展.空间结构,1995,1(1):1~14 .

[4]刘锡良.我国平板网架结构的发展现况.钢结构,1994(1) .

[5]董石麟.我国网架结构发展中的新技术、新结构.建筑结构,1998(1).。