契丹族的起源及发展

- 格式:docx

- 大小:14.57 KB

- 文档页数:2

题目:契丹族发祥地——中国平泉姓名:范莹学号:201007024001专业:10文产契丹族发祥地——中国平泉少数民族作为中华民族大家庭的一部分,以其悠久多彩的文化独树一帜,丰富了中华民族的文化。

金庸的《天龙八部》中武功超群、义薄云天的萧峰,你一定印象深刻吧?他就是契丹人。

几乎家喻户晓的《杨家将》,讲的就是1000多年前,宋朝军队在杨家将率领下与强大的契丹军队激战沙场的故事。

大约距今千年左右,契丹族活跃在我国的北方,在中国历史上扮演过重要角色。

而现在,这个庞大的帝国神秘的消失了,它的种种吸引着一群人的好奇心。

契丹族作为这次我研究的一个主体,我通过实地考察和现有资料的研究来深入的了解河北省平泉县的契丹发祥地。

一、研究意义(一)宏观意义当今世界,文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。

传统文化的力量,深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

严峻的现实告诉我们,文化竞争正成为决定企业、民族和国家命运最根本和最后的竞争。

博大精深的中华文化,正是源远流长的中华民族精神在中国历代优秀文化中的积淀与升华。

中国传统文化本身虽然不可能再度直接成为新文化,但其内在的基本文化精神却可以经过批判、改造、继承、弘扬而再度成为新的文化的生长点。

研究契丹族的文化,可以促进我国传统文化之间的互相融合和发展,促进各民族的交流,使各民族之间取长补短,顺应现代社会发展。

(二)微观意义我们所学的专业就是有关于文化产业的研究,这个课题正好运用到我们所学的知识,使我们能通过所学的知识,从专业的角度去更好的审视回族的传统文化,促进文化间的交流、融合。

二、研究目的就经济的发展而言,一个国家如果没有文化的积淀就成了无本之木,无源之水。

文化是民族的根本,国家的基础,是凝聚十几亿人民的强大的精神粘合剂,是中华民族最可宝贵的文化遗产。

契丹族是一个少数民族,契丹族的文化属于独特的民族文化,对这种少数民族状况的研究,有助于做出一个从特殊到一般的演绎论证模式,从而可以得出类似的边缘群体传播文化的总体特征。

描写契丹的文章-概述说明以及解释1.引言1.1 概述契丹是中国历史上一个重要民族,在中国历史长河中有着独特的地位。

他们在中国历史上的活动始于五胡十六国时期,随后建立了后来的辽朝。

契丹民族拥有辽朝这样一个辉煌的历史,给中国历史文化带来了深远的影响。

契丹的崛起是在中国古代历史上的一个重要节点。

他们建立的辽朝,不仅扩张了疆土,并统一了北方,还使中国历史进入了一个新的时代。

辽朝的政权持续了近两百年,期间他们在政治、军事、经济、文化等方面都取得了重大的成就和影响力。

契丹社会结构的特点是独特而特殊的。

契丹民族有严格的社会等级制度,以统治者为中心,分为贵族、士人、农民和奴隶等多个阶层。

这种社会结构为契丹民族的历史赋予了独特的色彩,并对后来的历史进程产生了深远的影响。

契丹的文化特点也是其独有的一面。

契丹民族有自己的语言文字——契丹文,该文字是一种象形文字,独树一帜。

契丹文的发展对于契丹文化的传承和发展起到了重要的作用。

此外,契丹民族还有丰富的音乐舞蹈、绘画雕塑、建筑等文化艺术,为中国古代文化多元性的发展做出了巨大的贡献。

契丹民族的历史和文化对中国乃至世界历史文化产生了重要的影响。

他们的崛起和辉煌给中国历史增添了许多辉煌篇章,同时也为中国古代文化的繁荣提供了有力的支撑。

在现代社会,对契丹历史的研究和契丹文化的传承与发展,具有重要的意义和价值。

它们不仅是我们认识历史和文化的重要途径,同时也为我们了解中国古代民族融合、文化交流和和平共处提供了宝贵的经验和启示。

总之,契丹民族的历史和文化是中华文明宝贵的组成部分,深深烙印在中华民族的文化记忆中。

1.2文章结构文章结构是指文章的整体布局和组织方式,它对于文章的逻辑性和连贯性起到了至关重要的作用。

在本篇描写契丹的文章中,文章结构主要分为以下几个部分:1. 引言部分:在引言部分,我们将对契丹这个主题进行概述,简要介绍契丹的背景和意义,并说明本文的目的和重要性。

2. 正文部分:正文部分是整篇文章的核心,是对契丹进行详细描写和分析的部分。

《契丹早期历史若干问题研究》篇一一、引言契丹族是中国历史上重要的少数民族之一,其历史可以追溯到公元前五千年前的夏商时期。

本文旨在针对契丹早期历史中若干重要问题进行深入探讨,通过对相关文献资料的梳理、比较与分形研究,试图为更好地认识和理解契丹民族的发展演变过程提供理论依据和资料支撑。

二、契丹族源的探究契丹的起源至今仍是学界争论的焦点之一。

在现有的史料中,多数学者认为契丹族的起源可以追溯到东北亚地区的某个部族或地区。

对于其早期的社会组织形态、生产方式等基础问题,已有文献虽然有些线索,但仍不够详细完整。

通过对文献和考古资料的分析,我们发现,关于契丹族的族源及其形成发展的过程,需要进一步深入挖掘和探讨。

三、契丹早期政治制度的演变契丹早期的政治制度对于其民族的发展具有重要影响。

在早期,契丹社会实行的是部落联盟制度,这种制度在一定的历史时期内对契丹的统一和稳定起到了重要作用。

随着社会生产力的发展和阶级的分化,部落联盟制度逐渐向更为复杂的国家政治制度转变。

在契丹建国前后,政治制度的变革以及与之相关的政策、法规等都值得我们深入研究和探讨。

四、契丹早期文化特点及发展文化是一个民族的精神支柱和灵魂。

契丹文化作为中国多元文化的重要组成部分,其早期文化特点及发展历程具有重要研究价值。

从现有的文献和考古资料来看,契丹文化具有鲜明的地域特色和民族特色,其文化内涵丰富多样,包括宗教信仰、艺术、音乐、舞蹈、服饰等方面。

深入研究契丹文化的早期特点及发展历程,有助于我们更好地认识和理解这个古老民族的文明和精神世界。

五、对外关系及与周边民族的互动作为东北亚地区的重要民族之一,契丹的对外关系及其与周边民族的互动对于其发展具有重要意义。

在早期,契丹与周边各民族之间存在着复杂的政治、经济和文化交流。

这些交流对于契丹的民族发展、社会进步以及文化传承都产生了深远影响。

因此,研究契丹早期对外关系及其与周边民族的互动,有助于我们更全面地了解这个民族的成长历程和历史地位。

契丹1.契丹的后人几百万契丹人的命运大致有三种:第一,居住在契丹祖地的契丹人渐渐忘记了自己的族源,与其他民族融合在一起。

第二,西辽灭亡后,大部分漠北契丹人向西迁移到了伊朗克尔曼地区,被完全伊斯兰化。

第三,金、蒙战争爆发后,部分“誓不食金粟”的契丹人投靠了蒙古,并在随蒙古军队东征西讨,扩散到了全国各地。

比如云南的“本人”。

2.契丹的族源关于契丹族的起源有着一个美丽的传说:在茫茫的北方草原上流淌着两条河流,一条叫西拉木伦河,意思是"黄水"。

人们把它看作是黄河在远方的女儿,所以文献上写作“潢河”;另一条河叫“老哈河”,也叫“土河”,两河流域孕育了草原上的文明。

传说中,一位驾着青牛车从潢河而来的仙女,与一位从土河骑着白马来的勇士,在两河的交汇处相遇,两人相恋,并结为夫妻,他们便是契丹族的始祖。

历史学家根据这个传说和一些相关史料的考证,对契丹族的起源作了如下解释:他们认为仙女和勇士所代表的分别是居住在两河流域的两个原始氏族,一个以“白马”为图腾,居住在“马盂山”;一个以“青牛”为图腾,住在“平地松林”。

后来两个氏族都迁徙到两河汇聚处的木叶山,他们联姻繁衍,他们的子孙繁衍成为八个部落,逐渐发展成为以后的契丹族。

新店子居民属于古蒙古高原类型,与现代北亚蒙古人种最相似,但因为生活在各民族融合程度较高的内蒙古中南部地区,也不能排除某些个体与东亚蒙古人种接近的可能性。

饮牛沟居民母系遗传上与现代东亚和西伯利亚人群关系密切。

从蒙元帝国以来,蒙古人便与其他民族广泛通婚、混血,契丹人与其他人群也一直血缘融合。

系统发育树中,契丹人群与蒙古国蒙古人群关系密切,且与属于北亚人群的各组距离更为接近。

通过系统发育分析,可以看到契丹与达斡尔的遗传关系并非最近,在对比人群中,外蒙与契丹的遗传关系最近,内蒙和北方汉族与契丹的遗传关系也较近,因此达斡尔与契丹的相对较近的遗传关系,结合二者的mtDNAHVRⅠ序列多态性的分析结果,只能说明达斡尔族与契丹族之间存在一定的亲缘关系,而不能支持达斡尔族就是契丹族直接后裔的说法.达斡尔人群与北方汉族人群为代表的东亚人种聚在一起,而远离于契丹人群,并不支持达斡尔族起源于契丹的说法。

契丹族简介契丹族(英语:Khitay)为中国古代游牧民族,发源于中国东北地区,采取半农半牧生活。

早期分契丹八部,唐初形成了统一的大贺氏联盟。

唐太宗以后,唐置松漠都督府,赐姓李。

大贺氏联盟瓦解后,契丹人又建立了遥辇氏部落联盟,依附于后突厥汗国。

天宝四年(745年),后突厥为回纥所灭,此后百年间,契丹人一直为回纥所统治。

唐末,契丹首领耶律阿保机统一各部,于后梁开平元年(907年)即可汗位,神册元年(916年)称帝,国号契丹。

大同元年(947年)辽太宗改国号为辽,统和二年(984年)又改称大契丹;咸雍二年(1066年)复号辽。

天庆五年(1115年),女真族建立金朝。

在金军的进攻下,辽朝于保大五年(1125年)灭亡。

西辽延庆九年(1132年),耶律大石称帝,史称“西辽”,又称“哈喇契丹”,成为当时中亚地区的强国。

西辽于金兴定二年(1218年)为蒙古所灭。

契丹人髡发,服装通常为长袍左衽,圆领窄袖。

契丹人住所为毡帐,皇帝的御帐称为捺钵。

随着辽国的灭亡,契丹人逐渐融入了其他各民族,还有少部分演变为今日的达斡尔族和云南的本人。

建立大辽痕德廑可汗死后,唐天祐四年(907年),耶律阿保机成为可汗,可汗选立转入迭剌部耶律氏家族。

本来按照原始的军事民主制和选汗制,一旦可汗之位转入一个家族,那么这个家族的成年男子都有机会当可汗。

但是阿保机在位时期,羡慕中原王朝文化,希望可以和中原皇帝那样采取终身制,所以到了改选之年拒绝让出汗位。

所以在汗位的诱惑下,阿保机的几位弟弟决定逼迫他进行选举,于是就发生了历史上著名的的三次“诸弟之乱”。

阿保机凭借他的智慧和可敦述律平的辅助,成功地粉碎了他弟弟们发动的一次次叛乱。

内部稳定之后,其他七个部落的首领不服,也希望当可汗。

于是阿保机在述律平的帮助下,引诱七部首领来盐池赴宴,成功杀死七部首领,这就是历史上著名的“盐池之变”,从而清除了反对势力,统一了契丹八部。

辽神册元年(916年),阿保机称皇帝,建国号“大契丹国”,年号神册,阿保机即辽太祖,从此契丹的可汗成为历史。

契丹文对照表摘要:一、契丹文的背景介绍1.契丹族的起源和发展2.契丹文的产生和历史地位二、契丹文的构成和特点1.契丹文的字母表及发音规则2.契丹文的书写方式和结构特点三、契丹文对照表的应用价值1.对研究契丹历史文化的意义2.对现代汉字研究的启示和影响四、契丹文对照表的局限性及未来研究方向1.对照表的不足和需要改进之处2.契丹文研究的发展趋势和前景正文:契丹文对照表是对契丹文字进行整理、归纳和对比的一项重要成果。

契丹文是契丹族在公元10 世纪至12 世纪期间使用的一种文字,起源于契丹国的建立者耶律阿保机所创制的“契丹大字”。

契丹文在当时的辽国境内广泛使用,对契丹族的政治、经济、文化等方面产生了深远的影响。

契丹文的构成和特点较为独特,其字母表共有66 个字母,分为15 个元音和51 个辅音。

契丹文的书写方式有横书、竖书和草书等多种,字形结构多样,具有一定程度的象形、指事的成分。

由于历史原因,契丹文逐渐失传,成为一种神秘的文字。

近年来,随着对契丹文研究的不断深入,契丹文对照表的应用价值日益凸显。

这一对照表为研究者提供了方便,有助于了解契丹文的结构和发音特点,推动契丹历史文化研究的发展。

同时,契丹文对照表对现代汉字研究也具有一定的启示和影响,为探讨汉字的起源和演变提供了新的视角。

然而,契丹文对照表仍存在一定的局限性。

首先,对照表中的契丹文字样可能不够全面,还有待进一步补充和完善。

其次,对照表在解释契丹文含义方面尚不够准确,需要结合其他史料进行解读。

最后,契丹文研究尚处于起步阶段,未来还有很大的发展空间。

总之,契丹文对照表是契丹文研究的一项重要成果,为研究者提供了便利。

然而,对照表仍存在局限性,需要继续完善和提高。

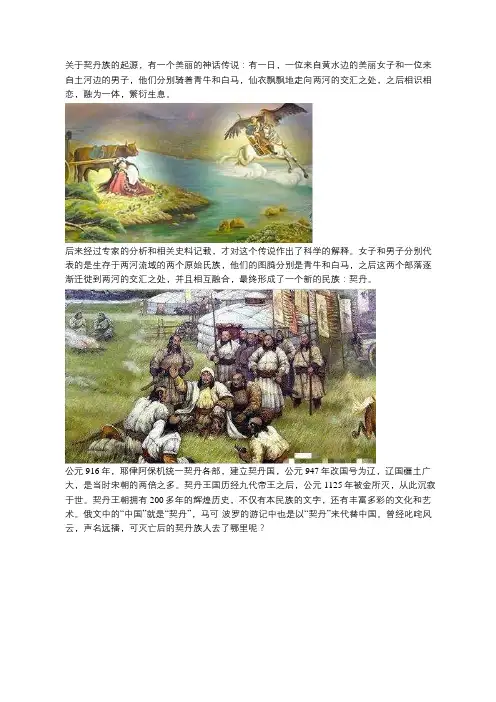

关于契丹族的起源,有一个美丽的神话传说:有一日,一位来自黄水边的美丽女子和一位来自土河边的男子,他们分别骑着青牛和白马,仙衣飘飘地走向两河的交汇之处,之后相识相恋,融为一体,繁衍生息。

后来经过专家的分析和相关史料记载,才对这个传说作出了科学的解释。

女子和男子分别代表的是生存于两河流域的两个原始氏族,他们的图腾分别是青牛和白马,之后这两个部落逐渐迁徙到两河的交汇之处,并且相互融合,最终形成了一个新的民族:契丹。

公元916年,耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹国,公元947年改国号为辽,辽国疆土广大,是当时宋朝的两倍之多。

契丹王国历经九代帝王之后,公元1125年被金所灭,从此沉寂于世。

契丹王朝拥有200多年的辉煌历史,不仅有本民族的文字,还有丰富多彩的文化和艺术。

俄文中的“中国”就是“契丹”,马可·波罗的游记中也是以“契丹”来代替中国。

曾经叱咤风云,声名远播,可灭亡后的契丹族人去了哪里呢?史学界推测出了几种契丹人可能的去向:一种是居住在契丹祖地的人,他们逐渐与其他民族交融,以至于后来忘记了自己的族源;第二种可能是,居于漠北的契丹人在“西辽”的灭亡之后,逐渐迁徙到克尔曼地区,最后转化为伊斯兰信徒;还有一种可能就是,一部分契丹人投靠于蒙古国,散居各地。

除了这三种推测外,还有人认为如今生活在大兴安岭地区的达斡尔人就是契丹后裔。

因为根据他们的生活习惯以及民俗风情判断,达斡尔人继承了很多契丹人的传统,他们很有可能是契丹后裔,但是证据尚不确凿。

另外,在云南保山的施甸县,发现了一个仍在自己祖先的坟墓上使用契丹文字的特殊族群,统称"本人"。

而且在那里的一座宗祠里还有一块牌匾,匾上所刻即是“耶律”二字。

"本人"说,这是为了纪念他们的先祖阿苏鲁,并表明他们的契丹后裔身份。

他们,真的是契丹人的后裔吗?尽管这个结论还未得到最终的定论,但是一次次的寻觅和鉴定,已经将目标渐渐推进,相信在不久的将来一定会解开这个谜底。

契丹人身世起源隐含神秘线索,炎帝竟是红山文化圈的主人?契丹的起源和早期历史茫昧难知,其身世牵涉到了华夏民族早期历史。

经考证,契丹先民很可能是环渤海夷中的审吉人,后来西迁至西辽河地区,加入了东胡之中。

在东胡名王葛乌菟时期有所发展,自我认同为葛乌菟人。

东胡被匈奴打败后,审吉人跟着一批葛乌菟人逃到了鲜卑山继续繁衍。

十六国时期,慕容部打败这批葛乌菟人,按照其身世、种族、文化差异,分为宇文、库莫奚、契丹三部,从此正式称为契丹人。

红山文化神秘的“葛乌菟”上古史在北方民族史料中也有线索。

人们都知道炎黄大战,但很少有人知道炎帝的事情,他是什么族属,战败后分布在哪里等等。

记载了契丹人身世的辽史和鲜卑人的周书,给出了一个很重要的线索:炎帝后裔与西辽河地区的一位名为葛乌菟的英雄有关。

《周书·文帝》:太祖文皇帝姓宇文氏,讳泰,字黑獭,代武川人也。

其先出自炎帝神农氏,为黄帝所灭,子孙遯居朔野。

有葛乌菟者,雄武多算略,鲜卑慕之,奉以为主,遂总十二部落,世为大人。

《辽史·世表》:庖牺氏降,炎帝氏、黄帝氏子孙众多,王畿之封建有限,王政之布无穷,故君四方者,多二帝子孙,而自服土中者本同出也。

考之宇文周之书,辽本炎帝之後,而耶律俨称辽为轩辕後。

俨志晚出,盍从周书。

盖炎帝之裔曰葛乌菟者,世雄朔陲,後为冒顿可汗所袭,保鲜卑山以居,号鲜卑氏。

既而慕容燕破之,析其部曰宇文,曰库莫奚,曰契丹。

契丹之名,见于此。

这个人生活年代不详,其部族大概在辽西地区称雄了若干世代,秦末被冒顿单于所破,后裔逃亡鲜卑山。

从这段叙述来看,可知葛乌菟实际上就是东胡。

东胡被冒顿所破,是有信史可证的,时间大概在公元前206年。

我们不知道葛乌菟是什么,但是东胡的历史却有一点线索,可以反求。

看文献可知,“红山文化圈”先后生活着诸多族群,早期的如阪泉氏、鸟夷等,然后是孤竹、北殷、目夷等,西周时期有豹胡、高夷、独鹿、东胡、山戎、令支、屠何等(逸周书王会)。

契丹族的发源地是哪里契丹族的发源地是哪里?1.民族契丹族是中国历史上一个有深远影响的少数民族。

“契丹”本意为镔铁,表示坚固。

由于契丹的名声远杨,国外有些民族至今仍然把中国称做“契丹”。

契丹本属东胡族系,是鲜卑的一支,4世纪中从鲜卑族中分离出来,游牧于潢水(今内蒙古赤峰市境内的锡拉木伦河)。

土河(今赤峰市境内的老哈河)一带。

6世纪前期,契丹族尚处在部落阶段,唐初形成部落联盟,曾臣服于漠北的突厥汗国。

唐太宗贞观二年(628年),契丹部落联盟背弃突厥,归附唐朝。

契丹与唐朝之间,既有朝贡、入仕和贸易,也有战争和掳掠。

907年,契丹建立了政权,成为中国北方一个强大势力。

916年,契丹族首领耶律阿保机创建契丹国。

947年,太宗耶律德光改国号为辽,辽成为中国北方统一的政权。

契丹王国强盛,其疆域东自大海,西至流沙,南越长城,北绝大漠。

1125年,辽为金所灭,此后契丹逐渐被融合。

契丹是一个进取开放的民族,通过与中原及西方的密切交往,创造了具有特色的文化。

契丹人采取因俗而治的政策,“以国制治契丹,以汉制待汉人”,又仿汉制实行科举,制订成文法典。

建立全体男丁皆人兵籍的兵制,又依本身游牧民族习俗而首创五京制。

共建有5个都城,即上京、中京、东京、南京和西京。

其中首都辽上京和陪都辽中京均建在北方草原契丹本土内(今内蒙古赤峰市境内),是著名的草原城市。

契丹人于920年仿汉字偏旁创制了契丹文字,史称大字,后又仿回鹘文创制了契丹小字。

契丹文字的创造标志着契丹族的进步。

契丹人还喜欢绘画,皇太子耶律倍便是契丹国著名的画家,尤其擅画马。

契丹族广建佛寺和佛塔,使辽王朝的文化颇为昌盛。

内蒙古草原东部是契丹族的发祥地,也是其立国后统治的中心区。

在这里留下了大量珍贵的契丹族遗迹遗物,成为草原文明繁荣的象征。

2.艺术契丹是骑马打天下的民族,骑兵部队是其立国之本,契丹骑兵骁勇善战,与宋、西夏战争中经常取胜。

一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解契丹族的起源、发展历程及其在我国历史上的地位。

(2)掌握契丹族建立的大辽国的主要史实,如辽太祖阿保机建立辽国、辽太宗耶律德光统一北方等。

(3)了解契丹族与五代、北宋等朝代之间的关系。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析契丹族的历史背景、发展过程及其影响。

(2)学会利用历史资料、图片等资源,提高历史学科的研究方法和素养。

3. 情感态度与价值观:(1)认识契丹族在我国历史发展中的重要作用,增强民族自豪感。

(2)培养学生尊重历史、客观分析问题的态度。

二、教学内容1. 契丹族的起源与发展(1)介绍契丹族的起源,如鲜卑族的后裔、生活在辽河上游等。

(2)讲述契丹族的发展过程,如部落联盟、建立政权等。

2. 契丹族的兴起与大辽国的建立(1)讲述辽太祖阿保机建立辽国的过程,如统一契丹各部、建立政权等。

(2)介绍辽太宗耶律德光统一北方的史实,如征服后晋、占领中原等。

3. 契丹族与五代、北宋的关系(1)讲述契丹族与五代之间的关系,如支持后梁、后唐等。

(2)介绍契丹族与北宋的战争与和平,如澶渊之盟等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)契丹族的起源、发展历程及其在我国历史上的地位。

(2)契丹族建立的大辽国的主要史实。

(3)契丹族与五代、北宋等朝代之间的关系。

2. 教学难点:(1)契丹族在不同历史时期的变迁。

(2)契丹族在我国历史发展中的作用与影响。

四、教学过程1. 导入新课:(1)回顾上节课的内容,引导学生进入历史情境。

(2)通过提问方式,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生阅读教材,了解契丹族的起源与发展。

(2)分组讨论,分析契丹族的历史背景及其影响。

3. 课堂讲解:(1)讲解契丹族的起源、发展历程及其在我国历史上的地位。

(2)阐述契丹族建立的大辽国的主要史实。

(3)分析契丹族与五代、北宋等朝代之间的关系。

4. 互动环节:(1)让学生分享自己收集的关于契丹族的历史资料。

契丹、党项的崛起在中国的历史上,虽然存在不少少数民族政权,但是这些政权往往旋起旋灭,以至于被古人讥笑为“胡虏无百年之国运”。

但是,在中国历史上,有几个少数民族政权曾长时间地存在,辽、西夏便是存在了很长时间的少数民族政权。

其中,辽由契丹族建立,西夏由党项族建立。

一、契丹的历史与崛起契丹是世居于东北的少数民族,对于其起源,有起源于匈奴之说,也有发源于东胡之说。

契丹民族直到唐朝中前期,仍然处于部落状态,对于中原王朝时叛时降。

在契丹人的政治演进过程中,耶律阿保机是关键人物。

上图是《契丹人饮马图》,从图书我们可以看到马,这反映了什么信息呢?这其实反映了契丹人的游牧民族特性。

其次,图中人物的着装反映了什么呢?可以看出,契丹人的衣着已经摆脱了“茹毛饮血”的状态,有了一定程度的汉化,这也许说明当时契丹人已经在相当在的程度上接受了中原文明。

原先,契丹人的政治体制有强烈的军事民主制色彩,统治家族的所有男子均有机会获得汗位,而且可汗并非终身制。

耶律阿保机倾慕中原的政治制度,希望可以实施像中原皇帝那样的政治制度。

后来经过“诸弟之乱”,阿保机平定了几个弟弟的叛乱,保持了统治家族内部的稳定。

再后来,又经过“盐池之变”,阿保机诛杀了其它部族的几个领袖,实了契丹部落的统一。

耶律阿保机重用韩延徽、韩知古、康默记、卢文进等汉人,按照他们的意见发展农业,进行政治制度的改革。

阿保机从中原地区掳掠人口,收留从中原逃到关外的汉族难民,并建立中原式的城郭来安置这些人口。

这些汉化因素,使契丹可以仿照中原王朝建立一个契丹、汉族因素合而为一的政权。

公元916年,耶律阿保机正式建立契丹国,后国号更名为“辽”。

辽国祚绵延二百余年,至1125年灭亡。

2、党项族西夏是与辽同时存在的一个少数民族政权,它是由党项族建立的。

党项族是羌族的一支,曾被称为党项羌。

党项族原本生产、生活状态落后,但是到北宋初年,党项人已经在很大程度上被汉化,史书称,“耕稼之事,略与汉同”。

契丹起源的典故

契丹是中国历史上的一个重要民族,其起源可以追溯到公元10世纪初。

关于契丹起源的典故,有一段流传较广的传说。

相传,契丹的始祖为名叫摄提剌的人,他是一位来自于北方的狩猎者和部落首领。

摄提剌生活在公元907年左右,当时北方辽地区的部落频繁交战,各部落纷争不断。

在一次战斗中,摄提剌带领他的部落与一支强大的敌军作战。

虽然摄提剌和他的人勇敢抵抗,但最终他们还是被敌人击败了。

摄提剌为了保护自己的部落人民,不得已带着他的家族和一些忠诚的追随者向北逃亡,寻找一个更加安全的居住地。

经过漫长的旅途,摄提剌终于来到了一个风景秀丽的地方。

这里有广阔的草原、河流和丰富的野生动植物资源,十分适合人类居住。

摄提剌决定在这里建立一个新的部落,并将其命名为'契丹'。

摄提剌率领的契丹部落很快发展壮大,他们善于骑射战斗,并采用了一些先进的政治和军事制度,例如设立了皇帝和世袭制度。

他们向四周的部落发动攻击,最终建立了契丹国,成为了当时中国北方的一个重要王朝。

这个典故虽然只是一个传说,但它描绘了契丹人最初的迁徙和建国过程。

契丹人通过不断的努力和发展,最终成为了一个强大的帝国,并对中国历史产生了深远的影响。

需要注意的是,契丹起源的典故目前还没有得到确凿的历史证据支持,因此在研究契丹起源问题时,我们仍需要进一步的探索和研究。

契丹族的起源及发展

契丹族是发源于中国东北地区,采用半农半牧的生活方式的游牧民族,其族属系东胡族系中吸纳了大量匈奴人的鲜卑,经历一系列动荡后建立了封建王朝,疆域辽阔、实力雄厚,吸收各民族文化,因俗而治,一度与宋王朝分庭抗礼。

唐朝时置松漠都督府管理,后依附于突厥汗国建立遥奉氏部落联盟,在突厥被回统灭后的百余年间,契丹人一直被回所统治。

契丹自4 世纪登上历史舞台,后建立强大的辽朝,活跃于中国北方长达8个世纪之久,与北宋对峙一百余年,对中国历史进程的发展产生了深远影响。

辽朝灭亡后,契丹族逐渐融入其他民族,元朝中后期,“契丹”已不再作为独立的民族名称而存在。

契丹作为部落的名称,在古代历史资料记载中,最早出现于公元4世纪的末期。

当时,北魏太祖登国三年(388),出于政治、军事扩张的需要,魏军遂大举进攻松漠地区诸部,击破势力强大的库莫奚部落集团,并导致其内部发生分裂,使原本生活于此部落集团中的契丹部落,从此完全独立出来,从此成为与库莫奚集团旗鼓相当的又一支新的部落集团,这就是史书上记载的契丹与库莫奚“从此分背”的发展过程。

契丹部落的最早生居地,就是古代的松漠地区。

出现于松漠地区以后,也基本没有完全脱离这一地区,因此,古松漠地区不仅是契丹人部落生活的最早生居地,也是契丹人的部落发祥地,是后来契丹辽朝政权的政治中心。

契丹部落自北魏登国三年形成独立的部落集团之后,很快地就具有一般游牧部落所具有的共同发展特征,即契丹部落与库莫奚部落一样,也开始不断地向中原地区发起军事骚扰活动。

可见,自北魏登国三年之后,契丹部落就已经逐渐发展成为一支势力庞大的部落集团。

总之,自4世纪末至5世纪末,契丹部落经过近一个世纪的发展历程,已经从东部鲜卑宇文部崩溃的孑遗,通过氏族群体间的不断整合,发展成为一个具备多个氏族部落组织成员的部落整合体。