第十章 土壤养分循环

- 格式:ppt

- 大小:912.00 KB

- 文档页数:72

土壤养分循环和微生物作用土壤是地球表面最薄、却又最为重要的生物圈之一。

土壤中有数百种不同的微生物,它们与土壤内的植物根系紧密联系在一起,共同维护着地球生态系统。

其中,土壤养分的循环和微生物作用是不可分割的一部分。

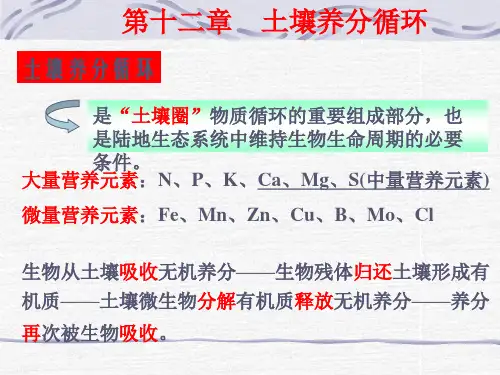

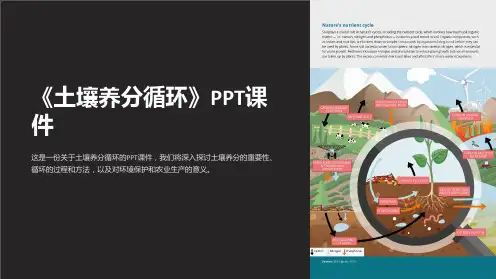

一、土壤养分循环土壤养分的循环指的是氮、磷、钾等元素在土壤中的循环过程。

这些养分无法被生物直接吸收利用,必须经过微生物的作用才能被转化成可供植物吸收利用的形式。

1. 氮的循环氮素是植物体内含量最多的元素之一,但它的存在形式却限制了其利用率。

氮气是一种相对稳定的气体,无法被大多数生物直接利用。

因此,氮通常以氨和硝酸盐的形式出现在土壤中。

土壤中的氮素来源主要来自空气中的氮气,以及矿物质中的氨和硝酸盐。

气态氮被微生物固定后,逐步转化为其他化合物。

例如,氮气经过氮化作用转化为氨,再通过硝化作用转化为硝酸盐。

硝酸盐,则可以被植物吸收利用。

而土壤中的氨则可以被硝化细菌氧化成硝酸盐,形成完整的氮循环。

2. 磷的循环磷是植物生长必需的元素之一,但它在自然界中的分布比较均匀,难以被植物直接吸收利用。

因此,磷主要以矿物质的形式出现在土壤中,例如磷灰石、食盐石等。

土壤中的磷可以通过微生物的作用释放出来,常见的方式有真菌或细菌通过分泌酸类将磷酸根从磷矿物中释放出来;磷酸根离子与肥料中的阳离子形成难溶的盐类沉淀在土壤粒子表面。

这些难溶的盐类会经过微生物的作用逐渐分解,释放出可供植物吸收的磷。

3. 钾的循环钾是植物生长所需的第三大元素,它的主要来源是土壤中的矿物质和有机物。

土壤中的钾通常以不稳定的离子形式出现,需要通过吸附作用绑定在土壤粒子表面。

当植物根系吸收土壤水分时,会与土壤中的钾离子发生交换反应,将钾离子吸附到植物根系表面。

而土壤中的钾亦可经由微生物、淋洗、植物残体、动物粪便等途径释放,完成循环。

二、微生物作用微生物的作用对于土壤中养分的循环非常重要。

微生物在土壤中参与了一系列的生化反应,对土壤中有机物的分解、营养元素的固定、转化等过程发挥着重要作用。

土壤养分循环与土壤改良技术土壤,是大地的肌肤,是农业生产的基石,也是生态系统的重要组成部分。

在土壤的世界里,养分循环如同一场永不停息的舞蹈,而土壤改良技术则是为这场舞蹈增添活力与和谐的魔法。

土壤养分循环,简单来说,就是土壤中各种营养元素在生物、物理和化学作用下不断转化、迁移和循环的过程。

就好像一个巨大的仓库,里面的货物(养分)不断地进进出出,以满足植物生长和生态系统的需求。

氮、磷、钾是植物生长的三大主要养分。

氮在土壤中可以通过微生物的作用,从有机氮转化为无机氮,供植物吸收利用。

而植物吸收氮后,通过自身的代谢和死亡分解,又将氮重新归还给土壤。

磷的循环相对较为缓慢,它在土壤中容易被固定,难以移动,但在风化和微生物的作用下,也能逐渐释放出来。

钾则相对活跃,在土壤溶液和矿物之间不断交换。

除了这三大元素,还有许多微量元素如铁、锰、锌、铜等,它们在土壤中的循环虽然量少,但同样至关重要。

微量元素的缺乏或过量,都可能导致植物生长异常。

然而,由于人类活动的影响,如过度施肥、不合理的耕作方式、工业污染等,土壤养分循环常常被打破平衡。

这就像是舞蹈中的节奏乱了,舞步变得不协调,直接影响到土壤的肥力和生态功能。

为了让土壤恢复健康,让养分循环重新步入正轨,各种土壤改良技术应运而生。

首先要提到的是有机肥料的应用。

有机肥料,如腐熟的畜禽粪便、堆肥、绿肥等,富含丰富的有机质和各种养分。

它们不仅能直接提供植物所需的营养,还能改善土壤结构,增加土壤的保水保肥能力,促进微生物的活动,从而间接提高土壤养分的有效性。

轮作也是一种有效的土壤改良技术。

不同的作物对养分的需求和吸收方式各不相同。

通过合理的轮作,比如将豆科植物与禾本科植物轮作,可以充分利用土壤中的养分,减少病虫害的发生,同时还能改善土壤的理化性质。

土壤深耕则可以打破土壤的板结层,增加土壤的通气性和透水性,促进根系的生长和养分的吸收。

但深耕也要适度,避免过度破坏土壤结构。

另外,生物改良技术也越来越受到重视。

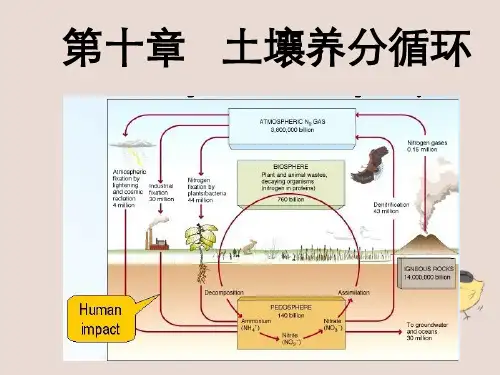

第十章土壤养分循环第一节土壤氮素循环第二节土壤磷和硫的循环第三节土壤中的钾钙镁第四节土壤中的微量元素循环第五节土壤养分平衡及有效性循环第一节土壤氮素一、陆地及土壤生态系统中的氮循环(一)陆地生态系统中的氮形态大气中氮以分子态氮(N2)和各种氮氧化物(NO2、NO、N2O)等形式存在。

其中N2占78% ,生物作用下转化为土壤和水体生物有效态(铵态氮和硝态氮)(二)氮素循环由两个重叠循环构成:一是大气层的气态氮循环几乎所有的气态氮对大多数高等植物无效,只有若干种微生物或少数与微生物共生的植物可以固定大气中的氮素,使它转化成为生物圈中的有效氮。

二是土壤氮的内循环1-矿化作用 2-生物固氮作用 3-铵的粘土矿物固定作用4-固定态铵的释放作用 5-硝化作用6-腐殖质形成作用 8-腐殖质稳定化作用7-氨和铵的化学固定作用二、土壤氮的获得和转化(一)土壤氮的获得1、大气中分子氮的生物固定2、雨水和灌溉水带入的氮3、施用有机肥和化学肥料(二)土壤中N的转化1、氮的形态---无机态氮和有机态氮(1)土壤无机态氮铵态氮(NH4+-N)硝态氮(NO3--N)(2)有机态氮 --主要存在形态,占全N的95%以上水溶性有机氮按溶解度大小分水解性有机氮非水解性有机氮2、土壤氮素的转化(1)有机氮的矿化矿化过程分两个阶段:第一阶段:氨基化阶段即复杂的含氮化合物(如氨基糖、蛋白质、核酸等)经微生物酶的系列作用下,逐渐分解而形成简单的氨基化合物。

第二阶段:氨化作用即在微生物作用下,各种简单的氨基化合物分解成氨的过程。

氨化作用于可在不同条件下进行:O2 RCOOH +NH3+CO2+QRCHNH2COOH + 2H---RCH2COOH +NH3+QH2O RCHOHCOOH+NH3+Q(2)铵的硝化硝化作用:是指土壤中大部分NH4+通过微生物作用氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。

2NH4++3O2-------2NO2-+2H2O+4H++Q2NO2-+O2-------2NO3-+Q(3)无机态氮的生物固定定义:矿化作用生成的铵态氮、硝态氨和某些简单的氨基态氮,通过微生物和植物的吸收同化,成为生物有机体组成部分,称为无机态N的生物固定(又称为生物固持)(4)铵离子的矿物固定定义:是指离子直径大小与2:1型粘土矿物晶架表面孔穴大小接近的铵离子,陷入晶架表面的孔穴内,暂时失去了它的生物有效性,转变为固定态铵的过程。

土壤养分循环与土壤改良技术土壤养分循环是一个复杂而又至关重要的过程。

土壤中的养分并非是一成不变的,而是处于不断的转化和循环之中。

土壤中的养分主要来源于岩石风化、动植物残体的分解等。

在自然环境下,岩石经过风化作用逐渐破碎,其中所含的矿物质元素释放到土壤中,这是土壤养分的初始来源之一。

动植物残体则包含着丰富的有机物质,当它们进入土壤后,开始被微生物分解。

微生物在这个过程中扮演着极为重要的角色。

例如,细菌和真菌会将动植物残体中的复杂有机化合物分解为简单的无机化合物,像把蛋白质分解为铵态氮等。

土壤养分的循环有着多种形式。

其中氮循环尤为典型。

空气中的氮气是氮元素的一个巨大储存库,但植物不能直接利用氮气。

这时候,土壤中的一些微生物,如固氮菌,能够将氮气转化为植物可吸收利用的铵态氮,这个过程被称为生物固氮。

铵态氮一部分会被植物吸收,一部分会在土壤中经过硝化细菌的作用转化为硝态氮。

而植物吸收的氮元素,在植物体内参与各种生理生化过程,当植物残体进入土壤后,氮元素又会被微生物重新分解转化,再次参与到土壤的氮循环之中。

磷元素的循环也有其独特之处。

磷主要来源于岩石中的磷矿石,在风化过程中,磷元素释放到土壤中。

但是磷在土壤中的移动性较差,容易被土壤颗粒吸附固定。

这就使得磷元素在土壤中的有效性较低,植物对磷的吸收相对较难。

土壤中的有机磷也需要经过微生物的矿化作用,转化为无机磷才能被植物吸收。

钾元素在土壤养分循环中同样不可或缺。

土壤中的钾有矿物态钾、缓效钾和速效钾等不同形态。

矿物态钾需要经过长时间的风化才能释放出可利用的钾离子,缓效钾可以缓慢释放,而速效钾能够被植物直接吸收。

植物吸收钾离子后,在植物体内调节细胞渗透压等生理过程,植物残体归还土壤后,钾元素又重新回到土壤的养分循环体系中。

随着农业生产的发展和人类活动对土壤的影响,土壤改良技术变得日益重要。

一方面,有机物料添加是一种常见的土壤改良技术。

像农家肥、绿肥等有机物料施入土壤后,能够改善土壤的物理性质。