中国古代学校简介

- 格式:ppt

- 大小:1.98 MB

- 文档页数:16

中国的古代历史教育与学校中国的古代历史教育在数千年的历史发展中起到了至关重要的作用。

古代学校是培养人才和传承文化的重要场所,它们在塑造中国古代历史教育中发挥了重要作用。

本文将探讨中国古代历史教育与学校的发展和特点。

一、古代学校的起源与演变在中国古代,学校作为一种教育机构,在先秦时期就有了起源。

据史书记载,早在西周时期,公侯贵族就开始建立私立学校来培养子弟。

随着社会的发展,学校的规模逐渐扩大,被广泛应用于各个领域。

古代学校的演变历程非常丰富多样。

最早的学校多由贵族子弟聚集在一起,在家长或有经验的学者的指导下进行学习。

后来,随着社会阶级的出现,学校逐渐成为贵族阶层特权的象征。

当时的学校以礼仪、音乐、文学为主要教育内容,培养学生的品行修养和社交能力。

随着历史的演进,学校逐渐普及化,不再仅限于贵族子弟。

尤其是轻徭薄赋政策的推行,使得更多的普通人有机会接受教育。

这一时期的学校,以儒学为主导,注重培养学生的道德品质和忠孝精神,如成立的国子监等。

二、学校的组织与管理在中国古代,学校的组织与管理体制相对统一。

学校一般由校长、教师和学生组成。

校长负责学校的整体管理和决策,教师则负责教授知识和指导学生。

学生则根据自身的学习需求选择报名参加。

教师在古代学校中扮演着至关重要的角色。

他们不仅需要掌握丰富的知识,还需要具备较高的道德修养和教育能力。

一位优秀的教师能够对学生进行全面的指导,培养他们的人格和思维能力。

学生则需要按照学校的规定参加各类课程和活动。

在古代学校中,学生们不仅要学习理论知识,还要进行实践和实习。

这样的教学方式既注重知识的传授,又强调实际操作的能力培养。

三、历史教育的内容与特点古代学校的教育内容主要涵盖了经义学习、政治思想、文学艺术等多个领域。

尤其是儒家思想对中国古代历史教育产生了深远的影响。

在儒家经典的教诲下,学生们被灌输着忠诚、孝顺、廉洁等传统道德观念。

古代学校的教育特点在于重视传统文化的传承和发展。

一、我国古代学校得发展演变历史(一)传说时代得学校1、成均之学我国五帝时代已有大学,最早见于《周礼》、《礼记》二书,名叫“成均”。

成均得教学内容,以乐教为主。

教学对象主要就是贵族子弟。

2、虞庠之学传说虞舜时代得虞庠之学,兼作养老、藏米之所,且有大学、小学之分、教学内容以养老为主,而老人有国老、庶老之别,敬养老人得场所也就有“上庠”、“下庠"之分、(二)夏商周时期得学校1、夏序、商瞽宗之学夏朝就是我国第一个奴隶制王朝,统治者为了对内镇压与对外征讨,特别注重习射,以培养武士。

《礼记。

王制》记载:“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序、”商朝就是奴隶社会进一步发展时期,随着生产力日益发展,文化更加丰富,教育已明显进步、商朝人重视祭祀、崇尚礼乐,所以特别设立了“瞽宗”,由乐师瞽曚主持,进行乐教学习礼乐,同时也就是用作祭祀得场所、3、西周得国学与乡学西周就是中国奴隶社会得全盛时期,受当时经济、政治、思想意识得影响,统治者非常重视教育。

“学在官府”就是西周教育得重要特征。

统治者明确规定,教育机构必须设于官府之中,形成了“惟官有书而民无书,惟官有器而民无器,惟官有学而民无学”得局面、这种“学在官府”得体制下,形成了从中央到地方较完善得学校教育体制,中央有国学,地方有乡学。

国学就是专为上层贵族子弟设得学校,按照入学年龄与程度可分为大学与小学。

大学一种就是由天子设立得,规模较大,有“五学”之称,即辟雍、成均、上庠、东序、瞽宗;另一种就是由诸侯所设,规模比较简单,仅有一学,即“泮宫”。

大学得年限为九年,教学服从统治者得需求,学大艺履大节,大学实行分科教学,教学内容以礼乐为重,射御次之。

小学得年限为七年,强调德行教育,学习内容主要就是关于训练奴隶制贵族道德行为准则与社会生活知识技能。

乡学就是地方行政区域为一般奴隶主与部分庶民子弟设立得,规模比较简单。

由管理民政得司徒负责总得领导,内容以德、行、艺为主。

据地方区域得大小不等,名称也各不相同,如闾塾、党庠、周序、乡校、据《学记》记载:“家有塾,党有庠,术有序。

中国古代的学校一、周代的国学与乡学(一)国学国学,是王都和诸侯国都城的学校。

招收大贵族子弟入学就读。

国学分大学和小学两种。

各诸侯国内设立的大学称之为“宫”。

(二)乡学西周时,普通的学校是乡学,有庠、序、校、塾等名称,分别设于乡、州、党、闾。

塾,又称“家塾”,系以25家为单位设立的学校。

“校”比“家塾”高一级,每五百家设一校。

国学与乡学均为贵族学校,是贵族子弟接受教育的场所。

校内开设的课程主要有音乐、礼仪、射箭、驾车等。

这些学校为奴隶主阶级培养人才。

二、汉代太学和郡国之学(一)太学汉武帝元朔五年(公元前124年)京师设立最高学府——太学。

太学选聘学优德劭者任教授,称为“博士”“博士官”,仆射是博士官中的领袖,东汉称祭酒。

太学的课程以通经致用为主,学生分经受业。

教学内容以“五经”为主,《论语》《孝经》是公共必修科目。

太学招收的学生,称为“博士弟子”“博士弟子员”经考试及格的学生可任用为政府官员,待遇极为优厚。

西汉初期,随教授学习的博士弟子仅50名,均为年满18周岁的官宦子弟。

西汉后期,太学多达万人,至东汉初期扩大到3万人。

(二)郡国之学地方政府办的官学,郡国曰“学”,习称郡国之学,即地方学校。

汉代,设在县以下的地方学校的名称各异,乡曰“庠”,聚曰“序”,沿袭殷周时代的旧称。

“校”即蒙书,相当于今天的小学,教学内容主要有《仓颉》《急就》等,重在识字、习字。

郡国之学,可能相当于今天的中学,教学内容主要有《论语》《孝经》《尔雅》等。

三、唐代专科学校(一)律学培养掌握、运用唐代律令的行政官员。

招收八品官员以下子弟和俊秀青年庶民,年龄不得超过25岁。

主要课程为现行律令,修业6年。

有博士3人,助教1人,学生五十人。

(二)书学培养精晓文学并精于书法的官员。

入学资格同律学,年龄限14至19岁。

主要课程为《石经》《说文》《字林》,兼习其他字书。

修业九年。

有博士2人,助教1人,学生30人。

(三)算学培养天文历法、财政管理、土木工程人才。

盘点:中国古代的学校教育盘点:中国古代的学校教育整理/乐奀学校是培养各种能切实用的专门人才的地方。

那么,在中国古代有哪些学校,它们到底又是怎么样的呢?且待乐奀与你盘点。

成均之学--中国最早的学校教育成均,相传为远古尧舜时的学校。

原始氏族公社后期,氏族的规模逐渐扩大,并组成部落联盟。

社会生活也趋向复杂化,除家庭生活、生产劳动和与外敌作战的军事行动外,还有各种祭祀、庆典等集体性的礼仪活动。

氏族部落成员间已开始有了等级地位的区分,产生了各种社会行为规范的要求。

为了保持和强化氏族部落的凝聚力和团队精神,对公众的教育和宣传是必不可少的。

考古发现的原始氏族公社后期遗址中,往往有一大片空地,有点像现在的广场,显然是氏族部落成员集会的地方。

遇上举行各种典礼仪式,召开会议,宣讲告示、规定、要求,以及采取某项行动前的动员、誓师等,都在这里举行集会,可见其具有显著的教育作用。

国家产生之后,「成均之教」就成为社会教育的总称,成均也成为天子之学的中心场所。

鸿都门学—中国最早的专科大学汉代学习、研究文学艺术的高等专科学校。

创立于东汉灵帝光和元年(178)二月。

因校址设在洛阳鸿都门而得名,是中国最早的专科大学。

鸿都门学是统治阶级内部斗争的产物,即宦官派为了培养拥护自己的知识分子而与士族势力占据地盘的太学相抗衡的产物。

又借汉灵帝酷爱辞、赋、书、画的缘由,办了这所新型学校。

鸿都门学所招收的学生和教学内容都与太学相反。

学生由州、郡三公择优选送,多数是士族看不起的社会地位不高的平民子弟。

开设辞赋、小说、尺牍、字画等课程,打破了专习儒家经典的惯例。

宦官派为了壮大自己的势力,对鸿都门学的学生特别优待。

学生毕业后,多给予高官厚禄,有些出为刺史、太守,入为尚书、侍中,还有的封侯赐爵。

鸿都门学一时非常兴盛,学生多达千人,但延续时间不长。

一因士族猛烈的攻击,二因黄巾起义,它随着汉王朝的衰亡而结束。

鸿都门学不仅是中国最早的专科大学,而且也是世界上创立最早的文艺专科大学。

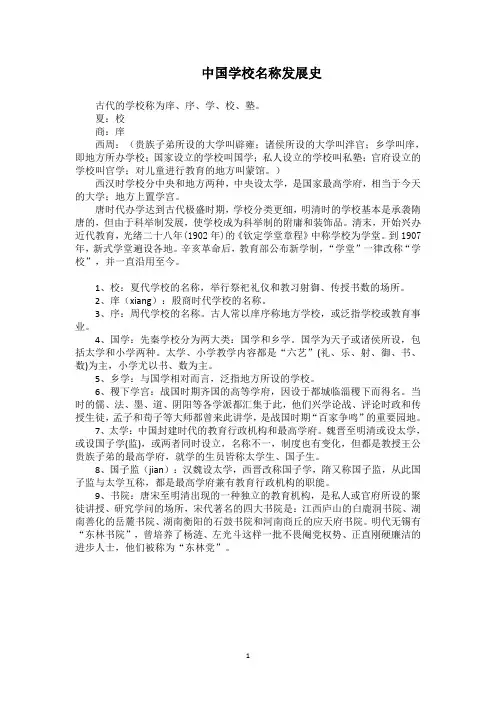

中国学校名称发展史古代的学校称为庠、序、学、校、塾。

夏:校商:庠西周:(贵族子弟所设的大学叫辟雍;诸侯所设的大学叫泮官;乡学叫庠,即地方所办学校;国家设立的学校叫国学;私人设立的学校叫私塾;官府设立的学校叫官学;对儿童进行教育的地方叫蒙馆。

)西汉时学校分中央和地方两种,中央设太学,是国家最高学府,相当于今天的大学;地方上置学宫。

唐时代办学达到古代极盛时期,学校分类更细,明清时的学校基本是承袭隋唐的,但由于科举制发展,使学校成为科举制的附庸和装饰品。

清末,开始兴办近代教育,光绪二十八年(1902年)的《钦定学堂章程》中称学校为学堂。

到1907年,新式学堂遍设各地。

辛亥革命后,教育部公布新学制,“学堂”一律改称“学校”,并一直沿用至今。

1、校:夏代学校的名称,举行祭祀礼仪和教习射御、传授书数的场所。

2、庠(xiang):殷商时代学校的名称。

3、序:周代学校的名称。

古人常以庠序称地方学校,或泛指学校或教育事业。

4、国学:先秦学校分为两大类:国学和乡学。

国学为天子或诸侯所设,包括太学和小学两种。

太学、小学教学内容都是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为主,小学尤以书、数为主。

5、乡学:与国学相对而言,泛指地方所设的学校。

6、稷下学宫:战国时期齐国的高等学府,因设于都城临淄稷下而得名。

当时的儒、法、墨、道、阴阳等各学派都汇集于此,他们兴学论战、评论时政和传授生徒,孟子和荀子等大师都曾来此讲学,是战国时期“百家争鸣”的重要园地。

7、太学:中国封建时代的教育行政机构和最高学府。

魏晋至明清或设太学,或设国子学(监),或两者同时设立,名称不一,制度也有变化,但都是教授王公贵族子弟的最高学府,就学的生员皆称太学生、国子生。

8、国子监(jian):汉魏设太学,西晋改称国子学,隋又称国子监,从此国子监与太学互称,都是最高学府兼有教育行政机构的职能。

9、书院:唐宋至明清出现的一种独立的教育机构,是私人或官府所设的聚徒讲授、研究学问的场所,宋代著名的四大书院是:江西庐山的白鹿洞书院、湖南善化的岳麓书院、湖南衡阳的石鼓书院和河南商丘的应天府书院。

中国古代学校演变学校的产生中国的教育是在原始社会诞生的,最初是渔猎和农耕等劳动技术的传授,传说中的“燧人氏教民钻木取火”,“伏羲氏教民结网捕鱼”,“神农氏教民制耒耕作”,就是一种证明。

随着生产力的发展和社会分工的扩大,教育与生产劳动走向分离,成为一种专门的活动,需要在专门的场所进行,这就出现了学校。

文字记载显示,约在公元前17世纪以前的夏代已经出现了学校,如《孟子•滕文公上》说,“夏曰校,殷曰序,周曰庠”,不同名称的学校,可能担负着不同的教育任务。

目前,我们能够比较清晰了解的是周代的学校,因为周代建立的宗法制度需要通过一定的教育制度加以维护。

大体说来,西周时期的学校分为“国学”和“乡学”两种。

“国学”是设在周王朝都城和诸侯国都城的学校,供大贵族子弟就读;“乡学”是各地设立的地方学校,供普通贵族子弟就读。

按照学习的程度,又分为“大学”和“小学”两类。

小学是启蒙教育,除了识文断字以外,还要学习礼节仪式、音乐舞蹈、骑马射箭、书写计算等方面的基本知识。

大学则在小学教育的基础上,进一步学习修身、治国、平天下的本领,以便日后参与国家治理。

设在周王朝都城的大学叫做“辟雍”,规模较大,分作五个部分,“辟雍”居中,四面环以圆形水池,水南叫“成均”,学习乐舞;水北叫“上庠”,学习典籍;水东叫“东序”,学习干戈;水西叫“瞽宗”,学习礼德。

中间的“辟雍”则是天子亲临讲学的地方。

设在诸侯国都城的大学叫做“泮宫”,规模较小,规定只能环绕半圆,称为“泮水”。

以上这些学校,都由国家控制,培养贵族子弟,一般庶民和奴隶都被剥夺了受教育的权利,这就是史书上所说的“官学”。

私学的兴起公元前8世纪以后,周王朝的统治逐渐衰微,各地的诸侯国逐渐强大,社会情况发生了很大的变化,教育制度也随之变化。

国家对“官学”的控制力逐渐丧失,许多典籍开始流落到民间,一些通晓诗书的知识阶层开始在社会生活中活跃起来,这就是我们习惯上所说的“士”。

这些“士”凭借自己掌握的知识,聚众讲学,发表政见,力图为社会改造和发展指明一条路径,产生了许多思想流派,“私学”就在这种背景下产生了。

中国古代学校演变学校的产生中国的教育是在原始社会诞生的,最初是渔猎和农耕等劳动技术的传授,传说中的“燧人氏教民钻木取火”,“伏羲氏教民结网捕鱼”,“神农氏教民制耒耕作”,就是一种证明。

随着生产力的发展和社会分工的扩大,教育与生产劳动走向分离,成为一种专门的活动,需要在专门的场所进行,这就出现了学校。

文字记载显示,约在公元前17世纪以前的夏代已经出现了学校,如《孟子•滕文公上》说,“夏曰校,殷曰序,周曰庠”,不同名称的学校,可能担负着不同的教育任务。

目前,我们能够比较清晰了解的是周代的学校,因为周代建立的宗法制度需要通过一定的教育制度加以维护。

大体说来,西周时期的学校分为“国学”和“乡学”两种。

“国学”是设在周王朝都城和诸侯国都城的学校,供大贵族子弟就读;“乡学”是各地设立的地方学校,供普通贵族子弟就读。

按照学习的程度,又分为“大学”和“小学”两类。

小学是启蒙教育,除了识文断字以外,还要学习礼节仪式、音乐舞蹈、骑马射箭、书写计算等方面的基本知识。

大学则在小学教育的基础上,进一步学习修身、治国、平天下的本领,以便日后参与国家治理。

设在周王朝都城的大学叫做“辟雍”,规模较大,分作五个部分,“辟雍”居中,四面环以圆形水池,水南叫“成均”,学习乐舞;水北叫“上庠”,学习典籍;水东叫“东序”,学习干戈;水西叫“瞽宗”,学习礼德。

中间的“辟雍”则是天子亲临讲学的地方。

设在诸侯国都城的大学叫做“泮宫”,规模较小,规定只能环绕半圆,称为“泮水”。

以上这些学校,都由国家控制,培养贵族子弟,一般庶民和奴隶都被剥夺了受教育的权利,这就是史书上所说的“官学”。

私学的兴起公元前8世纪以后,周王朝的统治逐渐衰微,各地的诸侯国逐渐强大,社会情况发生了很大的变化,教育制度也随之变化。

国家对“官学”的控制力逐渐丧失,许多典籍开始流落到民间,一些通晓诗书的知识阶层开始在社会生活中活跃起来,这就是我们习惯上所说的“士”。

这些“士”凭借自己掌握的知识,聚众讲学,发表政见,力图为社会改造和发展指明一条路径,产生了许多思想流派,“私学”就在这种背景下产生了。

古代学校的雅称古代学校有着许多古老的雅称,这些雅称包含了众多的文化元素,反映了古代学校的重要性。

大多数古代学校被称为“书院”,这个名字源于古代中国的一种研习形式,旨在培养技能,建立名声。

古代中国书院是集学习、教学、研究、收藏和制作各种书籍、文献、乐谱等书院功能于一体的学术机构。

“书院”一词被广泛运用于早期的中国政治、经济、文化等领域中。

书院不仅是教书的地方,而且也成为古代中国社会智慧的汇聚地,因为学者们在书院中讨论、探讨各种问题,从而对古代中国的经济、政治、文化等领域产生了重要影响。

此外,“学堂”和“讲堂”也是古代学校的雅称。

“学堂”指的是一种教育形式,它将学生置于学习的核心位置,重视学生的自主学习能力和自主研究能力,以及创新思维能力的培养。

“讲堂”指的是一种宣教活动,它将知识融合在宗教信仰,为人民带来基督教的精神指引,增强他们的心灵美德。

古代还有“谷”、“坊”、“衙门”等学校的雅称,源自古代前中国的语言文化。

“谷”是指一种学校,它既有讲学的功能,也有研究发展的功能。

“坊”指的是学习、教学、研究和收集书籍、文献、乐谱等功能的机构。

“衙门”指的是明清王朝的官方机构,负责审查、审核、审批和审定案件,以及执行国家政策和公务的地方政府机构。

最后,“园”也是古代学校的雅称,它反映了古代学校作为文化场所的特殊地位。

“园”指的是在学校中设置的园地,用于植物园艺和艺术活动,这种活动有助于引发灵感、传播文化、激发学生的探索精神。

从以上介绍可以看出,古代学校的雅称饱含文化元素,反映了古代学校在社会上的重要性,也体现了古代社会的文化底蕴。

古代学校不仅是教学机构,更是研习思想和传播文化的重要场所,是古代社会的精神支柱,在维持古代中国民族的生存和发展中发挥了重要作用。

简述中国古代学校发展史我国最早的学校类型有西周及以前的成均之学和虞庠之学,作为氏族成员进行生产生活教育、社会教化的场所,只是一个学校的雏形,是学校教育的萌芽。

春秋战国时期随着文化下移,私学大量涌现,此时的私学是一种私人讲学的场所,主要有私人教育团体和私家教育学派两种形式,具有一定的政治性质和学术理论支撑,一些较大的私学还具有较为固定的组织、较完整的教材和特有的教学方法,如孔子的私学,此时的私学教育,主要是为了传播学术、服务政治、培养各方面人才等。

稷下学宫是战国时代田齐政权所创建的一所著名学府,具有政治、学术、教育等多种功能,是一所具有实体意义、有健全的规章制度的高等学府。

汉代在“独尊儒术”文教政策的指导下,官学和私学都得到空前的发展,学制系统已初具规模,学校教育也逐步正规化。

汉代的官学主要分为中央官学和地方官学两种,中央官学主要有公元前124年汉武帝创办的太学,专为皇室及贵族子弟服务和教育宫人的宫邸学,创办于东汉灵帝光和元年(178年)的鸿都门学,以及各地郡国学校,私学主要有书舍、书馆、精舍、精庐。

魏晋南北朝时期,官学时兴时废,但也有所创新。

南朝刘宋元嘉十五年(438年)在京师开设儒学、玄学、史学、文学四馆,宋明帝在“四学”基础上将其合并为“总明观”。

在魏晋时期,还出现了文学、律学、书学、算学、医学等专科学校。

此时期的私学主要是一些大师所创办的,南朝私学比较发达,北朝时许多名德硕儒隐居在河西和中原的一些地区,以传播儒经为业,促进了私学的发展。

此时的私学中,家校教育得到进一步发展,内容也呈现出多样性。

隋唐以后,官学的发展见证了学校教育的发展。

隋唐时期,学校得到进一步发展,唐朝的中央官学的主干是国子监领导下的六学一馆,六学指国子学、太学、四门学、书学、算学、律学,一馆指广文馆,除了上述官学外,唐代的中央官学还有一些旁支,它们是中央各专职行政机构所属的学校,其中最重要的有弘文馆和崇文馆。

地方官学则依府、州、县大小分为大、中、小三等,有了规定了师生人数,有一定的规模。

古代学校、生员、科举部分知识简介一、古代学校1. 学校有计划、有组织地进行系统教育的机构,起源于奴隶制社会。

开始出现时,往往兼有习射、养老的场所。

夏朝时的学校按其级别的高下分别称之为“学”、“东序”、“西序”和“校”。

商朝将这四种学校的名称改为“学”、“右学”、“左学”和“序”。

西周时较高一级的学校,在王府内就有五所,分别称之为“辟雍”、“成均”、“上庠”、“东庠”、“瞽宗”。

其中“辟雍”居中而又最尊。

在诸侯各国则有称之为“泮宫”的学校。

《周礼》中称:“百里之内二十五家为一闾,同共一巷,巷首有门,门边有塾。

”这种学校叫做“家塾”,为当时最低一级的学校。

比“家塾”高一级的学校叫做“序”,每500家设一“序”。

到了汉代,最高一级的学校称为“太学”,在下的学校有“东学”、“南学”、“西学”、“北学”等。

魏晋南北朝时,“太学”又称为“国子学”;北齐时则将其称做“国子寺”。

至隋代,隋炀帝将“国子寺”改叫“国子监”。

此后,“国子监”之称一直沿用至明清两朝。

但后来被称为“国子监”的,已非以前性质的学校,而是一种实施教育管理的部门,至于各类学校则分别称之为“书院”、“书堂”、“私塾”等等。

清末兴办近代学校,1902年称为“学堂”;1912年的学制改称“学校”。

2. 官学中国历代各级官府所办的学校。

西周的国学、乡学,汉代的太学、州郡学,唐宋以后的太学、国子学(监)、府州县学,元代以后的社学,都属官学。

3. 国学西周设于王城及诸侯国都的大学。

源于三代,夏曰校,殷曰序,周曰庠。

国学根据学生入学的年龄和程度的高下,分为大学与小学两级,教育内容为礼、乐、射、御、书、数,合称六艺。

小学以书、数为主;大学以礼、乐、射、御为主。

大学又有“辟雍”、“东序”、“成均”、“上庠”、“瞽宗”五院。

为天子所设者曰“辟雍”、为诸侯所设者曰“宫”。

4. 乡学古代的地方学校。

源于西周。

《礼记·学记》:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序。

我国古代学校名称沿革简史组图中国古代的学校有官学和私学,义学之分,国家的最高学府是国子监。

还细分有国学,乡学,太学,辟雍,庠序,上庠,右学,成均,宗学,瞽宗,东序,宫邸学,崇文馆,弘文馆,八旗官学,鸿都门学,律学,,医学,武学,阴阳学,算学,玄学,书学,画学,回回国子学,蒙古国子学,俄罗斯学馆,书院,私塾,蒙馆等类别。

古代学校的名称先秦学校分为两大类:国学和乡学。

国学为天子或诸侯所设,包括太学和小学两种。

太学、小学教学内容都是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为主,小学尤以书、数为主。

中国在4000多年前就有了学校。

大约在公元前3000年左右已有“图书文字”和“象形文字”了。

有了文字自然会有专门传授和学习的机构,当时称为“成均”,这就是学校的最初萌芽。

到了夏代,则有了正式以教为主的学校,称为“校”。

孟子说:“夏日校,教也。

”那时学校的名字叫“痒”。

高一级的大学叫“上痒”,低一级的小学叫“下痒”。

到了夏朝(公元前21世纪——公元前16世纪)把学校又分成了四个等级,按级别叫做:“学”、“东序”、“西序”、“校”。

到商朝(公元前16世纪——公元前1066年)时,又把这四种学校的名字给为:“学”、“右学”、“左学”、“序”。

其实,在我国古代,“庠”、“序”、“太学”虽然都是指学校,但是,它们所指代的却是有所区别的。

庠,古代乡学名,《礼记·王制》:“耆老皆朝于庠。

”《注》曰:“此庠,谓乡学也。

”旧时以府学为郡庠,县学为邑学。

明清时称府、州、县学的生员为庠生。

《促织》中有:“又嘱学使俾入邑庠。

”邑庠,即县学。

序,亦古代乡学之名。

《辞源》云:庠序,古代地方所设的学校,与帝王的辟雍、诸侯的泮宫相对而言,后泛指学校。

《孟子·梁惠王上》中有:“谨庠序之教。

”《注》云:“庠序者,教化之宫也,殷曰序,周曰庠。

”后来的朝代还有在王府里设立的学校,叫“辟雍”、“成均”等。

到汉代(公元206年——公元23年),最高一级的学校称做“太学”,下面分别称做“东学”“西学”“南学”“北学”。

中国古代学校名称关于教育学部分,知识点比较繁多和零散,尤其是第一章教育的产生和发展。

随着历年考试难度的增加,会出现一些偏题。

因此,对第一章中中国古代出现的学校名称做出整理和补充。

(一)夏1.“庠”——舜禹时期延续下来的,供养老人的地方,这里的老人是有知识有身份的人,由他们对贵族子弟进行文化教学,礼仪教授,养老的目的是对年轻人进行教学。

2.“序”(国都)——教射的地方,后发展成奴隶贵族一切公共活动的场所,比如议政,祭祀,养老,并非独立纯粹的教育机构,教育只是其重要职能。

3.“校”(地方)——养马驯马,后成为习武的场所。

(二)商1.王都:大学(我国最早的大学)/右学/瞽宗(设置于西郊)(商代特有的大学名称);小学/左学(设置于王宫之东)(我国最早的小学)2.地方:序(三)西周1.国学:设立在王都,分为大学、小学。

大学:(1)辟雍(太学)——习射练武;(2)成均(南学)——学乐;(3)上庠(北学)——学书;(4)乐序(东学)——习舞;(5)瞽宗(西学)——演礼2.乡学:设立在王都郊外的行政区,分为庠、序、校、塾(四)春秋私学兴起。

(五)战国1.私学繁荣。

2.稷下学宫是战国时代齐国的一所著名学府,是一所由官家举办、私家主持的特殊形式的学校,其特点是学术自由,待遇优厚。

(六)汉(七)魏晋南北朝西晋在中央官学创办了一所旨在培养贵族子弟的国子学,与传统太学并列。

(八)隋唐1.六学(国子学、太学、四门学、律学、书学、算学)2.二馆(崇文馆、弘文馆)。

(九)宋元书院始于唐代,兴盛于宋代。

(十)明清明清时期建立了较为完备的中央官学和地方官学体系,官学在中央设有国子监,在地方有府州县学,在乡村有社学。