明代内阁与宰相制度的区别复习课程

- 格式:doc

- 大小:72.00 KB

- 文档页数:2

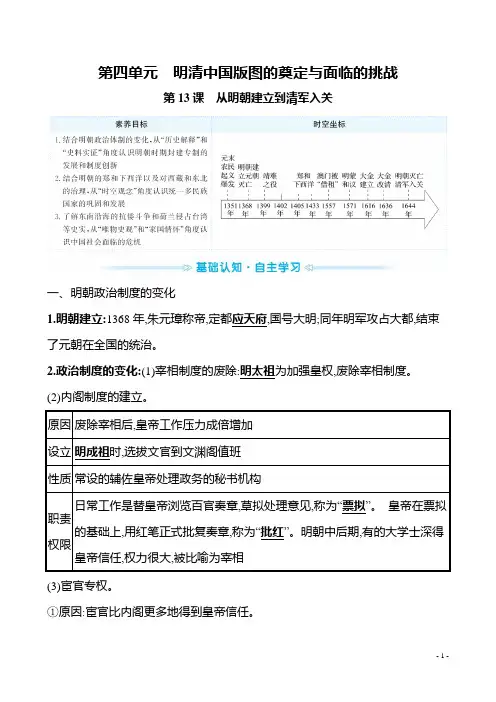

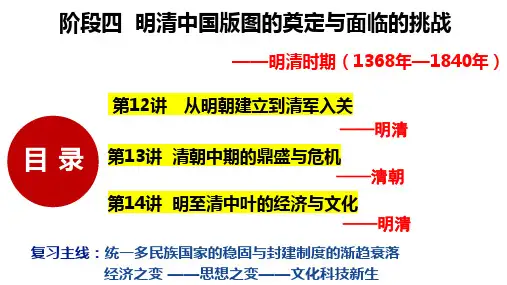

第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第13课从明朝建立到清军入关一、明朝政治制度的变化1.明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明;同年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

2.政治制度的变化:(1)宰相制度的废除:明太祖为加强皇权,废除宰相制度。

(2)内阁制度的建立。

原因废除宰相后,皇帝工作压力成倍增加设立明成祖时,选拔文官到文渊阁值班性质常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构职责权限日常工作是替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。

皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”。

明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相(3)宦官专权。

①原因:宦官比内阁更多地得到皇帝信任。

②表现:司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责提督东厂,控制锦衣卫。

二、海上交通与沿海形势1.郑和下西洋:2.沿海危机:(1)东南沿海的“倭患”。

①原因:明朝前期,朝廷严禁海外贸易,走私活动猖獗,倭寇盛行。

②结果:明廷派戚继光等人平倭,连续重创倭寇。

朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。

(2)欧洲殖民扩张与争夺。

①16世纪中期,葡萄牙人获得了在濠镜澳的租住权。

②荷兰和西班牙分别占据台湾岛的南部和北部。

③明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

三、内陆边疆与明清易代1.边疆治理:区域措施蒙古①为防御蒙古人南下,重新修筑长城②瓦剌和鞑靼深入内地,包围北京,曾经俘虏明英宗③1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受册封,双方基本维持和平局面西藏封授当地僧俗首领法王、王等称号;设立行都指挥使司等机构管理军民事务,任用藏族上层人士进行管理东北明朝前期,在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号2.清朝建立:(1)16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

(2)1616年,努尔哈赤称汗,国号大金。

(3)1636年,皇太极称帝,改国号为大清。

(4)明末农民起义中,李自成建立大顺政权,攻占北京,明朝灭亡。

内阁制和宰相制有什么异同内阁制和宰相制不同点是宰相被制度赋予决策大权,而内阁成员只是黄帝顾问没有实权。

相同点是都为皇帝治理国家而尽忠,都受皇帝的节制。

明朝内阁是明朝建文四年(1402年)至崇祯十七年(1644年)的皇帝咨政机构,此后权力逐渐增大,后形成为明朝行政中枢。

内阁辅臣的人数为一人至七人不等,辅臣奉使出外办事,多自称阁部。

起初,内阁大学士只具有顾问身份,皇帝为最终决定的权力,而大学士很少有参决的机会。

到明仁宗、明宣宗时期,地位日益受尊崇。

自此,内阁的权力日益增大,到明世宗中叶,夏言、严嵩等人执掌内阁,地位赫然为真正的宰相,亦可压制六部。

然而,虽然首席内阁大学士(或称内阁首辅)有票拟的权力,但却不得不依赖于内部太监送达批红。

首辅大学士的职权如同以往的丞相,但必须与宦官合作,才能执掌大政,如张居正结合冯保。

中国古代宰相制度是中国古代政治制度的重要组成部分,中国古代的职官,历代建置不同,其间因袭变革、增加减少,情况十分复杂,内容非常丰富,中国古代职官制度经过几千年的发展,逐步形成了一整套沿革清晰、体系完整的职官制度。

中国古代宰相制度是封建君主专制中央集权官僚政治的产物。

宰相制度的频繁变化,则是君主专制中央集权官僚制度内在矛盾发展的必然结果,其中最重要的就是皇权与相权的矛盾。

从制度上说,宰相的权位仅次于皇帝,君权是绝对的,相权依附于皇权。

君主既不能没有宰相,但又惧怕相权膨胀威胁到皇权。

事实上,不时出现权相当国,皇帝也不断用内廷近臣或宦官牵制相权,直至代替宰相,由内而外,由外转内,循环往复。

这就是中国古代宰相制度不断演变的规律,从而形成宰相名称、员数、职掌和权力的不稳定状态。

在宰相制下,宰相被制度赋予决策大权,其地位十分巩固。

可以说是“一人之下,万人之上”.而内阁成员只是黄帝顾问没有实权。

在宰相制下,宰相在率领百官为皇帝效忠的同时又对皇权有一定的制约;而内阁不可能有如此大的权限和影响。

内阁制和宰相制都为皇帝治理国家而尽忠,都受皇帝的节制。

【历史知识点】内阁首辅与宰相的区别内阁首辅的权利多数是皇帝赋予,朝廷上来的折纸,会先经过内阁然后内阁成员会在一个小红纸条上面写上自己的意见一起递交给皇帝看,这就是所谓的批红,内阁本身无实权,只有建议权。

而汉朝一个宰相能管理朝廷又能管理内廷,皇帝的诏书也必须有丞相的印才能生效。

内阁首辅,即内阁中位列第一的辅臣。

在明代,“首辅”是对内阁大学士(少数以翰林学士入直内阁)中位居第一者的尊称,与内阁”次辅“、”群辅“相对,一说大致产生于明英宗天顺年间,始自李贤;另有从明仁宗时大学士初兼师保之官的杨士奇起算、从明成祖创建内阁时起算、从明世宗在位期间起算等说法。

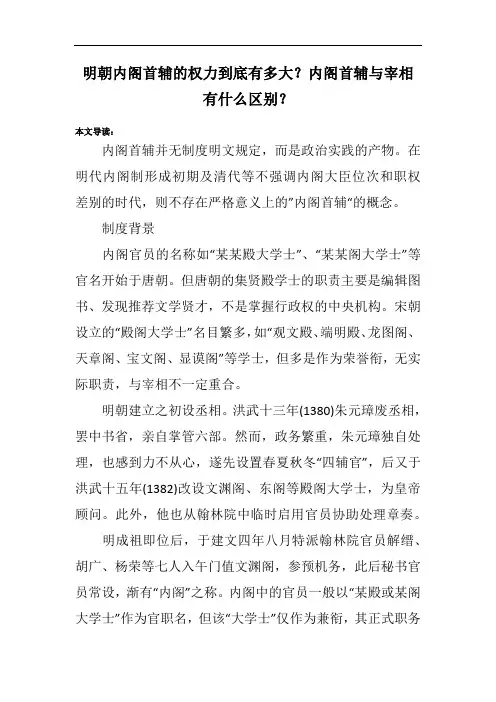

内阁首辅并无明文规定,而是政治实践的产物。

嘉靖、隆庆与万历初年,首辅、次辅界限严格,首辅之权最重,主持内阁大政,尤其是掌握票拟权,次辅不敢与之抗衡。

在内阁之外,内阁首辅也已成为文臣之首,并能有力地影响六部,其中张居正还尝试通过考成法以使对六部的控制得到制度化。

张居正之后,内阁首辅权力趋于衰落。

对于内阁首辅的性质和地位,存在“顾问”、“宰相”、“开府之书记”、“辅相”等多种说法,当代学界主流观点认为其并非宰相。

严格意义上,在明代内阁制形成初期及清代等不强调内阁大学士职权差别的时代,不存在”内阁首辅“的概念。

宰相是对中国古代君主之下的最高行政长官的通称或俗称,并非具体的官名。

“宰”的意思是主宰,“相”,本为相礼之人,字义有辅佐之意。

太宰与相合称为宰相,宰相联称始见于《韩非子·显学》,丞相就是宰相。

宰相地位的具体名称多达几十种,历代不同:太宰、相、相邦、相国、丞相、大司徒(东汉)、尚书令、中书令、侍中、中书舍人、尚书左仆射、尚书右仆射、同平章事、内阁大学士(明朝)、军机大臣、总理(清朝末期)等等。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

明朝内阁首辅的权力到底有多大?内阁首辅与宰相有什么区别?本文导读:内阁首辅并无制度明文规定,而是政治实践的产物。

在明代内阁制形成初期及清代等不强调内阁大臣位次和职权差别的时代,则不存在严格意义上的”内阁首辅“的概念。

制度背景内阁官员的名称如“某某殿大学士”、“某某阁大学士”等官名开始于唐朝。

但唐朝的集贤殿学士的职责主要是编辑图书、发现推荐文学贤才,不是掌握行政权的中央机构。

宋朝设立的“殿阁大学士”名目繁多,如“观文殿、端明殿、龙图阁、天章阁、宝文阁、显谟阁”等学士,但多是作为荣誉衔,无实际职责,与宰相不一定重合。

明朝建立之初设丞相。

洪武十三年(1380)朱元璋废丞相,罢中书省,亲自掌管六部。

然而,政务繁重,朱元璋独自处理,也感到力不从心,遂先设置春夏秋冬“四辅官”,后又于洪武十五年(1382)改设文渊阁、东阁等殿阁大学士,为皇帝顾问。

此外,他也从翰林院中临时启用官员协助处理章奏。

明成祖即位后,于建文四年八月特派翰林院官员解缙、胡广、杨荣等七人入午门值文渊阁,参预机务,此后秘书官员常设,渐有“内阁”之称。

内阁中的官员一般以“某殿或某阁大学士”作为官职名,但该“大学士”仅作为兼衔,其正式职务仍为翰林院官员,品级不过五品,其下不设置新官署,职权受到限制。

然而,阁臣们凭借接近皇帝,对皇帝的决策仍有重要影响力。

洪熙、宣德年间,多人内阁逐渐简为“三杨”辅政,而阁臣官阶、内阁权力都开始快速上升。

首辅产生内阁首辅并非由制度规定在内阁中设置的职位,而是在实际政务运作当中形成的,其产生源于内阁大学士(即所谓“辅臣”)位次的差异和由此带来的职权、地位的不同。

内阁大学士的首次之分,虽缺乏明确记载,但也并非无可考究。

七人内阁组成之初,成祖对内阁有所命令,就会说“解缙等”;解缙被贬滴后,就改说“胡广等”。

宣德、正统时,阁臣论事,经常是以杨士奇领衔,罗汝敬称其为“四朝旧臣,二圣元辅”。

但这个时侯,各位阁臣地位相近,又多在御前议事,首次尚无明显区分。

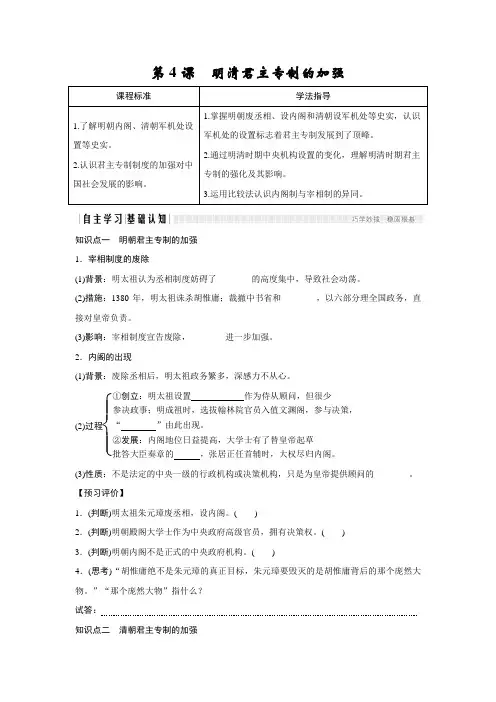

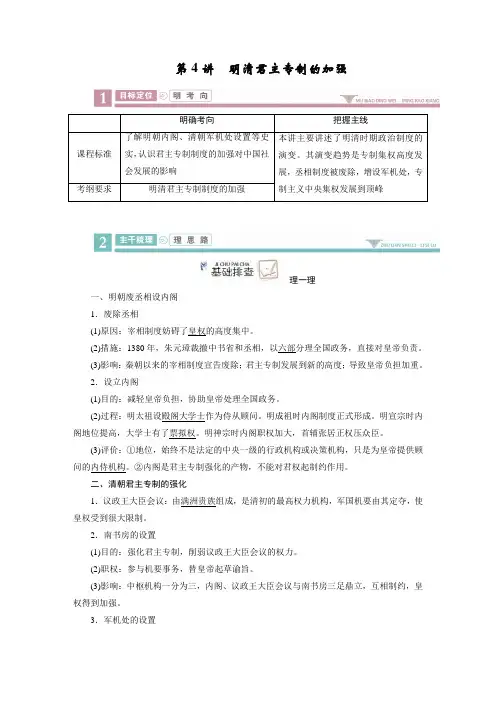

第4课 明清君主专制的加强知识点一 明朝君主专制的加强 1.宰相制度的废除(1)背景:明太祖认为丞相制度妨碍了________的高度集中,导致社会动荡。

(2)措施:1380年,明太祖诛杀胡惟庸;裁撤中书省和________,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3)影响:宰相制度宣告废除,________进一步加强。

2.内阁的出现(1)背景:废除丞相后,明太祖政务繁多,深感力不从心。

(2)过程⎩⎪⎨⎪⎧①创立:明太祖设置 作为侍从顾问,但很少参决政事;明成祖时,选拔翰林院官员入值文渊阁,参与决策,“ ”由此出现。

②发展:内阁地位日益提高,大学士有了替皇帝起草批答大臣奏章的 ,张居正任首辅时,大权尽归内阁。

(3)性质:不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的________。

【预习评价】1.(判断)明太祖朱元璋废丞相,设内阁。

( )2.(判断)明朝殿阁大学士作为中央政府高级官员,拥有决策权。

( ) 3.(判断)明朝内阁不是正式的中央政府机构。

( )4.(思考)“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。

”“那个庞然大物”指什么?试答: 知识点二 清朝君主专制的加强1.康熙时期加强皇权(1)背景:清初仿照明朝制度,设内阁、置六部。

但________________凌驾于内阁、六部之上,定夺军国机要,皇权受到很大的限制。

(2)措施:在宫内设________,参与机要事务,替皇帝起草谕旨。

(3)影响:中枢机构一分为三,________、议政王大臣会议与南书房三足鼎立,互相制约,最后集权于皇帝。

2.雍正时期设军机处(1)目的:办理西北军务。

(2)特点:机构简单;大臣品级不高、钦定。

(3)职责:跪受笔录,按________的意旨拟写成文,传达给中央各部和地方官员执行。

(4)影响:提高了行政效率,君主专制加强,________进一步得到巩固。

【预习评价】1.(判断)清初议政王大臣会议极大地加强了皇权。

明代的内阁制和之前的宰相制究竟有什么样的区别?温馨提示本头条号专注于历史、国学、古典文化艺术相关内容,定期会推出不同系列的文章,感兴趣的朋友可点击右上方红色按钮关注,方便阅读后续更多精彩内容。

宰相,又称丞相,是百官之长,群僚之首,是整个帝国官僚集团的领袖和代表,可以说是一人之下,万人之上。

随着历代政治制度的不断演变和改革,宰相制度也逐渐发生了很大的变化。

从大的方面来说,主要包含秦汉的三公制、隋唐的三省制、宋代的两府三司制,明清的内阁制和军机处。

从历史趋势来看,一部中国的政治制度史就是一部相权不断削弱而皇权不断强化的历史。

从法理上讲,明代的内阁首辅,虽然权力很大,但不是宰相,至少不是真宰相。

今天我们就来重点谈一谈,明代的内阁制和之前的宰相制究竟有什么样的区别?在说明这个问题之前,我们还是有必要了解一下内阁制的由来。

内阁制的由来相权和皇权的冲突历来都是一个比较核心的问题,皇帝为了避免大权旁落,往往不断地削弱相权从而加强皇权,特别是一些精力旺盛和个性雄强的君主,更是大权独揽。

所以,到了明洪武十三年,朱元璋借左丞相胡惟庸谋反一案发难,借机废除了宰相制度,不再设立。

同时严令后代子孙永远不准再议立丞相。

朱元璋这样一来,就引出一个严重问题——以前本该有宰相过问的许多政务问题,现在都得由皇帝亲自处理了。

问题是能办得到吗?我们先来看一组统计数据,据史料记载,自洪武十七年九月十四日至二十一日,先后共计8天时间,朝廷内外各部门先后送来1160件奏章。

这些奏章里面,有讲一件事情的,也有讲多件事情的,最终汇总的事件总数是3291件。

做一个简单的算术运算,8天要处理3291件事情,相当于1天要处理411件事情,1个小时要处理17件事情,这自然是一个十分夸张的数字。

如果不能按时处理完毕,不仅误了大事,还会越累越多。

如果按照现代的评奖标准,朱元璋同志绝对是一个全国劳模,甚至完全可以评选为全国十大感动人物。

然而,偌大的一个中国,如果件件事情都要皇帝亲自过问,核实批准,实际上是极其困难的。

第4讲明清君主专制的加强理一理一、明朝废丞相设内阁1.废除丞相(1)原因:宰相制度妨碍了皇权的高度集中。

(2)措施:1380年,朱元璋裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3)影响:秦朝以来的宰相制度宣告废除;君主专制发展到新的高度;导致皇帝负担加重。

2.设立内阁(1)目的:减轻皇帝负担,协助皇帝处理全国政务。

(2)过程:明太祖设殿阁大学士作为侍从顾问。

明成祖时内阁制度正式形成。

明宣宗时内阁地位提高,大学士有了票拟权。

明神宗时内阁职权加大,首辅张居正权压众臣。

(3)评价:①地位,始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。

②内阁是君主专制强化的产物,不能对君权起制约作用。

二、清朝君主专制的强化1.议政王大臣会议:由满洲贵族组成,是清初的最高权力机构,军国机要由其定夺,使皇权受到很大限制。

2.南书房的设置(1)目的:强化君主专制,削弱议政王大臣会议的权力。

(2)职权:参与机要事务,替皇帝起草谕旨。

(3)影响:中枢机构一分为三,内阁、议政王大臣会议与南书房三足鼎立,互相制约,皇权得到加强。

3.军机处的设置(1)设置:雍正帝为办理西北军务,在宫内设军机处。

军机大臣品级不高,但都由皇帝钦定。

(2)职权:接受皇帝召见,跪受笔录,传达诏令。

(“跪受笔录,上传下达”)(3)特点:简、便、传、速、密。

(4)影响:提高了行政效率;标志着我国君主专制制度发展到顶峰。

想一想1.你能图示出明清君主专制强化的措施吗?提示:2.你知道明清君主专制制度强化的特点吗?提示:(1)以强化君主权力为核心。

(2)程度空前强化。

(3)体现了时代特征。

君主专制达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建专制制度渐趋衰落的时代特征。

(1)明朝内阁和清朝军机处的设置是中国专制时代晚期政治形态的新变化,体现了君主专制的进一步强化。

君主专制制度的强化严重阻碍了中国社会的发展。

(2)中国古代封建社会中枢权力体系的变化:三公九卿制(秦朝)→内外朝制度(汉朝)→三省六部制(隋唐)→二府三司制(宋朝)→中书一省制(元朝)→废丞相、设内阁(明朝)→增设军机处(清朝)。

第13课从明朝建立到清军入关学习目标通过了解明朝经略边疆的史实,认识其对统一多民族国家版图奠定的重要意义。

重点明朝政治制度的变化。

郑和下西洋。

难点明朝经略边疆对统一多民族国家版图奠定的重要意义。

基础梳理一、明朝政治制度的变化1. 明朝建立:1368 年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。

2. 废宰相:明太祖废除了自秦以来一直实行的宰相制度,这一举措对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

3. 设内阁(1)设立:明成祖时设立,作为辅佐皇帝处理政务的秘书机构。

(2)职责:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

(3)影响:明朝中后期,有的大学士权力很大,被比喻为宰相。

4. 宦官专权:宦官比内阁更多地得到皇帝信任,以致出现宦官专权的局面。

二、海上交通与沿海形势1. 海上交通:郑和下西洋(1)时间:15 世纪前期。

(2)规模:先后七次远航,访问了亚非30 多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和沿岸。

(3)目的:耀兵异域,示中国富强。

(4)评价:是世界历史上规模空前的远洋航行,但给明朝带来较大的财政负担。

2. 东南沿海形势(1)元朝末年:日本海盗不时在我国东部沿海骚扰。

(2)明朝前期:倭寇袭扰,明廷派戚继光等人平倭,东南沿海形势稳定下来。

(3)16 世纪中期:葡萄牙人获得在澳门的租住权。

(4)明朝末年:西班牙被荷兰击败,退出台湾。

三、内陆边疆与明清易代1. 北部:蒙古族鞑靼、瓦剌(1)明朝措施:重新修筑长城,加强军事防御。

(2)结果:1571 年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。

2. 西南:藏族措施:授封号,设行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

3. 东北:女真族(1)措施:设奴尔干都司,对女真各部落首领封授官号。

(2)女真族发展历程①16、17 世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

②1616 年,努尔哈赤称汗,国号大金。

③1636 年,皇太极称帝,改国号为大清。

第13讲明清时期君主专制的强化明清时期(1368—1840年鸦片战争前)有两大突出特点:一是统一的多民族国家的日趋巩固;二是封建制度渐趋衰落。

主要包括两个主要阶段:明朝(1368—1644年)和清朝前期(1636—1840年)。

政治上,统一的多民族国家日趋巩固,辽阔的版图在清朝前期最终奠定。

君主专制得到空前的加强。

明初废丞相,强化皇权,实行厂卫特务统治,八股取士等,在地方废行省、设三司;清朝增设军机处、大兴“文字狱”等,使君主专制得到了强化。

这同时也暴露了封建制度的腐朽性,说明了封建制度渐趋衰落。

经济上,传统小农经济继续发展;私营手工业逐渐占据社会生产的主导地位;农业、手工业和商业发展均超过了前代水平;赋税制度进一步改革,人头税逐步废除;区域间长途贩运和商帮的发展凸显了商品经济的空前活跃;资本主义生产关系在明朝中后期萌芽,并在清代有了缓慢发展。

思想文化上,具有承古萌新的时代特征:政府实行以程朱理学为标准的八股取士,禁锢人们的思想,但反专制的民主启蒙思想的产生,体现了儒学思想的活跃;建立在自然经济基础之上的传统科技仍走在世界前列,出现了一大批科技巨著,但总体而言已开始落后于世界发展潮流;文学艺术具有高度的反封建的思想性和艺术性;教育、科举、文化政策都体现了君主专制制度强化的色彩。

对外关系上,遭受外来侵略并进行反侵略斗争;西学东渐开始逐渐衰落;海禁和“闭关锁国”政策,阻碍了社会进步,造成了中国近代的落后。

第13讲明清时期君主专制的强化目标解读1.了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

2.康熙帝。

△重大史实明朝废丞相、权分六部;内阁制;清朝议政王大臣会议、南书房、军机处、密折制、督抚制度。

1.明朝政治体制的变化(1)废除宰相制度①背景:明太祖认为元朝丞相权势过重,妨碍皇权的高度集中。

②措施:裁撤中书省,废除,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

③影响:秦以来一直实行的宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强。

明朝内阁★★★★○○○明朝废除丞相制度是解决皇权与相权的矛盾问题;后来设置的内阁,“有宰相之实,无宰相之名",是专制主义皇权强化的表现,本质是封建政治制度的畸变。

1、内阁的基础知识:(1)原因:废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断,政务繁多.(2)过程:奠基明太祖设置殿阁大学士作为侍从顾问,帮助他处理繁多的政务.但很少能参决政事确立明成祖时选拔翰林院官员,入值文渊阁,开始参与机密事务的决策,“内阁”出现发展明宣宗时,大学士有了替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权全盛张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁的下属机构(3)评价:①内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。

②内阁是君主专制强化的产物,不能对君权起制约作用.2、宰相与内阁的比较3、明朝内阁制度的鲜明特点(1)体系完整,模式固定,但始终不是中央一级正式的行政机构.(2)内阁与皇权矛盾重重,始终屈服在皇权的重压下。

(3)内阁受制于司礼监。

(4)内阁与六部经常互争雄长,矛盾重重。

4、明朝内阁与西方内阁的区别:内阁政机构产生方式内阁成员由皇帝任命,对皇帝负责内阁由议会中的多数党组织,对议会负责权力大小内阁虽是国家虽是国家的中枢机构,只备皇帝顾问,无权决策内阁总览国家行政权,负责国家的内政外交性质是君主专制的产物,突出了皇权的进一步强化体现了西方近代资本主义民主政治的特点明朝内阁制是高考的重中之重,命题既可直接考查基础知识,又可暗合主流价值观和当今社会热点问题,需通过挖掘题干史料来获得新知。

在对内阁制的考查中,选择性试题的设置较多,且多引用新史学成果,暗合社会热点,需重点关注。

【易错点拨】从近几年的新课标全国卷来看,试题越来越注重考查对基本历史知识的掌握程度、基本技能的灵活运用和综合运用,突出考查学科素养和学习潜力。

明朝内阁制历史久远,比较抽象,复习时不要拘泥于教材的表述,要在提供的新材料、新情境中去分析理解问题.第一,需要注意对内阁制的概念外延与内涵的准确理解,如明朝内阁的出现背景,特别是内阁的权利问题,这是考查的重中之重,也是学生较为容易失分的地方,必须引起高度关注;第二,需要把明朝内阁与古代中国的宰相制度,以及西方的内阁放在一起比较认识,找出其中的差距,理解其显著特点;第三,解题时一定要注意题目要求,防止惯性思维的出现,明确试题是否是“由材料获取有效信息",不能一味地依照课本,产生惯性思维,而导致错选.1,明代中央秘书机构及各部门的秘书由进士通过馆选,进入翰林院学习后才能担任。

第4课明清君主专制的加强本课重点:明清加强君主专制的措施本课难点:内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响【预习案】掌握子目题目,宏观把握教材子目1:宰相制度的废除——明朝君主专制的进一步加强子目2:内阁的出现——明朝皇权加强的产物子目3:军机处的设立——清朝雍正时期,君主专制发展到顶峰的标志梳理知识要点,微观把握教材一、宰相制度的废除1、原因:明初在中央设立中书省;明太祖认为丞相权势过重妨碍了皇权的高度集中。

2、措施:1380年,诛杀胡惟庸,裁撤________和________,以六部分分理全国政务,直接对________负责。

3、影响:秦以来一直实行的宰相制度宣告废除,________进一步加强。

二、内阁的出现1、原因:废除丞相后,皇帝政务繁忙。

2、过程:(1)明太祖设置________作为侍从顾问,但大学士很少参决政事。

(2)________在位时,选拔翰林院官员入值文渊阁,参与决策,“________”出现。

(3)后来,内阁地位日益提高,大学士有了________。

3、地位:明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的________机构。

三、军机处的设立1、康熙帝加强皇权(1)原因:清初,________的权力凌驾于内阁、六部之上,皇权受到很大限制。

(2)措施:康熙亲政后,设________,参与机要事务,替皇帝起草谕旨。

(3)影响:中枢机构一分为三,________、________与南书房三足鼎立,互相制约,最后集权于皇帝。

2、雍正帝设军机处(1)背景:雍正帝为办理西北军务,在宫内设置军机处。

(2)特点:①机构简单。

②军机大臣品级不高、钦定。

③办事机密。

(3)职能:跪受笔录,拟写、传达________旨意。

(4)作用:提高了行政效率,________达到顶峰。

【特别提醒】评价军机处的设置,要注意运用辩证的观点。

不能只看其消极面,还要注意其积极影响。

内阁首辅与宰相的区别内阁首辅的权利多数是皇帝赋予,朝廷上来的折纸,会先经过内阁然后内阁成员会在一个小红纸条上面写上自己的意见一起递交给皇帝看,这就是所谓的批红,内阁本身无实权,只有建议权。

而汉朝一个宰相能管理朝廷又能管理内廷,皇帝的诏书也必须有丞相的印才能生效。

内阁首辅简介内阁首辅,即内阁中位列第一的辅臣。

在明代,“首辅”是对内阁大学士(少数以翰林学士入直内阁)中位居第一者的尊称,与内阁”次辅“、”群辅“相对,一说大致产生于明英宗天顺年间,始自李贤;另有从明仁宗时大学士初兼师保之官的杨士奇起算、从明成祖创建内阁时起算、从明世宗在位期间起算等说法。

内阁首辅并无明文规定,而是政治实践的产物。

嘉靖、隆庆与万历初年,首辅、次辅界限严格,首辅之权最重,主持内阁大政,尤其是掌握票拟权,次辅不敢与之抗衡。

在内阁之外,内阁首辅也已成为文臣之首,并能有力地影响六部,其中张居正还尝试通过考成法以使对六部的控制得到制度化。

张居正之后,内阁首辅权力趋于衰落。

对于内阁首辅的性质和地位,存在“顾问”、“宰相”、“开府之书记”、“辅相”等多种说法,当代学界主流观点认为其并非宰相。

严格意义上,在明代内阁制形成初期及清代等不强调内阁大学士职权差别的时代,不存在”内阁首辅“的概念。

宰相简介宰相是对中国古代君主之下的最高行政长官的通称或俗称,并非具体的官名。

“宰”的意思是主宰,“相”,本为相礼之人,字义有辅佐之意。

太宰与相合称为宰相,宰相联称始见于《韩非子·显学》,丞相就是宰相。

宰相地位的具体名称多达几十种,历代不同:太宰、相、相邦、相国、丞相、大司徒(东汉)、尚书令、中书令、侍中、中书舍人、尚书左仆射、尚书右仆射、同平章事、内阁大学士(明朝)、军机大臣、总理(清朝末期)等等。

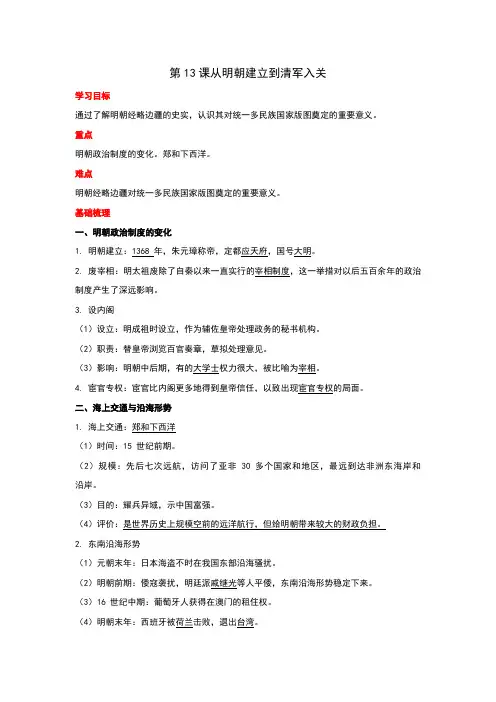

明代内阁与宰相制度

的区别

精品文档

明代内阁与宰相制度的区别

明代内阁与西方内阁制的区别

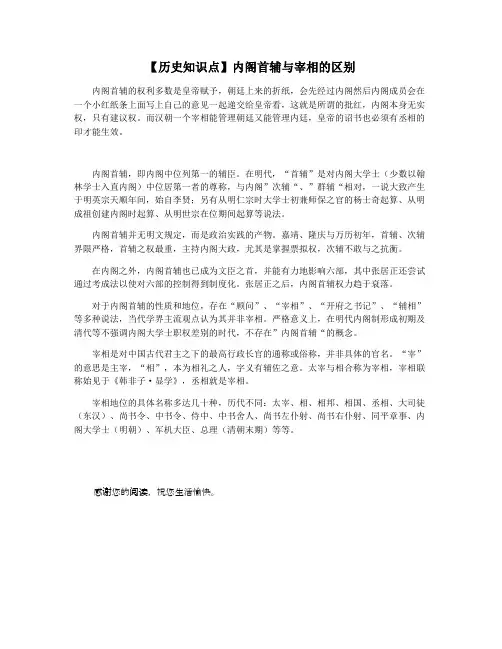

宰相内阁首辅

权力来源制度赋予皇帝个人信任

职责总领行政,参与决策,有属官侍从咨询为主,无属官

任免要经皇帝及大臣商议直接由皇帝意愿决定

对皇权影响制约皇权

君主专制强化的产物,不能制约皇

权

比较项明内阁制西方内阁制

职能为皇帝咨询、处理政务掌行政权

权利来源皇帝个人信任法律赋予

地位无法定地位,不是正式的行政机构正式的国家机构

性质为皇帝提供顾问的内侍机构资本主义民主政治机构

影响加强皇权防止专制独裁。