科学大洋钻探:成就与展望

- 格式:pdf

- 大小:70.92 KB

- 文档页数:7

中国的探海工程的成就摘要:一、引言二、中国探海工程的发展历程三、中国探海工程的主要成就1.深海探测技术的发展2.深海资源的开发利用3.国际合作的推进四、中国探海工程的挑战与未来展望1.深海科研的持续深入2.深海环境保护的重视3.深海产业的发展五、结论正文:【引言】近年来,随着我国科技实力的不断壮大,探海工程取得了举世瞩目的成果。

本文将对中国探海工程的发展及其主要成就进行梳理,并展望未来的挑战和发展方向。

【中国探海工程的发展历程】自20 世纪80 年代起,我国开始涉足深海探测领域。

经过三十多年的发展,我国已经建成了完整的深海科研体系,涵盖了深海科研、勘探、开发、利用等多个方面。

【中国探海工程的主要成就】1.深海探测技术的发展在深海探测技术方面,我国已经取得了重要突破。

我国自主研发的深海潜水器、无人潜水器等设备已经达到了国际先进水平。

此外,我国还成功研发了一系列深海观测设备,为深海科学研究提供了有力支撑。

2.深海资源的开发利用在深海资源开发利用方面,我国已经取得了显著成果。

我国在深海生物、深海矿产、深海能源等方面的研究取得了重要进展,为我国经济社会的发展提供了新的动力。

3.国际合作的推进在推进国际合作方面,我国积极参与国际深海探测的合作项目,与其他国家共享深海科研数据,共同推动全球深海科学研究的发展。

【中国探海工程的挑战与未来展望】1.深海科研的持续深入我国在深海科研方面还有很大的发展空间。

未来,我国需要继续加大深海科研投入,深入挖掘深海资源的价值,为我国经济社会发展提供更多支持。

2.深海环境保护的重视随着深海资源的开发利用,深海环境保护问题日益凸显。

我国需要加强对深海环境保护的重视,确保深海资源的可持续利用。

3.深海产业的发展深海产业是一个新兴的产业领域,具有巨大的市场潜力。

我国需要抓住机遇,推动深海产业的发展,为我国经济社会发展创造新的增长点。

【结论】总之,我国探海工程取得了举世瞩目的成就,为我国经济社会的发展做出了重要贡献。

中国的探海工程的成就在中国探海工程的发展历程中,经历了一系列的探索与实践,取得了举世瞩目的成就。

从20世纪70年代起步至今,我国探海工程已经进入了全面发展的新阶段。

本文将重点分析中国探海工程的历程、主要成就以及面临的挑战和展望。

一、引言伴随着科技的飞速发展,我国探海工程取得了令人瞩目的成就。

从最初的海洋调查到如今的深海勘查,我国已经具备了较为完善的深海技术体系。

本文旨在简要介绍中国探海工程的发展历程,并重点阐述其在深海勘查、生物资源开发、矿产资源开发、空间探索及环境保护等方面的主要成就。

二、中国探海工程的历程与现状1.起步阶段(20世纪70年代至90年代)我国探海工程起步于20世纪70年代,当时主要开展海洋综合调查,为后续的深海研究奠定了基础。

至90年代,我国开始重点关注深海资源开发和海洋环境保护。

2.发展阶段(21世纪初至今)进入21世纪,我国探海工程进入了全面发展的新阶段。

在这一阶段,我国在深海勘查、生物资源开发、矿产资源开发等领域取得了显著成果。

三、中国探海工程的主要成就1.深海勘查技术我国在深海勘查技术方面取得了重要突破,自主研发了“蛟龙”号潜水器、“海翼”号水下滑翔器等先进设备。

这些设备在深海勘查中发挥了重要作用,为我国深海资源开发和环境保护提供了有力支持。

2.深海生物资源开发我国在深海生物资源开发方面也取得了丰硕的成果。

通过实施南海海底沉积物钻探项目等,为我国深海生物资源的可持续开发提供了重要依据。

3.深海矿产资源开发在深海矿产资源开发领域,我国通过“天鲸”号深海机器人等设备,成功实现了对深海矿产资源的勘查与开发。

4.深海空间探索我国积极参与国际深海空间探索项目,为全球深海科技发展做出了贡献。

例如,我国参与了国际深海研究项目,提升了我国在国际深海领域的地位。

5.深海环境保护在深海环境保护方面,我国通过实施一系列深海环境保护项目,有效降低了深海环境污染风险。

四、具体实例展示1.“蛟龙”号潜水器“蛟龙”号潜水器是我国自主研发的深海潜水器,最大下潜深度达到了7000米。

人类对地球的的钻探历程与成果人类对地球的钻探历程与成果引言:地球是我们人类赖以生存的家园,为了更好地了解地球内部结构、地质变化和资源分布等信息,人类进行了长期的钻探探索。

本文将详细介绍人类对地球的钻探历程与取得的成果。

第一部分:早期钻探的探索人类对地球的钻探探索可以追溯到19世纪末,当时的技术条件非常有限。

最早的钻探方式是通过手工或动物力量将钻头钻入地下,获取地下水和矿产资源。

这种钻探方式虽然简陋,但为后来的钻探工作积累了宝贵经验。

第二部分:钻探技术的进步随着科学技术的不断进步,人类对地球的钻探技术也得到了极大的发展。

20世纪初,人们开始使用机械钻探设备,通过旋转钻头来钻取地下岩石样本。

这种方法大大提高了钻探的效率和深度,为地球科学研究提供了重要的数据。

在20世纪中叶,人类发明了岩心钻探技术,即通过钻探设备将岩石样本完整地带回地面。

这种技术的出现,使得地球科学家们能够更加准确地研究地球内部的构造和岩石特性。

岩心钻探取得的岩石样本,经过分析和实验,揭示了地球的各种地质过程和地球历史的重要信息。

第三部分:深海钻探的突破除了陆地钻探,人类还开展了大规模的深海钻探项目。

20世纪60年代,国际科学界合作组织了“大洋钻探计划”,通过钻取海底沉积物和地壳岩石样本,揭示了海洋地质、古气候变化等方面的重要信息。

此后,深海钻探技术不断完善,钻探深度也逐渐加深,使得人类对地球深部的认识更加全面。

第四部分:地球内部结构的揭示地球的内部结构一直是地球科学的重要研究领域。

通过地震波传播的观测和地球深部钻探取得的岩石样本,科学家们逐渐揭示了地球的内部结构。

地球由内核、外核、下地幔、上地幔和地壳等不同层次组成,每一层都有着不同的物质组成和性质。

第五部分:资源勘探与开发地球的钻探不仅有助于研究地球的内部结构,还对资源勘探与开发起着重要的作用。

地球深部的矿产资源、石油和天然气等都需要通过钻探技术进行勘探和开采。

钻探技术的不断创新,使得人类能够更加高效地寻找和开发地下的资源,为经济社会发展提供了重要支撑。

自上世纪50年代开始发展起来的我国海洋勘探事业,经过数十年的不懈努力和不断探索,取得了一系列的显著成就。

下面,就让我们一起来看看我国海洋勘探取得的成就。

一、连续三次在深海成功实现取样中国科学家自2002年起开始开展深海调查,经过多年积累,我国在2012年、2014年和2018年连续三次在深海成功实现取样。

据悉,我国科学家在马里亚纳海沟、太平洋深槽、西太平洋海盆等地区,采集到丰富的深海样品、资料和图片,对深海环境、生命、物质等方面的研究产生了重要的探索价值。

二、成功发现中国海油资源海洋油气资源是国家战略性资源,发掘海洋油气资源具有至关重要的战略意义。

我国自上世纪50年代开始在海上勘探,先后取得多项重大发现和突破。

其中,中国南海北部和东海盆地成为国内陆续发现的较大油气田,海南岛南方海域和钦州湾盆地则是探明水合物储量的热点地区。

这些重大的发现对于我国保障能源安全、促进国民经济发展带来了重大的推动作用。

三、新一代深地震探测技术取得重大突破深地震勘探是提高勘探效率和深化资源有效利用的重要手段,我国科学家在“深地震2011”活动中成功开展新一代深地震探测技术的试验,取得了重大突破。

该技术加强了勘探单位面积靶深度和分辨率的能力,填补了我国深地震勘探方法与海外发达国家差距,开启了新一代深地震技术在我国海洋勘探中的广泛应用。

四、南沙群岛宝藏新发现海洋中蕴藏着诸多的宝藏,而南沙群岛则是我国近年来发掘的重要宝藏之一。

2017年,我国科学家在南沙群岛附近海域发现一批文物遗址及其上蒙古洞、下蒙古洞、水城等远古史前遗址,为我国的古代海上丝绸之路研究提供了新的线索。

此外,南沙群岛周边海域的水产资源、矿产资源等也备受关注,成为未来海洋勘探的重要方向之一。

五、海洋信息平台建设全面推进如何更好地整合和利用我国海洋勘探获得的海洋信息,成为当前的重要问题。

为此,我国积极推进海洋信息平台的建设,通过整合公共海洋数据、海洋科学监测数据等,构建了完善的数字化海洋体系,实现信息的共享和交流,推动了我国海洋科学研究水平的提升和海洋产业的发展。

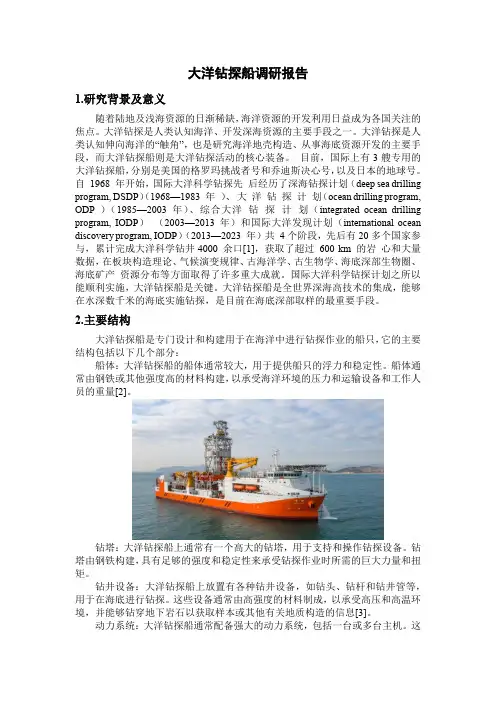

大洋钻探船调研报告1.研究背景及意义随着陆地及浅海资源的日渐稀缺,海洋资源的开发利用日益成为各国关注的焦点。

大洋钻探是人类认知海洋、开发深海资源的主要手段之一。

大洋钻探是人类认知伸向海洋的“触角”,也是研究海洋地壳构造、从事海底资源开发的主要手段,而大洋钻探船则是大洋钻探活动的核心装备。

目前,国际上有3艘专用的大洋钻探船,分别是美国的格罗玛挑战者号和乔迪斯决心号,以及日本的地球号。

自1968 年开始,国际大洋科学钻探先后经历了深海钻探计划(deep sea drilling program, DSDP)(1968—1983 年)、大洋钻探计划(ocean drilling program, ODP )(1985—2003 年)、综合大洋钻探计划(integrated ocean drilling program, IODP)(2003—2013 年)和国际大洋发现计划(international ocean discovery program, IODP)(2013—2023 年)共4个阶段,先后有20多个国家参与,累计完成大洋科学钻井4000 余口[1],获取了超过600 km 的岩心和大量数据,在板块构造理论、气候演变规律、古海洋学、古生物学、海底深部生物圈、海底矿产资源分布等方面取得了许多重大成就。

国际大洋科学钻探计划之所以能顺利实施,大洋钻探船是关键。

大洋钻探船是全世界深海高技术的集成,能够在水深数千米的海底实施钻探,是目前在海底深部取样的最重要手段。

2.主要结构大洋钻探船是专门设计和构建用于在海洋中进行钻探作业的船只,它的主要结构包括以下几个部分:船体:大洋钻探船的船体通常较大,用于提供船只的浮力和稳定性。

船体通常由钢铁或其他强度高的材料构建,以承受海洋环境的压力和运输设备和工作人员的重量[2]。

钻塔:大洋钻探船上通常有一个高大的钻塔,用于支持和操作钻探设备。

钻塔由钢铁构建,具有足够的强度和稳定性来承受钻探作业时所需的巨大力量和扭矩。

海洋工程中深海钻探技术的分析与应用随着科技的不断发展,人类对海洋资源的探索也越来越深入,深海钻探技术作为其中的重要一环,更是引起了人们的广泛关注。

本文将从深海钻探技术的原理、应用、挑战和前景等方面进行论述,以期为大家对该领域有更深入的了解。

一、深海钻探技术的原理深海钻探技术的原理在于,通过将钻头伸入海底并旋转,将海底岩石打碎,使钻孔不断向深处延伸,并取得岩心样品来分析岩石构成和化学性质等信息。

具体而言,深海钻探技术是通过钻井平台、钻杆、钻头、钻井液、泥浆泵和管柱等装备从海面到海底,钻进海底岩层内部,通过旋转钻头、压缩钻进的岩层等一系列步骤完成深海钻探作业。

二、深海钻探技术的应用1. 科学研究领域深海钻探技术在海洋科学研究领域发挥着重要作用。

它可以获取到海底地质、地球物理、生物学、化学等多方面的信息,为科学家解读地球历史、研究地球变迁提供了有力的证据。

2. 海上油气勘探领域深海钻探技术在海上油气勘探领域也被广泛应用。

通过深海钻探技术可以获得海底沉积物和地层构造等信息,帮助石油勘探人员分析油气藏分布、性质和构造等,为勘探工作提供重要数据支撑。

三、深海钻探技术面临的挑战深海钻探技术虽然在实践中发挥了重要作用,但也面临着一些挑战。

主要包括:1. 钻探成本高深海钻探技术需要使用昂贵的海洋科学、海洋工程设备,这使得钻探成本很高,因此只有少数发达国家能够承担。

2. 钻探深度受限制深海钻探技术在钻探深度上受到很大的限制,这主要是由于海床水压极高,钻探设备承受不了太大的压力。

因此,深海钻探技术目前只能在约4000米深度的海底进行。

3. 环境保护难度大深海钻探技术还面临环境保护难度大的问题。

在钻孔过程中,钻井液和泥浆等有毒化学物质的排放会对海洋环境造成一定程度的影响。

四、深海钻探技术的前景尽管深海钻探技术面临着一系列的挑战,但在未来,随着人类不断加强对海洋资源的探索,深海钻探技术仍将有广阔的发展前景。

1. 新技术的应用随着科技的不断发展,包括遥感技术、海底探测技术、海底车技术等在内的新技术的出现,将有望为深海钻探技术的应用提供更先进、更高效的技术支持。

大陆科学钻探工程技术发展动态及趋势分析(一)引言概述:大陆科学钻探是地球科学领域的重要研究手段。

本文将对大陆科学钻探工程技术发展动态进行分析,探讨其未来发展趋势。

正文:一、大陆科学钻探的历史发展1. 自然资源勘探的需求推动了大陆科学钻探的发展2. 大陆科学钻探研究的里程碑事件3. 大陆科学钻探工程的关键技术突破二、大陆科学钻探的应用领域1. 大陆地质与地下构造研究2. 大陆地球物理研究3. 大陆地球化学与生物地球化学研究4. 大陆科学钻探在气候变化研究中的应用5. 大陆科学钻探在资源勘探与环境评价中的应用三、大陆科学钻探工程的技术挑战与突破1. 钻孔技术与装备2. 井下测量技术与仪器3. 岩心取样与分析技术4. 钻井液体系的发展与优化5. 井下作业与安全技术四、大陆科学钻探工程的国际合作与交流1. 国际科学钻探计划(IODP)的合作与成果2. 国际科学钻探项目在中国的参与与贡献3. 大陆科学钻探工程中的国际标准与规范互认4. 学术交流会议与研讨会的举办与参与5. 大陆科学钻探工程技术人员的国际交流与培训五、大陆科学钻探工程技术发展的趋势1. 多学科综合应用推动大陆科学钻探的发展2. 环境友好型技术在大陆科学钻探中的应用3. 集成化钻探系统的发展与应用4. 多尺度观测与数据同步处理技术的应用5. 大陆科学钻探与人工智能的结合总结:大陆科学钻探工程技术的发展已经取得了显著成果,并在多个领域展现出了广阔的应用前景。

随着技术的不断创新与进步,大陆科学钻探工程将逐步向更深层次、更高品质的研究目标迈进,为地球科学研究提供更强有力的支撑。

我国首艘大洋钻探船“梦想”号试航成功作者:来源:《作文周刊·高一版》2024年第04期2023年12月18日,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船正式命名为“梦想”号,并在广州南沙下水试航,这标志着我国深海探测能力建设和装备现代化建设迈出关键一步。

“梦想”号续航力1.5万海里,具备全球海域无限航区作业能力和海域1.1万米的钻探能力,是由广州海洋地质调查局建设、中国船舶集团设计建造。

莫霍面在大洋之下约6-7公里,其下的地幔是地球最大的“化学储库”,充满未解之谜。

“梦想”号所具备的海域1.1万米的钻探能力,可达马里亚纳海沟的深处,有望助力科学家实现“打穿莫霍面,进入上地幔”的梦想,为地球科学研究打开“宝藏之门”。

“梦想”号承载着中华儿女建设海洋强国的梦想,承载着人类开发地球深部资源的梦想。

其预计2024年全面建成,之后将为大洋能源资源勘查开采提供重要装备保障,成为保障国家能源安全的“国之重器”、支撑海洋强国建设的“核心利器”。

(摘編自《中国科学报》2023年12月28日)◆素材解读1.创造梦想,成就梦想。

一个个“大国重器”横空出世,将世人千年心驰神往的神话逐渐变为现实。

如今“梦想”号承载着深海探索之梦而来,为中华民族建设海洋强国的理想开辟一条通途。

面向星辰大海的征途永无止境,一代代科技工作者坚定信念,接续奋斗,让中华民族以自信自强的姿态屹立于世界民族之林。

2.久久为功,成就显著。

作为继美国和日本之后第3个有能力研制出大洋钻探船的国家,中国在该领域久久为功、成就显著。

“梦想”号更年轻、更先进,所拥有的科研能力远远超过美日两国的大洋钻探船。

“梦想”号一旦成功钻穿地壳,不仅标志着人类首次进入上地幔,也将带领地球科学研究走向更前沿。

◆适用话题科技创新国家实力海洋强国能源安全【程建军/供稿】。

科学大洋钻探回顾与展望3刘志飞① 拓守廷②①教授,②博士生,中国综合大洋钻探计划办公室,同济大学海洋地质国家重点实验室,上海2000923国家高技术研究发展计划(863计划)“大洋钻探技术预研究”资助(批准号:2004AA615030)关键词 深海钻探计划 大洋钻探计划 综合大洋钻探计划 地球系统科学 本文回顾了科学大洋钻探40多年的发展历程,综述了大洋钻探计划的重要科学成就,展示了新世纪IOD P大洋钻探将使用多个钻探平台,采用新的以地质作用为导向的研究方法,着重研究三个大的科学课题:深部生物圈与洋底下的海洋;环境变化,过程和结果;固体地球循环和地球动力学。

地球正在“变小”,人类要改善与她的关系。

IOD P将为我们提供可能的信息。

1发展历程大洋钻探在当今地球科学研究和教育中成为一项基本能力,并用于涵盖从地球气候变化到大陆运动过程的调查。

钻探是从被大洋覆盖的70%的地球表面获取沉积物和岩石的主要工具,也是从海底以下数米深处采集样品的唯一手段。

今天的大洋钻探计划是建立在40多年科学大洋钻探和研究的深厚基础之上。

故事起源于“莫霍计划”(Mohole)提出的一项钻穿大洋地壳的梦想。

1957年3月,在美国科学基金会(NS F)地学部召开的一次研究项目评审会上,海洋学家芒克认为,这些项目中没有一个能导致地球科学的重大突破,应当有一项研究计划能真正解决地球科学的根本问题,他提议打一口超深钻井,穿透地壳的底面———莫霍面。

当时在座的有后来的海底扩张说创始人赫斯教授,他正为地球科学家在申请基金时提不出气魄宏大的项目深感烦恼,而此前物理学家已获得了亿万基金建造了大型加速器。

芒克的一席话使赫斯深受启发,他开始为钻穿地壳的“莫霍计划”奔走游说[1]。

由于大洋底的地壳最薄,从洋底穿透地壳、钻进地幔看来要容易一些。

1961年,美国启动“莫霍计划”,派出“卡斯1号”钻探船在东太平洋钻了五口深海钻井。

钻杆穿过了3558m深的海水,然后从洋底往下钻,最大井深183m。

中国海洋科技发展的成就

中国海洋科技发展的成就

随着科技的不断进步,中国在海洋科技领域也取得了很多令人瞩目的

成就。

以下是中国海洋科技发展的一些主要成就:

1. 深海探测技术

中国在深海探测方面取得了很多重大突破。

2012年,中国成功下潜到了马里亚纳海沟底部,成为继美国、法国、俄罗斯之后第四个成功下

潜到该海沟底部的国家。

此外,中国还成功开展了多次深海探测任务,如南极深渊、西太平洋等。

2. 海洋资源勘探和开发

中国在海洋资源勘探和开发方面也取得了很多进展。

例如,在南海的

几个岛礁周围,已经建设起了一系列人工渔礁和人工珊瑚礁,以增加

渔业资源和生态环境保护。

此外,在南海油气勘探方面,中石油、中

海油等公司也已经在南海进行了多次勘探活动。

3. 海上风电技术

随着全球对于清洁能源需求的不断增长,海上风电技术也逐渐成为了一个备受关注的领域。

中国在这方面也取得了很多进展。

例如,2017年,中国在福建建成了全球最大的海上风电场——福鼎海上风电场,总装机容量达到1.5兆瓦。

4. 海洋环境监测技术

海洋环境监测是保护海洋生态环境的重要手段之一。

中国在这方面也取得了很多进展。

例如,中国已经建立起了一套完整的海洋环境监测网络体系,包括水质、气象、潮汐等多个方面。

此外,在南海和东海等地区还建立起了多个大型海洋观测站。

总之,中国在海洋科技领域取得的成就是非常显著的。

未来,随着科技水平的不断提高和各种新技术的不断涌现,相信中国在海洋科技领域会有更多令人瞩目的成果出现。

向地心进军——探索地球深部奥秘的科学钻探曾几何时,“上九天揽月,下五洋捉鳖”一直是人类自古以来的梦想。

如今,人类的航天探测器已在太空留下足迹,深潜器也一次次突破洋底极限深度。

然而,比起“上天下海”,人类的“入地”之旅却由于地壳岩石阻隔而困难重重。

地球深处到底什么样?一直吸引着科学家们孜孜不倦地探索。

一、伸向地球内部的“望远镜”若想对地球内部结构和物质成分进行探测,最直接、最有效和最可靠的方法是向地球纵深打一口科学钻探井,将人类的“视距”向地球内部延伸数千米甚至上万米,进而一探究竟。

通过科学钻探,在地质学方面,可以研究球深部构造及演化、地球深部流体及其作用,校验地球物理探测结果;在资源能源开发利用方面,可以研究成矿理论、油气成因,调查和开发深部热能;在环境科学方面,可以研究地震成因、火山喷发机理、地质灾害预警、地球气候演变、生命演化历史。

因此,科学钻探被形象地誉为了解地球内部信息的“望远镜”。

科学钻探始于20世纪60年代,分为大洋钻探和大陆钻探,已有许多国家在洋底和大陆打了近百口深浅不一的科学钻孔。

根据钻孔的深度,分为浅钻(小于2000米),中深钻(2000~5000米),深钻(5000~8000米)和超深钻(大于8000米)四级。

二、大洋钻探美国是世界上第一个提出并实施大洋钻探计划的国家。

1968年8月,“挑战者”号深海钻探船驶入墨西哥湾,开始展开地学革命“大陆漂移学说”的最重要验证环节—深海钻探计划(DSDP,1968~1983年)。

在DSDP实施的15年间,“挑战者号”完成了96个钻探航次,总里程超过60×104公里,在624个钻位上,钻探了1092个深海钻孔,采集深海岩心总长超过97公里,采集范围覆盖了除北冰洋之外的全球各大洋,所收集大量的钻孔数据完美地验证了南大西洋海底扩张理论和板块构造学说,并创立了古海洋学,为地球科学带来了一场革命。

1985年,随着新一代钻探船“决心号”的建成,DSDP的继任者—大洋钻探计划(ODP,1985~2003年)正式开始运作。

国内形势分析第一:中国近30年来的科技成就主要有哪些?新中国成立52年以来,特别是改革开放以来,我国科技事业取得了辉煌成就。

1.形成了比较完整的科学研究与技术开发体系,整体科技发展水平位居发展中国家前列。

2.科技体制改革取得了突破性进展,国家确定的科技体制改革阶段性目标基本实现。

3.基础科学研究领域取得成果。

人类基因测序、纳米碳管和纳米新材料、寒武纪生命大爆发研究、微机电系统研究、南海大洋钻探等方面取得了重大成果。

4.高技术研究及产业化方面有所突破。

载人航天技术、运载火箭及卫星技术等航天高技术取得了重大突破。

两系法杂交水稻、基因工程药物、转基因动植物、重大疾病的相关基因测序和诊断治疗等技术的突破,使我国生物技术总体水平接近发达国家。

5.工农业科技获得进展。

农业科技方面,仅"九五"期间共培育出600多个新品种,单产增产10%左右。

推广水稻旱育稀植和节水技术、ABT植物调节剂和小麦旱地全生育期地膜覆盖栽培等重大技术,有力地保障了我国粮食增产目标的实现。

工业科技取得了若干重大技术突破,提升了重点产业技术水平。

第二:实现“中国梦”面临的挑战实现中华民族伟大复兴是任重道远的事业,是我们每一个中国人的责任与梦想,需要一代又一代中华儿女共同为之努力,与之奋斗。

在前进道路上,我们还面临许多困难和挑战。

实现“中国梦”,需要我们高举中国特色社会主义伟大旗帜,团结实干、开拓创新。

畅想中国梦更当从解决当前难题做起畅想“中国梦”必须从解决当前的难题做起,环保问题、腐败问题、利益集团阻碍改革问题、城乡差异大问题、贫富差距太悬殊问题、食品安全问题等等,是当前必须重视解决诸多大问题,如果绕开这些问题去谈实现“中国梦”,那只能是闭着眼睛沉浸在梦幻中,前景是不会美好的。

要实现“中国梦”靠的是务实的措施、坚实的步伐。

实现中国梦的道路不会一片坦途,在现阶段面临八个挑战。

第一大挑战是如何保持经济持续、健康发展;第二个挑战是如何稳步有序发展民主,把符合中国国情和广大人民群众根本利益的民主稳步、有序地推进下去;第三个挑战是如何提高国家文化软实力;第四个挑战是在矛盾多发的社会转型期,如何实现社会和谐稳定。

我国海洋勘探领域取得的成就

自20世纪90年代以来,中国海洋勘探领域取得了众多成就。

1.南海深水区发现石油和天然气田。

中国海洋石油总公司和中国海洋石油(南海东部)有限公司,在南海深水区勘探到了肇庆海域和琼东南盆地的石油和天然气田,增强了我国的能源供应能力。

2.发现南海第一条天然气输气管线。

在南海海域勘探建设了南海第一条天然气输气管线,实现了南海天然气开采和利用的历史性突破。

3.海洋测绘技术发展。

中国海洋测绘局投入大量资金进行海图、海底地形、海水环境和天气气象等方面的测绘技术研究,实现了我国海洋测绘技术的快速发展。

4.深海勘探取得重要成果。

我国成功完成了多次深海科学考察,发现了深海大洋、深海热泉和深海生物等方面的重要成果。

5.海洋科技创新能力提升。

我国海洋科技创新能力得到了大幅提升,并从深海科技研究中获得了许多新的技术和知识。

6.我国海洋探测领域进入世界前列。

中国在海洋探测领域的技术水平进入世界前列,同时还参与了国际深海科研项目,如国际大洋钻探计划和国际深海观测计划等。

第18卷第5期2003年10月地球科学进展A DVAN C E I N E AR T H S C I E N CE SV o l.18 N o.5O c t.,2003文章编号:1001-8166(2003)05-0666-07科学大洋钻探:成就与展望柴育成1,周祖翼2(1.国家自然科学基金委员会地球科学部,北京 100085;2.同济大学海洋地质教育部重点实验室,上海 200092)摘 要:在回顾O D P学术目标的发展历史的基础上,按照地球环境动力学和地球内部动力学两大科学主题,对O D P在地球环境变化、作为环境变化营力的沉积物、流体和细菌、地球内部物质和能量的传递、岩石圈变形和地震作用等前沿领域所取得的主要科学成就进行了简单的介绍。

I OD P将以地球系统科学的思想为指导,利用多个钻探平台,以更为广泛的钻探领域和更深的钻探深度,对全球海底进行学术目标更为庞大、系统的科学钻探,并进一步加强与石油工业以及其它国际地学研究计划的合作。

关 键 词:O D P;I OD P;科学成就;科学目标中图分类号:P71 文献标识码:A0 前 言人类对海底的大规模科学研究已经经历了D S-D P(1968—1983)、O D P(1985—2003)两个阶段。

自1968年开始科学大洋钻探以来,人类在不断地扩大调查的范围,突破技术上的极限。

大洋盆地被证明是研究地球上的物理、化学、生物和地质过程及其相互作用的一个丰富的宝库和理想的全球实验室。

在过去30年中不断壮大的国际科学大洋钻探科学组织,已经成功地开始对上述过程的研究,这些过程包括气候的控制作用、流体在地壳中的大规模循环、地表以及地内生命的性质、岩石圈形成与演化的动力学等。

作为迄今为止历时最长、成效最大的国际地球科学合作计划,O D P将于2003年10月结束,取而代之的将是一个规模更加宏大、科学目标更具挑战性的新的科学大洋钻探计划,它就是综合大洋钻探计划(I n t eg r a t e d O cea n D r illi ng P r og r a m,I OD P)。

与D S D P、O D P仅仅依靠“G l o m a r挑战者号”或“J O I D E S・决心号”一艘钻探船的情况不同,I OD P 的一个主要特点是它将以多个钻探平台为主,除了类似于“J O I D E S・决心号”这样的非立管钻探船以外,加盟I OD P的钻探船将包括日本斥资5亿美元将于2006年投入使用的“地球号”立管钻探船。

美国国家科学基金会将于2004年提供一艘功能比“J O I D E S・决心号”更完备的新的非立管钻探船。

此外,欧洲一些国家在努力争取为I OD P提供一些上述两艘钻探船所无法涉足的、能在海冰区和浅海区进行钻探的钻探平台。

由于I OD P的上述特点,它的航次将进入过去O D P计划所无法进入的地区,如陆架及极地海冰覆盖区;钻探深度则由于立管钻探技术的采用而大大提高,I OD P也因此将在古环境、海底资源(包括气体水合物)、地震机制、大洋岩石圈、海平面变化以及深部生物圈等领域里发挥重要而独特的作用。

无论是对于认识短时期变化的关键过程(如发生在俯冲带的破坏性地震和岛弧的火山活动),还是对于了解人类之前的地球系统的长期自然变化(如大陆的张裂、破裂和漂移);无论是认识深部的地幔动力学及壳幔相互作用(如巨大火成活动区、板块俯冲工厂),还是了解地表浅部的各种作用过程(古气候变化、海平面变化);无论是认识海底固体矿产资源(如巨型硫化物矿床以及沉积物中的气收稿日期:2003-05-23.作者简介:柴育成(1957-),男,河南延津人,博士,主要从事地球科学基金管理工作.E- m a i l:c ha i yc @n s f c. g ov. c n体水合物),还是了解流体和细菌的各种地质作用,科学大洋钻探均不失为一种强有力的手段。

I OD P 与O D P更大的区别还在于,I OD P是用地球系统科学的思想指导其科学规划的。

回顾O D P的历史可以看到,O D P早期的科学规划中(C O S O D I I),其科学主题以及科学咨询机构基本是按传统的学科领域来划分的,如全球环境变化、幔壳相互作用、流体与全球地球化学通量、岩石圈的应力与形变等[1];到了1996年,O D P发现其科学主题和科学评价体系已无法适应新的情况,因此在其战略规划中,将科学主题分为地球外部动力学和内部动力学两大类[2],并相应地对O D P咨询结构也进行了调整。

而I OD P在制定其科学计划时,不再将地球系统分为内、外两个动力系统,而是看成一个内外相互影响、环环相扣的复杂系统。

如大规模的板块活动(如造山作用、俯冲作用)及其伴随的洋流循环和气候的变化,深刻地影响着生物进化和生物地球化学循环,洋底下流体的活动可以影响地震的发生、气体水合物的聚集,核幔边界的变化可以影响地球环境以及生命的演化历史等。

1 O D P的主要科学成就O D P始自1985年墨西哥湾的100航次,到2002年6月为止,“J O I D E S・决心号”共接受来自40多个国家的近2700名科学家上船参加考察,钻取的岩芯累计长达215k m,钻探最深达海底以下2111m,钻探的最大水深达5980m。

考察船的足迹遍布世界各大洋,与D S D P一起,在全球各大洋共留下了1700多个钻孔[3]。

虽然与全球海洋面积相比,这一数量相当于在约3个浙江省的面积上才有一个钻孔,但这些钻孔既增进了我们对地球的外部和内部动力学过程的了解,也为地球科学家们将今论古提供了大量重要的依据。

要全面介绍O D P 的科学成就已大大超出了作者的认识水平,我们在这里只能择主要者作一概要简介。

希望读者能与本专辑的其它文章结合在一起,以全面了解O D P的学术成就。

1.1 地球环境动力学1.1.1 地球环境变化(1)高分辨率新生代地质年代学的发展。

含化石的海洋沉积物剖面的完整获取,极大地增进了对地磁场极性倒转历史、生物进化历史以及全球海洋同位素成分变化历史之间相互联系的认识。

O D P 的一个主要成就就是将深海沉积物中记录的气候变化记录与理论计算的地球轨道参数的变化联系起来,论证了轨道参数变化在驱动气候变化中的作用。

以地球轨道周期为基础的高分辨率地质年代表,开创了地质年代学的新阶段。

如O D P138航次的研究,既建立起6M a以来按轨道周期调谐的地质年代表,也为10M a以来的磁性地层年表作出了改进,如将布容/松山期的界限改为0.78M a B P前[4]。

以O D P成果为基础的、经过重新校正的、且适用于全球的年代表对于确定发生在陆地和海洋的各种地质过程的速率来说,具有重要意义。

(2)十年至千年际的洋流循环变化。

科学大洋钻探所获取的保存在海洋沉积物中的记录清楚地表明,浅部和深部洋流循环是在十年至千年尺度上发生变化的,这一结论证实了对冰芯研究所得到的认识。

如北大西洋地区末次冰期旋回每隔1~3k a发生一次大气和海水温度的快速波动,其中一些变化与大规模冰盖溶化和冰屑排放同时发生。

O D P162航次研究表明,至少在过去的50万年以来,这样的快速变化事件记录在海洋中广泛分布[5]。

这种千年尺度的变化不仅仅是冰期的特征,而且在相对无冰盖的全新世也存在。

如一些科学家认为,发生在17~19世纪的“小冰期”变冷事件就与北大西洋环流的变化有关[6]。

O D P169航次在温哥华岛岸外获取的纹泥层序,记录了超高分辨率(次年度至百年时间尺度)的海洋沉积记录,有助于了解全球海洋/大气系统在人类时间尺度上如何运转[7]。

(3)瞬时气候事件(t r a n s i e nt c li m a t e e ve n t s)。

海洋沉积物分析获得的高分辨率气候记录已经揭示了极端“短暂”(几百至几十万年期间)的气候事件,可能是由于气候系统对内部反馈或外部驱动机制响应的快速转型。

极端温暖的瞬时事件包括古新世—始新世最热事件(P E TM,~55M a B P),全球深海、高纬地区和陆地温度在古新世—始新世界线附近(~55M a B P)极短的时间间隔内增长4~8℃,同时伴随着陆地和海洋植物、动物和微生物群的重大更替[8]。

寒冷的瞬时气候事件包括始新世—渐新世界线(E/O)附近(E/O事件),E/O界线附近,全球气温大幅降低,海陆生物均有不同程度的灭绝,南极东部冰盖首次出现,指示了气候变冷、变干的趋势[9]。

(4)气候周期演变中热带碳循环的作用。

O D P184航次南沙1143站5M a年的碳同位素记录展现出从40万年的偏心率长周期到1万年的半岁差周期,大大丰富了对于气候周期演变历史的认识,766第5期 柴育成等:科学大洋钻探:成就与展望 揭示出低纬海区太阳辐射量的变动引起季风、厄尔尼诺等热带过程的变化,导致碳循环的周期性变迁。

这类以岁差周期为基础的热带气候变化,很可能在第四纪时期还通过碳循环对冰期旋回的进程和规律产生影响,使得地球系统以低纬和高纬区互相作用,水循环和碳循环相互结合,短周期和长周期相互叠加的形式不断演化,表明第四纪气候旋回不仅有高纬区的冰盖驱动,而且有低纬区的热带驱动[10]。

(5)全球大洋缺氧事件。

深海沉积物反映在地质历史的某些特定时期,在大面积的海洋范围内表层海水的生产力特别高。

在这些时期,全球海洋出现一些缺氧层,大量的有机碳在海洋沉积物中以页岩的形式保存下来。

分布最广的白垩纪缺氧事件(120~93M a B P)是全球规模的,表明整个海洋都发生有机质分解,导致异常高的碳埋藏量。

最极端的事件发生在森诺曼期—土仑期交界时期(93M a B P),基本与白垩纪115M a以来最高温度事件同时出现,并表现为碳同位素正偏移和过量的生物碳埋藏[6]。

科学大洋钻探为海洋缺氧事件提供了新的启示,这对于了解全球气候和碳旋回的长期和短期变化,以及主要生油岩的形成时代,具有关键的意义。

(6)南极和北极冰盖的形成时代。

在南极和北极相关海域进行的D S D P和O D P已达28个航次,184个站位。

这些钻探研究发现了南极古新世末的增温事件、始新世大暖期、早渐新世冰盖增大事件以及新生代变冷的原因之争的洋流说等,为人类探测整个地球系统打开了异常广阔的视野。

O D P钻探证实地球在50M a以前进入现在的冰期状态,期间经历了从单极有冰到两极有冰到冰盖形成的过程。

O D P113、114、178、188等航次证明南极在40M a以前出现冰川,但大规模的冰盖的出现则在大约25 M a之后。

O D P151、152航次的钻探则表明北半球冰盖大约在15M a以后才开始发育,而北半球主要的大陆冰川作用则在4M a以后才开始发生[6]。

(7)撞击事件与生物进化。