咏怀古迹(其五)整理解析

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:3

杜甫《咏怀古迹五首》原文|译文|赏析'《咏怀古迹五首》是唐代伟大诗人杜甫的组诗,第五首《咏怀古迹五首·其五》由于诗人以自身肝胆情志吊古,所以能涤肠荡心,浩气炽情动人肺腑,成为咏古名篇。

下面就和儿童网小编一起来欣赏这首唐诗吧。

唐代:杜甫诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

译文诸葛亮的大名永远留在天地间,他的遗像清高让人肃然起敬。

为了三分天下周密地筹划策略,万代好像鸾凤高翔,独步青云。

伊尹、吕尚难分伯仲,不相上下,指挥军队作战镇定从容,让萧何曹参都为之失色。

汉朝帝位转移是因为运气,诸葛亮也难以复兴,但他意志坚决,因军务繁忙而鞠躬尽瘁。

注释⑴宗臣:后人崇拜的大臣。

⑵羽毛:指鸾凤。

⑶身歼:身灭。

“诸葛大名垂宇宙”,上下四方为宇,古往今来为宙,“垂于宙”,将时间空间共说,给读者以“名满寰宇,万世不朽”的具体形象之感。

首句如异峰突起,笔力雄放。

次句“宗臣遗像肃清高”,进入祠堂,诗人瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。

“宗臣”二字,总领全诗。

接下去进一步具体写诸葛亮的才能、功绩。

从艺术构思讲,它紧承首联的进庙、瞻像,诗人看了各种文物后,自然地对其丰功伟绩作出高度的评价:“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

”纡,屈的意思。

纡策而成三国鼎立之势,好比鸾凤高翔,独步青云,奇功伟业,历代敬仰。

然而诗人用词精微,一个“纡”字,突出诸葛亮委屈地处在偏僻的地方,经世怀抱只能算“百施其一”而已,三分功业,也只不过是“雄凤一羽”罢了。

“万古云霄”句形象有力,议论达情,情托于形,是议论中高于其他诗人之处。

诗人联想起诸葛亮超人的才智和胆略,如同见到了他那羽扇纶巾、一扫千军万马的潇洒风度。

感情所至,诗人不由呼出“伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹”的赞语。

伊尹是商代开国君主汤的大臣,吕尚辅佐周文王、武王灭商有功,萧何和曹参,都是汉高祖刘邦的谋臣,汉初的名相,诗人盛赞诸葛亮的人品与伊尹、吕尚不相上下,而胸有成竹,从容镇定的指挥才能却使萧何、曹参为之黯然失色。

咏怀古迹杜甫原文、翻译咏怀古迹杜甫原文、翻译(精选7篇)杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

以下是小编收集整理的咏怀古迹杜甫原文、翻译,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

咏怀古迹杜甫原文、翻译篇1作者:杜甫原文:群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

翻译:千山万岭好像波涛奔赴荆门,生长的乡村至今留存。

从紫台一去直通向塞外沙漠,荒郊上独留的青坟对着黄昏。

只依凭画图识别昭君的容颜,月夜里环佩叮当是昭君归魂。

千载琵琶一直弹奏胡地音调,曲中抒发的分明的昭君怨恨。

注释:①荆门:山名,在今湖北宜都西北。

②明妃:指王昭君。

③去:离开。

④紫台:汉宫,紫宫,宫廷。

⑤朔漠:北方的沙漠。

⑥青冢:指王昭君的坟墓。

⑦省识:略识。

⑧春风面:形容王昭君的美貌。

咏怀古迹杜甫原文、翻译篇2【原文】群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏,画图省识春风面,环佩空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

注解1、明妃:即王嫱、王昭君,汉元帝宫人,晋时因避司马昭讳改称明君,后人又称明妃。

昭君村在归州(今湖北秭归县)东北四十里,与夔州相近。

2、尚有村:还留下生长她的村庄,即古迹之意。

3、一去句:昭君离开汉宫,远嫁匈奴后,从此不再回来,永远和朔漠连在一起了。

紫台:犹紫禁,帝王所居。

江淹《恨赋》:“明妃去时,仰天太息。

紫台稍远,关山无极。

”朔漠:北方沙漠,指匈奴所居之地。

4、画图句:意谓元帝对着画图岂能看清她的美丽容颜。

韵译千山万壑逶迤不断奔赴荆门;此地还遗留生长明妃的山村。

一别汉宫她嫁到北方的荒漠;只留下青冢一座面向着黄昏。

凭看图汉元帝岂识月貌花容?昭君佩带玉饰徒然月夜归魂。

千载流传她作的胡音琵琶曲;曲中倾诉的分明是满腔悲愤。

评析这是杜甫经过昭君村时所作的咏史诗。

《咏怀古迹·其五》杜甫唐诗注释翻译赏析《咏怀古迹·其五》杜甫唐诗注释翻译赏析作品简介《咏怀古迹·其五》由杜甫创作,被选入《唐诗三百首》。

作者进谒武侯祠而追怀诸葛亮。

全诗以议论为主,称颂诸葛亮的英才挺出,惋惜其志不成。

诗议而不空,句句含情,层层深入,荡人胸襟、动尔情怀。

但其中把汉室不能恢复归咎于气运,却是宿命观点。

诗以议论入之,诸葛功绩名垂天地流芳千古,首句已经定下了调子。

接着自然是面对“宗臣”遗像肃然起敬了。

颔联评价诸葛才能功绩,颈联赞美诸葛堪比伊尹、吕尚,使萧何、曹参黯然失色。

这一赞美,表现了作者不以事业成败持评的高人之见,对后世影响深远。

尾联表达对如此杰出人物竟因为汉运已终而难酬壮志,最后鞠躬尽瘁积劳成疾而死的一种深惋长叹。

除第二句描写自己的心情外,其他句皆以议论入诗,却能议论高妙,情韵流畅,并不给人板滞苦涩之感。

作品原文咏怀古迹·其五作者:杜甫诸葛大名垂宇宙,宗臣遣像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

作品注解1、垂:流传。

2、宗臣:世所宗尚的重臣。

3、肃清高:为其清高而肃然起敬。

4、三分割据:指魏蜀吴鼎立。

5、纡筹策:曲折周密地展运策略。

纡[yū]:弯曲,屈。

筹策:谋略。

6、云霄一羽毛:凌霄的飞鸟,比喻诸葛亮绝世独立的智慧和品德。

7、伯仲之间:伯仲本指兄弟,这里是说不相上下,也即当于伊吕间求之之意。

伊、吕,商代伊尹,周代吕尚,皆辅佐贤主的开国名相。

8、指挥若定:言诸葛亮治政用兵从容镇定。

9、失萧曹:意谓萧、曹虽也是宗臣,比之诸葛亮未免不及。

10、祚:帝位。

作品韵译诸葛亮的英名永垂人世,千士流芳;世人所尊崇的重臣遗像,肃穆清高。

天下三分的局势,是经他策划运筹;千百年来,他才能象鸾凤振羽云霄。

他辅佐刘备,同伊尹吕尚难分上下;指挥从容镇定,萧何曹参不能比超。

时运不好,东汉帝业实在难于复兴;心志虽坚,终因军务繁艰死于积劳。

咏怀古迹杜甫原文、翻译(通用5篇)咏怀古迹杜甫原文、翻译(通用5篇)杜甫(712年2月12日~770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

下面是小编整理的咏怀古迹杜甫原文、翻译,一起来看看吧。

咏怀古迹杜甫原文、翻译篇1【原文】群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏,画图省识春风面,环佩空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

注解1、明妃:即王嫱、王昭君,汉元帝宫人,晋时因避司马昭讳改称明君,后人又称明妃。

昭君村在归州(今湖北秭归县)东北四十里,与夔州相近。

2、尚有村:还留下生长她的村庄,即古迹之意。

3、一去句:昭君离开汉宫,远嫁匈奴后,从此不再回来,永远和朔漠连在一起了。

紫台:犹紫禁,帝王所居。

江淹《恨赋》:“明妃去时,仰天太息。

紫台稍远,关山无极。

”朔漠:北方沙漠,指匈奴所居之地。

4、画图句:意谓元帝对着画图岂能看清她的美丽容颜。

韵译千山万壑逶迤不断奔赴荆门;此地还遗留生长明妃的山村。

一别汉宫她嫁到北方的荒漠;只留下青冢一座面向着黄昏。

凭看图汉元帝岂识月貌花容?昭君佩带玉饰徒然月夜归魂。

千载流传她作的胡音琵琶曲;曲中倾诉的分明是满腔悲愤。

评析这是杜甫经过昭君村时所作的咏史诗。

想到昭君生于名邦,殁于塞外,去国之怨,难以言表。

因此,主题落在“怨恨”二字,“一去”二字,是怨的开始,“独留”两字,是怨的终结。

作者既同情昭君,也感慨自身。

沈德潜说:“咏昭君诗此为绝唱。

”信然。

咏怀古迹杜甫原文、翻译篇2原文:咏怀古迹五首·其五诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

译文:诸葛亮的大名永远留在天地间,他的遗像清高让人肃然起敬。

为了三分天下周密地筹划策略,万代好像鸾凤高翔,独步青云。

伊尹、吕尚难分伯仲,不相上下,指挥军队作战镇定从容,让萧何曹参都为之失色。

咏怀古迹其五杜甫阅读理解《咏怀古迹其五》是杜甫创作的一首诗,下面为你提供阅读理解。

杜甫是唐代著名的诗人,他的诗歌以其深邃的思想和丰富的情感而著称。

《咏怀古迹其五》是杜甫在游览古迹时所写的一首诗,通过描绘古迹的壮丽景象和对历史的思考,表达了诗人对时光流转和人事变迁的感慨之情。

下面是《咏怀古迹其五》的原文:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

诗中的第一句“白日依山尽,黄河入海流”,通过描绘大自然景色的壮丽,传达出宏伟壮丽的气势。

白日依山尽,意味着太阳落山,天色渐暗,给人一种无限广阔的感觉。

黄河入海流,暗示着时间的流逝,也象征着历史的长河。

这两句描绘出壮丽的自然景色,使人感叹自然之大、历史之长。

而诗中的第二句“欲穷千里目,更上一层楼”,则是表达了诗人对历史和世事的思考。

诗人说,“欲穷千里目”,意思是想要看尽整个世界,了解万事万物。

这里的“千里目”可以理解为眼力的极限。

然而,诗人并不满足于此,他说“更上一层楼”,意味着要继续向前,不断追求更高更深的境界。

通过这句话,诗人表达了他对知识的渴望和追求。

整首诗通过描绘自然景色和对历史的思考,展示了诗人的豪情壮志和对人生的思索。

诗中的山、河、楼等形象不仅具有美感,也寓意着时光流转和人事变迁。

杜甫以其深刻的洞察力和独特的艺术表达方式,将个人的感慨与时代的变迁相结合,使诗歌具有普遍的意义。

在阅读《咏怀古迹其五》时,我们可以从以下几个方面进行理解:1.自然景色的描绘:诗中通过描绘白日依山尽、黄河入海流的景象,展示了大自然的壮丽和广阔,给人以宏伟之感。

2.历史与时光的思考:诗人借助山、河、楼等形象,表达了对历史长河和时光流转的思考。

他希望能够了解更多的事物,追求更高的境界。

3.个人情感与社会关怀:虽然诗歌中没有直接表达对社会现状的批判,但通过描绘自然景色和对历史的思考,诗人所抒发的感慨与人生的苦乐以及社会变迁有着紧密的联系。

4.诗歌的意义与价值:杜甫通过深入思考和对自然、历史的观察,以及对人生的感慨,将个人的情感与普世的主题相结合,使诗歌具有普遍的意义和价值。

咏怀古迹五首·其五唐代:杜甫诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

诸葛亮大名垂宇宙且万古流芳,他清高的品性真令人无比敬仰。

垂:流传。

宇宙:兼指天下古今。

宗臣:为后世所敬仰的大臣。

肃清高:为诸葛亮的清风亮节而肃然起敬。

三分割据纡(yū)筹策,万古云霄一羽毛。

三分天下是他苦心筹划的结果,他犹如展翅高翔在云霄的鸾凤。

三分割据:指魏、蜀、吴三国鼎足而立。

纡:屈,指不得施展。

筹策:谋略。

云霄一羽毛:凌霄的飞鸟,比喻诸葛亮绝世独立的智慧和品德。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

才华超绝与伊尹吕尚难分高下,指挥千军万马非曹参萧何能比。

伊吕:指伊尹、吕尚。

萧曹:指萧何、曹参。

运移汉祚(zuò)终难复,志决身歼(jiān)军务劳。

汉朝的气运已经衰落难以恢复,他意志坚决终因军务繁忙殉职。

身歼:身灭。

运:运数。

祚:帝位。

复:恢复,挽回。

志决:志向坚定。

身歼:身死。

这是《咏怀古迹五首》中的最末一篇。

当时诗人瞻仰了武侯祠,衷心敬慕,发而为诗。

作品以激情昂扬的笔触,对其雄才大略进行了热烈的颂扬,对其壮志未遂叹惋不已!“诸葛大名垂宇宙”,上下四方为宇,古往今来曰宙,“垂于宙”,将时间空间共说,给人以“名满寰宇,万世不朽”的具体形象之感。

首句如异峰突起,笔力雄放。

次句“宗臣遗像肃清高”,进入祠堂,瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。

“宗臣”二字,总领全诗。

接下去进一步具体写诸葛亮的才能、功绩。

从艺术构思讲,它紧承首联的进庙、瞻像,到看了各种文物后,自然地对其丰功伟绩作出高度的评价:“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

”纡,屈也。

纡策而成三国鼎立之势,此好比鸾凤高翔,独步青云,奇功伟业,历代敬仰。

然而诗人用词精微,一“纡”字,突出诸葛亮屈处偏隅,经世怀抱百施其一而已,三分功业,亦只雄凤一羽罢了。

“万古云霄”句形象有力,议论达情,情托于形,自是议论中高于人之处。

想及武侯超人的才智和胆略,使人如见其羽扇纶巾,一扫千军万马的潇洒风度。

咏怀古迹其五诗歌鉴赏

哎呀呀,咱来聊聊这首诗哈!你看那“诸葛大名垂宇宙”,哇塞,这

诸葛亮的大名那可真是响当当啊!就好像夜空中最亮的星,谁不知道

他呀!“宗臣遗像肃清高”,他的遗像让人一看就心生敬畏,仿佛能感

受到他那清高的气质呢。

你想想啊,他在历史的长河中那可是闪闪发

光的存在呀!

“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛”,这说的不就是他那神机妙算

的谋略嘛,就好像下棋一样,每一步都算计得那么精准,把天下分割

得妥妥当当。

他就如同那在万古云霄中翱翔的羽毛,轻盈却又那么独特。

这是多么厉害的人物呀!

“伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹”,这诸葛亮简直可以和伊尹、

吕尚相媲美了呀,他指挥作战时那镇定自若的样子,连萧何、曹参都

要逊色几分呢。

这得有多大的本事呀!

“运移汉祚终难复,志决身歼军务劳”,唉,可惜呀可惜,汉朝的命

运终究难以挽回,但他那坚定的志向和为军务操劳的精神真的让人敬

佩不已。

咱再仔细琢磨琢磨这首诗,杜甫写它不就是为了表达对诸葛亮的敬

仰和惋惜嘛。

他用这么精炼的语言,把诸葛亮的伟大和无奈都写出来了。

这诗就像是一幅画,把诸葛亮的形象栩栩如生地展现在我们眼前。

咱读这首诗的时候,不就像在和杜甫一起感慨诸葛亮的一生嘛!这诗真的是太有韵味了,太值得我们反复品味啦!

我觉得呀,就是一首能让人沉浸其中,感受历史魅力的好诗。

它让我们看到了一个传奇人物的辉煌与落寞,也让我们对那个时代有了更深刻的认识。

这就是诗歌的魅力所在呀,能让我们跨越时空,和古人对话呢!你说是不是呀?。

古诗咏怀古迹·其五翻译赏析《咏怀古迹·其五》出自唐诗三百首全集,其作者为唐朝文学家杜甫。

古诗全文如下:诸葛大名垂宇宙,宗臣遣像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

【前言】《咏怀古迹五首·其五》是唐代伟大诗人杜甫于唐代宗大历元年(766年)在夔州(治今重庆奉节)写成的组诗。

这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在三峡一带留下的古迹,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,并对这些历史人物凄凉的身世、壮志未酬的人生表示了深切的同情,并寄寓了自己仕途失意、颠沛流离的身世之感,抒发了自身的理想、感慨和悲哀。

组诗语言凝练,气势浑厚,意境深远。

【注释】⑴垂:流传。

⑵宗臣:为后世所敬仰的大臣。

肃清高:为诸葛亮的清风亮节而肃然起敬。

⑶三分割据:指魏、蜀、吴三国鼎足而立。

纡:屈,指不得施展。

筹策:谋略。

⑷云霄一羽毛:凌霄的飞鸟,比喻诸葛亮绝世独立的智慧和品德。

⑸伊吕:指伊尹、吕尚。

⑹萧曹:指萧何、曹参。

【翻译】诸葛亮大名永远流传天地间,他的清高品德令人肃然起敬。

三分天下建立蜀国尽心运筹,千秋万代他像大鹏翱翔云空。

与伊尹吕尚相比分不出上下,指挥若定萧何曹参也显失色。

可惜汉室国运不济终难复兴,但他依然坚决献身竭尽忠心。

【赏析】这是《咏怀古迹五首》中的最末一篇。

当时诗人瞻仰了武侯祠,衷心敬慕,发而为诗。

作品以激情昂扬的笔触,对其雄才大略进行了热烈的颂扬,对其壮志未遂叹惋不已!“诸葛大名垂宇宙”,上下四方为宇,古往今来曰宙,“垂于宙”,将时间空间共说,给人以“名满寰宇,万世不朽”的具体形象之感。

首句如异峰突起,笔力雄放。

次句“宗臣遗像肃清高”,进入祠堂,瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。

“宗臣”二字,总领全诗。

接下去进一步具体写诸葛亮的才能、功绩。

从艺术构思讲,它紧承首联的进庙、瞻像,到看了各种文物后,自然地对其丰功伟绩作出高度的评价:“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

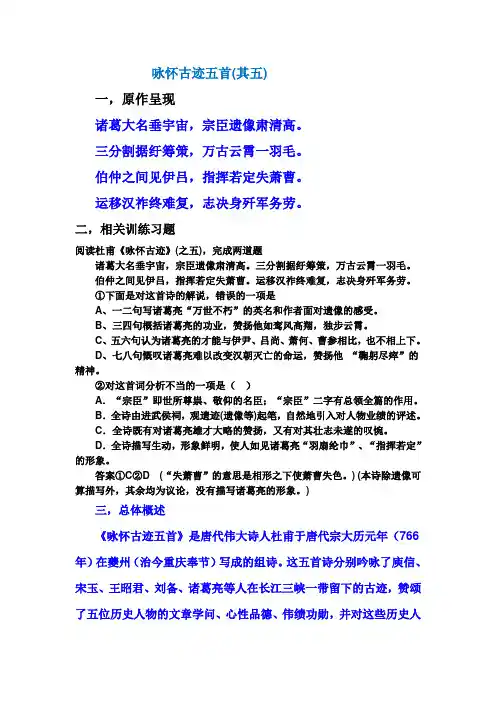

咏怀古迹五首(其五)一,原作呈现诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

二,相关训练习题阅读杜甫《咏怀古迹》(之五),完成两道题诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

①下面是对这首诗的解说,错误的一项是A、一二句写诸葛亮“万世不朽”的英名和作者面对遗像的感受。

B、三四句概括诸葛亮的功业,赞扬他如鸾风高翔,独步云霄。

C、五六句认为诸葛亮的才能与伊尹、吕尚、萧何、曹参相比,也不相上下。

D、七八句慨叹诸葛亮难以改变汉朝灭亡的命运,赞扬他“鞠躬尽瘁”的精神。

②对这首词分析不当的一项是()A.“宗臣”即世所尊祟、敬仰的名臣;“宗臣”二字有总领全篇的作用。

B.全诗由进武侯祠,观遗迹(遗像等)起笔,自然地引入对人物业绩的评述。

C.全诗既有对诸葛亮雄才大略的赞扬,又有对其壮志未遂的叹惋。

D.全诗描写生动,形象鲜明,使人如见诸葛亮“羽扇纶巾”、“指挥若定”的形象。

答案①C②D (“失萧曹”的意思是相形之下使萧曹失色。

) (本诗除遗像可算描写外,其余均为议论,没有描写诸葛亮的形象。

)三,总体概述《咏怀古迹五首》是唐代伟大诗人杜甫于唐代宗大历元年(766年)在夔州(治今重庆奉节)写成的组诗。

这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在长江三峡一带留下的古迹,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,并对这些历史人物凄凉的身世、壮志未酬的人生表示了深切的同情,并寄寓了自己仕途失意、颠沛流离的身世之感,抒发了自身的理想、感慨和悲哀。

全诗语言凝练,气势浑厚,意境深远。

四,典故释疑兵家鼻祖——吕尚吕尚就是姜子牙,东海海滨人。

他的祖先曾经辅佐禹治理水土,因功封于吕,所以以吕为氏,而他的姓则是姜。

中国古代的姓是母系氏族的产物,所以“姓”即“女生”,后来在一个姓中又以男性为主有了氏,到春秋战国以后,氏越来越多,姓和氏逐渐合二为一,就是现在所说的姓氏。

咏怀古迹其五杜甫翻译咏怀古迹·其五唐·杜甫诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

字词解释:垂:流传。

宇宙:兼指天下古今。

宗臣:为后世所敬仰的大臣。

肃清高:为诸葛亮的清风亮节而肃然起敬。

三分割据:指魏、蜀、吴三国鼎足而立。

纡(yū):屈,指不得施展。

筹策:谋略。

云霄一羽毛:凌霄的飞鸟,比喻诸葛亮绝世独立的智慧和品德。

伊吕:指伊尹、吕尚。

萧曹:指萧何、曹参。

运:运数。

祚(zuò):帝位。

复:恢复,挽回。

运移汉祚终难复:一作“福移汉祚难恢复”。

志决:志向坚定,指诸葛亮《出师表》所云“鞠躬尽瘁,死而后已”。

身歼:身死。

参考翻译:诸葛亮大名垂宇宙且万古流芳,他清高的品性真令人无比敬仰。

三分天下是他苦心筹划的结果,他犹如展翅高翔在云霄的鸾凤。

才华超绝与伊尹吕尚难分高下,指挥千军万马非曹参萧何能比。

汉朝的气运已经衰落难以恢复,他意志坚决终因军务繁忙殉职。

背景:《咏怀古迹五首》是杜甫咏古迹怀古人进而感怀自己的作品。

杜甫于唐代宗大历元年(766年)从夔州出三峡,到江陵,先后游历了庾信故居、宋玉宅、昭君村、永安宫、先主庙、武侯祠等古迹。

这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在长江三峡一带留下的古迹,对于古代的才士、国色、英雄、名相,深表崇敬,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,并对这些历史人物凄凉的身世、壮志未酬的人生表示了深切的同情,并寄寓了自己仕途失意、颠沛流离的身世之感,抒发了自身的理想、感慨和悲哀。

全诗语言凝练,气势浑厚,意境深远。

这首是第五首。

作者简介:杜甫(712年2月12日~770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

杜甫《咏怀古迹(五)》原文、注释、译文及解读【作者简介】杜甫(712—770),字子美,排行二,巩县(今河南巩义市)人。

因远祖杜预为京兆杜陵(今陕西西安东南)人,故自称“杜陵布衣”、“杜陵野老”、“杜陵野客”。

青年时期曾漫游三晋、吴越、齐、赵等地,追求功名,应试不第。

天宝十载(751)正月,玄宗举行祭祀太清宫、太庙和天地的三大盛典,杜甫乃于九载冬预献“三大礼赋”,玄宗奇之,命待制集贤院。

十四载,授河西尉,不就,旋改右卫率府兵曹参军。

杜甫困守长安期间,尝居城南少陵附近,自称“少陵野老”,世因称“杜少陵”。

安史乱起,曾陷贼中。

肃宗至德二载(757)四月,杜甫自长安奔赴凤翔行在,授左拾遗,故世称“杜拾遗”。

旋因疏救房琯,被贬华州司功参军。

后弃官流寓陇、蜀、湖、湘等地,所谓“漂泊西南天地间”。

其间曾卜居成都浣花溪畔,人又称“杜浣花”。

因代宗广德二年(764)剑南节度使严武表奏为节度参谋、检校工部员外郎,故世称“杜工部”。

两《唐书》有传。

杜甫生当李唐王朝由盛转衰的历史时期,他的诗广泛而深刻地反映了安史之乱前后的现实生活和社会矛盾,向被誉为“诗史”。

他是我国古典诗歌的集大成者,诸体兼擅,无体不工,律切精深,沉郁顿挫,后世尊为“诗圣”。

元稹《唐故工部员外郎杜君墓系铭并序》盛赞其“上薄风骚,下该沈宋,言夺苏李,气吞曹刘,掩颜谢之孤高,杂徐庾之流丽,尽得古今之体势,而兼人人之所独专”,“诗人以来,未有如子美者”。

现存诗一千四百余首,有《杜工部集》行世。

【原文】咏怀古迹(五)诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高 [28] 。

三分割据纡筹策 [29] ,万古云霄一羽毛 [30] 。

伯仲之间见伊吕 [31] ,指挥若定失萧曹 [32] 。

运移汉祚终难复 [33] ,志决身歼军务劳 [34] 。

【注释】[28]宗臣:宗庙社稷之重臣。

《汉书•萧何曹参传赞》:“二人同心,遂安海内。

淮阴、黥布等已灭,唯何、参擅功名,位冠群臣,声施后世,为一代之宗臣。

咏怀古迹五首·其五唐·杜甫诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

古诗译文:诸葛亮的大名永远留在天地间他的遗像清高让人肃然起敬。

为了三分天下周密地筹划策略,万代好像鸾凤高翔,独步青云。

他与伊尹、吕尚难分伯仲,不相上下,指挥军队作战镇定从容,让萧何曹参都为之失色。

汉朝帝位转移是因为运气,诸葛亮也难以复兴,但他意志坚决,因军务繁忙而鞠躬尽瘁。

作者介绍:杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称杜工部、杜少陵等,唐朝河南府巩县(河南郑州巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

杜甫与李白合称“李杜”。

杜甫忧国忧民,人格高尚,约1400余首诗被保留了下来,集为《杜工部集》,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。

全文赏析:诗的前四句称颂诸葛大名永垂不朽。

起句有雷霆万钧之力,吐尽胸中仰慕之情。

大名鼎鼎,万世流传,宇宙无穷,名亦不朽。

第二句写瞻仰孔明的遗像,令人肃然起敬。

一代重臣,万世宗师的诸葛武侯,其清正廉明,高风亮节,将永存天地之间。

“肃清高”描绘了诸葛亮的格调丰神,栩栩如生,乃诗中之画。

“三分”句盛赞诸葛亮的政见和政绩。

未出茅庐,已定三分天下;及事刘备,运筹帷幄之中。

象诸葛亮这样杰出的政治家、军事家,亘古未有,恰如鸾凤高翔,独步云霄,无与为匹。

诸葛亮的神机妙算,羽扇纶巾的潇洒风度,简直超然物外,飘飘欲仙,令人高山仰止。

“一羽毛”正和“肃清高”相承,比喻含蓄。

后四句痛惜诸葛亮大功未成。

“伯仲”一联紧接上联,以烘云托月之法,突出诸葛亮的大智奇才。

诸葛亮可跟辅佐商汤的伊尹和辅佐周文王、周武王建立开国大业的吕尚媲美,所谓“伯仲之间”;至于汉高祖的谋臣萧何、曹参,在胸有成竹、从容指挥上都逊孔明一筹。

两句对仗,一扬一抑,诸葛亮的形象更加高大。

然而汉朝的气数已尽,再也不能恢复。

咏怀古迹杜甫原文及翻译咏怀古迹杜甫原文及翻译(通用5篇)《咏怀古迹五首》是唐代大诗人杜甫于唐代宗大历元年(766)在夔州(治所在今重庆奉节)写成的组诗。

这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在长江三峡一带留下的古迹,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,以下是小编为大家整理的咏怀古迹杜甫原文及翻译,希望对你有所帮助!咏怀古迹杜甫原文及翻译篇1杜甫《咏怀古迹·其三》原文:群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归夜月魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

翻译:千山万岭好像波涛奔赴荆门,生长的乡村至今留存。

从紫台一去直通向塞外沙漠,荒郊上独留的青坟对着黄昏。

只依凭画图识别昭君的容颜,月夜里环佩叮当是昭君归魂。

千载琵琶一直弹奏胡地音调,曲中抒发的分明的昭君怨恨。

注释:①荆门:山名,在今湖北宜都西北。

②明妃:指王昭君。

③去:离开。

④紫台:汉宫,紫宫,宫廷。

⑤朔漠:北方的沙漠。

⑥青冢:指王昭君的坟墓。

⑦省识:略识。

⑧春风面:形容王昭君的美貌。

咏怀古迹杜甫原文及翻译篇2杜甫《咏怀古迹·其四》原文蜀主征吴幸三峡,崩年亦在永安宫。

翠华想象空山里,玉殿虚无野寺中。

古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。

武侯祠屋常邻近,一体君臣祭祀同。

注解1、蜀主:指刘备。

2、征吴:对吴有企图。

3、幸:旧称皇帝踪迹所至曰“幸”。

4、翠华:皇帝仪仗中用翠鸟羽毛作装饰的旗帜。

5、武侯句:诸葛亮曾封武乡侯,其祠在先主庙西。

常:一作“长”。

6、一体句:正因他们君臣一体,情分特密,故也一同祭祀。

顾宸所谓“平日抱一体之诚,千秋享一体之报。

”译文当年刘备谋攻东吴曾到达三峡;他驾崩时也在白帝城的永安宫。

想象里仪仗旌旗仍在空山飘扬;白玉殿在荒郊野寺中难寻影踪。

古庙的松杉树上水鹤筑巢栖息;每年三伏腊月跑来祭祀的村翁。

诸葛武侯祠庙长年在附近为邻;生前君臣一体死后的祭祀相同。

杜甫《咏怀古迹五首其五》全诗翻译赏咏怀古迹五首其五杜甫诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

诗文解释:诸葛亮的大名永远留在天地间,他的遗像清高让人肃然起敬。

为了三分天下周密地筹划策略,万代好像鸾凤高翔,独步青云。

伊尹、吕尚难分伯仲,不相上下,指挥军队作战镇定从容,让萧何曹参都为之失色。

汉朝帝位转移是因为运气,诸葛亮也难以复兴,但他意志坚决,因军务繁忙而鞠躬尽瘁。

其五:诸葛亮大名永远流传天地间,他的清高品德令人肃然起敬。

三分天下建立蜀国尽心运筹,千秋万代他像大鹏翱翔云空。

与伊尹吕尚相比分不出上下,指挥若定萧何曹参也显失色。

可惜汉室国运不济终难复兴,但他依然坚决献身竭尽忠心。

词语解释:宗臣:后人崇拜的大臣。

羽毛:指鸾凤。

身歼:身灭。

⒂垂:流传。

⒃宗臣:为后世所敬仰的大臣。

肃清高:为诸葛亮的清风亮节而肃然起敬。

⒄三分割据:指魏、蜀、吴三国鼎足而立。

纡:屈,指不得施展。

筹策:谋略。

⒅云霄一羽毛:凌霄的飞鸟,比喻诸葛亮绝世独立的智慧和品德。

⒆伊吕:指伊尹、吕尚。

⒇萧曹:指萧何、曹参。

赏析:《咏怀古迹五首》是杜甫大历元年(七六六年)在夔州写成的一组诗。

夔州和三峡一带本来就有宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人留下的古迹,杜甫正是借这些古迹,怀念古人,同时抒写自己的身世家国之感。

诗人赞颂了诸葛亮一生的功业和他崇高的人品及他鞠躬尽瘁的精神。

全诗议论高妙,颇有情韵。

层次分明,动人肺腑。

这是《咏怀古迹》中的最末一篇。

当时诗人瞻仰了武侯祠,衷心敬慕,发而为诗。

作品以激情昂扬的笔触,对其雄才大略进行了热烈的颂扬,对其壮志未遂叹惋不已!“诸葛大名垂宇宙”,上下四方为宇,古往今来曰宙,“垂于宙”,将时间空间共说,给人以“名满寰宇,万世不朽”的具体形象之感。

首句如异峰突起,笔力雄放。

次句“宗臣遗像肃清高”,进入祠堂,瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

咏怀古迹·其五

杜甫

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策①,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚②终难复,志决身歼军务劳。

【注】①纡筹策:曲折周密地展运策略。

②祚:帝位。

15.下列对这首诗解说不正确的一项是(3分)

A.首句时空共说,笔力雄放,凸显诸葛亮名满寰宇、万世不朽的形象。

B.颔联概括了诸葛亮的才能、功绩,赞扬他如鸾凤高翔,独步云霄。

C.颈联用典,通过与伊尹、吕尚、萧何、曹参等功臣比较,来盛赞诸葛亮的才能。

D.全诗除“遗像”句是咏古迹外,余句皆以抒情为主,情感跌宕起伏。

16.有人认为此诗尾句“志决身歼军务劳”是全诗的最强音,请从情感角度加以分析。

(6分)

参考答案:

15. D(余句皆以议论为主)

16. 尾句诸葛亮因军务繁忙,积劳成疾而死于征途,未能实现复汉大业。

(2分,能大致描述尾句句意即可得分)尾句既是对诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”高尚品节的赞叹,(2分)也是对他虽有恢复汉朝大业的决心,但未遂平生之志的深切哀惋。

(2分),所以是全诗的最强音。

咏怀古迹五首(其五)

一,原作呈现

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

二,相关训练习题

阅读杜甫《咏怀古迹》(之五),完成两道题

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

①下面是对这首诗的解说,错误的一项是

A、一二句写诸葛亮“万世不朽”的英名和作者面对遗像的感受。

B、三四句概括诸葛亮的功业,赞扬他如鸾风高翔,独步云霄。

C、五六句认为诸葛亮的才能与伊尹、吕尚、萧何、曹参相比,也不相上下。

D、七八句慨叹诸葛亮难以改变汉朝灭亡的命运,赞扬他“鞠躬尽瘁”的精神。

②对这首词分析不当的一项是()

A.“宗臣”即世所尊祟、敬仰的名臣;“宗臣”二字有总领全篇的作用。

B.全诗由进武侯祠,观遗迹(遗像等)起笔,自然地引入对人物业绩的评述。

C.全诗既有对诸葛亮雄才大略的赞扬,又有对其壮志未遂的叹惋。

D.全诗描写生动,形象鲜明,使人如见诸葛亮“羽扇纶巾”、“指挥若定”的形象。

答案①C②D (“失萧曹”的意思是相形之下使萧曹失色。

) (本诗除遗像可算描写外,其余均为议论,没有描写诸葛亮的形象。

)

三,总体概述

《咏怀古迹五首》是唐代伟大诗人杜甫于唐代宗大历元年(766年)在夔州(治今重庆奉节)写成的组诗。

这五首诗分别吟咏了庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮等人在长江三峡一带留下的古迹,赞颂了五位历史人物的文章学问、心性品德、伟绩功勋,并对这些历史人

物凄凉的身世、壮志未酬的人生表示了深切的同情,并寄寓了自己仕

途失意、颠沛流离的身世之感,抒发了自身的理想、感慨和悲哀。

全

诗语言凝练,气势浑厚,意境深远。

四,典故释疑

兵家鼻祖——吕尚

吕尚就是姜子牙,东海海滨人。

他的祖先曾经辅佐禹治理水土,因功封于吕,所以以吕为氏,而他的姓则是姜。

中国古代的姓是母系氏族的产物,所以“姓”即“女生”,后来在一个姓中又以男性为主有了氏,到春秋战国以后,氏越来越多,姓和氏逐渐合二为一,就是现在所说的姓氏。

吕尚因为在周初做过太师,尊称“师尚父”,因而得名“吕尚”。

因为《封神演义》的影响,我们还是喜欢称他为姜子牙。

渭水垂钓、文王访贤吕尚曾经非常穷困,年纪很大了,还常到渭水之滨垂钓。

一天。

文王将出外狩猎,占卜得到:“捕获的不是龙、不是虎,也不是罴,而是独霸天下的辅臣。

”于是,文王西出狩猎,果然遇吕尚于小溪之上。

两人谈论之后,文王大喜,说:“我的祖先曾经预言说:…将来会有圣人到达周邦,帮助周国振兴。

‟难道说的就是您吗?我的祖先太公盼望您已经很久了。

”于是称吕尚为“太公望”,立为周之国师。

不久,商纣王怀疑周文王欲图谋商之天下。

遂将周文王拘捕在都城的监狱里。

于是吕尚、散宜生广求天下美女和奇玩珍宝,献给纣王,赎出了文王。

文王归国,便与吕尚暗地里谋划如何倾覆商朝政权。

为此,吕尚策划出许多兵家谋略和新奇妙计,由于这个原因,后人言及兵家权谋都首推吕尚,他便成了兵家的始祖,或称鼻祖。

中国古代的兵论、兵法、兵书、战策、战术等一整套的军事理论学说,就其最早发端、形成体系、构成学说来说,都始自齐国,源自太公,所以说太公为兵家宗师、齐国兵圣、中国武祖是当之无愧的。

可以说,没有太公理论及其所建立的齐国兵家,则不会有如此博大精深、智谋高超、理论完整、源远流长、绵延不断、影响巨大的中国兵学理论学说。

中国古今著名的军事家孙武、鬼谷子、黄石公、诸葛亮等都学习吸收了太公《六韬》的精华,太公的文韬武略被当今世界上的政治、经济、管理、军事、科技等各个领域所借鉴。

[4]

姜子牙半生寒微,择主不遇,飘游不定,但他能动心忍性,观察风云,等待时机,终遇明主,辅佐姬昌,修德振武,以求兴周。

周武王伐纣,太公为军师,牧野大战,灭商盛周,立了首功。

周初分封,姜子牙被封为齐国君主,他治国有方,创建了泱泱大国,遗风犹存,累世相续,为后来的齐桓公“九合诸侯,一匡天下成为五霸之首”而奠定了基础。

历代评价

孔子:“许由,独善其身者也;太公,兼利天下者也。

”

司马迁:“太公至国,脩政,因其俗,简其礼,通商工之业,便鱼盐之利,而人民多归齐,齐为大国。

”

在唐宋以前,姜子牙被历代皇帝封为武圣,唐肃宗封姜子牙为武成王,宋真宗时,又封姜子牙为昭烈武成王。

到了元朝时期,民间对姜子牙增加了一些神话传说。

到明代万历年间,许仲琳创作了《封神演义》小说,从此,姜子牙由人变成了神,并且为民间广为信奉。