潘天寿人物简介PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:13

初中美术画家潘天寿的教案教学目标:1、知识目标:(1)学会多角度、多视点欣赏、评述美术作品;(2)了解这三位美术大师及美术作品的表现形式及风格特点;(3)学会美术欣赏的学习方法。

2、能力目标:(1)培养学生运用信息技术查阅、收集资料的能力;(2)培养学生观察思考后分析、解决问题进行研究性学习的能力;3、情感目标:(1)提高学生美术学习的兴趣和欣赏、审美水平;(2)体会中国传统的绘画发展与其独特的艺术魅力;(3)通过作品激发学生的民族自豪感教学重点:多角度、多视点欣赏、评述三位大师的美术作品。

教学难点:美术欣赏的学习方法教学准备:教学课件:课前准备的相关资料布置课前学习任务教师要求学生查阅书籍,或上网查询网页、网站,收集、整理和绘画作品和作品相关的信息资料。

(可制成读书卡片)。

教学方法:讲授法、讨论法、合作学习、研究性学习教学过程:一、导入部分:教师:课件依次展示三幅美术作品:1、《清明上河图》作者是谁?2、《群马》作者是谁?3、《朱荷》作者是谁?学生活动:讨论后举手回答。

二、新授部分:学生任务:要求学生上讲台来介绍这三位大师的作品,看谁1介绍的又清晰又好!1、《清明上河图》作者介绍作者张择端,字正道(又字文友),东武(今山东诸城)人,北宋末著名画家,宋徽宗时宫廷画家。

他是北宋末年杰出的现实主义画家,其作品大都失传,存世《清明上河图》、《金明池争标图》,为我国古代的艺术珍品。

《清明上河图》现存北京故宫博物院。

2、《群马》徐悲鸿作者介绍:徐悲鸿(1895-1953年),现代画家、美术教育家。

3、《朱荷》潘天寿作者介绍:潘天寿的指画也可谓别具一格,成就极为突出。

这类作品,数量大,气魄大,如指墨花卉《晴霞》、《朱荷》《新放》等,画的均为“映日荷花”,以泼墨指染,以掌抹作荷叶,以指尖勾线,生动之气韵,非笔力所能达。

教师活动:1、课堂说说三位美术家作品各自的艺术特色是什么?2、艺术界中,你还知道哪些有名的大师?其他名家:齐白石:虾李可染:牛郑板桥:竹黄胄(zhou) :驴娄师白:小鸭子。

桑莲居|潘天寿:“造险”与“破险”(附:谈艺录)潘天寿(1897-1971年),原名天授,字⼤颐,号阿寿、雷婆头峰寿者。

浙江宁海⼈。

潘天寿精于写意花鸟、⼭⽔,偶作⼈物,兼⼯书法,尤擅指墨。

画风沉雄奇险,苍古⾼华。

其画⼤⽓磅礴,具有慑⼈的⼒量感和强烈的现代意识,与吴昌硕、齐⽩⽯、黄宾虹并称为⼆⼗世纪“中国画四⼤家”。

潘天寿历任国⽴艺专教授、校长,浙江美术学院教授、院长,中国美协副主席、全国⼈⼤代表等职,⼀⽣著述丰富,对艺术思想、美术教育、画史画论、诗书篆刻等均有深⼊研究,并建⽴了⼀套完整的迄今影响最⼤的中国画教学体系,被称为现代中国画教育的奠基⼈。

“造险”与“破险”——潘天寿国画的艺术表现⽂/ 吴茀之去冬我写过⼀篇潘天寿画集的序⾔,较全⾯地探索了潘⽼的国画特点和成就,感到其中最突出的⼀点是他善于运⽤“造险”与“破险”的构图⼿法。

其实这⼿法不仅是⽤于构图上,还深深地贯串到作画的各个组成部分。

潘笔的画所以能雄浑、奇特、磅礴、壮阔、富有独创性,给⼈以新鲜、惊异、振奋、向上的感受,都和他的“造险”与“破险”的艺术表现有着因果的关系。

晋代顾恺之早就提出“迁想妙得”的创作原理,分明作画要善于设想,意在笔先,意⾼则⾼,意奇则奇,思路不凡者,其画亦不凡(当然技巧要跟得上思想)。

潘⽼尝谓:学习要谦虚,作画要“⾃负”,要⼤胆,要憋着⽓抓住重点,从⼤处、⾼处、新奇处涉想。

所贵取法乎上,⽽不是墨守成规,师古⾃缚。

描绘⾃然,也要动中取势,变中见奇。

平莫如⽔,遇危⽯则银花四溅,重莫如⼭,绕⽩云⽽通体皆灵。

他最反对琐琐屑屑平平板板的作品,认为“⽂似看⼭不喜平”,作画也当这样;诗有别才别理,⽂有抑扬顿挫,画家也要有奇思别想和出神⼊化的艺术⼿腕。

潘天寿《江洲夜泊图轴》1954年作基于这样的创作思想。

潘⽼乃相应地追求⼀种不平凡的艺术表现,我把它归纳为,“造险”“破险”四字诀。

常见他在巨幅的⽅纸上,先⼤胆地写出⼀块见⽅的磐⽯,⼏乎填满了画⾯,这种以⽅合⽅的构图法,显得板实。

关于潘天寿的介绍潘天寿(1897-1971)早年名天授,字大颐,号寿者,又号雷婆头峰寿者。

浙江宁海人。

浙江省立第一师范学校毕业。

曾任上海美专、新华艺专教授。

1928年到国立艺术院任国画主任教授。

1945年任国立艺专校长。

1959年任浙江美术学院院长。

他对继承和发展民族绘画充满信心与毅力。

为捍卫传统绘画的独立性竭尽全力,奋斗一生,并且形成一整套中国画教学的体系,影响全国。

他的艺术博采众长,尤于石涛、八大、吴昌硕诸家中用宏取精,形成个人独特风格。

不仅笔墨苍古、凝炼老辣,而且大气磅礴,雄浑奇崛,具有慑人心魄的力量感和现代结构美。

他曾任中国美术协会副主席、全国人大代表、苏联艺术科学院名誉院士。

著述有《中国绘画史》、《听天阁画谈随笔》。

他是一代艺术大师和美术教育家。

潘天寿绘画题材包括鹰、荷、松、四君子、山水、人物等,每作必有奇局,结构险中求平衡,形能精简而意远;勾石方长起菱角;墨韵浓、重、焦、淡相渗叠,线条中显出用笔凝炼和沉健。

他精于写意花鸟和山水,偶作人物。

尤善画鹰、八哥、蔬果及松、梅等。

落笔大胆,点染细心。

墨彩纵横交错,构图清新苍秀,气势磅礴,趣韵无穷。

画面灵动,引人入胜。

潘天寿的指画也可谓别具一格,成就极为突出。

这类作品,数量大,气魄大,如指墨花卉《晴霞》、《朱荷》、《新放》等,画的均为“映日荷花”,以泼墨指染,以掌抹作荷叶,以指尖勾线,生动之气韵,非笔力所能达。

潘天寿作画时,每画一笔,都要精心推敲,一丝不苟。

他在“有常必有变”的思想指导下,取诸家之长,成自家之体,他的画材为平凡题材,但经他入手的画,却能产生出不平凡的艺术感染力。

如他的《小龙湫一角》特别是把画面主体小龙湫压到边角的构图,含蓄地让观者先看灵岩的磅礴山势,烂漫的山花然后再去欣赏那支龙湫水,这种方法,正与那些使画面“一览无余”形成对照,不仅显示了画家出奇制胜的构图才能,也表述了画家对平凡事物的内在感情。

潘天寿艺术的可贵之处,主要在于他具有大胆的创造精神,他常说,“荒山乱石,幽草闲花,虽无特殊平凡之同,慧心妙手者得之尽成极品。

潘天寿⼀⼀艺术与⼈⽣(三)编者按没有实践,理论就⽆从产⽣;没有理论,实践只能是盲⽬的。

在画坛独树⼀帜的潘天寿,意境和笔墨都很有创造性的⼤艺术家的创作,其出众的成就与他⼀向尊重前⼈的理论很有关系。

倘若只知道⼀些前⼈的画论⽽没有⾟勤的以⾄艰苦的劳动,当然不可能成为堪称⼤艺术家的画家。

潘天寿不光是⼀位⼤画家,同时也是⼀位出众的理论家,其理论是辩证法的。

今茹昱斋官⽅微信平台以“艺术搬运⼯”的形式,呈现给读者,以期传播!潘天寿《秃头僧图》 1932年⽣宣纸设⾊ 94.8cm×172cm奴⾪社会、封建社会、资本主义社会,掠夺剥剥之社会也。

掠夺剥削者,⽆处不千⽅百计以满⾜其占有欲,其对物质之⾷粮也如此,其对精神之⾷粮也亦然,以致共有之绘画,为掠夺剥削者所霸有矣。

然《易》⽈:“剥极则复。

”今⽇之社会,⽆掠夺剥削之社会也,绘画,亦应由掠夺剥削者之⼿中,回复归于⼈民。

⼀⼀《听天阁画谈随笔》⼈⽣须有艺术。

然有⼈⽣⽽后有艺术,故最艺术之艺术,亦为⼈⽣。

⼀⼀论画残稿艺术家应从事艺术运动,使艺术到民间去。

⼀⼀论画残稿潘天寿《⼩憩图》 1954年⾰命的最终⽬标,是为全民造幸福;全民的幸福,就是将全民的物质⽣活与⽂化⽣活,提到合理想的最⾼点。

⼀⼀1955年在⽂艺思想讨论会上的发⾔提纲绘画家,将宇宙间⼀切可歌颂、可欢欣、可悲泣的形象、明暗、⾊彩以及⽣活中的⼀切动态描写在画⾯上⽽成为绘画艺术品,以供全世界的⼈民⼤众欣赏,使全世界⼈民⼤众精神愉快,⾝⼼健康,得到思想上的⿎励,向理想的社会更进⼀步的创获与成就。

据以上的⽬标任务,绘画艺术原是为⼈类的社会,归根到底也是为全体⼈民的每个⼈服务。

⼀⼀1957年《谈谈“中国画不科学”的问题》潘天寿《浅绛⼭⽔图轴》 1945年⽣宣纸设⾊ 107.9cm×109cm艺术是⼈的精神产品,反过来⼜提⾼⼈的精神境界。

从事艺术是教育别⼈,也是⼀种⾃我教育。

因此艺术品应该健康、进步、符合时代潮流。

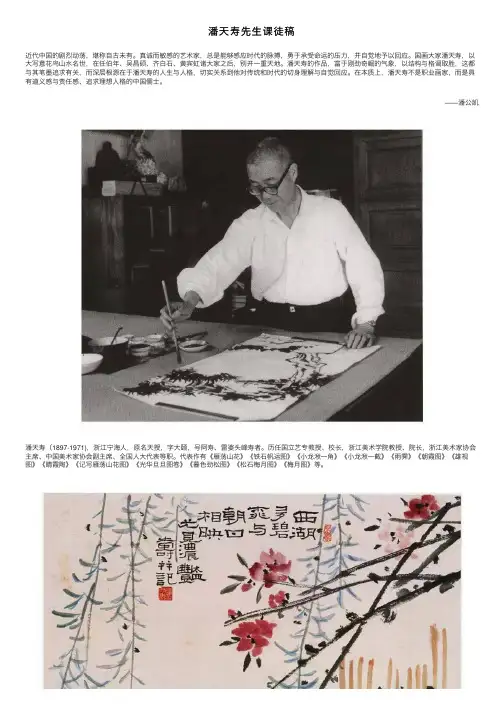

潘天寿先⽣课徒稿近代中国的剧烈动荡,堪称⾃古未有。

真诚⽽敏感的艺术家,总是能够感应时代的脉搏,勇于承受命运的压⼒,并⾃觉地予以回应。

国画⼤家潘天寿,以⼤写意花鸟⼭⽔名世,在任伯年、吴昌硕、齐⽩⽯、黄宾虹诸⼤家之后,别开⼀重天地。

潘天寿的作品,富于刚劲奇崛的⽓象,以结构与格调取胜,这都与其笔墨追求有关,⽽深层根源在于潘天寿的⼈⽣与⼈格,切实关系到他对传统和时代的切⾝理解与⾃觉回应。

在本质上,潘天寿不是职业画家,⽽是具有道义感与责任感、追求理想⼈格的中国儒⼠。

——潘公凯潘天寿(1897-1971),浙江宁海⼈,原名天授,字⼤颐,号阿寿、雷婆头峰寿者。

历任国⽴艺专教授、校长,浙江美术学院教授、院长,浙江美术家协会主席、中国美术家协会副主席、全国⼈⼤代表等职。

代表作有《雁荡⼭花》《铁⽯帆运图》《⼩龙湫⼀⾓》《⼩龙湫⼀截》《⾬霁》《朝霞图》《雄视图》《晴霞陶》《记写雁荡⼭花图》《光华旦旦图卷》《暮⾊劲松图》《松⽯梅⽉图》《梅⽉图》等。

潘天寿西湖碧桃图潘天寿精于写意花鸟、⼭⽔,偶作⼈物,兼⼯书法,善于作诗,尤擅指画。

画风沉雄奇险、苍古⾼华。

其⼤⽓磅礴的⽓势与精于营造的布局,具有摄⼈⼼魄的⼒量和强烈的现代感,因⽽与吴昌硕、齐⽩⽯、黄宾虹⼀起被誉为20世纪“中国画四⼤家”。

在20世纪中国⽂化与社会⼤变⾰的时代,他从中国画体系内部发现问题,从中西绘画两⼤体系的对⽐中把握中国画的历史发展脉络,⾼屋建瓴地提出了“中西绘画要拉开距离”的主张,真正从学术上捍卫丁民族⽂化,并以其杰出的实践极⼤地丰富和发展了民族传统,对中国现代画坛和中国画未来发展产⽣了深远的影响。

《潘天寿先⽣课徒稿[⼀]》潘天寿纪念馆编《潘天寿先⽣课徒稿 [⼆] 》潘天寿纪念馆中国美术学院中国画与书法艺术学院编中国美术学院出版社墨笔花图 1931年⾊易艳丽,不易古雅,墨易古雅,不易流俗,以墨配⾊,⾜以济⽤⾊之难。

——《听天阁画谈随笔》⼋哥图年代不详中国画向来重⽓韵、重意境、重格调,同中国的诗⼀样,靠的是胸襟、学问、修养。

潘天寿出生在浙江宁海县北乡一个山青水秀的村子--冠庄。

父亲被人尊为"达品公",母亲周氏聪敏贤达。

潘家薄有祖产,因世道不顺,家境渐趋困顿。

自童年起,潘天寿就要帮家里砍柴放牛。

冠庄西山有一座雷婆头峰,是他与同伴常去樵牧与戏耍的地方。

潘天寿晚年自号"雷婆头峰寿者",其中寄寓了他对家乡和童年生活的深切怀念。

∙2007-12-13 01:33∙回复∙∙艺清轩主∙11位粉丝∙2楼艺术的曙光1903年,潘天寿入村中私塾,渐露绘画天赋。

一俟上课,他就拿出纸片描画一些山水花草,后来又描摹《三国演义》、《水浒》中的绣像,分送给小伙伴,连乡里祠堂墙壁门窗上的彩绘人物、山水、花鸟,都一一记在心上,加以摹仿。

元宵灯会和清明时节的灯笼、风筝、纸幡更是他施展身手的好地方。

虽然旧式私塾历来反对描描画画这类匠人的技艺,但是潘天寿对此却不能轻弃,而且兴趣日益浓厚。

1910年春天,潘天寿进入县城的正学小学读书,开始接受西式学校教育。

学校所设的课程中有图画课,自此他便可以名正言顺地发展他的兴趣爱好了。

他经常光顾纸店,买些便宜的土纸,同时也翻翻在那里出售的字帖和画谱。

"扫叶山房"石印的墨底白字的字帖十分让他动心,他买了《瘗鹤铭》和《玄秘塔》,朝夕临摹,爱不释手。

后来他从一位教师那里得知有一本叫《芥子园画传》的书,是学画之津梁,于是省吃俭用凑足了钱购得一套。

《芥子园画传》在他面前展现了一个全新的天地,让他懂得了中国画原来有如此复杂的技法,繁多的分科和玄奥的画理,画画原来并不是一件轻松简单的事!除了临摹《芥子园画传》,他还有机会在二姑父家看到唐寅、仇英、郑板桥等人的画,体会到了《芥子园画传》中所没有的笔墨气韵。

他在县城严晓江老先生那里目睹他挥毫作画的情形,特别是看到老先生以手指蘸墨作画,更使他着迷,他觉得这种作画的方式很符合他的性格。

小学五年一晃而过,艺术的曙光刚刚显露,此时的潘天寿眺望着更灿烂的远方。

缑乡风华丨中国现代文人画大师潘天寿纪念潘天寿诞辰125周年潘天寿被誉为20世纪中国画坛开宗立派的一代宗师,是20世纪中国画传统派最后一位大师,同时也是中国现代最杰出的美术教育家、美术理论家、书法篆刻家和诗人。

潘天寿摄于1963年现代中国绘画史,是中国画家在西方文化猛烈冲击下,在绘画上做出不同反应的历史。

要么接受西方文化观念,一味“开拓”,以西方绘画观念和形式取代中国传统绘画观念和形式,或者将二者糅合成不中不西的绘画形式,要么捍卫传统,在“延续”中求发展。

潘天寿属于传统“延续型”的画家。

对他艺术成就的评价,我们只能用中国本土的标准,而非西方的标准。

然而,我们又必须立足于现实审视潘天寿的艺术。

因为,他的艺术成就是跨越时代的,既属于过去,又属于现在,还属于未来。

更为重要的是,潘天寿的艺术对当代中国画的发展有着极其重大的现实意义。

潘天寿是中国现代文人画大师。

虽然他在创作的高峰时期被迫害致死,没能达到黄金晚岁的艺术巅峰,但他是中国传统诗、书、画、印的全才,他在继承传统文人画基本形式的基础上,业已完成了极具个性风格的独创,创造了富于现代感的文人画新样式。

在整个20世纪,中国人思想观念上充满彷徨,呈现动荡的中国画坛上,潘天寿是立足于传统,承前启后延续传统绘画艺术的一面旗帜。

松石图轴179.5×140cm 1960年焦墨山水图轴183.3×66cm 1953潘天寿的绘画,最为鲜明突出的是画面气势磅礴的视觉冲击力。

它具有一种冲天的霸悍之气,诉诸于观者的视觉感官,给人以极大的心灵震撼。

这是历代绘画所罕见的。

许多研究者用潘天寿篆刻作品的印语“强其骨”和“一味霸悍”来概括他的风格。

在他数以千计的绘画作品中,潘天寿将山水和花鸟加以巧妙结合,并将山石“化圆为觚”“以笔线为间架”“以线为骨”,把书法中的隶书和魏碑笔意移入画中,突破了传统绘画中和、温柔、敦厚的特点,形成以方折、尖锐、生挺为特征的线的骨架,铸成更为内在和深沉的动感力量。

潘天寿精品山水与人物画雅赏(非常全面)潘天寿(1897-1971),字大颐,号寿者.1945 年任国立艺专校长。

1959 年任浙江美术学院院长。

他对继承和发展民族绘画充满信心与毅力。

为捍卫传统绘画的独立性竭尽全力,奋斗一生,并且形成一整套中国画教学的体系,影响全国。

他的艺术博采众长,尤于石涛、八大、吴昌硕诸家中用宏取精,形成个人独特风格。

不仅笔墨苍古、凝炼老辣,而且大气磅礴,雄浑奇崛,具有慑人心魄的力量感和现代结构美。

他曾任中国美术协会副主席、全国人大代表、苏联艺术科学院名誉院士。

著述有《中国绘画史》、《听天阁画谈随笔》。

他是一代艺术大师和美术教育家。

东海波涛镜心设色纸本1960年作(143万元,2007年6月北京舍得春拍)款识:1.东海波涛。

海神来过忘风回,浪打天门石壁开。

浙江八月河如此,涛似连山喷雪来。

此李太白横江词也。

与此景有合,录此补空。

一九六零年初秋作普陀千步沙一角,大颐寿者合写于西湖止止堂。

2.岁在上世纪五十九年,初游普陀时有中焘同行。

次年潘师天寿应北京人大会堂之请,亲率诸弟子作普陀胜境,三易其稿,是画系本人受命执笔,潘老补石添景并题。

荏苒四十五载,乙酉,孔仲起。

钤印:阿寿(朱文)、不雕(朱文)、庆福之玺(朱文)、潘天寿印(白文)、孔仲起印(白文)此画是当年为人民大会堂创作稿之一。

潘天寿博采众长,尤于石涛、八大、吴昌硕诸家中用宏取精,形成个簃独特风格。

不仅笔墨苍古、凝炼老辣,而且大气磅礡,雄浑奇崛,具有慑人心魄的力量感和现代结构美。

山水画雄健奔放、严密阔略兼备,注重意境,追求真趣,爱画江海波涛、行云流水。

1960年潘天寿应人民大会堂邀请创作东海壮景。

他亲率诸弟子作普陀胜境,三易其稿,由孔仲起执笔,潘老补石添景并题记。

此作尺幅巨大,场面壮观。

画中苍柏迎风起舞,折而不弯风骨凛然;波涛汹涌,气势不凡。

长风白水图指墨设色纸本镜片1922年作(181.5万元,2005年12月西泠秋拍)款识:残叶残叶千林摧,长风净扫圆空开。

文化史中的潘天寿作者:暂无来源:《公关世界·下半月》 2017年第8期文/卢辅圣(Ⅰ)潘天寿出生于1897 年。

当时的中国,正处于数千年未有的大变局之中。

积贫积弱和外强压迫的严峻形势,一方面以共和制取代君主制为象征的政治鼎革推动着传统社会的解体,军阀统治向政党统治的艰难过渡久久未能建立起稳定的社会秩序,一方面又以知识分子取代儒士为标志的文化嬗变改造着社会精英的性质与构成,西学作为富民强国的师法对象被广泛地引入中国物质文化和观念文化领域。

继1862 年京师同文馆、1863 年上海广方言馆、1866 年福建船政学堂之类的西语和西技教育尝试以来,到1902 年颁布《钦定学堂章程》,次年修订为《奏定学堂章程》,1905 年废除科举制度,中国培养文化人才的方式方法及其价值观,已经势不可挡地向着西方倾斜了。

这种倾斜,意味着中国人逐渐接受一个超出原先由朝贡体系构成的“天下”之上的“世界”,并以融入这个“世界”作为国家和民族追求的方向,同时也反过来意味着,为被“世界”这个外在秩序所接受而不惜对既存的内在体制进行大幅度甚至根本性的改革更新。

费正清发现,中国革命与欧洲革命的区别正在于其广泛彻底,欧洲革命源于本文化的大致为一种传统之内的革命,虽然连带产生经济和社会体系的转变,其涵义仍主要体现在政治层面,而近代中国不仅经历了政治、经济和社会的革命,其整个文化也发生了根本的变化。

他曾对究竟用“转化”还是用“革命”来描述近代中国颇感踌躇,最后仍选择了“革命”,因为非如此不足以显示近代中国那充满激变的一面。

文化转化或文化革命的核心体现,首先见之于文化人的身份变异。

中国古代士农工商四民结构中,处于顶端的士,不仅是通过读书这一行为方式掌握文化知识的一个社会特殊阶层,更是通由经典这一信仰方式提高道德素养和社会责任的一种人格塑造效应。

古代士人所读之书,与近代以来日益专门化的知识较少关联,士人所志之道,更多是原则性而非技能性的。

【东方卫视】《大师》系列之潘天寿潘天寿上集他生于似乎已遥远的1987年,那是一个中国图强变法、学习西方的年代。

他死于1971年,这是一个中国传统文化被革命和清算的年代。

14岁他就立场做中国画家,他踽踽独行六十年,构筑了别开生面的中国画新天地,他说,艺术之高下,终在境界。

一方画桌,一张画纸,一别笔墨,境界层上,他一步一重天。

潘天寿的生日是传说中的花节,他喜欢自己是“百花生日生”,童年也如花样的美好,母亲给他讲故事,教他背诗文、剪纸人、做灯笼。

与父亲相比,潘天寿与母亲有着一种分外温馨的母子之情,但母亲在宁海农村反洋教的运动中产后因遭惊吓去世,这一年潘天寿只有7岁。

幼年的经历催生了他早熟、寡言、独立的性格,列强欺凌带来的家国劫难,埋下了民族自尊的情结,他一生挥之不去。

12年后,也就是1915年,潘天寿从老家宁海冠庄出发,步行600里去杭州赶考,这是18岁的潘天寿第一次出远门。

临别,父亲嘱咐长子:考得取,继续念书,考不取,回家种田。

潘天寿投考的学校是不收学费的浙江第一师范。

在政论考试中,潘天寿以母亲遭遇不幸的那场反洋教起义为背景,纵论时局,救国之情真切,忧民之心凿凿,打动了考官,在1200名考生中考得第一。

浙江一师是南方新文化、新思潮的中心,校长经亨颐有“一师的蔡元培”之称,他和李叔同、夏丐尊、陈望道等老师都是思想、文化、艺术、教育领域里开一代风气的领袖。

师生一同住校,朝夕相处。

【采访】潘天寿传记作者卢炘——到了第一师范,他接受了全方位的知识,包括新潮的、国外的很多书籍都能看得到,第一师范你比如说最早的《浙江潮》这些杂志,这些在同学中间,包括潘先生自己就有。

在这里,美育有崇高的地位,这里的一所学校竟有三间画室,200台风琴。

比潘天寿高一个年级的丰子恺这样描绘道:下午四时以后,满校都是琴声,图画教室里不断有人练习石膏模型木炭画,光景宛如一艺术专科学校。

潘天寿上的第一堂图画课是静物写生,画一枚枫叶,老师是李叔同。

潘天寿:中国绘画5000年1918年的一天清晨,年仅39岁,学贯中西、声名显赫的才子李叔同,在杭州虎跑寺剃度出家,遁入空门,法号弘一。

一位他曾经的学生跑来恳求,准许随他皈依佛门,与老师常伴左右。

这位请求跟随老师出家的学生,就是后来的国画大师潘天寿。

20世纪30年代的潘天寿01《中国绘画史》由来1927年春,潘天寿与褚闻韵一起转入上海新华艺术学院(次年改名为新华艺术专科学校),任艺术教育系主任,任教国画花鸟、山水以及绘画史。

为了教学之需,潘天寿编撰了《中国绘画史》作为教材。

1926年潘天寿《中国绘画史》在此书的绪论中,他对中西绘画的源头进行了深入思考:尝考世界文化发源地,在西方为意大利半岛,在东方为中国。

意大利吸收埃及与中央亚细亚古代文明之养素,启发希腊、罗马两时代,分枝布叶,荫蔽全欧,移植美洲;中国则采纳美索不达米亚与印度文明之灌溉,汇成东方特殊统系之泉源,波翻浪涌,沿朝鲜及我国台湾一带泛滥于琉球、日本诸域。

他撰写这部绘画史的更深层目的,是梳理本国的美术文化材料,以充分了解自己的文化,进而建立每一个中国人的文化自信。

淞沪会战时,这部书毁于战火,1934年,他着手重新修订《中国绘画史》,于1936年正式出版。

1936年潘天寿《中国绘画史》书后收入论文《域外绘画流入中土考略》。

文中强调中西绘画基础不同,发展道路不一:若徒眩中西折中以为新奇,或西方之倾向东方,东方之倾向西方,以为荣幸,均足以损害两方绘画之特点与艺术之本意。

在本书中,潘天寿首次提出西洋画、中国画并列为中西文化双峰的观点,对中国为代表的国画的自信,体现了他对当时文化界、艺术界“全盘西化”“中西融合”等思潮的深刻反思。

他说,民族精神为国民艺术的血肉,外来思想是国民艺术的滋补品。

“一民族之艺术,即为一民族精神之结晶。

故振兴民族艺术,与振兴民族精神有密切关系”。

他一生都对民族文化充满信心,并且把复兴中国绘画提升到民族精神振兴的高度,即使深陷困境,仍九死不悔。