六年级历史上册 (2)

- 格式:docx

- 大小:12.07 KB

- 文档页数:1

《人类认识地球运动的历史》教学反思(1)在教授《人类认识地球运动的历史》这一课时,我按照既定的教学设计进行了课堂实践,并在此过程中获得了不少宝贵的经验和反思。

以下是我对本次教学的几点反思:一、教学目标达成情况科学概念目标:通过本节课的学习,学生基本上能够掌握“地心说”和“日心说”的主要观点,并理解地球的自转和公转是产生昼夜交替现象的根本原因。

多数学生能够运用所学知识解释昼夜交替的成因,达到了预期的科学概念目标。

科学探究目标:学生在阅读过程中能够使用文献摘要,并有效提取关键信息。

通过小组合作和讨论,学生能够发现问题、解决问题,并形成了自己的观点。

这一过程中,学生的探究能力得到了有效提升。

科学态度目标:学生展现出了较强的证据意识,能够基于证据支持自己的观点。

同时,学生们也表现出对科学活动的浓厚兴趣和参与热情,乐于通过实验验证科学原理。

科学、技术、社会与环境目标:学生意识到科学技术对社会和经济发展的推动作用,也深刻理解了科学进步的不易。

二、教学过程中的亮点1.引入自然,激发兴趣:通过上节课模拟实验的回顾,自然过渡到本节课的主题,有效激发了学生的探究兴趣。

2.角色扮演,加深理解:通过角色扮演的形式展示“地心说”和“日心说”的主要观点,让学生在互动中加深对两种学说的理解。

3.模拟实验,验证理论:改进地球模型进行模拟实验,让学生亲身体验地球的自转和公转,验证“日心说”的科学性,培养了学生的科学态度和动手能力。

三、教学过程中的不足与改进措施1.时间分配:在阅读两种学说和讨论阶段,部分小组的讨论时间过长,导致后续模拟实验的时间略显紧张。

今后需要更合理地分配时间,确保每个环节都能得到充分展开。

2.学生参与度:虽然大部分学生能够积极参与讨论和实验,但仍有少数学生表现不够积极。

需要进一步关注这些学生的学习状态,采取更有效的措施激发他们的学习兴趣和参与度。

3.思维深度:部分学生对两种学说的推理过程理解不够深入,仅仅停留在表面的记忆上。

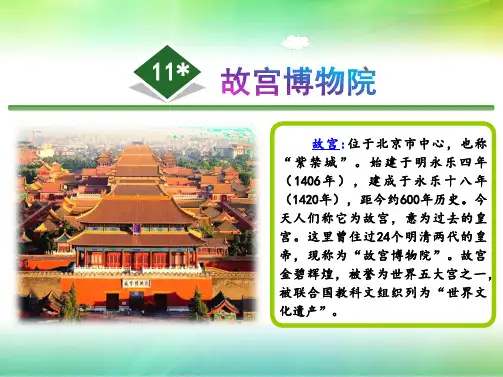

部编版六年级上册 12*故宫博物院一、选择题1.下列词语书写有误的一组是()A.裁剪筹备斑点沮丧B.类似猜侧昼夜氧气C.神秘提供考察枯萎D.谜语揭开倾角木棍2.选出书写有误的一项:()。

A.亭台楼阁青松翠柏色彩鲜明B.和谐统一池馆水榭雄伟壮丽C.滕罗翠竹花坛盆景相互衬映D.烟雾缭绕龙凤呈祥井然有序3.词语运用下列词语填空正确的一组是()(1)故宫建筑规模宏大___,建筑___,布局统一,集中体现了我国古代建筑艺术的独特风格。

(2)河上是五座___的汉白玉石桥。

(3)大殿廊下,鸣钟击磬,乐声___。

A.壮观精美精致优美B.壮丽精美精美悠扬C.壮美精巧精致动听D.壮丽精巧精致悠扬4.下列说法正确的一项是()A.《故宫博物院》一文采用的是先总说、后分说的结构,使我们对故宫有了一个全面的了解和深刻的印象。

B.《故宫博物院》的特征是:我国现存的最大最完整的古代宫殿建筑群。

C.作者是以自己参观的路线作为说明顺序的,这也是故宫由南到北的建筑顺序。

D.说明文中没有详写和写的区别,而记叙文中有这种区别。

5.哪一个词语和加点词语的意思最接近?请你把它找出来()羊圈A.圆圈 B.棚圈 C.圈地 D.圈套二、填空题6.周末,小明一家去故宫旅游。

爸爸和妈妈想先游览中轴线上的三大殿和后三宫,请你把下面的参观路线图补充完整。

7.照样子,写词语。

奇花异草奇_____异_____ 奇_____异_____多姿多彩多_____多_____ 多_____多_____千变万化千_____万_____ 千_____万_____三、语言表达8.你的家乡有什么旅游景点?假如你是导游员,你想怎样向游客们介绍呢?_______________9.用修改符号修改下面的一段话。

(1处标点,2个错别字,3处语病) “中国诗词大会”是中央电视台播出的文化益智项目。

节目播出时,人们守在电视机前享受精神的“胜宴”。

赛手们精采的表现,张扬了个人古典文化的修养,也彰显了古诗词的魅力。

2.3 人类认识地球运动的历史一、单选题1.哥白尼的“日心说”认为( )是宇宙的中心。

A. 太阳B. 地球C. 月球2.“日心说”是( )提出来的。

A. 托勒密B. 哥白尼C. 伽利略3.下图的模拟实验中,当船模在球面上行驶,李华( )。

A. 先看到船身,再看到帆顶B. 先看到帆顶,再看到船身C. 同时看到船身和帆顶4.日心说和地心说的共同特点是()。

A. 太阳不动,其他围绕太阳转B. 地球不动,其他围绕地球转C. 地球是球体5.1519年,航海家( )带领船队环球航海,证明地球是球形的观点。

A. 郑和B. 麦哲伦C. 哥伦布6.我国最近发射的天问一号火星探测器上的首辆火星车名称是( )A. 嫦娥号B. 祝融号C. 神舟号7.关于“日心说”和“地心说”,以下说法不正确的是( )。

A. 两者的共同观点是“地球是球体”B. 两者的观点都具有一定的片面性C. “日心说”的核心观点认为“地球是宇宙的中心”8.优优还知道,关于昼夜交替的现象,曾经有“地心说"和“日心说”两种观点。

这两种观点的共同点是都认同( )。

A. 地球是宇宙的中心B. 地球是球形的C. 太阳是宇宙的中心9.北极星“不动”的秘密是因为北极星处在()。

A. 地球的正上方B. 地轴的延长线上C. 地球的正下方10.()用实验证实了地球在自转。

A. 托勒密B. 哥白尼C. 傅科11.波兰的天文学家哥白尼提出了( )的理论。

A. 地心说B. 日心说C. 月心说12.傅科根据他在日常生活中的发现,用实验证实了地球在( )。

A. 公转B. 自转13.科学家们已观测到距我们120亿光年的宇宙空间深处,但仍然没有看到宇宙的边缘,而且发现宇宙正处于( )之中。

A. 膨胀B. 收缩C. 毁灭14.托勒密提出了()。

A. “地心说”B. “日心说”C. 恒星的周年视差15.“地心说”理论认为()是宇宙的中心。

A. 太阳B. 地球C. 月球16.弟弟对地球充满了好奇,关于地球和地球的运动,说法不正确的是( )。

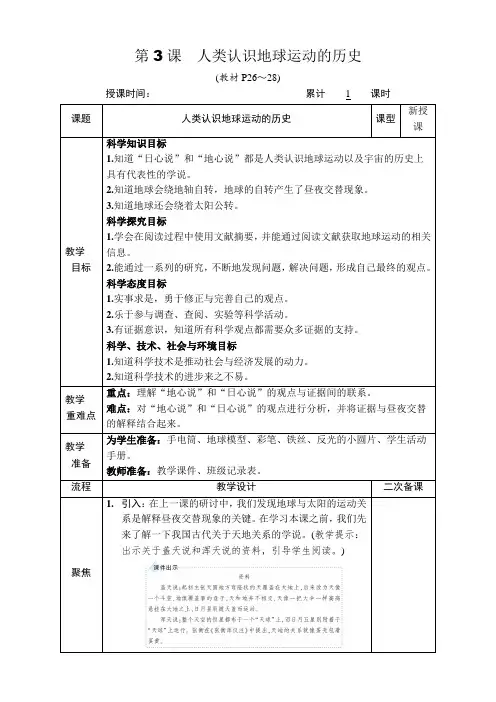

第3课人类认识地球运动的历史(教材P26~28)授课时间:______________累计____1____课时课题人类认识地球运动的历史课型新授课教学目标科学知识目标1.知道“日心说”和“地心说”都是人类认识地球运动以及宇宙的历史上具有代表性的学说。

2.知道地球会绕地轴自转,地球的自转产生了昼夜交替现象。

3.知道地球还会绕着太阳公转。

科学探究目标1.学会在阅读过程中使用文献摘要,并能通过阅读文献获取地球运动的相关信息。

2.能通过一系列的研究,不断地发现问题,解决问题,形成自己最终的观点。

科学态度目标1.实事求是,勇于修正与完善自己的观点。

2.乐于参与调查、查阅、实验等科学活动。

3.有证据意识,知道所有科学观点都需要众多证据的支持。

科学、技术、社会与环境目标1.知道科学技术是推动社会与经济发展的动力。

2.知道科学技术的进步来之不易。

教学重难点重点:理解“地心说”和“日心说”的观点与证据间的联系。

难点:对“地心说”和“日心说”的观点进行分析,并将证据与昼夜交替的解释结合起来。

教学准备为学生准备:手电筒、地球模型、彩笔、铁丝、反光的小圆片、学生活动手册。

教师准备:教学课件、班级记录表。

流程教学设计二次备课聚焦1.引入:在上一课的研讨中,我们发现地球与太阳的运动关系是解释昼夜交替现象的关键。

在学习本课之前,我们先来了解一下我国古代关于天地关系的学说。

(教学提示:出示关于盖天说和浑天说的资料,引导学生阅读。

)聚焦2.提问:你怎么看待这两种学说?古人为什么这么认为?(预设:我不同意“盖天说”,同意“浑天说”。

根据三年级的学习,我们通过望远镜观察地球投射在月球上的影子(月食)、麦哲伦环球航行等,可以知道地球是个球体。

古代人们认识地球,是在望远镜还没有发明、航海技术不够发达等落后条件下进行的,所以会形成不全面甚至错误的认识。

)3.小结:这两种学说虽然有很多错误的观点,但它们为后人的观察和研究提供了基础。

4.揭题:历史上人类对地球运动的探索经历了一个相当漫长的过程。

鲁教版初中历史六年级上册第二单元国家的产生和社会的变革练习题第1题【单选题】下列人物与事件搭配错误的一项是( )A、禹—建立夏朝B、汤—建立商朝C、周文王—建立西周D、纣王—商朝灭亡【答案】:【解析】:第2题【单选题】“退避三舍”这一成语和下面哪场战争有关( )A、城濮之战B、桂陵之中C、马陵之战D、邲之战【答案】:【解析】:第3题【单选题】如果西周的一位平民在田中劳作,他肯定不可能( )A、用穿有木柄的耒耜耕地B、用石镰收割庄稼C、用铁制的犁耕地D、用青铜农具进行生产【答案】:【解析】:第4题【单选题】下图中的周幽王为博妃子一笑,竟屡次“烽火戏诸侯”。

最初几次,诸侯都会带兵前来,保卫周王。

诸侯这样做,与下列哪一制度有关?( )A、宗法制B、分封制C、郡县制D、行省制【答案】:【解析】:第5题【单选题】我国古代一个著名的水利工程曾经使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”。

这一水利工程是( )A、都江堰B、灵渠C、白渠D、大运河【答案】:【解析】:第6题【单选题】春秋战国时期,我国农业出现了一次大变革,农业的深耕细作,使生产力得到了大发展。

这些变化的主要原因是( )A、青铜农具大量推广B、新的农作物出现C、铁制农具和牛耕的使用D、骨耜的使用【答案】:【解析】:第7题【单选题】小说《封神榜》中有关“炮烙之刑”、“以酒为池”、“悬肉为林”的描写,反映了统治者的极度暴虐腐朽。

这与哪一位统治者有关( )A、夏王桀B、商王纣C、周厉王D、周幽王【答案】:【解析】:第8题【单选题】热爱祖国热爱人民是中华民族的传统美德,忧国忧民的名言“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!”出自( )A、屈原的《离骚》B、李白的《蜀道难》C、苏轼的《念奴娇.赤壁怀古》D、张择端的《清明上河图》【答案】:【解析】:第9题【单选题】下图所示工程代表了我国两千多年前水利技术的先进水平。

这一工程是( )A、都江堰B、灵渠C、大运河D、赵州桥【答案】:【解析】:第10题【单选题】下列关于春秋争霸战争影响的表述中,正确的是( )A、有利于社会的进步,因为没有带来任何灾难B、给百姓带来了种种灾难,因而没有任何正面影响C、争霸战争中诸侯国数目减少了,这有利于国家的统一D、诸侯为了争霸,纷纷进行变法,出现了地主阶级【答案】:【解析】:第11题【单选题】下面选项中,朝代名称与建立时间、人物搭配完全正确的是( )A、夏朝—约公元前2070年—禹B、唐朝—618年—李世民C、明朝—1368年—铁木真D、元朝—1271年—努尔哈赤【答案】:【解析】:第12题【单选题】春秋和战国时期铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响包括( )①促进了土地的私有化②提高了农作物的产量③强化了周王朝的统治④引发了改革变法的时代风潮A、①②③B、②③④C、①②④D、①③④【答案】:【解析】:第13题【单选题】数轴记忆是学习历史的方法之一。

人教部编版(五四学制)六年级上册历史第2课原始农耕生活练习第2课原始农耕生活同步练习一、多项选择题1.春节假期期间,王非凡同学和家人一起去参观半坡遗址,王非凡同学一家人应该购买去哪的车票()a.北京周口店b.山西大同c.陕西西安d.云南元谋2.肖东在西安半坡遗址观看表演者表演半坡原居民的生活。

不正确的是()答:一位半坡妇女正在用水清洗蔬菜b.一位半坡小朋友正在帮助大人给饲养的猪喂食c.一位半坡男子正在田间种植水稻d、半坡的一位老人正在教年轻人制作彩陶3.“用骨耜在双眸中,开垦出一片水田,在泪光里撒下第一粒稻种,烧好大大小小的陶器,等待着分享第一次收成。

”这首诗歌是对我国古代哪一远古居民生活场景的描述()a、元谋人B.北京人C.河姆渡人D.半坡人4.中国在世界上种植的第一种粮食作物是()a.水稻和小麦b.水稻和粟c.小麦和粟d.水稻和玉米5.(2021连云港)居住在下图所示房屋的原始居民,属于()a、元谋人B.北京人C.半坡聚落D.河姆渡聚落6.下列考古成果反映了哪一原始居民的生产、生活情形()小米仍在钻石斧半地穴式圆形房屋人面鱼纹彩陶盆a、北京人B.山顶洞穴人C.河姆渡居民D.半坡居民7.穿越时空隧道去体验7000年前河姆渡原始居民的农耕生活。

人们可能体验到的是()a.用石器农耕,用陶器煮小米饭b、饲养牲畜和家禽,穿亚麻布衣服,改善生活C.住在防潮的木屋里,用米饭做饭,支撑木船捕鱼D.住在半洞穴的房子里,避免风寒8.半坡原始居民的主要粮食是()a、代表黄河流域原始农业时代居民的早期人类是()a.北京人b.山顶洞人c.半坡原始居民d.河姆渡原始居民10.生活在长江流域的河姆渡居民最可能吃的粮食是()1/3a.面食b.小米粥c.米饭11.下列图片中的内容能够证明半坡居民比北京人进步的是() d、玉米a.①②b.①④c.②③d.③④12.下图为原始居民使用的骨和木柄骨修复图。

这个工具的主要功能是()a.制陶b.耕地c.造房d.捕鱼13.距今约7000年,长江流域原始农耕文明的代表是()a、北京人B.河姆渡原始居民C.半坡原始居民D.山顶洞穴人14.对于半坡人和河姆渡人来说,最不可能的事情是()a.分别种植粟和稻b.将吃不完的野兽饲养起来c.会建造房屋,过着定居生活d.广泛种植棉花,穿棉布衣服15.在以下原始人类遗址中,属于中国南方一个重要的原始农业文化遗址的有()A.山顶穴居人B.河姆渡原始居民C.半坡原始居民D.大汶口原始居民II。

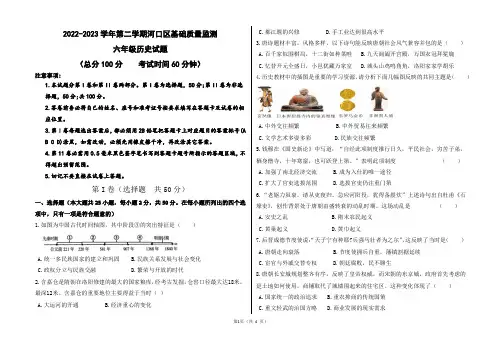

2022-2023学年第二学期河口区基础质量监测六年级历史试题(总分100分考试时间60分钟)注意事项:1.本试题分第I卷和第II卷两部分。

第I卷为选择题,50分;第II卷为非选择题,50分;共100分。

2.答卷前务必将自己的姓名、座号和准考证号按要求填写在答题卡及试卷的相应位置。

3.第I卷每题选出答案后,都必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号(AB C D)涂黑,如需改动,必须先用橡皮擦干净,再改涂其它答案。

4.第11卷必需用0.5毫米黑色签字笔书写到答题卡题号所指示的答题区域,不得超出预留范围。

5.切记不要直接在试卷上答题。

第I卷(选择题共50分)一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。

在每小题所列出的四个选项中,只有一项是符合题意的)1.如图为中国古代时间轴图,其中阶段③的突出特征是()A.统一多民族国家的建立和巩固B.民族关系发展与社会变化C.政权分立与民族交融D.繁荣与开放的时代2.含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库,经考古发掘,仓窖口径最大达18米,最深12米。

含嘉仓的重要地位主要得益于当时()A.大运河的开通B.经济重心的变化C.都江堰的兴修D.手工业达到很高水平3.唐诗题材丰富,风格多样,以下诗句能反映唐朝社会风气兼容并包的是()A.百千家似围棋局,十二街如种菜畦B.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室D.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐4.历史教材中的插图是重要的学习资源,请分析下面几幅图反映的共同主题是()A.中外交往频繁B.中外贸易往来频繁C.文学艺术多姿多彩D.民族交往频繁5.钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

”表明此项制度()A.加强了南北经济交流B.成为入仕的唯一途径C.扩大了官吏选拔范围D.选拔官吏仍注重门第6.“老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊”上述诗句出自杜甫《石壕吏》,创作背景处于唐朝由盛转衰的动乱时期。

部编版六年级上册《开国大典》教学设计【教学目标】1.会写“政、府”等14个字,会写“政府、外宾”等19个词语。

2.体会“阅兵式”这个场面中点面结合的描写方法。

3.了解开国大典盛况,结合重点语句,感受热烈、庄重的气氛。

【教学重点】体会“阅兵式”这个场面中点面结合的描写方法。

【教学难点】了解开国大典盛况,结合重点语句,感受热烈、庄重的气氛。

【课前准备】多媒体课件。

【课时安排】2课时第一课时【课时目标】1.会写“政、府”等14个字,会写“政府、外宾”等19个词语。

2.有感情地朗读课文,理解课文内容,厘清课文脉络。

3.明确“举行典礼”部分是如何点面结合写场面的。

【教学过程】一、情境导入(一)教师导入:同学们,你们知道是谁在什么地方升起了我们伟大的祖国的第一面五星红旗吗?我们的伟大领袖毛主席带领全国人民推翻了国民党的黑暗统治,建立了伟大的新中国。

1949年10月1日,在北京举行了开国大典。

伟大的中华人民共和国从此诞生了。

(二)揭示课题《开国大典》,板书课题:开国大典,学生齐读课题。

二、初读课文,学习字词(一)初读课文教师提出要求:默读课文,读准字音,读通句子。

体会新中国成立时人们自豪、激动的心情。

(二)学习字词汇集预定爆发就位宣告雄伟肃静旗帜语调完毕检阅制服坦克一致距离高潮次序擎着瞻仰电钮排山倒海指名读词语,注意纠正字音,了解排山倒海的意思是形容力量强,声势大。

学生明确本课要求会写的生字,教师引导学生关注容易写错的字,让学生相互提醒容易写错的部件和笔画。

例如:“宣”和“坦”最后一笔的横都要写得长一点儿,托住上面的部分,使整个字平稳匀称。

重点指导“爆”字的书写:书写时注意右下的部件不是“水”。

三、再读课文,厘清结构教师提出问题:联系课文题目想一想,课文主要写了什么。

预设:庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的隆重典礼。

教师提出问题:快速浏览课文,思考课文围绕开国大典写了哪两部分内容。

预设:第1—3自然段写了开国大典的总体情况,4—15自然段写了开国大典的具体过程。

F ocus on Subjects学科专$/"统编版小学语文革命传统作品解读及教学”研究专辑25立足单元整体培植革命情怀统编教材六年级上册第二单元“重温革命岁月”的教学与思考◎郭明珍华优秀传统文化和革命传统集中反映了中华民族的价值理念和精神追求,是实现中国梦的力量源泉。

统编语文教材将具有共性的红色革命类文本集中安排在一个主题单元中,更有利于突出革命传统教育,对学生树立正确的人生观具有持续式、浸润式的熏陶作用。

那么,如何让学生消除时代隔阂、不受阻碍地与革命传统作品对话?在与革命英雄人物对话时,学生该以怎样的姿态响应革命传统作品的精神号召?笔者以统编教材六年级上册第二单元"重温革命岁月”整体教学为例,立足于学生的语文素养提升,凭借三种策略,让学生在丰富的个体体验中读懂文本、亲近人物、培根铸魂。

一、课前强预习,多渠道认识革命英雄%凡事预则立,不预则废。

"对于学习,预习也是—种不可忽视的学习习惯,是课堂教学中的重要环节。

那么,如何更好地利用学生的课后时间,把学生被动地学变为主动地探究呢?笔者借助教材中的课后习题、"阅读链接”等助学系统,将原来的课后任务改为课前任务,在单元教学的前一周设置了以下预习任务。

任务一:自己试着阅读第二单元导读页、课文、%阅读链接”等内容,并思考课后问题;任务二:分组合作(5人一组),从第二单元"作业超市”中选做一项。

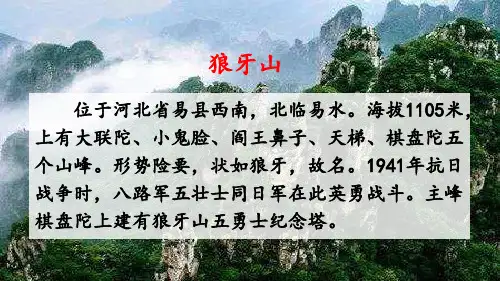

第二单元“作业超市”作业1《七律•长征#搜集红军长征资料;搜集毛泽东生平重大事迹;搜集本诗写作背景;观看长征历史纪录片;整合信息,课前5分钟汇报作业2《狼牙山五壮士#搜集晋察冀根据地资料;搜集故事发生的背景;搜集五壮士相关资料;整合信息,课前5分钟汇报作业$《开国大典》搜集新中国成立前的历史背景(鸦片战争、辛亥革命、抗日战争、解放战争);观看《开国大典》视频;整合信息,课前5分钟汇报作业%《灯光#从已学过的1〜5年级的文章中找寻革命英雄人物,并搜集人物资料;搜集郝世英人物资料;整合信息,课前5分钟汇报课前的充分预习,学生一下子就把握了单元人文主题和语文要素,认识了新旧知识间的联系,找出了在实施统编版教材过程中,在突出表达要素落实的同时,这是提升小学语文教学效益的关键所在-自己的疑问和困惑,激起了接下来听课学习的兴趣。

二、多音字模:mó(模型)mú(模板)难:nán(难题)nàn(难民)三、近义词玲珑——精巧独特——独到宏大——宏伟精美——精致矫健——强健雄伟——雄壮壮丽——壮观绚丽——瑰丽庄严——庄重和谐——融洽矗立——屹立/耸立/挺立迥然不同——截然不同井然有序——井井有条四、反义词玲珑——粗糙宏大——渺小威武——懦弱完整——残缺精美——粗劣统一——分裂集中——分散笔直——弯曲矫健——蹒跚明显——模糊拥挤——宽松井然有序——杂乱无章五、理解词语宏大:巨大;宏伟。

集中:把分散的人、事物、力量等聚集起来;把意见、经验等归纳起来。

文中指故宫建筑群整体上体现了我国古代建筑艺术的独特风格。

俗称:通俗地叫作。

矗立:高耸地立着。

矫健:强壮有力。

绚丽:灿烂美丽。

衬托:为了使事物的特色突出,把另一些事物放在一起来陪衬或对照。

肃穆:(气氛、表情等)严肃而恭敬。

迥然不同:形容相差很大,完全不同。

迥然:形容差别很大。

井然有序:指整齐而有秩序。

井然:形容整齐的样子。

六、句子解析1.太和殿俗称金銮殿,高二十八米,面积两千三百八十多平方米,是故宫最大的殿堂。

运用了列数字的说明方法,准确写出太和殿的大和高。

2.乾清宫、交泰殿、坤宁宫合称“后三宫”。

布局和前三殿基本一样,但庄严肃穆的气氛减少了,彩画图案也有明显的变化。

前三殿的图案以龙为主,后三宫凤凰逐渐增加。

运用了作比较的说明方法,把后三宫和前三殿作比较,鲜明地写出后三宫的特点。

3.这样宏伟的建筑群,这样和谐统一的布局,不能不令人惊叹。

借登临景山俯瞰故宫全景,对上文的具体分说作综合总括,再次突出这个建筑群布局的和谐统一。

七、问题归纳1.读课文,想一想课文写了什么?本文大体按照游览参观路线,由南到北逐次并详略得当地介绍了故宫的主要建筑及其布局和功用。

2.作者抓住故宫博物院的哪些特征来写?(1)规模宏大壮丽(2)建筑精美(3)布局统一3.全文按什么顺序进行说明?总说和分说相结合。

鲁教版六年级历史上册知识点第1课祖国境内的远古居民(1)元谋人:云南省元谋县,距今约170万年,会制造工具和使用天然火,是我国境内已知的最早人类。

会不会制造工具,是人和动物的根本区别。

(2)北京人:北京周口店,距今约70-20万年,还保留猿的某些特征,但手脚分工明显能够制造和使用工具。

使用天然火和保存火种,过着群居生活。

北京人遗址是世界上出土古人类遗骨和遗迹最丰富的遗址。

(3)山顶洞人:北京周口店,距今约三万年,模样和现代人基本相同,使用打制石器,掌握磨光和钻孔技术,会人工取火。

已用骨针缝制衣服,懂得爱美。

山顶洞人生活的集体是由血缘关系结合起来的氏族。

第2课原始的农耕生活(1)河姆渡原始居民:距今七千年,生活在长江流域。

中国是世界上最早种植水稻的国家。

使用磨制石器,用耒耜耕地,住干栏式房子,过定居生活,他们已经挖掘水井,饲养家畜,会制造陶器、玉器、乐器。

(2)半坡原始居民:距今五六千年,生活在黄河流域。

中国是世界上最早种植粟的国家,使用磨制石器,住半地穴式房子。

会制造彩陶。

主食有粟,副食有鱼、肉、蔬菜(3)大汶口原始居民:出现了私有财产和贫富分化(原因:社会生产力的发展)第3课华夏之祖(1)炎帝和黄帝:传说中黄河流域的部落首领,炎黄联合在涿鹿一战中大败蚩尤,形成了日后的华夏族。

黄帝被称为“人文初祖”黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车。

他的妻子嫘祖发明养蚕缫丝,他的属下仓颉发明了文字,伶伦编出了乐谱。

(2)黄河流域杰出的部落联盟首领还有尧、舜、禹(治水),他们统治时期,民主推举部落联盟首领的办法,叫“禅让”。

(3)原始社会结束和奴隶社会开始的标志是:约公元前2070年禹建立夏朝。

禹从部落联盟首领转变为奴隶制国家的国王。

夏朝的建立,标志着我国早期国家的产生单元扩展(一)(1)蓝田人的出现早于北京人,是迄今所发现的亚洲北部最早的能直立行走的人。

(2)沂源人是迄今为止山东境内发现的最早的人类。

初中六年级上册历史知识点总结人教版当前初中历史教学倡导学生主动学习,但现实中以学生为主体的历史课堂表面热闹非凡,实质上是一无所获,下面由店铺为你整理初中六年级上册历史知识点总结人教版的相关资料,希望能帮到你。

初中六年级上册历史知识点总结人教版(一)第一课繁盛一时的隋朝(隋朝经济的特点:短暂而繁荣)一南北统一:1 隋朝的建立:581年,杨坚(隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都长安。

(外戚夺权)2 隋朝的统一:589年,隋朝灭陈,统一南北3 隋朝经济繁荣的原因:隋文帝励精图治;隋文帝改革制度,发展生产,注重吏治;隋文帝提倡节俭。

二大运河的开通1 目的:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治2 时间、人物:605年,隋炀帝开通了一条纵贯南北的大运河3 三点:以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)4 长度、地位及规模:全长两千多公里,是古代世界最长的人工运河5 四段(由北向南):永济渠、通济渠、邗沟、江南河6 五湖(由北向南):海河、黄河、淮河、长江、钱塘江7 开通的作用:大大促进了我国南北经济的交流8 评价大运河:相关诗句:“天下转漕,仰此一渠。

”“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,为利也博哉!”————评价大运河的积极作用:大大促进了我国南北经济的交流。

“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

”————评价大运河的消极作用:开凿大运河,给劳动人民带来了沉重的徭役负担。

全面评价大运河作用的是:“尽到隋亡为此河,至今千里赖烟波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

”(积极作用:大大促进了我国南北经济的交流。

消极作用:开凿大运河,给劳动人民带来了沉重的徭役负担。

)初中六年级上册历史知识点总结人教版(二)第二课“贞观之治”一唐朝的建立:1 隋朝的灭亡:618年,隋炀帝在江都被宇文化及杀死,隋朝灭亡。

2 唐朝的建立:618年,李渊建立唐朝,定都长安,李渊是唐高祖二贞观之治:(唐太宗李世民)1 治国思想:(唐太宗从波澜壮阔的农民战争中认识到人民群众力量的伟大,吸取隋亡教训,明白统治者不可过分压榨农民,)“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。