质粒酶切鉴定

- 格式:ppt

- 大小:713.50 KB

- 文档页数:35

质粒DNA的酶切鉴定原理质粒DNA的酶切鉴定是一种常用的实验方法,用于确定质粒DNA的大小和纯度。

酶切鉴定是通过用特定的限制性内切酶切割质粒DNA,然后利用琼脂糖凝胶电泳分离DNA片段,并通过染色或脱染观察分离结果。

限制性内切酶是一类特殊的酶,它们能够识别DNA的特定序列,并在该序列上切割DNA分子,产生特定的DNA片段。

酶切鉴定的原理主要包括限制性内切酶的选择、质粒DNA酶切、琼脂糖凝胶电泳和染色观察。

首先,选择适当的限制性内切酶。

限制性内切酶是依据其能够识别的特定DNA 序列而命名的。

在酶切鉴定中,通常使用两个不同的限制性内切酶,因为单个限制性内切酶的选择性有限。

选择限制性内切酶时需考虑酶切位点的位置和数量,以及酶切位点的特异性和完整性。

其次,进行质粒酶切。

通常将质粒DNA与适当的缓冲液和限制性内切酶混合,反应一段时间。

反应结束后,通过热灭活限制性内切酶,停止酶切反应。

酶切反应完成后,会得到经限制性内切酶切割的DNA片段。

然后,进行琼脂糖凝胶电泳分离。

琼脂糖凝胶电泳是一种常用的DNA分子量测定方法。

它通过将DNA样品加入琼脂糖凝胶槽中,在电场作用下,DNA片段按照大小被分离。

较小的DNA片段在电场中移动更快,较大的DNA片段移动较慢。

通过检测琼脂糖凝胶上的DNA迁移距离,可以获得质粒DNA的分子量信息。

最后,通过染色观察和图像分析来确定质粒DNA的大小和纯度。

琼脂糖凝胶电泳结束后,通常需要染色来显示DNA片段。

常见的染色剂有溴化乙锭和SYBR Green等。

经过染色的琼脂糖凝胶可以进行观察和记录,并通过分析软件对分离的DNA片段进行测量和分析,得到质粒DNA的大小和纯度信息。

总之,质粒DNA酶切鉴定是通过限制性内切酶切割质粒DNA,然后通过琼脂糖凝胶电泳分离和染色观察来确定质粒DNA的大小和纯度。

这种方法简便易行,可用于快速鉴定质粒DNA的酶切效果和测定其分子量。

质粒的提取及酶切实验报告

一、实验目标

本实验旨在提取低分子量DNA、质粒,通过酶切实验检测质粒DNA片段长度,并处理实验结果。

二、实验原理

1、质粒DNA提取:使用特定的提取试剂,先提取溶菌酶凝胶中的质粒DNA;

2、质粒DNA酶切:采用酶切的方法,对质粒DNA进行切割,形成小片段;

3、质粒DNA测序:采用测序仪对质粒DNA片段进行测序,从而确定其长度。

三、实验材料

1、提取试剂:主要由蛋白酶、乙腈、缓冲液、EDTA等混合而成;

2、PCR反应液:主要由dNTP、聚合酶、反应缓冲液等组成;

3、酶:主要由DNA内切酶和DNA外切酶组成;

4、测序仪:用于测序质粒DNA的片段长度;

四、实验步骤

1、提取质粒DNA:将实验样品放入提取试剂中,加热30分钟,然后用混合物洗涤一次,最后离心得到清澈的液体,含有提取的质粒DNA;

2、进行PCR反应:将提取的质粒DNA作为反应液™添加到PCR管中,在适当温度下反应10分钟;

3、酶切:将PCR管中的反应液加入内切酶和外切酶中,在规定温度下酶切1小时;

4、离心质粒DNA片段:将酶切后的反应液离心,以得到质粒DNA片段;

5、进行测序:将质粒DNA片段放置于测序仪中,逐一测序后得到结果;

五、实验结果及分析

实验结果:

质粒DNA片段长度:

0.31kbp、0.48kbp、0.51kbp、0.58kbp、0.68kbp等。

重组质粒进行鉴定时,可以采用两种方法进行鉴定。

1.通过pcr方法鉴定:以重组质粒为模板,pcr产物的特异性引物或载体的通用引物进行PCR 扩增后电泳鉴定。

2..就是酶切鉴定:双酶切鉴定时只要出现质粒条带和你的插入片段的目的条带就行了。

至于出现质粒条带很亮,而目的条带暗的现象,其实很正常。

因为一般情况下,质粒的碱基数比你的目的条带的碱基数多的多(一般质粒碱基都有好几千bp,而目的条带通常就几百到一千多bp)。

当我们用EB进行染色时,EB是掺入到到dna链中,碱基数越多则掺入的eb就越多,在紫外光下显示的条带就越亮,也就是说条带亮度与你的片段的长度成正比。

最后,如果两种方法都鉴定正确了,你就可以送到公司进行测序,做最后的鉴定了。

如果你非要看到你的目的条带很明显的话,也可以采取如下方法:

1.电泳时吸取的产物量加大,加入到大孔梳子的胶当中,如可以加产物10微升或更多。

2.凝胶成像拍照时,可以适当把曝光时间提高一点。

3.如果还是不清楚,就把你的酶切产物浓缩一下。

一、实验目的1. 掌握限制性核酸内切酶的酶切原理和应用;2. 学习质粒DNA的提取、纯化方法;3. 掌握琼脂糖凝胶电泳技术及其在DNA分析中的应用;4. 通过酶切鉴定,验证目的基因的插入和表达。

二、实验原理限制性核酸内切酶(Restriction Enzyme)是一种特殊的核酸酶,能够识别特定的DNA序列并在这些序列上切割双链DNA。

根据识别序列的长度和切割方式,限制性核酸内切酶分为两类:I类酶和II类酶。

其中,II类酶在分子生物学实验中应用最为广泛,如EcoRI、BamHI、HindIII等。

酶切鉴定实验的原理是:通过将目的基因与载体连接,构建重组质粒。

然后,利用限制性核酸内切酶对重组质粒进行酶切,观察酶切后的DNA片段长度,以判断目的基因是否成功插入载体。

三、实验材料1. 试剂:限制性核酸内切酶、DNA连接酶、T4 DNA连接酶缓冲液、T4 DNA聚合酶、dNTPs、琼脂糖、电泳缓冲液、DNA分子量标准等;2. 仪器:PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统、离心机、移液器、紫外分光光度计等;3. 样品:重组质粒、载体DNA、目的基因DNA等。

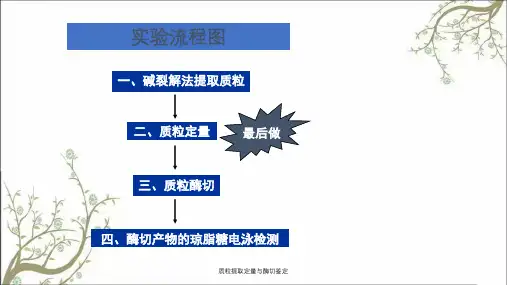

四、实验步骤1. 质粒DNA的提取和纯化(1)取含有重组质粒的细菌,用碱裂解法提取质粒DNA;(2)将提取的质粒DNA进行酚-氯仿抽提和乙醇沉淀,得到纯化的质粒DNA。

2. 重组质粒的构建(1)取目的基因DNA和载体DNA,分别进行PCR扩增;(2)将PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳,鉴定目的基因和载体DNA的大小;(3)利用DNA连接酶和T4 DNA连接酶,将目的基因连接到载体上;(4)转化大肠杆菌,筛选阳性克隆。

3. 酶切鉴定(1)取重组质粒和载体DNA,分别进行酶切反应;(2)将酶切产物进行琼脂糖凝胶电泳,观察酶切后的DNA片段长度;(3)根据酶切结果,判断目的基因是否成功插入载体。

4. 结果分析根据琼脂糖凝胶电泳结果,比较重组质粒和载体DNA的酶切产物。

若重组质粒在目的基因插入位点附近出现新的酶切位点,则说明目的基因成功插入载体。

质粒dna酶切实验报告质粒DNA酶切实验报告引言:质粒DNA酶切是分子生物学实验中常用的一项技术,它通过利用特定的酶切酶将质粒DNA分割成特定的片段,从而方便进行进一步的实验操作。

本实验旨在通过质粒DNA酶切实验,探究酶切酶的作用机制以及其在分子生物学研究中的应用。

材料与方法:1. 实验所需材料:质粒DNA、酶切酶、缓冲液、酶切反应管、电泳装置等。

2. 实验步骤:a. 准备实验所需材料,并保持无菌环境。

b. 将质粒DNA与酶切酶、缓冲液混合,进行酶切反应。

c. 将反应产物进行电泳分离。

d. 观察电泳结果并进行分析。

结果与讨论:通过实验观察,我们可以得到以下结果和讨论。

1. 酶切反应结果:在酶切反应中,我们将质粒DNA与酶切酶一起进行反应。

根据酶切酶的特异性,我们可以得到特定的DNA片段。

通过电泳分离,我们可以观察到不同大小的DNA片段。

2. 酶切酶的作用机制:酶切酶是一种特殊的酶,它能够识别DNA序列上的特定碱基序列,并在该序列上切割DNA链。

这种特异性识别和切割的能力使得酶切酶在分子生物学研究中得到广泛应用。

常见的酶切酶有EcoRI、BamHI等。

3. 实验应用:质粒DNA酶切在分子生物学研究中有着广泛的应用。

首先,通过酶切反应,我们可以将质粒DNA切割成特定的片段,从而方便进行进一步的实验操作,如克隆、测序等。

其次,酶切反应也可以用于检测DNA的特定序列,如PCR产物的验证等。

此外,酶切酶还可以用于DNA指纹图谱的构建、基因突变的研究等。

4. 实验注意事项:在进行质粒DNA酶切实验时,需要注意以下几点:a. 保持实验环境的无菌,避免外源性DNA的污染。

b. 选择适当的酶切酶和缓冲液,以确保酶切反应的有效性和特异性。

c. 控制酶切反应的时间和温度,避免过度切割或不完全切割。

结论:质粒DNA酶切是一项重要的分子生物学实验技术,通过酶切酶的作用,我们可以将质粒DNA切割成特定的片段,从而方便后续的实验操作。

第三次分子生物学实验报告重组质粒的酶切鉴定及PCR实验一、实验目的1、通过酶切鉴定重组质粒的插入片段的大小;2、学习并掌握PCR技术的原理和基本操作。

二、实验原理1、重组质粒酶切鉴定将含有外源DNA的转化子的E.coliDH5α菌株进行培养,并用试剂盒提取其质粒DNA,将所提取的DNA用切pUC19质粒的同一种限制性内切酶进行切割以验证所插入的外源DNA的大小。

2、PCR原理PCR(Polymerase Chain Reaction)即聚合酶链式反应是1986 年由Kallis Mullis 发现。

这项技术已广泛地应用于分子生物学各个领域,它不仅可用于基因分离克隆和核酸序列分析,还可用于突变体和重组体的构建,基因表达调控的研究,基因多态性的分析等方面。

本次实验旨在通过学习和掌握PCR反应的基本原理和实验技术,以验证重组质粒插入片段大小。

(1)聚合酶链式反应原理CR是一种利用两种与相反链杂交并附着于靶DNA两侧的寡核苷酸引物,经酶促合成特异的DNA 片段的体外方法。

反应过程由高温变性,低温退火和适温延伸等几步反应组成一个循环,然后反复进行,使目的的DNA 得以迅速扩增。

置待扩增DNA 于高温下解链成为单链DNA 模板,人工合成的两个寡核苷酸引物在低温条件下分别与目的片段两侧的两条链互补结合,DNA聚合酶在72℃将单核苷酸从引物3'端开始掺入,沿模板5'—3'方向延伸,合成DNA 新链。

由于每一循环所产生的DNA均能成为下一次循环的模板,所以PCR 产物以指数方式增加,经25—30次周期之后,理论上可增加109倍,实际上可增加107倍。

PCR 技术具有操作简便、省时、灵敏度高特异性强和对原始材料质量要求低等优点,但由于所用的TaqDNA 聚合酶缺乏5'—3'核酶外切酶活性,不能纠正反应中发生的错误核苷酸掺入,估计每9000个核苷酸会导致一个掺入错误,但是错误掺入的碱基有终止链延伸的作用倾向,使得错误不会扩大。

酶切检定的标准

酶切检定的标准主要包括以下步骤:

1. 酶切位点的选定:对于酶切验证来说,选定好的位点至关重要,一般来说是选择唯一的位点,最好双酶切。

就是说选择的酶切位点在目的质粒上是唯一的,两个唯一的位点双酶切会产生掉带,即是质粒线性化,同时会切掉片段,通过凝胶电泳图来判断所切掉的片段是否和预期的大小一致,如一致可以断定目的基因已经插入该质粒中。

2. 提纯重组质粒:对重组质粒进行提纯,以便进行后续的酶切操作。

3. 酶切反应:使用相应的限制性内切酶(一种或两种)切割质粒,释放出插入片段。

对于可能存在双向插入的重组子,还可用适当的限制性内切酶消化鉴定插入方向。

4. 凝胶电泳检测:通过凝胶电泳检测插入片段和载体的大小,判断所切掉的片段是否和预期的大小一致。

如果一致,可以断定目的基因已经插入该质粒中。

以上是酶切检定的标准步骤,具体的操作可能会根据不同的实验条件和要求有所不同。

在进行酶切检定时,需要注意安全性和准确性,遵循实验规范和操作程序,确保实验结果的可靠性和准确性。

质粒提取和酶切实验是分子生物学中常用的方法,用于提取和分离特定的DNA 分子或者蛋白质分子。

这些分子通常用于进一步的分析和研究,比如测序、克隆、表达、结构分析等。

质粒提取是指从细胞或组织中提取DNA 的过程。

这通常包括将细胞破碎或消化,然后使用不同的化学方法去除蛋白质、脂质和其他污染物,最后得到纯的DNA。

常用的质粒提取方法有沉淀法、超声法、溶剂法、离心法和酶法等。

酶切实验是指使用酶切特定的序列,将DNA 或蛋白质分割成较小的片段的实验。

常用的DNA 酶有限制性内切酶、全基因组酶和多克隆抗体酶,常用的蛋白质酶有蛋白酶K、蛋白酶D 和蛋白酶R。

酶切实验可用于检测和鉴定特定的DNA 序列或蛋白质分子、研究基因组结构和功能、分离和纯化蛋白质分子等。

在进行质粒提取和酶切实验时,应注意实验条件的控制,包括温度、pH 值、酶的活性和浓度、酶的孵育时间和物质的浓度等。

此外,应注意保护样品的纯度,避免受到污染或酶的抑制。

在进行酶切实验时,还应注意使用适当的酶抑制剂来控制酶的活性,以防止不必要的酶切。

在实验报告中,应详细记录实验条件和步骤,并描述样品的特征和纯度。

对于质粒提取实验,应记录使用的提取方法、提取效率和纯度,并对提取的质粒进行简单的鉴定。

对于酶切实验,应记录使用的酶种类和条件、酶切特异性和效率,并对酶切的片段进行简单的鉴定。

总的来说,质粒提取和酶切实验是分子生物学中常用的基础实验,在进行这些实验时应注意实验条件的控制和样品的纯度,并在实验报告中详细记录实验条件和结果。

重组质粒的酶切鉴定及PCR实验一、【实验目的】1、酶切鉴定重组质粒插入片段的大小;2、学习和掌握PCR反应的基本原理和操作技术,了解引物设计的基本要求。

二、【实验原理】1、PCR反应基本原理PCR技术的基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。

PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:①模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备;②模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;③引物的延伸:DNA模板--引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基互补配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA链互补的半保留复制链,重复循环变性--退火--延伸三过程就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。

每完成一个循环需2~4分钟,2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。

PCR反应原理图2、PCR反应体系与反应条件(1) 标准的PCR反应体系②镁离子浓度总量应比dNTPs的浓度高,常用1.5mmol/L ③底物浓度 dNTP以等摩尔浓度配制,20~200umol/L ④TaqDNA聚合酶 2.5U(100ul) ⑤引物浓度一般为0.1 ~ 0.5umol/L ⑥反应温度和循环次数 变性温度和时间 95℃,30s 退火温度和时间低于引物Tm值5 ℃左右,一般在45~55℃ 延伸温度和时间 72℃,1min/kb(10kb内) Tm值=4(G+C) +2(A+T)循环次数:一般为25 ~ 30次。

循环数决定PCR扩增的产量。

模板初始浓度低,可增加循环数以便达到有效的扩增量。

但循环数并不是可以无限增加的。

一般循环数为30个左右,循环数超过30个以后,DNA聚合酶活性逐渐达到饱和,产物的量不再随循环数的增加而增加,出现了所谓的“平台期”。

重组质粒双酶切鉴定结果

质粒双酶切鉴定是一种用于确定质粒DNA序列的技术。

通过

使用限制性内切酶对质粒进行酶切,然后运用电泳分析,可以获得关于质粒DNA序列的信息。

重组质粒双酶切鉴定结果通常包括以下内容:

1. 双酶切酶的酶切模式:双酶切鉴定通常使用两种限制性内切酶来进行酶切。

酶切模式描述了每个酶切酶在质粒上切割的位置,包括切割位点及其与质粒线性DNA的相对位置。

2. 酶切产物的大小:通过电泳将酶切后的质粒DNA进行分离,可以得到一系列的DNA片段。

通过估算这些片段的大小,可

以进一步确定酶切酶的切割位点以及质粒DNA的序列。

3. 酶切图谱:酶切图谱是通过将电泳分离的酶切产物进行可视化的图像,通常以荧光标记或放射性标记的方式进行。

酶切图谱可以帮助鉴定质粒的酶切模式,确认切割位点,以及评估酶切的效果。

通过分析重组质粒双酶切鉴定结果,可以确定质粒的基本结构和序列信息。

这对于研究质粒的功能和用途,以及进行基因工程和生物技术研究都具有重要意义。

鉴定质粒构建是否成功的方法

鉴定质粒构建是否成功的方法主要有以下几点:

1.PCR检测:通过检测目标基因是否存在于质粒中,可以初步判断质粒构建

是否成功。

如果能够扩增出目标基因的特异性条带,说明质粒中含有目的基因。

2.酶切鉴定:对质粒进行限制性内切核酸酶消化,如果能够产生特定的DNA

片段,则说明质粒构建成功。

酶切鉴定可以进一步验证目的基因是否正确插入到质粒中。

3.测序鉴定:对质粒进行全序列测序,与已知的目的基因序列进行比对,如

果完全一致,则说明质粒构建成功。

测序鉴定是验证质粒构建是否成功的最准确方法。

4.表达功能检测:如果质粒构建的目的是为了表达特定蛋白,可以通过

Western blot等方法检测表达的蛋白是否符合预期。

如果能够检测到特异的蛋白条带,则说明质粒构建成功并且能够在宿主细胞中表达目标蛋白。

5.抗性筛选:如果质粒带有抗性基因,可以通过抗性筛选来验证质粒构建是

否成功。

将质粒转化到大肠杆菌等受体细胞中,如果能够筛选到带有抗性的菌落,则说明质粒构建成功。

需要注意的是,这些方法各有优缺点,根据实际情况选择适合的方法进行验证。

如果一种方法无法确定质粒构建是否成功,可以结合多种方法进行综合判断。