科举制度和中国文化共54页

- 格式:ppt

- 大小:11.23 MB

- 文档页数:54

中国古代历史中的科举制度与文化传承中国古代历史上,科举制度是一种非常独特的选拔人才的方式。

从2世纪开始,就有了类似科举的制度,但是真正成为全国性选拔人才的方式,是在唐代。

科举考试的内容主要包括四书五经、史书和诗词等方面的知识,同时也要求考生有较强的文笔和逻辑思维能力。

科举制度的创立在当时有着非常深远的影响。

首先,科举制度使得更多人有机会通过考试成为官僚。

在这种制度下,不再只有世袭的贵族家族可以成为官员,而是给了更多普通百姓的机会。

这样一来,整个社会变得更加公平,人们的命运也不再一味地受到家族血统的限制。

其次,科举制度的创立对于中国文化的传承有着非常重要的意义。

科举考试要求考生熟练掌握儒家经典,这就使得这些经典得到了广泛传播,加深了社会对于中华文化的共同认知。

同时,科举制度也要求考生有出色的文章写作和论理能力。

通过这种方式,科举制度也成为了一个文化传承和推广的工具。

科举制度在中国的历史上持续了约一千多年。

从唐代开始,科举考试就成为了中国最为重要的人才选拔方式。

每年的科举考试都会吸引大量的考生参加。

在宋代,科举考试的范围扩大了,考试等级也更细分,公司中的奏替、抄写、秘书等职位也被纳入考试范围。

随着时间的推移,科举制度也不断发生着变革。

在明清两代,科举考试的形式逐渐向科场考试转变,试卷题目也逐渐增加了科技、医学方面的知识。

科举考试从关注传统文化和文学审美逐渐扩展为关注多个领域的人才选拔。

这也反映了中国在不断开放和现代化的进程中,科举制度也必须与时俱进。

然而,科举制度也存在一些问题。

一是考生范围的限制,虽然通过科举考试可以选拔许多非世袭的官僚,但仍有许多人无法参加考试。

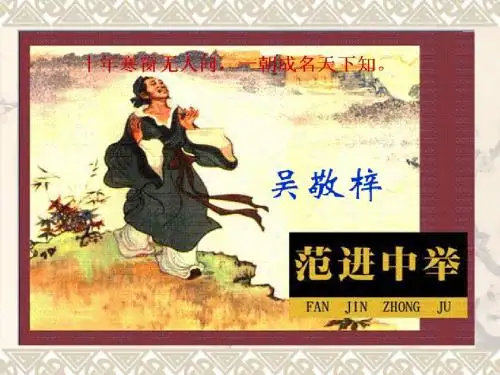

其次,科举制度的出现也导致政治精英阶层残酷地竞争,许多考生在考试失利后会一蹶不振,不少人甚至会选择自杀。

最终,在20世纪初,科举制度被废除,以国家招考和普通高考取代。

然而,科举制度留下的文化遗产和人才培育模式仍然影响至今。

科举制度的出现和推广也在很大程度上促进了中国的文化传承,将中华文化带入了一个更为宽广和丰富的历史舞台。

中国古代的科举制度与士人文化中国古代的科举制度是中国历史上非常重要的一项制度,它对中国的历史、文化和社会产生了深远的影响。

科举制度起源于隋朝,经过唐朝的发展和宋朝的完善,最终成为明清两代的主要选拔官员的制度。

科举制度不仅是一种选拔人才的方式,更是塑造了中国士人文化和社会结构。

一、科举制度的背景与发展科举制度的出现与古代中国封建社会的体制有关。

在古代中国,社会的阶级分化十分明显,世袭制度导致了社会上层的贵族阶层的一些特权。

为了突破这种封建的局限,隋朝的文帝在公元605年推出了科举制度。

这是一种通过考试选拔官员的制度,选拔的依据是士人的学识和道德品质。

科举制度在唐朝得到了进一步的发展,并且成为了官员选拔的主要方式。

唐朝科举分礼科、明经科、进士科三个阶段。

其中,进士科是最终的考试,合格者可以成为官员。

唐朝的科举制度虽然存在一些问题,如族谱门第的影响,但在整个古代科举制度的发展中起到了重要的作用。

宋朝时,科举制度得到了进一步的完善与规范。

科举考试分为乡试、会试和殿试三个阶段,考题内容也更为多样化。

宋代的科举制度相对比较公正,更多地注重考察士人的道德品质和才能,对于官员的选拔起到了一定的作用。

二、科举制度对于中国文化的影响科举制度对于中国古代的文化与思想产生了深远的影响。

首先,科举制度培养了一批才德兼备的士人阶层。

这些士人致力于文学、历史、哲学、政治等各个领域的研究,为中国古代文化的繁荣做出了巨大贡献。

其次,科举制度造就了一个以儒家思想为核心的士人文化。

儒家思想是中国古代社会的主流思想,而科举制度将儒家思想融入到官员选拔中。

这使得儒家成为了统治阶级的意识形态,进一步推动了儒学的繁荣与传播。

另外,科举制度对于中国古代社会结构的形成与巩固也起到了重要作用。

科举制度进一步强化了士族的地位,为世袭制度提供了合法性。

士族成为社会的精英阶层,他们的地位不仅由出身决定,更与他们的学识和道德品质紧密相关。

三、科举制度的局限与变革科举制度虽然在一定程度上解决了官员选拔的问题,但也存在一些局限性。

明清时期的科举制度与文化明清时期的科举制度是中国古代教育制度中的重要组成部分,它的存在在很大程度上促进了中国文化的发展和传承。

本文将重点探讨明清时期的科举制度与文化的关系。

一、科举制度的起源和演变科举制度起源于汉代,但形成于隋唐时期,而在明清时期发扬光大。

科举考试分成三个阶段,举人、进士、探花(只限于清朝)。

考生通过不断参加各级考试,最终获得进士及格或探花头衔,成为官员。

科举制度可以说是中国历史上唯一的一种升迁制度,它的基础在于功夫、学问和道德,并非阶级或地位,所以广泛认可和接受。

科举制度在不断发展过程中遭到了一些批评和质疑,比如说它的循规蹈矩,官僚化程度非常高,所以不利于社会的变革和创新。

但是无论如何,科举制度在中国历史上的地位和影响力都不容忽视,它不仅培养了大批的优秀人才,也成为中国文化传承的重要途径之一。

二、科举制度与文化的关系科举制度本身就是一种文化,它涵盖的内容极为广泛,从经学、史学到诗歌、书法等各种知识和技艺都受到了高度重视。

西方学者称之为“中国音乐者之道”,因其参与考试的人群广泛,而且每个人都可以参加,所以可以说它是一个有关文化的重要排他性规律。

科举制度的出现,使得中国古代教育系统开始形成完整的教育体系,从基础教育到高等教育,甚至到职业技能教育,都得以保障和发展。

科举制度催生了大量的学派和流派,如宋代以气功、南方以能歌善舞、元代以戏曲艺术、明清以武学为主的派别就是其中之一,文化内涵和多样性令人赞叹不已。

三、科举制度促进了文化的传承科举制度的存在,促进了中国社会和文化的发展和传承。

一方面,科举制度造就了一批批优秀人才,这些人才追求的是理想、信仰和崇高追求,他们为中国文化的传承和继承作出了巨大贡献。

另一方面,科举制度的出现也催化了各种文艺事业的发展和升华,如戏曲、绘画、书法等都取得了长足发展和成熟,催生了与之对应的各种文化传承之道和实践。

总的来说,明清时期的科举制度是中国古代教育制度中的重要组成部分,它涵盖的内容广泛、岗位机制苛刻。

科举制度与中国文化如果说,一个民族、一个社会的文化代表是知识分子,那么中国无数代知识分子的面貌、精神,都是由科举制度塑造出来的。

可以说,科举制度从中国文化土壤中产生出来以后,又再创造了中国文化。

作者简介金诤,四川大学中文系教授。

本文选自作者的《科举制度与中国文化》(上海人民出版社1990年版)。

有删节。

中国封建社会是一个行政权力支配一切的“官本位”社会,政府官僚作为社会的最高阶层,不仅直接控制国家行政、立法、司法、经济、军事,而且控制或干预思想、教育、学术、宗教等意识形态活动;而全体政府官僚的活动又围绕着一个最后的中心——皇帝。

这是中国封建社会非常不同于西方中世纪封建社会的地方之一。

创造出中国这样一个官僚阶层的具体制度,就是代表皇帝举行的科举考试。

在漫长的封建社会中,为中国文化的丰发展作出了巨大贡献的一切伟大的政治家、思想家、文学家、史学家以及其他学问家,很少不是通过科举考试而跻身社会上层,由此获得了作出其贡献的活动基础;而同一时期对于中国文化的建构有巨大负面影响的那些大人物,也很少不是同一道路的过来人。

如果说,一个民族、一个社会的文化代表是知识分子,那么中国无数代知识分子的面貌、精神,都是由科举制度塑造出来的。

我们可以说,科举制度从中国文化土壤中产生出来以后,又再创造了中国文化。

一在科举制度的作用下,中国建立起了世界上最早、最完善的文官政治。

我们知道,作为对贵族政治、武人政治和宗教政治的一个积极否定,文官政治是近代社会普遍接受的原则。

但是在西方,文官政治的确立是资本主义社会开始以后的事情。

而在中国,诸侯分封割据、治理国家的局面早在公元前3世纪的秦朝就结束了。

在大一统的秦汉时期,出现了由中央政府任命和罢免的职业文官队伍,与此同时,科举制度的源头——举荐为主考试为辅的察举制度也就出现了。

此后,中国封建社会的文官政治随着察举—科举制度的成熟而成熟。

严格意义上的以考试为主的科举制度产生于唐代,到北宋,弥封、誊录、回避等科举立法全面完善,清除了举荐制残余,一切以考试为准,科举制度成熟定型,而文官治国体制也正是在北宋彻底地、稳定地建立起来,贵族政治、武人政治从此基本上退出了封建中国的历史舞台。