危险 有害因素分类 辨识方法及内容

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:3

危险有害因素辨识与事故分类知识点详解一、危险有害因素辨识1.物理因素:主要包括噪音、振动、辐射、温度、湿度、气压、照明等因素。

通过测量和评估这些因素,可以确定是否存在物理危险。

2.化学因素:主要包括有毒物质、腐蚀物质、易燃物质、爆炸物质、氧气限制等因素。

通过对工作场所及相关物质的检测和评估,可以确定是否存在化学危险。

3.生物因素:主要包括病原体、寄生虫、有害动植物等因素。

通过对工作环境及相关生物的检测和评估,可以确定是否存在生物危险。

4.机械因素:主要包括不安全设备、易损件、缺陷设备、错误操作等因素。

通过对工作设备及相关操作的检测和评估,可以确定是否存在机械危险。

5.人员因素:主要指人员的行为、技能、知识水平等因素。

通过对工作人员进行培训、考核和监督,可以减少人为因素对安全的影响。

二、事故分类事故分类是指对发生的事故按照一定的标准进行分类和归类,以便于事故的分析和研究,从而寻找避免事故发生的方法。

1.意外事故:是指在正常工作过程中,由于人员不慎、操作错误、设备故障等原因导致的事故。

意外事故较为常见,其原因较为复杂,需要通过事故调查和分析找出根本原因并采取相应措施。

2.突发事故:是指突然发生且具有短暂性的事故,如火灾、爆炸、地震等。

突发事故通常无法预测和避免,但可以通过应急预案和演练来减少伤害和损失。

3.疾病事故:是指由于工作环境、工作过程或劳动条件等原因导致工作人员患病的事故。

疾病事故的防控需要建立健全的职业健康管理制度,包括定期体检、职业病防治宣传、设备维护等措施。

4.职业病事故:是指由于长期接触有害物质或工作所导致的致病或因工致残的事故。

职业病事故通常比较隐蔽,其预防需要加强危险因素的辨识和监测。

5.灾害事故:是指因自然因素引起的较大规模、严重影响的事故,如地震、洪水、风暴等。

灾害事故往往无法预测和避免,但可以通过应急管理和灾害防控措施来减少伤害和损失。

综上所述,危险有害因素辨识和事故分类是安全管理中必不可少的知识点。

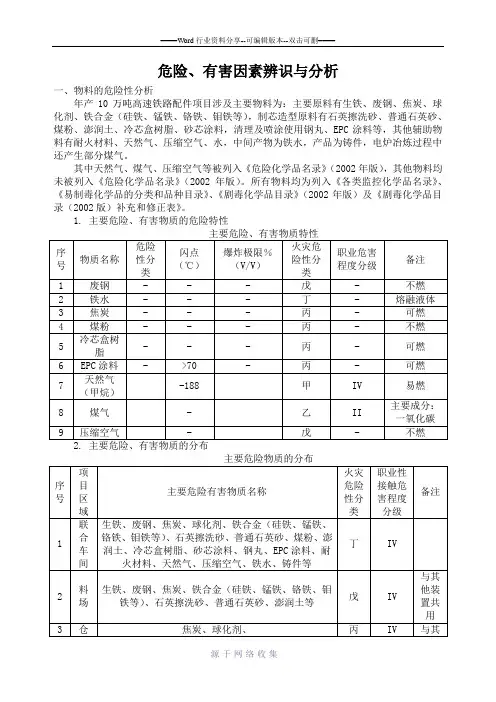

危险、有害因素辨识与分析一、物料的危险性分析年产10万吨高速铁路配件项目涉及主要物料为:主要原料有生铁、废钢、焦炭、球化剂、铁合金(硅铁、锰铁、铬铁、钼铁等),制芯造型原料有石英擦洗砂、普通石英砂、煤粉、澎润土、冷芯盒树脂、砂芯涂料,清理及喷涂使用钢丸、EPC涂料等,其他辅助物料有耐火材料、天然气、压缩空气、水,中间产物为铁水,产品为铸件,电炉冶炼过程中还产生部分煤气。

其中天然气、煤气、压缩空气等被列入《危险化学品名录》(2002年版),其他物料均未被列入《危险化学品名录》(2002年版)。

所有物料均为列入《各类监控化学品名录》、《易制毒化学品的分类和品种目录》、《剧毒化学品目录》(2002年版)及《剧毒化学品目录(2002版)补充和修正表》。

1.主要危险、有害物质的危险特性(1)生产过程中使用明火加热,熔炼炉操作失误、明火外跑失控,可导致火灾的发生。

(2)生产过程中高温物料铁水、炽热的焦炭撒落,遇可燃物有引发火灾的危险。

(3)若电炉无地漏保护装置,由于炉衬损坏而造成铁水穿炉等危险事件,可造成火灾爆炸事故。

(4)热处理炉、烤包器使用天然气作为热源,天燃气设备、设施泄露,天然气遇火源可发生爆炸火灾事故。

(5)热处理炉、烤包器等若未设置相关安全附件,未设置熄火保护装置、自动点火装置、气体检测报警装置,点火作业或熄火后再次点火时,炉膛或容器内存在爆炸危险环境,可发生炉膛爆炸或容器内爆炸。

(6)造型工段使用树脂、涂料等可燃/易燃品,虽然使用量较少,但是其泄漏后在空气中混合达到爆炸极限,遇火源可发生爆炸火灾事故。

(7)造型制芯需进行干燥,若干燥使用天然气,天然气泄漏、燃烧不充分、回火等,有发生爆炸火灾的可能。

(8)焦炭、煤粉尘等可燃粉尘在电气设备、设备转动部位等已发热的部位聚集,遇高温、火源等可发生火灾事故。

(9)熔炼产生的煤气泄露,遇火源可发生爆炸火灾事故。

(10)生产装置系统中的天然气、煤气设备、管线、阀门、法兰、垫片等密封不严,设备、管线等的选型、制造、设计、安装缺陷,腐蚀穿孔,会发生天然气、煤气泄露,遇明火、火花可造成火灾、爆炸。

危险、有害因素及其辨识标准一、危险有害、因素的定义(1)危险因素:是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

(2)有害因素:是指能影响人的身体健康、导致疾病,或对物造成慢性损害的因素。

二、危险、有害因素产生的原因《安全评价》第三版中将危险、有害因素产生的原因划分为两个方面。

(1)存在危险有害本身具有的物质、能量;(2)危险有害物质、能量失去控制,危险有害物质、能量失去控制的主要体现:①人的不安全行为(13大类);②物的不安全状态(4大类);③管理缺陷(6类)。

任何物质都具有相应的能量,物质和能量是客观存在的,只有当物质、能量在外力条件或自身变化且失去控制造成一定的危险或伤害时才可以称为危险有害物质和能量。

导致危险有害物质、能量失去控制的三个方面多数说法比较笼统,例如:有分散注意力的行为;冒进信号;作业场所狭窄;作业场所杂乱;来自相关方风险管理的缺陷等。

相对与物质和能量来说,人的不安全行为是外在条件;物的不安全状态既有可能是外部条件引起的,也有可能是其自身的变化引起的;管理的主角是我们人类自身,所以也应归结为外部条件。

外在条件很多,除了上面说的人的不安全行为之外,恶劣的自然条件是最重要的外在条件之一,地震、台风、洪水、雷击、温度、湿度、雾、冰雹、滑坡、泥石流、火山喷发等。

企业在建设初期一般都会对本地的自然条件作一定的调查和了解,但是现在社会发展的快节奏导致部分地区环境污染的加大,最终引发台风、洪水等导致事故的发生,2007年5月份我国因洪涝、山体滑坡和泥石流、旱灾和风雹等自然灾害死亡人数117人,失踪18人,直接经济损失86亿元人民币。

所以,人类不应该对自然灾害掉以轻心。

所以说,危险、有害因素产生的原因应该是物质、能量在外部条件或自身变化的情况下,失去控制造成伤害或事故的综合作用。

三、危险有害因素的分类目前,在我国安全评价工作中,对危险、有害因素的分类主要有3个标准,每个标准的具体分类情况详见表1。

作业环境危险危害因素辨识

一、危险有害因素识别的目的及意义

危险有害因素识别的目的是;从安全管理的角度讲是为了将生产过程中存在的隐患进行充分地识别,并对这些隐患采取相应的措施,以达到消除和减少事故的目的。

从安全评价的角度讲,是安全评价所必须要做的一项工作内容。

做这项工作的意义在于;能够为安全生产提供隐患的检查手段;能够充分认识到生产过程中所存在的危险有害因素;为减少事故、降低事故损害的后果打基础。

二、重要概念

危险--是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。

一般用危险度来表示危险的程度。

在安全生产管理中,危险度用生产系统中事故发生的可能性和严重性给出,即:

R=f(F,C)

F--发生事故的可能性;

C--发生事故的严重性;

危险源--是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

危险、危害因素--是指能使人造成死亡、对物造成突发性损坏,或影响人的身体健康导致疾病,对物造成慢性损坏的因素。

事故隐患--人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷,一旦有某个触发条件触发,就可发生事故。

三、危险、有害因素分类、辨识方法及内容

(一)危险、有害因素分类

按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类。

1、物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;。

知识3、危险源分类及危险有害因素识别危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

也就是说,危险源是能量、危险物质集中的核心,是能量传出来或爆发的地方。

危险源存在于确定的系统中,不同的系统范围,危险源的区域也不同。

例如,从全国范围来说,对于危险行业(如石油、化工等)具体的一个企业(如炼油厂)就是一个危险源。

而从一个企业系统来说,可能是某个车间、仓库就是危险源,一个车间系统中可能某台设备是危险源。

因此,分析危险源应按系统的不同层次来进行。

根据上述对危险源的定义,危险源应由三个要素构成:潜在危险性、存在条件和触发因素。

危险源的潜在危险性是指一旦触发事故,可能带来的危害程度或损失大小,或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。

危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态,例如物质的压力、温度、化学稳定性,盛装容器的坚固性,周围环境障碍物等情况。

触发因素虽然不属于危险源的固有属性,但它是危险源转化为事故的外因,而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。

如易燃易爆物质,热能是其敏感的触发因素;又如压力容器,压力升高是其敏感触发因素。

因此,一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。

在触发因素的作用下,危险源转化为危险状态,继而转化为事故。

危险源是可能导致事故发生的潜在的不安全因素。

实际上,生产过程中的危险源,即不安全因素种类繁多、非常复杂,它们在导致事故发生、造成人员伤害和财产损失方面所起的作用很不相同,相应地,控制它们的原则、方法也不相同。

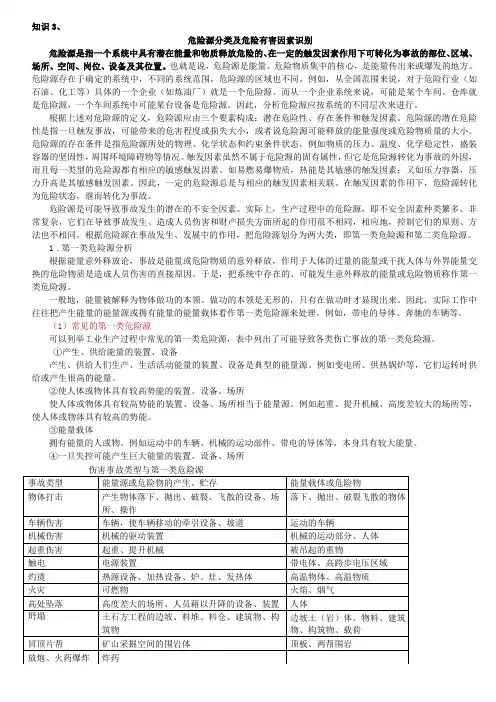

根据危险源在事故发生、发展中的作用,把危险源划分为两大类,即第一类危险源和第二类危险源。

1.第一类危险源分析根据能量意外释放论,事故是能量或危险物质的意外释放,作用于人体的过量的能量或干扰人体与外界能量交换的危险物质是造成人员伤害的直接原因。

于是,把系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类危险源。

危险、有害因素辨识和控制措施在工作中,我们会接触到很多危险和有害因素,如有毒化学品、高温高压、噪音等等。

这些危险和有害因素可能会对我们的身体造成伤害,严重时甚至危及我们的生命。

因此,科学的辨识和控制这些危险和有害因素非常重要。

危险、有害因素辨识危险、有害因素辨识是指对工作环境中可能存在的危险和有害因素进行识别、分析和评估,从而找出潜在的或者实际存在的危险和有害因素,为采取控制措施提供依据。

辨识的方法辨识危险、有害因素的方法有多种,下面介绍几种常见的方法:现场观察法现场观察法是指通过对工作现场进行观察、检查和测量,辨识可能存在的危险和有害因素。

这种方法非常直观和实用,可以直接发现一些事实问题。

例如,现场观察法可以发现工作区域是否存在安全隐患、是否存在污染物等等。

工作操作分析法工作操作分析法是指通过分析工作操作和工作流程,辨识可能存在的危险和有害因素。

这种方法需要对工作中的各个环节进行分析,找出可能的危险和有害因素。

例如,对于装配工作,需要考虑零部件可能会掉落或者受损,这些都是潜在的危险和有害因素。

设计评估法设计评估法是指对工作场所、设备、工具、机器等进行评估,辨识可能存在的危险和有害因素。

这种方法需要对工作场所、设备等进行全面的评估,发现潜在的安全隐患和潜在的有害因素。

例如,对于一些机器,需要评估其运转过程是否存在安全隐患,是否会产生有害气体等等。

辨识内容辨识危险、有害因素的内容包括以下几个方面:物理因素物理因素是指工作中可能存在的一些物理性的危险和有害因素,如高温、高压、辐射、噪音等等。

化学因素化学因素是指工作中可能存在的一些化学性的危险和有害因素,如有毒化学品、有害气体、粉尘等等。

生物因素生物因素是指工作中可能存在的一些生物性的危险和有害因素,如传染病、职业病等等。

人因因素人因因素是指工作中可能存在的一些人为因素,如工作强度、工作时间、人员素质等等。

危险、有害因素控制措施在辨识危险、有害因素之后,需要采取控制措施来降低或者消除这些危险和有害因素,保障工作人员的安全和健康。

危险源辨识、分类和风险评价、分级办法范文一、引言危险源辨识、分类和风险评价、分级是企业安全管理中的重要环节,它们对于预防事故和保障员工安全健康起着至关重要的作用。

本文旨在探讨危险源的辨识、分类以及风险评价和分级的方法和原则。

二、危险源辨识危险源辨识是对企业内存在的各类危险源进行发现、识别和记录的过程,其目的是为了制定有效的控制措施,预防和减少事故的发生。

危险源辨识应包括以下内容:1. 确定危险源种类。

危险源可以分为物理危险源、化学危险源、生物危险源、机械危险源等。

通过对企业的生产过程进行分析,可以确定所涉及的危险源种类。

2. 辨识危险源。

通过观察和调查,发现和辨识企业内存在的各类危险源,如高温、高压、有害气体、毒性物质等。

同时,要考虑到不同危险源之间的相互关联和可能的危险源组合作用。

3. 记录危险源信息。

对于每一个辨识出的危险源,应制定相应的危险源信息记录表,详细记录危险源的名称、特性、危险程度等信息。

三、危险源分类和风险评价危险源分类和风险评价是对辨识出的危险源进行系统梳理和评估的过程,目的是为了确定各类危险源的风险程度,并据此制定相应的控制措施。

1. 危险源分类根据危险源的性质和特征,可以将危险源进行分类。

常用的分类方法包括按照物理性质、化学性质、生物学性质、机械性质等进行分类。

分类的目的是为了更好地进行风险评价和控制措施的制定。

2. 风险评价风险评价是对危险源进行定性和定量的评估,确定其对人员和环境的威胁程度。

常用的风险评价方法有定性评估方法和定量评估方法。

定性评估方法是通过专家判断和经验总结,对危险源进行主观评估,如利用风险矩阵、事件树等方法。

而定量评估方法则是基于数学和统计分析的方法,借助风险模型和风险计算公式进行风险评估。

3. 风险分级根据风险评价的结果,将危险源按照风险程度进行分级。

常用的分级方法有使用颜色、数字等符号来表示不同等级的风险,如红色表示高风险、黄色表示中风险、绿色表示低风险等。

危险有害因素分类辨识方法及内容Newly compiled on November 23, 2020危险、有害因素分类、辨识方法及内容1.危险、有害因素分类按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类。

(1)物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;(2)化学性危险、有害因素:包括易燃易爆、有毒、腐蚀等共5种;(3)生物性危险、有害因素:如致病微生物、有害动植物等共5种;(4)心理、生理性危险、有害因素:如健康异常、心理异常等共5种;(5)行为性危险、有害因素:如操作错误、指挥错误等共4种;(6)其他危险、有害因素:作业空间不足、标识不清等。

也可参照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为物体打击、车辆伤害等20类。

2.辨识方法(1)直观经验分析方法a.对照、经验法对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。

b.类比方法利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。

(2)系统安全分析方法应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识。

系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。

常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

3.辨识内容(1)厂址:工程地质、地形地貌、水文、气象条件等。

(2)总平面布置:功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等。

(3)道路及运输:装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等。

(4)建、构筑物:生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等。

危险因素分类及常用的危害辨识方法危险因素分类及常用的危害辨识方法在生产、生活和工作中,存在着各种危险因素,这些因素可能导致事故或危害的发生。

本文将介绍危险因素的分类及常用的危害辨识方法,帮助人们更好地认识和防范危险。

一、危险因素分类1.化学品类危险因素:包括有毒、有害、易燃、易爆等化学物质,如苯、氨气、氢气等。

这些化学物质可能对人体健康造成伤害,引发火灾或爆炸。

2.物理类危险因素:包括噪声、振动、高温、低温、辐射等,如机械加工产生的噪声和振动,高温炉窑产生的热辐射等。

这些物理因素可能对人体的感官、器官或系统产生不良影响。

3.生物类危险因素:包括细菌、病毒、寄生虫等微生物,如流感病毒、结核杆菌等。

这些微生物可能对人体健康造成感染和传播疾病。

4.心理类危险因素:包括工作压力、紧张、焦虑等心理状态,如长时间工作导致的疲劳和紧张情绪。

这些心理因素可能对人体的心理健康产生不良影响。

5.环境类危险因素:包括空气污染、水污染、土壤污染等环境问题,如工厂排放的废气废水废渣等。

这些环境因素可能对人体的健康和生活环境产生不良影响。

6.操作类危险因素:包括错误操作、违章操作等行为,如未按规定佩戴安全防护用品、违规操作机器设备等。

这些操作可能引发事故或危害的发生。

7.设备类危险因素:包括设备故障、老化、维护不当等问题,如机械设备的故障或老化导致的安全隐患。

这些设备问题可能对生产过程或人体健康造成影响。

二、常用危害辨识方法1.安全检查表法:制定安全检查表,列出可能存在的危险因素和事故隐患,定期进行检查和评估,以确保生产安全。

2.风险评估法:对生产过程中存在的危险因素进行评估,确定其可能造成的风险程度和影响范围,以便采取相应的措施进行防范和控制。

3.事件树分析法:通过对过去发生的事故进行分析,找出事故的原因和影响因素,从而制定相应的预防措施和应急预案。

4.作业条件分析法:根据作业条件和环境的变化,分析可能产生的危险因素和隐患,采取相应的防护措施以保证作业安全。

危险因素分类及常用的危害辨识方法危险因素分类及常用的危害辨识方法危害辨识是确认危害的存在并确定其特性的过程,即找出可能引发事故导致不良后果的材料、系统、生产过程或工厂的特征。

因此,危害辨识有两个关键任务:识别可能存在的危险因素,辨识可能发生的事故后果。

为了便于进行危险因素的辨识和分析,必须对危险因素进行分类,危险因素的分类方法有很多,可以按照导致事故的职业病的原因进行分类,或按照事故类别和职业病类别进行分类等。

如根据(GB13816-92)《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定,生产过程中的危险因素可分为三类。

1.物理性危险因素包括设备、设施缺陷;防护缺陷;电危害;噪声危害;振动危害;电磁辐射;运动物危害;明火;能造成冻伤的低温物质;粉尘与气溶胶;作业环境不良;信号缺陷;标志缺陷等一切物理危害因素。

2.化学性危险因素包括易燃易爆性物质;自燃性物质;有毒物质;腐蚀物质等一切化学性危险因素。

3.生物性危险因素包括致病微生物;传染病媒介物;致害动物;致害植物等一切生物性危险因素。

在危害辨识的基础上可确定需要进一步评价的危险因素。

危险评价的范围、复杂程度,同辨识的危险的数量和类型及需要了解的问题的深度成正比。

常用的危害辨识方法常用的危害辨识方法包括经验分析法、分析材料性质和生产条件,以及应用危害评价方法等。

1.经验分析法包括对照分析法和类比方法。

对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力,借助于经验和判断能力,直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。

其优点是简便、易行,缺点是容易受到分析人员的经验和知识等方面的限制,对此,可采用检查表的方法加以弥补。

类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验,以及劳动安全卫生的统计资料的来类推、分析评价对象的危险因素。

危险、有害因素分类、辨识方法及内容1.危险、有害因素分类按导致事故的直接原因进行分类,即根据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861-1992的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类;1物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;2化学性危险、有害因素:包括易燃易爆、有毒、腐蚀等共5种;3生物性危险、有害因素:如致病微生物、有害动植物等共5种;4心理、生理性危险、有害因素:如健康异常、心理异常等共5种;5行为性危险、有害因素:如操作错误、指挥错误等共4种;6其他危险、有害因素:作业空间不足、标识不清等;也可参照企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为物体打击、车辆伤害等20类;2.辨识方法1直观经验分析方法a.对照、经验法对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法;b.类比方法利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素;2系统安全分析方法应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识;系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统;常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等;3.辨识内容1厂址:工程地质、地形地貌、水文、气象条件等;2总平面布置:功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等;3道路及运输:装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等;4建、构筑物:生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等;5工艺过程a.新建、改建、扩建项目设计阶段:从根本消除的措施、预防性措施、减少危险性措施、隔离措施、联锁措施、安全色和安全标志几方面考查;b.对安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业制定的安全标准、规程进行分析、识别;c.根据归纳总结在许多手册、规范、规程和规定中典型的单元过程的危险、有害因素进行识别;6生产设备、装置:工艺设备从高温、高压、腐蚀、振动、控制、检修和故障等方面;机械设备从运动零部件和工件、操作条件、检修、误操作等方面;电气设备从触电、火灾、静电、雷击等方面进行识别;7作业环境:存在毒物、噪声、振动、辐射、粉尘等作业部位;8安全管理措施:组织机构、管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面;对于重大危险源,参照重大危险源辨识GB 18218-2000进行识别;。

危险、有害因素辨识的方法和内容一、危险、有害因素辨识的方法选用哪种辨识方法,要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。

常用的危险、有害因素辨识的方法有直观经验分析方法和系统安全分析方法。

(一)直观经验分析法直观经验分析方法适用于有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的系统,不能应用在没有可供参考先例的新开发系统。

1.对照、经验法对照、经验法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。

2.类比方法类比方法是利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。

(二)系统安全分析方法系统安全分析方法是应用系统安全工程评价方法中的某些方法进行危险、有害因素的辨识。

系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经验的新开发系统。

常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

二、危险、有害因素辨识的主要内容尽管现代企业千差万别,但如果能够通过事先对危险、有害因素的识别,找出可能存在的危险、危害,就能够对所存在的危险、危害采取相应的措施(如修改设计、增加安全设施等)从而大大提高系统的安全性。

在进行危险、有害因素的识别时,要全面、有序地进行,防止出现漏项,宜从厂址、总平面布置、道路运输、建(构)筑物、生产工艺、物流、主要设备装置、作业环境、安全措施管理等几方面进行。

识别的过程实际上就是系统安全分析的过程。

(一)厂址从厂址的工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件及自然灾害、消防支持等方面进行分析、识别。

(二)总平面布置从功能分区、防火间距和安全间距、风向、建筑物朝向、危险和有害物质设施、动力设施(氧气站、乙炔气站、压缩空气站、锅炉房、液化石油气站等)、道路、储运设施等方面进行分析、识别。

(三)道路运输从运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉运输和竖向交叉运输等方面进行分析识别。

危险、有害因素分类、辨识方法及内容

1.危险、有害因素分类

按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类。

(1)物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;

(2)化学性危险、有害因素:包括易燃易爆、有毒、腐蚀等共5种;

(3)生物性危险、有害因素:如致病微生物、有害动植物等共5种;

(4)心理、生理性危险、有害因素:如健康异常、心理异常等共5种;

(5)行为性危险、有害因素:如操作错误、指挥错误等共4种;

(6)其他危险、有害因素:作业空间不足、标识不清等。

也可参照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为物体打击、车辆伤害等20类。

2.辨识方法

(1)直观经验分析方法

a.对照、经验法

对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和

判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。

b.类比方法

利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。

(2)系统安全分析方法

应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识。

系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。

常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

3.辨识内容

(1)厂址:工程地质、地形地貌、水文、气象条件等。

(2)总平面布置:功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等。

(3)道路及运输:装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等。

(4)建、构筑物:生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等。

(5)工艺过程

a.新建、改建、扩建项目设计阶段:从根本消除的措施、预防性措施、减少危险性措施、隔离措施、联锁措施、安全色和安全标志几方面考查;

b.对安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业制定的安全标准、规程进行分析、识别;

c.根据归纳总结在许多手册、规范、规程和规定中典型的单元过程的危险、有害因素进行识别。

(6)生产设备、装置:工艺设备从高温、高压、腐蚀、振动、控制、检修和故障等方面;机械设备从运动零部件和工件、操作条件、检修、误操作等方面;电气设备从触电、火灾、静电、雷击等方面进行识别。

(7)作业环境:存在毒物、噪声、振动、辐射、粉尘等作业部位。

(8)安全管理措施:组织机构、管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面。

对于重大危险源,参照《重大危险源辨识》(GB 18218-2000)进行识别。