留侯张氏世系

- 格式:docx

- 大小:12.03 KB

- 文档页数:3

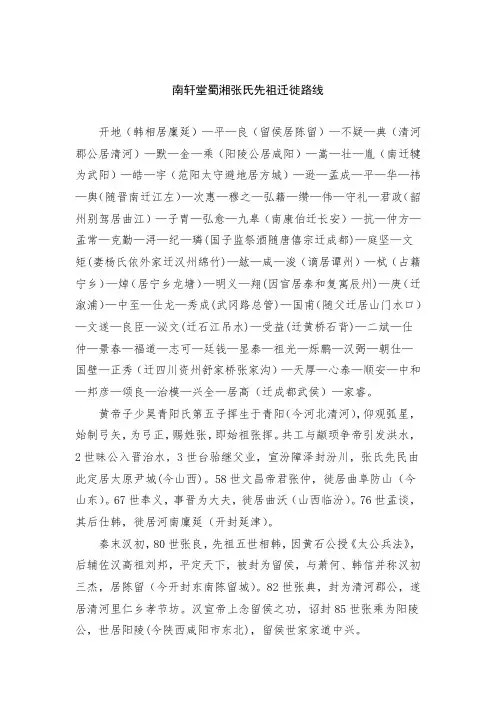

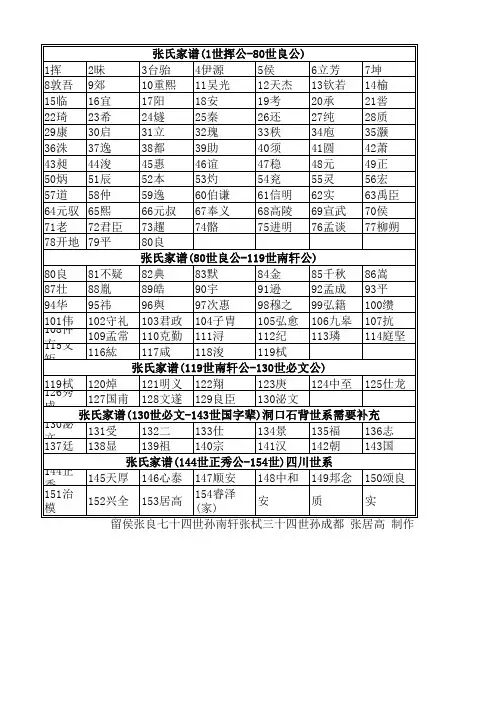

南轩堂蜀湘张氏先祖迁徙路线开地(韩相居廩延)—平—良(留侯居陈留)—不疑—典(清河郡公居清河)—默—金—乘(阳陵公居咸阳)—嵩—壮—胤(南迁犍为武阳)—皓—宇(范阳太守避地居方城)—逊—孟成—平—华—祎—舆(随晋南迁江左)—次惠—穆之—弘籍—缵—伟—守礼—君政(韶州别驾居曲江)—子胄—弘愈—九皋(南康伯迁长安)—抗—仲方—孟常—克勤—浔—纪—璘(国子监祭酒随唐僖宗迁成都)—庭坚—文矩(妻杨氏依外家迁汉州绵竹)—紘—咸—浚(谪居谭州)—栻(占籍宁乡)—焯(居宁乡龙塘)—明义—翔(因官居泰和复寓辰州)—庚(迁溆浦)—中至—仕龙—秀成(武冈路总管)—国甫(随父迁居山门水口)—文遂—良臣—泌文(迁石江吊水)—受益(迁黄桥石背)—二斌—仕仲—景春—福道—志可—廷钱—显泰—祖光—烁鹏—汉弼—朝仕—国壁—正秀(迁四川资州舒家桥张家沟)—天厚—心泰—顺安—中和—邦彦—颂良—治模—兴全—居高(迁成都武侯)—家睿。

黄帝子少昊青阳氏第五子挥生于青阳(今河北清河),仰观弧星,始制弓矢,为弓正,赐姓张,即始祖张挥。

共工与颛顼争帝引发洪水,2世昧公入晋治水,3世台骀继父业,宣汾障泽封汾川,张氏先民由此定居太原尹城(今山西)。

58世文昌帝君张仲,徙居曲阜防山(今山东)。

67世奉义,事晋为大夫,徙居曲沃(山西临汾)。

76世孟谈,其后仕韩,徙居河南廩延(开封延津)。

秦末汉初,80世张良,先祖五世相韩,因黄石公授《太公兵法》,后辅佐汉高祖刘邦,平定天下,被封为留侯,与萧何、韩信并称汉初三杰,居陈留(今开封东南陈留城)。

82世张典,封为清河郡公,遂居清河里仁乡孝节坊。

汉宣帝上念留侯之功,诏封85世张乘为阳陵公,世居阳陵(今陕西咸阳市东北),留侯世家家道中兴。

西汉末年王莾篡汉,中原大乱,留侯子孙由北向南大迁徙,唯87世张壮留守关中祖业,其子孙张胤、张皓父子南下秦岭,越过巴山,第一次入川安家犍为武阳(今四川彭山县),90世张宇因逃避仇人追杀,成年之后不惜再走一次难于上青天的蜀道,急急地“避地”居方城(今河北固安县西南),官北平、范阳太守。

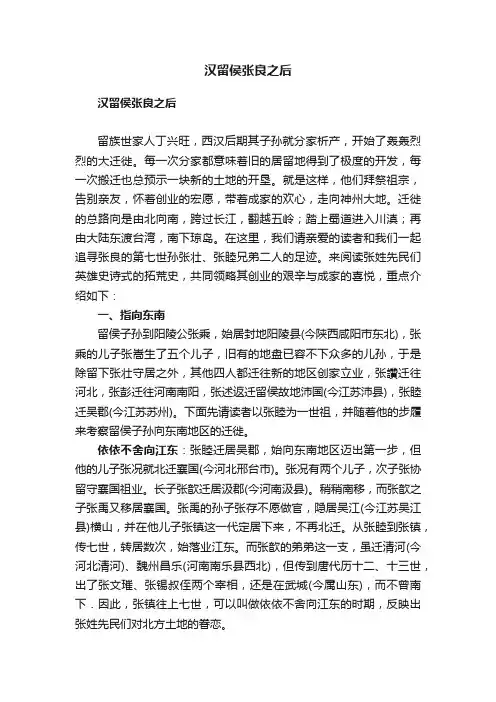

汉留侯张良之后汉留侯张良之后留族世家人丁兴旺,西汉后期其子孙就分家析产,开始了轰轰烈烈的大迁徙。

每一次分家都意味着旧的居留地得到了极度的开发,每一次搬迁也总预示一块新的土地的开垦。

就是这样,他们拜祭祖宗,告别亲友,怀着创业的宏愿,带着成家的欢心,走向神州大地。

迁徙的总路向是由北向南,跨过长江,翻越五岭;踏上蜀道进入川滇;再由大陆东渡台湾,南下琼岛。

在这里,我们请亲爱的读者和我们一起追寻张良的第七世孙张壮、张睦兄弟二人的足迹。

来阅读张姓先民们英雄史诗式的拓荒史,共同领略其创业的艰辛与成家的喜悦,重点介绍如下:一、指向东南留侯子孙到阳陵公张乘,始居封地阳陵县(今陕西咸阳市东北),张乘的儿子张嵩生了五个儿子,旧有的地盘已容不下众多的儿孙,于是除留下张壮守居之外,其他四人都迁往新的地区创家立业,张讚迁往河北,张彭迁往河南南阳,张述返迁留侯故地沛国(今江苏沛县),张睦迁吴郡(今江苏苏州)。

下面先请读者以张睦为一世祖,并随着他的步履来考察留侯子孙向东南地区的迁徙。

依依不舍向江东:张睦迁居吴郡,始向东南地区迈出第一步,但他的儿子张况就北迁襄国(今河北邢台市)。

张况有两个儿子,次子张协留守襄国祖业。

长子张歆迁居汲郡(今河南汲县)。

稍稍南移,而张歆之子张禹又移居襄国。

张禹的孙子张存不愿做官,隐居吴江(今江苏吴江县)横山,并在他儿子张镇这一代定居下来,不再北迁。

从张睦到张镇,传七世,转居数次,始落业江东。

而张歆的弟弟这一支,虽迁清河(今河北清河)、魏州昌乐(河南南乐县西北),但传到唐代历十二、十三世,出了张文璀、张锡叔侄两个宰相,还是在武城(今属山东),而不曾南下.因此,张镇往上七世,可以叫做依依不舍向江东的时期,反映出张姓先民们对北方土地的眷恋。

落业水乡四百年:一旦立足江东,我们的张姓先祖就发现湖清水秀更宜人.他们在吴江这个水乡一住就是十代(包括张存、张镇两代),自东汉后期历经三国、两晋、南北朝、隋代到唐初近四百年,到第十五世祖张嗣宗,才从吴江南迁到昆山(今上海松江西北)拓展。

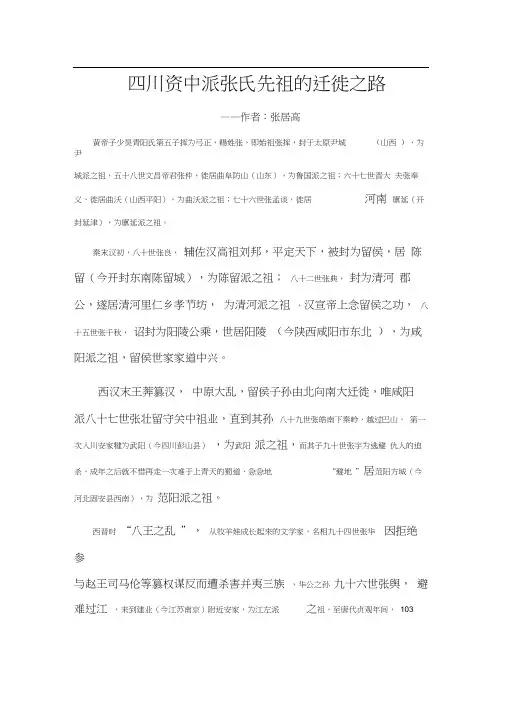

四川资中派张氏先祖的迁徙之路——作者:张居高黄帝子少昊青阳氏第五子挥为弓正,赐姓张,即始祖张挥,封于太原尹城(山西),为尹城派之祖,五十八世文昌帝君张仲,徙居曲阜防山(山东),为鲁国派之祖;六十七世晋大夫张奉义,徙居曲沃(山西平阳),为曲沃派之祖;七十六世张孟谈,徙居河南廪延(开封延津),为廪延派之祖。

秦末汉初,八十世张良,辅佐汉高祖刘邦,平定天下,被封为留侯,居陈留(今开封东南陈留城),为陈留派之祖;八十二世张典,封为清河郡公,遂居清河里仁乡孝节坊,为清河派之祖,汉宣帝上念留侯之功,八十五世张千秋,诏封为阳陵公乘,世居阳陵(今陕西咸阳市东北),为咸阳派之祖,留侯世家家道中兴。

西汉末王莾篡汉,中原大乱,留侯子孙由北向南大迁徙,唯咸阳派八十七世张壮留守关中祖业,直到其孙八十九世张皓南下秦岭,越过巴山,第一次入川安家犍为武阳(今四川彭山县),为武阳派之祖,而其子九十世张宇为逃避仇人的追杀,成年之后就不惜再走一次难于上青天的蜀道,急急地“避地”居范阳方城(今河北固安县西南),为范阳派之祖。

西晋时“八王之乱”,从牧羊娃成长起来的文学家,名相九十四世张华因拒绝参与赵王司马伦等篡权谋反而遭杀害并夷三族,华公之孙九十六世张舆,避难过江,来到建业(今江苏南京)附近安家,为江左派之祖,至唐代贞观年间,103世张君政官韶州别驾,南移曲江(今广东韶关),为曲江派始迁之祖,唐相张九龄仲弟移家首106 世张九皋,虽官至岭南节度史,他似乎不恋岭南的山水与官职,率子孙北上,都长安(今西安),为长安派始迁之祖,经过700年后,留侯子孙绕了一个大圈又返居北方故里。

到了唐代末年,阶级矛盾激化,终于爆发了黄巢领导的农民大起义。

广明元年(880)十一月农民军逼近长安,113世国子监祭酒张璘随僖宗李儇率群臣到四川避难,蜀道难走,后有追兵,好不容易到了成都安下家来,为成都派之祖,从家族的历史上讲,这是第二次入川。

传至第115世张文矩,英年早逝,留下三个未成年的儿子,由夫人杨氏带着北走汉州绵竹(今属四川)县仁贤乡,归依外祖父生活,因此而移居绵竹,杨氏为绵竹派之始祖。

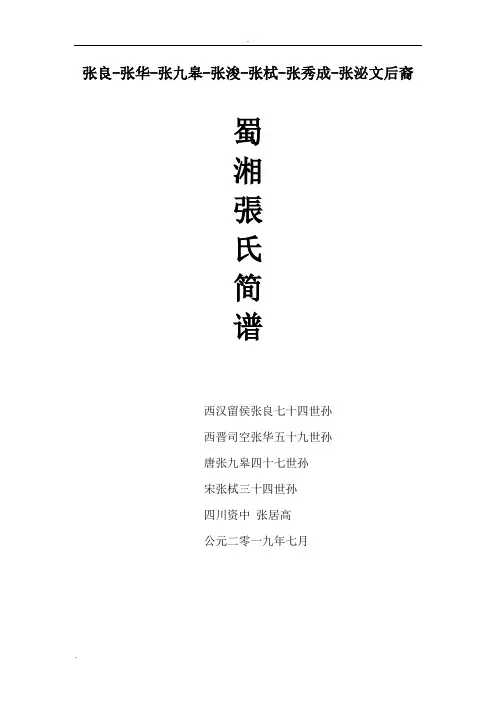

张良-张华-张九皋-张浚-张栻-张秀成-张泌文后裔蜀湘張氏简谱西汉留侯张良七十四世孙西晋司空张华五十九世孙唐张九皋四十七世孙宋张栻三十四世孙四川资中张居高公元二零一九年七月始祖黄帝,姓公孙,少典之子。

居轩辕之丘,故名轩辕。

国于有熊,号有熊氏,公元前2697~前2598在位。

寿一百十一。

娶四妃,元妃西陵氏曰嫘祖,生二子:玄嚣、昌意。

(《史记•五帝本纪》)尹城派颛顼一世张挥,黄帝长子少昊青阳氏玄嚣之子,一说黄帝第三妃彤鱼氏生挥,行居第五。

公字玉爵,号天禄。

仰观弧星,始制弓矢,为弓正,因赐姓张。

封于太原尹城,为尹城派之始祖。

生二子:昧、般。

二世昧公,挥公长子,为玄冥师,司水正,封诸汾川,掌水旱疾疫之职。

世享其祀,庙存太原,居尹城(山西太原),号尹城派。

生二子:允格、台骀。

三世台骀公,继司父职,为汾神,有庙存太原(曰昌宁公祠或台骀神庙,为张氏祖庙),原庙已毁,塑像尚存。

帝喾四世伊源公,帝喾时司水正,居山西太原;生四子:谟、侯、简竹、突美。

突美子果正,为尧臣,精通金木之术,号通玄先生,即八仙张果老。

帝尧五世侯公,帝尧大夫;生三子:若、敬和、立芳。

六世立芳公,帝尧大夫;生二子:乾、坤。

七世坤公。

八世敦吾公。

九世郊公,执掌火正。

帝舜十世重熙公,帝舜时执掌火正。

十一世吴光公,执掌火正夏十二世天杰公,少而精神秀爽,有巨人之志,佐夏禹治水,为四岳诸侯之长。

十三世钦若公;继父职,与诸侯会禹于涂山,执玉帛受典则,后迁于防山(今曲阜防山乡)。

生二子:桃、榆。

十四世为榆公,生二子:临、卧。

十五世临公,夏仲康大夫。

十六世宜公,夏帝相大夫。

十七世阳公,夏帝相大夫。

十八世安公,寒浞大夫。

十九世考公,夏少康大夫。

廿世承公,夏帝槐大夫,生二子:喾、誉(黉)。

廿一世喾公,夏帝芒大夫;生三子:琦、珑、珍。

廿二世琦公,夏帝芒大夫;生二子:契、希。

廿三世希公,夏帝扃大夫。

廿四世燧公,夏帝廑(扃)大夫。

廿五世秦公,夏帝孔甲大夫。

廿六世还公,夏末帝发大夫。

张姓溯源——张氏文化探讨张姓起源,在当代张姓文化研究中,关于挥为张姓得姓始祖的认识未见异议,其他问题则争议颇多。

今就下列三个问题谈点个人认识,不当之处,请批评指正。

一、张姓始祖挥,是黄帝之子、之孙?黄帝为张姓血缘亲祖,这一点无有争议。

至于挥是黄帝之子、之孙,从古至今却争论不休。

从笔者能查到的经典史籍来看,从春秋到西汉,“挥为黄帝之孙”说未见异议。

左丘明是我国春秋时期史学家,与孔子同时,或谓在孔子之前,《左传》、《国语》均出其手。

《国语·晋语》曰”黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓(有两人同为姬姓,两人同为已姓),姬、已、酉、祁、滕、箴、任、荀、嬉、姞、儇、依是也。

”其中没有“张”姓。

《国语》关于黄帝之子得姓情况的记述,是我们现在能见到的最早的经典记载,颇具权威性。

左丘明所处的时代,距挥公所处的时代比较近,其记述就比较可靠。

况且,挥得姓的缘由,史学家和张姓族人共同的认识是“因首创弓矢,官封弓正,赐姓张。

”首创弓矢,在上古时期,无疑是一项重大创造,其功绩不亚于现代发明宇宙飞船。

如果挥是黄帝之子,对部族又有这么大的贡献,黄帝是不可能不褒奖赐姓的。

黄帝若赐挥为“张”姓,左丘明所记黄帝二十五子得姓情况中是不可能没有“张”姓的。

所以,《国语·晋语》所记黄帝二十五子得姓情况是可靠的信史,是毋庸置疑的。

战国时期史官所著《世本》(秦嘉谟辑補本)曰:”张氏,黄帝第五子青阳生挥,为弓正,观弧星始制弓矢,主祀弧星,因姓张氏。

”西汉司马迁《史记·五帝本纪》:“黄帝二十五子,其得姓者十四人。

”司马迁所言,和左丘明所言一字不错。

看来,司马迁也完全赞同左丘明关于黄帝之子得姓史实的记述。

到东汉末年才出现了“挥为黄帝之子”说。

汉献帝年间,泰山太守应劭著《风俗通·姓氏篇》曰:“张氏,黄帝第五子挥始造弦,实张网罗,世掌其职,后因氏焉。

”应劭生活的时代距挥公大约晚两千多年,不知这位老夫子以何为据推翻了前人关于“挥为黄帝之孙”的记述。

留侯张氏是一个在历史上有着丰富记载的家族,他们在政治、军事和文化等方面都有着重要的贡献和成就。

这个家族的先人是韩国人,张良的祖父开地曾担任过韩昭侯、宣惠王、襄哀王的相,而张良的父亲平则担任过釐王、悼惠王的相。

张良本人在秦灭韩后,二十岁时开始游学,后来成为了刘邦的重要谋士,对于汉朝的建立有着重要的贡献。

他被封为留侯,留位于今江苏省沛县东南的微山湖湖区内,这里是张良初遇汉高祖之地。

他在去世后,其子张不疑继任了留侯的爵位。

张姓张氏历史及分布地域与族谱碑文【碑文】张氏出自轩辕皇帝第五子---辉,厥后列为四十三望。

至周,有仲以孝友称,汉则良以功业著,唐则说以文章显,公艺以忠义称,文瓘以功勋荣,余名在史牒不赘焉。

粤稽张家庄张氏为留后裔,公艺支。

始祖张公讳浦,前明洪武二年,自山西平阳府徙居沛邑湖东立业,此乃张家庄始末矣。

数传瓜绵椒衍桂馥兰芬麟趾益多,族裔数万,发派四十余支,难绍聚族同居之盛,分门别户、棋布星罗于四方者,布九十六祊,列三十邑,谱已明晰详载,勿累数也。

犹有前明迄国朝乾隆年间,族裔或避水患、兵燹(xian)火、乔迁,自立有乐,或宦游、远播,乐土可居,未备载谱之。

族裔者自三世迨至十五世,徙居各邑,多以先人之里居。

诸如,张庄、张楼、张村、张街、等名字称著;则如仕宦,居湖广、四川、扬州;另,则有太东公迁居陈湾,太松公迁居张庄,太公公居驩城者;又如化麒、化麟公迁青州,又徙独山者;再有迁桥岗、宋闸、铜山之花马、九里、板桥、张庄、张楼、张村、张集、张湾、张圩,沛县张庄、张楼、张寨、张庙、张集、张双楼、苇子园、敬安,丰县张庄、张楼、张寨、张堂、张土城、张五楼、水坑崖,邳州张庄、张楼、张村、张圩、张圈、张套,鱼台戚庄、张庄、张集、张寨、张埝、张庙、金乡张庄、张楼、张村、张寨、张阁、张堂、张棚、张洼等。

延其绪者,又有衍派于縢东南之桃山头,张庄、羊庄、张坡、东集、奚村、南庄、张桥、郭里集、北沙河崖;縢阳之双泉村、张村、磨庄;縢西南之五里张庄、朱陈村、张家庄;縢西之张坡、大彦、望庄;縢北之张堂、张山口;縢东北之东郭、后东城头、西城头、荒沟、张山崆、鹁鸪崖、张山头、欧峪;冯卯张山头、皇蒿;峄县之大名山、张庄、金马、卜村、张庄、棠阴、北张村、龙泉庄、古邵、阴平、张庄、陈湖、峨山口、张庄、涧头集、张楼、张庄、黄楼、张山子、中山子者。

更有迁苍山安庄、张庄、张村、张桥、张岗子、张杭、张沟;郯城张庄、张村、张林、张高册、张楼、张塘;邹县张沟、张园、张庄、张家屋;曲阜张庄、张家村、张村;泗水张家庄、张家寨、张峪、张庄;平邑张庄、张家岭、张家洼、张家林、张山头、张家棚;费县张家林、张胜庄;济宁张庄、张村、张寨、张桥、张宇、张山、张庙;汶上张村、张坑、张灞口;萧县张庄、张楼、张寨、张集、张湾、张堂、张庄寨、张塘;夏邑张庄、张楼、张桥、张集;张庙、张阁、张双楼;永城张庄、张村、张集、张楼、张大庄、张店、张营等宗。

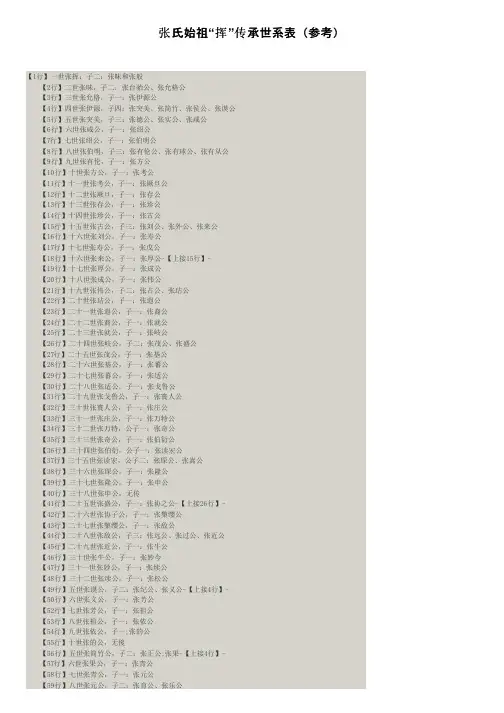

张氏始祖“挥”传承世系表(参考)【1行】一世张挥:子二:张昧和张般 【2行】二世张昧,子二:张台骀公、张允格公 【3行】三世张允格,子一:张伊源公 【4行】四世张伊源,子四:张突美、张简竹、张侯公、张谟公 【5行】五世张突美,子三:张德公、张实公、张咸公 【6行】六世张咸公,子一:张绍公 【7行】七世张绍公,子一:张伯明公 【8行】八世张伯明,子三:张有伦公、张有球公、张有从公 【9行】九世张有伦,子一:张方公 【10行】十世张方公,子一:张考公 【11行】十一世张考公,子一:张厥旦公 【12行】十二世张厥旦,子一:张存公 【13行】十三世张存公,子一:张珍公 【14行】十四世张珍公,子一:张古公 【15行】十五世张古公,子三:张刘公、张外公、张来公 【16行】十六世张刘公,子一:张寿公 【17行】十七世张寿公,子一:张戊公 【18行】十六世张来公,子一:张厚公-【上接15行】- 【19行】十七世张厚公,子一:张成公 【20行】十八世张成公,子一:张伟公 【21行】十九世张伟公,子二:张占公、张玷公 【22行】二十世张玷公,子一:张遐公 【23行】二十一世张遐公,子一:张裔公 【24行】二十二世张裔公,子一:张就公 【25行】二十三世张就公,子一:张岐公 【26行】二十四世张岐公,子二:张茂公、张盛公 【27行】二十五世张茂公,子一:张基公 【28行】二十六世张基公,子一:张蕃公 【29行】二十七世张蕃公,子一:张适公 【30行】二十八世张适公,子一:张戈鲁公 【31行】二十九世张戈鲁公,子一:张寰人公 【32行】三十世张寰人公,子一:张庄公 【33行】三十一世张庄公,子一:张万特公 【34行】三十二世张万特,公子一:张奇公 【35行】三十三世张奇公,子一:张伯衍公 【36行】三十四世张伯衍,公子一:张读宏公 【37行】三十五世张读宏,公子二:张琛公、张嵩公 【38行】三十六世张琛公,子一:张隆公 【39行】三十七世张隆公,子一:张申公 【40行】三十八世张申公,无传 【41行】二十五世张盛公,子一:张协之公-【上接26行】- 【42行】二十六世张协子公,子一:张檠缨公 【43行】二十七世张檠缨公,子一:张敌公 【44行】二十八世张敌公,子三:张远公、张过公、张近公 【45行】二十九世张近公,子一:张牛公 【46行】三十世张牛公,子一:张妙今 【47行】三十一世张妙公,子一:张续公 【48行】三十二世张续公,子一:张松公 【49行】五世张谟公,子二:张纪公、张义公-【上接4行】- 【50行】六世张义公,子一:张芳公 【52行】七世张芳公,子一:张祖公 【53行】八世张祖公,子一:张依公 【54行】九世张依公,子一;张的公 【55行】十世张的公,无後 【56行】五世张简竹公,子二:张正公;张果-【上接4行】- 【57行】六世张果公,子一:张青公 【60行】九世张乐公,子一:张世兴公 【61行】十世张世兴,子一:张彭祖公 【62行】十一世张彭祖公,子一:张乾公 【63行】十二世张乾公,无後 【64行】五世张侯公,子三:张立方公、张敬和公、张若公-【上接4行】- 【65行】六世张若公,子二:张道公、张圣公 【66行】七世张道公,子一:张平公 【67行】七世张圣公,子二:张中华公、张远大公 【68行】八世张中华,子一、张雄公 【68行】八世张远大,子一、张英公 【69行】九世张雄公、张英公,无传 【70行】六世张敬和公,子二:张升公、张泰公 【71行】七世张升公,子三:张先公、张贵公、张义公 【72行】八世张先公,子一:张坚公,张坚公被称为玉皇大帝 【73行】八世张义公,子一;张单公,张单公为灶神 【74行】六世张立方公,子二:张乾公、张坤公 【75行】七世张乾公,子二:张政公、张齐公 【76行】八世张齐公,子一:张广公 【77行】九世张广公,子一:张有公 【78行】十世张有公,子一:张颜公 【79行】十一世张颜公,无传 【80行】七世张坤公,子一:张敦吾公 【81行】八世张敦吾公,子一;张效公 【82行】九世张效公,子一:张重熙公 【83行】十世张重熙公,子一:张吴光公 【84行】十一世张吴光公,子一:张天杰公 【85行】十二世张天杰公,子一:张钦若公 【86行】十三世张钦若公,子二:张桃公、张榆公 【87行】十四世张桃公,子一;张师公 【88行】十五世张师公,子一:张宣公 【89行】十六世张宣公,子二:张隐公、张骘公 【90行】十七世张骘公,子二:张采公、张宓公 【91行】十八世张宓公,子一:张孝公 【92行】十九世张孝公,子二:张丞公、张永公 【93行】二十世张丞公,子一:张爨公 【94行】二十一世张爨公,子一:张琮公 【95行】二十二世张琮公,子二:张琴公、张奕公 【96行】二十三世张琴公,子一:张赞公 【97行】二十四世张赞公,无後 【98行】二十世张永公,子一:张伯彦公-【上接92行】 【99行】二十一世张伯彦公,子一:张道绍公 【100行】二十二世张道绍公,子二:张恒公、张昊公 【101行】二十三世张昊公,子一:张表公 【102行】十四世张榆公,子二:张临公、张卧公-【上接86行】 【103行】十五世张临公,子一:张宜公 【104行】十六世张宜公,子一:张阳公 【105行】十七世张阳公,子一:张安公 【106行】十八世张安公,子一:张考公 【107行】十九世张考公,子一:张承公 【108行】二十世张承公,子二:张喾公、张璺公 【109行】二十一世张喾公,子三:张珑公、张琦公、张珍公 【110行】二十二世张珑公,子一:张纲公 【111行】二十三世张纲公,子一:张奇之公 【112行】二十四世张奇之公,子一:张流椒公 【113行】二十五世张流椒公,子一:张庆公 【114行】二十六世张庆公,子一:张仲文公 【115行】二十七世张仲文公,子一:张逸公 【116行】二十八世张逸公,子一:张敩公 【117行】二十二世张琦公,子二:张契公、张希公-【上接109行】 【118行】二十三世张希公,子一:张燧公 【119行】二十四世张燧公,子二:张迈公、张遵公 【121行】二十六世张丝公 【122行】二十五世张迈公,子二:张经公、张纶公-【上接119行】 【123行】二十六世张经公,子一:张穆公 【124行】二十七世张穆公,无传 【125行】二十六世张纶公,子一:张文公 【126行】二十七世张文公,子一:张伯先公 【127行】二十八世张伯先公,子一:张龙翔公 【128行】二十九世张龙翔公,子二:张广公、张旦公 【129行】三十世张旦公,子一:张玫公 【130行】三十一世张玫公,子一:张和 【131行】三十二世张和公,子一:张庚公、张雍公 【132行】三十三世张雍公,子一:张显公 【133行】三十四世张显公,子一:张休公 【134行】三十五世张休公,子一:张逊公 【135行】三十六世张逊公,子一:张郢公 【136行】三十七世张郢公,子一:张取公 【137行】三十八世张取公,子一:张顺公 【138行】三十九世张顺公,子一:张圉公 【139行】四十世张圉公,子一:张肃公 【140行】四十一世张肃公,子一:张永公 【141行】四十二世张永公,子一:张流公 【142行】四十三世张流公,无传 【143行】三十世张广公,子一:张汝胄公-【上接128行】 【144行】三十一世张汝胄公,子:张时英公 【145行】三十二世张时英公,子一:张琏公 【146行】三十三世张琏公,子一:张器之公 【147行】三十四世张器之公,子一:张迪宗公 【148行】三十五世张迪宗公,子一:张琳玉公 【149行】三十六世张琳玉公,子一:张绮公 【150行】三十七世张绮公,子一:张熙公 【151行】三十八世张熙公,子一:张同人公 【152行】三十九世张同人公,子一:张良父公 【153行】四十世张良父公,子一:张致静公 【154行】四十一世张致静公,子一:张景福介 【156行】四十二世张景福公,子一:张襄公 【157行】四十三世张襄公,子一:张明公 【158行】四十四世张明公,子一:张分辅公 【159行】四十五世张分辅公,子一:张仁贵公 【160行】四十六世张仁贵公,无传 【161行】二十二世张珍公,子一:张馀公-【上接109行】 【162行】二十三世张馀公,子一:张躦公 【163行】二十四世张躦公,子一;张秦公 【164行】二十五世张秦公,子一:张还公 【165行】二十六世张还公,子一:张纯公 【166行】二十七世张纯公,子一:张质公 【167行】二十八世张质公,子二;张厢公、张康公 【168行】二十九世张康公,子一:张启公 【169行】三十世张启公,子一:张立公 【170行】三十一世张立公,子一:张瑰公 【171行】三十二世张瑰公,子一:张秣公 【172行】三十三世张秣公,子一:张庖公 【173行】三十四世张庖公,子一:张颢公 【174行】三十五世张颢公,子一:张洙公 【175行】三十六世张洙公,子一:张逸公 【176行】三十七世张逸公,子一:张都公 【177行】三十八世张都公,子一:张助公 【178行】三十九世张助公,子一:张须公 【179行】四十世张须公,子一:张圆公 【180行】四十一世张圆公,子一:张肃公 【181行】四十二世张肃公,子一:张昶公 【182行】四十三世张昶公,子一:张浚公 【184行】四十五世张惠公,子一:张谊公 【185行】四十六世张谊公,子一:张稳公 【186行】四十七世张稳公,子一:张元公 【187行】四十八世张元公,子二:张奎公、张正公 【188行】四十九世张正公,子一:张炳公 【189行】五十世张炳公,子二:张振公、张辰公 【190行】五十一世张振公,子一:张顺必 【191行】五十二世张顺必 【192行】五十一世张辰公,子一:张本公-【上接189行】 【193行】五十二世张本公,子三:张灼公、张燥公、张焰公 【194行】五十三世张灼公,子一:张兖公 【195行】五十四世张充公,子一:张灵公 【196行】五十五世张灵公,子一:宏公 【197行】五十六世张宏公,子一:张道公、张绅公 【198行】五十七世张道公,子一:张仲公 【199行】五十八世张仲公,子二:张逸公、张众公 【200行】五十九世张众公,子一:张叔谦公 【201行】六十世张叔谦公,子一:张卓公 【202行】六十一世张卓公,子一:张宪公 【203行】六十二世张宪公,子一:张淩公 【204行】六十三世张淩公,子三:张汝郊公、张汝乐卩公、张汝郃公 【205行】六十四世张汝乐公,子一:张伋公 【206行】六十四世张汝郊公,子一:张微公 【207行】六十五世张徵公,子一:张房公 【208行】六十六世张房公,子一:张策公 【209行】六十七世张策公,子一:张义公 【210行】六十八世张义公,子二:张寿公、张焘公 【211行】六十九世张寿公,子一:张晋公 【212行】六十九世张焘公,子一:张普公 【213行】七十世张普公,子一:张凝公 【214行】七十一世张凝公,子一:张伯公 【215行】七十二世张伯公,子一:张孝公 【216行】五十九世张逸公,子一:张伯谦公-【上接199行】 【217行】六十世张伯谦公,子一;张信明公 【218行】六十一世张信明公,子二:张贵公、张实公 【219行】六十二世张实公,子一:张禹臣公 【220行】六十三世张禹臣公,子一:张元驭公 【221行】六十四世张元驭公,子一:张熙公 【222行】六十五世张熙公,子一:张叔玄公 【223行】六十六世张叔玄公,子一:张奉义公 【224行】六十七世张奉义公,子一:张高陵公 【225行】六十八世张高陵公,子一:张宣武公 【226行】六十九世张宣武公,子一:张侯 【227行】七十世张侯公,子一:张老 【228行】七十一世张老公,子一:张君臣 【229行】七十二世张君臣公,子一:张趯公 【230行】七十三世张趯公三子:张骼公:张髓公:张体公 【张守礼世系云】 【谱2365行】第74世;七十四世张骼公二子【接229行】:张进明公:张权: 【◎2366行】第75世:七十五世张进明公一子:张孟谈公 【张2367行】第76世:七十六世张孟谈公三子:张柳朔公:张正朔公:张望朔公 【氏2368行】第77世:七十七世张柳朔公一子:张开地公 【全2369行】第78世:七十八世张开地公子二:张平:张黡 【谱2370行】第79世;七十九世张平公子二;张良;张胜 【◎2371行】第80世;一世张良子二;张不疑;张辟疆 【张2372行】第81世;二世张不疑公子二;张典公;张高公 【氏2373行】第82世;三世张典公四子;张默;张黔;张然;张鹿 【全2374行】第83世;四世张默子一;张金公 【谱2375行】第84世;五世张金公子一;张乘公;名千秋;号万雅 【◎2376行】第85世;六世张乘公;名千秋号万雅公子三; 张嵩公; 张京公; 张文敬公 【张2377行】第86世;七世张嵩公子五;张壮公;张缵公;张彭公;张睦公;张述公 【全2379行】第88世;九世张胤公子【接2512行】一; 张皓公张壮后裔 当四弟张睦迁居东南水乡的时候,大哥张壮仍在关中守护祖宗家业。

张姓始祖挥公是黄帝第五子还是黄帝嫡孙?这里,同样另有一说。

即张挥不是黄帝的第五个儿子,而是黄帝第五个儿子青阳氏的儿子。

这样一来,张挥则变成黄帝的孙子了。

近几年来,从事张氏文化研究的许多同仁,通过自己的艰辛努,查阅了历代大量的姓氏研究典籍,考证了许多全国各地的《张氏宗谱》,基本上认为张挥公是黄帝的第五子,如邓洪波著《中华姓氏通书·张姓》、赵杰主编的《天下张姓与清河》、张省会主编的《张氏渊潭》等。

而范又琪编著的《姓氏起源》,李浩然编著的《中华姓氏大探源》等,却主张说张挥公是黄帝的孙子,即黄帝之子少昊氏之子。

笔者认为,前者是正确的,后者是误解了。

有关人士考证:少昊本来就不是黄帝这一氏族。

留待下次再辩。

得出张挥公是黄帝的孙子这个结论,前儒皆说是太史公司马迁有误。

他说:“嫘祖为黄帝正妃,生二子,其后皆有天下。

其一曰玄嚣,是为青阳,清阳降居江水。

”本来,青阳是黄帝赐给张挥公的爵位“青阳王”,太史公却说他是玄嚣的后人,加上《史记正义》、《史记索隐》等注释又较混淆,误把青阳王说成是少昊之子。

其后,《元和姓纂·十阳》、《古今姓氏书辨证·十阳》、《姓氏急就篇·上》等古代姓氏文化研究典籍也步其后尘,以讹传讹,岂不让后人多费疑猜吗?而现在有些研究者仍然坚持张挥公是黄帝的孙子这一说,也是袭前人之误,且一误再误,才有如今的争论。

其实,这个误解是前人留下的,也应由前人消除。

其间,古代已有许多姓氏文化研究者对这一误解作了辨证。

如《中华姓氏大典》上载文:“《希姓录·七阳》:张若,黄帝臣。

其后,周宣王时有张仲。

《檀弓》有张老。

战国有张孟谈。

秦有张仪。

楚有张醜。

皆非一姓。

惟春秋时张白蔑,宋国人,张仲之后也。

”那么,这张若是谁呢?前面已交代过,他就是张挥的儿子、黄帝的孙子。

何以为证?《庄子》一书中说:“黄帝将见大隗乎具茨之山,方明为御,昌寓骖乘,张若、謵朋前马。

”见(《庄子今生今译》第635页,中华书局1983年4月出版)这意思是说:黄帝要到具茨山上见大隗,方明驾东,昌寓陪乘,张若、謵朋两人在前面骑马开路。

张九龄族谱张九龄族谱岭南第一相张九龄是我们心中永远的诗人,永远的英雄。

下面小编和大家了解一下这位伟大的诗人族谱吧!张九龄族谱篇1张九龄族谱据史书记载,张九龄的祖上是西汉鼎鼎大名的谋士、留侯张良和西晋武郡公张华,而张九龄本人,也名载青史,成为中国历史上有名的贤相。

来说一说张九龄的三十世祖上张良。

张氏一门原是战国时期韩国的贵族。

张良的父亲张平,爷爷张开地,都是韩国的宰相。

随着秦国的壮大和六国的衰落,韩国也不能幸免被秦国灭亡。

张良背负国仇家恨,雇了个大力士,等秦王巡游的马车经过,想用一把大锤子把秦王砸死。

结果秦王没砸死,他自己反而成了通缉犯。

张良在逃亡的过程中,意外学得了《太公兵法》,并投效在刘邦帐下效力,为刘邦建立西汉王朝立下了汗马功劳。

最后还帮助吕后扶持汉惠帝刘盈登上皇位。

在功成名就之后,云游四海去了。

再说说他的第十六世祖张华。

张华自小便多才多艺,在曹魏时期当官。

后来西晋王朝建立,决定南下讨伐东吴,一统中原。

张华在此次战争中是出任度支尚书。

在统一后,他在幽州出任了一段时间,晋惠帝时期重新入朝参政,被皇后贾南风委以重任。

然后西晋王朝在贾南风的穷奢极欲下,导致了“八王之乱”的爆发,赵王司马伦发动政变,张华被杀。

到了张九龄这一代,张氏已经迁居到曲江。

张九龄和他祖上一样,少有才名。

据说他七岁就能写文章,才华横溢。

唐玄宗时期任宰相。

重视农桑。

兴修水利。

延续了“开元盛世”的辉煌。

然而被李林甫等人诬陷,在权力斗争中落败被罢相。

成为了开元盛世的最后一名贤相。

其风度、其远见卓识,被唐玄宗大加赏识。

之后唐玄宗再任命宰相,总要拿张九龄和他们比较一番。

而当安史之乱爆发后,唐玄宗再逃亡的路上,想起自己当初没有采纳张九龄的建议而诛杀安禄山,后悔不迭,特地派人到张九龄的`坟墓前纪念。

张九龄简介张九龄(678-740) : 唐开元尚书丞相,诗人。

字子寿,一名博物,汉族,韶州曲江(今广东韶关市)人。

长安年间进士。

官至中书侍郎同中书门下平章事。

张氏世系八张氏世系一、来源有三:1、出自黄帝之后挥。

据《新唐书。

宰相世系表》所载:"黄帝少昊青阳氏弟五子挥为弓正,始制弓矢,子孙赐姓张氏。

"由此可知,曾经是重要武器弓的发明者挥,其后有以张为姓氏的。

是为河北张氏。

2、出自黄帝姬姓的后代,据《通志。

氏族略》所载,春秋时,晋国有大夫解张,字张侯,其子孙以字命氏,也称张氏。

又载,张氏世仕晋,公元前403年韩、赵、魏三家瓜分晋国后,除部分留在原地外,大部分随着三国迁都而迁移。

是为山西、河北、河南之张氏。

3、出自赐姓或他姓、他族改姓。

世居云南的南蛮酋长龙佑那,于三国时被蜀相诸葛亮赐姓张,以后其子孙便以张为氏。

魏国大将张辽本姓聂,后改为张氏。

还有一些少数民族改姓张氏的。

二、迁徙分布:布在各地的张氏,大体上都有分支始祖及迁徙原因。

河东张氏,出自晋司空张华裔孙吒子,自范阳徙居河东张氏;始兴(今广东韶关市东南莲花岭下)张氏,亦出自晋司空张华之后,随晋南迁,至君政,因官居于韶州曲江;冯翊(今陕西大荔县)张氏,出自东汉司空张皓少子纲,东汉时任广陵太守;吴郡(今江苏苏州市)张氏,出自张嵩第四子睦,东汉时任蜀郡太守,始居吴郡;清河东武城(今河北清河县东北)张氏,出自汉留侯张良裔孙司徒张歆,歆第协,生魏太山太守岱,自河内徙清河,传自彝,为后魏侍中,隋末徙魏州昌乐;河间(今属河北)张氏,为汉北平文侯张仓之后,世居中山义丰;魏郡(今河南安阳市)张氏,世居平原。

晋代有中原张氏迁至福建;唐高宗总章年间,陈政、陈元光父子奉命入闽,有中原张姓军校随从;唐僖宗中和年间,王潮、王审知入闽,又有河南固始人张睦随同前往,后被封为梁国公,福建张氏,大致以居住地分为鉴湖、金坡、板桥等派,此后有的又迁往广东,均称其始祖来自河南光州固始。

从清初开始,闽、粤张氏陆续有人移居台湾,进而又有不少人到海外谋生。

移居海外的张氏,现主要分布在新加坡、印度尼西亚、泰国、菲律宾、美、英、法、澳大利亚、巴拿马等国家和香港地区。

张氏家族世系表之一上半部分挥二子昧和般昧二子台骀公允格公允格一子伊源公伊源四子突美公简竹公侯公谟公五世突美三子德公实公咸公咸公亠子绍公绍公一子伯明公伯明三子有伦公有球公有从公有伦一子方公方公一子考公考公一子厥旦公厥旦一子存公存公一子珍公珍公一子古公古公三子刘公外公来公十六世刘公一子寿公寿公一子戌公十六世来公一子厚公厚公一子成公成公一子伟公伟公二子占公玷公玷公一子遐公遐公一子裔公裔公一子就公就公一子岐公岐公无传五世漠公二子纪公义公纪公一子芳公而义公一子仿公芳公一子祖公祖公一子依公依公一子的公的公无后五世简竹二子正公果公果公一子青公青公一子元公元公二子育公乐公乐公一子世兴公世兴一子彭祖公彭祖公一子乾公乾公无后五世侯公三子立方公敬和公若公六世若公二子道公圣公道公一子平公圣公二子中华公远大公中华一子雄公远大一子英公雄公英公无传六世敬和公二子升公泰公七世升公三子先公贵公义公先公一子坚公义公一子单公坚公单公无传张单为灶神玉皇大帝名张坚六世立方公二子乾公坤公七世乾公二子政公齐公齐公一子广公广公一子有公有公一子颜公颜公无传七世坤公一子敦吾公效公一子重熙公重熙公一子吴光公吴光公一子天杰公天杰公一子钦若公钦若公二子桃公榆公十四世桃公一子师公师公一子宣公宣公二子隐公骘公骘公二子采公宓公宓公一子孝公孝公二子丞公永公二十世丞公一子爨公爨公一子琮公琴公一子赞公赞公元后二十世永公一子伯彦公伯彦公一子道绍公道绍公二子恒公昊公昊公一子表公五世突美公后裔岐公为二十四世二十四世歧公二子茂公盛公二十五世茂公一子基公基公一子蕃公蕃公一子适公适公一子戈鲁公戈鲁公一子寰人公寰人公一子庄公庄公一子万特公万特公一子奇公奇公一子伯衍公伯衍公一子读宏公读宏公二子琛公嵩公琛公一子隆公隆公一子申公申公无传二十五世盛公一子胁之公协子公一子檠缨公檠缨公一子敌公敌公三子远公过公近公近公一子牛公牛公一子妙今妙公一子续公续公一子松公五世侯公后裔十四世榆公二子临公卧公临公一子宜公宜公一子阳公阳公一子安公安公一子考公考公一子承公承公二子喾公璺公喾公三子珑公琦公珍公二十二世珑公一子纲公纲公一子奇之公奇之公一子流椒公流椒公一子庆公庆公一子仲文公仲文公一子逸公逸公一子敦公二十二世琦公二子契公希公希公一子燧公燧公二子迈公遵公遵公一子丝公迈公二子经公纶公经公一子穆公穆公无传纶公一子文公文公一子伯先公伯先公一子龙翔公龙翔公二子广公旦公三十世旦公一子玫公玫公一子和公和公二子庚公雍公雍公一子显公显公一子休公休公一子逊公逊公一子郢公郢公一子取公取公一子顺公顺公一子圉公圉公一子肃公肃公一子永公永公一子流公流公无传三十世广公一子汝胄公汝胄公一子时英公时英公一子琏公琏公一子器之公器之公一子迪宗公迪宗公一子琳玉公琳玉公一子绮公绮公一子熙公熙公一子同人公同人公一子良父公良父公一子致静公致静公一子景福介景福公一子襄公襄公一子明公明公一子分辅公分辅公一子仁贵公仁贵公无传五世侯公后裔二十二世珍公一子馀公馀公一子躜公躜公一子秦公秦公一子还公还公一子纯公纯公一子质公质公二子厢公康公康公一子启公启公一子立公立公一子瑰公瑰公一子秣公秣公一子庖公庖公一子颢公颢公一子洙公洙公一子逸公逸公一子都公都公一子助公助公一子须公须公一子圆公圆公一子肃公肃公一子昶公昶公一子浚公浚公一子惠公惠公一子谊公谊公一子稳公稳公一子元公元公二子奎公正公正公一子炳公炳公二子振公辰公振公一子顺必辰公一子本公本公三子灼公燥公焰公灼公一子兖公充公一子灵公灵公一子宏公宏公一子道公绅公道公一子仲公仲公二子逸公众公五十九世众公一子叔谦公叔谦公一子卓公卓公一子宪公宪公一子凌公凌公三子汝郊公汝乐卩公汝命公汝乐公一子亻及公汝郊公一子微公徵公一子房公房公一子策公策公一子义公义公二子寿公焘公寿公一子晋公焘公一子普公普公一子凝公凝公一子伯公伯公一子孝公五十九世逸公一子伯谦公伯谦公一子信明公信明公二子贵公实公实公一子禹臣公禹臣公一子元驭公元驭公一子熙公熙公一子叔玄公叔玄公一子奉义公奉义公一子高陵公高陵公一子宣武公宣武公一子张侯侯公一子君臣君臣公一子走翟公趱公为挥公七十三世孙,为广大张氏留存至今的同一个谱系共同之祖,分枝散叶,几近一亿人,无谱可追之张则茫难再述,断而不复重叙,有谱难在代代不断,方流传舍成一谱,抽出三天时间将张氏挥公至唐至明朝所有支系脉络写出,明后之分支须弄清,无上干万资金是难以达到,我对于明朝至民国各地张氏族谱亦看过二干余部,北方几无全谱且上追难达四百年,如我一直不花时间写出,这恐过于自私再接续张氏家族世系表之一下半部分张氏家族世系表张氏家族世系表之一下部分七十三世趱公三子:骼公:髓公:体公:七十四世髓公一子:亘公亘公一子:阜公阜公一子:介公介公一子:鲂公鲂公一子:寿公寿公无后七十四世体公二子::[亡勹]:匀公:英公七十五世英公一子::张去疾公:去疾公一子::张谴公遣公一子:千公千公一子::唐公唐公二子::越公::相如公八十世相如公一子::殷公殷公一子::安国公安国公一子::强公强公一子;;宣公宣公后裔我不能叙下去,且史也无记载。

研究张氏族姓的根、枝,源、流,汉三杰之一的留侯张良是一个关键性人物。

通过张良可以上挂下连找出张氏族姓中根与枝、源与流的关系。

《史记·留侯世家》:“留侯张良者,其先韩人也”,《索隐》曰:“王符、皇甫谧并以良为韩之公族,姬姓也。

秦索贼急,乃改姓名。

而韩先有张去疾及张谴者,恐非良之先代也。

”即是说张良本姓姬,为逃避秦的追捕,才改姓张,不承认张良为韩之张姓后代。

这种意见最早见于王符《潜夫论·志氏姓》:“秦始皇灭韩,良……为韩报仇,击始皇于博浪沙中,误椎副车。

秦索贼急,良乃变姓名为张”。

王符不仅认为张良本不姓张,而且还认为汉代一些张姓人物如张耳、张仓、张汤等也并非“晋张之祖所出”。

日本学者泷川资言不同意这种说法。

他在《史记会注考证》中引《张氏谱》说明:“良,张仲三十七代孙,张老十七代孙”,并据此得出结论:王符、皇甫谧提出的张良改姓说,“其言谬矣”。

这一考证是正确的。

张良在秦时确实没有改过姓,因为其祖父名张开地,父名张平,其父祖在韩时就姓张,张良当然也应该以张为姓。

不过,要说张良出自姬姓,也不能算错,因为挥公、张仲、张老均出于姬姓,张仲、张老仕晋之子孙也都出自姬姓,三卿分晋,张氏子孙不仅仕韩,也仕赵、仕魏。

如辅佐赵襄子的张孟、大梁人张仪及张耳的先人也都是张仲、张老的后人。

如此说来《新唐书·宰相世系表》所列举的张氏郡望,不仅出自张华的河东张氏、始兴张氏,出自张皓的冯翊张氏,出自张嵩的吴郡张氏,出自张歆的清河张氏是张良之后,是张仲、张老的后裔,就是出自张耳的河间张氏,出自张仓的中山张氏,也都是张仲、张老的后裔,他们属于张氏的魏国支脉。

《新唐书·宰相世系表》还列举了世居繁水的魏郡张氏、郑州张氏、汲郡张氏,但都没有说明他们出自张氏的哪一支脉,然而从这些郡望都兴起于北方的情况看,应与晋之张氏有血缘关系,其始祖均可上溯至挥公。

有学者推测,张良家族并非出自张姓始祖张挥,而是出自张挥的侄子帝喾,在张良之前,这个家族姓姬。

张姓起源(图)1江西景德镇浮梁县瑶里镇梅岭村张氏宗祠张姓是中国三大姓氏之一,在人口排列上稳居第三位,尤其在北方地区和东北地区中最有影响。

当代张姓人群大约占了全国人口的6.79%,总人口大约在8500万,是当代世界上最大的同姓人群之一。

张的名义和图腾张的本义是“使弓弦”,把弦绷在弓上,将要开弓,与“弛”相对。

张,在金文中是一幅弓上已经安置好了箭的形状。

引申为开弓,上弦,捕捉,伸展等意义。

张,也是星名。

张星属于朱雀七宿中的第五宿,有星六颗。

其天象的排列形状似弓,称为孤星,亦称“天之弓”。

是擅长制造弓箭的氏族崇拜的原始天象图腾,进而成为氏族名、地名和姓氏。

张姓的起源与演变张姓得姓可追溯到黄帝时代,已有5000年的历史。

《新唐书·宰相世系表》中提到张姓起源时说:“黄帝子少昊青阳氏第五子挥为弓正,始制弓矢,子孙赐姓张。

”挥是黄帝时代姬姓部落中一个氏族的重要首领,也是姬姓部落的一名星官。

挥氏族以张星为氏族图腾,张星属于中国天文的二十八宿中的南方七宿(也称朱雀七宿)中的第五宿,有星六颗,在长蛇座内,挥在观察天象中发现其排列形状似弓,称为孤星,也称“天之弓”。

由此,挥发明了弓箭和网罗,大大提高了氏族猎捕禽兽的能力,在黄帝部落中的地位十分显赫。

挥氏族祀奉张星为氏族的图腾,以孤星的弓箭状图形作为氏族的徽识和氏族名,由氏族名而得姓张。

外族基因的融入张姓作为中国第三大姓,绝不会是单一血统遗传下来的群体。

在汉初,张姓中开始融入了大量的北方民族的血液,这些民族包括汉唐时期的匈奴、羯、高丽、鲜卑、回纥、契丹、突厥沙陀和蜀地巴人,还有金时女真人、宋时西夏党项人、元时蒙古人、清时满洲人等。

尤其在东北地区,近代的满洲各族人大批改姓张,使北方地区的张姓人口更快速地增长,这些外族张姓多数很快被同化成为汉族。

历史上张姓的分布和迁移张姓氏族最早活动于“尹城青阳”,古地在今河南濮阳和河北清河一带。

之后张姓一直默默无闻,氏族的迂徙路线也不明,可能那时已悄悄迁入了山西。

张良-张华-张九皋-张浚-张栻-张秀成-张泌文后裔蜀湘張氏简谱西汉留侯张良七十四世孙西晋司空张华五十九世孙唐张九皋四十七世孙宋张栻三十四世孙四川资中张居高公元二零一九年七月始祖黄帝,姓公孙,少典之子。

居轩辕之丘,故名轩辕。

国于有熊,号有熊氏,公元前2697~前2598在位。

寿一百十一。

娶四妃,元妃西陵氏曰嫘祖,生二子:玄嚣、昌意。

(《史记•五帝本纪》)尹城派颛顼一世张挥,黄帝长子少昊青阳氏玄嚣之子,一说黄帝第三妃彤鱼氏生挥,行居第五。

公字玉爵,号天禄。

仰观弧星,始制弓矢,为弓正,因赐姓张。

封于太原尹城,为尹城派之始祖。

生二子:昧、般。

二世昧公,挥公长子,为玄冥师,司水正,封诸汾川,掌水旱疾疫之职。

世享其祀,庙存太原,居尹城(山西太原),号尹城派。

生二子:允格、台骀。

三世台骀公,继司父职,为汾神,有庙存太原(曰昌宁公祠或台骀神庙,为张氏祖庙),原庙已毁,塑像尚存。

帝喾四世伊源公,帝喾时司水正,居山西太原;生四子:谟、侯、简竹、突美。

突美子果正,为尧臣,精通金木之术,号通玄先生,即八仙张果老。

帝尧五世侯公,帝尧大夫;生三子:若、敬和、立芳。

六世立芳公,帝尧大夫;生二子:乾、坤。

七世坤公。

八世敦吾公。

九世郊公,执掌火正。

帝舜十世重熙公,帝舜时执掌火正。

十一世吴光公,执掌火正夏十二世天杰公,少而精神秀爽,有巨人之志,佐夏禹治水,为四岳诸侯之长。

十三世钦若公;继父职,与诸侯会禹于涂山,执玉帛受典则,后迁于防山(今曲阜防山乡)。

生二子:桃、榆。

十四世为榆公,生二子:临、卧。

十五世临公,夏仲康大夫。

十六世宜公,夏帝相大夫。

十七世阳公,夏帝相大夫。

十八世安公,寒浞大夫。

十九世考公,夏少康大夫。

廿世承公,夏帝槐大夫,生二子:喾、誉(黉)。

廿一世喾公,夏帝芒大夫;生三子:琦、珑、珍。

廿二世琦公,夏帝芒大夫;生二子:契、希。

廿三世希公,夏帝扃大夫。

廿四世燧公,夏帝廑(扃)大夫。

廿五世秦公,夏帝孔甲大夫。

廿六世还公,夏末帝发大夫。

留侯张氏世系

张氏家族的起源与发展

留侯张氏是中国历史上著名的家族之一,其世系源远流长,历经数百年的发展。

据传,留侯张氏的起源可以追溯到战国时期。

张仪与留侯

留侯张氏的创始人是战国时期的张仪。

张仪是赵国人,他在赵国出生并成长。

他聪明才智过人,早年曾担任过赵国的官职。

然而,在一次外交使命中遭到了失败和贬斥。

失意之际,张仪来到了齐国,并向齐王建议用“连横”策略来巩固齐国的地位。

这一策略被齐王采纳,并由张仪亲自实施。

连横策略在政治、外交和军事上取得了巨大成功,使得齐国成为当时战国七雄之一。

因此,齐王封给了张仪“留侯”的爵位,并赐姓“张”,从而形成了“留侯张氏”的家族。

张氏家族的繁荣与兴衰

自张仪起,留侯张氏逐渐发展壮大。

他们在政治、军事、文化等领域都有卓越的成就。

在政治方面,留侯张氏世代为齐国效力,并担任重要的官职。

他们以智谋和才干著称,为齐国的繁荣做出了巨大贡献。

在军事方面,留侯张氏家族的成员多次参与战争,并取得了辉煌的胜利。

他们善于运筹帷幄,指挥若定,为齐国赢得了许多战役。

在文化方面,留侯张氏也有不少杰出人物。

他们对文学、艺术和教育的发展作出了重要贡献。

许多著名的学者、文人和艺术家都出自留侯张氏家族。

然而,随着时间的推移和历史变迁,留侯张氏也经历了一些困难和挫折。

尤其是在战国末期和秦汉时期,他们遭受了政治动乱和社会变革的冲击。

一些家族成员被迫离开故土,生活陷入困境。

张氏家族的家训与传承

留侯张氏作为一个重要的家族,有着严格的家训和传承。

这些家训一直以来都是留侯张氏家族成员的行为准则和精神支柱。

家训的内容

留侯张氏的家训包括了道德、行为和处世原则等方面。

其中最重要的内容有:

1.忠诚:要对国家、家族和朋友忠诚,尽心尽力为其做出贡献。

2.仁爱:要关心他人,乐于助人,以仁爱之心对待每个人。

3.孝顺:要尊敬父母和长辈,孝敬他们,并传承下去。

4.诚实:要言行一致,坦诚待人,不说谎话或欺骗他人。

5.勤奋:要努力工作,不懈怠,追求卓越。

传承与发展

留侯张氏的家训并不是僵化的规定,而是根据时代变化而不断发展和调整。

每一代留侯张氏的家族成员都会根据实际情况和时代需求进行调整和补充。

家族成员通过口耳相传、教育培养和榜样示范等方式,将留侯张氏的家训传承给后代。

他们相信,只有通过良好的教育和传统价值观的引导,后代才能成为有品德、有能力的人,并继续发扬留侯张氏的精神。

留侯张氏在今天的影响与意义

尽管留侯张氏已经历了许多年的沧桑和变迁,但他们在中国历史上留下了深远的影响。

历史记载与研究

留侯张氏作为一个重要的家族,在历史上有着丰富而详细的记载。

这些记载包括了他们在政治、军事、文化等方面的贡献和成就。

历史学家通过对这些记载的研究,可以更好地了解中国古代社会和文化。

家族文化与价值观

留侯张氏一直以来都注重家族文化和价值观的传承。

他们强调忠诚、仁爱、孝顺等传统美德,这些价值观对于今天的社会仍然具有重要的意义。

家族团结与互助

留侯张氏家族一直以来都注重家族团结和互助。

他们相信,只有通过家族成员之间的合作和支持,才能实现共同的目标和利益。

这种家族团结和互助的理念对于今天的社会也具有积极的借鉴意义。

结语

留侯张氏世系是中国历史上一支杰出的家族,他们在政治、军事、文化等方面都有着卓越的成就。

他们传承了优秀的家训和价值观,并通过口耳相传和榜样示范等方

式将其传递给后代。

留侯张氏在今天仍然对中国社会具有重要影响和积极意义。

我们应该向他们学习,继承他们的精神,并将其发扬光大。

*注:本文所述内容为虚构,与现实无关。