《事物的正确答案不止一个》论点分析

- 格式:docx

- 大小:20.95 KB

- 文档页数:1

深思·新思·巧思——《事物的正确答案不止一个》教学案例及评析袁源《事物的正确答案不止一个》是美国实业家罗迦·费·因格的文章。

它阐明了“在生活中事物的正确答案往往不止一个”的道理,从而强调了创造性思维的重要,并分析了构成创造思维的因素,而且归纳出具备创造性思维的人的特点。

《语文课程标准》提出:应从“知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度评价学生的语文素养,也应从这样三个角度看待课堂教学。

我以为:一堂课体现三个维度的评价也不能平分力量,宜根据文本的特点有所侧重。

本文是一篇议论文,而且是一篇译文,对于初一学生,其文体特点及创作方法甚至语言表达都不一定要作为教学重点,而藉此培养学生在语文学习中的创造性思维乃至创造力却非常便利。

因此,我将本文的教学重点定在从情感态度和价值观方面培养学生的创造意识与创造态度。

下面是此课的部分实录和评析。

师:今天,我们共同来学习美国实业家罗迦·费·因格的文章《事物的正确答案不止一个》。

同学们课前都读过了这篇课文,不知是否留意过第十一小节最后一行的一个词语:“推敲”。

有同学知道这个词语的意思吗?开门见山,直取文中的词语素材,引发学生创造性思考的兴趣。

取材自然,巧妙。

生:“推敲”的意思是“比喻斟酌字句,反复琢磨”,课文下面有注解。

师:非常好。

那么,你知道“推敲”一词的来历吗?生:据说,贾岛当年作了一首诗,其中有一句“僧敲月下门”。

开始贾岛既想用“推”,又想用“敲”字。

想来想去的时候,冲撞了韩愈的仪仗队。

韩愈了解了情况后,想了一会儿,说:“就用‘敲’吧。

”师:那么,真的如韩愈所说的“敲”比“推”好吗?生:是“敲”比“推”好,它能反衬出月夜的静寂。

师:咱们也“推敲”一番:僧打哪儿来?在“鸟宿池边树”的情况下,为何要“敲”门?怎么样?还是觉得“敲”比“推”好吗?生:我觉得“推”也蛮好的,月夜归来,推门而入,不惊醒别人,也不惊动鸟儿。

《事物的正确答案不止一个》教学设计一、教材分析。

本单元的主题词是“关注科学”。

文学和科学是相通的。

在学语文中学科学,在学科学中学语文。

在本单元中,我们可以倾听科学家矢志探索的心律和足音,品味那石破天惊的创造宣言和奇思妙想,领略到别样的情味与风光。

《事物的正确答案不止一个》:这是学生进入中学的第一篇议论文。

全文紧紧围绕“事物的正确答案不止一个”这个论题,论述了怎样才能成为一个富有创造性的人,在教学中,应让学生了解本文论证结构的严密性,更主要的是要帮助学生确立科学思想、树立创新意识。

要注意指导学生弄清确立“事物的正确答案不止一个”的思维方式与创造性思想、创造力之间的关系。

因此确立三个教学目标:(1)理清全文思路,“事物的正确答案不止一个”的思维方式与创造性思想、创造力之间的关系;(2)激发学生的创造性思维,培养学生的创新能力;(3)引导学生初步了解议论文的一些基本常识,体会议论文论证结构、论证语言的严密性。

其中(1)(2)为教学的重点,(3)为教学的难点。

二、学情分析。

青少年学生正处于身心发育发展阶段,对自然界对科学充满了好奇和幻想,学习本课可以激发学生的创新精神。

因而教师在教学过程中应有意识地注重对学生创新意识的培养。

这是学生第一次接触议论文,对议论文的知识术语应点到为止,不宜过分深入,以此来化解难点。

本文观点鲜明、结构谨严,学生理解起来不是太难,教学中应注重学生在读中体味,注重学生自我发现,真正把“主动权”交给学生。

三、教学过程。

(一)、设置情境,激发兴趣。

(导入新课)1.请同学们来做个算24点的游戏。

(出示4张扑克牌)。

(生算)生1: 5×6-(3+3)=24生2:(5+3)×(6-3)=24生3: 3×5+6+3=24生4:(5-3÷3)×6=24生5:(5-3+6)×3=242师:殊途同归,同学们真聪明。

由此可见,事物的正确答案并不是唯一的,这是为什么呢?带着这个疑问我们一起来学习《事物正确答案不止一个》。

事物的正确答案不止一个引言在我们的日常生活中,我们经常面对各种问题和挑战。

对于这些问题,我们通常会尝试找到一个正确的答案或解决方案。

然而,事实上,在很多情况下,事物的正确答案并不止一个。

这篇文章将通过一些例子来探讨为什么事物的正确答案不止一个,并且为什么这一点对我们的思维和学习有重要意义。

例子一:数学问题让我们从一个简单的数学问题开始。

假设我们需要回答一个简单的算术问题:“2 + 2等于多少?”很明显,大多数人都会给出答案4。

这是因为在传统的数学中,2 + 2确实等于4。

然而,如果我们将问题放在一个更广阔的背景下,比如计算机科学,2 + 2的答案可能会有所不同。

在二进制系统中,2 + 2等于10,而不是4。

这个例子表明,根据不同的框架和背景,事物的正确答案可能会有所不同。

例子二:伦理问题除了数学问题,我们还可以将这个观点应用到伦理问题上。

伦理问题通常涉及道德和价值观,很难有一个单一的正确答案。

比如说,我们可以考虑一个关于堕胎是否应该合法的问题。

有些人认为堕胎是一个人的权利,因为她有权决定如何处理自己的身体。

另一些人则认为堕胎是对无辜生命的侵犯,应该被禁止。

在这个例子中,我们可以看到对于伦理问题,不同的人可能会有不同的正确答案。

重要性和影响理解事物的正确答案不止一个的观点对我们的思维和学习有重要影响。

首先,它鼓励我们保持开放的思维,尊重不同的观点和想法。

如果我们认为只有一个正确答案,并且坚持自己的观点,我们可能会闭塞自己的思维和限制自己的成长。

通过认识到事物的正确答案不止一个,我们可以更好地从他人的经验和见解中学习,拓宽我们的思维和知识。

其次,这个观点还有助于培养我们的批判性思维能力。

当我们面临问题时,我们应该学会审视不同的观点和解决方案,并在其中选择最适合的答案。

这需要我们具备分析和评估的能力,以及勇于质疑和思考的态度。

只有通过批判性思维,我们才能更好地理解问题的复杂性,并找到更全面和综合的解决方案。

《事物的正确答案不止一个》赏析

《事物的正确答案不止一个》赏析【小编寄语】《事物的正确答案不止一个》是一篇典型的议论文,文章聚焦创造性思维,谈如何培养创造性人才的问题。

文章先用四个图形引出“事物的正确答案不止一个”的观点,然后层层推进,提出“不满足于一个答案,不放弃探求”的重要性,以及创造性思维必备的要素;最后得出结论:任何人都有可能成为富有创造性的人。

查字典语文小编跟大家分享的这篇《事物的正确答案不止一个》的赏析文,其独到的鉴赏角度及剖析风格,也非常值得我们读者去学习。

这篇议论文的语言具有独特的风格,它既有一般议论文的准确严谨,同时让人觉得生动活泼,摇曳多姿,它更像一篇演说,读起来如同正在听一位师长,就创造性思维这一严肃而深刻的主题给我们娓娓道来,让我们觉得兴味盎然、受益匪浅。

文章一开头就出示了一个新颖别设的题目,极大地调动读者注意力。

然后,通过一系列的设问,把读者的思想引向深入。

浅显的语言、亲切的话语、第二人称的运用,使读者在自觉不自觉之中便把握住了创造性思维的关键。

然后,再通过古登贝尔克、罗兰、布歇内尔事例生动形象的叙述,进一步激活读者的心理情感,并将这种已激活的心理情感投入到新的思考之中。

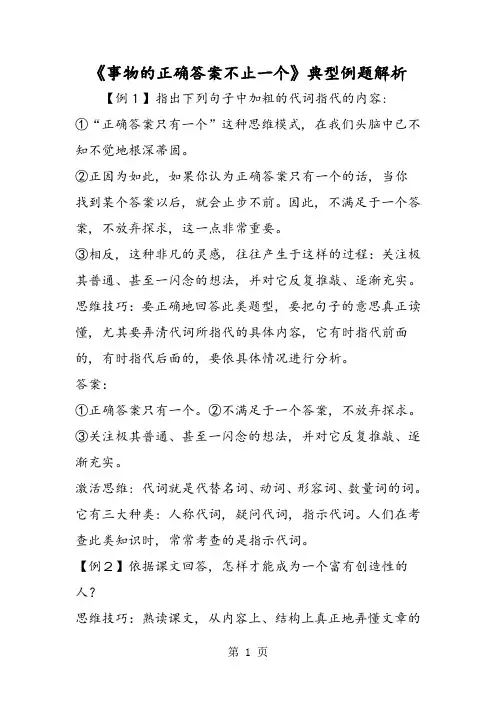

《事物的正确答案不止一个》典型例题解析

【例1】指出下列句子中加粗的代词指代的内容:

①“正确答案只有一个”这种思维模式, 在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。

②正因为如此, 如果你认为正确答案只有一个的话, 当你

找到某个答案以后, 就会止步不前。

因此, 不满足于一个答案, 不放弃探求, 这一点非常重要。

③相反, 这种非凡的灵感, 往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法, 并对它反复推敲、逐渐充实。

思维技巧:要正确地回答此类题型, 要把句子的意思真正读懂, 尤其要弄清代词所指代的具体内容, 它有时指代前面的, 有时指代后面的, 要依具体情况进行分析。

答案:

①正确答案只有一个。

②不满足于一个答案, 不放弃探求。

③关注极其普通、甚至一闪念的想法, 并对它反复推敲、逐渐充实。

激活思维: 代词就是代替名词、动词、形容词、数量词的词。

它有三大种类: 人称代词, 疑问代词, 指示代词。

人们在考查此类知识时, 常常考查的是指示代词。

【例2】依据课文回答, 怎样才能成为一个富有创造性的人?

思维技巧:熟读课文, 从内容上、结构上真正地弄懂文章的

意思。

答案:任何人都拥有创造力, 首先要坚信这一点。

关键是要经常保持好奇心, 不断积累知识;不满足于一个答案, 而去探求新思路, 去运用所得的知识;一旦产生小的灵感, 相信它的价值, 并锲而不舍地把它发展下去。

激活思维:由于此题已限制要依据课文内容来回答, 因此就尽量避免自由发挥, 而要把文章的内容真正读懂, 如果做到了这点, 回答此类问题并不困难。

《事物的正确答案不止一个》学情分析:学生是首次接触议论文,应当较详细的讲解一下议论文的有关知识。

简析教材:《事物的正确答案不止一个》是鲁教版八年级上册第三单元的第一篇课文。

这个单元主要以“求知”与“读书”为主题,同时,这个单元又是集中编排的议论文单元。

学习本篇课文,既可以学习分析议论文的一般方法与技巧,又可以在理解文章的基础上体会文章的主题,进而开拓自己的创新思维。

教学目标:1.知识和技能目标:学习用生动的实例和明白易晓的道理阐述观点的方法以及围绕中心,逐层展开论述的思路。

2.过程和方法:自主、合作和探究3.情感态度价值观:感受作者的求异思维,加强对确立创造性思维方式重要性的认识。

教学重点:学习用生动的实例和明白易晓的道理阐述观点的方法以及围绕中心,逐层展开论述的思路。

教学难点:围绕中心,逐层展开论述的思路。

教学方法:朗读法、自主合作与探究教学安排:一课时教学过程:一、导入新课。

1.直入课题。

2.苏轼的《题西林壁》大家一定不陌生,谁来谈谈对“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的理解?其中包含着怎样的哲理?大千世界多姿多彩,千变万化,即使是同一个事物,角度不同,答案无穷。

美国实业家罗迦.费.恩格由四个几何图形引发出“事物的正确答案不止一个”的观点。

今天学习课文,看看能否从中获得一些启示。

(揭示课题并板书。

)3.教师板书:1+1=?(可以是一个王字,一滴水加一滴水还是一滴水,一支笔加一张纸,可能是一首瑰丽的诗等,板书课题。

)二、简单介绍有关议论文的知识。

(仅供参考或者本部分内容可利用自习课完成。

)1.议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实.讲道理,直接表达作者的观点和主张的常用文体。

它不同于记叙文以形象生动的记叙来间接地表达作者的思想感情,也不同于说明文侧重介绍或解释事物的形状、性质、成因、功能等。

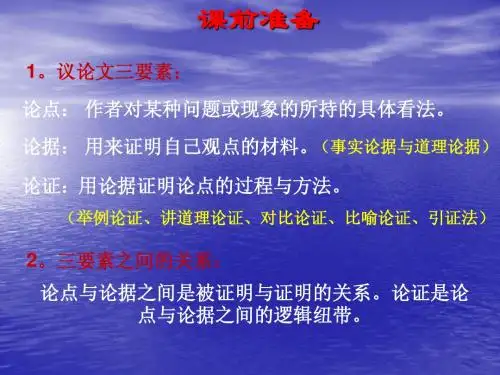

2.议论文的三要素:论点、论据、论证议论文的三要素缺一不可,论点是论据的基础,论据是为论点服务的,论据与论点之间是证明与被证明的关系,论证是论点和论据之间的逻辑关系纽带。

《事物的正确答案不止一个》教学设计【教学目标】(一)知识与能力目标1、积累字词并学会运用。

2、初步了解议论文的基本结构:提出问题,分析为题,解决问题。

(二)过程和方法目标1、在快速高效的默读中,筛选信息,初步领会文章的基本内容,理清文章思路。

2了解议论文常用的道理论证、举例论证的方法;体会本文语言严谨平和的特点。

(三)情感态度与价值观目标激发学生的创造性思维,培养学生的创新能力,鼓励学生用心做一个具有创新精神的人。

教学重点:梳理议论思路,准确找出本文的中心论点;引导学生用心做一个具有创新精神的人。

教学难点:梳理议论思路,准确找出本文的中心论点;学生怎样成为具有创新精神的人。

重点、难点突破:1.学习本文重点在于掌握本文紧扣中心逐层展开论述的思路,以及运用摆事实论证的写法这一点可在学生充分自读的基础上,教师作必要的点拨完成2.理解富有创造力的人与缺乏创造力的人之间的区别是教学的难点,这一点可以通过师生补充举生活实例加以分析完成3.既然人人都有创造力,为什么有了成了科学家、发明家,而有的人却庸庸碌碌,一事无成,这是学习时,可能产生的疑点这一点可以通过师生对课文第12、13节的内容进行分析,甚至可以补充一些事例来加深理解【教学方法】自主学习、合作探究与讲练结合师生互动活动设计l、学生自读文章,了解大意,思考论证的中心及论证方法2、教师设计启发性问题,完成学习“重点”和“难点”【课时安排】一课时【教学过程】一、导入新课,明确学习目标。

(出示图片)你在图中看到了什么?学生发言,教师总结:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,的确角度不同,标准不同,得出的答案结论就会有所不同,今天我们来学习课文《事物的正确答案不止一个》。

二、简介作者:罗迦·费·因格,1948年生,当代美国实业家、学者、创造学家曾任加利福尼亚创意顾问著作有《当头棒喝》、《创造性纸牌》等“唯一真正快乐的人们是儿童和富有创造性的那一部分人”是他的名言三、导学案预习检测:汲取(jí)吸取汲,从下往上打水根深蒂固(dì)比喻根基深厚牢固,不可动摇锲而不舍(qiè)刻一件东西,一直刻下去不放手比喻有恒心,有毅力孜孜不倦(zī)勤勉的样子不言而喻(yù)不用说就可以明白持之以恒(héng)有恒心地坚持下去四、自读感知,整体把握学生速读课文,思考:本文论述的中心问题是什么?本文的结构是怎样的?学生讨论后明确:论述的中心是怎样才能成为一个富有创造性的人段落层次提纲:(1)举例论证事物的正确答案不止一个(第1~3段)(2)论证创造性思维的要素及其所引发的创造力(第4~8段)(3)论证怎样拥有创造力,提出论点(第9~13段)五、合作探究:学生细读课文,投影思考题,讨论分析,完成“学习重点”,突破“学习难点”(1)事物的正确答案为什么不止一个?(2)为什么要确立“事物的正确答案不止一个”的思维方式?用了怎样的论证方法阐明这一事理的?运用这一论证方法有什么好处?(3)产生创造性思维必须具备哪些条件?又用了怎样的论证方法论证的?(4)区分一个人是否拥有创造力,关键看什么?(5)如何才能成为一个富有创造性的人?明确:(1)因为事物是丰富复杂的,生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样的明确:(2)作者运用了正反对比的论证方法阐述这一道理的先从反面说,“如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前”;再从正面说:“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”正反对比,使说理全面,而又透彻,增强了说服力明确:(3)A、有渊博的知识B、有探求新事物、并为此活用知识的态度和意识C、持之以恒地进行各种尝试为论述这一道理,作者主要采用了举例论证的方法事例典型,有代表性,具体确凿地阐明了事理明确:(4)作者通过引用某心理学专家小组的研究结论,指出区分是否富有创造力,关键在于能否留意自己细小的想法明确:(5)关键要做到三点:一是“要经常保持好奇心,不断积累知识”;二是“不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识”;三是“一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去”六、文章小结论证中心:怎样才能成为一个有创造性的人?论证过程:事物的正确答案不止一个——确立创造性思维方式——拥有创造性思维必需的要素——坚信人人都有创造力——创造性人才必备的条件处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

事物的正确答案不止一个议论文阅读原文附答案不过,这种创造性的思维是否任何人都具备呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢?一个心理专家组对实际从事创造性工作的人和不从事创造性工作的人进行了调查和研究,得出以下结论:“有创造力的人认为自己有创造力;缺乏创造力的人不认为自己有创造力。

”认为“我不具备创造力”的人当中,有的觉得创造力仅仅是贝多芬、爱因斯坦以及莎士比亚他们的,从而进行自我压制。

不言而喻,在创造的宇宙里,贝多芬、爱因斯坦、莎士比亚是光辉灿烂的明星。

然而在大多数情况下,即便是他们,也并非轻而易举就能获得如此非凡的灵感。

相反,这种非凡的灵感,往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法,并对它反复推敲,逐渐充实。

从这个角度来看,区分一个人是否有创造力的主要原因之一是,有创造力的人关注他们的小想法。

即使他们不知道未来会发生什么,他们也知道小的想法会带来大的突破,并坚信他们能够实现。

任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。

关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。

如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造性的人。

1.这些段落的论点是a.富于创造力的人,认为自己具有创造力。

b、有创造力的人会注意他们的小想法。

c.任何人都拥有创造力。

d、缺乏创造力的人不认为自己有创造力。

2.这几段文字没有运用的论证方法是a、举例说明B.比较说明C.理性说明D.隐喻说明3.创造力有哪些必需的要素?下列说法正确的一项是a、永远保持好奇心;探索新思路;产生小小的灵感。

b.经常保持好奇心;不满足于一个答案;产生小的灵感。

c、不断积累知识;运用所学知识;坚持不懈地发展它。

d.不断积累知识;不满足于一个答案;锲而不舍地把它发展下去。

1.c2.d3.c。

《事物的正确答案不止一个》难点解析【师生对话】师:本文的标题明确的提出了什么观点?生:题目提出了论点:事物的答案不止一个。

师:本文的开头十分新颖,新在哪里?好在哪里?生:通过图形提出问题,这种开头很新颖。

四个答案全部正确,这种题目很新颖。

这个开头是有图形的问题,十分引人注意;这个问题是个几何题,又好像是智力测验题,有趣,引人深思。

师:为什么会有四个答案?生:因为看图形的角度不同,所以四个答案全对。

师:为什么说“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”?生:因为1、生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。

2、情况变化,解决问题的方法也要变化。

3、如果认为答案是惟一的,找到答案就会止步不前。

生:创造性思维有哪些必需的要素呢?师:必需的要素有:1、孜孜不倦地汲取知识,使自己渊博。

2、必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。

3、持之以恒地进行各种尝试。

师:发挥创造力的关键是什么呢?生:是“必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试”。

师:作者为了证明“发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识”,举了哪两个例子?生:1、约翰·古登贝尔克发明印刷机和排版术。

2、罗兰·布歇内尔发明了对战型的乒乓球游戏。

师:区分一个人是否拥有创造力,主要根据之一是什么?生:“留意自己细小的想法,即使他们不知道将来会产生怎样的结果,但他们很清楚,小的创意会打开大的突破口,并坚信自己一定能使之变为现实。

”师:做一个富于创造性的人,关键在哪里?生:1、要经常保持好奇心,不断积累知识。

2、不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识。

3、一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。

【课文解析】《羊城晚报》2002年2月7日上有一篇文章:树上有5只鸟,一枪打死了一只,还剩几只?这是个老掉牙的问题。

但如果我们展开想像的翅膀,会发现不同年龄、不同阅历、不同阶层的人对这个问题会作出截然不同的回答。

事物的正确答案不止一个教案《事物的正确答案不止一个》教案(精选4篇)作为一位优秀的人民教师,编写教案是必不可少的,教案是实施教学的主要依据,有着至关重要的作用。

教案应该怎么写才好呢?为了让大家更好的写作事物的正确答案不止一个教案相关内容,作者精心整理了4篇《事物的正确答案不止一个》教案,欢迎查阅与参考。

九年级上册《事物的正确答案不止一个》教案篇一教学思路:利用故事、图形等激发学生创造性思维的能力,紧扣“事物的正确答案为什么不止一个”以及“怎样才能成为一个富有创造精神的人”的重点,让学生理清作者的思路及“事物的正确答案不止一个”的思维方式和创造性思想、创造力之间的关系,让学生更清楚地认识到作者在文中所阐述的观点。

教学目标:1、理清“事物的正确答案不止一个”的思维方式与创造性思想、创造力之间的关系。

2、激发学生的创造性思维,培养学生的创新能力。

教学构想:情境法、讨论法。

教学时数:一课时。

教学内容:一、导入新课。

1、请同学们回忆一下小学学的苏轼《题西林壁》。

让我们一起来背一下呀。

(生背)题西林壁苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2师:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”说明什么?(生:同一事物在不同的观察角度下会有不同的理解和感受。

)3、师:由此可见,事物的正确答案并不是先进的,这是为什么呢?带着这个疑问我们一起来学习第十八课《事物正确答案不止一个》。

(板书)二、初读课文。

(找出观点)师:请同学们对照注释默读课文。

同时用笔在书上划出作者总结性的语句。

(学生默读)师:作者在本文开头设置了一个有趣的问题,请大家思考一下,这是为了告诉我们一个什么样的观点?(生答:“因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点是较重要的。

”)师:对,在生活中,看问题的角度,对问题的理解、解决问题的方法不同,以及思维视角的转换,都会使得事物的答案是多种多样的。

三、研读课文(理清关系)1、师:请大家看这样一个故事。

2023年《事物的正确答案不止一个》阅读练习及答案2023年《事物的正确答案不止一个》阅读练习及答案1①“正确的答案只有一个”这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。

事实上,若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。

麻烦的是,生活中的大部分事物并不像某种数学问题那样。

生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。

由于情况的变化,原来行之有效的方法,到了现在往往不灵了。

正因为如此,如果你认为正确的答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要。

②然而,寻求第二种答案,或是解决问题的其他路径和新的方法,有赖于创造性的思维。

那么,创造性的思维又有哪些必需的要素呢?③有人是这样回答的:“富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。

从古代史到现代技术,从数学到插花,不精通各种知识就一事无成。

因为这些知识随时都可能进行组合,形成新的创意。

这种情况可能出现在六分钟之后,也可能在六个月之后,六年之后。

但当事人坚信它一定会出现。

”④对此我完全赞同。

知识是形成新创意的素材。

但这并不是说,光凭知识就能拥有创造性。

发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。

创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试。

⑤这方面的典型代表,首推约翰·古登贝尔克。

他将原来毫不相关的两种机械——葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,开发出一种新产品。

因为葡萄压榨机用来从葡萄中榨出汁,所以它在大面积上均等加力。

而硬币打制器的功能则是在金币之类的小平面上打出印花来。

有一天,古登贝尔克半开玩笑地自言自语道:“是不是可以在几个硬币打制器上加上葡萄压榨机的压力,使之在纸上打印出印花来呢?”由此发明了印刷机和排版术。

⑥另一个例子是罗兰·布歇内尔。

1971年的一天,布歇内尔边看电视边这么想:“光看太没有意思了。

《事物的正确答案不止一个》论点分析

本文提出了一系列有真知灼见、发人深省的观点。

针对“正确答案只有一个”这种在人们头脑中早已根深蒂固的思维模式,作者提出了“事物的正确答案不止一个”的观点。

分析这个观点时,又表达了如下看法:认为正确答案只有一个,容易止步不前;不满足于一个答案,就不会放弃探求。

在论述创造性思维时,又表述了“发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识”的主张。

在论述“创造性的思维是否任何人都具备”的问题时,引述了专家的结论:“富于创造力的人,认为自己具有创造力;缺乏创造力的人,不认为自己具有创造力”。

在论述“区分一个人是否拥有创造力”时,表达了“拥有创造力的人留意自己细小的想法”的见解等。

观点新颖,让人耳目一新,尤其对学生很有启发。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。