第二节 气温、降水和气候特征

- 格式:ppt

- 大小:5.41 MB

- 文档页数:30

气温、降水和气候特征【教学内容】天气和气候、气温和降水。

【教学目标】1.区分“天气”和“气候”的概念,并能正确运用。

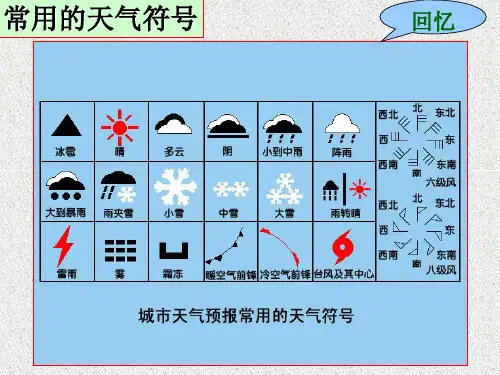

2.识别常用天气符号,看懂简单天气图。

3.知道天气对人类生产生活的影响,养成收集天气资讯的习惯。

4.知道人类活动对天气的影响,提升环保意识。

【教学重难点】重点:1.理解“天气”和“气候”的概念,并能正确运用。

2.识别常用的天气符号,并看懂简单的天气图。

3.天气或气候对生产生活的影响,感悟“天、地、人”之间关系,提升环保意识。

难点:气候概念的建立;养成收集天气资讯的习惯,提升环保意识。

【教学过程】一、提问导入1.你平时坚持收听天气预报或收集天气资讯吗?2.你通过什么途径完成课前实践活动中的“迷你小活动——收听、记录近一周的天气预报”的?组织学生交流,教师适时点评。

二、讲授新课【展示】获取天气资讯图片【小结】收集天气资讯有多种途径:如网站、手机(电话)、电视、广播、报纸等。

1.观察你的记录表,看看天气预报的主要内容有哪些?组织学生交流【展示】北京天气预报一周图片【引导并小结】天气预报主要内容:当天或几天内的阴晴、雨雪、温度、风力等大气现象和状态。

除此之外还有空气质量、生活指数等。

2.联系生活实际和你收集的资料,说一说:(1)什么是天气?有何特点?(2)为什么要收听(看)天气预报?(3)为何电视台每天在不同时段都要播报天气预报?组织小组代表进行交流,师适时点评。

点评:天气及特点。

3.读图3-8,结合生活实际说出天气预报主要从哪些方面,用什么符号来描述天气状况。

【展示】练习1:判断下列那些是描述天气的?说出判断理由。

A.东边日出西边雨B.冬冷夏热C.风和日丽D.四季如春E.早穿皮袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜F.忽如一夜春风来,千树万树梨花开【小结】判断依据是天气短时多变的特点。

【展示】提升天气特点的具体表现:一是同一地方不同时刻天气可能差别很大;二是同一时刻不同地方的天气可能差别很大。

【展示】天气与生产生活相关图片和资料,说出天气的影响(依次是交通、生命财产、农业、军事、生活)【提问】要把蓝天留住,北京的中学生应该怎么做?组织学生交流,教师适时点评。

气温和降水第1课时气温世界气温的分布设计说明等值线图的阅读是初中地理教学的重点和难点。

在前面的章节中,学生已经学习了等高线地形图的判读,因此,本节课设置“温故知新”环节,调动学生的旧知,迁移协助理解核心概念、读图方法。

借助“世界1月平均气温分布”“世界7月平均气温分布”“世界年平均气温分布”,引导学生分别描述1月平均气温、7月平均气温、年平均气温的分布特征,进而归纳出世界气温分布的一般规律。

学习目标1.知道气候最基本的两个要素是气温和降水。

(区域认知)2.说出气温的含义及测定方法。

(地理实践力)3.说出等温线的含义,掌握阅读等温线分布图的方法。

(地理实践力)4.阅读世界年平均气温分布和1月、7月平均气温分布,描述和简要归纳世界气温分布特点。

(地理实践力、综合思维)重点难点重点:1.等温线分布图的阅读。

2.世界气温分布特点。

难点:世界气温分布特点。

教学方法创设情境法、自主学习法、读图法、问题分析法、合作探究法等。

教学过程一、预习检查完成《七彩作业》知识梳理部分的内容。

二、学习任务一教学模块师生活动设计意图教师:出示教材第86页两幅景观图,你们能否说出这两个地区1月的气温有什么特点?是什么原因造成了这些地区的景观差异?学生:是由于气温和降水量不同造成的。

教师:世界各地的气温和降水有什么分布特点呢?今天,我们一起来学习这一部分内容。

观察景观图片,明确气温和降水的差异造成世界各地不同的景观。

教师:新疆流传着一句话,那就是“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”。

思考为何会出现这种现象。

教师:自学教材87页内容和“活动”,回答下列问题。

(1)概念:气温指的温度,常用(℃)表示。

(2)气温的测定①测量工具:。

②测量时间:一般在北京时间、、、。

通过自主学习,了解气温的概念和单位、气温的测定。

③阅读教材第87页图5-8“百叶箱与某天4次气温观测记录”是。

学生:(1)空气摄氏度(2)①温度计②2时8时14时20时③9.5℃教师:思考当地气温在一天中、一年中是如何变化的。

第二章中国的自然环境第二节气候知识点1:冬季南北温差大,夏季普遍高温1.冬季气温分布特点:(1)特点:冬季,我国南北气温差别很大。

大部分地区1月平均气温由南向北逐渐降低。

漠河和海口的1月平均气温相差约50℃。

(2)原因:①纬度位置:②冬季风:(3)1月0℃等温线:1月0℃等温线大致沿青藏高原的东南边缘和秦岭——淮河一线分布,这条线以南的大部分地区,1月平均气温在0℃以上;这条线以北的大部分地区,1月平均气温在0℃以下,1月等温线分布密集。

(4)极值点:我国冬季最冷的地方是黑龙江省漠河的北极村,1月平均气温为-30.6℃,那里曾经出现过-52.3℃的极端最低气温;气温最高处是海南省南部、雷州半岛南部、台湾岛南部等。

2.夏季气温分布特点:(1)特点:夏季,我国大部分地区普遍高温。

大部分地区7月平均气温在20℃以上。

只有青藏高原等少数地区,气温相对较低。

(2)成因:(3)极值点:①我国夏季最热的地方是新疆的吐鲁番,7月平均气温为33℃,人称“火洲”。

那里极端最高气温曾达到49.6℃,而不是海南岛。

②我国夏季平均气温最低的是青藏高原,不是纬度高的黑龙江省漠河县北极村。

3.温度带:(1)温度带的划分:①划分依据:根据气温的南北差异,结合农业生产实际,以活动积温为主要指标进行划分。

②主要温度带:从北到南,可以将我国划分为6个温度带:寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带。

另外,还有一个地高天寒、面积广大的青藏高原区。

如下图所示:方法总结1:地跨多个温度带的省区地跨三个及以上温度带的省区有内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、云南省;甘肃省是我国唯一跨越了亚热带、暖温带、中温带和青藏高原区四个温度带的省级行政区域。

(1)分布特点:从总体上看,我国降水的空间分布很不均匀。

年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。

东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

第二节中国的气候我国根据≥10℃积温自北向南划分五个温度带,即寒温带、中温带、暖温带、亚热带、a.800mm 年等降水量线,它大致经青藏高原东南边缘,然后折向东,沿秦岭——淮河一线,此线以东、以南地区年降水量大于800mm ,为温润区。

是我国主要的水田作业区,农业以水稻生产为主;此线以北为半湿润区,以旱作农业为主;b:400mm 年降水量线,此线大致沿大兴安岭—长城一线到兰州,向西南,经青藏高原到冈底斯山一线。

此线是我国半湿润区和半干旱区的大致分界线,也是我国农耕区与畜牧业区的分界线;c:200mm 年等降水量线:大致经内蒙古中部——贺兰山——祁连山经青藏高原一线。

此线大致是我国半干旱区和干旱区的分界线。

年降水量200mm 以下的地区,多为荒漠地区,除有灌溉水源的绿洲以外,自然环境恶劣,人烟稀少,十分荒凉。

4、我国雨带的推移规律及影响⑴锋面雨带的形成:当夏季风的暖湿气流登陆北上时,与从北方南下的冬季风的冷干气流相遇,较轻的暖湿气流被抬升到冷空气之上。

暖湿气流在上升过程中,气温不断降低,冷凝致雨,形成锋面雨,从而在我国东部地区冷暖气流交汇的地带出现一条降水较多的锋面雨带。

⑵锋面雨带的移动:五月,雨带徘徊在南岭一带;六月,雨带移到长江流域以后,在江淮之间摆动一个月左右(梅雨);七月上旬,雨带开始向北向西推移,七、八月份到达华北、东北等地。

(六、七、八月西南、两广地区还受西南季风影响)注图中阴影与非阴影的分界线为我国季风区与非季风区的分界线: 大兴安岭─阴山─贺兰山─巴颜喀拉山─冈底斯山一线[注意]除了夏季风进退及由此而形成的锋面雨以外,地形和台风也是影响我国降水的因素。

例如:我国降水最多的地方——火烧寮,就位于正对东南季风的山谷迎风坡地带;我国降水量最少的吐鲁番——托克逊,则位于深居内陆的盆地中,地形闭塞,降水极少。

另外,夏秋季节,影响我国东南沿海的台风,也往往带来大量降水。

5、干湿地区划分及分布我国根据降水量和蒸发量的关系,自东南向西北分布湿润地区、半湿润地区、半干旱地。