注意理论、实验、研究方法与应用

- 格式:ppt

- 大小:702.50 KB

- 文档页数:86

第1篇一、实验背景随着社会的发展和科技的进步,人们对注意力集中能力的重视程度日益提高。

注意力集中能力是人们进行学习、工作和日常生活的重要能力之一,它直接影响着个体的工作效率和生活质量。

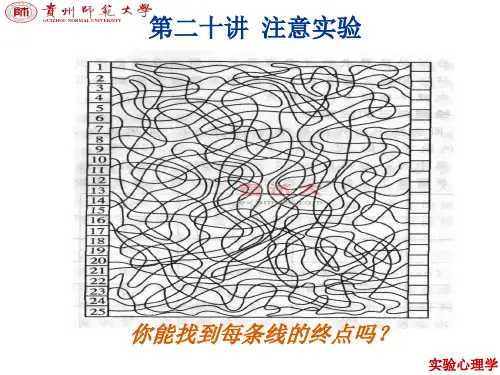

为了研究注意力集中能力的影响因素,本实验旨在探讨不同刺激难度、试验时间对注意力集中成绩的影响,并验证注意的集中在学习和工作过程中的作用。

二、实验目的1. 比较刺激难度对注意力集中成绩的影响。

2. 比较试验时间对注意力集中成绩的影响。

3. 验证注意的集中在学习和工作过程中的作用。

三、实验方法1. 实验设计本实验采用多因素实验设计,以刺激难度和试验时间为自变量,以注意力集中成绩为因变量。

实验分为三个阶段:(1)刺激难度阶段:分为简单、中等、困难三个难度等级。

(2)试验时间阶段:分为30秒、60秒、90秒三个时间等级。

(3)注意力集中成绩阶段:记录每个被试在每个刺激难度和试验时间等级下的正确率。

2. 实验对象本实验招募了30名大学生作为被试,其中男性15名,女性15名,年龄在18-25岁之间。

3. 实验材料本实验采用计算机软件进行刺激呈现,刺激内容为简单的几何图形和文字。

实验过程中,被试需在规定时间内完成对刺激的识别和判断。

4. 实验程序(1)实验开始前,向被试介绍实验目的、程序和注意事项。

(2)被试随机分配到不同的刺激难度和试验时间等级。

(3)每个被试在规定时间内完成刺激识别和判断任务。

(4)记录每个被试在每个刺激难度和试验时间等级下的正确率。

四、实验结果1. 刺激难度对注意力集中成绩的影响通过方差分析发现,刺激难度对注意力集中成绩有显著影响(F(2,56) = 3.54, p < 0.05)。

具体而言,随着刺激难度的增加,被试的正确率逐渐降低。

2. 试验时间对注意力集中成绩的影响通过方差分析发现,试验时间对注意力集中成绩有显著影响(F(2,56) = 5.21, p < 0.05)。

具体而言,随着试验时间的延长,被试的正确率逐渐降低。

第1篇一、实验目的通过本次实验,了解注意集中实验的基本原理和方法,掌握注意集中实验的操作步骤,培养实验操作技能,提高对注意集中现象的理解和认识。

二、实验原理注意是心理活动对一定对象的指向和集中,是心理过程的动力特征之一。

注意集中实验主要研究注意在心理活动中的作用,以及注意集中现象的影响因素。

1. 注意集中实验的基本原理注意集中实验主要采用反应时实验法,通过测量被试者在特定条件下的反应时,来研究注意集中现象。

实验过程中,被试者需要集中注意力,对特定的刺激做出反应。

2. 注意集中现象的影响因素(1)刺激强度:刺激强度越大,注意集中程度越高。

(2)刺激频率:刺激频率越高,注意集中程度越高。

(3)被试者心理状态:被试者心理状态良好,注意集中程度较高。

(4)实验任务难度:实验任务难度适中,有利于被试者集中注意力。

三、实验器材1. 实验仪器:反应时实验系统、计算机、刺激呈现器、数据采集器。

2. 实验材料:实验任务软件、实验指导书。

四、实验步骤1. 实验准备:安装实验软件,检查实验仪器,调试实验参数。

2. 被试者招募:招募符合实验要求的被试者。

3. 实验指导:向被试者讲解实验目的、实验步骤、注意事项,并进行实验前的练习。

4. 实验操作:(1)被试者坐在实验椅上,注视屏幕中央的十字注视点。

(2)实验开始,刺激随机呈现,被试者需在特定条件下对刺激做出反应。

(3)记录被试者的反应时数据。

5. 实验结束:向被试者表示感谢,回收实验材料。

五、实验结果与分析1. 数据处理:对实验数据进行分析,包括反应时、准确率等指标。

2. 结果分析:(1)分析不同刺激强度、刺激频率、被试者心理状态、实验任务难度对注意集中现象的影响。

(2)比较不同实验条件下注意集中程度的差异。

六、实验结论通过本次实验,我们了解了注意集中实验的基本原理和方法,掌握了注意集中实验的操作步骤。

实验结果表明,刺激强度、刺激频率、被试者心理状态、实验任务难度等因素对注意集中现象有显著影响。

第1篇在教育教学过程中,注意规律是影响学生学习效果的重要因素之一。

注意规律指的是个体在注意过程中所遵循的规律性变化,包括注意的广度、稳定性、分配和转移等方面。

本文将探讨注意规律在教学实践中的应用,以期为提高教学效果提供理论支持和实践指导。

一、注意的广度在教学中的应用注意的广度,又称注意的范围,是指在同一时间内,人们能够清楚地知觉到的对象的数量。

在教学过程中,教师应充分利用注意的广度规律,提高课堂教学的效率。

1. 合理组织教学内容:教师应根据学生的认知特点,将教学内容进行合理划分,将相关知识点整合在一起,以便学生在短时间内获得更多的信息。

2. 运用多种教学方法:教师可以通过多媒体教学、案例分析、小组讨论等多种教学方法,拓宽学生的视野,提高学生的注意广度。

3. 创设教学情境:教师应结合学生的生活实际,创设生动有趣的教学情境,激发学生的学习兴趣,提高学生的注意广度。

二、注意的稳定性在教学中的应用注意的稳定性是指注意在一定时间内相对稳定地保持在某种事物或某种活动上。

在教学过程中,教师应注重培养和保持学生的注意稳定性。

1. 合理安排教学节奏:教师应根据教学内容和学生的认知水平,合理安排教学节奏,避免过快或过慢,保持学生的注意稳定性。

2. 运用教学技巧:教师可以通过提问、互动、游戏等教学技巧,激发学生的学习兴趣,提高学生的注意稳定性。

3. 注重教学反馈:教师应及时给予学生反馈,帮助学生巩固所学知识,提高学生的注意稳定性。

三、注意的分配在教学中的应用注意的分配是指在同一时间内,将注意指向两种或两种以上的对象或活动。

在教学过程中,教师应培养学生的注意分配能力,提高学生的综合素质。

1. 培养学生的自主学习能力:教师应引导学生学会自主学习,将注意力分配到学习任务和自我监控上。

2. 开展实践活动:教师可以通过开展实践活动,让学生在实践过程中锻炼注意分配能力。

3. 运用教学手段:教师可以运用多媒体教学、分组讨论等手段,培养学生的注意分配能力。

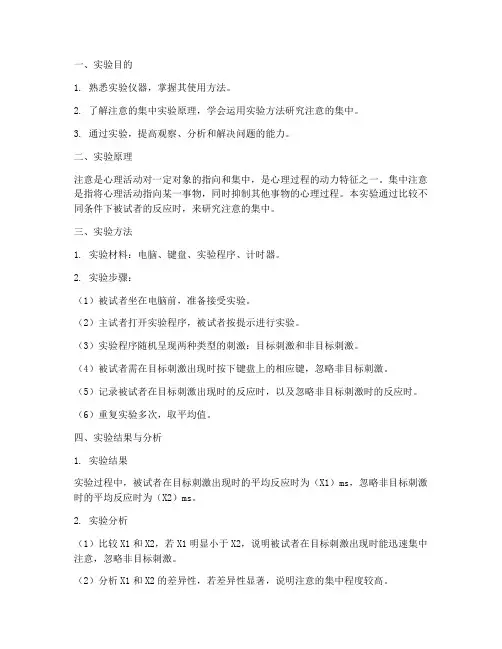

一、实验目的1. 熟悉实验仪器,掌握其使用方法。

2. 了解注意的集中实验原理,学会运用实验方法研究注意的集中。

3. 通过实验,提高观察、分析和解决问题的能力。

二、实验原理注意是心理活动对一定对象的指向和集中,是心理过程的动力特征之一。

集中注意是指将心理活动指向某一事物,同时抑制其他事物的心理过程。

本实验通过比较不同条件下被试者的反应时,来研究注意的集中。

三、实验方法1. 实验材料:电脑、键盘、实验程序、计时器。

2. 实验步骤:(1)被试者坐在电脑前,准备接受实验。

(2)主试者打开实验程序,被试者按提示进行实验。

(3)实验程序随机呈现两种类型的刺激:目标刺激和非目标刺激。

(4)被试者需在目标刺激出现时按下键盘上的相应键,忽略非目标刺激。

(5)记录被试者在目标刺激出现时的反应时,以及忽略非目标刺激时的反应时。

(6)重复实验多次,取平均值。

四、实验结果与分析1. 实验结果实验过程中,被试者在目标刺激出现时的平均反应时为(X1)ms,忽略非目标刺激时的平均反应时为(X2)ms。

2. 实验分析(1)比较X1和X2,若X1明显小于X2,说明被试者在目标刺激出现时能迅速集中注意,忽略非目标刺激。

(2)分析X1和X2的差异性,若差异性显著,说明注意的集中程度较高。

(3)探讨影响注意集中的因素,如被试者的年龄、性别、心理素质等。

五、实验结论本实验结果表明,在目标刺激出现时,被试者能迅速集中注意,忽略非目标刺激。

这说明注意的集中程度较高,与被试者的心理素质、年龄、性别等因素有关。

六、实验讨论1. 注意集中实验在心理学研究中的应用:注意集中实验是心理学研究中常用的一种实验方法,可用于研究注意的分配、转移、稳定性等心理现象。

2. 注意集中实验的局限性:本实验仅采用反应时作为指标,未考虑其他因素对注意集中程度的影响。

3. 未来研究方向:进一步探讨影响注意集中的因素,如环境、任务难度、个体差异等。

七、实验改进1. 丰富实验材料,如增加刺激类型、变化刺激强度等。

《小学一年级学生课堂注意力的培养研究》小课题研究方案2015-07-14 17:59:06《小学一年级学生课堂注意力的培养研究》小课题研究方案一、小课题的核心概念及界定注意力是指心理活动集中和指向一定的客体,是重要的智力因素之一。

注意力能保证人更清楚、更完善地认识事物。

对学生的学习而言,注意是顺利完成学习任务的保证。

注意力的好坏决定着学生学习效果的优劣。

一年级的学生的注意发展存在着无意注意仍起重要作用,对具体生动、直观形象的事物的注意占优势,注意有明显的情绪色彩的特点,表现为缺乏自制力,上课易走神,影响了课堂教学质量。

因此,培养一年级学生的注意力对于提高课堂教学效率来说至关重要。

二、小课题研究的背景和意义(一)研究背景1. “注意”这种心理现象在小学生学习中的重要性。

俄国教育家乌申斯基曾对“注意”的作用进行过这样的阐释:“注意是一扇门,一切来自外部世界的刚刚进入人的心灵的东西都要从它那里通过。

”所以注意不仅是一切认识过程的开端,而且伴随着心理过程的始终。

那么注意品质的高低,直接影响学生的良好的学习习惯的养成和对知识的吸收。

著名教育家蒙台梭利说:“最好的学习方法就是让孩子聚精会神地学习。

”孩子若没有足够的注意力,会影响学习的品质和效果;相反的,对任何事若能专心、投入地学习,不仅学习品质佳,相对地,学习成果也会高人一等。

”由此可见,注意品质对于孩子的成长非常重要。

2. 改变目前小学生注意品质存在现状的需要。

据观察现在大部分小学生的注意品质不够集中,发展不太稳定。

在课堂上表现为容易分神,爱做小动作,或随便说话,做作业时做一会玩一会,并且容易受到外界干扰等等。

这些都是学习效率下降、学习效果不好的重要原因。

3.教师发展的需要。

关注小学生注意品质的培养有助于促进教师不断学习,改进课堂管理方法,进一步提高组织教学的能力和驾驭课堂的能力。

有助于教师深入钻研教材,精心设计课堂教学,激发学生的学习兴趣,让学生能够注意力集中的参与学习,省时高效的完成学习任务。

注意的理论共有五种:过滤器模型、衰减器模型、创造性综合选择说、后期选择理论、资源限制说。

1.过滤器模型,这是彻里用实验“双耳分听实验”得出的一个模型,这个实验的原理其实很简单,就是两个耳朵听不一样的声音,让你大声重复一只耳朵里的内容,于是就发现另一只耳朵听到的内容你根本听不到。

于是彻里说,是因为你的注意就像一个保安,他把不需要的刺激统统挡在了认知的大门之外。

2.衰减模型,莫瑞进一步使用了这个实验,他发现好像不是这样,他觉得其实两只耳朵的内容你都听到了,只是受到注意的那只耳朵的内容被加工,不注意的那只耳朵的内容虽然进入了你的大脑,但是由于没有受到照顾,很快就走丢了。

但是他指出,如果有的信息很重要,比如你的名字,就算是在非追随耳依然能够受到良好的加工。

(鸡尾酒效应可以用这个理论解释)3.创造性综合选择说。

奈瑟。

他认为,注意是人们对刺激知觉结果的积极、主动的预料,这种积极、主动的预料必将导致个体在内部图式上对感觉材料的综合。

奈瑟把认知过程分为两个水平:一种是粗糙的、平行的和迅速的前注意加工水平;另一种是精细的、序列的和缓慢的加工水平。

听着很难理解是吧,我来举个例子,你看魔术师变魔术,一刀下去你觉得绳子肯定断了,这就是一种积极主动的预料,但是呢,绳子完好无损,你就开始纳闷了,哎呀他怎么就没断呢?你陷入了深深的思考,这就是精细的序列的缓慢地加工。

我们生活中大部分时间都是自动化的,只有你的钥匙打不开门的时候,你才回去细细思考拧钥匙这个动作是怎么做的。

4.后期选择理论,特雷斯。

他认为,两只耳朵的信息都进入了你的认知,都进行了加工,你的注意只是去选择你对谁进行反应。

5.资源限制说(这种学说最受到认可)卡尼曼,他认为,注意到没注意到完全是因为我们大脑的处理能力有限,你来处理信息,好比你去超市买东西,你能买多少东西取决于你蚂蚁花呗有多少额度。

也就是说我们处理信息取决于你有多少的资源。

第六章注意第一节注意的理论和实验一、过滤器理论与双耳分听技术(一)理论的提出1958年,英国心理学家布罗德本特(Broadbent )在双耳听实验基础上提出早期选择模型。

(二)过滤器理论的基本观点该理论认为:注意在行为上的特点就是人们能选择一部分信息进行加工,而忽略其他信息,那么,可以将人类的注意理解为信息加工系统中的一个瓶颈或阀门,注意就像过滤器一样只允许一部分信息通过瓶颈。

(三)过滤器理论的实验方法•双耳分听技术就是让被试的双耳同时听到两个不同的信息,以此进行研究的技术。

通常用立体声耳机来实现。

(四)过滤器理论的三种模型-1.早期选择模型(单通道模型)•提出者:布罗德本特-基本模型基本观点:注意的瓶颈位于信息加工的早期阶段,以避免中枢系统超载。

过滤器按“全或无”的方式工作,新异的、较强的、为人期待的或有生物学意义的信息容易受到注意。

基本验证实验:左耳右耳呈现6429信息73实验结果:•被试在这样的实验中通常采用两种应对策略:•以耳朵为单位分别再现左右耳所听到的信息;再现正确率为65%•以双耳同时接收信息的顺序成对地再现信息,如6-4 ; 2-9....正确率为20%问:布罗德本特认为这样的实验结果支持了早期选择模型。

为什么?请同学们解释。

不支持单通道模型的实验----- Gray & Wedderbur n 的实验(1960)结果:被试多数是按意义再现。

说明:过滤器可能通过不止一个通道的信息。

2•中期选择模型(衰减模型)•提出者:1964年,特雷斯曼(Treisman )•实验方法:设计追随耳实验追随耳实验,就是要求被试在双耳分听过程中始终复述某一耳朵听到的信息,并忽视所有来自另一耳朵的信息。

两耳分别称作“追随耳”和“非追随耳”。

1 Treisman 的实验(1964)12主要观点:(1)过滤器的作用是减弱信息的信号,受到衰减的信息仍可以进行高级加工。

(2)已经贮存的信息在高级分析水平仍有不同的兴奋阈限,衰减的信息也有可能激活一些兴奋阈限很低的信息。

实验名称:测注意一、实验目的通过本次实验,了解注意的概念、类型及其作用,掌握测量注意的方法,提高对注意力的认知。

二、实验原理注意是指心理活动对一定对象的指向和集中,是心理过程的动力特征之一。

注意分为无意注意和有意注意。

无意注意是指没有预定目的,也不需要意志努力的注意;有意注意是指有预定目的,需要意志努力的注意。

测量注意的方法有分心法、连续减数法、选择反应时法等。

三、实验材料1. 实验对象:20名大学生(男女各半)2. 实验工具:秒表、纸笔、数字卡片四、实验方法1. 分心法(1)实验步骤:①将20名实验对象随机分成两组,每组10人。

②实验前,向实验对象解释实验目的和注意事项。

③实验开始,主试出示数字卡片,要求实验对象迅速说出卡片上的数字。

④同时,主试在实验对象旁边大声播放音乐,干扰实验对象。

⑤记录实验对象在干扰条件下完成实验的时间。

(2)数据处理:①计算每组实验对象在干扰条件下的平均反应时间。

②比较两组实验对象的平均反应时间,分析干扰对注意的影响。

2. 连续减数法(1)实验步骤:①将20名实验对象随机分成两组,每组10人。

②实验前,向实验对象解释实验目的和注意事项。

③实验开始,主试出示数字卡片,要求实验对象从100开始,每次减去5,说出每次减数后的结果。

④记录实验对象完成实验所用的时间。

(2)数据处理:①计算每组实验对象完成实验的平均时间。

②比较两组实验对象的平均时间,分析连续减数对注意的影响。

3. 选择反应时法(1)实验步骤:①将20名实验对象随机分成两组,每组10人。

②实验前,向实验对象解释实验目的和注意事项。

③实验开始,主试出示数字卡片,要求实验对象在看到数字“3”时按下按钮。

④记录实验对象在干扰条件下完成实验的反应时间。

(2)数据处理:①计算每组实验对象在干扰条件下的平均反应时间。

②比较两组实验对象的平均反应时间,分析干扰对注意的影响。

五、实验结果1. 分心法实验结果显示,两组实验对象在干扰条件下的平均反应时间分别为:A组8.2秒,B组9.5秒。