肾脏的排泄功能 (人体解剖生理学)

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:71

2.H+的分泌:通过Na+-H+交换进行分泌,同时促进管腔中的HCO3-重吸收入血。

在远曲小管和集合存在Na+-H+和Na+-K+交换的竞争,因此,机体酸中毒时会引起血K+升高,同样,高血钾可以引起血浆酸度升高。

3.NH3的分泌:肾脏分泌的氨主要是谷氨酰胺脱氨而来。

泌NH3有利于H+分泌,同时促进Na+和HCO3-的重吸收。

从上可以看出,Na+重吸收可促进多种物质的重吸收或排泄,例如K+的排泄、H+的分泌、水的重吸收、Cl-的重吸收、葡萄糖、氨基酸的重吸收等,机制如下:(1)Na+主动重吸收,形成管内为负,管外为正的电位差,这种电位差促进阴离子(例如Cl-)向管外转移(重吸收),促进阳离子(例如K+)向管内分泌;(2)葡萄糖、氨基酸的重吸收方式是继发性主动重吸收,必须与Na+同向转运入细胞内,而这种转运依赖Na+主动转运形成的细胞内低Na+。

(3)Na+重吸收促进水的重吸收是由于渗透压变化所致。

而NH3的分泌,HCO3-的重吸收则不依赖Na+重吸收,因为NH3为脂溶性物质,可以自由地通过细胞膜,它扩散的方向决定于细胞两侧的pH值(向pH低侧扩散);HCO3-能与小管液内的H+结合然后分解成H2O、CO2,CO2可以自由通过细胞膜,在细胞内再生成HCO3-后转运入血,因此,不是Na+重吸收,而是分泌H+能促进HCO3-的重吸收和NH3的分泌。

九、影响终尿生成的因素1.肾小管中溶质浓度是影响肾小管和集合管重吸收的重要因素。

糖尿病患者血糖升高,超过肾糖阈时小管内糖浓度增高,妨碍水分重吸收,形成多尿,这称为渗透性利尿,甘露醇利尿原理也如此。

2.抗利尿激素是调节尿量的重要激素,能增加远曲小管和集合管对水的通透性,使尿量减少。

引起抗利尿激素分泌的有效刺激有:血浆晶体渗透压升高,循环血量减少,动脉血压降低,痛刺激等。

当大量出汗,严重呕吐或腹泻时,血浆晶体渗透压升高,尿量减少。

大量饮水后,血浆晶体渗透压降低,抗利尿激素分泌减少,尿量增多,称为水利尿。

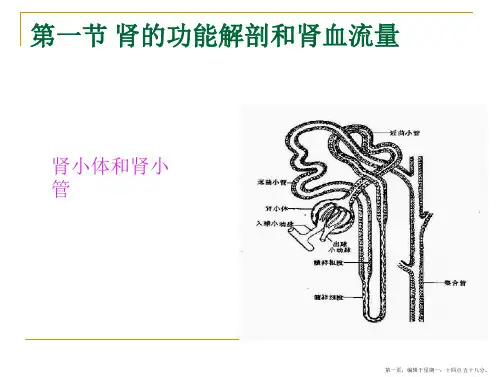

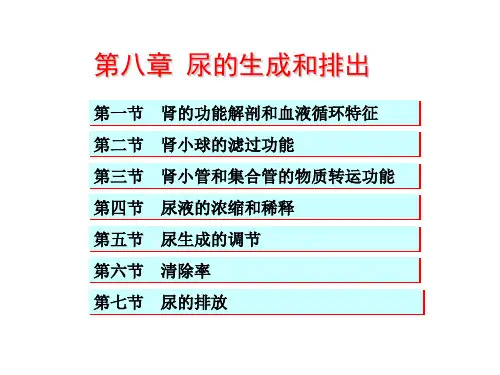

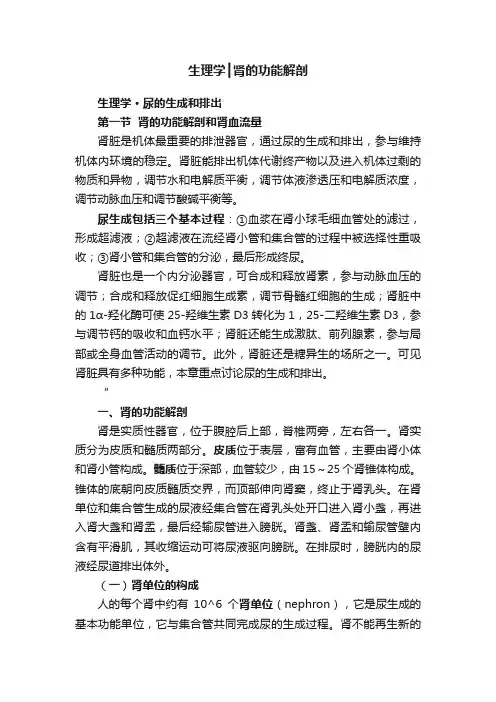

生理学┃肾的功能解剖生理学· 尿的生成和排出第一节肾的功能解剖和肾血流量肾脏是机体最重要的排泄器官,通过尿的生成和排出,参与维持机体内环境的稳定。

肾脏能排出机体代谢终产物以及进入机体过剩的物质和异物,调节水和电解质平衡,调节体液渗透压和电解质浓度,调节动脉血压和调节酸碱平衡等。

尿生成包括三个基本过程:①血浆在肾小球毛细血管处的滤过,形成超滤液;②超滤液在流经肾小管和集合管的过程中被选择性重吸收;③肾小管和集合管的分泌,最后形成终尿。

肾脏也是一个内分泌器官,可合成和释放肾素,参与动脉血压的调节;合成和释放促红细胞生成素,调节骨髓红细胞的生成;肾脏中的1α-羟化酶可使25-羟维生素D3转化为1,25-二羟维生素D3,参与调节钙的吸收和血钙水平;肾脏还能生成激肽、前列腺素,参与局部或全身血管活动的调节。

此外,肾脏还是糖异生的场所之一。

可见肾脏具有多种功能,本章重点讨论尿的生成和排出。

“一、肾的功能解剖肾是实质性器官,位于腹腔后上部,脊椎两旁,左右各一。

肾实质分为皮质和髓质两部分。

皮质位于表层,富有血管,主要由肾小体和肾小管构成。

髓质位于深部,血管较少,由15~25个肾锥体构成。

锥体的底朝向皮质髓质交界,而顶部伸向肾窦,终止于肾乳头。

在肾单位和集合管生成的尿液经集合管在肾乳头处开口进入肾小盏,再进入肾大盏和肾盂,最后经输尿管进入膀胱。

肾盏、肾盂和输尿管壁内含有平滑肌,其收缩运动可将尿液驱向膀胱。

在排尿时,膀胱内的尿液经尿道排出体外。

(一)肾单位的构成人的每个肾中约有10^6个肾单位(nephron),它是尿生成的基本功能单位,它与集合管共同完成尿的生成过程。

肾不能再生新的肾单位,因此,肾脏损伤、疾病或正常老年化,肾单位的数目将渐渐减少。

40岁后,每10年肾单位将减少大约10%。

肾单位由肾小体及与之相连接的肾小管构成。

肾小体由肾小球和肾小囊组成(图8-1)。

肾小球是位于入球小动脉和出球小动脉之间的一团彼此之间分支又再吻合的毛细血管网。