城市规划——周礼考工记

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:2

中国城市的规划中国城市不仅起源早,而且大都经过了一批能工巧匠的精心规划设计,然后才施工建成的。

也就是说,从城址的选择、划定围到平面布局,都是经过事先精密安排的。

从某种程度上说,中国城市的起源与规划是同步的,中国城市起源于西周,西周的城市就进行过整体规划,而且最早使用平面设计图。

平面设计图也就是城市建设的蓝图,框定城市的围,划定不同分区,使城市整体布局井井有序。

中国城市从一开始就比较整齐,显然同进行过规划和使用平面图有密切关系。

当然,也有人把中国都城规划划分为几个阶段,认为商和西周为初期形态,东周至两汉为密封式形态,邺城到隋唐长安为棋盘式封闭形态,北宋到元明清为开放式街道布局形态。

这种观点只能视作是对中国古都规划模式的概括,并不反映整个中国城市规划的特点。

因为唐代的城已成为开放式城市,“十里长街市井连”,而西周的城市也并非看不到整齐规划布局的影子。

从《周礼·考工记》的记载和东周王城的考古发掘,都可以证明西周的城市已进行过规划,而且最早使用了城市平面图。

事实证明,中国城市的绝大多数都受规划思想的指导,有自己的规划原则和城市平面图。

1.规划思想中国城市的兴起和发展,从某种意义上说,都是在一定的规划思想指导下进行的。

由于城市是一个地区,乃至全国政治、经济、文化的中心,所处的地理位置千差万别,各种地理条件各不相同,规划者必须依据地理条件、城市性质和可能,在一定的指导思想下进行规划,尽可能满足各个城市的不同需要,使城市能发挥它的不同作用,并显得庄严、大方、坚固、壮丽,一切都井井有序。

当然,中国城市中从未经过规划而杂乱无章的也不乏其例,但对多数城市来说还是布局井然,应该说都是经过周密规划后才建成的。

关于中国城市的规划思想,直到目前尚无系统的理论研究,仅有一些零散的、互不关联的说法。

中国城市历史地理所研究的城市,目前主要是奴隶社会和封建社会的城市,应该从这两种不同社会制度时期的主要思想体系,来探讨中国城市的规划思想,才能得出一些规律性的结论,有利于进一步解剖中国城市的特点。

《周礼.考工记》对我国古代都城规划的影响《周礼.考工记》——中国第一部工科巨著,是我国古代城市规划理论中最早、最权威、最具影响力的一部著作,提出了我国城市,特别是都城的基本规划思想和城市格局。

是我们了解和研究科学设计艺术的珍贵文献。

其中涉及宫城设计的《匠人建国》和《匠人营国》两节,是现存最早的城市建筑及其规划方面的史籍之一,对研究中国古代建筑独具一格的特点及其背后蕴含的丰富的设计思想《考工记》无疑具有重要的价值,对我国古代都城规划有着深远的的影响。

特别是《匠人·营国》中“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”。

所谓“营国”,即是建城。

通俗地解释为:都城九里见方,每边辟三门,纵横各九条道路,南北道路宽九条车轨,东面为祖庙,西面为社稷坛,前面是朝廷宫室,后面是市场与居民区。

反映出的中国早期的王城布局和都城设计制度。

这些规划理论和方法一直影响着中国古代城市的建设,许多大城市,特别是政治性城市都是按照这种理论修建的。

其中最典型的案例是唐朝的长安和北京城(元代和明清时期),清晰的街坊结构和笔直的街道,以及城墙和城门无不反映了《周礼考工记》中“礼”的思想。

明朝的北京城和皇宫的规划建设就是按照《考工记》而实施的。

其设计规划体现了中国古代城市规划的最高成就。

明清北京城的前身为1264年营建的元大都城,大都城设计时参照了《周礼·考工记》中“九经九轨”、“前朝后市”、“左祖右社”的规划思想,规模宏伟,规划严整,设施完善。

北京城从地图上看,是一个整齐的凸字形,紫禁城是它的中心。

除了城墙的西北角略退进一个小角外,全城布局基本是左右对称的。

它自北而南,存在着纵贯全城的中轴线。

北起钟鼓楼,过景山,穿神武门直达紫禁城的中心三大殿。

然后出午门、天安门、正阳门直至永定门,全长8000米。

这种全城布局上的整体感和稳定感,引起了西方建筑家和学者的无限赞叹,称之为世界奇观之一。

周礼考工记关于都城建设的描述《周礼考工记》说到都城建设时,真的是让人一听就觉得那场面大气磅礴,真是让人想象不出那时候的人怎么能做到这么精巧的设计。

要是今天的人有这本书,估计都得说一句“这才是有远见的规划啊!”你想想,连都城的每一块砖、每一根柱子、每一条街道都得讲究,简直就是建筑界的“天花板”了。

按理说,现在我们都习惯了高楼大厦林立,路面宽敞,可是如果把这些建在两千多年前的古代,那得有多震撼呀!你看那时候的都城建设,分得可细了,地面上得铺得整整齐齐,不能有一点杂乱。

照这么说,现代的城市规划师得从古人那里学点东西了。

咱们今天对比一下,现在的街道搞得是五花八门,看看这层楼那层楼,连路边的绿化带也是随便种,别说交通了,光是找个停车位就能让你抓狂。

古代的都城可不是这么随便的,早有了明确的规定!《周礼》里明确提到,要让都城的布局符合“天时地利人和”,这几个字可不是随口说说的。

比如说,都城的中心地带要有一个大广场,广场四周得是官府和大臣的府邸。

这广场不仅仅是个休闲场所,还是展示帝王威严的地方,王权不言而喻,谁敢不尊敬,立刻得见官!再说那些宫殿的建设,真是让人叹为观止。

宫殿大得很,按《周礼》来说,宫殿周围的墙要有多高?不得低于一丈(大约3米),连墙上雕刻的图案都有讲究,不能是随便的图案,必须有象征性。

你想,那些古人真是有着极高的审美标准和工艺水平,做每一座宫殿,工匠们都得用心良苦。

这就像今天的人建一座大楼,都得找最好的设计师和最顶尖的建筑团队一样,古代也是讲究“精益求精”的。

而且你看,古代的都城建设还特别注意风水,这不是迷信,而是为了让整座城市都能和自然环境和谐相处。

《周礼》里讲究“天人合一”,都城的位置得选择在风水最好的地方,既不能偏北也不能偏南,必须有山有水,才能保证国运兴旺。

要不然,建好了这么一座城,天天风沙大,水土流失,别说繁荣昌盛了,连百姓的日常生活都成问题,怎能成就伟大的帝国呢?说到这里,你可能会觉得古代的人把这都城建设得那么复杂,有点儿过头了,是不是?但其实你想想,这也正是古人对城市的重视啊。

填空形1. 现代城镇的本质特征:①产业构成②人口数量③职能2. 反映城镇化的水平:人口占总人口的比重3. 美国城市地理学家——诺瑟姆→“提出诺瑟姆曲线”用S形曲线表示,将城镇化分为起步、加速和稳定阶段。

4. 春秋战国之际——《周礼·考工记》记述了关于周代王城建设的空间布局:匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

5. 战国——《管子》因天材,就地利,故城郭不必中规矩;道路不必中准。

6.托马斯·莫尔——空间社会主义的乌托邦康帕内拉——“太阳城”方案罗伯特·欧文——新协和村傅立叶——法郎吉霍华德——田园城市“田园城市”理论的提出作为现代城市规划的开端昂温——卫星城市7. 1933年《雅典宪章》中认为城市规划的目的在于城市四项基本功能——生活、工作、游憩和交通。

其解决办法就是将城市划分的功能分区。

8. 1978年《马丘比丘宪章》提出了城市急剧发展中如何更有效地使用人力、土地、和资源,如何解决城市与周围地区的关系,提出生活环境与自然环境的和谐问题。

9. 1992年,第二次环境与发展大会通过的《环境与发展宣言》和《全球21世纪议程》的中心思想是:环境应该作为发展过程中不可缺少的组成部分,必须对环境和发展进行综合决策。

10. 城市规划的法规体系包括①主干法②从属法规③专项法④相关法11. 1909年,英国颁布了世界上第一部城市规划法。

12. 规划法规系统是规划行政体系、规划技术系统和规划运作系统的法律固化总和。

13. 城市规划专业发展的基本价值观:永续发展14. 永续发展的核心是发展15.城市规划的调查研究工作一般有三个方面:①现场勘踏②基础资料的收集与整理③分析研究(填选型)16. 一般城市规划分为城市发展战略和建设控制引导两个层面17. 城市发展战略的内容:①战略目标②战略重点③战略措施18. 战略目标:是发展战略的核心,是城市发展战略和城市规划中拟定的一定时期内社会、经济、环境发展应该选择的方向和预期达到的指标。

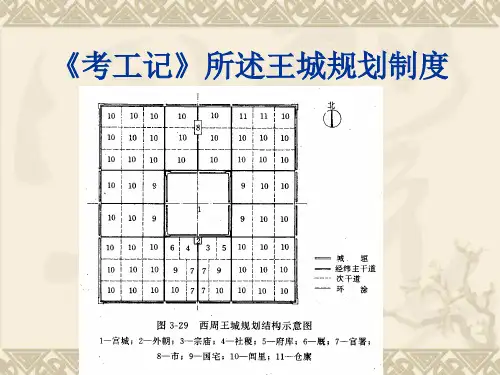

《考工记》周王城规划及空间模数研究【摘要】通过对《考工记》周王城空间结构的研究,归纳其规划结构特色,总结其空间模数体系。

运用理论分析和归纳总结相结合的方法,分析了周王城的结构布局,提炼出文章研究的重点——周王城空间模数体系,总结其空间模数的影响因素,进而提出空间模数方法在当今城市设计中的运用,从继承发展的视角,诠释了运用空间模数方法的重要价值和对当今城市设计的启发。

【关键词】《考工记》周王城;营国制度;模数体系;空间模数方法引言《考工记》中所载之传统营国制度,是中国古代城市营建的典例,为历史上各朝各代所记载、传承。

当代学者在对周王城规划设计的深入研究中,发掘出其特有的城市空间模数,如贺业钜先生的著作《考工记营国制度研究》。

本文在已有的理论研究基础上,归纳出周王城的空间模数体系,并总结出其影响因素。

通过研究和思考,阐述了空间模数方法对当今城市设计的重要意义。

1 《考工记》周王城概况“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经途九轨。

左祖右社,面朝后市。

市朝一夫。

”1.1 《考工记》营国制度《周礼·考工记》是春秋年间齐国所著一本记录手工业生产的官书。

其中《匠人》一章分为《匠人建国》和《匠人营国》两节,前者专讲建设城邑中选择位置、测量方位、确定高程等问题;后者则专述奴隶社会西周时代的城邑建设制度,包括建置城池、宫室、宗庙、社稷(即治国),并规划所述的田地和奴隶居邑(即治野)。

有国有野是西周城邑建设的特殊体制[1]。

当时建一个城,实际是建立一个以城为中心、连同周围田地的城邦国家,故建城实为建国[2]。

西周的城邦国家分为三个等级:作为国家首都的王城、诸侯封国的诸侯城和卿大夫采邑(也称都),这是周代宗法血缘政治的产物。

由于城邑建设关系到周代奴隶制王国的政体,因此控制极严。

三级城邑建设制度严格规定了城的规模、规划形制,乃至城门、城隅、宫室、道路、闾里的规模和布局,不容僭越。

因此《匠人营国》又载有礼制营建制度,与城邑营建制度相辅相成,反映了周代奴隶制国家的根本制度。

周礼考工记营国制度的理解

周礼考工记中的营国制度是中国古代城市规划理论的重要组成部分,它反映了当时的社会制度、政治理念和文化传统。

营国制度的核心思想是“以礼制为纲”,即在城市规划中遵循礼制的等级思想和尊卑有序的原则。

根据这一制度,城市的规模、布局、道路设置、建筑风格等方面都要符合礼制的要求,以体现君主的权威和尊严,以及社会的等级秩序。

具体来说,营国制度规定了王城、诸侯城和都城三级城邑的建置数以及分布等,各级城邑的规模、城门道路的等级等也有明确规定。

例如,王城的规模最大,道路最宽,建筑最宏伟;诸侯城次之;都城则更小。

这种等级分明的城市规划理念,体现了中国古代社会的等级制度和尊卑观念。

此外,营国制度还注重城市的实用性和功能性。

城市的布局要考虑到居民的生活需要,如市场、手工作坊、居民区等要合理分布。

同时,城市的防御功能也是营国制度考虑的重要因素之一,城墙、护城河等防御设施的建设都有严格规定。

周礼考工记中的营国制度是中国古代城市规划理论的重要成果,它体现了当时社会的等级制度、尊卑观念和实用性原则,对后世的城市规划产生了深远的影响。

虽然现代城市规划已经发生了很大的变化,但营国制度所蕴含的思想和原则仍然具有重要的借鉴意义。

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:北京中轴线创始于元代,形成、完善于明清乃至近现代,历经700余年,全长约7.8千米,是“世界上现存最长、保存最为完整”的古代城市轴线。

中华文明具有源远流长的历史连续性,这条纵贯南北、穿越古今的城市中轴线,与我国延续数千年的古都发展史一脉相承。

东周时期《周礼·考工记》提出“以中为尊”的城市规划理念。

在青铜文明极盛期,这一筑城理念成为王朝统治阶级的共识,但在连年征战的背景下难以实现。

曹操营造的邺城,出现中国最早的城市中轴线,沿线建筑已经具有礼仪性与等级性。

东晋建康城中轴线进一步升华,以西南牛首山两个山峰为“天阙”,将城市中轴与自然相融,相映成趣。

北魏平城用将近一个世纪的时间打造都城,形成以朝堂宫区、中阳门为轴线的中轴线规制。

唐朝人对都城中轴线的礼制作用已经形成清晰的认知,但面对地理环境约束时,并不强求中轴对称。

其理念播散影响至朝鲜半岛和日本的城市营建到了北宋东京,御街同时具有中轴线和宫廷广场性质,宽达300米。

元大都作为一座全新规划的都城,拥有笔直的城市中轴线和规整的结构布局,严格遵循了《周礼·考工记》对于理想都城的设计要求,奠定了今日北京城市的基本格局。

时光流转,北京中轴线被推荐为我国2024年世界文化遗产申报项目。

它见证了中华人民共和国成立以来重大的历史进程,也寄托了中华民族伟大复兴的梦想。

我们从中不仅看到中华文明在城市规划建设上的伟大创造与卓越才能,更感受到中轴线融入城市发展所焕发出的时代新韵。

(摘编自周冉《漫步中轴线》材料二:虽然《周礼·考工记》成书于春秋战国时期,但是历朝历代并没有严格遵循其中的营城制度,直到元代这样的规制才被用于实践。

元大都到明清北京城的发展演变是历代城市建设的集大成者,是中国城市规划史的重要篇章。

中轴线并不是简单的南北道路相通,而是城市空间按照仪礼制度规划布局的集中体现。

在营城制度之下,反映的是诸多中国传统礼制思想,“中和”“尊卑”“阴阳”等关系给这条城市轴线注入了深厚的文化内涵。

我国最早的城市规划建设制度出现于何时、何书中?并阐述书中规定的主要内容及其意义。

一、西周、《周礼·考工记》二、主要内容:1.营国制度《周礼·考工记》中曾记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。

2.道路制度:“国中九经九纬,经涂九轨”;“经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨”;“环涂以为诸侯经涂,野涂以为都(卿大夫的采邑)经涂”。

三、意义《周礼·考工记》是中国古代城市规划思想最早形成的时代,体现了完整的社会等级制度和宗教礼法关系,体现的是以儒家为代表的维护礼制、皇权至上的理念。

如整体规划结构:以宫城为中心,宫城南北轴线作为主轴线,前朝后市,左祖右社,围绕宫城对称布置。

体现了以礼治国的规划秩序。

还提出了城邑建设体制的基本内容,即王城——都城——诸侯城建设的差异。

反映了礼制营建建筑制度,依据爵位、尊卑而定。

简述周代城郭制度?周代都城以天子为中心设计思想,都城平面规划是严整的,秩序井然,街坊整齐划一,帝王的宫室位居中央,左祖右社,前朝后市。

解释“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”的意思。

匠人营造的王城(都城),呈方形,每边长九里,各开三座城门。

城内有九条直街,九条横街(也可能是三条南北向,三条东西向的主要干道,每条干道由三条并列的道路组成),每街宽都可容九辆车子并行;(城中央是宫城)左设宗庙,右设祭坛,前临外廷,后面是商业市场(宫市);市场与外廷的面积各占地一百亩(方百步,东西南北各长140米左右)。

《周礼·考工记》对古代都市规划的影响答:《周礼·考工记》的“方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”的建设方法的确对于中国历代的大都城建设都影响深远。

如西汉长安平面近方形,旁三门,北魏洛阳宫城居中,左祖右社;隋唐长安的旁三门、九经九纬、左祖右社,宫城居中(但偏北)。

周礼考⼯记《考⼯记》⼀.《考⼯记》性质及其成书地点和世代问题1)《考⼯记》是我国现存的⼀部最古⽼的⼿⼯业⽂献。

书中不仅保留了⼤量的⼿⼯业⽣产技术资料,⽽且提供了⼀系列制度。

例如:⽣产管理制度、器物制度、城⾢建设制度。

礼制建设制度等,是研究我国奴⾪社会的重要史料之⼀。

2)《考⼯记》是官⽅制定的官府⼿⼯业⽣产制度,⽽不是官⽅记载或批准的民间⼿⼯业⽣产技术资料书。

3)《考⼯记》中所记载的器物特征,井⽥制度尺⼨单位及进位关系与齐国相符,可推断《考⼯记》成书地点为齐国。

4)《考⼯记》成书时间据考证应在春秋齐景公年间。

为了维护旧制,⽽把⼀些周王室的制度搜集整理出来,以抗衡政治改⾰的逆潮。

(儒家思想)5)《考⼯记·匠⼈》涉及城⾢建设的有“匠⼈建国”、“匠⼈营国”两节,“匠⼈营国”⼀节则专述了奴⾪社会西周世代“理想城市”的城⾢建设制度。

⽽且这个制度影响了中国此后两千年的城市规划与建设。

⼆.《考⼯记》中有关城市布局的阐述1. 匠⼈营国。

⽅九⾥,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝⼀夫。

2.夏后⽒世室,堂修⼆七,⼴四修⼀。

五室、三四步、四三尺。

九阶。

四旁两夹窗。

⽩盛。

门堂三之⼆,室三之⼀。

殷⼈重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。

周⼈明堂,度九尺之筵,南北七筵,堂重⼀筵。

五室,凡室⼆筵席。

3.室中度以⼏,堂上度以筵,宫中度以寻,野度以步,涂度以轨。

庙门容⼤局七个,围门容⼩局叁个,路门不容乘车之五个,应门⼆辄叁个。

4. 内有九室,九嫔居之,外有九室,九卿朝焉,九分其国,以为九分,九卿治之。

5. 王宫门阿之制五雉,宫隅之制七雉,城隅之制九雉。

6.经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。

7.门阿之制,以为都城之制;宫隅之制,以为诸侯之城制。

环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。

三.《考⼯记》营国制度的基本内容城⾢建设体制——基本制度礼制营建制度——作为⼿段贯穿营建过程三级城⾢规划布局制度——结果四. 道路制度国中九经九纬,经涂九轨经涂九轨,环途七轨,野涂五轨(道路宽度有等级)环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂五. 《周礼考⼯记》所奠定的中国古代城市规划建设体系:城市主体规划结构礼制规划秩序经纬涂制的道路系统(影响⾄今)⽅格⽹的规划布局⽅法从北魏洛阳到明清北京,⼆千多年的城市建设有着相当强的⼀种师承关系(连贯性),《考⼯记》营国制度在其中占据着很重要的作⽤。

记录关于考工记中城市规划的内容翻译并理解考工记中城市规划的内容翻译:匠人营建都城,九里见方,都城的四边每边三门。

都城中有九条南北大道、九条东西大道,每条大道可容九辆车并行。

王宫的路门外左边是宗庙,右边是社稷坛;王宫的路寝前面是朝,北宫的后面是市。

每市和每朝各百步见方。

夏后氏的世室,堂前后深七步,宽是深的四倍为二十八步。

堂上四角和中央分布有五个室,每室四步见方,每边都有三个四步见方;每边都有四道墙,每道墙厚三尺,每边都有四个厚三尺。

堂的四周有九层台阶。

每室的四方各开一门,每门两旁有两窗相夹。

用蛤灰把墙涂饰成白色。

门堂是正堂的三分之二,堂后的室是正堂的三分之一。

殷人的重屋,堂深七寻,堂高三尺,堂上有四注屋,四注屋上有重屋。

周人的明堂,用长九尺的筵来量度,它的南堂东西宽九筵,南北深七筵,堂高一筵,共有五室,每室二筵见方。

室中用几来度量,堂上用筵来度量,宫中用寻来度量,野地用步来度量,道路用车轨来度量。

庙门的宽度可容七个大扃,闱门的宽度可容三个小扃,路门的宽度容不下五辆乘车并行,应门的宽度为三轨。

路寝内有九室,九嫔居住在那里。

路门外有九室,九卿在那里处理政事。

把国事划分为九个方面,由九卿负责治理。

王宫门屋屋脊的建制高五雉,宫墙四角浮思建制.高七雉,城墙四角浮思建制高九雉。

城内南北大道宽九轨,环城大道宽七轨,野地大道宽五轨。

用王宫门阿建制的高度,作为公和王子弟大都之城四角浮思高度的标准。

用王宫宫墙四角浮思建制的高度,作为诸侯都城四角浮思高度的标准。

用王都环城大道的宽度,作为诸侯都城中南北大道宽度的标准;用王畿野地大道的宽度,作为公和王子弟大都城中南北大道宽度的标准。

匠人挖掘沟渠。

耜头宽五寸,二耜相并为耦,一耦所掘,宽一尺、深一尺的小沟叫做畎。

在田头的沟渠宽和深比这加一倍,宽二尺、深二尺叫做遂。

九夫共耕一井之田,井与井之间宽四尺、深四尺的叫做沟。

十里见方的土地做成,成与成之间宽八尺、深八尺的叫做洫。

百里见方的土地叫做同,同与同之间宽二寻、深二仞的叫做浍,浍直通河流。

《周礼.考工记》——中国第一部工科巨著,是我国古代城市规划理论中最早、最权威、最具影响力的一部著作,提出了我国城市,特别是都城的基本规划思想和城市格局。

是我们了解和研究科学设计艺术的珍贵文献。

其中涉及宫城设计的《匠人建国》和《匠人营国》两节,是现存最早的城市建筑及其规划方面的史籍之一,对研究中国古代建筑独具一格的特点及其背后蕴含的丰富的设计思想《考工记》无疑具有重要的价值,对我国古代都城规划有着深远的的影响。

《考工记》篇幅并不长,但科技信息含量却相当大,内容涉及先秦时代的制车、兵器、礼器、钟磬、练染、建筑、水利等手工业技术,还涉及天文、生物、数学、物理、化学等自然科学知识。

正因为此,历代有关《考工记》的注释和研究层出不穷,其中成绩卓著的学者,早期有汉代的郑玄,中期有唐代的贾公彦,晚期有清代的戴震、程瑶田、孙诒让等。

进入20世纪,西方科学技术的传入,科学考古的开展,使对《考工记》的研究进入了一个新阶段。

研究者利用科学的手段和思维方法,利用考古实物和模拟实验资料,对《考工记》所涉及的古代技术、科学知识以及社会科学中的问题进行专题研究,发表了许多论文,在整体上把《考工记》研究提升到一个新水平。

中国先秦时期手工艺专著。

作者不详。

据传西汉时《周官》(即《周礼》)缺《冬官》篇而以此补入,得以流传至今。

全文约7000多字,记述了木工、金工、皮革工、染色工、玉工、陶工等6大类、30个工种,其中6种已失传,后又衍生出1种,实存25个工种的内容。

书中分别介绍了车舆、宫室、兵器以及礼乐之器等的制作工艺和检验方法,涉及数学、力学、声学、冶金学、建筑学等方面的知识和经验总结。

清代学者戴震著有《考工记图》、程瑶田著有《考工创物小记》等有关研究著作。

《周礼考工记》作为我国古代城市规划理论中最具影响一部著作,很早就提出了我国城市,特别是都城的基本规划思想和城市格局。

它提出:“方九里,旁三门。

”;“经涂九轨,九经九纬。

”,“左祖右社,面朝后市。

《周礼.考工记》——中国第一部工科巨著,是我国古代城市规划理论中最早、最权威、最具影响力的一部著作,提出了我国城市,特别是都城的基本规划思想和城市格局。

是我们了解和研究科学设计艺术的珍贵文献。

其中涉及宫城设计的《匠人建国》和《匠人营国》两节,是现存最早的城市建筑及其规划方面的史籍之一,对研究中国古代建筑独具一格的特点及其背后蕴含的丰富的设计思想《考工记》无疑具有重要的价值,对我国古代都城规划有着深远的的影响。

《考工记》篇幅并不长,但科技信息含量却相当大,内容涉及先秦时代的制车、兵器、礼器、钟磬、练染、建筑、水利等手工业技术,还涉及天文、生物、数学、物理、化学等自然科学知识。

正因为此,历代有关《考工记》的注释和研究层出不穷,其中成绩卓著的学者,早期有汉代的郑玄,中期有唐代的贾公彦,晚期有清代的戴震、程瑶田、孙诒让等。

进入20世纪,西方科学技术的传入,科学考古的开展,使对《考工记》的研究进入了一个新阶段。

研究者利用科学的手段和思维方法,利用考古实物和模拟实验资料,对《考工记》所涉及的古代技术、科学知识以及社会科学中的问题进行专题研究,发表了许多论文,在整体上把《考工记》研究提升到一个新水平。

中国先秦时期手工艺专著。

作者不详。

据传西汉时《周官》(即《周礼》)缺《冬官》篇而以此补入,得以流传至今。

全文约7000多字,记述了木工、金工、皮革工、染色工、玉工、陶工等6大类、30个工种,其中6种已失传,后又衍生出1种,实存25个工种的内容。

书中分别介绍了车舆、宫室、兵器以及礼乐之器等的制作工艺和检验方法,涉及数学、力学、声学、冶金学、建筑学等方面的知识和经验总结。

清代学者戴震著有《考工记图》、程瑶田著有《考工创物小记》等有关研究著作。

《周礼考工记》作为我国古代城市规划理论中最具影响一部著作,很早就提出了我国城市,特别是都城的基本规划思想和城市格局。

它提出:“方九里,旁三门。

”;“经涂九轨,九经九纬。

”,“左祖右社,面朝后市。

”等一系列理论。

这些理论一直影响着中国古代城市的建设,很多大城市,特别是政治性城市都是按照这种理论修建的。

其中最典型的案例是唐朝的长安和北京城(元代和明清时期),清晰的街坊结构和笔直的街道,以及城墙和城门无不反映了《周礼考工记》中“礼”的思想。

在这些城市中,城市本身已经不仅仅是一个工人居住、生活的场所,城市已成为一种“符号”,它代表着一种社会关系和秩序。

人们生活其中,日复一日的受到空间秩序的影响,不觉中明确了自己的社会定位,而想超越自己原有的定位,是非常不容易的。

这正好符合了统治的需要,所以我们不难发现《周礼考工记》的影响是如此的深渊,甚至当代的很多城市规划中仍可见到它的影子。

营国制度:

所谓“营国”,即是建城。

通俗地解释为:都城九里见方,每边辟三门,纵横各九条道路,南北道路宽九条车轨,东面为祖庙,西面为社稷坛,前面是朝廷宫室,后面是市场与居民区。

反映出的中国早期的王城布局和都城设计制度。

这些规划理论和方法一直影响着中国古代城市的建设,许多大城市,特别是政治性城市都是按照这种理论修建的。

其中最典型的案例是唐朝的长安和北京城(元代和明清时期),清晰的街坊结构和笔直的街道,以及城墙和城门无不反映了《周礼考工记》中“礼”的思想。

“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室,三四步,四三尺,九阶,四旁两夹,窗,白盛,门堂三之二,室三之一。

殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。

周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。

室中度以几,堂上度以筵,宫中度以寻,野度以步,涂度以轨,庙门容大扃七个,闱门容小扃三个,路门不容乘车之五个,应门二彻三个。

内有九室,九嫔居之。

外有九室,九卿朝焉。

九分其国,以为九分,九卿治之。

王宫门阿之制五雉,宫隅之制七雉,城隅之制九雉,经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。

门阿之制,以为都城之制。

宫隅之制,以为诸侯之城制。

环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。

”

3.谈谈你对《周礼·考工记》对中国都城的影响是“历代遵从,千古一致”的这一观点的看法。

(2005)

答:《周礼·考工记》的“方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”的建设方法的确对于中国历代的大都城建设都影响深远,但是不能把它作为一条贯穿古代城市规划建设的主线,因为这种影响并不是在所有的城市都能体现出来的。

北魏洛阳只有宫城居中,左祖右社;隋唐长安则更多的体现出《城制》,如旁三门、九经九纬、左祖右社,宫城居中

(但偏北)而市却在宫南。

元大都则比较全面的体现了《城制》的布局,甚至可以说它的知道思想就是《城制》。

在元大都基础上改建的明北京城也都较多的体现了《城制》的布局。

从整个历史过程来看,的确都是一直都有所遵从,但是除了元大都外,其他很多城市都是前市后朝,宋东京则是打破了城制的严整的布局,市场集中改为沿街商业。

因此,该说法太过绝对。

4.元大都在哪些方面体现了《周礼·考工记》(2004)

答:

1.主体规划:平面方形,中轴对称,宫城位于城市的中轴线上。

城西面建社稷坛,城东面建太庙,商市集中于城北,符合“左祖右社,前朝后市”的规划制度。

2.道路系统:有完整的道路等级,干道正对城门,除北面,其余三面各有三个门。

呈方格网布局。

5. 隋唐长安规划要点(2003)

答:隋唐长安是继魏邺城之后第一个平地而起的城市,继承了古代的优良传统,是按一定意图修建的古代城市规划工整的典范。

1.体现了《周礼·考工记》的城市形制规划,平面呈方形,旁三门,左祖右社,但市在宫南。

2.中轴对称的布局,突出了宫殿的位置,方格道路网,宽度超过了实际需求

3.实行坊里制,严格管理市民,坊里规模大,各阶层严格分开

7. 《周礼·考工记》对古代都市规划的影响(2002、2001)

答:《周礼·考工记》的“方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”的建设方法的确对于中国历代的大都城建设都影响深远。

如西汉长安平面近方形,旁三门,北魏洛阳宫城居中,左祖右社;隋唐长安的旁三门、九经九纬、左祖右社,宫城居中(但偏北)。

元大都比较全面的体现了《城制》的布局,甚至可以说它的知道思想就是《城制》。

在元大都基础上改建的明北京城也都较多的体现了《城制》的布局。

《周礼·考工记》在汉以后随着儒教受统治阶级的推崇程度增加在一些按规划新建的都城中越来越明显的体现出来。

但不能把它作为一条贯穿古代城市规划的主线,它的影响并不是在所有的都城中都能体现出来,如宋东京则是打破了《周礼·考工记》的严整的布局的典型。

9.中国古代城市发展总特征(参考2005年考题)

a.两类城市

规划新建—邺城,北魏洛阳,隋唐长安,洛阳,元大都等。

处于军事政治上的考虑,经济基础不大好

扩建改建--处于交通要道,经济基础好,改建扩建而成的如宋东京,平江府

b.周礼考工记对于古代城市有一定影响,但不是贯穿规划的主线

北魏洛阳—宫城居中,左祖右社

隋唐长安—旁三门,九经九纬,左祖右社,但宫城偏北

元大都—按周礼城制建设,全面体现

随着儒教越来越收推崇,城制在汉代以后新建都城中体现出来,。