2019届高三语文一轮复习 专题六 文言文阅读 6.6 古代文化常识的复习课时作业

- 格式:doc

- 大小:507.00 KB

- 文档页数:9

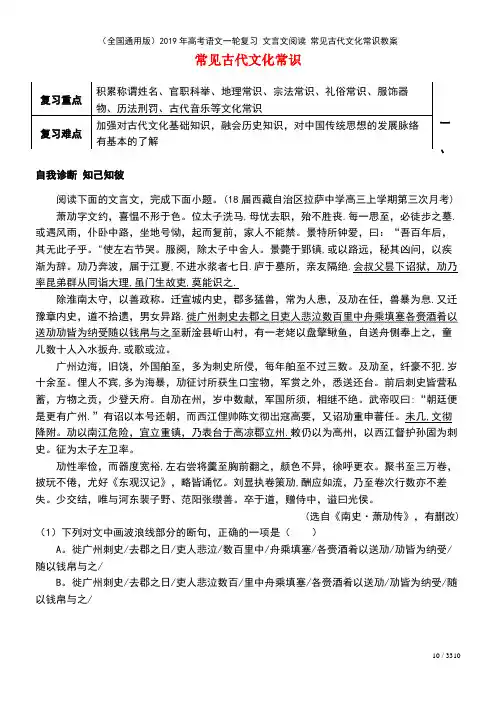

常见古代文化常识、自我诊断知己知彼阅读下面的文言文,完成下面小题。

(18届西藏自治区拉萨中学高三上学期第三次月考)萧劢字文约,喜愠不形于色。

位太子洗马,母忧去职,殆不胜丧.每一思至,必徒步之墓.或遇风雨,仆卧中路,坐地号恸,起而复前,家人不能禁。

景特所钟爱,曰:“吾百年后,其无此子乎。

"使左右节哭。

服阕,除太子中舍人。

景薨于郢镇,或以路远,秘其凶问,以疾渐为辞。

劢乃奔波,届于江夏,不进水浆者七日.庐于墓所,亲友隔绝.会叔父昙下诏狱,劢乃率昆弟群从同诣大理,虽门生故吏,莫能识之.除淮南太守,以善政称。

迁宣城内史,郡多猛兽,常为人患,及劢在任,兽暴为息.又迁豫章内史,道不拾遗,男女异路.徙广州刺史去郡之日吏人悲泣数百里中舟乘填塞各赍酒肴以送劢劢皆为纳受随以钱帛与之至新淦县岓山村,有一老姥以盘擎鳅鱼,自送舟侧奉上之,童儿数十人入水扳舟,或歌或泣。

广州边海,旧饶,外国舶至,多为刺史所侵,每年舶至不过三数。

及劢至,纤豪不犯,岁十余至。

俚人不宾,多为海暴,劢征讨所获生口宝物,军赏之外,悉送还台。

前后刺史皆营私蓄,方物之贡,少登天府。

自劢在州,岁中数献,军国所须,相继不绝。

武帝叹曰:“朝廷便是更有广州.”有诏以本号还朝,而西江俚帅陈文彻出寇高要,又诏劢重申蕃任。

未几,文彻降附。

劢以南江危险,宜立重镇,乃表台于高凉郡立州.敕仍以为高州,以西江督护孙固为刺史。

征为太子左卫率。

劢性率俭,而器度宽裕,左右尝将羹至胸前翻之,颜色不异,徐呼更衣。

聚书至三万卷,披玩不倦,尤好《东观汉记》,略皆诵忆。

刘显执卷策劢,酬应如流,乃至卷次行数亦不差失。

少交结,唯与河东裴子野、范阳张缵善。

卒于道,赠侍中,谥曰光侯。

(选自《南史·萧劢传》,有删改)(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A。

徙广州刺史/去郡之日/吏人悲泣/数百里中/舟乘填塞/各赍酒肴以送劢/劢皆为纳受/随以钱帛与之/B。

徙广州刺史/去郡之日/吏人悲泣数百/里中舟乘填塞/各赍酒肴以送劢/劢皆为纳受/随以钱帛与之/C。

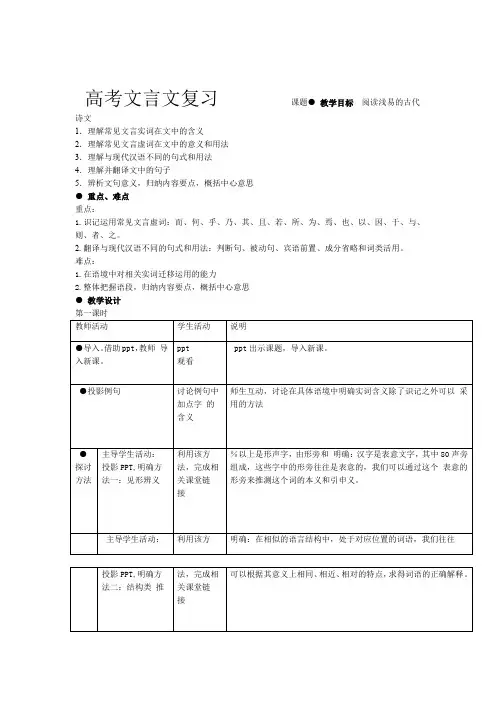

高考文言文复习课题●教学目标阅读浅易的古代诗文1.理解常见文言实词在文中的含义2.理解常见文言虚词在文中的意义和用法3.理解与现代汉语不同的句式和用法4.理解并翻译文中的句子5.辨析文句意义,归纳内容要点,概括中心意思●重点、难点重点:1.识记运用常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

2.翻译与现代汉语不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用。

难点:1.在语境中对相关实词迁移运用的能力2.整体把握语段,归纳内容要点,概括中心意思●教学设计第一课时课堂反馈●一、请解释下列句中的划横线的字:、相如持其璧睨柱,欲以击柱。

1 2、农人告余以春及,将有事于西畴。

3、又安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎? 4、臣有客在市屠中,愿枉车骑过之玉盘珍馐直万钱。

、金樽清酒斗十千,5) 6、生而眇者不识日(《日喻》二、请解释下列句中的划横线的字: 1则思慎始而敬终、忧懈怠,、忠不必用兮,贤不必以2 3、据崤函之固,拥雍州之地、不使内有余帛,外有赢财。

4三、请解释下列句中的划横线的字1、腥臊并御,芳不得薄兮2、至丹以荆卿为计,如速祸焉3、势拔五岳掩赤城4、顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰5、殚其地之出,竭其庐之入6、登高而呼,声非加疾也7、每责一头,辄倾数家之产●课后测评薛潭学讴薛潭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。

秦青弗止,饯于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。

薛潭乃谢,求反,终身不敢言归。

翻译划线的句子● PPT (见附件)第二课时●课堂反馈解释下文中加点的词语。

邻之人有鸡夜鸣,恶其不祥,烹之。

越数日,一鸡旦而不鸣,又烹之。

已而谓予曰:“吾家之鸡或夜..鸣,或旦而不鸣,其不祥奈何?”予告之曰:“夫鸡鸣能不祥于人欤?其自为不祥而已。

或夜鸣,鸣之非其时也;旦而不鸣,不鸣非其时也,则自为不祥而取烹也,人何与焉?若夫时然后鸣,则人将赖..汝以时夜也,孰从而烹之乎?”又思曰:“人之言默,何以异此?未可言而言,与可言而不言,皆足...取祸也。

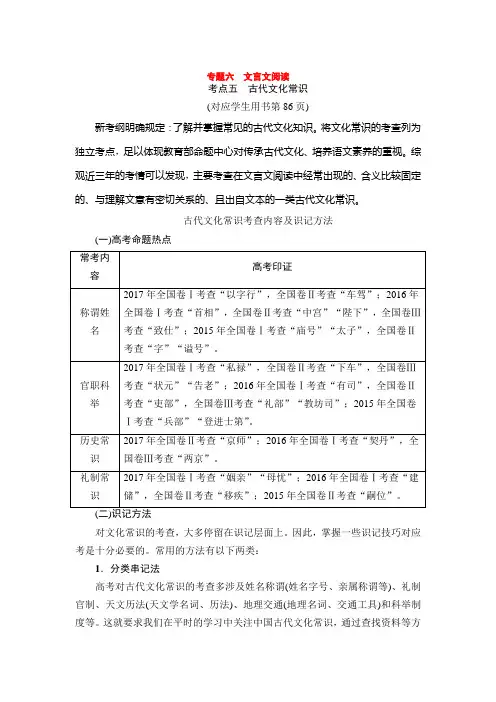

专题六文言文阅读考点五古代文化常识(对应学生用书第86页)新考纲明确规定:了解并掌握常见的古代文化知识。

将文化常识的考查列为独立考点,足以体现教育部命题中心对传承古代文化、培养语文素养的重视。

综观近三年的考情可以发现,主要考查在文言文阅读中经常出现的、含义比较固定的、与理解文意有密切关系的、且出自文本的一类古代文化常识。

古代文化常识考查内容及识记方法(一)高考命题热点对文化常识的考查,大多停留在识记层面上。

因此,掌握一些识记技巧对应考是十分必要的。

常用的方法有以下两类:1.分类串记法高考对古代文化常识的考查多涉及姓名称谓(姓名字号、亲属称谓等)、礼制官制、天文历法(天文学名词、历法)、地理交通(地理名词、交通工具)和科举制度等。

这就要求我们在平时的学习中关注中国古代文化常识,通过查找资料等方法,分类积累并串记相关的文化常识。

(1)“科举”记忆法中国古代的选官制度①察举制、征辟制。

汉代,选官制度实行察举制和征辟制。

所谓察举,就是由地方长官(多为郡守、国相)在他们各自管辖的地区内考察、选取人才,推荐给中央政府。

征辟,主要包括皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。

征辟一般对被辟除者的资历不限制,只看才学,是当时一种比较自由的仕宦途径。

②九品中正制。

又称九品官人法。

朝廷选择贤能、有见识的官员任命为所在州郡的“中正”官。

州设大中正,郡设小中正。

中正官负责品评和他同籍的士人。

“品”就是等第,分为九等,主要依据士人的家世资历和德才来评定。

③科举制。

以明清为例,当时的考试分为四级:童生试—乡试—会试—殿试。

童生试,又叫小考,考中者俗称秀才,通称生员。

童生试包括三个阶段:县试、府试、院试。

院试合格者算是通过了童生考试,可以进入府、州、县学去学习,才有资格参加之后的科举考试。

乡试,是科举正式考试的第一级,每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋季八月举行,故又称秋闱。

主考官由皇帝委派。

考中者俗称举人,第一名称解元。

可编写可更正高中文言文中重要的文化知识(2)一、称呼编写1、名,一般是婴儿出生几个月,由父亲,或长辈或有声威的人命名,姓与名联合起来就是对一个人身份的确定。

但祖先特别是读书人或有声威有影响力的人,一般不直呼其名,由于直呼某人的姓名是不礼貌的行为。

但在下边几种状况下,则可直呼其名:①给某人作传时,如:屈原者,名平,楚之同姓也。

《屈原传记》②自称时,如:否则,籍何以致此。

《鸿门宴》③表示对某人小瞧或鄙视时。

2、字。

字是一个人行成人礼后,由父亲或长辈给取的。

古代男子一般在20 岁行冠礼,女子一般在15 岁行笄礼。

成人后,称字是对平辈或尊辈的礼貌和敬爱。

3、号号又叫别名、表号。

名、字与号的根本差别是:前者由父亲或长辈取定,后者由自己取定。

号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种感情;对人称号也是一种敬称。

4、谥号古代贵爵将相、高级官吏、有名文士等死后被追加的称号喊谥号。

帝王的谥号一般由礼官议上,臣下的一般由朝廷赏赐。

5、谦称—称自己人物身份谦称国君寡人朕贵爵孤一般人仆不才愚鄙人敝人妇女妾指自己家人加“家”“舍”各年纪段称号序称号年纪序称号年纪号号1襁褓不满周岁10弱冠男子二十岁2黄口婴儿11而立之年三十岁3孩提二三岁12不惑之年四十岁11可编写可更正4始龀七八岁13知天数之年五十岁5垂髫幼年14耳顺(花甲)六十岁6总髻幼年童年15古稀之年七十岁总角7总发童年少年16耄耋之年八九十岁束发8豆蔻年女子十三四岁17期颐之年百岁华9及笄之十五岁(为成年)年二、纪年纪时1、古代纪年方法天干地支纪年法,即十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

)挨次相当,构成六十个基本单位。

如甲午战争,辛丑合约等。

2、纪时法祖先纪时用地支表示十二个时辰,每个时辰相当于此刻的两小时。

从 23 点(即夜十一点)起至夜一点配子,挨次顺推,前一个时辰为初,后一个时辰为正,这样也就等于将一日夜十二个时辰分成二十四小时辰。

2019高考语文一轮复习:文言类文本阅读 (人教版高三)教学目标:1、理解常见文言虚词在文中的意义和用法2、筛选文中的信息;归纳内容要点,概括中心意思3、准确翻译文言句子【考纲解读】考纲内容考纲阐释考点分布阅读浅易的古代诗文能力层级:B级(识记、理解)(1)理解常见文言实词在文中的含义;(2)理解常见文言虚词在文中的意义和用法;(3)理解与现代汉语不同的句式和用法。

(1)常见文言实词;(2)虚词;(3)文言句式能力层级:C级(综合分析、鉴赏评价)(1)筛选文中的信息;(2)归纳内容要点,概括中心意思;(3)分析概括作者在文中的观点态度。

(1)筛选文中的信息;(2)归纳内容要点,概括中心意思;(3)分析概括作者在文中的观点态度。

第一部分理解常见文言实词在文中的含义一、应掌握的120个常见文言实词:(一)古今异义古今词义变化有词义扩大、缩小、转移和感情色彩变化。

如:变化情况示例词义扩大范围扩大色(古:脸色;今:颜色)皮(古:兽皮;今:皮肤-表皮)病(古:重病;今:病)江(古:长江;今:江河)兵(古:士兵;今:军队-战争)义项增多劝(古:劝勉;今:劝勉、规劝)假(古:凭借、利用;今:凭借、利用,不真)词义缩小范围缩小臭(古:气味;今:坏气味)金(古:金属;今:金子)丈人(古:老人;今:岳父)义项减少让(古:责备,谦让;今:谦让)怜(古:爱,怜悯;今:怜悯)词义转移涕(古:眼泪;今:鼻涕)偷(古:苟且;今:偷窃去(古:离开;今:到某地去)走(古:跑;今:步行、行走)狱(古:案件;今:监狱)感情色彩变化讽(古:委婉地劝告;今:讽刺)爪牙(古:武臣;今:坏人的党羽)恨(古:遗憾;今:仇恨)下流(古:地位或处境低下;今:品德恶劣)(二)一词多义:一个词有多种含义,有本义、引申义、比喻义、假借义,而且属于不同词类。

学习一词多义知识,可以从词的本义推断引申义。

如“引”:意义例句本义拉开弓君子引而不发,跃如也。

(《孟子》)丁壮者,引弦而战。

第二编古诗文阅读教材文言文一遍过必修1一烛之武退秦师一、解释文中加点词语,注意通假、古今异义、词类活用等语言现象;翻译文中画波浪线的句子,注意文言句式、词类活用等语言现象。

①晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也(因为他对晋国无礼,而且还对楚国怀有二心)。

晋军.(驻军)函陵,秦军氾南。

②佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也(如今情况紧急了才求助于你,这是我的过错啊)。

然郑亡,子亦有不利焉。

”许之。

③夜缒.(用绳子把人或物往下送)而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡.(使……灭亡)郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪.(增加)邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主..(古义为行使...(古义为东方道路上的主人),行李的人)之往来,共.(通“供”,供给)其乏困..(古义为缺少的东西),君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济.(渡河)而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有(晋国,怎么会满足呢)?既东封郑,又欲肆.(延伸,扩张)其西封,若不阙.(侵损,削减)秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说.(通“悦”,高兴),与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

④子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人..(古义为那人,指秦穆公)之力不及此。

因.(依靠)人之力而敝.(使……受损害)之,不仁;失其所与,不知.(通“智”,明智);以乱易.(替代)整,不武。

吾其.(表商量或希望语气,还是)还也。

”亦去.(离开)之。

二、解释下列多义词。

1.鄙①越国以鄙.远(动词,做边邑,以……为边邑)②肉食者鄙.,未能远谋(形容词,见识短浅)③蜀之鄙.有二僧(名词,边境,边邑)2.封①既东封.郑(动词,做疆界)②又欲肆其西封.(名词,疆界)③域民不以封.疆之界(动词,划定)3.与①秦伯说,与.郑人盟(介词,和)②失其所与.,不知(动词,结交,亲附)4.微①微.夫人之力不及此(动词,没有,表否定的假设或条件)②则名微.而寡众(形容词,细小、细微)③见其发矢十中八九,但微.颔之(副词,稍微、略微)5.焉①焉.用亡郑以陪邻(疑问代词,何)②若不阙秦,将焉.取之(疑问代词,哪里)③以俟夫观人风者得焉.(代词,它)④永之人争奔走焉.(兼词,于此)三、古代文化常识积累练习。

古代文化常识的复习第一组基础素养练习1.古人云:“日之所照曰阳。

”下列各项中,两者均属于“阳”的方位是( )A.山之南、水之北B.山之南、水之南C.山之北、水之北 D.山之北、水之南答案:A2.天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝,是商代的一种主要的纪日方法。

商代君主多以天干为名,如太甲、盘庚等,这反映出商代( )A.天干地支知识已经在群众中普及B.王权的自我神化C.董仲舒“君权神授”观念的影响D.经济繁荣,文化发达答案:B3.中国古代以干支纪年,天干是“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”,地支是“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”。

按干支纪年法,2009年是己丑年,由此推断新中国成立于( )A.己丑年 B.戊子年C.庚寅年D.壬辰年答案:A4.“金牛去,瑞虎至,贺岁夜无眠;举金樽,对玉阙,瑞雪似舞翩;家为天,人如仙,快乐走人间;众亲朋,阖家欢,新春福禄全!”这将是2010年春节期间流行的祝福短信,其中的“牛”“虎”与农历纪年相配,这源自( )A.中国古代神话传说B.中国古代的农业文明C.中国原始的图腾崇拜D.中国原始的自然崇拜答案:B5.战国时邹衍用五行相胜说来解释朝代的变更,创立了五德始终说,按他的说法,夏禹是木德,商汤是金德,周文王是火德。

秦始皇采用此说,把秦朝定为( ) A.土德 B.金德C.水德 D.木德答案:C6.1937年7月,抗日战争爆发,国共合作统一战线逐步形成。

根据国共两党协议,8月28日,国民政府公布中国工农红军主力部队改编为国民革命军第八路军。

右图是八路军第十八集团军所佩用的胸章。

该胸章佩用的时间应该是公元( )A.1938年 B.1939年C.1940年 D.1941年答案:C7.金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》中的主人公郭靖、杨康名字来自于历史上的“靖康之变”。

“靖康”是指( )A.河南开封 B.宋钦宗年号C.宋徽宗庙号 D.宋徽宗谥号答案:B8.帝王的年号纪年是我国古代常用的纪年方法,下列历史名称中不涉及帝王年号的是( )A.建安文学 B.开元通宝C.康乾盛世 D.绍兴和议答案:B9.隶书是中国书法的五种字体之一,它( )A.源于殷商时期的甲骨文和金文B.始于秦朝,李斯以此字体书写了《秦始皇二十六年诏铭》C.变化最为丰富,最能表现书法写意性D.常用于书写古代官方文书,故又称正书答案:A10.古代中国音乐理论专著《乐记》中说:“礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。

”古代雅典人也崇尚艺术,甚至为公民观看演出提供津贴。

这反映了两国( ) A.公民都喜爱艺术B.都注重礼乐教化C.都注重礼仪D.都能自由欣赏音乐、歌舞答案:B11.《论语》有曰:“礼为用,和为贵。

”奥运会开幕式的“和”文化表现,体现了我们泱泱大国的气度。

“和”字在最初造字时的含义指的是( )A.下棋出现平局 B.战事休止C.人际关系和谐 D.音律和谐答案:D12.有竹枝词云:“正月元旦又一春,大家小户喜盈盈。

秦军胡帅左右站,任何魔鬼难入门。

”其中反映出中国习俗( )A.阳历新年驱鬼图吉祥 B.春节时节慰问军队C.正月初一贴门神 D.元宵时节闹花灯答案:C13.孔子是儒家学派的创始人,“儒”在当时是一种( )A.职业 B.官职C.政治思想 D.谥号答案:A14.下列现象体现古代避讳制度的是( )A.秦始皇下令将正月改为端月B.岳飞字鹏举C.昌南镇改为景德镇D.马三保改名为郑和答案:A15.关于中国姓氏起源,唐人柳芳说:“氏于国,则齐鲁秦吴;氏于谥,则文武成宣……氏于事,则巫艺匠陶。

”由此类推,王、侯、公孙等姓氏应源自( )A.族号 B.邑名C.爵号 D.官名答案:C16.古人在分析姓氏起源时说:“氏于国,则齐鲁秦吴……氏于字,则孟孙叔孙;氏于居,则东门北郭。

”由此推论,司马、司徒等姓氏应源自( )A.官名 B.爵位C.谥号 D.行业答案:A17.从姓氏的演变看,下列姓氏中较古老的应是( )A.赵 B.姬C.元 D.吴答案:B18.《百家姓》是一本关于中文姓氏的书。

王明清《玉照新志》记载:“如市井间所印《百家姓》,明清尝详考之,似是两浙钱氏有国时小民所著。

何则?其首云:‘赵、钱、孙、李’,盖钱氏奉正朔,‘赵’乃本朝国姓,所以‘钱’次之,‘孙’乃忠懿(钱王)之正妃,又其次则江南‘李’氏。

次句云:‘周、吴、郑、王’,皆武肃(钱鏐)而下后妃。

无可疑者。

”据此推断,《百家姓》应该成书于( )A.西周时期 B.魏晋南北朝时期C.隋唐时期 D.北宋时期答案:D19.“九鼎既成,迁于三国。

夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。

”其中所说的“九鼎”之所以被广泛重视并在夏商周流转,主要因为它是( )A.反映民心民意的凭据B.国王祭祀的重要礼器C.青铜工艺水平高的标志D.王朝统治权力的象征答案:D20.帝王谥号主要依据其生前行为而定。

下列各项中属于谥号的是( )A.秦始皇 B.汉武帝C.唐太宗 D.清康熙帝答案:B21.《资治通鉴》对曹操的称呼有这样的变化:曹操或操,汉朝封号后称魏公操,汉朝再封号后称魏王操,其子曹丕建国后称魏武王。

其中,可用“死要面子”来描述的是( ) A.曹操 B.魏公操C.魏王操 D.魏武王答案:D22.“经史子集”是我国古代读书人对经典的分类法。

“经”是指古代社会中的政教、纲常伦理、道德规范的教条,主要是儒家的典籍;“史”是各种体裁历史著作;“子”是诸子百家及释道宗教著作;“集”是收历代作家一人或多人的散文、骈文、诗、词、散曲等的集子和文学评论、戏曲等著作。

古代图书严格按照此种分类法编撰的是( ) A.“四书五经” B.《永乐大典》C.《四库全书》 D.《古今图书集成》答案:C23.“经、史、子、集”是我国古代常用的图书分类法。

《农政全书》应属于( ) A.经部 B.史部C.子部 D.集部答案:C24.史书有不同的体裁,不同的体裁又有不同的特征。

纪传体史书的特征是( ) A.以事件为中心 B.以人物为中心C.以年代为中心 D.以制度为中心答案:B25.清代乾隆皇帝钦定“二十四史”,总共3249卷,约有4000万字,是中国古代正史的代表。

对其认识正确的是( )A.都是纪传体史书 B.都是断代史史书C.涵盖了整个中国古代史 D.都是官修史书答案:A26.“真知与常知异。

尝见一田夫,曾被虎伤,有人说虎伤人,众莫不惊,独田夫色动异于众。

若虎能伤人,虽三尺童子莫不知之,然未尝真知。

真知须如田夫乃是,故人知不善而犹为不善,是亦未尝真知,若真知,决不为矣。

”这段话体现出的思想是( ) A.格物致知 B.心即理也C.发明本心 D.致良知答案:A27.刘玉荣在《西方文化之旅》一书中将西方文化的演变分为古代、中世纪、文艺复兴时代、近代和现代,其中把古代称为“直觉时代”,请你为“中世纪”选择最适合的主题( )A.创造时代 B.反省时代C.信仰时代 D.求知时代答案:C28.中国绘画有其独特的风格,在魏晋之后便梅开两朵,一支注重写实,一支注重非功利的写意。

注重写实的是( )①宫廷画②民间绘画③文人画A.① B.②C.①② D.②③答案:C29.下列诗文中含有“中国”别称的是( )①楚失华夏②死去元知万事空,但悲不见九州同③四万万人齐下泪,天涯何处是神州④长夜难明赤县天⑤我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖A.①②③④ B.②③④⑤C.①②③⑤ D.①②④⑤答案:A30.宋朝曾把与契丹族政权边境临界地区的一些地点改名,如威虏改为广信,静戎改为安肃,破虏改为永静等。

根据所学史实判断,这种现象出现的时间是( ) A.实现统一后 B.澶渊之盟后C.东京保卫战后 D.宋金和议后答案:B第二组题型适应练1.下列有关文化常识的解说,不正确的一项是( )A.古代男子20岁时举行加冠礼,叫作冠。

即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”。

B.宾礼用于朝聘会同,是天子款待来朝会的四方诸侯和诸侯派遣使臣向周王问安的礼节仪式。

C.郊祭犹郊祀。

古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭祀对象分为三类:天神、地祇、人鬼。

D.户部,中国古代官署名,为掌管仪制祠祭的机关,六部之一,长官为户部尚书,曾称地官、大司徒、计相、大司农等。

解析:户部为掌管户籍财经的机关。

答案:D2.下列有关文化常识的解说,不正确的一项是( )A.字,古代男子成人不便直呼其名,故另取一与本名含义相关的别名,称之为字,如司马迁字子长,李白字太白,苏轼字子瞻。

B.玉玺,专指皇帝的玉印。

秦汉以来,皇帝所用的印章称为玺,臣民所用的印章只能称为印。

C.表,是封建社会臣子对皇帝有所陈述、请求、建议时用的一种特殊文体,如《出师表》《陈情表》。

D.朔日,指中国农历每月的第一天;望日,指农历小月十五,大月十六;晦日,指农历每月的三十。

解析:中国农历将每月的最后一天称为晦日。

答案:D3.下列有关文化常识的解说,不正确的一项是( )A.进士:隋唐科举考试设进士科,其时凡举人试于礼部合格者,称为“进士”。

明、清之制,殿试后赐进士及第、进士出身、同进士出身,皆通称为“进士”。

B.“迁苏州同知”“擢按察佥事”“进环右参政”中的“迁”“擢”“进”三个词语,在古代都是晋升官职的意思。

C.荫:庇荫,庇护。

封建时代官僚的子孙因先代有功勋而受到封赏。

“封妻荫子”中的“荫”就是此意。

D.母忧:母丧的婉辞。

文言文中常有“丁父忧”“丁母忧”的说法,即遭逢父亲丧事和遭逢母亲丧事。

解析:迁:古代称调动官职,一般指升职。

答案:B4.下列有关文化常识的解说,不正确的一项是( )A.“教授”是指把知识技能传授给学生,后成为一种学官名,掌管学校课试等事,位居提督学事司之下。

现在是高等学校教师学衔或职务名称之一。

B.“母忧乞身”是指遭逢母亲去世,在朝廷任职的官员,请求辞职前去为母守孝。

C.“五更”是指年老还乡但富有学识经验的德高望重之人。

古代设五更之位,天子要以父兄之礼来对待。

D.“结发”,汉族婚姻习俗,一种象征夫妻结合的仪式。

当夫妻成婚时,各取头上一根头发,合而作一结。

解析:此题考查了解古汉语文化常识的能力。

此处“结发”意为“束发,扎结头发”。

古代汉族男子20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。

男女成年的标志分别为“加冠”“加笄”。

答案:DA.“牙将”即牙门将,负责在防御工事“牙门”里统领士兵指挥作战的将领被称为牙门将,后来演变成类似于主将帐下的偏将、副将的职位。

B.“迁”,意思是调动官职,一般指提升,但有时候也表示降职远调,如《岳阳楼记》中的“迁客骚人”和《琵琶行》中的“予左迁九江郡司马”。

C.“节度使”,唐代设立的地方军政长官,因受职之时,朝廷赐以旌节而得名,节度使集军、民、财三政于一身,威权甚重,最终酿成安史之乱。