1-4-1新中国政治建设及其曲折历程

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:10

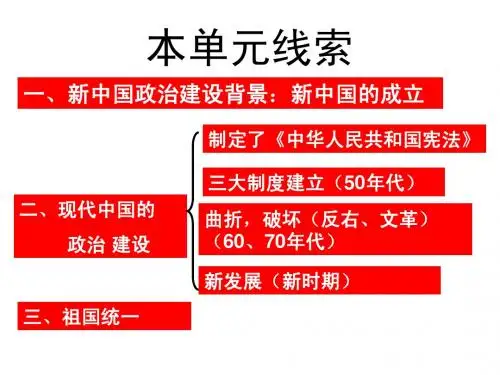

芯衣州星海市涌泉学校专题四现代中国的政治建立与祖国统一通史概要:本专题主要讲述新中国成立以后的50多年来,中国政治建立的根本历程和争取祖国统一的根本方略和理论。

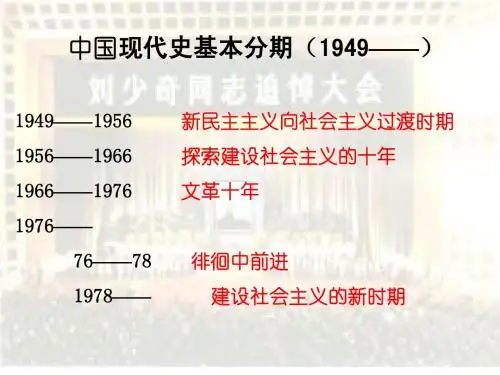

中华人民一一共和国的成立,创始了中国历史的新纪元,奠定了中国政治建立的基石。

而新中国成立以来的历史,是政治建立从起步、开展、遭受重大挫折,到十一届三中全会后政治建立不断开展和健全的过程。

详细可分为三个阶段:一、新中国成立到“文化大革命〞爆发前,中国政治建立获得初步开展;二、在“文化大革命〞中,中国政治建立被严重破坏,政治建立的历程完全中断;三、十一届三中全会以后,中国政治改革和建立逐步进入制度化、程序化的开展轨道,确立起依法治国、建立社会主义法治国家的根本目的。

与政治建立开展的同时,中国政府在完成统一大业的历程中不断获得阶段性成果。

第二节政治建立的曲折历程及其历史性转折教案课标要求:理解“文化大革命〞对民主的践踏,说明民主法制建立的必要性和艰巨性;列举中国一一共产党十一届三中全会以来我国民主与法制建立的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

教学目的:〔1〕、知识与才能:①识记:中一一共八大内容;1967年1月造反派夺权;中一一共十一届三中全会召开的背景和内容;1982年中华人民一一共和国宪法的修订;一一共产党指导的多党和政治协商制度的加强;依法治国根本方略确实立。

②理解:中一一共八大的意义;“文化大革命〞期间民主法制破坏给社会开展和人民生活带来的严重危害,加强社会主义民主法制建立是社会主义建立事业顺利开展的保证;十一届三中全会在民主政治建立上的转折意义;社会主义现代化建立的新时期我国民主政治建立的过程;政治民主化和法制化是社会主义政治现代化的核心内容,从而认识实行依法治国方略的重要意义。

③运用:探究中一一共十一届三中全会后民主法制建立的开展与对人民生活和社会开展的影响〔2〕、过程与方法:搜集整理“文化大革命〞时期有关践踏民主和法制的史料,分析“文化大革命〞期间我国民主政治建立的重大挫折的表现;学会史料搜集整理的方法。

政治建设的曲折及其历史性转折中华人民共和国的成立,开创了中国历史的新纪元,奠定了中国政治建设的基石。

而新中国成立以来的政治建设,是从起步、发展、遭受重大挫折,到十一届三中全会后不断发展和健全的过程。

具体可分为三个阶段:一、新中国成立到“文化大革命”爆发前,中国政治建设取得初步发展二、在“文化大革命”中,中国政治建设被严重破坏,政治建设的历程完全中断三、十一届三中全会以后,中国政治改革和建设逐步进入制度化、程序化的发展轨道,确立起依法治国、建设社会主义法治国家的基本目标。

在政治建设发展的同时,中国政府在完成统一大业的历程中不断取得阶段性成果。

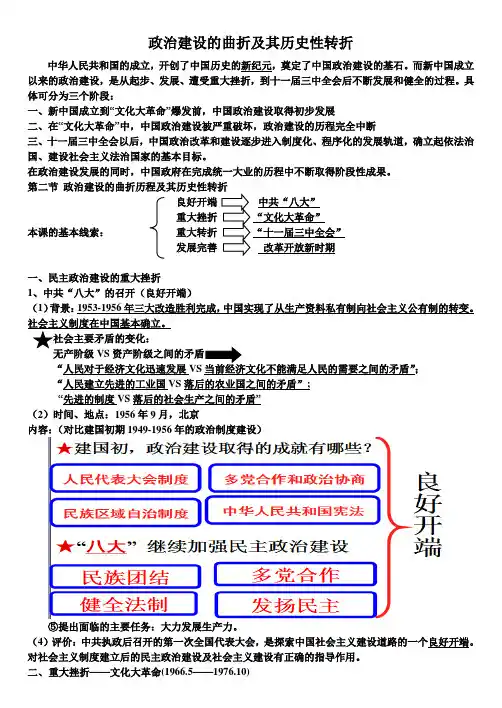

第二节政治建设的曲折历程及其历史性转折良好开端中共“八大”重大挫折“文化大革命”本课的基本线索:重大转折“十一届三中全会”发展完善改革开放新时期一、民主政治建设的重大挫折1、中共“八大”的召开(良好开端)(1)背景:1953-1956年三大改造胜利完成,中国实现了从生产资料私有制向社会主义公有制的转变。

社会主义制度在中国基本确立。

VS“人民对于经济文化迅速发展VS当前经济文化不能满足人民的需要之间的矛盾”;“人民建立先进的工业国VS落后的农业国之间的矛盾”;“先进的制度VS落后的社会生产之间的矛盾”(2)时间、地点:1956年9月,北京内容:(对比建国初期1949-1956年的政治制度建设)⑤提出面临的主要任务:大力发展生产力。

(4)评价:中共执政后召开的第一次全国代表大会,是探索中国社会主义建设道路的一个良好开端。

对社会主义制度建立后的民主政治建设及社会主义建设有正确的指导作用。

二、重大挫折——文化大革命(1966.5——1976.10)1、背景:根本原因:以阶级斗争为纲的“左”倾思想的进一步发展;毛泽东错误地估计了当时国内的阶级斗争形势(防止资本主义复辟);民主政治说或被破坏,党内出现了严重的个人崇拜、个人专断。

林彪、江青反革命集团的利用(国际:周边局势紧张)2、导火线:《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》3、全面发动的标志:两个会议两个文件4、发展过程:(P71最后两段P72第一段)5、性质:一场由……错误发动,被……利用,灾难深重的内乱。

新中国的民主政治建设及曲折发展第六单元现代中国的政治建设与祖国统一第1讲新中国的民主政治建设及曲折发展【高考目标定位】程标准考试大纲考点搜索概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

中华人民共和国的成立民主政治制度的建设①政治协商制度②人民代表大会制度③民族区域自治制度④194年宪法了解“化大革命”对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性“化大革命”①“化大革命”的原因②“化大革命”对民主法制的践踏③我国民主政治建设的必要性和艰巨性列举中国共产党十一届三中全会以我国民主与法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

改革开放以民主与法制的建设①法制走向健全②民主制度的重建与完善③依法治国的意义【基础知识梳理】一、新中国的民主政治建设1前提:中华人民共和国的成立。

(1)标志:1949年10月1日,国家领导人宣誓就职和开国大典的举行。

(2)意义:标志着半殖民地半封建社会已经结束,中国进入由新民主主义向社会主义过渡的新时期。

2历程:新中国成立初期:三大制度的建立和发展。

(1)194年,第一届全国人大通过了新中国第一部社会主义类型宪法——《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主和社会主义两大原则。

标志着人民代表大会制度的确立,是中国人民政治生活中进一步民主化的标志。

(2)1949年召开的中国人民政治协商会议,初步建立了共产党领导的多党合作和政治协商制度。

一届人大召开后,中国人民政治协商会议代行全国人大职权的任务宣告结束,作为统一战线组织形式,其主要职能是政治协商和民主监督。

196年,中共提出与民主党派“长期共存,互相监督”的方针,标志着这一制度发展到一个新阶段。

这调动了民主人士的参政议政热情,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。

(3)1949年的“共同纲领”明确规定,实行民族区域自治;194年宪法正式确认民族区域自治是中国的基本国策和基本政治制度。

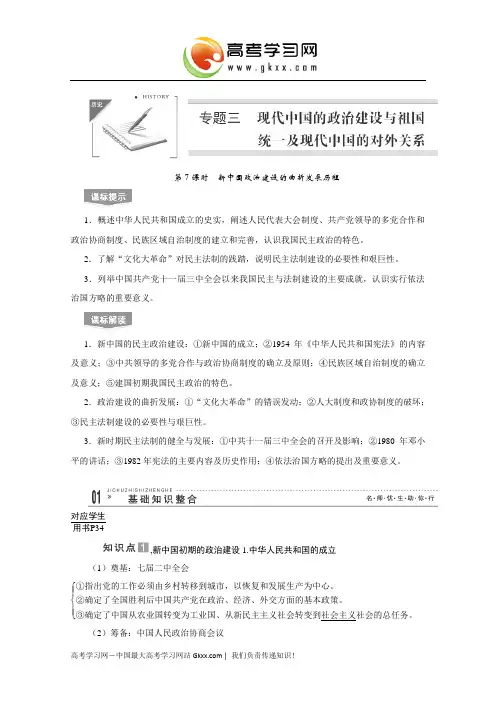

第7课时 新中国政治建设的曲折发展历程1.概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

2.了解“文化大革命”对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性。

3.列举中国共产党十一届三中全会以来我国民主与法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

1.新中国的民主政治建设:①新中国的成立;②1954年《中华人民共和国宪法》的内容及意义;③中共领导的多党合作与政治协商制度的确立及原则;④民族区域自治制度的确立及意义;⑤建国初期我国民主政治的特色。

2.政治建设的曲折发展:①“文化大革命”的错误发动;②人大制度和政协制度的破坏;③民主法制建设的必要性与艰巨性。

3.新时期民主法制的健全与发展:①中共十一届三中全会的召开及影响;②1980年邓小平的讲话;③1982年宪法的主要内容及历史作用;④依法治国方略的提出及重要意义。

对应学生用书P34,新中国初期的政治建设1.中华人民共和国的成立(1)奠基:七届二中全会⎩⎪⎨⎪⎧①指出党的工作必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为中心。

②确定了全国胜利后中国共产党在政治、经济、外交方面的基本政策。

③确定了中国从农业国转变为工业国、从新民主主义社会转变到社会主义社会的总任务。

(2)筹备:中国人民政治协商会议⎩⎪⎨⎪⎧①决定采用“中华人民共和国”的国名。

②通过《中国人民政治协商会议共同纲领》等文件,规定了新中国的国家性质。

③选举产生了中央人民政府委员会。

(3)成立⎩⎪⎨⎪⎧①1949年10月1日,中央人民政府委员会举行第一次全体会议,决定以《共同纲领》为施政纲领。

②开国大典宣告中华人民共和国中央人民政府成立。

(4)意义⎩⎪⎨⎪⎧①中国结束了半殖民地半封建的历史,成为真正具有独立主权的国家。

②建立的人民民主政权,是中国历史上不曾有过的国家政权。

③为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

1-4-1新中国政治建设及其曲折历程一、选择题1.(2011·江苏盐城中学二模)某村依法定程序对村委会主任进行海选,贯彻村民自治、村官民选、村事民管,从而使干群关系融洽,经济在稳定中迅速发展。

有人认为“这种选举是我国人民代表大会制度进步的体现,是公民依法行使选举权和被选举权”,这一观点()A.正确,对村委会进行海选是基层民主选举B.错误,将村委会主任选举与人大代表选举混为一谈C.正确,村委会作为国家最基层的政权组织,进行海选体现了广泛的民主D.错误,对村委会主任的海选不是基层民主选举【解析】基层民主选举是中国社会主义民主政治在新时期发展的主要表现,但它没有体现人民代表大会制度。

故选B项。

【答案】B2.(2011·广东增城一模)口号反映时代特色。

“谁敢反对毛主席,就砸烂谁的狗头!打翻在地,再踏上一只脚,让他永世不得翻身”“打倒旧政府”“砸烂公检法”,这些“文革”期间的口号反映的本质问题是()A.中国社会出现了严重混乱B.人民的生命安全得不到保障C.阶级斗争已发展到党内D.民主与法制横遭践踏【解析】本题主要考查学生解读材料和获取信息的能力。

从材料中“谁敢反对毛主席,就……让他永世不得翻身”、“打倒旧政府”、“砸烂公检法”、“文革”等信息可知D项正确。

【答案】D3.(2011·广东增城一模)1954年9月21日,《人民日报》发表了一篇题为《人民民主政治发展的新阶段》的社论。

该社论所说的“新阶段”开始的标志是()A.《共同纲领》的制定实施B.《中华人民共和国宪法》颁布实施C.“长期共存,互相监督”方针的提出D.社会主义改造基本完成【解析】本题考查学生的识记能力。

《共同纲领》制定于1949年,《中华人民共和国宪法》颁布于1954年,“长期共存,互相监督”方针提出于1956年,社会主义改造基本完成于1956年,由题干时间可排除A、C、D三项。

【答案】B4.(2011·江苏南通模拟)1953年,中央人民政府国家统计局公布:“迄至一九五三年六月三十日二十四时的全国人口总数为六亿零一百九十三万八千零三十五人。

”当时首次进行大规模人口普查的主要目的是()A.为恢复国民经济提供参考数据B.为选举人民代表提供准确数据C.为制定民族政策提供基本依据D.为制定经济计划提供准确依据【解析】本题考查学生分析问题的能力。

解题时注意1953年这一时间。

A项于1952年底已经完成,C项新中国成立时已经制定,1953年一五计划建设已经开始,排除D项。

故B项正确。

【答案】B5.(2011·中山三模)下表为中华人民共和国成立以来,全国人大农村代表所代表的人口与城镇代表所代表的人口的比例变化,不能说明的是()B.改革开放以来城镇化速度加快C.城市和农村人口数量趋于接近D.基层民主选举制度逐步的普及【解析】由城镇人口占全国人口的比例为46.6%可知A、C项正确;由城市人口比重的提高和时间可知B项正确。

故D项符合题意。

【答案】D6.(2010·临沂)作家万建强在《邓小平在江西的非常岁月》写到:这是六年来邓小平第一次对“文革”发表言论。

邓小平冷静地对他(老红军池龙)说:文化大革命是“左”了,被坏人钻了空子……林彪这个人不能说没本事,就是伪君子,利用毛主席抬高自己。

由此可知,当时邓小平认为()A.文革的发生有多种因素B.“坏人”是“伪君子”林彪C.林彪个人导演了整个文革D.文革本来是可以避免的【解析】本题考查学生正确理解材料信息的能力。

文化大革命发生的根本原因是“左”倾错误长期发展的结果,毛主席负有领导责任,林彪、江青反革命集团别有用心的利用也是重要原因,故文革的发生是多种因素共同作用的结果。

【答案】A7.(2010·岳阳二次质检)有位国家领导人曾经这样评价某次会议:“这是中国光辉灿烂的人民的新世纪的开端。

这是全中国人民空前大团结的会议。

这个会议宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生。

”该会议()①通过了《共同纲领》②代行全国人大职权③颁布了《中华人民共和国宪法》④确立了中国的根本政治制度A.①②B.①②④C.③④D.①③④【解析】这次会议根据材料“宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生”即可看出是新政协的召开,这次会议上通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,代行全国人大职权。

【答案】A8.(2010·苏北)回顾人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层民主自治制度的建立过程,可以得出的结论不包括()A.人民当家作主是社会主义民主的本质和核心B.新中国的建立和党的领导是民主制度的基础C.没有改革开放就没有中国的社会主义民主D.中国只有建立社会主义制度才能实现真正的民主【解析】题干中的人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度建立于建国初期,而改革开放开始于1978年,故C项符合题意。

【答案】C9.(2010·浙江元济高三模拟)“是谁带来远古的呼唤,是谁留下千年的祈盼;难道说还有无言的歌,还是那久久不能忘怀的眷恋……呀啦索,那就是青藏高原。

”歌手韩红的一曲《青藏高原》唱响全国,下列哪些事件给西藏地区带来翻天覆地的变化()①七届二中全会的召开②1954年《中华人民共和国宪法》的颁布③1965年西藏自治区的成立④改革开放A.①②③④B.②③④C.①②③D.①②④【解析】七届二中全会是1949年,没有给西藏带来翻天覆地的变化。

【答案】B10.(2010·黑龙江文综)阅读《全国法院行政案件统计表》,表中的现象反映的是()B.中国已建成了完备的法律体系C.人民当家作主权利完全得到保障D.经济体制改革的深入发展【解析】依据史论结合的原则,表中的现象是关于法律方面的,排除C、D两项;材料体现不出中国已建成了完备的法律体系,排除B项。

【答案】A11.(2010·莆田) “任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。

”历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。

每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。

为此,新中国政府()A.确立了人民代表大会制度B.实行民族区域自治制度C.在全国普及了基层民主选举制度D.建立了中共领导的多党合作和政治协商制度【解析】依据材料中的信息,题干考查的政策是关于民族方面的,因而符合题意的只有B项。

【答案】B12.(2010·潍坊·3月)马克思提出国家一切权力归属于广大劳动人民。

新中国对这一思想的实践是()A.确立政治协商制度B.创立人民代表大会制度C.建立民族区域自治制度D.推进基层民主政治建设【解析】人民代表大会制度作为我国的根本政治制度,体现了一切权力属于人民。

政治协商制度是政党制度,民族区域自治制度是民族制度,基层民主政治建设是基层制度,都适用于一定范围。

【答案】B二、非选择题13.史料研习、理论指导、问题研讨和社会调查是学习历史的重要方法。

请运用这些方法分析近现代中国民主政治建设的发展进程。

(一)史料研习:1912年3月,孙中山颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。

约法按照立法、行政、司法三权分立的原则构建政治体制。

……它规定国务员“辅佐临时大总统,负其责任”,即实行责任内阁制。

《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级宪法,是近代中国民主化进程的一座丰碑。

请回答:(1)文中属于原始史料的内容是什么?(2)文中属于史料解释的内容是什么?(3)文中属于历史评价的内容是什么?(二)理论指导:建立和完善民主政治是社会主义制度健康发展的重要保障,请回答新中国成立到20世纪50年代中期中共是如何开创人民民主政治新局面的?(三)问题研讨:“文化大革命”使国家的民主和法制被肆意践踏,全国陷入严重的政治危机和社会危机之中。

请结合相关内容谈谈你对民主政治建设的看法。

(四)社会调查:调查见证人,了解、感受改革开放后我国社会主义民主政治建设的新成就。

请自拟一个题目并说明调查的目的。

(1)调查题目:(2)调查目的:【解析】本题以一种相对新颖的方式来考查中国近代和现代民主政治建设的曲折发展过程,通过考查,从而加深对现代民主法制建设的重要性的认识。

具体问题,结合课本所学相关知识归纳即可。

【答案】(一)(1)“辅佐临时大总统,负其责任”。

(2)即实行责任内阁制。

(3)《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级宪法,是近代中国民主化进程的一座丰碑。

(二)制定《中华人民共和国宪法》;在全国范围内建立了人民代表大会制度;确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;确立了民族区域自治制度。

(三)民主政治建设是一个漫长、艰巨的过程;要健全社会主义民主和法制;要充分发扬党内民主;要反对个人崇拜等。

(四)(1)符合题意即可。

(2)符合题意即可。

14.(2010·潍坊一模)不同的历史因素造就了各具特色的政治制度。

阅读材料,回答问题。

材料一北京大学教授张传玺认为,中国历史上形成大一统的中央集权制度,是由当时的国情和民情决定的,其正面作用是主要的。

在四大文明古国中唯有中华文明一脉相承,也反证了我们的先人在两千余年前选择的中央集权国家的政治道路是正确的。

材料二光荣革命以后的300多年,英国极少有大起大落、波澜壮阔的历史场面。

人们看到的只是逐步的变革、前进。

……它是英国文化模式的一个重要组成部分;无论外人对这种方式评价如何,其优劣得失如何,它确是道道地地的英国的。

——钱乘旦《英国——在传统与变革之间》材料三中国民族多,而又互相杂居,这样的民族分布情况,就不可能设想采取如同苏联那样的民族共和国办法。

……我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。

我们这种内部、外部的关系,使我们不需要采取十月革命时俄国所强调的实行民族自决、允许民族分立的政策。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》(1)据材料一概括张传玺教授的观点,结合所学知识指出其依据。

(2)据材料二指出英国模式的特点,结合所学知识进行简要评价。

(3)据材料一、三分析我国没有实行“如同苏联那样的民族共和国办法”的原因。

(4)综合上述材料,谈谈你对政治制度的认识。

【解析】本题考查中外政治制度的发展历程。

第(1)问,从材料信息看,张教授认为中央集权制度适合中国国情,结合所学知识回答实行中央集权制度的原因;第(2)问,材料体现了英国政治渐进性的特点,它适合英国国情,有利于社会进步;第(3)问,实际回答新中国实行民族区域自治制度的原因;第(4)问,从政治制度与国情的角度回答即可。

【答案】(1)观点:中央集权制度符合古代中国国情。

依据:中国地域广阔;以农耕经济为主;统一多民族国家的巩固。