高二物理原子核的衰变、原子核的人工转变

- 格式:doc

- 大小:262.50 KB

- 文档页数:10

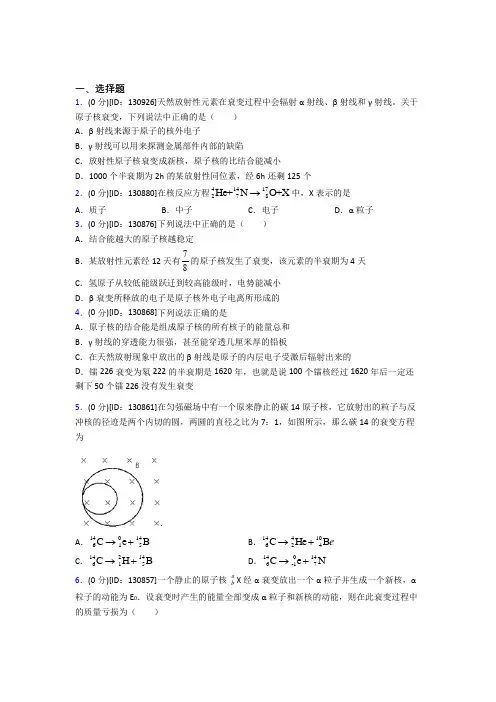

一、选择题1.(0分)[ID :130926]天然放射性元素在衰变过程中会辐射α射线、β射线和γ射线。

关于原子核衰变,下列说法中正确的是( ) A .β射线来源于原子的核外电子B .γ射线可以用来探测金属部件内部的缺陷C .放射性原子核衰变成新核,原子核的比结合能减小D .1000个半衰期为2h 的某放射性同位素,经6h 还剩125个 2.(0分)[ID :130880]在核反应方程41417278He+N O+X →中,X 表示的是 A .质子B .中子C .电子D .α粒子3.(0分)[ID :130876]下列说法中正确的是( ) A .结合能越大的原子核越稳定 B .某放射性元素经12天有78的原子核发生了衰变,该元素的半衰期为4天 C .氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,电势能减小 D .β衰变所释放的电子是原子核外电子电离所形成的 4.(0分)[ID :130868]下列说法正确的是A .原子核的结合能是组成原子核的所有核子的能量总和B .γ射线的穿透能力很强,甚至能穿透几厘米厚的铅板C .在天然放射现象中放出的β射线是原子的内层电子受激后辐射出来的D .镭226衰变为氡222的半衰期是1620年,也就是说100个镭核经过1620年后一定还剩下50个镭226没有发生衰变5.(0分)[ID :130861]在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切的圆,两圆的直径之比为7:1,如图所示,那么碳14的衰变方程为A .14014615C e B →+ B .14410624C He B e →+ C .14214615C H B →+D .14146-17C e N →+6.(0分)[ID :130857]一个静止的原子核a bX 经α衰变放出一个α粒子并生成一个新核,α粒子的动能为E 0.设衰变时产生的能量全部变成α粒子和新核的动能,则在此衰变过程中的质量亏损为( )A .02E cB .()024E a c -C .()024a E c - D .()024aE a c -7.(0分)[ID :130951]原子核23892U 在天然衰变为20682Pb 的过程中,所经过的α衰变次数质子数减少的个数、中子数减少的个数依次为( ) A .8、10、22B .10、22、8C .22、8、10D .8、22、108.(0分)[ID :130950]研究表明,中子(10n )发生β衰变后转化成质子和电子,同时放出质量可视为零的反中微子e ν。

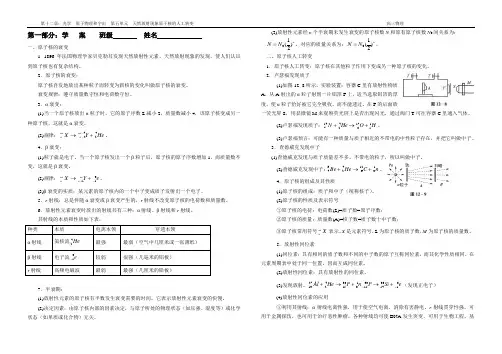

第一部分:学 案 班级 姓名一、原子核的衰变1. 1896年法国物理学家贝克勒耳发现天然放射性元素,天然放射现象的发现,使人们认识到原子核也有复杂结构。

2.原子核的衰变:原子核自发地放出某种粒子而转变为新核的变化叫做原子核的衰变。

衰变规律:遵守质量数守恒和电荷数守恒。

3.α衰变:(1)当一个原子核放出α粒子时,它的原子序数Z 减小2,质量数减小4,该原子核变成另一种原子核,这就是α衰变。

(2)规律:4422M M Z Z X Y He --→+。

4.β衰变:(1)粒子就是电子。

当一个原子核发出一个β粒子后,原子核的原子序数增加1,而质量数不变,这就是β衰变。

(2)规律:011M M Z Z X Y e +-→+。

(3)β衰变的实质:某元素的原子核内的一个中子变成质子发射出一个电子。

5.r 射线:总是伴随α衰变或β衰变产生的,r 射线不改变原子核的电荷数和质量数。

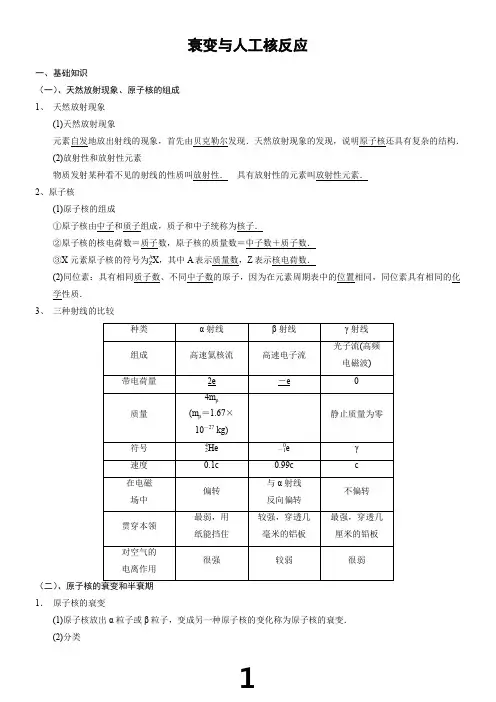

6.放射性元素衰变时放出的射线共有三种:α射线、β射线和r 射线。

其射线的本质和性质如下表:7.半衰期:(1)放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间。

它表示放射性元素衰变的快慢。

(2)决定因素:由原子核内部的因素决定,与原子所处的物理状态(如压强、湿度等)或化学状态(如单质或化合物)无关。

(3)放射性元素经n 个半衰期未发生衰变的原子核数N 和原有原子核数N 0间关系为:01()2n N N =,对应的质量关系为:01()2n N N =。

二、原子核人工转变1.原子核人工转变:原子核在其他粒子作用下变成另一种原子核的变化。

2.卢瑟福发现质子(1)如图12 -8所示,实验装置:容器C 里有放射性物质A ,从A 射出的α粒子射到一片铝箔F 上,适当选取铝箔的厚度,使α粒子恰好被它完全吸收,而不能透过。

在F 的后面放一荧光屏S ,用显微镜M 来观察荧光屏上是否出现闪光,通过阀门T 可往容器C 里通入气体。

(2)卢瑟福发现质子:1441717281N He O H +→+。

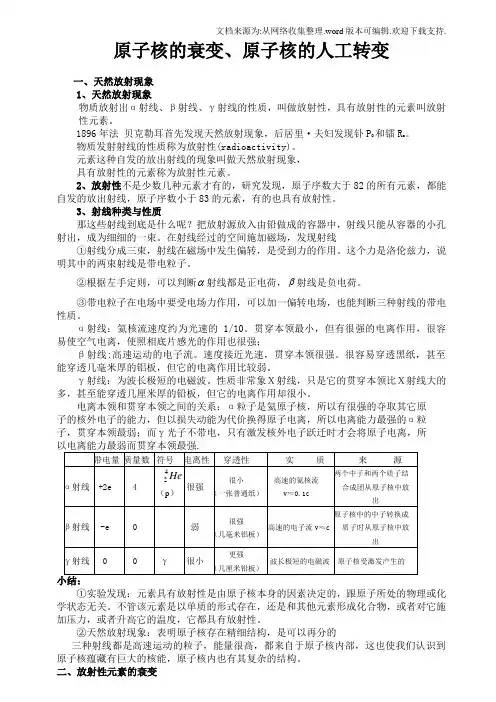

衰变与人工核反应一、基础知识(一)、天然放射现象、原子核的组成1、天然放射现象(1)天然放射现象元素自发地放出射线的现象,首先由贝克勒尔发现.天然放射现象的发现,说明原子核还具有复杂的结构.(2)放射性和放射性元素物质发射某种看不见的射线的性质叫放射性.具有放射性的元素叫放射性元素.2、原子核(1)原子核的组成①原子核由中子和质子组成,质子和中子统称为核子.②原子核的核电荷数=质子数,原子核的质量数=中子数+质子数.③X元素原子核的符号为A Z X,其中A表示质量数,Z表示核电荷数.(2)同位素:具有相同质子数、不同中子数的原子,因为在元素周期表中的位置相同,同位素具有相同的化学性质.3、三种射线的比较(二)1.原子核的衰变(1)原子核放出α粒子或β粒子,变成另一种原子核的变化称为原子核的衰变.(2)分类α衰变:A Z X→A-4Y+42HeZ-2β衰变:A Z X→A Z+1Y+0-1e2.半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间.半衰期由核内部本身的因素决定,跟原子所处的物理或化学状态无关.二、理解1.衰变规律及实质(1)两种衰变的比较(2)γ射线:γ射线经常是伴随着α衰变或β衰变同时产生的.其实质是放射性原子核在发生α衰变或β衰变的过程中,产生的新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出光子.2.原子核的人工转变用高能粒子轰击靶核,产生另一种新核的反应过程.典型核反应:(1)卢瑟福发现质子的核反应方程为:147N+42He→178O+11H.(2)查德威克发现中子的核反应方程为:94Be+42He→126C+10n.(3)居里夫妇发现放射性同位素和正电子的核反应方程为:27Al+42He→3015P+10n. 3015P→3014Si+0+1e.133.确定衰变次数的方法(1)设放射性元素A Z X经过n次α衰变和m次β衰变后,变成稳定的新元素A′Z′Y,则表示该核反应的方程为AX→A′Z′Y+n42He+m0-1eZ根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程A=A′+4n,Z=Z′+2n-m(2)确定衰变次数,因为β衰变对质量数无影响,先由质量数的改变确定α衰变的次数,然后再根据衰变规律确定β衰变的次数. 4. 半衰期(1)公式:N 余=N 原(12)t /τ,m 余=m 原(12)t /τ式中N 原、m 原表示衰变前的放射性元素的原子数和质量,N 余、m 余表示衰变后尚未发生衰变的放射性元素的原子数和质量,t 表示衰变时间,τ表示半衰期.(2)影响因素:放射性元素衰变的快慢是由原子核内部因素决定的,跟原子所处的物理状态(如温度、压强)或化学状态(如单质、化合物)无关. 三、练习1、下列说法正确的是( )A .原子核在衰变时能够放出α射线或β射线B.232 90Th (钍)经过一系列α和β衰变,成为20882Pb(铅),铅核比钍核少12个中子C .原子核的半衰期与物质的质量有关,质量大,半衰期长D .对物质加热或加压可以缩短原子核的半衰期 答案 A2、如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部伤痕的示意图,请问图乙中的检查利用的是( ) A .α射线 B .β射线C .γ射线D .三种射线都可以 答案 C解析 由题意可知,工业上需用射线检查金属内部的伤痕,由题图甲可知,三种射线中γ射线穿透力最强,而α射线、β射线都不能穿透金属,所以答案为C. 3、 在下列4个核反应方程中,X 表示α粒子的是( )A.3015P →3014Si +XB.238 92U →234 90Th(钍)+XC.2713Al +X →2712Mg +11HD.2713Al +X →3015P +10n答案 BD解析 根据质量数守恒和电荷数守恒可知,四个选项中的X 分别代表:01e 、42He 、10n 、42He ,选项B 、D 正确.4、(2012·重庆理综·19)以下是物理学史上3个著名的核反应方程x +73Li →2y y +14 7N →x +17 8O y +94Be →z +12 6Cx 、y 和z 是3种不同的粒子,其中z 是 ( )A .α粒子B .质子C .中子D .电子答案 C解析 第二、三个核反应分别是发现质子和中子的核反应方程,根据核反应方程的质量数和电荷数守恒可得,x 、y 、z 分别是11H 、42He 、10n ,C 正确5、 238 92U 是一种放射性元素,其能发生一系列放射性衰变,衰变过程如图所示.请写出①、②两过程的衰变方程:①____________________________________________________;②___________________________________________________.答①210 83Bi(铋)→210 84Po 钋[pō]+-1e ②210 83Bi →20681Tl [t ā]+42He5、(2012·大纲全国·15)235 92U 经过m 次α衰变和n 次β衰变,变成20782Pb ,则( )A .m =7,n =3B .m =7,n =4C .m =14,n =9D .m =14,n =18答案 B解析 衰变过程满足质量数守恒和电荷数守恒.先写出核反应方程:235 92U →207 82Pb +m 42He +n 0-1e根据质量数守恒和电荷数守恒列出方程 235=207+4m 92=82+2m -n解得m =7,n =4,故选项B 正确,选项A 、C 、D 错误.6、由于放射性元素237 93Np(镎)的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现.已知237 93Np 经过一系列α衰变和β衰变后变成20983Bi ,下列判断中正确的是( )A.209 83Bi 的原子核比237 93Np 的原子核少28个中子B.209 83Bi 的原子核比237 93Np 的原子核少18个中子C .衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变D .衰变过程中共发生了4次α衰变和7次β衰变 答案 BC 解析20983Bi的中子数为209-83=126,237 93Np 的中子数为237-93=144,209 83Bi 的原子核比23793Np 的原子核少18个中子,A 错,B 对;衰变过程中共发生了α衰变的次数为237-2094=7次,β衰变的次数是2×7-(93-83)=4次,C 对,D 错.7、(2011·海南·19(1))2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核电站严重的核泄漏事故.在泄漏的污染物中含有131I 和137Cs(铯)两种放射性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射.在下列四个式子中,有两个能分别反映131I和137Cs的衰变过程,它们分别是________和________(填入正确选项前的字母).53131I和55137Cs原子核中的中子数分别是________和________.A.X1―→13756Ba+10n B.X2―→13154Xe+0-1eC.X3―→13756Ba+0-1e D.X4―→13154Xe+11p解析根据核反应方程的质量数、电荷数守恒知,131I的衰变为选项B,137Cs的衰变为选项C,131I的中子数为131-53=78,137Cs的中子数为137-55=82.答案B C78828、三个原子核X、Y、Z,X核放出一个正电子后变为Y核,Y核与质子发生核反应后生成Z核并放出一个氦核(42He),则下面说法正确的是()A.X核比Z核多一个质子B.X核比Z核少一个中子C.X核的质量数比Z核的质量数大3D.X核与Z核的总电荷数是Y核电荷数的2倍:答案CD解析设原子核X的符号为a b X,则原子核Y为a b-1Y,a b X→0+1e+a b-1Y,11H+a b-1Y→42He+a-3b-2Z,故原子核Z为a-3b-2Z. 镤拼音[pú]核反应类型的判断9()A.32He+21H→42He+11H是聚变反应B.23892U→23490Th+42He是人工转变C.23592U+10n→9236Kr+14156Ba+310n是裂变反应D.2411Na→2412Mg+0-1e是裂变反应答案AC解析在核反应过程中,反应前后核电荷数和质量数分别守恒,选项B中的核反应是α衰变;选项D中的核反应是人工转变,选项B、D错误,选项A、C正确.10、(2012·广东理综·18)能源是社会发展的基础,发展核能是解决能源问题的途径之一.下列释放核能的反应方程,表述正确的有()A.31H+21H→42He+10n是核聚变反应B.31H+21H→42He+10n是β衰变C.23592U+10n→14456Ba+8936Kr+310n是核裂变反应D.23592U+10n→14054Xe+9438Sr+210n是α衰变答案AC解析β衰变时释放出电子(0-1e),α衰变时释放出氦原子核(42He),可知B、D错误;选项A中一个氚核和一个氘核结合成一个氦核并释放出一个中子是典型的核聚变反应,A正确;选项C中一个U235原子核吸收一个中子,生成一个Ba原子核和一个Kr原子核并释放出三个中子是典型的核裂变反应,C正确.11、(1)现有三个核反应方程:①2411Na→2412Mg+0-1e;②23592U+10n→14156Ba+9236Kr+310n;③21H+31H→42He+10n.下列说法正确的是()A.①是裂变,②是β衰变,③是聚变B.①是聚变,②是裂变,③是β衰变C.①是β衰变,②是裂变,③是聚变D.①是β衰变,②是聚变,③是裂变(2)现有四个核反应:A.21H+31H→42He+10nB.23592U+10n→X+8936Kr+310nC.2411Na→2412Mg+0-1eD.42He+94Be→126C+10n①________是发现中子的核反应方程,________是研究原子弹的基本核反应方程,________是研究氢弹的基本核反应方程.②求B 中X 的质量数和中子数.解析 (1)2411Na →2412Mg + 0-1e 中Na 核释放出β粒子,为β衰变,235 92U +10n →141 56Ba +9236Kr +310n 为铀核在被中子轰击后,分裂成两个中等质量的核,为裂变.而21H +31H →42He +10n 为聚变,故C 正确.(2)①人工转变核反应方程的特点:箭头的左边是氦核与常见元素的原子核,箭头的右边也是常见元素的原子核.D 是查德威克发现中子的核反应方程,B 是裂变反应,是研究原子弹的基本核反应方程,A 是聚变反应,是研究氢弹的基本核反应方程.②由电荷数守恒和质量数守恒可以判定,X 质量数为144,电荷数为56,所以中子数为144-56=88. 答案 (1)C (2)①D B A ②144 88 半衰期的考查12、一块含铀的矿石质量为M ,其中铀元素的质量为m ,铀发生一系列衰变,最终生成物为铅.已知铀的半衰期为T ,那么下列说法中正确的是( )A .经过2个半衰期后,这块矿石中基本不再含有铀B .经过2个半衰期后,原来所含的铀元素的原子核有m4发生了衰变C .经过3个半衰期后,其中铀元素的质量还剩m8D .经过1个半衰期后该矿石的质量剩下M2答案 C解析 经过2个半衰期后矿石中剩余的铀元素应该有m 4,经过3个半衰期后矿石中剩余的铀元素还有m8.因为衰变产物大部分仍然留在矿石中,所以矿石质量没有太大的改变 13、 关于放射性元素的半衰期,下列说法正确的有( )A .是原子核质量减少一半所需的时间B .是原子核有半数发生衰变所需的时间C .把放射性元素放在密封的容器中,可以减小放射性元素的半衰期D .可以用来测定地质年代、生物年代等解析 原子核衰变后变成新核,新核与未衰变的核在一起,故半衰期并不是原子核的数量、质量减少一半,A 错,B 对;衰变快慢由原子核内部因素决定,与原子所处的物理状态或化学状态无关,常用其测定地质年代、生物年代等,故C 错,D 对. 答案 BD。

原子核的衰变、原子核的人工转变一、天然放射现象1、天然放射现象物质放射出α射线、β射线、γ射线的性质,叫做放射性,具有放射性的元素叫放射性元素。

1896年法贝克勒耳首先发现天然放射现象,后居里·夫妇发现钋PO 和镭Ra。

物质发射射线的性质称为放射性(radioactivity)。

元素这种自发的放出射线的现象叫做天然放射现象,具有放射性的元素称为放射性元素。

2、放射性不是少数几种元素才有的,研究发现,原子序数大于82的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性。

3、射线种类与性质那这些射线到底是什么呢?把放射源放入由铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。

在射线经过的空间施加磁场,发现射线①射线分成三束,射线在磁场中发生偏转,是受到力的作用。

这个力是洛伦兹力,说明其中的两束射线是带电粒子。

②根据左手定则,可以判断α射线都是正电荷,β射线是负电荷。

③带电粒子在电场中要受电场力作用,可以加一偏转电场,也能判断三种射线的带电性质。

α射线:氦核流速度约为光速的 1/10。

贯穿本领最小,但有很强的电离作用,很容易使空气电离,使照相底片感光的作用也很强;β射线:高速运动的电子流。

速度接近光速,贯穿本领很强。

很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板,但它的电离作用比较弱。

γ射线:为波长极短的电磁波。

性质非常象X射线,只是它的贯穿本领比X射线大的多,甚至能穿透几厘米厚的铅板,但它的电离作用却很小。

电离本领和贯穿本领之间的关系:α粒子是氦原子核,所以有很强的夺取其它原子的核外电子的能力,但以损失动能为代价换得原子电离,所以电离能力最强的α粒子,贯穿本领最弱;而γ光子不带电,只有激发核外电子跃迁时才会将原子电离,所①实验发现:元素具有放射性是由原子核本身的因素决定的,跟原子所处的物理或化学状态无关。

不管该元素是以单质的形式存在,还是和其他元素形成化合物,或者对它施加压力,或者升高它的温度,它都具有放射性。

原子核的衰变、原子核的人工转变一、天然放射现象1、天然放射现象物质放射出a射线、B射线、丫射线的性质,叫做放射性,具有放射性的元素叫放射性元素。

1896年法贝克勒耳首先发现天然放射现象,后居里•夫妇发现钋P O和镭R a。

物质发射射线的性质称为放射性(radioactivity)。

元素这种自发的放出射线的现象叫做天然放射现象,具有放射性的元素称为放射性元素。

2、放射性不是少数几种元素才有的,研究发现,原子序数大于82的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性。

3、射线种类与性质那这些射线到底是什么呢?把放射源放入由铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。

在射线经过的空间施加磁场,发现射线①射线分成三束,射线在磁场中发生偏转,是受到力的作用。

这个力是洛伦兹力,说明其中的两束射线是带电粒子。

②根据左手定则,可以判断[射线都是正电荷,[射线是负电荷。

③带电粒子在电场中要受电场力作用,可以加一偏转电场,也能判断三种射线的带电性质。

a射线:氦核流速度约为光速的1/10。

贯穿本领最小,但有很强的电离作用,很容易使空气电离,使照相底片感光的作用也很强;B射线:高速运动的电子流。

速度接近光速,贯穿本领很强。

很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板,但它的电离作用比较弱。

丫射线:为波长极短的电磁波。

性质非常象X射线,只是它的贯穿本领比X射线大的多,甚至能穿透几厘米厚的铅板,但它的电离作用却很小。

电离本领和贯穿本领之间的关系:a粒子是氦原子核,所以有很强的夺取其它原子的核外电子的能力,但以损失动能为代价换得原子电离,所以电离能力最强的a粒子,贯穿本领最弱;而丫光子不带电,只有激发核外电子跃迁时才会将原子电离,所以电离能小结:①实验发现:元素具有放射性是由原子核本身的因素决定的,跟原子所处的物理或化学状态无关。

不管该元素是以单质的形式存在,还是和其他元素形成化合物,或者对它施加压力,或者升高它的温度,它都具有放射性。

![2021学年高二下学期物理人教版(教材)选择性必修第三册PPT-5.2放射性元素的衰变[1]](https://uimg.taocdn.com/bfe3e32f4a73f242336c1eb91a37f111f1850df7.webp)

一. 教学内容:.(2)核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转. 原子核所带的单位正电荷数等于核外的电子数,所以整个原子是呈电中性的. 电子绕着核旋转所需的向心力就是核对它的库仑引力.(3)从α粒子散射实验的数据估算出原子核大小的数量级为10-15-10-14m,原子大小的数量级为 10?D10 m。

(二)天然放射性现象1. 放射性现象:贝克勒耳发现天然放射现象,使人们认识到原子核也有复杂的结构,揭开了人类研究原子核结构的序幕. 通过对天然放射现象的研究,人们发现原子序数大于83的所有天然存在的元素都有放射性,原子序数小于83的天然存在的元素有些也具有放射性,它们放射出来的射线共有三种:α射线、β射线、γ射线.2. 三种射线的本质和特性(1)α射线:速度约为光速1/10的氦核流,贯穿作用很弱,电离作用很强.(2)β射线:速度约为光速十分之几的电子流,贯穿作用很强,电离作用较弱.(3)γ射线:波长极短的电磁波,贯穿作用最强,电离作用最弱.三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:3. 原子核的衰变规律(1)α衰变的一般方程为 → He?每发生一次α衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数减小2,质量数减少4. α衰变的实质是某元素的原子核同时放出由两个质子和两个中子组成的粒子(即氦核). (核内+) (3)γ射线是伴随α衰变或β衰变同时产生的、γ射线不改变原子核的电荷数和质量数. 其实质是放射性原子核在发生α衰变或β衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出光子.(4)半衰期A. 意义:放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间. 用希腊字母τ表示公式:。

式中为入射粒子的符号,是新生核符号,是放射出的粒子的符号。

① 卢瑟福发现质子的核反应方程为:。

③ 约里奥?居里夫妇发现放射性同位素和正电子的核反应方程为:其中,P是放射性同位素,e为正电子.3. 放射性同位素的应用⑴利用其射线:α射线电离性强,用于使空气电离,将静电泄出,从而消除有害静电。

原子核的衰变、原子核的人工转变一、天然放射现象 1、天然放射现象物质放射出α射线、β射线、γ射线的性质,叫做放射性,具有放射性的元素叫放射性元素。

1896年法 贝克勒耳首先发现天然放射现象,后居里·夫妇发现钋P O 和镭R a 。

物质发射射线的性质称为放射性(radioactivity)。

元素这种自发的放出射线的现象叫做天然放射现象, 具有放射性的元素称为放射性元素。

2、放射性不是少数几种元素才有的,研究发现,原子序数大于82的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性。

3、射线种类与性质那这些射线到底是什么呢?把放射源放入由铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。

在射线经过的空间施加磁场,发现射线①射线分成三束,射线在磁场中发生偏转,是受到力的作用。

这个力是洛伦兹力,说明其中的两束射线是带电粒子。

②根据左手定则,可以判断α射线都是正电荷,β射线是负电荷。

③带电粒子在电场中要受电场力作用,可以加一偏转电场,也能判断三种射线的带电性质。

α射线:氦核流速度约为光速的 1/10。

贯穿本领最小,但有很强的电离作用,很容易使空气电离,使照相底片感光的作用也很强;β射线:高速运动的电子流。

速度接近光速,贯穿本领很强。

很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板,但它的电离作用比较弱。

γ射线:为波长极短的电磁波。

性质非常象X射线,只是它的贯穿本领比X射线大的多,甚至能穿透几厘米厚的铅板,但它的电离作用却很小。

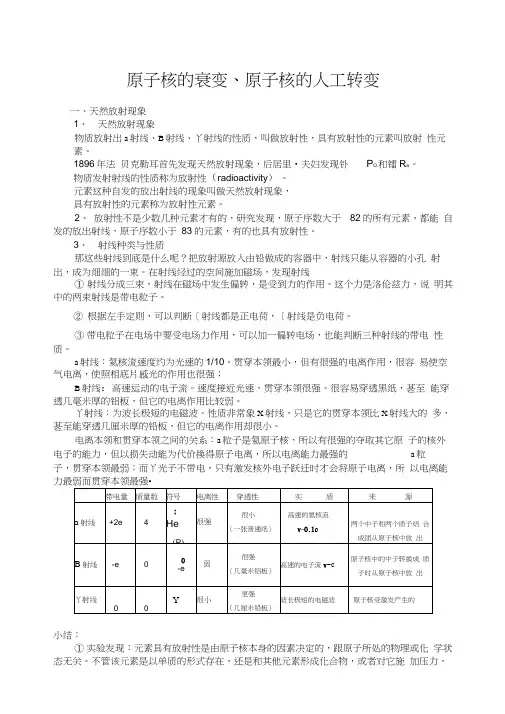

电离本领和贯穿本领之间的关系:α粒子是氦原子核,所以有很强的夺取其它原子的核外电子的能力,但以损失动能为代价换得原子电离,所以电离能力最强的α粒子,贯穿本领最弱;而γ光子不带电,只有激发核外电子跃迁时才会将原子电离,所以电离能力最弱而贯穿本领最强.带电量 质量数 符号 电离性穿透性实 质来 源α射线 +2e4(p )很强很小(一张普通纸)高速的氦核流 v≈0.1c两个中子和两个质子结合成团从原子核中放出β射线 -e 0弱很强 (几毫米铝板)高速的电子流v≈c 原子核中的中子转换成质子时从原子核中放出γ射线γ很小更强 (几厘米铅板)波长极短的电磁波 原子核受激发产生的小结:①实验发现:元素具有放射性是由原子核本身的因素决定的,跟原子所处的物理或化学状态无关。

一、选择题1.14C发生放射性衰变变为14N,半衰期约为5700年。

已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比例持续减少。

现通过测量得知,某古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一。

下列说法正确的是()A.该古木的年代距今约为5700年B.12C、13C、14C具有相同的中子数C.14C衰变为14N的过程中放出α射线D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变A解析:AA.14C设原来14C的质量为M0,衰变后剩余质量为M则有1 () 2nM M其中n为发生半衰期的次数,由题意可知剩余质量为原来的12,故n=1,所以死亡时间为5700年,故A正确;B.12C、13C、14C具有相同的质子数和不同的中子数,故B错误;C.14C衰变为14N的过程中质量数没有变化而核电荷数增加1,所以是其中的一个中子变成了一个质子和一个电子,所以放出β射线,故C错误;D.放射元素的半衰期与物理环境以及化学环境无关,故D错误。

故选A。

2.一个静止在磁场中的放射性同位素原子核3015P,放出一个正电子后变成原子核3014Si,在图中近似反映正电子和Si核轨迹的图是()A.B.C.D. B 解析:B当放射性元素放出正电子时,两带电粒子的动量守恒.由半径公式mv PrqB qB==,可得轨迹半径与动量成正比,与电量成反比,而正电子的电量比反冲核的电量小,则正电子的半径比反冲核的半径大,故ACD错误,B正确.故选B.【点睛】放射性元素的原子核,沿垂直于磁场方向放射出一个粒子后进入匀强磁场,在洛伦兹力的作用下都做匀速圆周运动.放射性元素放出粒子,动量守恒,由半径公式mv PrqB qB ==,分析α粒子和β粒子与反冲核半径关系,根据洛伦兹力分析运动轨迹是内切圆还是外切圆.3.根据有关放射性方面的知识可知,下列说法正确的是()A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核B.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子C解析:CA、半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间,具有统计规律,少量的氡原子核不满足半数衰变规律,故A错误.B、天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,故B错误.C、在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,故C 正确.D、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键知道α、β、γ射线的特点,以及知道半衰期的定义,知道β衰变所释放的电子的来源.4.关于天然放射线性质的说法正确的是()A.γ射线就是中子流B.α射线有较强的穿透性C.电离本领最强的是γ射线 D.β射线是高速电子流D解析:DA.γ射线是高频率的电磁波,它是伴随α或β衰变放出的,故A错误;BC.αβγ、、三种射线中穿透能力最强的是γ射线,α射线穿透能力最弱,一张厚的黑纸可以挡住α射线,电离能力最强的是α射线,γ射线电离能力最弱,故BC错误;D.β是原子核内的中子变为质子时放出的电子,是高速的电子流,故D正确.故选D5.有一钚的同位素23994Pu核静止在匀强磁场中,该核沿与磁场垂直的方向放出x粒子后,变成铀(U)的一个同位素原子核.铀核与x粒子在该磁场中的旋转半径之比为1:46,则()A.放出的x粒子是42He B.放出的x粒子是01e-C.该核反应是β衰变反应D.x粒子与铀核在磁场中的旋转周期相等A 解析:A【解析】ABC.钚核静止在匀强磁场中,发生衰变后新核和粒子的动量大小相等,方向相反.若放出粒子为电子,则新核的电荷数为95,据mvrqB=可得铀核与x粒子在该磁场中的旋转半径之比为1:95,则放出粒子不是电子,核反应不是β衰变.若放出粒子为42He,则新核的的电荷数为92,据mvrqB=可得铀核与x粒子在该磁场中的旋转半径之比为1:46,则放出粒子是42He.故A项正确,BC两项错误;D.由以上分析可知,新核是23592U,x粒子是42He,据2mTqBπ=可得,x粒子与铀核在磁场中的旋转周期不相等.故D项错误。

复习题1.当用具有1.87eV 能量的光子照射n =3激发态的氢原子时,氢原子( ) A. 不会吸收这个光子B. 吸收该光子后被电离,电离后的动能为0.36eVC. 吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为零D. 吸收该光子后不会被电离2.光子能量为E 的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n =3的能级),氢原子吸收光子后,能发出频率γ1、γ2、γ3、γ4、γ5、γ6六种光谱线,且γ1<γ2<γ3<γ4<γ5<γ6,则E 等于( )A.h γ 1B.h γ 6C.h (γ6-γ1)D.h (γ1+γ2+γ3+γ4+γ5+γ6) .3.现有1200个氢原子被激发到量子数为4的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是( ) (假定处在量子数为n 的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的总数的11n ) A .2200 B .2000C .1200D .24 004.氢原子的能级如图4所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62eV —3.11eV ,下列说法错误的是( )A .处于n =3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离B .大量氢原子从高能级向n =3能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应C .大量处于n =4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光D .大量处于n =4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光参考答案:1. B 2. A 3. A 4. Dn =1n =3 n =4n =2图3原子核的衰变、原子核的人工转变一、天然放射现象 1、天然放射现象物质放射出α射线、β射线、γ射线的性质,叫做放射性,具有放射性的元素叫放射性元素。

1896年法 贝克勒耳首先发现天然放射现象,后居里·夫妇发现钋P O 和镭R a 。

物质发射射线的性质称为放射性(radioactivity)。

元素这种自发的放出射线的现象叫做天然放射现象, 具有放射性的元素称为放射性元素。

2、放射性不是少数几种元素才有的,研究发现,原子序数大于82的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性。

3、射线种类与性质那这些射线到底是什么呢?把放射源放入由铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。

在射线经过的空间施加磁场,发现射线①射线分成三束,射线在磁场中发生偏转,是受到力的作用。

这个力是洛伦兹力,说明其中的两束射线是带电粒子。

②根据左手定则,可以判断α射线都是正电荷,β射线是负电荷。

③带电粒子在电场中要受电场力作用,可以加一偏转电场,也能判断三种射线的带电性质。

α射线:氦核流速度约为光速的 1/10。

贯穿本领最小,但有很强的电离作用,很容易使空气电离,使照相底片感光的作用也很强;β射线:高速运动的电子流。

速度接近光速,贯穿本领很强。

很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板,但它的电离作用比较弱。

γ射线:为波长极短的电磁波。

性质非常象X射线,只是它的贯穿本领比X射线大的多,甚至能穿透几厘米厚的铅板,但它的电离作用却很小。

电离本领和贯穿本领之间的关系:α粒子是氦原子核,所以有很强的夺取其它原子的核外电子的能力,但以损失动能为代价换得原子电离,所以电离能力最强的α粒子,贯穿本领最弱;而γ光子不带电,只有激发核外电子跃迁时才会将原子电离,所以电离能力最弱而贯穿本领最强.带电量 质量数 符号 电离性穿透性实 质来 源α射线 +2e4(p )很强很小(一张普通纸)高速的氦核流 v≈0.1c两个中子和两个质子结合成团从原子核中放出β射线 -e 0弱很强 (几毫米铝板)高速的电子流v≈c 原子核中的中子转换成质子时从原子核中放出γ射线γ很小更强 (几厘米铅板)波长极短的电磁波 原子核受激发产生的小结:①实验发现:元素具有放射性是由原子核本身的因素决定的,跟原子所处的物理或化学状态无关。

不管该元素是以单质的形式存在,还是和其他元素形成化合物,或者对它施加压力,或者升高它的温度,它都具有放射性。

②天然放射现象:表明原子核存在精细结构,是可以再分的He42e01-三种射线都是高速运动的粒子,能量很高,都来自于原子核内部,这也使我们认识到原子核蕴藏有巨大的核能,原子核内也有其复杂的结构。

二、放射性元素的衰变1、原子核的衰变原子核的衰变:原子核由于放出某种粒子而转变为新核的变化叫做原子核的衰变。

常见的衰变有两种,放出α粒子的衰变叫α衰变,放出β粒子的衰变叫β衰变,γ射线是随着α射线或β射线的放出而产生的。

2、α衰变铀238核放出一个α粒子后,核的质量数减少4,核电荷数减少2,变成新核--钍234核。

那这种放出α粒子的衰变叫做α衰变。

这个过程可以用衰变方程式来表示:23892U →23490Th+42He3、β衰变钍234核也具有放射性,它能放出一个β粒子而变成23491Pa (镤),那它进行的是β衰变,请同学们写出钍234核的衰变方程式?β粒子用0-1e 表示。

钍234核的衰变方程式: 23490Th →23491Pa+0-1e衰变前后核电荷数、质量数都守恒,新核的质量数不会改变但核电荷数应加1提问:β衰变如果按衰变方程式的规律来写的话应该没有问题,但并不象α衰变那样容易理解,因为核电荷数要增加,学生会问为什么会增加?哪来的电子?原子核内虽然没有电子,但核内的的质子和中子是可以相互转化的。

当核内的中子转化为质子时同时要产生一个电子:10n →11H +0-1e 这个电子从核内释放出来,就形成了β衰变。

可以看出新核少了一个中子,却增加了一个质子,并放出一个电子。

4、γ辐射原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不连续的,也只能取一系列不连续的数值,因此也存在着能级,同样是能级越低越稳定。

放射性的原子核在发生α衰变、β衰变时,往往蕴藏在核内的能量会释放出来,使产生的新核处于高能级,这时它要向低能级跃迁,能量以γ光子的形式辐射出来,因此,γ射线经常是伴随α射线和 β射线产生的,当放射性物质连续发生衰变时,原子核中有的发生α衰变,有的发生β衰变,同时就会伴随着γ辐射(没有γ衰变)。

这时,放射性物质发出的射线中就会同时具有α、β和γ三种射线。

注意:一种元素只能发生一种衰变,但在一块放射性物质中可以同时放出α、β和γ三种射线。

5、衰变方程式遵守的规律α衰变:e M Z M Z H Y X 4242+→-- α衰变规律:A Z X →A-4Z-2Y+42He β衰变:e Y X M Z M Z 011-++→ β衰变规律:A Z X →A Z +1Y+0-1e(1)核反应遵从的规律 ①质量数守恒②电荷数守恒 ③动量守恒; ④能量守恒.(2)半衰期:说明:1. 中间用单箭头,不用等号;2. 是质量数守恒,不是质量守恒;3. 方程及生成物要以实验为基础,不能杜撰。

类型衰变方程规律α衰变新核电荷数减少质量数减少24⎧⎨⎩β衰变新核电荷数增加质量数不变1⎧⎨⎩三、半衰期1.意义:表示放射性元素衰变快慢的物理量2.定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间不同的放射性元素其半衰期不同.3.公式:经过n个半衰期(T)其剩余的质量为:τtmm⎪⎭⎫⎝⎛=21剩质量与原子个数相对应,故经过n个半衰期后剩余的粒子数为:τtNN⎪⎭⎫⎝⎛=21剩——衰变剩下的原子核数注意:(1)半衰期的长短是由核的内部因素(自身的因素)决定与物理状态(温度、压强等)化学状态(单质、化合物)无关。

(2)半衰期是一个统计规律,只对大量的原子核才适用,对少数原子核是不适用的.如镭226变为氡222的半衰期为1620年;铀238变为钍234的半衰期为4.5×109年.氡222经α衰变变为钋218,每经过3.8天就有一半的氡发生衰变,即经过3.8天后剩下一半的氡,再经过3.8天,剩下的氡又有一半发生衰变,只剩下四分之一氡,再经3.8天剩下八分之一氡,再经3.8天剩下十六分之一氡,…….氡的衰变图的投影:m/m0=(1/2)nα粒子只能是从原子核内放出来的;β粒子所具有的能量是核外电子不可能达到的,只能是从原子核内放出来的;γ射线是能量很高的光子,核外电子能级跃迁辐射光子的能量不可能达到γ光子所具有的能量,γ光子只能是原子核内部放出来。

可见原子核是有着复杂的结构的,是可以再分的。

考古学家确定古木年代的方法是用放射性同位素作为“时钟”,来测量漫长的时间,这叫做放射性同位素鉴年法.4、确定衰变次数的方法:21mmn⎪⎭⎫⎝⎛=21mm Tt⎪⎭⎫⎝⎛=02121NNN Ttn⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫⎝⎛=设放射性元素A Z X 经过n 次α衰变m 次β衰变后,变成稳定的新元素A Z ''Y ,则表示核反应的方程为:A Z X →A Z ''Y+n 42He +m 01-e.根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程 mn Z Z n A A -+'=+'=24,两式联立得:ZZ AA m A A n -'+'-='-=24 由此可见确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.一放射性元素,测得质量为m,半衰期为T ,经时间t 后,剩余未衰变的放射性元素的质量为mm m t To=2/ 四、原子核的人工转变 1、质子的发现:早在1915年,卢瑟福的学生马斯登就观察到了用α粒子轰击氮气时会产生长射程粒子,一种可能的解释是这种粒子是氢核,因为这里是用α粒子轰击氮时常常出现的现象。

卢瑟福没有轻易作出结论,而是耐心地进行实验研究,以便弄清那些粒子到底是氮核、氦核还是氢核,实验要在荧光屏前观察和设计微弱的闪烁,条件是相当艰苦的,经过了三年多的时间,在1919年夏,他才总结了α粒子与氮原子的碰撞现象,对氮原子核的人工转变作了无可置疑的结论。

其核反应方程是:N+He→O+H2、中子的发现:1920年,卢瑟福预言:可能有一种质量与质子相近的不带电的中性粒子存在,他把这种粒子叫中子。

在中子发现之前,摆在物理学家们面前的问题是:要么α粒子轰击铍发出的是γ光子,它在跟质子的碰撞中能量和动量不再守恒;要么α粒子轰击铍发出的射线不是γ光子而是一种新粒子。

在约里奥·居里夫妇的实验中,中子已经出现了,但他们不能识别它。

查德威克运用了能量和动量守恒定律,科学地分析了实验结果,终于发现了中子。

发现中子的核反应方程是:Be+He→C+n中子不带电荷,它与各种物质粒子不发生静电作用,很容易接近甚至打进原子核。

3、原子核的组成:原子核由质子和中子组成,质子和中子统称核子,质子带一个单位的正电荷,中子不带电,质子和中子的质量几乎相等,都等于一个质量单位,所以原子核的电荷数就等于它的质子数,原子核的质量数就等于它的质子数和中子数之和。