天体运动(开普勒三大定律)

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:7

物理天体公式天体物理学是物理学的一个分支,研究宇宙中的物质和现象。

在这个领域,我们可以利用物理学原理和数学方法来研究星系、星云、恒星、行星、黑洞等天体的运动、结构、物理特性以及宇宙的演化。

而物理天体公式则是这个领域中最基础、最重要的工具之一,它们帮助我们理解宇宙的运动和演化。

1. 开普勒定律开普勒定律是描述天体运动的经典定律之一,它是由约翰·开普勒在17世纪提出的。

开普勒定律包括三个部分:第一定律:行星绕太阳的轨道是一个椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。

第二定律:行星在其轨道上的运动速度是不断变化的,当它在轨道上的位置离太阳较远时,速度较慢,而当它靠近太阳时,速度会变快。

第三定律:行星绕太阳的周期的平方与其轨道半长轴的立方成正比。

这些定律的公式表达式分别是:第一定律:e = √(1 - b/a) (其中e为离心率,a和b分别为椭圆的长轴和短轴)第二定律:F = ma = GmM/r (其中F为引力,m和M分别为行星和太阳的质量,r为它们之间的距离)第三定律:T/a = 4π/G(M+m) (其中T为行星绕太阳一周的时间,a为轨道的半长轴,G为引力常数)2. 牛顿定律牛顿定律是描述天体运动的另一个经典定律,它是由艾萨克·牛顿在17世纪提出的。

牛顿定律包括三个部分:第一定律:物体在没有外力作用下会保持静止或匀速直线运动。

第二定律:物体所受合力等于其质量乘以加速度。

第三定律:任何两个物体之间的引力大小与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

这些定律的公式表达式分别是:第一定律:F = 0第二定律:F = ma第三定律:F = GmM/r3. 热力学定律热力学定律是描述宇宙中热力学现象的定律,它们被广泛应用于恒星和星系的研究中。

热力学定律包括四个部分:第一定律:能量守恒,能量可以转化为其他形式但不能被消失。

第二定律:热量从高温物体流向低温物体。

第三定律:温度为绝对零度时,所有物质的熵为零。

开普勒三大定律理解开普勒三大定律是天文学中非常重要的定律,描述了行星在太阳系中的运动规律。

本文将介绍开普勒三大定律的内容和意义。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《开普勒三大定律理解》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《开普勒三大定律理解》篇1引言开普勒三大定律是天文学中的基本定律之一,描述了行星在太阳系中的运动规律。

这些定律是由德国天文学家约翰内斯·开普勒在 17 世纪初期提出的,他的工作奠定了天文学的基础,并对现代物理学和天文学产生了深远的影响。

第一定律:行星绕太阳的轨道是椭圆开普勒的第一定律指出,行星绕太阳的轨道是椭圆,太阳处于椭圆的一个焦点上。

这意味着行星离太阳的距离是不断变化的,有时近有时远。

这个定律还可以解释为什么行星在它们轨道上的速度也是不断变化的。

第二定律:行星在轨道上的速度是不断变化的开普勒的第二定律指出,在行星绕太阳的轨道上,行星的速度是不断变化的。

在离太阳最近的点上,行星的速度最快,而在离太阳最远的点上,行星的速度最慢。

这个定律可以帮助我们理解为什么行星需要不同的时间来绕完它们的轨道。

第三定律:行星的轨道周期和它们离太阳的距离有关开普勒的第三定律指出,行星的轨道周期和它们离太阳的距离有关。

具体来说,行星离太阳越远,它们的轨道周期就越长。

这个定律可以帮助我们理解为什么行星需要不同的时间来绕完它们的轨道,而且这个定律还可以用来计算行星的距离和质量。

意义开普勒三大定律的意义非常重大。

它们描述了行星在太阳系中的运动规律,为我们提供了一种理解天体运动的方式。

这些定律不仅适用于太阳系,还适用于其他星系中的行星。

《开普勒三大定律理解》篇2开普勒三大定律是研究天体运动中行星运动规律的定律,由德国天文学家开普勒于 16 世纪末至 17 世纪初提出。

这些定律描述了行星在环绕太阳的运动中的规律性,并成为牛顿发现万有引力定律的基石。

开普勒第一定律,又称椭圆轨道定律,指出所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。

开普勒三大定律的运用开普勒的三大定律是描述行星运动规律的基本法则,为天文学和物理学的发展做出了重要贡献。

这三大定律为人们理解和预测天体运动提供了重要依据,也被广泛应用于航天工程、卫星轨道设计等领域。

下面将介绍开普勒三大定律的具体内容及其在现代科学中的应用。

一、第一定律:行星轨道定律第一定律又称为椭圆轨道定律,它指出:每颗行星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上。

这意味着行星不是沿着圆形轨道运行的,而是按照椭圆轨道运动,其中太阳位于椭圆的一个焦点上,并非在中心位置。

在现代科学中,第一定律的应用非常广泛。

例如,天文学家通过观测行星的轨道形状和运行轨道来确认行星的轨道规律,从而推断出行星的性质和运动状态。

此外,在航天领域,工程师们设计人造卫星的轨道时也会考虑到椭圆轨道定律,以确保卫星运行的稳定性和可靠性。

二、第二定律:面积定律第二定律也被称为面积速度定律,它描述了行星在轨道上与太阳连线所扫过的面积相等的定律。

换句话说,当行星接近太阳时,它的速度会增加,而当行星离开太阳时,它的速度会减慢。

在现代科学中,第二定律广泛应用于卫星定位、导航系统等领域。

例如,通过分析人造卫星在轨道上扫过的面积和时间的关系,科学家们可以更准确地计算卫星的位置和速度,从而实现卫星导航系统的精确定位。

三、第三定律:调和定律第三定律也称为周期定律,它指出行星绕太阳运行的周期的平方与行星与太阳平均距离的立方成正比。

换句话说,行星绕太阳运行的周期和它与太阳的距离之间存在确定的数学关系。

在现代科学中,第三定律的应用也非常广泛。

例如,在航天工程中,工程师们可以通过利用第三定律来计算不同卫星的轨道周期,以确保卫星运行的稳定和协调。

此外,天文学家还可以利用第三定律来预测行星和卫星的运动规律,帮助科学家们更深入地探索宇宙的奥秘。

综上所述,开普勒的三大定律在现代科学中发挥着重要的作用。

通过运用这三大定律,科学家们可以更好地理解和预测天体运动规律,促进航天工程、卫星导航等领域的发展,为人类探索宇宙奠定了重要基础。

高中物理天体运动知识点详解01开普勒的行星运动三定律开普勒第一定律开普勒第一定律即为椭圆轨道定律,其内容为:所有的行星围绕太阳运动的轨道是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,如图。

此定律说明不同行星的椭圆轨道是不同的。

开普勒第二定律开普勒第二定律又叫面积定律,其内容为:连接太阳和行星的连线(矢径)在相等的时间内扫过相等的面积,如图。

此定律说明行星离太阳越近,其运行速率越大。

开普勒第三定律开普勒第三定律即为周期定律,其内容为:行星轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值是一个常数。

即,其中r代表椭圆轨道的半长轴,T代表行星运动的公转周期,k是一个与行星无关的常量。

对的认识:在图中,半长轴是AB间距的一半,不要认为a等于太阳到A 点的距离;T是公转周期,不要误认为是自转周期,如地球的公转周期是一年,不是一天。

说明(1)在以后的计算问题中,我们都把行星的轨道近似为圆,把卫星的运行轨道也近似为圆,这样就使问题变得简单,计算结果与实际情况也相差不大。

(2)在上述情况下,的表达式中,a就是圆的半径R,利用的结论解决某些问题很方便。

注意①比例系数k是一个与行星无关的常量,但不是恒量,在不同的星系中,k值不相同。

②在太阳系中,不同行星的半长轴都不相同,故其公转周期也不相等。

③卫星绕地球转动、地球绕太阳转动遵循相同的运动规律。

易错点在认识行星做椭圆运动时的向心力大小及速度大小时易错,行星的运动符合能量守恒定律,它们离太阳近时半径小,速度大,向心力也大;离太阳远时半径大,速度小,向心力也小,另一个易错点是找椭圆的半长轴时易错,许多同学在初学时,往往将2倍的半长轴代入题中进行运算。

忽略点本节中的行星运动的轨道为椭圆,是曲线运动,行星在轨道上任一点的速度方向沿该点的切线方向,速度方向易忽略,如:有部分同学认为行星的速度方向垂直于行星与太阳的连线,这种认识是错误的,是将行星的运动视为圆周运动,而实质上其轨道为椭圆。

02卡文迪许扭称实验卡文迪许设计了扭称实验来测量万有引力常量,下图是扭称实验的原理图。

高中物理天体运动知识点在高中物理的学习中,天体运动是一个重要且有趣的部分。

它不仅帮助我们理解宇宙中天体的运行规律,还为我们打开了探索未知世界的大门。

接下来,让我们一起深入了解天体运动的相关知识点。

一、开普勒定律开普勒定律是描述天体运动的基本规律,包括三条重要内容:1、开普勒第一定律(轨道定律):所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

这意味着行星的轨道不是完美的圆形,而是椭圆形,且太阳并非位于中心,而是在焦点之一的位置。

2、开普勒第二定律(面积定律):对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

简单来说,就是行星在靠近太阳时运动速度较快,远离太阳时运动速度较慢,但单位时间内扫过的面积相同。

3、开普勒第三定律(周期定律):所有行星的轨道半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

用公式表示为:$\frac{a^3}{T^2} = k$,其中$a$是轨道半长轴,$T$是公转周期,$k$是一个对所有行星都相同的常量,但对于不同的恒星系统,$k$值不同。

二、万有引力定律万有引力定律是由牛顿发现的,它指出:任何两个物体之间都存在相互吸引的力,其大小与这两个物体的质量乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。

公式为:$F = G\frac{m_1m_2}{r^2}$,其中$F$是两个物体之间的引力,$G$是引力常量,约为$667×10^{-11} N·m^2/kg^2$,$m_1$和$m_2$分别是两个物体的质量,$r$是两个物体质心之间的距离。

万有引力定律是天体运动的核心定律,它解释了天体之间的相互作用和运动规律。

例如,地球围绕太阳公转就是因为受到太阳对地球的万有引力作用。

三、天体质量和密度的计算1、利用万有引力定律计算天体质量对于绕中心天体做匀速圆周运动的天体,可根据万有引力提供向心力来计算中心天体的质量。

假设一个天体$m$绕中心天体$M$做匀速圆周运动,轨道半径为$r$,周期为$T$,则有:$G\frac{Mm}{r^2} =m\frac{4\pi^2}{T^2}r$,解得中心天体质量$M =\frac{4\pi^2r^3}{GT^2}$。

开普勒三定律开普勒三定律,也被称为行星运动定律,是描述行星绕太阳运动的基本规律。

这些定律由德国天文学家约翰内斯·开普勒在17世纪初期发现,并成为了现代天文学的基石。

开普勒的研究对于我们对宇宙的认识和理解有着重要的影响。

本文将详细介绍开普勒三定律。

第一定律:椭圆轨道定律开普勒第一定律,也称为椭圆轨道定律,描述了行星在绕太阳运动时的轨道形状。

根据这个定律,行星的轨道是一个椭圆,而太阳位于椭圆的一个焦点上。

这意味着行星不是沿着一个完美的圆形轨道绕太阳运动,而是沿着一个椭圆形轨道。

椭圆的离心率决定了轨道的扁平程度,离心率越接近零,轨道越接近圆形。

第二定律:面积速度定律开普勒第二定律,也称为面积速度定律,描述了行星在轨道上的运动速度变化。

根据这个定律,行星在轨道的不同位置上以不同的速度运动。

具体而言,当行星离太阳较近时,它会以较快的速度运动;当行星离太阳较远时,它会以较慢的速度运动。

这个定律可以简单地解释为,当行星靠近太阳时,它需要在较短的时间内覆盖相同的夹角,因此运动速度更快;相反,当行星远离太阳时,它需要在较长的时间内覆盖相同的夹角,因此运动速度更慢。

第三定律:调和定律开普勒第三定律,也称为调和定律,描述了行星公转周期与离太阳距离的关系。

根据这个定律,行星的公转周期的平方与它到太阳的平均距离的立方成正比。

换句话说,如果两颗行星的平均距离分别是r₁和r₂,它们的公转周期分别是T₁和T₂,那么(T₁/T₂)²= (r₁/r₂)³。

这个定律揭示了行星公转的周期性,也帮助我们了解了行星之间的数值关系。

总结开普勒三定律提供了关于行星运动的定量规律。

第一定律告诉我们轨道是椭圆形的;第二定律描述了行星在轨道上运动速度的变化;第三定律揭示了行星的公转周期与离太阳距离之间的关系。

通过这些定律,我们能够更好地了解行星的运动轨迹和规律,进而深入研究宇宙中的其他天体运动。

开普勒三定律不仅对天文学有着重要的意义,还在其他科学领域有广泛的应用。

开普勒三大定律的由来开普勒的发现给天文学、物理学等领域带来了重大的革命。

他的三大定律是描述行星运动规律的重要成果,为今后天体运动的研究奠定了基础。

开普勒的背景约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler,1571年-1630年)是德国天文学家、数学家。

他的研究涉及到行星、卫星、彗星等天体运动的规律。

开普勒是历史上最重要的天文学家之一,他的工作对牛顿力学和引力理论的发展产生了深远的影响。

第一定律:行星轨道的椭圆性开普勒第一定律指出,行星围绕太阳运动的轨道是椭圆形的,而不是圆形的。

这一定律是基于长期观测到的行星位置数据得出的。

通过精确的测量和分析,开普勒总结出了这一规律,打破了古代认为行星轨道是完美圆形的传统观念。

第二定律:行星的均匀扫面面积法则开普勒第二定律描述了行星在椭圆轨道上运动时,它们与太阳连线所扫过的面积相等的规律。

这意味着行星在运动过程中会以不同的速度在轨道的不同位置上移动。

开普勒通过对行星运动轨迹的观测和分析,得出了这一结论,为后来的引力理论提供了重要的实验证据。

第三定律:行星运行周期和轨道半长轴的关系开普勒第三定律揭示了行星运行周期与轨道半长轴之间的关系。

具体来说,行星绕太阳公转的周期的平方与行星椭圆轨道的半长轴的立方成正比。

这一定律为研究行星系统的稳定性和规律性提供了方向。

通过这一定律,科学家可以计算出任意行星的轨道参数。

总结开普勒的三大定律为行星运动提供了精确的描述,揭示了行星在宇宙中的轨迹规律。

这些定律不仅在当时引起了轰动,而且对后世的科学发展产生了深远的影响。

开普勒的工作为天文学和物理学领域的研究奠定了坚实的基础,开启了人类对宇宙的更深层次探索。

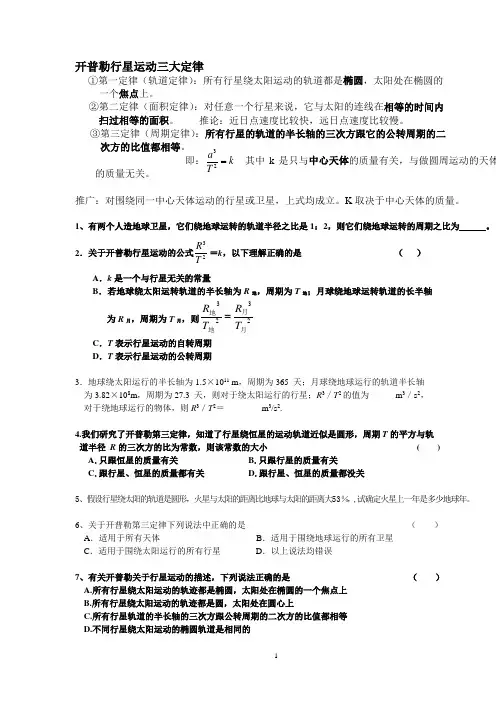

开普勒行星运动三大定律①第一定律(轨道定律):所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

②第二定律(面积定律):对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

推论:近日点速度比较快,远日点速度比较慢。

③第三定律(周期定律):所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二 次方的比值都相等。

即: 其中k 是只与中心天体的质量有关,与做圆周运动的天体的质量无关。

推广:对围绕同一中心天体运动的行星或卫星,上式均成立。

K 取决于中心天体的质量。

1、有两个人造地球卫星,它们绕地球运转的轨道半径之比是1:2,则它们绕地球运转的周期之比为 。

2.关于开普勒行星运动的公式23TR =k ,以下理解正确的是 ( )A .k 是一个与行星无关的常量B .若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R 地,周期为T 地;月球绕地球运转轨道的长半轴为R 月,周期为T 月,则2323月月地地T R T R =C .T 表示行星运动的自转周期D .T 表示行星运动的公转周期3.地球绕太阳运行的半长轴为1.5×1011 m ,周期为365 天;月球绕地球运行的轨道半长轴为3.82×108m ,周期为27.3 天,则对于绕太阳运行的行星;R 3/T 2的值为______m 3/s 2, 对于绕地球运行的物体,则R 3/T 2=________ m 3/s 2.4.我们研究了开普勒第三定律,知道了行星绕恒星的运动轨道近似是圆形,周期T 的平方与轨道半径 R 的三次方的比为常数,则该常数的大小 ( )A .只跟恒星的质量有关B .只跟行星的质量有关C .跟行星、恒星的质量都有关D .跟行星、恒星的质量都没关5、假设行星绕太阳的轨道是圆形,火星与太阳的距离比地球与太阳的距离大53%,,试确定火星上一年是多少地球年。

6、关于开普勒第三定律下列说法中正确的是 ( )A .适用于所有天体B .适用于围绕地球运行的所有卫星C .适用于围绕太阳运行的所有行星D .以上说法均错误7、有关开普勒关于行星运动的描述,下列说法正确的是 ( )A.所有行星绕太阳运动的轨迹都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上B.所有行星绕太阳运动的轨迹都是圆,太阳处在圆心上C.所有行星轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等D.不同行星绕太阳运动的椭圆轨道是相同的32a k T =1、万有引力定律的建立 ①太阳与行星间引力公式 ②月—地检验 ③卡文迪许的扭秤实验——测定引力常量2、万有引力定律①内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与物体的质量1m 和2m 的乘积成正比,与它们之间的距离r 的二次方成反比。

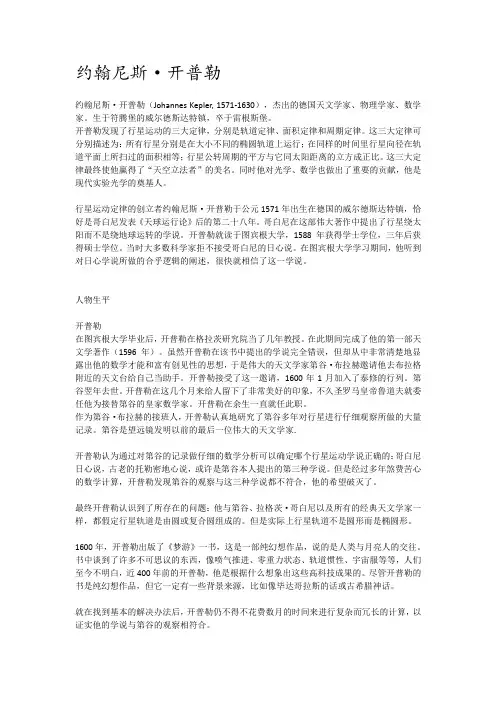

约翰尼斯·开普勒约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler, 1571-1630),杰出的德国天文学家、物理学家、数学家。

生于符腾堡的威尔德斯达特镇,卒于雷根斯堡。

开普勒发现了行星运动的三大定律,分别是轨道定律、面积定律和周期定律。

这三大定律可分别描述为:所有行星分别是在大小不同的椭圆轨道上运行;在同样的时间里行星向径在轨道平面上所扫过的面积相等;行星公转周期的平方与它同太阳距离的立方成正比。

这三大定律最终使他赢得了“天空立法者”的美名。

同时他对光学、数学也做出了重要的贡献,他是现代实验光学的奠基人。

行星运动定律的创立者约翰尼斯·开普勒于公元1571年出生在德国的威尔德斯达特镇,恰好是哥白尼发表《天球运行论》后的第二十八年。

哥白尼在这部伟大著作中提出了行星绕太阳而不是绕地球运转的学说。

开普勒就读于图宾根大学,1588年获得学士学位,三年后获得硕士学位。

当时大多数科学家拒不接受哥白尼的日心说。

在图宾根大学学习期间,他听到对日心学说所做的合乎逻辑的阐述,很快就相信了这一学说。

人物生平开普勒在图宾根大学毕业后,开普勒在格拉茨研究院当了几年教授。

在此期间完成了他的第一部天文学著作(1596年)。

虽然开普勒在该书中提出的学说完全错误,但却从中非常清楚地显露出他的数学才能和富有创见性的思想,于是伟大的天文学家第谷·布拉赫邀请他去布拉格附近的天文台给自己当助手。

开普勒接受了这一邀请,1600年1月加入了泰修的行列。

第谷翌年去世。

开普勒在这几个月来给人留下了非常美好的印象,不久圣罗马皇帝鲁道夫就委任他为接替第谷的皇家数学家。

开普勒在余生一直就任此职。

作为第谷·布拉赫的接班人,开普勒认真地研究了第谷多年对行星进行仔细观察所做的大量记录。

第谷是望远镜发明以前的最后一位伟大的天文学家.开普勒认为通过对第谷的记录做仔细的数学分析可以确定哪个行星运动学说正确的:哥白尼日心说,古老的托勒密地心说,或许是第谷本人提出的第三种学说。

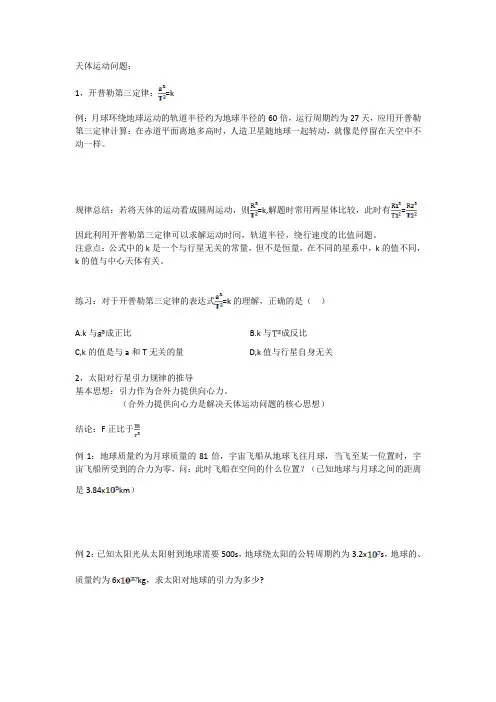

天体运动问题:1,开普勒第三定律:=k例:月球环绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,运行周期约为27天,应用开普勒第三定律计算:在赤道平面离地多高时,人造卫星随地球一起转动,就像是停留在天空中不动一样。

规律总结:若将天体的运动看成圆周运动,则=k,解题时常用两星体比较,此时有=因此利用开普勒第三定律可以求解运动时间,轨道半径,绕行速度的比值问题。

注意点:公式中的k是一个与行星无关的常量,但不是恒量,在不同的星系中,k的值不同,k的值与中心天体有关。

练习:对于开普勒第三定律的表达式=k的理解,正确的是()A.k与成正比B.k与成反比C,k的值是与a和T无关的量D,k值与行星自身无关2,太阳对行星引力规律的推导基本思想:引力作为合外力提供向心力。

(合外力提供向心力是解决天体运动问题的核心思想)结论:F正比于例1:地球质量约为月球质量的81倍,宇宙飞船从地球飞往月球,当飞至某一位置时,宇宙飞船所受到的合力为零,问:此时飞船在空间的什么位置?(已知地球与月球之间的距离是3.84x km)例2:已知太阳光从太阳射到地球需要500s,地球绕太阳的公转周期约为3.2x s,地球的、质量约为6x kg,求太阳对地球的引力为多少?练习:把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周,有火星和地球绕太阳运动的周期之比可以求得()A,火星和地球的质量之比B,火星和太阳的质量之比C.火星和地球到太阳的距离之比D.火星和地球绕太阳运行速度大小之比3,万有引力定律注意点:1,万有引力定律公式适用的条件;1:万有引力公式适用于质点间的引力大小计算2:对于可视为质点的物体间的引力求解也可以利用万有引力公式,如两物体间的距离远小于物体本身的大小时,物体可以视为质点:均匀球体可以视为质量集中于球心的质点3:当物体不能看成是质点时,可以把物体假想分割成无数个质点,理论上讲,求出两个物体上每个质点与另一个物体上所有质点的万有引力,然后求合力在通常情况下,万有引力非常小,只有在质量巨大的星球之间或天体与天体附近的物体间,它的存在才有实际意义,故在分析地球表面上物体间的受力时,不考虑物体间的万有引力,只考虑地球对物体的引力。

天体运行的规律与周期人类对天体运行的认识可以追溯到数千年前,随着科技的发展,我们对于天体的观测和研究也愈加深入。

天体运行的规律与周期是其中至关重要的一部分,本文将就此展开探讨。

一、基本概念在了解天体运行的规律与周期之前,我们需要明确一些基本概念。

天体指的是宇宙中天空中的物体,包括行星、卫星、恒星、彗星等。

而天体运行则指的是天体在宇宙中的轨迹和运动方式。

二、天体运行的规律1.开普勒定律天体运行的规律可以使用开普勒定律进行描述。

开普勒定律是德国天文学家约翰内斯·开普勒在16世纪末发现的,它分为以下三个定律:第一定律:行星在其轨道上的运动是椭圆形的,太阳位于椭圆的一个焦点上。

第二定律:行星在其轨道上的速度是不断变化的,但在任何时刻,行星与太阳之间连线所扫过的面积都是相等的。

第三定律:行星公转周期与其到太阳的平均距离的立方成正比。

2.影响因素影响天体运行规律的存在因素较多,其中最主要的因素为引力。

如上文提到的开普勒定律,就是建立在重力的基础上的。

此外,太阳系中行星之间的相互作用、恒星的辐射压力等也会对天体运行产生影响。

三、天体运行的周期1.日地球绕自转轴旋转一周所需的时间称为日,即地球的自转周期。

地球的自转周期是23小时56分4秒。

2.月月相是描述地球上看到的月球的形态(即圆盘或半圆)的名称,人们通常以月亮周围的亮边和暗边作为月相的分类依据。

月相变化所需的时间称为一个月,即月球公转一周所需的时间。

月球公转周期为27.3天。

3.年地球绕太阳公转一周所需的时间称为年,即地球的公转周期。

地球的公转周期是365.24天。

4.天体运行的周期与规律的联系天体运行的周期与规律是息息相关的。

因为天体运行的周期受到天体运行规律的制约,例如月球公转周期就是由其运行规律所决定的。

另外,同一个天体的周期也可能受到多种因素的影响,如地球的公转周期就受到太阳系中其他行星的引力影响,所以其周期是不稳定的,需要通过不断观测和研究来纠正。

天体运行三定律引言天体运行是宇宙中最基本的现象之一,对于揭示宇宙的奥秘和理解地球的运行规律至关重要。

在天文学中,有着三个重要的定律,也被称为开普勒定律,它们帮助我们理解天体的运动轨迹和相互之间的关系。

本文将详细介绍这三定律以及它们的应用。

第一定律:椭圆轨道开普勒的第一定律表明,天体的运动轨迹是椭圆形的,而不是圆形。

这意味着天体绕着一个焦点运行,而不是绕着中心点。

椭圆轨道有两个焦点,其中一个焦点是天体所绕行的中心星体。

我们的地球绕着太阳运行的轨道就是一个椭圆。

开普勒第一定律的发现对于我们理解宇宙的运行方式具有重要意义。

第二定律:面积速度相等开普勒的第二定律描述了天体在其椭圆轨道上运行时,它与中心天体之间的连线在相等时间内扫过相等的面积。

简单来说,当天体距离中心点较近时,它在单位时间内将移动较快,而当天体距离中心点较远时,它在单位时间内将移动较慢。

这个定律帮助我们理解了天体在运动过程中的速度变化规律。

第三定律:调和定律开普勒的第三定律被称为调和定律,它描述了天体运行周期和轨道半长轴的关系。

具体而言,如果我们知道两个天体的轨道半长轴,那么它们的运行周期的平方与轨道半长轴的立方成正比。

这个定律帮助我们计算出天体的运行周期,或者根据已知的运行周期来推算天体的轨道半长轴。

应用举例这三个定律在天文学中有着广泛的应用。

例如,通过观测行星在天空中的位置和轨道,我们可以利用开普勒的三定律来计算行星的运行周期、轨道半长轴等信息。

这些信息对于研究行星形成和演化过程以及宇宙的起源和演化等问题至关重要。

开普勒的三定律也被应用于人造卫星和航天器的轨道设计和控制。

通过合理地设计轨道半长轴和速度,可以使卫星或航天器的运行更加稳定和高效。

这些应用使得我们能够更好地利用空间资源,推动科学研究和探索的发展。

结论天体运行三定律为我们解释了天体运动的规律和轨迹形状,帮助我们理解宇宙的运行方式。

开普勒的第一定律揭示了天体运行轨道为椭圆形;第二定律指出了天体在椭圆轨道上的面积速度相等;第三定律描述了天体运行周期和轨道半长轴之间的关系。

开普勒三大定律内容及公式高中

开普勒三大定律是描述行星运动规律的重要定律,是天文学的基础之一。

这三

大定律分别是:

第一大定律(开普勒轨道定律):行星绕太阳的轨道形状为椭圆,太阳在椭圆

的一个焦点上。

第二大定律(开普勒面积定律):行星与太阳连线在相等时间内扫过相等面积。

第三大定律(开普勒运动定律):行星公转周期的平方与它到太阳的平均距离

的立方成正比。

开普勒第一定律揭示了行星轨道的形状特点,即椭圆形状,并确定了太阳在椭

圆的一个焦点上,而开普勒第二定律则说明了在不同时间段内,行星与太阳连线所扫过的面积相等,这说明了行星在不同时期的速度是不同的。

最后,开普勒第三定律揭示了行星的公转周期与其到太阳的平均距离之间的关系,表明这两个量之间存在某种规律性。

开普勒三大定律还可以用数学公式来描述:假设一个行星的半长轴为a,离心

率为e,该行星的公转周期为T,离太阳最近距离为r1,离太阳最远距离为r2。

那么,开普勒三大定律可以表示为以下公式:

•第一大定律:e = c/a, 其中 c表示焦距。

•第二大定律:|r1^2・θ1 - r2^2・θ2| = ΔA, 其中ΔA 表示两个时间段内扫过的面积差。

•第三大定律:T^2 ∝ a^3。

通过这些公式,我们可以更直观地理解开普勒三大定律对行星运动规律的描述。

它们为我们提供了在天文学中解释和预测行星运动的基本原理,是研究宇宙运动规律中至关重要的一部分。

总的来说,开普勒三大定律的内容和公式不仅在高中物理课程中被广泛教授,

也对探索宇宙运动规律具有深远的影响,是物理学和天文学领域不可或缺的重要基础知识。

简述开普勒三大定律开普勒三大定律是物理学中非常重要的一个概念,它是十九世纪以及XX世纪学者们对太阳系行星运行规律的描述。

开普勒三大定律被称为是行星科学史上最伟大的成果,其发现者为荷兰天文学家哥白尼。

开普勒三大定律指的是牛顿万有引力定律和开普勒力学的结合,即行星的运行轨道都满足特定的定律。

它们分别是:第一定律:行星在自身的轨道上运行,轨道呈现椭圆形,而太阳则位于椭圆的一个焦点。

根据这个定律,行星沿着椭圆轨道,近太阳的一端时,行星的线速度会加快,而当行星远离太阳的一端时,它的线速度则会减慢。

第二定律:沿着其椭圆轨道运行的行星每个时刻都会受到太阳的引力,且受到的“积分”引力总和是恒定的,即在椭圆轨道上的任何位置,行星受到的引力都是相同的。

第三定律:根据角动量守恒定律,行星在椭圆轨道上运行围绕太阳的周期与它的轨道长轴之比成确定比例。

这个比例是一个定值,不管行星轨道的大小如何,运行周期与它的轨道长轴之比都是不变的。

开普勒三大定律对于研究星系中行星及其他天体运行轨道有着重要的意义。

它们提供了确定太阳系中行星运行轨道的科学原理,使研究者可以利用该定律来把握行星的运行轨道,从而推导出行星的位置,时间,公转速度等属性,并进行未来的发现和预测。

开普勒三大定律也为现今物理学研究中的一些非常重要的概念和理论奠定了基础,比如牛顿平衡定律和引力波等。

它们也成为天文观测中精确计算行星位置所依赖的,被称为“天体动力学”的研究所不可缺少的一部分。

此外,开普勒三大定律也及其重要的作用,比如由它们推导出的历法及时钟等,在人类社会中起到了非常重要的作用。

可以说,开普勒的三大定律的发现为科学的发展奠定了坚实的基础,它们也影响着人类社会。

正是因为开普勒的三大定律,我们才能够了解和探索宇宙中行星的运行轨道,同时借助它们来准确测定行星的位置,从而在宇宙中寻找其他新的发现。

开普勒三大定律公式的推导全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:开普勒三大定律是描述行星运动规律的重要定律,它们为现代天文学的发展奠定了基础。

这三大定律分别是第一定律:行星运动轨道为椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上;第二定律:行星在它们的轨道上等面积运动,即行星与太阳连线在相等的时间内扫过相等的面积;第三定律:行星轨道的平方周期与它们轨道长半轴的立方成正比。

本文将对开普勒三大定律的推导过程进行详细描述。

我们从第一定律开始推导。

根据椭圆的定义,椭圆是一个平面上的点到两个定点(焦点)的距离之和等于常数的点的轨迹。

假设行星在太阳周围运动,我们取太阳为椭圆的一个焦点。

设椭圆的长轴为2a,短轴为2b,根据椭圆的定义可知,行星到太阳的距离之和为常数。

即可得椭圆方程:r = \frac{p}{1+e\cos\theta}这里,r为行星到太阳的距离,p为焦点到行星的距离,e为椭圆的离心率,\theta为行星与近日点的角度。

接下来,我们来推导第二定律。

根据第二定律的描述,行星在它们的轨道上等面积运动,即行星与太阳连线在相等的时间内扫过相等的面积。

这意味着在相等的时间间隔内,等面积扫过的弧长相等。

我们知道,扫过的面积等于扇形的面积减去三角形的面积。

假设在时间t 内,太阳至行星的连线扫过了角度\Delta\theta。

根据三角形求面积的公式可得:扫过的面积为:A = \frac{1}{2}p^2\int_0^t \sin(\frac{2\pi}{T}t')dt'这里T为行星的轨道周期。

根据积分的性质,可知这是一个等面积扫描的过程。

根据等面积扫描的性质,我们可以证明第二定律的成立。

我们来推导第三定律。

第三定律描述了行星轨道的周期与长半轴的关系。

根据牛顿万有引力定律,太阳与行星之间的引力为:F = \frac{GMm}{r^2}根据牛顿第二定律,可得:整理可得:v^2r = GM而行星绕太阳运动的圆周速度为:代入可得:由于GM为常数,因此可得第三定律:这里k为一个常数,与行星的质量无关。

第12讲万有引力与天体运动一、开普勒三定律1.开普勒第一定律:所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个上.2.开普勒第二定律:对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过的相等.3.开普勒第三定律:所有行星的轨道的的三次方跟的二次方的比值都相等.二、万有引力定律1.内容:自然界中任何两个物体都互相吸引,引力的大小与物体的质量的乘积成,与它们之间距离的二次方成.2.公式:(其中引力常量G=6.67×10-11 N·m2/ kg2).3.适用条件:公式适用于质点之间以及均匀球体之间的相互作用,对均匀球体来说,r是两球心间的距离.三、天体运动问题的分析1.运动学分析:将天体或卫星的运动看成运动.2.动力学分析:(1)由万有引力提供,即F向=G Mmr2=man=m v2r=mω2r=m(2πT)2r.(2)在星球表面附近的物体所受的万有引力近似等于,即G Mmr2=mg(g 为星球表面的重力加速度).【辨别明理】(1)牛顿利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量.()(2)行星在椭圆轨道上运行速率是变化的,离太阳越远,运行速率越小.()(3)近地卫星距离地球最近,环绕速度最小.()(4)地球同步卫星根据需要可以定点在北京正上空.()(5)极地卫星通过地球两极,且始终和地球某一经线平面重合.()(6)发射火星探测器的速度必须大于11.2 km/s.()考点一万有引力及其与重力的关系例1 (多选)设宇宙中某一小行星自转较快,但仍可近似看作质量分布均匀的球体,半径为R.宇航员用弹簧测力计称量一个相对自己静止的小物体的重量,第一次在极点处,弹簧测力计的读数为F1=F0;第二次在赤道处,弹簧测力计的读数为F2=F02.假设第三次在赤道平面内深度为R2的隧道底部,示数为F3;第四次在距星表高度为R处绕行星做匀速圆周运动的人造卫星中,示数为F4.已知均匀球壳对壳内物体的引力为零,则以下判断正确的是()A.F3=F04 B.F3=15F04C.F4=0D.F4=F04■题根分析1.万有引力与重力的关系地球对物体的万有引力F表现为两个效果:一是重力mg,二是提供物体随地球自转的向心力F向,如图12-1所示.图12-1(1)在赤道处:G MmR2=mg1+mω2R.(2)在两极处:G MmR2=mg2.(3)在一般位置:万有引力G MmR2等于重力mg与向心力F向的矢量和.越靠近南、北两极,g值越大.由于物体随地球自转所需的向心力较小,常认为万有引力近似等于重力,即G MmR2=mg.2.星体表面及上空的重力加速度(以地球为例)(1)在地球表面附近的重力加速度g(不考虑地球自转):mg=G MmR2,得g=GMR2.(2)在地球上空距离地心r=R+h处的重力加速度g':mg'=G Mm(R+ℎ)2,得g'=GM(R+ℎ)2,所以gg'=(R+ℎ)2R2.■变式网络变式题1 (多选)火箭载着宇宙探测器飞向某行星,火箭内平台上还放有测试仪器,如图12-2所示.火箭从地面起飞时,以加速度g02竖直向上做匀加速直线运动(g0为地面附近的重力加速度),已知地球半径为R,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力刚好是起飞时压力的1727,此时火箭离地面的高度为h,所在位置重力加速度为g,则()图12-2A.g=2g03B.g=4g09C.h=RD.h=R2变式题2 假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体,一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,则矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A.1-dR B.1+dRC.(R-dR )2D.(RR-d)2变式题3 假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G,则地球的密度为()A.3π(g0-g)GT2g0B.3πg0GT2(g0-g)C.3πGT2D.3πg0GT2g考点二天体质量及密度的计算(1)利用卫(行)星绕中心天体做匀速圆周运动求中心天体的质量计算天体的质量和密度问题的关键是明确中心天体对它的卫星(或行星)的引力就是卫星(或行星)绕中心天体做匀速圆周运动的向心力.由G Mmr2=m4π2T2r,解得M=4π2r3GT2;ρ=MV=M43πR3=3πr3GT2R3,R为中心天体的半径,若为近地卫星,则R=r,有ρ=3πGT2.由上式可知,只要用实验方法测出卫星(或行星)做圆周运动的半径r及运行周期T,就可以算出中心天体的质量M.若再知道中心天体的半径,则可算出中心天体的密度.(2)利用天体表面的重力加速度g和天体半径R,可得天体质量M=gR2G,天体密度ρ=MV =M43πR3=3g4πGR.例2[2017·北京卷]利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是()A.地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离变式题1 我国成功地进行了“嫦娥三号”的发射和落月任务,进一步获取月球的相关数据.该卫星在月球上空绕月球做匀速圆周运动时,经过时间t,卫星的路程为s,卫星与月球中心连线扫过的角度是θ弧度,引力常量为G,月球半径为R,则可推知月球密度的表达式是()A.3t 2θ4πGs3R3B.4θπR3Gt23s3C.3s 34θπGt2R3D.4πR3Gs33θt2变式题2 已知“慧眼”卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r,运动周期为T,地球半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是()A.“慧眼”卫星的向心加速度大小为4π2rT2B.地球的质量大小为4π2R3GT2C.地球表面的重力加速度大小为4π2RT2D.地球的平均密度大小为3πGT2■要点总结天体质量和密度的估算问题是高考命题热点,解答此类问题时,首先要掌握基本方法(两个等式:①由万有引力提供向心力;②天体表面物体受到的重力近似等于万有引力),其次是记住常见问题的结论,主要分两种情况:(1)利用卫星的轨道半径r和周期T,可得中心天体的质量M=4π2r3GT2,并据此进一步得到该天体的密度ρ=MV =M43πR3=3πr3GT2R3(R为中心天体的半径),尤其注意当r=R时,ρ=3πGT2.(2)利用天体表面的重力加速度g和天体半径R,可得天体质量M=gR2G ,天体密度ρ=MV=M43πR3=3g4πGR.考点三黑洞与多星系统1.双星系统系统可视天体绕黑洞做圆周运动黑洞与可视天体构成的双星系统两颗可视天体构成的双星系统图示向心力的来源黑洞对可视天体的万有引力彼此给对方的万有引力彼此给对方的万有引力2.多星系统系统 三星系统(正三角形排列)三星系统(直线等间距排列)四星系统图示向心力 的来源 另外两星球对其万有引力的合力 另外两星球对其万有引力的合力 另外三星球对其万有引力的合力例3 天文学家们推测,超大质量黑洞由另外两个超大质量黑洞融合时产生的引力波推射出该星系核心区域.在变化过程中的某一阶段,两个黑洞逐渐融入到新合并的星系中央并绕对方旋转,这种富含能量的运动产生了引力波.假设在合并前,两个黑洞互相绕转形成一个双星系统,如图12-3所示,若黑洞A 、B 的总质量为1.3×1032 kg ,球心间的距离为2×105 m ,产生的引力波周期和黑洞做圆周运动的周期相当,则估算该引力波周期的数量级为(G=6.67×10-11 N ·m 2/kg 2) ( )图12-3A .10-1sB .10-2sC .10-3sD .10-4s变式题 [2018·江西新余二模] 天文观测中观测到有三颗星位于边长为l 的等边三角形三个顶点上,并沿等边三角形的外接圆做周期为T 的匀速圆周运动.已知引力常量为G ,不计其他星体对它们的影响,关于这个三星系统,下列说法正确的是 ( )图12-4A.它们两两之间的万有引力大小为16π4l49GT4B.其中一颗星的质量为3GT 24π2l3C.三颗星的质量可能不相等D.它们的线速度大小均为2√3πlT■要点总结多星问题的解题技巧(1)挖掘一个隐含条件:在圆周上运动的天体的角速度(或周期)相等.(2)重视向心力来源分析:双星做匀速圆周运动的向心力由它们之间的万有引力提供,三星或多星做圆周运动的向心力往往是由多个星的万有引力的合力提供. (3)区别两个长度关系:圆周运动的轨道半径和万有引力公式中两天体的距离是不同的,不能误认为一样.完成课时作业(十二)。