第三章 光的波动性+波前

- 格式:pdf

- 大小:129.94 KB

- 文档页数:19

光的波动性与光谱初中物理重要知识点归纳光是我们日常生活中非常常见的一种自然现象,它有许多特性和应用。

了解光的波动性和光谱是初中物理中的重要知识点之一。

下面,将对光的波动性和光谱进行归纳和分析。

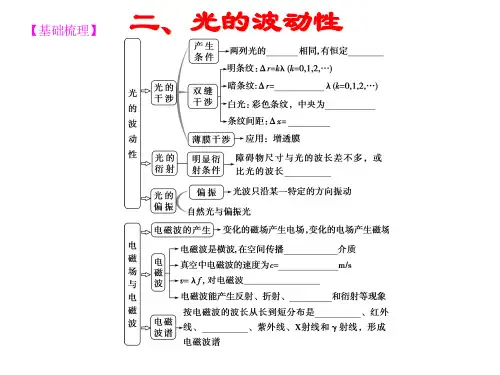

1. 光的波动性光既具有粒子性,又具有波动性。

光的波动性主要体现在它的传播和干涉现象中。

1.1 光的传播光的传播是通过波动进行的。

光是一种电磁波,传播时会产生电场和磁场的变化。

光的传播速度是光速,即约为3×10^8米/秒。

1.2 光的干涉干涉是光的一种波动性现象。

当两束光波相遇时,会发生相长和相消干涉。

相长干涉使光强增强,相消干涉则使光强减弱。

2. 光谱光谱是将光分解成不同波长的成分的过程,分为连续光谱、线状光谱和吸收光谱。

2.1 连续光谱连续光谱是由各种不同波长的光组成的。

当白炽灯等物体被加热时,会发出包含所有波长的连续光谱。

2.2 线状光谱线状光谱是由具有特定波长的光组成的。

例如,氢光谱是指由氢气激发产生的光谱,它只包含具有特定波长的线状光谱。

2.3 吸收光谱吸收光谱是光经过物质后被吸收或部分吸收的光谱。

物质的吸收光谱可以帮助我们了解物质的成分和特性,如分子结构等。

3. 光的色散和折射光的色散和折射也是与光的波动性和光谱密切相关的重要知识点。

3.1 光的色散光在通过介质时,不同波长的光会因折射率的不同而偏折角度不同,导致光的色散现象。

例如,将白光通过一个三棱镜时,可以看到从紫色到红色的连续光谱。

3.2 光的折射光在从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象。

根据斯涅尔定律,入射角、出射角和介质的折射率之间存在一个关系。

4. 光的应用光的波动性和光谱在许多领域都有重要的应用。

4.1 光学仪器许多光学仪器,如显微镜、望远镜、光谱仪等,都是基于光的波动性和光谱原理设计和制造的。

它们帮助我们观察微小物体、观测远处的星系,以及分析物质的组成和特征。

4.2 光通信光通信是一种利用光传输信息的技术。

由于光的波动性和传输速度快的特性,光通信已经成为现代通信领域的主要手段之一。

光的衍射与光的波动性光的衍射和光的波动性是光学中重要的概念,它们揭示了光在传播过程中的特性和行为。

本文将从理论和实验两个方面介绍光的衍射和光的波动性。

一、光的波动性光既可以被看作粒子,也可以被看作波动。

而光的波动性主要体现在它的传播过程中。

光的波动性可以通过干涉和衍射现象来证明。

1. 光的干涉现象干涉是指两束或多束光波相互叠加或相互作用的现象。

当光波相遇时,它们会根据不同的相位差发生干涉。

干涉可以分为两种类型:构造干涉与破坏干涉。

构造干涉是指两束或多束光波相遇后,互相加强而形成明亮的干涉条纹。

常见的光的构造干涉现象有杨氏双缝干涉和干涉过程。

破坏干涉是指两束或多束光波相遇后,互相减弱而形成暗淡的干涉条纹。

常见的光的破坏干涉现象有牛顿环和菲涅尔双镜片干涉等。

2. 光的衍射现象衍射是指光通过障碍物后在远离障碍物处的扩散现象。

光波通过一个狭窄的缝隙后,会呈现出弯曲、扩散的特性。

衍射现象可以通过夫琅禾费衍射和菲涅尔衍射等进行研究。

夫琅禾费衍射是指光波通过一个狭缝后,形成中央明亮,周围暗淡的夫琅禾费衍射图样。

狭缝越窄,夫琅禾费衍射图案越明显。

菲涅尔衍射是指光波通过足够大的圆孔或孔缝后,在远离孔口的区域呈现出周期性的亮度分布。

二、光的波动性的理论解释对于光的波动性的理论解释,主要有两种模型:亚当斯模型和惠更斯-菲涅尔原理。

1. 亚当斯模型亚当斯模型认为,光是由许多非常短的振动着的颗粒组成,它们像球一样直线传播,当遇到障碍物时,会在障碍物上产生反射和折射。

2. 惠更斯-菲涅尔原理惠更斯-菲涅尔原理认为,每个波前上的每个点都是次波源,它们发出球面波,波前在继续传播。

当光波通过障碍物后,波前和振幅会发生变化,从而产生衍射和干涉现象。

三、实验验证光的衍射和波动性为了验证光的衍射和波动性,科学家进行了许多实验。

其中最著名的实验是杨氏双缝干涉实验和杨氏单缝衍射实验。

1. 杨氏双缝干涉实验杨氏双缝干涉实验是证明光的波动性的经典实验之一。

光的波动性教案光的波动性和光的波长计算光的波动性教案:光的波动性和光的波长计算导言:光是一种电磁波,既可以表现出粒子性,也可以表现出波动性。

光的波动性对于理解光学现象以及光的特性至关重要。

本教案将介绍光的波动性以及如何计算光的波长。

一、光的波动性1. 光的波动性概述光的波动性是指光具有像波一样的行为,例如折射、干涉、衍射等现象。

这些现象都可以用波动理论来解释。

2. 光的波动模型光的波动模型可以用正弦函数来表示,即光的波动方程为:y = A*sin(ωt - kx + φ),其中y为波的振动方向,A为振幅,ω为角频率,t 为时间,k为波数,x为波的传播方向,φ为相位常数。

3. 光的波长与频率的关系光的波长λ和频率f之间存在着反比关系,即λ = c / f,其中c为光速。

二、光的波长计算1. 波长计算公式光的波长可以通过以下公式计算:λ = c / f,其中λ为波长,c为光速,f为频率。

2. 实例演算以某光波频率为50 Hz的问题为例,已知光速c为3.00 × 10^8 m/s,可以通过代入计算得到波长:λ = c / f = 3.00 × 10^8 m/s / 50 Hz = 6.00 × 10^6 m。

因此,该光波的波长为6.00 × 10^6 m。

三、光的波动性实验演示1. 折射实验材料准备:透明均匀介质、光源、尺子实验步骤:(1) 将光源置于一透明均匀介质的一侧,尺子放于介质边界处垂直于边界。

(2) 观察尺子在介质中的偏折现象。

实验结果与解释:尺子在介质中出现了偏折,这是由于光在折射时遵循了光的波动性的结果。

2. 干涉实验材料准备:两个相干光源、傅里叶衍射光栅、屏幕实验步骤:(1) 在屏幕上挡住一部分光栅的光,只使其中一个光源射出。

(2) 观察屏幕上的干涉色条纹。

实验结果与解释:出现干涉色条纹是因为两个相干光源经过光栅衍射形成干涉图案,这也是光的波动性的表现。

物理学中的波前与波动物理学是一门研究自然的基本规律和性质的学科,其中波前与波动是一个重要的概念。

波前是指在波动过程中处于同一位相的点构成的面,而波动则是物质或能量以波的形式传播的现象。

在物理学中,波动理论是研究光、声、电磁波等基本问题的重要分支,有着广泛的应用领域。

接下来,我们将深入探讨波前与波动的相关知识。

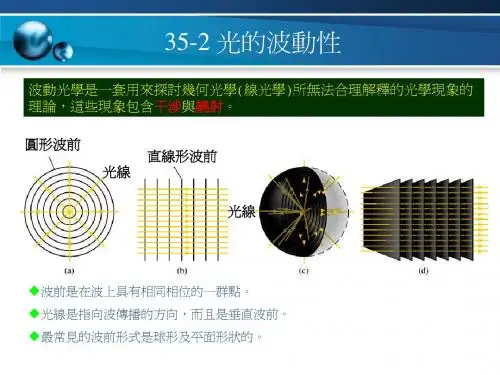

一、波前的概念和表示方法波前,是指波在传播过程中,处于同一位相的点构成的面。

换句话说,波前是波的传播过程中,位相相同的点所构成的连续曲面。

在波的传播过程中,波面上的每一点都具有相同的相位,即处于同一位相。

波的传播方向就是波面的法向方向。

对于单色光,波前是一个平面,并且表面很光滑。

但是,对于复色光或其他波,波前就不再是一个平面,并且呈现出复杂的形状。

在实际的波动现象中,波的传播路径和波面形状都可能非常复杂。

因此,要研究波的传播问题,必须采用数学方法进行分析和计算。

二、波动的基本理论波动是物质或能量以波的形式传播的现象。

波动可分为机械波和电磁波两种。

机械波需要介质来传播,而电磁波则可以在真空中传播。

波的传播过程中存在的一个重要的性质是干涉现象。

干涉是指两个波相遇时,它们将产生加强或抵消的效应。

如果两个波的波峰和波谷重叠在一起,则它们将产生增强的效果,称为同相干涉。

如果两个波的波峰和波谷错开,同时相消的效应,则称为异相干涉。

另外一个重要的概念是衍射现象。

当波遭遇到一些障碍物时,波的传播路径将发生变化,并可能被散射成一些较小的波。

这种现象称为衍射。

衍射现象是波动理论的重要组成部分,它的存在是波动现象的一个基本特征。

三、波动与光学波动理论在光学中有着广泛的应用。

1851年,英国物理学家杨功振发现,当光通过两个狭缝时会发生干涉现象,证明光是波动的。

后来,法国物理学家弗菲涅证明光的衍射现象,并通过这一发现提出了衍射光栅理论。

这些成果为波动光学的发展奠定了坚实的基础。

波动光学的另一个重要研究领域是偏振光学。