第5章:生物种及其变异与进化

- 格式:pptx

- 大小:815.75 KB

- 文档页数:29

生态学期末复习绪论1。

说明生态学定义。

生态学是研究有机体与环境相互关系的科学,环境包括非生物环境和生物环境.生物环境分为种内的和种间的,或种内相互作用和种间相互作用.2.试举例说明生态学是研究什么问题的,采用什么样的方法。

生态学的研究对象很广,从个体的分子到生物圈,但主要研究4个层次:个体、种群、群落和生态系统.在个体层次上,主要研究的问题是有机体对于环境的反应;在种群层次上,多度与其波动的决定因素是生态学家最感兴趣的问题,例如种群的出生率、死亡率、增长率、年龄结构和性比等等;在群落层次上,多数生态学家在目前最感兴趣的是决定群落组成和结构的过程;生态系统是一定空间中生物群落和非生物环境的复合体,生态学家最感兴趣的是能量流动和物质循环过程。

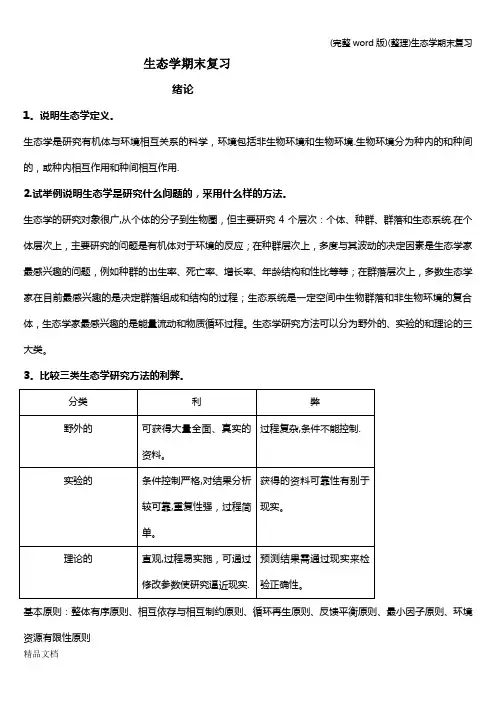

生态学研究方法可以分为野外的、实验的和理论的三大类。

3。

比较三类生态学研究方法的利弊。

基本原则:整体有序原则、相互依存与相互制约原则、循环再生原则、反馈平衡原则、最小因子原则、环境资源有限性原则第一章生物与环境1.概念与术语a。

环境是指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

b.生态因子是指环境要素中对生物起作用的因子,如光照、温度、水分等。

c.生态福是指每一种生物对每一种生态因子,在最高点和最低点之间的范围。

d。

大环境指的是地区环境、地球环境和宇宙环境。

e。

小环境指的是对生物有直接影响的邻接环境。

f。

大环境中的气候称为大气候,是指离地面1。

5m以上的气候,由大范围因素决定。

g。

小环境中的奇虎称为小气候,是指近地面大气层中1。

5m以内的气候。

h.所有生态因子构成生物的生态环境,特定的生物体或群体的栖息地生态环境称为生境.i.对动物种群数量影响的强度随其种群密度而变化,从而调节种群数量的生态因子,称为密度制约因子。

j。

可调节种群数量,但其影响强度不随种群密度而变化的生态因子,称为非密度制约因子。

k。

任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子。

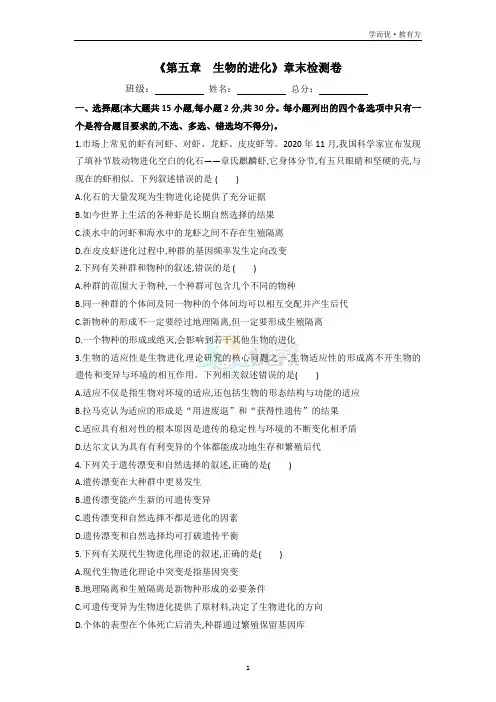

《第五章生物的进化》章末检测卷班级:姓名:总分:一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。

每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)。

1.市场上常见的虾有河虾、对虾、龙虾、皮皮虾等。

2020年11月,我国科学家宣布发现了填补节肢动物进化空白的化石——章氏麒麟虾,它身体分节,有五只眼睛和坚硬的壳,与现在的虾相似。

下列叙述错误的是()A.化石的大量发现为生物进化论提供了充分证据B.如今世界上生活的各种虾是长期自然选择的结果C.淡水中的河虾和海水中的龙虾之间不存在生殖隔离D.在皮皮虾进化过程中,种群的基因频率发生定向改变2.下列有关种群和物种的叙述,错误的是()A.种群的范围大于物种,一个种群可包含几个不同的物种B.同一种群的个体间及同一物种的个体间均可以相互交配并产生后代C.新物种的形成不一定要经过地理隔离,但一定要形成生殖隔离D.一个物种的形成或绝灭,会影响到若干其他生物的进化3.生物的适应性是生物进化理论研究的核心问题之一,生物适应性的形成离不开生物的遗传和变异与环境的相互作用。

下列相关叙述错误的是()A.适应不仅是指生物对环境的适应,还包括生物的形态结构与功能的适应B.拉马克认为适应的形成是“用进废退”和“获得性遗传”的结果C.适应具有相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境的不断变化相矛盾D.达尔文认为具有有利变异的个体都能成功地生存和繁殖后代4.下列关于遗传漂变和自然选择的叙述,正确的是()A.遗传漂变在大种群中更易发生B.遗传漂变能产生新的可遗传变异C.遗传漂变和自然选择不都是进化的因素D.遗传漂变和自然选择均可打破遗传平衡5.下列有关现代生物进化理论的叙述,正确的是()A.现代生物进化理论中突变是指基因突变B.地理隔离和生殖隔离是新物种形成的必要条件C.可遗传变异为生物进化提供了原材料,决定了生物进化的方向D.个体的表型在个体死亡后消失,种群通过繁殖保留基因库6.部分个体从原来的区域散播出去并成为一个新的种群的建立者,这些“先驱者”并不会携带它们原有种群的所有基因。

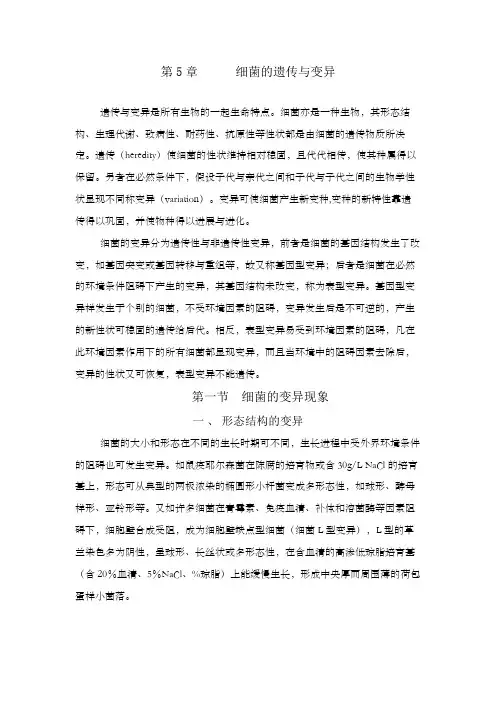

第5章细菌的遗传与变异遗传与变异是所有生物的一起生命特点。

细菌亦是一种生物,其形态结构、生理代谢、致病性、耐药性、抗原性等性状都是由细菌的遗传物质所决定。

遗传(heredity)使细菌的性状维持相对稳固,且代代相传,使其种属得以保留。

另者在必然条件下,假设子代与亲代之间和子代与子代之间的生物学性状显现不同称变异(variation)。

变异可使细菌产生新变种,变种的新特性靠遗传得以巩固,并使物种得以进展与进化。

细菌的变异分为遗传性与非遗传性变异,前者是细菌的基因结构发生了改变,如基因突变或基因转移与重组等,故又称基因型变异;后者是细菌在必然的环境条件阻碍下产生的变异,其基因结构未改变,称为表型变异。

基因型变异样发生于个别的细菌,不受环境因素的阻碍,变异发生后是不可逆的,产生的新性状可稳固的遗传给后代。

相反,表型变异易受到环境因素的阻碍,凡在此环境因素作用下的所有细菌都显现变异,而且当环境中的阻碍因素去除后,变异的性状又可恢复,表型变异不能遗传。

第一节细菌的变异现象一、形态结构的变异细菌的大小和形态在不同的生长时期可不同,生长进程中受外界环境条件的阻碍也可发生变异。

如鼠疫耶尔森菌在陈腐的培育物或含30g/L NaCl的培育基上,形态可从典型的两极浓染的椭圆形小杆菌变成多形态性,如球形、酵母样形、亚铃形等。

又如许多细菌在青霉素、免疫血清、补体和溶菌酶等因素阻碍下,细胞壁合成受阻,成为细胞壁缺点型细菌(细菌L型变异),L型的革兰染色多为阴性,呈球形、长丝状或多形态性,在含血清的高渗低琼脂培育基(含20%血清、5%NaCl、%琼脂)上能缓慢生长,形成中央厚而周围薄的荷包蛋样小菌落。

细菌的一些特殊结构,如荚膜、芽胞、鞭毛等也可发生变异。

肺炎链球菌在机体内或在含有血清的培育基中初分离时可形成荚膜,致病性强,经传代培育后荚膜慢慢消失,致病性也随之减弱。

将有芽胞的炭疽芽胞杆菌在42℃培育10~20d后,可失去形成芽胞的能力,同时毒力也会相应减弱。

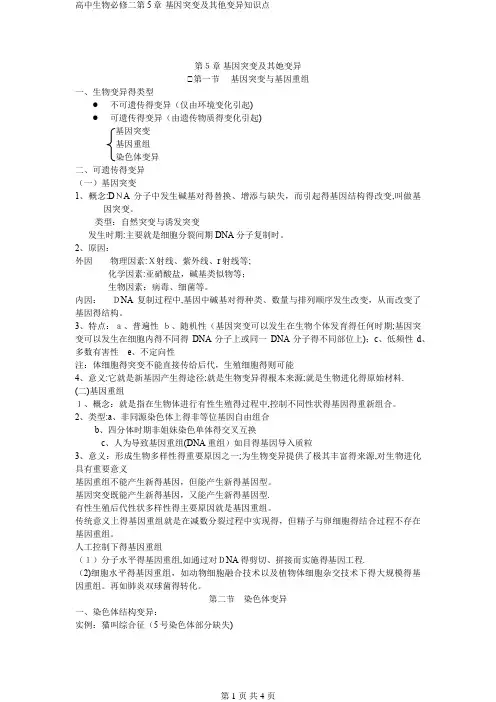

第5章基因突变及其她变异★第一节基因突变与基因重组一、生物变异得类型●不可遗传得变异(仅由环境变化引起)●可遗传得变异(由遗传物质得变化引起)基因重组染色体变异二、可遗传得变异(一)基因突变1、概念:DNA分子中发生碱基对得替换、增添与缺失,而引起得基因结构得改变,叫做基因突变。

类型:自然突变与诱发突变发生时期:主要就是细胞分裂间期DNA分子复制时。

2、原因:外因物理因素:X射线、紫外线、r射线等;化学因素:亚硝酸盐,碱基类似物等;生物因素:病毒、细菌等。

内因:DNA复制过程中,基因中碱基对得种类、数量与排列顺序发生改变,从而改变了基因得结构。

3、特点:a、普遍性b、随机性(基因突变可以发生在生物个体发育得任何时期;基因突变可以发生在细胞内得不同得DNA分子上或同一DNA分子得不同部位上);c、低频性d、多数有害性e、不定向性注:体细胞得突变不能直接传给后代,生殖细胞得则可能4、意义:它就是新基因产生得途径;就是生物变异得根本来源;就是生物进化得原始材料.(二)基因重组1、概念:就是指在生物体进行有性生殖得过程中,控制不同性状得基因得重新组合。

2、类型:a、非同源染色体上得非等位基因自由组合b、四分体时期非姐妹染色单体得交叉互换c、人为导致基因重组(DNA重组)如目得基因导入质粒3、意义:形成生物多样性得重要原因之一;为生物变异提供了极其丰富得来源,对生物进化具有重要意义基因重组不能产生新得基因,但能产生新得基因型。

基因突变既能产生新得基因,又能产生新得基因型.有性生殖后代性状多样性得主要原因就是基因重组。

传统意义上得基因重组就是在减数分裂过程中实现得,但精子与卵细胞得结合过程不存在基因重组。

人工控制下得基因重组(1)分子水平得基因重组,如通过对DNA得剪切、拼接而实施得基因工程.(2)细胞水平得基因重组,如动物细胞融合技术以及植物体细胞杂交技术下得大规模得基因重组。

再如肺炎双球菌得转化。

第二节染色体变异一、染色体结构变异:实例:猫叫综合征(5号染色体部分缺失)类型:缺失、重复、倒位、易位(瞧书并理解)1●●细胞中得在形态与功能上各不相同,携带着控制生物生长发育得全部遗传信息得形态与功能各不相同;一个染色体组携带着控制生物生长得全部遗传信息(3)染色体组数得判断:★染色体组数=细胞中形态相同得染色体有几条,则含几个染色体组例1:以下各图中,各有几个染色体组?答案:32 5 1 4★ 染色体组数= 基因型中控制同一性状得基因个数例2:以下基因型,所代表得生物染色体组数分别就是多少?(1)Aa______ (2)AaBb _______(3)AAa _______(4)AaaBbb _______(5)AAAaBBbb _______(6)ABCD______答案:3、单倍体、二倍体与多倍体由配子发育成得个体叫单倍体.有受精卵发育成得个体,体细胞中含几个染色体组就叫几倍体,如含两个染色体组就叫二倍体,含三个染色体组就叫三倍体,以此类推。

高中生物必修2第5章基因突变及其他变异教案教学目标:1.了解基因突变的概念,及其在生物进化中的作用。

2.了解基因突变的分类及其特点。

3.了解其他变异形式,如染色体突变、基因重组等,并了解其对物种进化的影响。

4.培养学生的科学实验能力和动手能力。

教学重点:1.基因突变的分类及其特点。

2.染色体突变和基因重组的概念及其意义。

教学难点:1.基因突变对生物进化的作用。

2.染色体突变和基因重组对物种进化的影响。

教学方法:1.讲授与讨论相结合的教学方法。

2.实例分析和案例讨论。

教学准备:1.多媒体教学设备。

2.课件、多媒体资料。

教学过程:一、导入(5分钟)通过展示图片或视频,引发学生对基因突变及其他变异的兴趣。

引导学生思考基因突变和其他变异对生物进化的作用。

二、知识讲解(30分钟)1.基因突变的概念和分类。

2.基因突变的特点和原因。

3.基因突变在生物进化中的作用。

4.染色体突变的概念、种类和意义。

5.基因重组的概念、种类和意义。

通过讲解和讨论,引导学生对基因突变及其他变异形式有一个全面的了解。

三、案例分析(30分钟)通过给出一些案例和实例,引导学生观察和分析染色体突变和基因重组对物种进化的影响。

让学生运用所学知识分析案例,加深对基因突变及其他变异的认识。

四、实验设计(30分钟)组织学生进行实验,观察突变种群和正常种群在不同环境条件下的适应能力,并记录实验结果。

通过实验,培养学生的科学实验能力和动手能力。

五、小结与反思(10分钟)总结本节课的重点内容,检验学生对基因突变及其他变异的理解。

引导学生思考如何应用所学知识分析生物进化过程中的问题。

六、作业布置(5分钟)布置相应的作业,巩固所学知识。

要求学生结合实例分析,总结基因突变及其他变异对生物进化的影响,并给出自己的思考。

教学反思:通过本节课的教学,学生对基因突变及其他变异的概念和分类有了初步的了解。

通过案例分析和实验设计,学生能够运用所学知识分析问题,并培养了实验能力和动手能力。

第1节 基因突变和基因重组1.实例:镰状细胞贫血(1)图示中a 、b 、c 过程分别代表DNA 复制、转录和翻译。

基因突变发生在a(填字母)过程中。

(2)人们患镰状细胞贫血的直接原因是血红蛋白异常,根本原因是发生了基因突变,碱基对由=====A T 替换成=====TA。

2.概念3.基因突变对后代的影响(1)若发生在配子中,将传递给后代。

(2)若发生在体细胞中,一般不能遗传。

但有些植物的体细胞发生了基因突变,可以通过无性生殖遗传。

二、细胞的癌变 1.细胞癌变的机理 2.癌细胞的特征三、基因突变的原因、特点和意义1.基因突变的原因(1)外界因素(连线):(2)内部因素:DNA复制偶尔发生错误。

2.基因突变的特点3.基因突变的意义(1)对生物体的意义:①大多有害:破坏生物体与现有环境的协调关系。

②个别有利:如植物的抗病性突变、耐旱性突变等。

③中性突变:既无害也无益,如有的基因突变不会导致新的性状出现。

(2)对进化的意义:①产生新基因的途径。

②生物变异的根本来源。

③为生物的进化提供了丰富的原材料。

四、基因重组1.概念2.类型[填表](1)定义:是生物变异的来源之一,对生物的进化具有重要意义。

(2)理由:有性生殖过程中的基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因组合多样化的子代,其中一些子代可能会含有适应某种变化的、生存所必需的基因组合,因此有利于物种在一个无法预测将会发生什么变化的环境中生存。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.基因突变一定引起基因结构的改变,但不一定引起生物性状的改变。

( ) 2.在致癌因子的作用下,正常动物细胞可转变为癌细胞。

( ) 3.若没有外界因素的影响,基因就不会发生突变。

( ) 4.减数分裂四分体时期,姐妹染色单体的局部交换可导致基因重组。

( )5.基因重组只能产生新基因型和重组性状,不能产生新基因和新性状。

( ) [答案]1.√2.√3.×提示:突变是普遍存在的,在DNA复制的时候,碱基有可能发生错配。

第5章基因突变及其他变异第1节基因突变和基因重组[必备知识]1.镰状细胞贫血形成的直接原因:血红蛋白分子结构的改变;根本原因:控制血红蛋白分子合成的基因结构的改变。

2.DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫作基因突变。

(P81) 3.基因突变一定会导致遗传信息、mRNA(含密码子)的改变;但生物性状不一定改变,原因是密码子具有简并性,当密码子改变,对应氨基酸不一定改变。

(P81“思考·讨论”)4.基因突变若发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后代;若发生在体细胞中,一般不能遗传给后代,但有些植物的体细胞发生了基因突变,可通过无性生殖传递。

(P81)5.基因突变的时间:通常发生在有丝分裂前的间期或减数分裂前的间期。

6.基因突变的特点(1)普遍性:发生于一切生物中(原核生物、真核生物、病毒);(2)随机性:可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位;(3)不定向性:可以产生一个或多个等位基因;(4)低频性。

(P83)7.基因突变的结果:产生原基因的等位基因。

8.基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

(P84)9.基因重组包括发生在减数分裂Ⅰ前期的互换及发生在减数分裂Ⅰ后期的自由组合。

另外,基因工程、肺炎链球菌的转化也属于基因重组。

(P84)[重要图解]结肠癌发生原因简化模型(1)人和动物细胞中的DNA上本来就存在与癌变相关的基因:原癌基因和抑癌基因。

(2)癌细胞与正常细胞相比,具有以下特征:能够无限增殖,形态结构发生显著变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移,等等。

(P82)[易错提醒]错点1:误认为“DNA中碱基对的增添、缺失和替换就是(一定会发生)基因突变”精析:基因是具有遗传效应的DNA片段,但DNA中碱基对的改变可发生在有遗传效应的区段(基因),也可发生在不具有遗传效应的DNA片段。

绪论1•生态学:是研究有机体及其周围环境相互关系的科学。

2•生态学的研究对象很广,从个体的分子直到生物圈。

但是,生态学研究者对于其中4个组织层次特别感兴趣,即个体,种群,群落和生态系统•3•生态学上的“空间”划分了三个空间尺度,即局域尺度、集合种群尺度和地理尺度。

4•生物圈:地球上的全部生物和一切适合生物栖息的场所,包括岩圈的上层,所有水圈以及大气圈的下层•5•生态学的研究方法生态学的研究方法可以分为野外的、实验的和理论的三大类。

①野外的研究方法是首先的,并且是第一性的,是在自然中观察并收集资料②实验研究的优点是条件控制严格,可重复性强;缺点是实验室条件可能与野外自然状态下的有区别③理论研究常用数学模型进行模拟研究第一章生物与环境1•生态因子:是指环境中对生物起作用的因子,如阳光、温度、分、氧气、二氧化碳、食物和其他生物等2•生境:所有生态因子构成生物的生态环境,特定生物体或群体的栖息地的生态环境称生境3•环境:指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响生物体或生物群体生存的各种因素4•生态环境:所有生态因子构成的,直接或间接影响该生物体或生物群体生存和发展的一切因素的总和。

5•生态因子的分类:①按其性质分为气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子和人为因子5类。

②按有无生命的特征分为生物因子和非生物因子两大类。

③按生态因子对动物种群数量变动的作用,将其分为密度制约因子和非密度制约因子④按生态因子的稳定性及其作用特点,分稳定因子和变动因子两大类。

6•生态因子作用特征:生态因子与生物之间的相互作用是复杂的,只有掌握了生态因子的作用特征,才有利于解决生产实践中出现的问题。

①综合作用:环境中的每个生态因子不是孤立的,单独存在的,总是与其他因子相互影响,相互制约的,例:山脉阳坡和阴坡景观的差异,是光照,温度和风速综合作用的结果。

②主导因子作用:对生物起作用的众多因子并非等价的,其中有一个是起决定性作用的,他的改变会引起其他生态因子发生改变,使生物的生长发育发生变化,这个因子称主导因子。

生物进化理论一、拉马克的进化学说1.主要观点(1)物种是可变的,所有现存的物种都是从其他物种演变而来的。

(2)生物本身存在由低级向高级连续发展的内在趋势。

(3)环境变化是物种变化的原因,“用进废退”和“获得性遗传”是其核心进化观点。

2.不足和地位:该学说中主观推测较多,但内容系统丰富,为达尔文进化学说的诞生奠定了基础。

二、达尔文的进化学说1.基本观点(1)物种是可变的:进化通过物种的演变进行。

(2)生存斗争和自然选择:①生存斗争:包含生物与生物之间的斗争和生物与无机环境之间的斗争。

②自然选择:在生存斗争中,适者生存,不适者淘汰的过程。

(3)适应是自然选择的结果:适应的第一步是变异的产生,第二步是通过生存斗争而选择。

2.局限对于遗传和变异的本质以及自然选择对可遗传的变异如何起作用等问题,不能做出科学的解释。

三、现代生物进化理论1.代表者:杜布赞斯基等。

3.生物进化的基本单位——种群(1)进化的实质:种群内基因频率的改变。

(2)种群:生活在同一地点的同种生物的全部个体。

种群不仅是生殖的基本单位,也是生物进化的基本单位。

(3)基因库:一个生物种群中全部个体所有基因的总和。

(4)基因频率:群体中某一等位基因在该位点上可能出现的比例。

(5)基因型频率:指某种基因型的个体在群体中所占的比例。

(6)影响基因频率的因素:基因突变、自然选择、迁移、遗传漂变等。

4.生物进化的原材料——突变和基因重组:主要由基因突变、基因重组和染色体变异提供。

5.生物进化的方向——自然选择:自然选择可以保留对个体生存和繁衍后代有利的变异,使生物向着适应环境的方向发展。

6.物种形成的必要条件——隔离:(1)物种:分布在一定的自然地域,具有一定的形态结构和生理功能特征,而且在自然状态能够相互交配并能生殖出可育后代的一群生物个体。

(2)物种形成和生物进化的机制是突变、选择和隔离。

四、分子进化的中性学说1.提出者:日本学者木村资生。

2.内容:(1)生物进化的主导因素不是自然选择而是中性突变的随机固定。

《第5章 基因突变及其他变异》学案复习线索:基因突变→基因重组→染色体变异复习目标:知识与能力:基因突变的概念、特征与原因、意义(重点);基因重组的类型及意义(重点);染色体结构变异和数目变异(重难点);方法与技巧:分析、比较基因重组与染色体变异的区别;运用可遗传变异知识解决各种育种方式的原理和方法考点一、 基因突变【知识梳理】1、基因突变的实例:镰刀型细胞贫血症的病因图解如下:临床症状 正常 贫血血红蛋白 正常氨基酸 谷氨酸mRNA A A DNA2、基因突变的概念:DNA 分子中发生了碱基对的 、 和 而引起的 改变。

【重点突破】(深化概念理解)思考1:基因碱基的增添、缺失和替换,哪一种对蛋白质的结构影响最小?思考2:基因的增添或缺失对蛋白质结构可能造成的影响有?思考3:基因突变的结果是产生 ,该生物细胞的基因数量是否发生改变?知识链接:基因突变的类型:(1)显性突变:如a →A ,该突变一旦发生,基因型为Aa ,可表现出相应性状(2)隐性突变:如A →a ,突变性状一旦在生物个体中表现出来,该性状即可稳定遗传。

思考4:基因突变是否一定改变生物性状,原因?A c b针对练习:5-溴尿嘧啶(Bu)是胸腺嘧啶(T)的结构类似物。

在含有Bu的培养基中培养大肠杆菌,得到少数突变体大肠杆菌,突变型大肠杆菌中的碱基数目不变,但(A+T)/(C+G)的碱基比例略小于原大肠杆菌,这表明Bu诱发突变的机制是( )A.阻止碱基正常配对B.断裂DNA链中五碳糖与磷酸基C.诱发DNA链发生碱基种类置换D.诱发DNA链发生碱基序列变化【疑点辨析】(知识误区和漏洞)1、典例分析:请判断以下说法对错①基因突变属于可遗传变异,因此只要发生基因突变都会遗传给后代()②基因突变对生物都是不利的()③物理、化学、生物等因素会导致基因突变,但自然状态下生物无法发生基因突变()④原核、真核细胞能发生基因突变,病毒不能发生基因突变()⑤基因突变的方向是由环境决定的()⑥基因突变可使生物产生新的性状,是生物变异的根本来源()⑦基因突变可发生在生物个体发育的任何时期,所以基因突变具有普遍性()总结提升:考点二、基因重组【知识梳理】典例:一对夫妇所生子女中,性状差别甚多,这种变异主要来自()A染色体变异B基因重组C基因突变 D 环境的影响1、概念:基因重组是指生物体进行的过程中,控制不同性状的基因的。

基础生态学绪论美国生态学家E. Odum 研究生态系统结构与功能的科学生态学的研究方法:野外研究、实验研究、模型研究第一章生物与环境1. 生态因子环境要素中对生物起作用的因子,如光照、温度、水分、氧气、二氧化碳、食物和其他生物等。

2 利比希最小因子定律:每种植物都需要一定种类和数量的营养物,如果其中有一种营养物完全缺失,植物就会死亡。

如果这种营养物数量极微,植物的生长就会受到限制。

3 谢尔福德耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

4 生态幅(生态价):每一种生物对每一种生态因子都有一个能耐受的范围,即有一个生态上的最高点和一个生态上的最低点。

在最高点和最低点之间的范围第二章能量环境生物对光的适应换毛与换羽的光周期现象:是对日照长短的规律性变化的响应。

生物对温度的适应外温动物内温动物休眠形态上的适应第三章物质环境水生动物的渗透压调节第四章种群及其基本特征集合种群:生境斑块中的局域种群的集合,这些局域种群在空间上存在隔离,彼此间通过个体扩散而相互联系生物入侵(生态入侵):由于人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,该生物种群不断扩大,分布去逐步稳定地扩展。

1 种群和分布随机分布每一个体在种群领域中各个点上出现的机会是相等的,并且某一个体的存在不影响其他个体的分布。

均匀分布主要是种群内个体间的竞争。

在自然情况下,均匀分布最为罕见。

成群分布种群内个体分布不均匀,形成许多密集的团块状。

原因:资源分布不均匀;植物种子传播方式以母株为扩散中心;动物的集群行为。

2 存活曲线●I型:凸型,幼体存活率高,老年个体死亡率高,在接近生理寿命前只有少数个体死亡(大型哺乳动物和人)●Ⅱ型:呈对角线型,表示在整个生活期中,有一个较稳定的死亡率,如一些鸟类●Ⅲ型:凹型,表示幼体死亡率很高,如产卵鱼类、贝类和松树●大多数野生动物种群的存活曲线类型在Ⅱ型和Ⅲ型之间变化;大多数植物种群的存活曲线则接近Ⅲ型。