现代中国教育的发展课件

- 格式:ppt

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:31

第21课现代中国教育的发展导入:钱学森之问所谓"钱学森之问",就是钱老生前在各种场合不止一次提出的问题:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?2005年,温家宝总理在看望钱学森的时候,钱老感慨说:"这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。

"钱老又发问:"为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?"钱学森之问与李约瑟难题一脉相承,都是对中国科学的关怀。

"钱学森之问"是关于中国教育事业发展的一道艰深命题,需要整个教育界乃至社会各界共同破解。

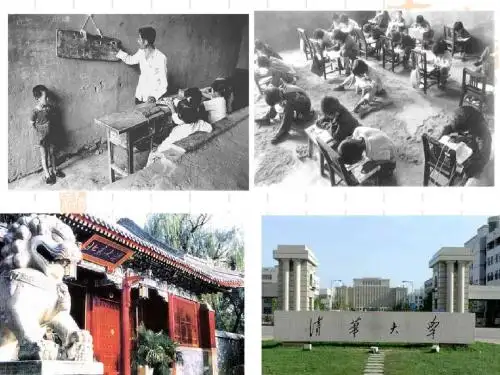

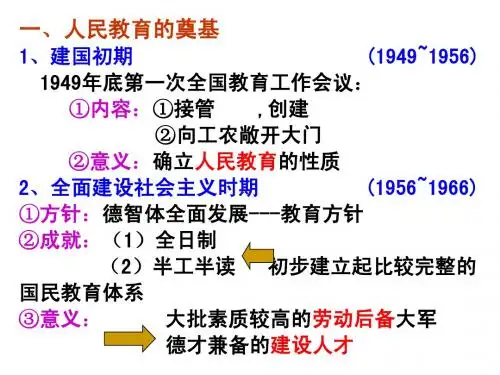

一、人民教育的奠基(1949~1966年)1.措施:(1) 接管改造旧教育,创建社会主义新教育。

解说:新中国成立后,政府很快接管了所有类型的学校,一律变为公办学校。

1950年12月起,接管了所有接受外国津贴的学校,收回了中国的教育主权。

总计,高校21所,中等学校514所,初等学校约1500所。

1952年9月起,又逐步将全国私立中小学全部改为公办,总计,高校65所,中等学校1412所,小学约8925所。

从此,直至改革开放前,中国没有一所私立学校。

(2) 教育向工农开门,大力提高人民文化教育水平。

解说:1949年12月,第一次全国教育工作会议召开。

会议提出新教育的目的"是为人民服务,首先为工农兵服务,为当前的革命斗争与建设服务";"教育必须为国家建设服务,学校必须为工农开门";对旧教育采取"坚决改造,逐步实现"的方针;建设新教育要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育某些有用的经验,借助苏联教育经验;"教育工作的发展方针是普及与提高相结合"。

这些方针政策明确了当时教育工作的性质、任务和总方向,对于肃清国民党政府的文教政策和旧教育的不良影响,对于建国初期中国教育的改造与建设起着重要的指导作用。

历史苏版3材料与解析:第21课(现代中国教育的发展)人民教育的奠基1、建国后对旧有学校的接管和改造〔材料一〕第四十六条中华人民共和国的教育方法为理论与实际一致。

人民政府应有计划有步骤地改革旧的教育制度、教育内容和教学法。

──《共同纲领》〔1949年9月29日〕〔材料二〕一以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用经验,借助苏联经验,建设新民主主义教育。

二创办人民大学,培养建设人才,这是完全新式的高等教育的起点。

同时普遍举办工农速成中学,把工农干部培养成知识分子。

三老区教育,现在以巩固与提高为主,解决师资、教材问题。

四新区教育工作的关键,是争取团结改造知识分子。

此外,必须维持原有学校,逐步改善。

五新区学校安顿后的主要工作,是进行政治与思想教育。

六积累经验,逐步改革旧教育制度。

七对中国人办的私立学校,一般采用保护维持,加强领导,逐步改造的方针。

──钱俊瑞《在第一次全国教育工作会议上的总结报告要点》〔材料三〕接办私立中、小学的主要方针:第一,先接办外资举办的学校,后接办中国人自办的学校。

第二,先接办办理成绩坏的,后接办办理成绩好的。

第三,先接办经费情况困难的,后接办经费还能维持的。

第四,大体上先接办中学,后接办小学。

第五,对少数民族的团体或私人举办之私立中、小学,可暂缓接办;其经费有困难者应予补助。

但在自愿原那么下,政府可予以接办,接办之后须尊重少数民族学校的特点。

全国现有私立中等学校1400余所,教职员工34000余人,学生53万3千余人,私立小学8千9百余所,教职员工5万5千余人,学生160余万人。

拟自今年至明年全部完成私立中等学校接办工作;至1954年全部完成接办私立小学工作。

──《教育部党组关于大中小学教育和扫盲运动等问题的报告》〔1952年8月20日〕【解读】建国之初,全国人民面临的任务是尽快恢复和发展国民经济,同时对旧教育体系实行接管和改造。

1949年10月1日由毛泽东同志签发的《中国人民政治协商会议共同纲领》是新中国中央人民政府的施政方针。