尾喷管

- 格式:docx

- 大小:19.62 KB

- 文档页数:5

战斗机可调节式收敛形尾喷管的结构、组成-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述可调节式收敛形尾喷管作为现代战斗机尾部推进系统的重要组成部分,具有调节气流速度和方向的功能,能够提高飞机的飞行性能和机动性。

本文将重点介绍可调节式收敛形尾喷管的结构、组成以及其在战斗机领域的应用。

通过深入探讨其设计原理、功能特点以及潜在的应用领域,旨在帮助读者更好地了解和认识这一先进的航空技术,并展望其在未来发展中的应用前景。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括作者对整篇文章的布局和组织方式的介绍。

在这一部分,可以简要描述每个章节的内容和重点,让读者对整篇文章有一个整体的认识。

此外,也可以提及文章的章节之间的逻辑关系和连接方式,以及各章节之间的衔接点,从而引导读者有条理地阅读全文。

例如,文章结构部分的内容可能如下所示:本文分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将介绍本文研究的背景和意义,以及研究目的。

在正文部分,我们将首先探讨可调节式收敛形尾喷管的设计原理,然后详细讨论其结构组成及功能,最后探讨其潜在的应用领域。

最后,在结论部分,我们将对文章进行总结,展望未来的发展方向,并进行结束语的总结。

通过这样的结构布局,读者可以清晰地了解全文的内容安排,并更好地理解文章的研究范围和目的。

1.3 目的本文旨在探讨战斗机可调节式收敛形尾喷管的结构、组成,深入分析其设计原理、功能以及潜在的应用领域。

通过全面介绍这一技术的相关内容,旨在增加对战斗机尾喷管技术的了解,并为相关领域的研究和发展提供参考。

通过对该技术的研究和分析,可以帮助提高战斗机的性能和效率,推动战斗机技术的发展,为航空领域的进步做出贡献。

2. 正文2.1 可调节式收敛形尾喷管的设计原理可调节式收敛形尾喷管是一种先进的航空动力学设计技术,旨在提高战斗机的飞行性能和作战效能。

其设计原理主要基于流体力学和空气动力学理论,通过控制尾喷管的形状和大小来实现推进气流的调节和优化。

一种用于喷气发动机的尾喷管的制作方法简介尾喷管是喷气发动机中最重要的部件之一,它主要用于释放发动机燃烧产生的高温高压气体,同时还需要具备降噪、减震等功能。

为了满足这些性能要求,尾喷管的制作需要用到先进的工艺和经验。

本文将介绍一种用于喷气发动机的尾喷管的制作方法,其中包括主要步骤、材料选取、工艺流程和质量控制等方面的内容。

主要步骤1. 设计在制作尾喷管之前,需要进行详细的设计,包括尺寸、形状、材料和制作工艺等方面的考虑。

设计过程中需要充分考虑性能和可行性,确保满足喷气发动机的使用要求。

2. 材料选取为了满足高温、高压和耐腐蚀的要求,尾喷管需要选用特殊材料进行制作。

常用的材料包括镍基合金、钛合金、不锈钢等。

材料的选取应考虑到机型、制造成本和使用性能等因素。

3. 制作工艺尾喷管的制作工艺需要十分精密,包括模具制作、成形、焊接、冷却孔加工等步骤。

这些工艺的精度和技术要求都十分高,需要经验丰富的制作人员和精密的设备支持。

4. 检测和测试在尾喷管制作完成后,需要进行严格的检测和测试。

常见的测试包括压力试验、温度试验、振动试验和绝缘试验等,以保证尾喷管的性能和质量。

材料选取在制作喷气发动机的尾喷管时,材料的选取是至关重要的。

根据喷气发动机的使用环境和性能要求,一般采用高温、高压、抗氧化、抗腐蚀等特性的合金材料进行制作。

常见的材料包括:•镍基合金:具备高强度、高温、耐腐蚀的特点,适用于制作高温部件。

•钛合金:具有高强度、耐磨损、防腐蚀、轻量化等特点,适用于制作高温部件。

•不锈钢:具有良好的耐腐蚀性和强度,适用于制作低温部件。

根据不同的机型和使用环境,需要选取不同的材料进行制作。

制作工艺尾喷管的制作工艺需要十分精密,各个步骤都需要进行精准地控制,包括模具制作、成形、焊接、冷却孔加工等。

模具制作在制作尾喷管之前,需要根据设计要求制作尾喷管的模具。

模具质量的好坏直接影响到尾喷管的制作效率和制造质量。

为了保证模具的精度和质量,需要使用高精度的机床进行制作。

航天发动机尾喷管材料的简介————高温合金摘要:随着航天航空的迅速发展,对耐高温材料有了更高的要求,但是随着高温材料的发展,它们的加工问题也越来越严峻,急需相应工艺的发展,对高温材料的有效加工必将是高温材料今后有效利用的关键。

关键词:加工工艺,高温合金,切削,应用,发展。

一、零件的材料火箭发动机喷管是用于火箭发动机的一种(通常是渐缩渐阔喷管)推力喷管。

它用于膨胀并加速由燃烧室燃烧推进产生的燃气,使之达到超高音速。

喷嘴的外形:钟罩形或锥形。

在一个高膨胀比的渐缩渐阔喷嘴中,燃烧室产生的高温气体通过一个开孔(喷口)排出。

如果给喷嘴提供足够高的压力(高于围压的2.5至3倍),就会形成喷嘴阻流和超音速射流,大部分热能转化为动能,由此增加排气的速度。

在海平面,发动机排气速度达到音速的十倍并不少见。

一部分火箭推力来自燃烧室内压力的不平衡,但主要还是来自挤压喷嘴内壁的压力。

排出气体膨胀(绝热)时对内壁的压力使火箭朝向一个方向运动,而尾气向相反的方向。

当火箭发动机运转以后,从燃烧室中喷出极高的温度与压力的气体,需要经过尾喷管对高温高压气体调整方向,从而使火箭达到超高音速的要求,所以鉴于如此高温,高压的恶劣环境,则对尾喷管的材料提出很高的要求,这种材料不但需要有极好的耐高温性,需要经受住2000摄氏度到3500摄氏度的高温,还需要有极好的耐冲击性,灼热表面的超高速加热的热冲击,还有高热引起的热梯度应力,有较好的刚度,耐氧化性,耐热疲劳性。

在如此恶劣的工作环境下,我们需要一种满足以上要求的材料,儿高温合金的出现满足了这个要求。

二、高温合金的分类、性能等760℃高温材料变形高温合金变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工,工作温度范围-253~1320℃,具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标,具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类合金。

按其热处理工艺可分为固溶强化型合金和时效强化型合金。

GH后第一位数字表示分类号即1、固溶强化型铁基合金 2、时效硬化型铁基合金 3、固溶强化型镍基合金 4、钴基合金 GH后,二,三,四位数字表示顺序号。

f35尾喷管旋转原理F35战斗机是世界上最先进的多用途战斗机之一,其尾喷管旋转原理是其关键设计之一。

本文将详细介绍F35尾喷管旋转原理的工作原理和优势。

尾喷管旋转原理是指战斗机尾喷管可以在垂直方向上旋转,从而改变飞机的方向。

F35战斗机配备了一台名为F135的高性能发动机,而该发动机中的尾喷管就是用来控制飞行方向的重要组成部分。

当F35战斗机需要进行垂直起降或改变方向时,尾喷管就会开始旋转。

尾喷管旋转的机制由液压系统控制,在得到飞行员的指令后,这个系统会在短时间内迅速将尾喷管旋转到需要的角度。

这种自动化的旋转机制能够帮助飞行员更加方便地控制飞机,同时也提高了战斗机的机动性和可操作性。

F35战斗机的尾喷管旋转原理有很多优势。

首先,尾喷管旋转可以让战斗机实现垂直起降,这意味着它可以在狭小的场地上进行起降,比如小型航母或临时飞行场。

这为军事行动提供了极大的灵活性和机动性。

其次,尾喷管旋转可以使F35战斗机在空中更加灵活。

当战斗机需要改变方向时,尾喷管旋转机制可以迅速调整飞机的姿态和飞行角度,使其能够灵活地进行空战或攻击任务。

同时,尾喷管旋转还能够提高飞机的机动性能和操纵性,使其更容易躲避敌方导弹的追踪和攻击。

此外,尾喷管旋转还可以增加战斗机的超音速性能。

在超音速飞行时,战斗机需要更好地控制气动力和动力,以防止机身失速或发生剧烈震荡。

而尾喷管旋转可以通过改变喷气方向和流速来稳定飞机,使其更加稳定和可靠地进行超音速飞行。

最后,F35战斗机的尾喷管旋转还可以提高其隐身性能。

尾喷管的角度和位置可以根据需要进行调整,以减少对雷达和红外探测器的探测。

这意味着F35战斗机可以更好地隐藏自己,更难被敌方发现和追踪,从而增强其战场存活性。

总之,F35战斗机的尾喷管旋转原理是其卓越性能的关键之一。

这一设计使得战斗机具有垂直起降、空中机动、超音速性能和隐身性能等多种优势。

通过尾喷管旋转,飞行员可以更加方便地控制飞机,提高其机动性和可操作性,从而使F35战斗机成为世界上最为先进和全能的战斗机之一。

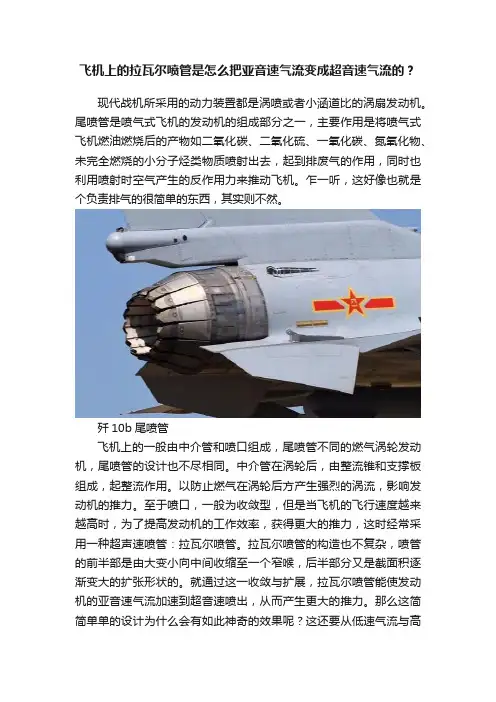

飞机上的拉瓦尔喷管是怎么把亚音速气流变成超音速气流的?现代战机所采用的动力装置都是涡喷或者小涵道比的涡扇发动机。

尾喷管是喷气式飞机的发动机的组成部分之一,主要作用是将喷气式飞机燃油燃烧后的产物如二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、未完全燃烧的小分子烃类物质喷射出去,起到排废气的作用,同时也利用喷射时空气产生的反作用力来推动飞机。

乍一听,这好像也就是个负责排气的很简单的东西,其实则不然。

歼10b尾喷管飞机上的一般由中介管和喷口组成,尾喷管不同的燃气涡轮发动机,尾喷管的设计也不尽相同。

中介管在涡轮后,由整流锥和支撑板组成,起整流作用。

以防止燃气在涡轮后方产生强烈的涡流,影响发动机的推力。

至于喷口,一般为收敛型,但是当飞机的飞行速度越来越高时,为了提高发动机的工作效率,获得更大的推力,这时经常采用一种超声速喷管:拉瓦尔喷管。

拉瓦尔喷管的构造也不复杂,喷管的前半部是由大变小向中间收缩至一个窄喉,后半部分又是截面积逐渐变大的扩张形状的。

就通过这一收敛与扩展,拉瓦尔喷管能使发动机的亚音速气流加速到超音速喷出,从而产生更大的推力。

那么这简简单单的设计为什么会有如此神奇的效果呢?这还要从低速气流与高速气流不同的流动特点说起。

拉瓦尔喷管低速气流的流动特点:低速气流在流动的过程中,由于其密度变化不大,因此可以近似认为是不可压缩的,即密度为常数。

低速气流在变截面管道中的流动情况如下图所示。

当管道收缩时,A2<A1,由不可压缩流体的连续性方程可知,气流的流速将增加V2>V1,又由伯努利方程可知,流速小的地方气流的静压大,流速大的地方气流的静压将减小。

因此,P2<P1。

反之,当管道扩张时,A2>A1,气流的流速将减小,即V2<V1 ,而气流的静压将增加,即P2>P1。

低速气流在变截面管道中的流动注:不可压缩流体的连续性方程:当气流稳定而连续的流过一个变截面管道时,由于流体是不可压缩的,密度不发生变化,管道中的任意一部分气流既不能中断也不能堆积,因此根据质量守恒可知在同一时间内流过管道任意截面的气体质量都是相等的。

尾喷管的分类-回复尾喷管的分类以尾部形状和用途来划分。

以下是对尾喷管的分类进行详细解释:1. 固体尾喷管(Solid rocket motor nozzles):这种尾喷管通常用于固体火箭发动机。

它们由耐高温材料制成,例如陶瓷或复合材料。

固体尾喷管的主要功能是引导尾焰气体,使其以最有效的方式从发动机喷出,从而产生推力。

这种尾喷管通常具有抛弃式设计,并且在每次发射之后需要更换。

2. 液体尾喷管(Liquid rocket engine nozzles):液体尾喷管广泛用于液体火箭发动机中。

液体尾喷管可以分为液体燃料喷口和液体氧化剂喷口。

液体燃料喷口和液体氧化剂喷口分别用于引导燃料和氧化剂在燃烧室燃烧之后排出的尾焰气体。

液体尾喷管通常由金属制成,如铝合金或钛合金。

这些材料具有良好的耐高温性能和抗腐蚀能力。

3. 内膛尾喷管(Internal nozzle):内膛尾喷管用于液体火箭发动机,它们通过喷嘴内的流道来引导产生推力的燃烧产物。

内膛尾喷管通常由合金或复合材料制成,其内腔的形状可以根据设计要求进行调整,以提供最大的推力效果。

内膛尾喷管的优点是重量较轻、结构简单且容易维护,因此在航天器和导弹等领域得到广泛应用。

4. 外膛尾喷管(External nozzle):外膛尾喷管也用于液体火箭发动机,但与内膛尾喷管不同的是,它们的喷头外部包裹了一个附属结构。

外膛尾喷管通常由金属制成,这个附属结构可用于增强尾喷管的结构强度和耐高温能力。

外膛尾喷管的设计更为复杂,但能够提供更大的推力和燃烧效率。

5. 可调节尾喷管(Thrust vector control nozzle):可调节尾喷管是一种特殊类型的尾喷管,用于控制火箭的姿态和飞行方向。

这种尾喷管可以根据需要改变喷口的方向,从而产生推力的方向调整。

可调节尾喷管通常由活动部件和传感器组成,它们通过飞行控制系统驱动,以实现姿态和飞行控制。

在设计尾喷管时,工程师需要综合考虑多个因素,如火箭的燃料类型、推力要求、发动机性能和结构设计等。

战机机尾喷管工作原理

战机机尾喷管是飞机发动机的重要组成部分,通过喷出高速气流产生推力,推动飞机前进。

它的工作原理主要包括以下几个方面:

1. 喷气效应:喷管内燃烧燃料产生高温高压气体,经过喷嘴排出,产生高速气流,根据牛顿第三定律,气流向后冲,推动飞机向前运动。

2. 喷管形状和喷口设计:喷管内壁经过精心设计,以实现最高效的喷气效果。

常见的喷管形状包括喇叭形、喇叭状膨胀型、可变喷管等。

喷口也被精确地设计成适当的尺寸和形状,以控制气流速度和方向。

3. 负压效应:喷管工作时,在喷嘴的周围形成一个较低压区域。

这种负压效应可以进一步增加喷气效果,增大推力。

4. 后掠板:喷管内还配备了后掠板,它们可以根据喷气流量和飞行状态进行调整,以优化喷气效果和推力。

这些后掠板通常由电动、液压或气压控制。

5. 调节系统:战机机尾喷管通常配备有调节系统,可以根据不同的飞行阶段和任务要求来调整喷气流量和喷气方向。

这些调节系统可以通过电脑、传感器和执行器进行控制。

通过喷管工作原理的优化设计和精确控制,战机可以获得更高的推力和飞行性能,从而提高机动性、速度和作战能力。

第4章燃烧室、加力燃烧室和尾喷管Burner and Nozzle第4.1节燃烧的基本知识Basic Knowledge of Burn在空气流中连续不断的喷入燃油,形成火焰,稳定燃烧,必须满足以下两个条件:一、油气比在一定的范围内才能进行燃烧目前航空燃气轮机一般都使用航空煤油作为燃料。

航空煤油在燃烧前由喷咀在高压下将煤油喷成雾状,在空气中蒸发,与空气混合。

煤油与空气的混合比例(油气比)是一个重要的参数。

对一定量的空气来说,喷入的燃油量在燃烧后正好将空气中的氧气完全用完称为理论所需燃油量,实际喷入燃油量与理论所需燃油量之比称为燃料系数用β表示。

对一定量的燃油来说,将燃油完全烧完所需的空气量称为理论所需空气量,实际空气量与理论所需空气量之比称为空气系数或称为余气系数,以α表示。

β<1或α>1表示喷入空气的燃油较少,燃烧后不足以将空气中的氧气燃烧完,这种情况称为贫油;β>1或α<1则表示喷入空气的燃油太多,将空气中的氧气烧完后还有剩余的燃油,这种情况称为富油。

在一定的贫油或富油的范围内(油气比范围内)才能进行燃烧,过于贫油或富油是无法进行燃烧化学反应的。

可以进行燃烧的油气比范围与油气混合后的混气压力和温度有极大的关系。

二、火焰周围气流速度必须低于火焰传播速度β=1的均匀混气在常温常压下火焰的传播速度远低于1m/s,在紊流的气流中,火焰传播速度有所提高,能达到每秒数米或十多米,这与气流的紊流度有很大的关系。

要使火焰能稳定燃烧,它周围的气流速度必须低于火焰传播速度。

第4.2节主燃烧室Burner主燃烧室是航空燃气轮机的主要部件之一,它介于压气机与涡轮之间,压气机出口的气流进入燃烧室,在其中喷入燃油进行燃烧,成为高温燃气进入涡轮。

然而,压气机出口的气流速度一般在150m/s左右,在这样高速的气流里是无法稳定火焰进行燃烧的。

此外,受涡轮材料耐热性的限制,燃烧室出口的燃气温度一般在1200~1700K范围内,相当于燃料系数β大约在0.25~0.4范围内。

CFM56-7B飞机发动机尾喷管检查标准

CFM56-7B发动机装在波音飞机737NG,发动机尾喷管的检查标准要满足AMM的要求,通常需要包括以下方面:

1. 外观检查:检查尾喷管表面是否有明显的磨损、腐蚀、裂纹等情况。

2. 泄漏检查:检查尾喷管是否有任何燃油或润滑油的泄漏迹象。

3. 清洁检查:清除尾喷管表面的灰尘、污渍和油脂,确保其表面清洁。

4. 疏水孔检查:检查尾喷管上的疏水孔是否有堵塞或阻塞情况,并将其清洁。

5. 排气过热环检查:检查排气过热环是否存在损坏、松动或错位的情况。

6. 尺寸测量:使用合适的工具或设备测量尾喷管的尺寸,确保其符合规定的标准。

7. 张力测量:对尾喷管的固定螺栓进行检查,确认其张力符合规定。

8. 功能测试:检查尾喷管的开关、控制和调节部件是否正常工作。

9. 记录和报告:将检查结果记录并填写相关报告,确保记录完整准确。

航空发动机尾喷管中文名称:尾喷管英文名称:nozzle相关技术:传统的收敛/扩张喷管;新型矢量喷管;操纵机构设计分类:发动机;尾喷管;定义与概念:尾喷管又称排气喷管、喷管或推力喷管。

它是喷气发动机中使高压燃气(或空气)膨胀加速并以高速排出发动机的部件。

国外概况:为了获得大的推力,排气必须具有很高的动能,这意味着具有很高的排气速度。

喷管前后的落压比控制膨胀过程。

当出口压力等于外界压力时,对于给定的发动机来说,就获得了最大得的推力。

尾喷管的功能可以概括如下:·以最下小的总压损失把气流加速到很高的速度;·使出口压力尽可能接近外界大气压力;·允许加力燃烧室工作不影响主发动机工作,这就需要采用可调面积喷管;·如果需要,可使涡扇发动机的核心气流与外涵气流混合;·如果需要,可使推力反向和/或转向;·如果需要,可抑制喷气噪声和红外辐射。

各种不同类型的尾喷管归结为两大类:一类为固定喷管,包括简单收敛喷管和高涵道比分开排气喷管;另一类为可调面积喷管,包括引射喷管、收敛-扩张喷管、塞式喷管以及各种不同类型的非轴对称喷管。

尾喷管类型的选择主要是根据发动机、飞机和任务的综合要求以及适当的权衡分析决定。

对尾喷管的研究主要集中在喷管的内特性和气动载荷两方面。

在喷管的内特性方面所考虑的是喷管的推力系数和流量系数随喷管的流动损失、漏气量、冷却空气损失和气流分离损失的变化,供发动机性能计算用。

在气动载荷研究方面,要估算作用在主喷管、副喷管调节和外鱼鳞片上的气动载荷,用于零件结构强度设计和作动系统设计。

在喷气发动机发展的初期,飞机大多是亚音速或低超音速的,此时一般采用固定的简单收敛喷管。

70年代,高涵道比涡扇发动机采用了分开排气喷管。

在早期的超音超音速飞机的涡喷发动机上采用引射喷管,允许不同流量的外部空气进入喷管,用以冷却,又使进气道与发动机流量匹配更好,底部阻力减小.随着飞行速度的提高,涡扇发动机装备了加力燃烧室,喷管落压比增大,研制出喉部和出口面积都可调的收敛-扩张喷管。

航空发动机尾喷管中文名称:尾喷管英文名称:nozzle相关技术:传统的收敛/扩张喷管;新型矢量喷管;操纵机构设计分类:发动机;尾喷管;定义与概念:尾喷管又称排气喷管、喷管或推力喷管。

它是喷气发动机中使高压燃气(或空气)膨胀加速并以高速排出发动机的部件。

国外概况:为了获得大的推力,排气必须具有很高的动能,这意味着具有很高的排气速度。

喷管前后的落压比控制膨胀过程。

当出口压力等于外界压力时,对于给定的发动机来说,就获得了最大得的推力。

尾喷管的功能可以概括如下:·以最下小的总压损失把气流加速到很高的速度;·使出口压力尽可能接近外界大气压力;·允许加力燃烧室工作不影响主发动机工作,这就需要采用可调面积喷管;·如果需要,可使涡扇发动机的核心气流与外涵气流混合;·如果需要,可使推力反向和/或转向;·如果需要,可抑制喷气噪声和红外辐射。

各种不同类型的尾喷管归结为两大类:一类为固定喷管,包括简单收敛喷管和高涵道比分开排气喷管;另一类为可调面积喷管,包括引射喷管、收敛-扩张喷管、塞式喷管以及各种不同类型的非轴对称喷管。

尾喷管类型的选择主要是根据发动机、飞机和任务的综合要求以及适当的权衡分析决定。

对尾喷管的研究主要集中在喷管的内特性和气动载荷两方面。

在喷管的内特性方面所考虑的是喷管的推力系数和流量系数随喷管的流动损失、漏气量、冷却空气损失和气流分离损失的变化,供发动机性能计算用。

在气动载荷研究方面,要估算作用在主喷管、副喷管调节和外鱼鳞片上的气动载荷,用于零件结构强度设计和作动系统设计。

在喷气发动机发展的初期,飞机大多是亚音速或低超音速的,此时一般采用固定的简单收敛喷管。

70年代,高涵道比涡扇发动机采用了分开排气喷管。

在早期的超音超音速飞机的涡喷发动机上采用引射喷管,允许不同流量的外部空气进入喷管,用以冷却,又使进气道与发动机流量匹配更好,底部阻力减小.随着飞行速度的提高,涡扇发动机装备了加力燃烧室,喷管落压比增大,研制出喉部和出口面积都可调的收敛-扩张喷管。

尾喷管

为了获得大的推力,排气必须具有很高的动能,这意味着具有很高的排气速度。

喷管前后的落压比控制膨胀过程。

当出口压力等于外界压力时,对于给定的发动机来说,就获得了最大得的推力。

尾喷管的功能可以概括如下:

²以最下小的总压损失把气流加速到很高的速度;

²使出口压力尽可能接近外界大气压力;

²允许加力燃烧室工作不影响主发动机工作,这就需要采用可调面积喷管;

²如果需要,可使涡扇发动机的核心气流与外涵气流混合;

²如果需要,可使推力反向和/或转向;

²如果需要,可抑制喷气噪声和红外辐射。

各种不同类型的尾喷管归结为两大类:一类为固定喷管,包括简单收敛喷管和高涵道比分开排气喷管;另一类为可调面积喷管,包括引射喷管、收敛-扩张喷管、塞式喷管以及各种不同类型的非轴对称喷管。

尾喷管类型的选择主要是根据发动机、飞机和任务的综合要求以及适当的权衡分析决定。

对尾喷管的研究主要集中在喷管的内特性和气动载荷两方面。

在喷管的内特性方面所考虑的是喷管的推力系数和流量系数随喷管的流动损失、漏气量、冷却空气损失和气流分离损失的变化,供发动机性能计算用。

在气动载荷研究方面,要估算作用在主喷管、副喷管调节和外鱼鳞片上的气动载荷,用于零件结构强度设计和作动系统设计。

在喷气发动机发展的初期,飞机大多是亚音速或低超音速的,此时一般采用固定的简单收敛喷管。

70年代,高涵道比涡扇发动机采用了分开排气喷管。

在早期的超音超音速飞机的涡喷发动机上采用引射喷管,允许不同流量的外部空气进入喷管,用以冷却,又使进气道与发动机流量匹配更好,底部阻力减小.随着飞行速度的提高,涡扇发动机装备了加力燃烧室,喷管落压比增大,研制出喉部和出口面积都可调的收敛-扩张喷管。

这种喷管保证了加力燃烧室工作不影响主发动机工作,且在宽广的飞行范围内保持发动机性能最佳。

普²惠公司F100加力式涡扇发动机上采用的平衡梁式收敛-扩张喷管是这类喷管的代表,它的主喷管调节鱼鳞片上的转轴由前端移到中部,在调节过程中可始终利用作用在鱼鳞片上

的气动力平衡,从而减轻操纵鱼鳞片的作动系统的重量。

为实现垂直起落动力装置,从50年代开始研究转向喷管,它可以向下旋转9 0°或更多,以提供垂直升力或反推力。

采用转向喷管的"飞马"发动机于1968年装在"鹞"式飞机上投入使用。

从70年代开始,国外开始大力研究利用推力矢量控制技术来提高战斗机机动性。

所谓推力矢量控制是指通过改变发动机尾喷流的方向,提供俯仰、偏航和横滚力矩以及反推力,用于补充或取代常规由飞机气动力面产生的气动力进行飞行控制。

在70年代进行的研究工作的基础上,美国在80年代进行了带矢量喷管的发动机地面试验和飞机的飞行试验。

首先,通用电气公司和普²惠公司进行了带俯仰推力矢量和反推力功能的二元喷管试验。

后来,这两家公司在二元矢量喷管的经验基础上,根据各自的F110和F100发动机的特点研制了具有俯仰和偏航推力矢量能力的轴对称推力矢量喷管AVEN和P/YBBN并进行了试验。

试验结果表明,喷管可以在360°范围内偏转±20°,偏转角速度达到60°-120°/s。

在成功地进行带矢量喷管的发动机的地面试验以后,为研究大迎角下过失速状态飞行特性和推力矢量飞机综合飞行/推进控制律,验证矢量喷管技术,评估推力矢量技术对飞机性能和作战效能的影响,从80年代开始美国和德国实施了多项飞行试验计划,如F-15 短距起落/机动性技术验证机(STOL/MTD)、F-18 大迎角气动特性验证机(HARV)、X-31 增强战斗机机动性验证机(EFMD)、F-16 多轴推力矢量验证机(MATV)和F-15 综合飞行器先进控制技术(ACTIVE)计划等。

俄罗斯从1980年开始研究推力矢量技术。

1985年开始进行二元和轴对称矢量喷管的研制工作,并在苏-27上进行了飞行试验。

经比较后认为,轴对称矢量喷管较有前途,于是,便集中力量发展轴对称矢量喷管。

从90年代开始,美国进行装二元矢量喷管的F119发动机的工程研制,并于1997年9月装在F-22原型机上进行了首飞。

F-22将于2004年左右具备初步作战能力。

由于原来试验的二元喷管在设计时没有更多考虑阻力、效率、重量、可靠性、维修性和成本,不适于生产型发动机。

因此,取消了反推力能力。

俄罗斯在90年代在AL31的基础上改装轴对称矢量喷管,编号为AL31-FU,并进行了一系列地面和飞行试验。

在1996年和1997年,装这种发动机的苏-3 7战斗机分别在英国范堡罗和法国巴黎航展上作了精彩的飞行表演。

据估计,苏-37战斗机可能成为世界上第一种实用的轴对称推力矢量战斗机。

目前,美、俄的推力矢量飞机已接近实用阶段。

西欧、日本和印度也制定了重大的飞机推力技术研究和发展计划,预计在下世纪初可进行飞行试验。

关键技术:

飞机推力矢量技术涉及推进、气动、控制和飞机总体设计等多个学科和专业,现分述各个领域的关键技术。

1、推进

高效、轻重量、低成本矢量喷管的研制无疑是飞机推力矢量技术的核心和最大技术难点,关键技术有:

²矢量喷管的方案和内流特性研究;

²矢量喷管结构设计、冷却和封严、运动机构和控制系统;

²矢量喷管与发动机匹配研究,包括推力矢量对进气道和风扇性能的影响和对发动机结构受力的影响;

²矢量喷管地面整机试验和测试技术研究;

²与矢量喷管相关的工艺和材料研究。

2、气动

²矢量喷流与飞机绕流相互干扰研究;

²矢量喷流引起的超环量气动效应研究;

²大迎角进气道流场研究;

²反向喷流的干扰效应研究;

²矢量喷流气动力实验方法和技术研究。

3、飞行/推进综合控制

²推力矢量和气动舵面同时参与操纵时的飞机气动特性匹配和操纵性研究;

²新的飞行状态和姿态下的飞行品质评定准则研究;

²特大迎角下飞行控制律研究;

²矢量喷管偏转的动态特性研究;

²可靠性和余度设计;

²飞控和推进控制的综合设计。

4、飞机总体设计

²大迎角全机气动特性研究;

²矢量喷管与后机体匹配研究;

²推力矢量飞机总体布局研究;

²推力矢量飞机的全机地面仿真试验和飞行试验技术研究;

²推力矢量飞机战术和战效研究。

应用与影响:

喷管对于发动机性能和重量有很大的影响,而且随着飞行速度的提高其影响更大.推力矢量喷管的出现使垂直起落飞机和超机动性飞机成为可能。

这里重点说明矢量喷管对战斗机性能、作战效能和寿命期费用的影响。

1、实现大迎角过失速机动,突破失速障

利用气动舵面进行操纵的常规飞机在迎角超过20-30°时已经无法稳态控制。

而试验证明,推力矢量飞机能在迎角大于70°时实现可控飞行,从而可以实施一系列有实战意义的过失速机动动作,如赫布斯特机动、榔头机动、大迎角机头快速转向和大迎角侧滑倒转机动等。

能做这种机动的飞机在交战时便于占据有利位置。

2、改善飞机性能、机动性和敏捷性

由于推力矢量引起的喷气升力和超环量诱导升力,使诱导阻力降低,可以使飞机油耗降低,航程延长。

推力矢量使诱导升力系数增大,从而改善飞机盘旋性能。

以下列出F-15 STOL/MTD与常规F-15C的性能对比。

最大升力系数值 +78%

空中减速性 +72%

着陆滑跑距离 -72%

横滚率(M1.4/H12200m)+53%

爬升率(M0.3/H6100m)+37%

起飞滑跑距离 -29%

加速性(M1.4/H12200m)+30%

巡航距离 +13%

3、缩短起落滑跑距离

F-15 STOL/MTD多次试验证明:其起飞滑跑距离比常规F-15缩短38%,仅为244m;着陆滑跑距离缩短63%,在干跑道上为416m,湿跑道上为855m,而常规F -15在湿跑道上为2285m。

4、提高隐身能力

采用二元矢量喷管可减小红外信号特征和雷达横截面。

推力矢量参与飞行控制,可减小安定面和舵面面积,可进一步减小雷达横截面。

5、提高空战效能

由于推力矢量飞机具有过失速能力并提高了机动性,因而在空战中能随时处于有利位置,提高了空战效能。

根据法国航空和航天研究院的一对一近距空战数值模拟结果,仅具有俯仰推力矢量的战斗机对常规战斗机的空战交换比在中空中速为1:3.55,在低空低速为1:8.10。

具有俯仰/偏航推力矢量能力的X-31与常规F/A-18的一对一空战交换比为1:9.6-32,而如果X-31无推力矢量能力,则空战交换比为2.4:1。

6、全推力矢量飞机的实现将取消所有气动操纵舵面,导致设计"无尾"飞机

这样,将不仅改善飞机的过失速能力和机动性,提高空战效能,而且还将大大减小飞机尺寸阻力和重量,进一步增强隐身能力,提高飞机性能,降低制造成本和寿命期成本。