第三节运动快慢描述速度

- 格式:ppt

- 大小:994.00 KB

- 文档页数:29

《运动快慢的描述——速度》说课稿尊敬的各位领导、各位老师:您们好!今天我要讲课的题目选自教科版高中物理必修1第一章第三节的《速度》。

围绕本课题,将从教材分析、教法学法、教学过程三部分来进行说明。

教材分析1、教材的地位、作用:本节课是高中物理教学的重点之一,是我们在日常生活中随处都会用到的基础概念。

它即是对初中所学知识的一个延伸,也是我们建立匀变速直线运动规律的基础。

所以,无论是从知识本身,还是知识外延性来看,本节知识都具有承上启下的作用。

2、学情分析学生在初中的时候已经学习了速度的概念,掌握了两种简单的比较运动快慢的方法,这就为我们高中阶段的学习打下了较好的基础。

但对于速度的矢量性以及平均速度和瞬时速度等概念,学生还缺乏足够的理解。

根据上述情况,我制定了如下教学目标:3、教学目标:知识与技能:①理解速度的定义、表达式、单位和方向②理解平均速度、瞬时速度的概念并掌握其区别与联系。

③能够根据V-t图判断物体运动情况。

过程与方法:通过新旧知识的结合以及例题的引导,使学生对速度有更加深刻的认识。

情感与态度:应用所学的速度知识解决实际生活中的问题,激发学生学习物理的兴趣和愿望。

4、教学重点、难点根据教材的特点和学生的认知水平,我确定了以下教学重点和难点:①我确定的教学重点是:平均速度和瞬时速度的区别,速度与时间图像。

②我确定的教学难点是:平均速度的计算。

下面我重点讲一下教学过程。

教法、学法教法:由于本节讲的是高一的基本概念,为了让学生对基本概念有较强的认识,本节将以讲授、启发式教学法为主。

学法:学生在教师的指导下,通过思考、类比等活动主动获得必要的感性知识,充分发挥学生的主观能动性。

教学过程本节课将从以下几个环节展开教学:创设情景-----导入新课------观察比较------形成概念-----应用新知----加强巩固-----体验成功-----归纳总结1、引入新课我将例举出一个刘翔和自行车的实例,让学生来判断二者运动的快慢。

215教育版教材分析:本节“运动快慢的描述——速度”是高中物理人教版必修1第一章运动的描述第三节内容,它与本章前2节内容一样,属于运动描述的基础知识。

高中学习的“位移”和初中学习的“路程”有本质区别,首先要强调高中的“速度”和初中学过的速度有本质区别,才有利于学生对速度矢量性的理解。

平均速度和瞬间速度的区别,引发学生对过程量和状态量的思考,为学生学习后面内容打下建模能力的基础。

通过极限的思维方法,平均速度过渡到瞬时速度,可以让学生了解这两者的联系和区别。

学情分析:1.高一学生认识事物的特点是:已经开始习惯抽象逻辑思维,但思维还常常与感性经验直接相联系,仍需具体形象的来支持,所以采用龟兔赛跑的案例开始本节微课的探究,密切联系实际,得出运动快慢的规律;2. 学生在初中阶段对速度最初的认识停留在“路程与时间”的比值上,并且知道了用比值法这一思想,对于“位移与时间”的比值接受起来比较容易,因此可以联系已经学过的几个过程量和状态量,为平均速度和瞬时速度的引入做好铺垫。

对于“速率与速度”“平均速度与平均速率”等概念的区别,应从实际生活中发掘实例,帮助学生区分这些概念。

教学目标:1.知识与技能:(1)知道速度是表示运动快慢的物理量,知道它的定义、公式、符号和单位,知道其矢量性;(2)理解平均速度和瞬时速度的概念和意义; (3)知道速度和速率以及它们的区别。

物理观念:利用童话故事的导入建立物理观念,形成有关速度知识体系的框架;2.过程与方法:(1)通过运动快慢描述方法的探索,体会如何描述一个有特点的物理量,体会科学的方法。

(2)通过实际体验感知速度的意义和应用。

(3)在讨论平均速度和瞬时速度的过程中,体会极限思想方法。

科学思维:用对比的方法逐步推敲建立描述物体快慢的统一标准;3.情感、态度与价值观:(1)通过极限方法培养学生科学思维方式;(2)培养学生的迁移类推能力,抽象思维能力;(3)培养学生认识事物规律,由简单到复杂。

物体运动快慢的描述-速度【教学目标】1.知识与技能①正确理解速度的概念,知道速度是表示物体运动快慢的物理量,知道速度的定义;②知道速度是矢量,了解速度方向的意义③理解平均速度的概念,会用平均速度的公式解决一些简单问题④知道瞬时速度的概念,知道速度和速率的区别2.过程与方法比值定义法是物理学中经常采用的方法,学生在学生过程中掌握用数学工具描述物理量之间的关系的方法。

3.情感态度与价值观由简单的问题逐步把思维迁移到复杂方向,培养学生认识事物的规律,由简单到复杂。

【教学重点】平均速度、瞬时速度、速度的矢量性。

【教学难点】从平均速度到瞬时速度的理解,速度的矢量性。

【教学过程】一.课题的引入问题1:从文学的角度,人们用什么方法来描述物体的运动快慢?如:风驰电挚、日行千里。

由学生再列举描述运动快慢的成语。

问题2:静止的画面又是如何描述物体运动的快慢的?如图1.3-1,并由学生上黑板绘画。

那一种更科学。

如“日行千里”这里有时间与距离。

问题4:在田径运动比赛中,是如何描述奔跑运动员的速度?一般用时间,但一定有跑步的长度。

二.速度的概念速度意义:描述物体运动的快慢。

速度定义:位移与时间的比值。

tx v ∆∆=速度的单位:m/s km/h cm/s (通过例题,要求学生掌握不同单位的换算) 速度的方向:是位移的方向,表示物体的运动方向。

速度是矢量。

三.平均速度问题1:如果一个运动员在100m 赛跑中用时10s ,求得速度为10m/s ,该速度能反映该运动员在100m 中任一秒均跑10m 吗?它是反映了该运动的什么速度?它只能反映该运动员在100m 奔跑过程中每秒平均跑10m ,即为平均速度。

平均速度的概念:位移与时间的比值,为这段时间的平均速度。

方向就是位移的方向。

例1:某运动员绕400m 周长的跑道跑一圈,用时50s ,则该运动员在该50s 时间内的平均速度是多少? 解析:由平均速度定义求得,平均速度为零,因位移为零。

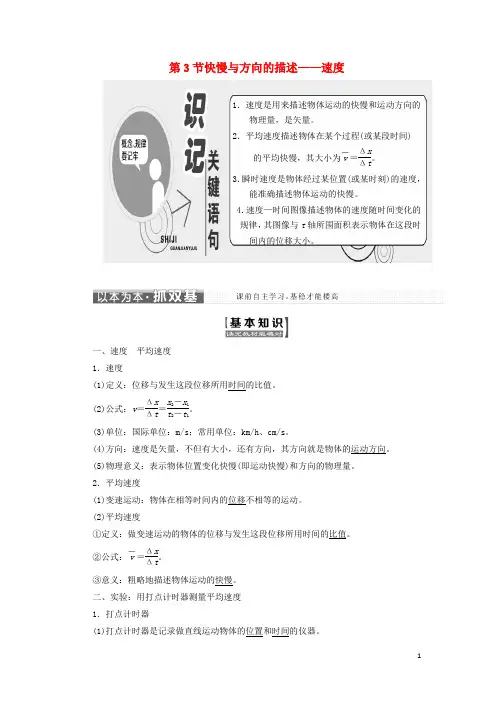

第3节快慢与方向的描述——速度1.速度是用来描述物体运动的快慢和运动方向的物理量,是矢量。

2.平均速度描述物体在某个过程(或某段时间)的平均快慢,其大小为v -=Δx Δt。

3.瞬时速度是物体经过某位置(或某时刻)的速度,能准确描述物体运动的快慢。

4.速度—时间图像描述物体的速度随时间变化的规律,其图像与t 轴所围面积表示物体在这段时间内的位移大小。

一、速度 平均速度1.速度(1)定义:位移与发生这段位移所用时间的比值。

(2)公式:v =Δx Δt =x 2-x 1t 2-t 1。

(3)单位:国际单位:m/s ;常用单位:km/h 、cm/s 。

(4)方向:速度是矢量,不但有大小,还有方向,其方向就是物体的运动方向。

(5)物理意义:表示物体位置变化快慢(即运动快慢)和方向的物理量。

2.平均速度(1)变速运动:物体在相等时间内的位移不相等的运动。

(2)平均速度①定义:做变速运动的物体的位移与发生这段位移所用时间的比值。

②公式:v -=Δx Δt。

③意义:粗略地描述物体运动的快慢。

二、实验:用打点计时器测量平均速度1.打点计时器(1)打点计时器是记录做直线运动物体的位置和时间的仪器。

(2)电火花打点计时器:①工作电压:220 V交流电源;②原理:当接通电源、按下脉冲输出开关时,计时器发出的脉冲电流经放电针、墨粉纸盘到纸盘轴,产生火花放电,于是在运动的纸带上就打出一行点迹。

(3)打点周期打点计时器一般接我国市用交流电,交流电频率为50 Hz,计时器每隔0.02_s打一次点。

2.用电火花打点计时器测量平均速度(1)实验目的①练习使用电火花打点计时器。

②利用打上点的纸带研究物体的运动情况。

(2)实验步骤①如图131所示,将木板固定在铁架台上,把电火花打点计时器安装在倾斜的木板上,把小车与纸带装好,接好电源。

图131②接通电源,将小车从斜面上由静止开始释放,纸带上就会打出一系列点迹。

第一章 运动的描述运动快慢的描述——速度[概念规律题组]1.关于速度的说法,下列各项中正确的是 ( )A .速度是描述物体运动快慢的物理量,速度大表示物体运动得快B .速度描述物体的位置变化快慢,速度大表示物体位置变化大C .速度越大,位置变化越快,位移也就越大D .瞬时速度的大小通常叫做速率,速度是矢量,速率是标量2.从匀速直线运动的公式v =Δx Δt 可知 ( )A .速度与位移成正比,与时间成反比B .速度等于位移与所用时间的比值C .做匀速直线运动的物体的速度不随时间或位移而变化D .做匀速直线运动的物体的速度决定于运动的位移3.下列几种速度,不是瞬时速度的是 ( )A .火车以76 km/h 的速度经过“深圳到惠州”这一路段B .汽车速度计指示着速度50 km/hC .城市繁华路口速度路标上标有“15 km/h 注意车速”字样D .足球以12 m/s 的速度射入球门4.甲、乙两质点在同一直线上匀速运动,设向右为正,甲质点的速度为+2 m/s ,乙质点的速度为-4 m/s ,则可知 ( )A .乙质点的速率大于甲质点的速率B .因为+2>-4,所以甲质点的速度大于乙质点的速度C .这里的正、负号的物理意义是表示质点运动的方向D .若甲、乙两质点同时由同一地点出发,则10 s 后甲、乙两质点相距60 m5.为了使公路交通有序、安全,路旁立了许多交通标志.如图1所示,甲图是限速标志,表示允许行驶的最大速度是80 km/h ;乙图是路线指示标志,表示到杭州还有100 km.上述两个数据的物理意义是 ( )图1A.80 km/h是平均速度,100 km是位移B.80 km/h是平均速度,100 km是路程C.80 km/h是瞬时速度,100 km是位移D.80 km/h是瞬时速度,100 km是路程6.三个质点A、B、C,运动轨迹如图2所示.三个质点同时从N点出发,同时到达M点,且均无往返运动,则下列说法正确的是()图2A.三个质点从N点到M点的平均速度相同B.三个质点任意时刻的运动方向都相同C.三个质点从N点出发到任意时刻的速度都相同D.三个质点从N点到M点的平均速率相同[方法技巧题组]7.一个做直线运动的物体,某时刻速度是10 m/s,那么这个物体() A.在这一时刻之前的0.2 s内位移一定是2 mB.在这一时刻之后的1 s内位移一定是1 mC.在这一时刻起10 s内位移可能是60 mD.如果从这一时刻起开始做匀速直线运动,那么它继续通过1 000 m路程所需时间一定是100 s8.短跑运动员在100 m比赛中,以8 m/s的速度迅速从起点冲出,到50 m处的速度是9 m/s,10 s末到达终点的速度是10.2 m/s,则运动员在全程中的平均速度是()A.9 m/s B.10.2 m/sC.10 m/s D.9.1 m/s9.在2012伦敦奥运会上,叶诗文在女子400米混合泳决赛中以4分28秒43的成绩打破世界纪录并夺取金牌.叶诗文能够取得冠军,取决于她在比赛中()A .某时刻的瞬时速度大B .触壁时的瞬时速度大C .平均速率大D .任何时刻的速度都大10.有一身高为1.70 m 的田径运动员正在进行100 m 短跑比赛,在终点处,有一站在跑道终点旁边的摄影记者用照相机给他拍摄冲刺动作,摄影记者使用的照相机的光圈(控制进光量的多少)是16,快门(曝光时间)是160 s ,得到照片后测得照片中人的像高度为1.7×10-2 m ,胸前号码布上模糊部分的宽度是2×10-3 m ,由以上数据可以知道运动员冲刺时160s 内的位移是________;冲刺时的速度大小是________. 11.一辆汽车以20 m/s 的速度沿平直的公路从甲地开往乙地,又以30 m/s 的速度从乙地开往丙地.已知乙地在甲、丙两地之间且甲、乙两地间的距离与乙、丙两地间的距离相等,求该汽车在从甲地开往丙地的过程中平均速度的大小.有一位同学是这样解的:v -=20+302m/s =25 m/s ,请问上述解法正确吗?为什么?应该如何解? 12.一位旅游爱好者打算骑摩托车到某风景区去观光,出发地和目的地之间是一条近似于直线的公路,他原计划全程平均速度要达到30 km/h ,可是开出一半路程之后发现前半段路程他的平均速度仅有15 km/h ,那么他能将全程的平均速度提高到原计划的平均速度吗?[创新应用]13.如图3所示,一辆汽车在上海到南京的高速公路上行驶.汽车上的速度计指针在图中左图所示位置附近左右摆动,请你根据生活经验和图中提供的信息,回答下列问题:图3(1)图中A 、B 两处相距多远?其值是指A 、B 两处的路程还是位移大小?(2)图中速度计中指针所指的速度表示汽车的平均速度还是瞬时速度?其值为多大?(3)假设汽车在A 、B 间按速度计中指针所指的速度做匀速直线运动,再由图中信息求出汽车从A 处行驶到B 处,需要多长时间?答案1.AD 2.BC 3.A4.ACD 5.D6.A7.CD8.C9.C10.0.2 m12 m/s11.见解析解析从平均速度的定义出发进行分析,上述解法是错误的,因为它违反了平均速度的定义,计算的不是平均速度(物体的位移与发生这段位移所用时间的比值),而是速度的平均值.正确的解法应该是:设甲乙两地间、乙丙两地间的距离均为x,则有:v=2x t=2xx20+x30=24 m/s.12.见解析解析设全程的位移为x,后半段路程的平均速度为v.前半段路程所用的时间t1=x215 km/h=x30 km/h,后半段路程所用的时间t2=x2v=x2v,若将全程的平均速度提高到原计划水平,需满足30 km/h=xt1+t2=xx30 km/h+x2v当v→∞时上式才成立,不符合实际,由此可知,无论如何他都不可能将全程的平均速度提高到原计划水平.13.(1)80 km路程(2)瞬时速度100 km/h(3)0.8 h。

第三节运动快慢的描述——速度一、课标要求1.理解坐标变化量的物理意义,能用坐标变化量表示直线运动的位移和时间。

2.通过极短时间内的平均速度认识瞬时速度。

通过瞬时速度,初步了解极限的思想。

3.通过对日常生活中有关速度的实例的分析,体会变化率的概念及表达方式。

4.理解速度和速率的物理意义,知道速度是矢量。

二、教材分析本节的第一部分内容继续强调某个物理量与它的变化量的关系,意在对该部分知识温故与拓展,为后继内容的学习奠定基础。

学生通过初中物理的学习和生活体验,已经有了速度的初步概念,但这种概念比较肤浅,也不准确。

本书没有在一般性的速度概念和平均速度的概念上面下功夫,而是比较简洁地深入到瞬时速度的概念。

本书定义瞬时速度使用到了极限的思想,但没有提出“极限”这个术语。

只要不要求极限的数学定义、不要求极限的运算,中学生完全可以接收极限的思想,包括后面设计的定积分的思想研究位移等。

用极限的思想定义瞬时速度是建于这样一种思想:把一个变化的事物分解成很小的部分,每个小部分都可以看成是不变的,可以用比较简单的方法去处理,在把各个小部分的结果再合起来,就得到整个问题的解,这是近代数学物理中常用的方法。

在现代信息技术中,把模拟信号变成数字信号时,要分割、取样、量化,实际上就是取极限的过程。

所以极限的思想已经不是个知识,它是一种方法、一种观念,对于以后的学习甚至科学思想方法的形成都是很重要的。

“说一说”和“做一做”两个栏目都是扩展性学习内容,前者偏重于思考,后者偏重于动手操作。

它单是知识性的扩展,而在于激发学生的兴趣、激发学生的思考,或发展学生的动手操作能力。

STS栏目强调的是科学技术与社会的关系。

本节“速度与现代社会”讲的是,由于交通工具速度的提高,成熟规模的扩大,战争观念改变了,不同文化的交融加快了……STS的意义在于揭示科技与社会的互动关系,而非单纯的科学知识在技术上的应用。

如果只讲科学的发展使得汽车、飞机、轮船等技术发展了,人们可以“日行千里”,却不涉及城市建设、战争观念、文化交流等社会层面的内容,那就不是本来意义的STS。

第三节运动快慢的描述——速度一、教学目标1、知识与技能(1)了解如何描述运动的快慢和方向;(2)知道速度的意义、公式、符号、单位;(3)能区别质点的平均速度和瞬时速度等概念;(4)知道速度和速率的区别;(5)会计算质点的平均速度,认识各种仪表中的速度;(6)知道速度是矢量,平均速度的意义。

2、过程与方法(1)通过描述方法的探索,体会如何描述一个有特点的物理量,体会科学的方法;(2)同时通过实际体验感知速度的意义和应用;(3)会通过仪表读数,判断不同速度或变速度。

3、情感、态度与价值观(1)会通过介绍或学习各种工具的速度,去感知科学的价值和应用;(2)培养对科学的兴趣,坚定学习思考探索的信念。

二、教学重点、难点重点:速度、瞬时速度、平均速度三个概念,及三个概念之间的联系。

难点:对瞬时速度的理解。

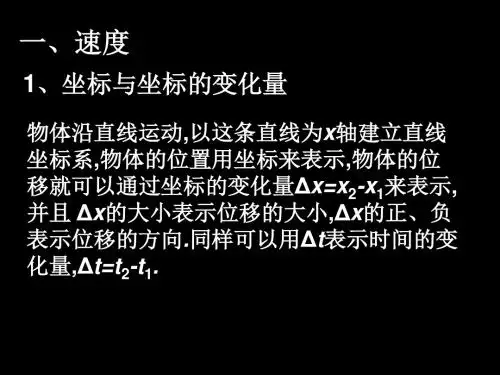

三、教学用具四、教学过程1、坐标与坐标的变化量教师:我们可以用直线坐标系来表示做直线运动的物体的位置,那我们可以在直线坐标系上面表示位移。

观察图 1.3-1,直线坐标系上的坐标与坐标的变化量,来表示位置和位移。

Δx=x2-x1t∆=t2-t1学生:(参与回顾,计算。

)2、速度教师:如何来比较运动的快慢?(播放多媒体资料)同位移,比时间;同时间,比位移。

不同位移,不同时间??——〉速度。

意义:定义:公式:单位:方向:学生:(思考。

理解以比值法定义物理量)3、平均速度和瞬时速度教师:(图示:变速直线运动)这个运动各个时间段物体的运动快慢一样么?学生:(不一样)教师:运用公式得到的速度,只是物体在时间间隔t∆内的平均快慢程度,称为平均速度。

平均速度只能粗略的描述运动的快慢,如何更精确的来描述运动呢?学生;(瞬时速度,某一时刻的速度。

)教师:如何来求呢?时刻没有t∆啊?学生:(……)教师:当t∆取得很小时,平均速度就接近瞬时速度。

当t∆非常非常小时,认为/x∆t∆就是瞬时速度。

极限思想。

瞬时速度:描述物体在某一时刻运动快慢和运动方向的物理量。