下肢静脉血栓资料.

- 格式:ppt

- 大小:4.48 MB

- 文档页数:40

下肢深静脉血栓多久适合溶栓下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)是由于下肢深静脉内血栓形成引起的一种常见疾病,常见于长时间久坐、体力劳动、妊娠、年龄较大、癌症、手术、心血管疾病等高危人群。

深静脉血栓的治疗需要综合考虑患者的病情和病史等因素,以确定最合适的治疗方案。

溶栓是DVT最常用的治疗方法之一,本文将探讨下肢深静脉血栓多久适合溶栓、治疗方法和注意事项。

一、下肢深静脉血栓何时适合溶栓下肢深静脉血栓的溶栓治疗是在经过药物治疗(如肝素、华法林等药物)后仍然存在血栓形成或患者症状严重或恶化而选择的治疗方法。

目前,下肢深静脉血栓溶栓治疗的适应症包括:1. 血栓威胁生命:如因大面积肺栓塞、心功能不全等情况对患者生命造成威胁。

2. 严重症状:如下肢水肿、疼痛、晕厥等症状严重影响患者生活和工作。

3. 非急性血栓,但血栓存在时间较长:血栓已经存在时间较长,且在抗凝治疗下未完全吸收,导致深静脉瓣膜功能受损、搏动静脉开口闭合功能障碍,增加了患者再次发生DVT的风险。

4. 血栓不适合介入治疗:如由于肿瘤侵犯、脂肪肝等原因,使得介入治疗存在风险。

对于下肢深静脉血栓的溶栓时间,目前尚无统一标准。

一般而言,溶栓治疗应在DVT确诊后24小时内开始。

但是,在某些情况下,如有出血倾向、手术等特殊情况,溶栓治疗可以推迟。

同样,对于慢性血栓或血栓存在时间较长的患者,溶栓治疗可以采取缓慢渐进的方式进行,以避免造成更大的后果。

二、下肢深静脉血栓的溶栓治疗方法1. 内科溶栓治疗内科溶栓治疗是指使用血栓溶解药物(如尿激酶、重组组织型纤溶酶原激活剂等)直接注射入静脉内,以溶解深静脉内瘤栓的治疗方法。

内科溶栓治疗可以在急诊室等专业医疗机构进行,通常需要住院治疗,以便密切监测患者病情。

2. 经皮穿刺机械旋切治疗经皮穿刺机械旋切治疗是指通过皮肤穿刺的方式,将机械旋切装置直接置入深静脉内,将血栓破碎并吸出来的治疗方法。

经皮穿刺机械旋切治疗是一种介入性治疗方法,需要进行术前检查确定治疗方案和治疗部位,并在治疗期间配合药物治疗。

下肢静脉血栓病例分析病例背景患者张先生,45岁,因“右下肢肿胀、疼痛2周”就诊。

患者2周前开始出现右下肢肿胀、疼痛,以小腿肌肉疼痛为主,行走时加剧,休息后减轻。

患者无明显外伤病史,无手术、长期卧床史,饮食、睡眠、大小便正常。

检查与诊断1. 体格检查:右下肢明显肿胀,小腿肌肉压痛明显,皮肤温度略高,浅静脉充盈怒张。

2. 实验室检查:血常规、尿常规、肝肾功能、电解质正常。

凝血功能检查:PT 12.5秒,APTT 28.5秒,Fg3.2g/L,D-二聚体1.8μg/ml(正常值<0.5μg/ml)。

3. 影像学检查:下肢静脉超声检查显示右小腿静脉血栓形成。

根据患者的病史、症状、体征及辅助检查结果,诊断为“右下肢静脉血栓”。

治疗与随访1. 抗凝治疗:给予低分子肝素钠注射液5000IU,每日2次,皮下注射。

同时给予华法林钠片2.5mg,每日1次,口服。

注意监测凝血功能,调整抗凝剂量,防止出血并发症。

2. 溶栓治疗:在抗凝治疗的基础上,给予尿激酶150万单位,加入生理盐水500ml中,静脉滴注,每日1次,连续使用3-5天。

注意监测出血风险。

3. 扩容、利尿治疗:给予双氢克尿塞25mg,每日1次,口服;同时给予速尿20mg,每日1次,口服。

注意监测电解质、肾功能。

4. 康复锻炼:指导患者进行适当的康复锻炼,如温水坐浴、按摩、散步等,促进血液循环,防止血栓再次形成。

患者在治疗过程中,疼痛、肿胀症状明显缓解,治疗2周后出院,继续口服华法林钠片抗凝治疗,定期门诊随访,调整抗凝剂量。

随访3个月,患者症状消失,下肢静脉超声检查显示血栓消失。

病例分析本例患者为中年男性,急性起病,主要症状为下肢肿胀、疼痛,体格检查发现右下肢明显肿胀,小腿肌肉压痛明显,皮肤温度略高,浅静脉充盈怒张。

辅助检查结果显示D-二聚体升高,下肢静脉超声检查显示右小腿静脉血栓形成。

根据患者的病史、症状、体征及辅助检查结果,诊断为“右下肢静脉血栓”。

下肢静脉血栓症的症状常见的有酸胀、疼痛等...

下肢静脉血栓症的症状常见的有酸胀、疼痛等几种,很多患者因为缺乏相关知识,发现后没有及时到医院就诊,因而错过了治疗的最佳时机。

1、中央型下肢静脉血栓的症状:髂股静脉血栓形成,左侧多见。

可能与右髂总动脉跨越左髂总静脉,对左髂总静脉有一定压迫有关。

起病急骤,患侧髂窝、股三角区有疼痛和触痛;浅静脉扩张,尤以腹股沟部和下腹壁为重,下肢肿胀明显,皮温升高。

症状:患肢沉重,胀痛或酸痛,可有股三角区疼痛。

往往在初期时由于病情轻、症状不明显所以未加注意,所以往往被忽略或发现晚。

2、周围型下肢静脉血栓的症状:小腿肌肉静脉丛为手术后深静脉血栓形成的好发部位。

因病变范围较小,所激发的炎症反应程度较轻,临床症状并不明显,易被忽略。

若诊断不及时,血栓继续向近侧发展延伸,病情将进一步加重。

症状:大腿或小腿肿痛,沉重,酸胀发生在小腿深静脉者疼痛明显,不能踏平行走。

3、混合型下肢静脉血栓的症状:无论周围型或中央型,均可通过顺行繁衍或逆行扩展,而累及整个肢体,即下肢深静脉血栓形成。

主要表现为全下肢普遍性肿胀、剧痛、苍白和压痛,常有体温升高和脉率加速,任何形式的活动都可使疼痛加重。

症状:全下肢沉重、酸胀、疼痛、股三角及膕窝和小腿肌肉疼痛。

下肢静脉血栓的诊疗方案概述下肢静脉血栓是指下肢静脉内形成的血栓,是一种常见的血管疾病。

本文档将介绍下肢静脉血栓的诊疗方案。

诊断下肢静脉血栓的诊断通常通过以下方法进行:1. 临床表现:患者可能出现下肢肿胀、疼痛、发红等症状。

2. 影像学检查:使用超声波检查、CT扫描或磁共振成像等技术来观察血栓形成情况。

3. 血液检查:通过检查D-二聚体等指标来辅助诊断。

诊疗方案下肢静脉血栓的诊疗方案通常包括以下几个方面:1. 药物治疗:- 抗凝治疗:使用肝素或低分子肝素等药物来抑制血栓形成和进展。

- 溶栓治疗:对于大面积血栓形成的患者,可以考虑使用溶栓药物来溶解血栓。

- 长期抗凝治疗:在急性期治疗后,需要进行长期的口服抗凝治疗,如华法林等药物。

2. 物理治疗:- 弹力袜:使用弹力袜来帮助改善血液循环,减少下肢静脉血栓的风险。

- 按摩:定期进行下肢按摩,促进血液循环。

3. 外科治疗:- 血栓切除术:对于严重的下肢静脉血栓,可以考虑进行手术切除血栓。

4. 并发症管理:- 预防肺栓塞:对于高危患者,可以考虑使用抗凝药物来预防肺栓塞的发生。

- 长期抗凝治疗监测:对于长期抗凝治疗的患者,需要进行定期的血液检查来监测治疗效果和剂量调整。

随访与预后下肢静脉血栓的随访与预后主要包括以下内容:1. 随访频率:根据患者的病情严重程度和治疗方案,制定相应的随访频率。

2. 随访内容:包括症状观察、药物使用情况、血液检查结果等内容。

3. 预后评估:根据患者的治疗效果和病情变化,评估预后情况。

结论下肢静脉血栓的诊疗方案包括药物治疗、物理治疗、外科治疗和并发症管理等方面。

在治疗过程中,需要密切随访患者,评估预后情况,以达到最佳的治疗效果。

下肢深静脉血栓的治疗原则与方法下肢深静脉血栓(DVT)是一种常见的血管疾病,临床上发病率较高。

合理的治疗原则与方法对于患者的康复至关重要。

本文将介绍下肢深静脉血栓的治疗原则与方法,并对其中的一些关键内容进行解析。

一、治疗原则1. 早期诊断与治疗:下肢深静脉血栓的早期诊断和治疗非常重要。

一旦出现症状,如下肢肿胀、疼痛等,应立即就医进行检查。

早期诊断能够提高治疗效果,减少后续并发症的风险。

2. 完善的评估与分类:在治疗过程中,需要对下肢深静脉血栓进行评估和分类。

根据血栓程度、位置以及患者的一些个体差异,选择合适的治疗方案。

3. 个体化治疗:下肢深静脉血栓的治疗需要结合患者的具体情况进行个体化治疗。

例如,针对患者的年龄、基础疾病、孕期等进行综合评估,制定出符合患者需求的治疗方案。

4. 综合治疗:下肢深静脉血栓的治疗通常需要综合运用药物治疗、物理治疗和手术治疗等多种手段。

综合治疗能够提高治疗效果,减少并发症的发生。

二、治疗方法1. 药物治疗:抗凝治疗是治疗下肢深静脉血栓最常用的方法之一。

常用的抗凝药物包括肝素、低分子肝素和华法林等。

这些药物能够有效抑制血栓的形成和发展,防止血栓脱落至肺动脉等处引起肺栓塞。

2. 物理治疗:物理治疗也是下肢深静脉血栓的重要治疗手段之一。

物理治疗包括按摩、热敷、理疗等方法,能够促进血液循环,缓解患者的疼痛和不适感。

3.机械治疗:机械治疗是运用某些物理方法或设备对病变部位进行治疗。

例如,使用压缩袜、弹力绷带等来增加下肢深静脉回流的速度,减轻淤血现象,促进血栓溶解。

4.手术治疗:对于下肢深静脉血栓病变较重或合并严重并发症的患者,手术治疗是一种有效的治疗方法。

手术可以通过溶栓、血栓切除和支架植入等方式进行,从而清除血栓、恢复血流通畅。

除了上述治疗方法之外,患者在日常生活中也需要注意改善生活习惯,控制危险因素的影响。

避免长时间久坐或久站,定期进行运动,保持适度的体重,避免吸烟和过量饮酒等,以减少下肢深静脉血栓的发生和复发。

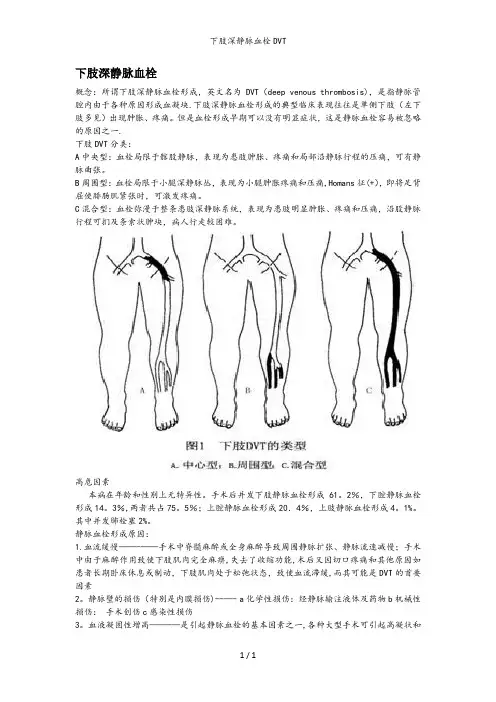

下肢深静脉血栓概念:所谓下肢深静脉血栓形成,英文名为DVT(deep venous thrombosis),是指静脉管腔内由于各种原因形成血凝块.下肢深静脉血栓形成的典型临床表现往往是单侧下肢(左下肢多见)出现肿胀、疼痛。

但是血栓形成早期可以没有明显症状,这是静脉血栓容易被忽略的原因之一.下肢DVT分类:A中央型:血栓局限于髂股静脉,表现为患肢肿胀、疼痛和局部沿静脉行程的压痛,可有静脉曲张。

B周围型:血栓局限于小腿深静脉丛,表现为小腿肿胀疼痛和压痛,Homans征(+),即将足背屈使腓肠肌紧张时,可激发疼痛。

C混合型:血栓弥漫于整条患肢深静脉系统,表现为患肢明显肿胀、疼痛和压痛,沿股静脉行程可扪及条索状肿块,病人行走较困难。

高危因素本病在年龄和性别上无特异性。

手术后并发下肢静脉血栓形成61。

2%,下腔静脉血栓形成14。

3%,两者共占75。

5%;上腔静脉血栓形成20.4%,上肢静脉血栓形成4。

1%。

其中并发肺栓塞2%。

静脉血栓形成原因:1.血流缓慢——-——手术中脊髓麻醉或全身麻醉导致周围静脉扩张、静脉流速减慢;手术中由于麻醉作用致使下肢肌肉完全麻痹,失去了收缩功能,术后又因切口疼痛和其他原因如患者长期卧床休息或制动,下肢肌肉处于松弛状态,致使血流滞缓,而其可能是DVT的首要因素2。

静脉壁的损伤(特别是内膜损伤)--—- a化学性损伤:经静脉输注液体及药物b机械性损伤:手术创伤c感染性损伤3。

血液凝固性增高——-—是引起静脉血栓的基本因素之一,各种大型手术可引起高凝状和血小板黏聚能力增强;术后,血清前纤维蛋白溶酶活化剂和纤维蛋白溶酶二者的抑制剂水平均升高,从而使纤维蛋白溶解减少.而开放性创伤患者大剂量应用止血药物止血,也可使血液呈高凝状态。

静脉血流滞缓和血液高凝状态是两个主要原因.常常是2个或3个因素的综合作用而造成DVT.临床表现a.Homan's征b.患肢疼痛、肿胀、皮肤发白c。

全身反应表现辅助检查1.血浆D二聚体测定2.彩色多普勒超声探查(可作为ICU患者DVT的常规检查方法)3.静脉造影:是DVT诊断的“金标准”4.放射性核素血管扫描检查5。

下肢深静脉血栓形成的治疗与护理知识讲解治疗:1.药物治疗:主要的药物治疗方法包括抗凝治疗和溶栓治疗。

抗凝治疗通过抑制血栓形成和血栓增长来预防血栓的形成。

常用的抗凝药物包括低分子肝素、华法林和新型抗凝药物如达比加群。

溶栓治疗是通过溶解血栓来恢复静脉通畅。

常用的溶栓药物有尿激酶和组织型纤溶酶原激活剂。

2.物理治疗:物理治疗是下肢深静脉血栓形成的重要治疗手段。

常用的物理治疗方法包括外压缩增压治疗和物理理疗。

外压缩增压治疗可以通过增加下肢血流速度和改善静脉回流来预防下肢深静脉血栓的形成。

物理理疗主要包括按摩和康复锻炼,可以通过促进血液循环和增加肌肉力量来预防血栓的形成。

3.手术治疗:当药物治疗无效或者病情严重时,手术治疗是治疗下肢深静脉血栓形成的一种选择。

常用的手术治疗方法包括静脉血栓切除术和静脉滤器置入术。

静脉血栓切除术是通过手术手段将深静脉血栓切除,恢复静脉的通畅。

静脉滤器置入术是将滤器置于下腔静脉以阻止血栓栓塞肺动脉。

护理:1.休息与活动:患者需要适量休息,避免长时间站立或久坐。

在卧床休息时,要注意改变体位并进行肢体抬高,促进下肢静脉回流。

同时,患者也需要进行适当的康复锻炼,以增强肌肉力量,促进循环。

2.护理皮肤:下肢深静脉血栓形成患者易出现肢体浮肿和皮肤干燥等问题,需要保持皮肤清洁,避免剧烈搔抓皮肤。

定时进行皮肤护理,使用润肤霜等保湿产品,增加皮肤湿度。

3.外部压力:患侧下肢可以适度使用弹力绷带或弹力袜进行外部压力增加。

外部压力可以促进血流循环,预防血栓形成。

4.饮食与药物:患者需要遵循低盐、低脂、高纤维的饮食原则。

同时需要遵医嘱使用抗凝药物,并按时进行化验检测血凝指标,以确保药物疗效。

5.定期随访:患者需要定期复查,监测病情变化。

并按医嘱进行相应治疗,避免血栓的再次形成。

总结:下肢深静脉血栓形成的治疗与护理知识包括药物治疗、物理治疗、手术治疗等方面。

护理措施主要包括休息与活动、护理皮肤、外部压力、饮食与药物以及定期随访。

【导言】1. 静脉血栓是一种临床常见的疾病,尤其是下肢静脉血栓,在临床上更加普遍。

2. 近年来,下肢静脉血栓的诊治技术有了较大发展,2023年的下肢静脉血栓指南给我们提供了更为全面和系统的指导。

【指南解读】3. 2023年的下肢静脉血栓指南侧重于疾病的防治、诊断和治疗方面的最新研究成果,对于临床医生和患者来说都具有很高的参考价值。

4. 本次指南强调以下几个方面的内容,并提供相应的解读和建议。

【预防措施】5. 指南对于下肢静脉血栓的预防措施进行了详细的阐述。

包括术后和长时间卧床患者、高危人裙的预防措施等。

6. 专家建议,在手术后尽早活动、使用压力袜等方法能够有效预防下肢静脉血栓的发生。

7. 长时间卧床的患者需要定期改变体位、进行被动活动等,以减少下肢静脉血栓的发生风险。

【诊断方法】8. 下肢静脉血栓的诊断一直以来都是临床诊疗的难点之一。

该指南对于下肢静脉血栓的诊断方法提供了最为全面的介绍。

9. 除了传统的临床症状和体征判断外,该指南还介绍了一些影像学检查和实验室检查的方法,提高了下肢静脉血栓的诊断准确性。

10. 临床医生可以根据患者的情况合理选择相关的检查方法,以确诊下肢静脉血栓。

【治疗方法】11. 除了预防和诊断外,指南对于下肢静脉血栓的治疗方法也进行了详细介绍。

12. 对于急性下肢静脉血栓的治疗,推荐使用抗凝药物,同时也提到了其他治疗方法的应用。

13. 对于慢性下肢静脉血栓的治疗,指南着重介绍了相关的药物治疗和手术治疗,并提供了一些建议。

【结语】14. 通过对2023年下肢静脉血栓指南的解读,我们对该疾病的认识更加深刻,更加清晰。

15. 相信这些指导将对临床医生的诊疗工作,以及患者的日常预防和治疗提供重要的帮助。

16. 我们期待未来医学研究能够更好地帮助我们理解下肢静脉血栓这一疾病,找到更为有效的预防和治疗方法。

17. 2023年下肢静脉血栓指南的发布,为医学界和患者提供了更加科学、系统的治疗指导,也促进了医疗水平的提升。

深静脉血栓形成日期:2006-10-25 16:52:36【关闭窗口】深静脉血栓形成(DVT)是较常见的四肢血管疾病,近年来,本病的发病率在逐年增加。

据报道,美国每年有25万~50万人患深静脉血栓性疾病;英国患下肢深静脉功能不全者占人口的0.5%,其中大部分是下肢深静脉血栓形成的后遗症。

国内深静脉血栓形成也呈逐年增多。

自19世纪Virchow首先提出静脉血栓形成的三大因素(血液高凝、血流滞缓和管壁损伤)以来,经近百年的验证,已被医学界所公认。

本病好发于下肢,血栓形成后,血栓远端静脉高压,从而引起肢体肿胀、疼痛及浅静脉扩张或曲张等临床表现。

严重者还可以影响动脉供血,并使静脉瓣膜受损,遗留永久性的下肢深静脉功能不全影响生存质量。

本病属于中医“股肿”、“脉痹”、“淤血”、“淤血流注”、“肿胀”等范畴。

中医对深静脉血栓形成认识久远。

《千金备急要方》中说:“久劳、热气盛、为湿热所折,气结筋中”。

“气血淤滞则痛,脉道阻塞则肿,久淤而生热。

”《血证论》则认为“淤血流注,四肢疼痛肿胀,宜化去淤血,消利肿胀。

”又说:“有淤血肿痛者,宜消淤血”,“淤血消散,则痛肿自除。

”这说明中医学对深静脉血栓形成的临床表现有详细的了解。

并提出了重要的治疗方法。

对后世对本病的临床治疗有重大的影响。

病因自19世纪中期(1846~1856年),魏尔啸(Virchow)首先提出了静脉血栓形成的三大因素(血液高凝、血流滞缓和血管壁损伤)以来,就开始了对深静脉血栓形成病因的探讨,经近百年的临床及多种先进检测手段的验证,已普遍被公认。

有许多学者还提出了一些可能与本病有关的因素。

(一)静脉血流滞缓在大多数DVT的病例中,血栓形成的发展是多种因素促成的,但静脉血流滞缓几乎总是牵涉其中。

因此,静脉血流滞缓,在深静脉血栓形成上起着关键性作用。

手术过程中的长时间仰卧,肢体制动或偏瘫卧床,或长途乘车,或长久的下蹲位等。

均可引起静脉血流滞缓,一直被认为是引起DVT的因素。