社会性别的概念及特点(优.选)

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:3

!社会性别"概念的确立与解构内容提要性别研究的核心概念!gendeo"在女性主义思想中被赋予重要的政治意涵,并形成了sex/gen-des对立的研究模式,这使得早期性别研究在强调gendeo具有社会性的同时忽视了身体与性的因素。

后现代女性主义者朱迪斯i巴特勒通过消除c/的自然性,破解了se/gendes的二元对立,从物质化的角度刻画了二者之间的实际联系,进而描述gendeo的运作逻辑,以揭示其与sexuality的复杂关系,阐明其维持异性恋霸权基型的社会功能,对此概念进行了有益的改造。

关键词gendeo性别研究女性主义朱迪斯•巴特勒Gendeo概念是女性主义学术的重要思想成果,也是女性研究(Women,s Studies)和性别研究(Gendeo Studies)的核心概念。

1995年第四次世界妇女大会在北京召开之后,性别研究被引入中国学界。

二十多年来,性别研究快速发展,对gendeo"这一核心概念的理解缺乏一致。

对于此概念的译名,有学者最早发明了“社会性别"这一新词来翻译,认为中文已有的“性别"一词应与英文的se/对译①。

李小江主张直接以“性别”作为译名,而用“性”来翻译se/;她认为,在汉语中不需要“社会性别”或“自然性别”这种隐含着对立性质的概念②。

台湾学者则译为“性/别”,以区别既有的“性别”;此译法在台湾、香港颇有影响③$尽管“社会性别”的译法已为多数大陆学者接受,但一直有学者撰文讨论此概念的内涵与外延,以求“辨析”“辩义”“澄清”,如王政最早提出,对当时在国内学界用法混乱的“女性意识”和“社会性别意识”表述加以纠正④,之后也总有学者从不同角度和学科旨趣试图廓清gender概念⑤。

但学者大多是在se/gendes的对立关系中理解后者的意涵,而对概念背后的理论诉求及其意义演化的过程等问题不太关注。

故此,本文希望重新梳理gender概念的所指和能指出现的情况,考察形成se/gendes二元对立模式的过程,着重分析后现代女性主义理论家朱迪斯•巴特勒(Judith B u U les)对此概念的改造。

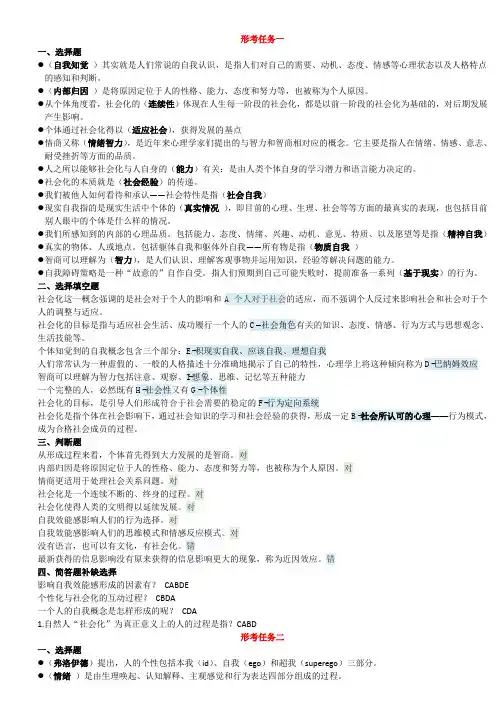

形考任务一一、选择题●(自我知觉)其实就是人们常说的自我认识,是指人们对自己的需要、动机、态度、情感等心理状态以及人格特点的感知和判断。

●(内部归因)是将原因定位于人的性格、能力、态度和努力等,也被称为个人原因。

●从个体角度看,社会化的(连续性)体现在人生每一阶段的社会化,都是以前一阶段的社会化为基础的,对后期发展产生影响。

●个体通过社会化得以(适应社会),获得发展的基点●情商又称(情绪智力),是近年来心理学家们提出的与智力和智商相对应的概念。

它主要是指人在情绪、情感、意志、耐受挫折等方面的品质。

●人之所以能够社会化与人自身的(能力)有关:是由人类个体自身的学习潜力和语言能力决定的。

●社会化的本质就是(社会经验)的传递。

●我们被他人如何看待和承认——社会特性是指(社会自我)●现实自我指的是现实生活中个体的(真实情况),即目前的心理、生理、社会等等方面的最真实的表现,也包括目前别人眼中的个体是什么样的情况。

●我们所感知到的内部的心理品质。

包括能力、态度、情绪、兴趣、动机、意见、特质、以及愿望等是指(精神自我)●真实的物体、人或地点。

包括躯体自我和躯体外自我——所有物是指(物质自我)●智商可以理解为(智力),是人们认识、理解客观事物并运用知识,经验等解决问题的能力。

●自我障碍策略是一种“故意的”自作自受。

指人们预期到自己可能失败时,提前准备一系列(基于现实)的行为。

二、选择填空题社会化这一概念强调的是社会对于个人的影响和A个人对于社会的适应,而不强调个人反过来影响社会和社会对于个人的调整与适应。

社会化的目标是指与适应社会生活、成功履行一个人的C–社会角色有关的知识、态度、情感、行为方式与思想观念、生活技能等。

个体知觉到的自我概念包含三个部分:E-积现实自我、应该自我、理想自我人们常常认为一种虚假的、一般的人格描述十分准确地揭示了自己的特性,心理学上将这种倾向称为D-巴纳姆效应智商可以理解为智力包括注意、观察、I-想象、思维、记忆等五种能力一个完整的人,必然既有H-社会性又有G-个体性社会化的目标,是引导人们形成符合于社会需要的稳定的F-行为定向系统社会化是指个体在社会影响下,通过社会知识的学习和社会经验的获得,形成一定B-社会所认可的心理——行为模式,成为合格社会成员的过程。

性别的社会属性1性别(sex)解刨学意义上的男女。

差异表现在染色体、性腺、性激素、解剖构造、生理机能、身体形态、运动机能等方面。

染色体测量成为判定性别的主要方法。

2社会性别(gender)以文化为基础、以符号为特征来表达的性别行为。

由语言、互动、文化符号等文化要素构成,并形成具有共识的社会标准。

社会性别角色态度与社会性别角色行为是两个重要的概念。

社会性别研究的基本内容:揭示两性不平等的现状显性的性别不平等:可以通过统计数字表达出的不平等。

隐性的性别不平等:不易被察觉到的性别不平等现象,很难通过性别统计表现出来,但当事人却能感受到它的存在。

分析性别不平等产生和再生产的社会机制琼·W·斯科特对性别制度的分析文化象征的种种表现有关男性气质和女性气质的含义性别与权力关系的分析性别关系再生产两性平等:机会平等法律、政治、经济等机会上的平等;工作报酬上、获得人力资本和其他生产资料上的机会平等;话语权的平等。

结果平等承认基本差异之上的事实平等。

伙伴关系的社会模式:Riane Eisler:人类社会存在过一个伙伴社会,并倡导重建伙伴关系的社会。

新型的男女关系社会,以平等合作来替代统治关系,以伙伴关系取向的文化取代统治关系取向的文化,和平、合作和创造性是这一文化的主体。

以圣杯(女性生殖器的象征)为标志的伙伴关系社会。

性关系革命女性重新争取她们本应拥有的对自己的肉体、性欲、性爱和性事快乐的权力。

实现性-肉体关系从统治关系向伙伴关系的复归。

改善两性关系、家庭内部的夫妻关系和父母与孩子的关系。

1男性气质(Masculine/Masculinity)男性气质是一种具有积极意义的东西,并且是必须遵循的行为规范,指男性具有成就取向和关注任务的行动取向的一系列性格和心理特点。

男性被构建成有理智、有逻辑、追求真理、强壮有力并具有“当然”权威的人。

“真正的男人”被视为能够满足自己性需要的人。

对女人的性支配能力,即对女性的控制权力,是男性气质和男性身份的重要体现。

当代青少年应当扮演怎样的社会性别角色摘要性别角色双性化直观地是讲男性拥有女性的温柔女性拥有男性的独立。

所谓“双性化”,是指一个人兼有男性化与女性化的气质。

双性化者并非“变态”,相反众多研究表明,双性化者兼有男性和女性较为优良的品质,往往具有更强的社会适应能力。

作为当代青少年进应该扮演双性化的社会性别角色,在当代社会中更好的生存与发展。

关键词:青少年性别角色双性化一.社会性别角色概述西方学者对性别角色概念的界定大体经历了前后两个阶段。

起初,性别角色被定义为“ Sex Role”,即男女的性别角色分工是由性的差异决定的……把两性的角色分工归结为男女两性生理构造和生理功能决定的。

这一定义不仅过于宽泛,而且饱含着浓郁的两性生理含义的“Sex”一词,遭到了其他研究者的反对,并开始使用“Gender”这一原本表示词汇属性的词来取代“Sex”,成为“Gender Roles”。

主要有两类不同看法,一类是注重个体的人格特质。

如Spence认为性别角色是社会认定为适合男性和女性的性格、态度、价值观念和行为。

另一类是注重社会性和社会文化的作用。

如Lerner与Shea认为性别角色就是社会一群既定性别之人所界定的一套行为规范。

前后概念的差异,不仅是词汇选择的变化,其根本区别就在于前者强调的是性别差异决定角色,而后者则强调文化和社会期望对角色的影响和塑造。

当下对性别角色的定义一般既注重个体生理差异、人格特征,也重视社会文化的影响。

我国学者对性别角色一词的定义也像国外一样经历了两个阶段。

刘达临认为所谓性别角色,就是指在社会生活中由于性别不同而造成的角色差异。

直至1995年第四届妇女大会后“Gender”一词传入我国,性别角色也被重新定义。

著名学者张春兴认为“性别角色即是指在某一社会文化传统中,众所公认男性或女性应有的行为。

因此性别角色乃是经由行为组型来界定,而行为组型包括内在的态度、观念、以及外向的言行服装等。

二.当代青少年应该扮演怎样的社会性别角色1. 当前社会发展所要求的性别角色:双性化当今社会对男性和女性的性别特征存在着许多的性别刻板印象,这正是造成性别不平等的根源。

“女性意识社会性别意识”辨异一、本文概述本文旨在探讨“女性意识”与“社会性别意识”这两个概念的内涵、起源、发展及其在现代社会中的体现。

我们将通过对比分析,明确两者的异同,揭示它们在不同历史、文化和社会背景下的演变过程,以及它们如何影响个体和群体的认知、行为和价值观。

通过本文的阐述,我们期望能够深化对性别问题的理解,推动性别平等和女性权益的进步,促进社会的和谐与发展。

“女性意识”通常指的是女性对自身地位、权益和角色的认知与觉醒,它强调的是女性作为一个群体的独特性和差异性。

而“社会性别意识”则是指人们对性别角色、性别关系和性别不平等等问题的认识和态度,它涵盖了男性和女性两个群体,关注的是性别在社会文化中的建构和影响。

两者既有联系又有区别,共同构成了性别研究的丰富内涵和广阔视野。

在接下来的部分,我们将逐一分析“女性意识”和“社会性别意识”的历史脉络、理论基础和实践应用,探讨它们在不同社会背景下的演变和影响。

通过比较两者的异同,我们将揭示它们各自的特点和价值,以及它们在现代社会中的重要作用。

最终,我们期望通过本文的阐述,能够提升人们对性别问题的关注和理解,推动性别平等和女性权益的进步,为构建和谐、公正的社会贡献力量。

二、女性意识的概念与特征女性意识,简而言之,是指女性对自身在社会中的地位、角色和价值的自觉认知与反思。

它涵盖了女性对自身身体、心理、情感、经验等多方面的认知,以及对社会、文化、历史等外部环境的批判性审视。

女性意识并非一蹴而就,而是在长期的社会实践中逐渐觉醒和形成的。

自我觉醒。

女性意识强调女性对自身的认识,这包括对自身的身体、情感、需求和权利的认识。

它鼓励女性不再被动地接受社会对女性的定义和期待,而是积极地探索和表达自身的特点和价值。

批判性思维。

女性意识鼓励女性对既有的社会规范和文化传统进行批判性的思考,质疑那些对女性不利的观念和制度,推动性别平等和社会进步。

第三,主体性。

女性意识强调女性在社会中的主体地位,认为女性有权决定自己的生活方式和人生道路,而不是被动地接受他人的安排和期待。

2021年国开电大社会心理适应形考任务1-7答案题目如为随机抽题请用CTRL+F来搜索试题形考任务1从个体角度看,社会化的()体现在人生每一阶段的社会化,都是以前一阶段的社会化为基础的,对后期发展产生影响。

正确答案是:A.连续性个体通过社会化得以(),获得发展的基点。

正确答案是:D.适应社会人之所以能够社会化与人自身的()有关:是由人类个体自身的研究潜力和语言能力决定的。

正确答案是:A.能力真实的物体、人或地点。

包括躯体自我和躯体外自我——所有物是指()。

正确答案是:B.物质自我我们所感知到的内部的心理品质。

包括能力、态度、情绪、兴趣、动机、意见、特质、以及愿望等是指()。

正确答案是:C.精神自我我们被他人如何看待和承认——社会特性是指()。

正确答案是:C.精神自我()是将缘故原由定位于人的性情、能力、立场和努力等,也被称为个人缘故原由。

正确答案是:D.内部归因情商又称(),是近年来心理学家们提出的与智力和智商相对应的概念。

它首要是指人在情绪、情感、意志、耐受波折等方面的品格。

正确答案是:B.情绪智力智商可以理解为(),是人们认识、理解客观事物并运用知识,经验等解决问题的能力。

正确答案是:A.智力社会化是指个体在社会影响下,通过社会知识的研究和社会经验的获得,形成一定——行为模式,成为合格社会成员的过程。

社会化的目标是指与适应社会生活、成功履行一个人的有关的知识、态度、情感、行为方式与思想观念、生活技能等。

个体知觉到的自我概念包含三个部分:人们常常认为一种虚假的、一般的人格描述十分准确地揭示了自己的特性,心理学上将这种倾向称为一个完整的人,必然既有,又有智商可以理解为智力包括注意、观察、思维、记忆等五种能力。

正确答案是:B-社会所认可的心理C–社会角色E-积现实自我、应该自我、理想自我D-巴纳姆效应H-社会性G-个体性I-想象;社会化使得人类的文明得以连续发展。

正确答案是:对没有语言,也能够有文化,有社会化。

2011级社会学陈钊(18号)

社会性别主流化的概念和特点

一、社会性别主流化的概念

社会性别主流化的概念是由一系列有关社会性别的认识逐步发展起来的,经历了一个不断发展、不断总结经验和不断完善的过程。

(一)社会性别概念

社会性别是相对于生理性别而提出的一个概念。

“社会性别”一词最早出现在20世纪70年代初的国际妇女运动中,1980年代后逐渐被联合国广泛采用,是近年来国际社会分析性别平等的重要和基本概念。

1.关于生理性别。

生理性别或曰自然性别,是生理学、生物学意义上对人的区别,指普遍存在的男性和女性的生理差异,或将女性与男性区分开的生理特征,简称性别。

生理性别一般是不可改变的,或者是很难改变的。

2.关于社会性别。

社会性别是指人们认识到的基于男女生理差别之上的、实际存在的社会性差异和社会性关系,它不是先天存在的,而是社会文化及其制度造就或建构的。

社会性别概念被社会学家用来描述在一个特定社会中,由社会形成的男性或女性的群体特征、角色、活动及责任。

(二)社会性别差距和对妇女的歧视

消除不合理的社会性别差距和一切形式对妇女的歧视,是实现社会性别主流化的重要内容和历史使命。

1.关于社会性别差距。

社会性别差距指任何领域内,由于男女两性存在生理上的差异,导致在社会发展参与程度、获得资源、机会、权利、能力和影响力以及工资报酬与福利等方面,实际存在的男性和女性之间的差距。

2.关于对妇女的歧视。

反对和消除一切形式对妇女的歧视,是提高妇女地位、保障妇女人权、实现性别平等的重要内容。

所谓歧视,是指基于种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份的任何区别、排斥、限制或特惠。

对妇女的歧视,是最常见的普遍存在的一种形式的歧视。

(三)社会性别平等和社会性别公正

实现社会性别平等和社会性别公正是社会性别主流化的终极目标。

1.关于社会性别平等。

社会性别平等包含着这样的含义:所有人,不论男女,都可以在不受各种成见、严格的社会性别角色分工观念,以及各种歧视的限制下,自由发展个人能力和自由做出选择。

社会性别平等意味着男性和女性的不同行为、期望和需求均能得到同等考虑、评价和照顾。

社会性别平等并不意味着女性和男性必须变得完全一模一样,而是说他们的权利、责任和机遇,并不由他们生来是男还是女来决定。

(1)关于形式平等。

形式平等,即认为男性和女性是相同的,因此像对待男性一样对待女性。

这种模式的倡导者赞成给女性的机会平等,但期望女性根据与男性同样的规则和标准获得和享有机会。

形式平等未考虑女性和男性的生理差异和社会文化差异,而且不为女性提供任何额外或特别的措施,这对那些不得不按照男性标准做事的女性造成了更大的压力。

(2)关于保护性平等。

保护性平等,即通过排斥女性或限制女性的权利过度

保护女性。

女性被假定为弱者,不合适做某些事情。

这造成了对妇女的长期不利结果。

女性失去了获得多种不同经历的机会,因为她们被排斥于那些认为对她们有害的环境之外。

这一方面使那些陈规陋习作为一种社会规范长期存在。

另一方面,人们认为男性不需要任何针对危险或危险职业的保护。

(3)关于实质性平等。

实质性平等,即指结果的平等或事实上的平等。

考虑到男性和女性之间的差异(生理上的和社会文化上的),但肯定了男女平等。

当前,国际社会致力于促进实质平等并通过责任方法和行动方法实现平等。

2.关于社会性别公正。

社会性别公正指对男性和女性的不同需求给予公平待遇。

这可以包括给男女劳动者同样的待遇和机会,也可以包括给男女劳动者不同的待遇福利和机会,甚至包括倾斜性措施或临时特别措施,但目的是为了实现性别平等。

二、社会性别主流化的特点

社会性别主流化有下列特点与强调:

(1)在对社会性别问题性质的认识上,强调社会性别问题的实质是社会问题。

社会性别问题涉及到政治、经济、文化、社会的方方面面,同时是男性和女性两性的问题,没有全社会的关注和行动,没有男性的改变和参与,不可能从根本上解决社会性别平等问题。

如果把社会性别问题看成是单纯的妇女问题,妇女组织的问题,或某一部分人、某一个具体领域的问题,就会导致社会性别问题妇女化。

(2)在对实现性别平等途径的认识上,强调把性别问题纳入政府工作和社会发展宏观决策的主流。

即把社会性别主流化作为社会发展战略,贯穿社会发展全过程,国家和政府在任何领域、各个层面上的任何发展计划,包括立法、政策或发展项目,都充分体现对社会性别议题的关注,通过改变社会政策、制度、法律、文化和社会环境,使妇女和男人平等参与社会发展和受益。

如果仅仅把社会性别问题局限于妇女群体和妇联工作,或在不纳入主流,不改变社会政策、制度、环境的前提下,孤立解决社会性别问题,就会导致社会性别问题的边缘化。

(3)在对实现社会性别主流化责任主体的认识上,强调实现社会性别主流化责任主体首先是政府。

即促进社会性别平等、实现社会性别主流化首先是政府的责任,特别是各级政府主要领导者的责任。

如果把妇女组织当成首要责任主体,由妇女组织取代政府履行职责,就会不利于政府充分履行对性别平等的承诺,降低政府中提高妇女地位机制的权威性、影响力和效率,也是社会性别问题边缘化的一种表现。

(4)在对平等标准的认识上,强调破除传统性别角色定型后的平等标准。

即所有人,不论男女,都在不受各种成见、传统角色分工和歧视的限制下,自由发展能力和自由做出选择,指男人和女人享有平等的权利、义务、责任、机会、资源、待遇和评价。

如果以传统的男性行为为标准,使女性变得和男性一模一样;或缺乏社会性别敏感,把“男主外、女主内”当成社会性别平等,都是传统性别观念的表现。

(5)在对平等的权利基础的认识上,强调男性和女性应享有基本人权框架下的所有平等权利。

即妇女和女童的权利是所有人权和根本自由中不可剥夺的和不可分割的一部分,性别平等意味着女性和男性在基本人权框架下享有所有的平等权利。

而不是由于性别、城乡、年龄、生产力发展水平等限制,男性或女性只能享有一定范围内的、有等级差异的权利。

(6)在对性别歧视原因的认识上,强调导致性别不平等的重要原因是社会性别角色分工及与其相适应的社会性别机制。

社会性别主流化既强调社会性别分工对两性的影响,又注重政治、经济、文化、阶级、种族、民族、年龄或残疾等对性

别差异的复杂作用。

如果仅仅认为导致性别歧视的原因是私有制、阶级压迫、生产力发展水平、传统观念和妇女素质低,就难以全面认识导致社会性别歧视的真正原因。

(7)在使用的工具和方法上,强调使用社会性别分析方法。

认为在一定的社会性别机制下,所有的政策、法律、计划、项目对男性和女性的影响是不同的,坚持用社会性别分析方法分析各项法律、政策、观念和行为,提高现有制度和机制促进社会性别平等的能力。

如果仅仅用妇女的今天和妇女的过去进行纵向比较的方法,展示妇女取得的社会进步,或用简单描述的方法,把妇女本身当作问题,就容易把社会性别问题简单化,难以发现解决社会性别问题的有效办法。

(8)在对待妇女的态度上,强调妇女是参与发展的主体。

认为赋权妇女是实现社会性别平等的中心所在。

主张倾听妇女的声音,发动妇女参与决策,注重提高妇女的权力和能力,使妇女平等地分享社会发展的各项成果。

如果以某项社会发展目标或某项工作为主体,把妇女作为客体加入到发展中去,或代替妇女做决策或做选择,妇女无形中就会成为实现某一特定社会目标的工具。

(9)在对社会性别主流化前提条件的认识上,强调经济发展不能简单替代性别平等。

即性别平等并不完全取决于社会收入水平和经济发展水平,它需要坚定的政治承诺和可持续的政策机制。

如果仅仅依赖巨大的财富,认为生产力的发展自然而然带来妇女地位的提高;或把经济发展和性别平等对立起来,牺牲弱势群体的利益以求得经济发展,这种片面发展观和经济决定论不但会导致性别平等事业的停滞和倒退,而且也不会真正推动经济的发展。

实际上,社会性别主流化对政府、社会伙伴、社会中的每一个男人与女人提出了更高更全面的要求。

要求我们与时俱进,突破历史局限,面向未来,面向世界,不断提高对男女平等的认识,建立双赢的、在男女平等基础上的新型伙伴关系,这是实现以人为中心的可持续发展的前提条件。

每当我们从人权、社会公正、经济效益和以人为本的可持续发展的角度看待社会性别平等问题,我们就在社会进步和全球化的进程中又向前迈出了关键性的一步。

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更改。