基本分段存储管理系统.doc

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:5

说明基本分页存储管理方式在计算机系统中,存储管理是一个重要的部分,其功能是对计算机系统中的数据进行合理的管理与分配。

分页存储管理方式是其中的一种常用方式。

分页存储管理方式指的是将物理存储空间划分为大小相等的页框,将逻辑存储空间按照页的大小来划分,将逻辑地址空间中的每个页面映射到物理地址空间中的一个页框上。

这样就可以实现逻辑地址与物理地址的映射。

在分页存储管理方式中,每个进程都有自己的页表,用于记录该进程的逻辑地址空间与物理地址空间之间的映射关系。

当进程需要访问某个逻辑地址时,通过查找页表,找到对应的物理地址。

如果该页不在内存中,则需要从磁盘中读取该页,并将其放置到空闲的页框中。

分页存储管理方式的优点在于可以充分利用内存空间,提高内存利用率。

同时,由于每个进程有自己的页表,各个进程之间的地址空间是独立的,可以有效地防止进程间的地址冲突。

此外,由于采用了分页的方式,可以实现对内存中的数据进行快速查找和访问。

然而,分页存储管理方式也存在一些缺点。

首先,由于需要维护每个进程的页表,对于系统的管理与维护带来了一定的复杂度。

其次,由于每个页都需要记录页表信息,因此会占用一定的空间。

此外,由于每次访问都需要进行地址映射,会带来一定的时间开销。

为了克服分页存储管理方式的缺点,还可以采用其他的存储管理方式,如分段存储管理方式、虚拟存储管理方式等。

分段存储管理方式将逻辑地址空间划分为若干个段,每个段可以有不同的长度,不同的段可以放置在不同的物理地址空间中。

虚拟存储管理方式则将整个逻辑地址空间划分为若干个页面,每个页面可以在内存中或者磁盘中进行存储,当进程需要访问某个页面时,会先判断该页面是否在内存中,如果在则直接访问,否则从磁盘中调入并放置在内存中。

分页存储管理方式是一种常用的存储管理方式,可以充分利用内存空间,提高内存利用率。

但是,由于需要维护每个进程的页表,会带来一定的管理与维护复杂度。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的存储管理方式。

分段式存储管理基本原理(一)分段式存储管理基本什么是分段式存储管理分段式存储管理是一种计算机内存管理方式,它将内存按照程序的逻辑结构分成若干段,每段可以不连续地放置在内存中。

这种管理方式能够更好地满足不同程序的内存需求,提高内存利用率和程序的运行效率。

分段式存储管理的基本原理分段•将程序按照逻辑结构划分为若干段•每段对应一个逻辑上独立的模块或功能•段的长度可变,根据程序需求进行动态分配和释放段表•维护一个段表,用于记录每个段的起始地址和长度•段表中的每个表项对应一个段,包含段的基址和长度信息•CPU通过段表来访问内存中的各个段段选择子•每个程序或进程拥有一个段选择子•段选择子用于指定程序要访问的段的索引号•CPU根据段选择子从段表中获取段的基址和长度信息地址转换•程序通过逻辑地址来访问内存,它由段选择子和段内偏移量组成•CPU根据段选择子获取段的基址•将段的基址与段内偏移量相加,得到物理地址•物理地址用于读取或写入实际的存储单元动态分配•分段式存储管理支持动态分配和释放内存•程序可以向系统请求申请一段新的内存空间•系统根据空闲内存块的大小和位置,为程序分配合适的内存段分段式存储管理的优缺点优点•更好地满足不同程序的内存需求,提高内存利用率•支持动态分配和释放内存,灵活性更好•可以减少内存碎片的产生,减少内存回收的频率缺点•需要维护段表和段选择子,增加了系统开销•地址转换过程相对复杂,增加了访问内存的延迟•容易出现外部碎片,影响分配效率总结分段式存储管理是一种灵活的内存管理方式,能够更好地满足不同程序的内存需求。

它通过分段、段表、段选择子以及地址转换等机制,实现了程序对内存的访问和管理。

尽管存在一些缺点,但分段式存储管理仍然广泛应用于现代的操作系统中,为程序的运行提供了有力支持。

分段式存储管理基本原理分段式存储管理基本什么是分段式存储管理?分段式存储管理是一种计算机存储管理方法,用于将程序和数据分割成逻辑上相互独立的若干段,并分别存放在内存中不同的区域。

这种方法能够有效提高内存利用率,并简化程序的管理和维护。

分段式存储管理的基本原理1.段的定义:在分段式存储管理中,段是指一个独立的程序或数据块,拥有一组相关联的逻辑地址空间。

每个段都有一个起始地址和长度,并且可以动态分配和释放。

2.段表:为了实现分段式存储管理,操作系统维护一个段表,用于记录每个段的起始地址和长度等信息。

段表由一系列段描述符组成,每个段描述符包括段的起始地址、长度以及其他一些控制信息。

3.段的逻辑地址:在分段式存储管理中,程序和数据的逻辑地址由两个部分组成,即段号和段内偏移量。

段号用于唯一标识一个段,段内偏移量则表示从段的起始地址开始的偏移量。

4.地址转换:当一个程序引用某个逻辑地址时,操作系统需要将逻辑地址转换为物理地址,以实现实际的访问。

这个转换过程涉及到查找段表、计算物理地址等操作。

分段式存储管理的优势和不足优势: - 动态分配:分段式存储管理可以动态地分配和释放段,灵活性更高,能够更好地适应不同程序的需求。

- 内存利用率高:通过将程序和数据分割成若干段,并根据需要加载到内存中,可以更有效地利用内存空间,避免了内存碎片的问题。

不足: - 外部碎片:由于段的大小不一,分段式存储管理容易导致外部碎片的问题。

当多次分配和释放段后,内存中可能会出现一些较小的空闲区域,导致内存浪费。

- 内部碎片:由于每个段都有固定的长度,如果段内的数据不足以充满整个段,就会导致内部碎片的问题。

分段式存储管理的应用场景•多任务操作系统:分段式存储管理可以实现多个程序的并发执行,通过将不同的程序和数据分割成不同的段,并分别加载到内存中,实现对多个程序的管理和调度。

•虚拟内存:分段式存储管理是虚拟内存的基础,通过将程序和数据分割成不同的段,并按需加载到内存中,可以实现对大型程序的有效管理和执行。

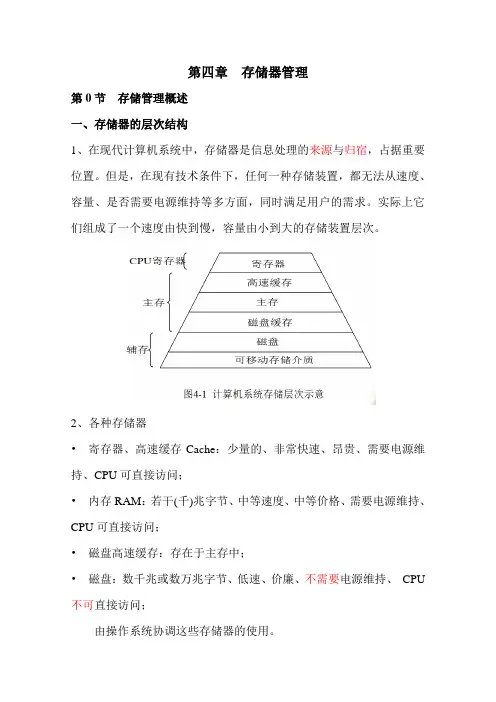

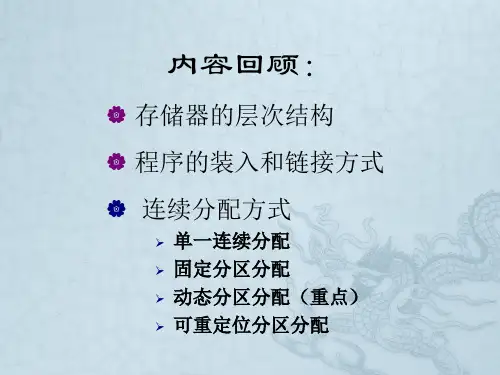

第四章存储器管理第0节存储管理概述一、存储器的层次结构1、在现代计算机系统中,存储器是信息处理的来源与归宿,占据重要位置。

但是,在现有技术条件下,任何一种存储装置,都无法从速度、容量、是否需要电源维持等多方面,同时满足用户的需求。

实际上它们组成了一个速度由快到慢,容量由小到大的存储装置层次。

2、各种存储器•寄存器、高速缓存Cache:少量的、非常快速、昂贵、需要电源维持、CPU可直接访问;•内存RAM:若干(千)兆字节、中等速度、中等价格、需要电源维持、CPU可直接访问;•磁盘高速缓存:存在于主存中;•磁盘:数千兆或数万兆字节、低速、价廉、不需要电源维持、CPU 不可直接访问;由操作系统协调这些存储器的使用。

二、存储管理的目的1、尽可能地方便用户;提高主存储器的使用效率,使主存储器在成本、速度和规模之间获得较好的权衡。

(注意cpu和主存储器,这两类资源管理的区别)2、存储管理的主要功能:•地址重定位•主存空间的分配与回收•主存空间的保护和共享•主存空间的扩充三、逻辑地址与物理地址1、逻辑地址(相对地址,虚地址):用户源程序经过编译/汇编、链接后,程序内每条指令、每个数据等信息,都会生成自己的地址。

●一个用户程序的所有逻辑地址组成这个程序的逻辑地址空间(也称地址空间)。

这个空间是以0为基址、线性或多维编址的。

2、物理地址(绝对地址,实地址):是一个实际内存单元(字节)的地址。

●计算机内所有内存单元的物理地址组成系统的物理地址空间,它是从0开始的、是一维的;●将用户程序被装进内存,一个程序所占有的所有内存单元的物理地址组成该程序的物理地址空间(也称存储空间)。

四、地址映射(变换、重定位)当程序被装进内存时,通常每个信息的逻辑地址和它的物理地址是不一致的,需要把逻辑地址转换为对应的物理地址----地址映射;地址映射分静态和动态两种方式。

1、静态地址重定位是程序装入时集中一次进行的地址变换计算。

物理地址= 重定位的首地址+ 逻辑地址•优点:简单,不需要硬件支持;•缺点:一个作业必须占据连续的存储空间;装入内存的作业一般不再移动;不能实现虚拟存储。

段页式存储管理方式的基本原理嘿,今天咱们聊聊段页式存储管理。

这可不是个枯燥的课题,反而挺有趣的。

想象一下,咱们的电脑就像一间大仓库,里面存满了各种各样的东西,有书、衣服、甚至是那年过年的压岁钱。

可是,仓库如果没规划,那可真是乱得像个鸡窝。

段页式存储管理就像是个聪明的管理员,专门负责把这些东西整整齐齐地放好。

段页式存储管理把数据分成了小块,听起来是不是很简单?其实这背后有一套复杂的机制。

就像把一个大蛋糕切成一块块小蛋糕,大家都能更容易地拿到自己想要的那一块。

每一块蛋糕就是一个“段”,而段又可以再细分为更小的“页”。

这样一来,无论你需要什么,管理员都能迅速找到并给你送上。

说到这里,有点像咱们的书架,大家在找书的时候,总不想翻一整晚的书。

段页式存储就像有个小助手,帮你把书按类别归类。

你只要说出书名,它就能迅速找到那本书,并且把它从架子上拿下来,连带上封面都给你展示一下,省得你自己去翻找。

这套管理方式还有个厉害的地方,叫做“虚拟存储”。

你想啊,有时候我们的手机存储满了,明明不想删掉的照片却不得不放弃。

段页式存储就不一样了。

它能够把不常用的数据暂时放到“虚拟存储”里,这样你就有了更多的空间来存放新数据。

就像是把冬天的厚衣服收进衣柜里,把夏天的轻薄衣服拿出来,随时都能换季,简直太方便了。

不过,这种方式也不是万能的,毕竟天上没有掉下来的馅饼。

分段和分页会造成一些“碎片”,就像吃了一块蛋糕后,剩下的小块总是难以组合成一整块。

这时候,存储的效率就可能下降。

有点像你家里做饭,锅里总是留着一点点饭,根本吃不饱,还得再煮一锅,麻烦得很。

咱们再来说说段页式存储管理的工作原理。

其实就是通过一个“段表”和一个“页表”来管理数据。

段表就像你的日程表,上面写着每一段的起始地址和长度。

页表就像一个电话号码簿,记载着每个段里各个页的具体位置。

无论你想找哪个段或者哪个页,打开这两个表就能一目了然,真的是高效又省心。

在实际操作中,操作系统会定期清理这些碎片。

存储管理的基本模式存储管理是操作系统中重要的组成部分,负责管理计算机系统中的内存和外部存储器。

存储管理的基本模式主要有以下几种:1. 固定分区固定分区是一种简单的存储管理方式,它将内存分为若干个固定大小的区域,每个区域对应一个进程或任务。

每个进程只能在自己的区域中运行,不能访问其他区域的内存。

这种方式在一定程度上限制了进程的自由度,但由于实现简单,在一些简单系统中仍然被采用。

优点:实现简单,安全可靠。

缺点:分区数量固定,造成内存浪费,且不利于大内存程序的运行。

适用场景:适用于内存较小、任务数量固定的系统。

2. 动态分区动态分区是一种更为灵活的存储管理方式,它根据进程或任务的实际需要,动态地分配内存空间。

这种方式能够更好地利用内存资源,提高内存利用率。

优点:内存利用率高,适用于大内存程序。

缺点:实现相对复杂,需要操作系统进行更多的管理操作。

适用场景:适用于内存较大、任务数量不确定的系统。

3. 页式管理页式管理是一种将内存分为若干个页(page)的存储管理方式。

每个页的大小固定,可以存放一个进程或任务的一部分。

页式管理通过将程序分割成多个页面,实现了内存的离散分配。

优点:内存利用率高,可以实现多道程序运行。

缺点:实现相对复杂,需要处理页面置换和缺页等问题。

适用场景:适用于内存较大、任务数量不确定的系统。

4. 段式管理段式管理将内存分为若干个段(segment),每个段的大小不固定,可以存放一个进程或任务的一部分。

段式管理通过将程序分割成多个段,实现了内存的逻辑分段。

优点:便于多道程序运行,可以实现分段保护和分段共享。

缺点:实现相对复杂,需要处理段之间的地址映射和保护等问题。

适用场景:适用于内存较大、任务数量不确定的系统。

5. 段页式管理段页式管理结合了页式管理和段式管理的优点,将内存分为若干个段,每个段又包含若干个页。

这种方式可以实现内存的逻辑分段和离散分配,同时提高了内存的利用率和多道程序运行能力。

基本分段存储管理方式基本分段存储管理方式是计算机操作系统用来管理内存的一种方法。

通常将内存分成固定大小的若干段,每个段都有一个起始地址和一个长度,随着程序的运行,可以动态地将不同大小的进程加载到这些段中,从而优化内存使用,提高系统性能。

基本分段存储管理方式的实现过程大致分为三个步骤:操作系统将物理内存划分成若干固定大小的段,这些段称为物理段或实际段。

接着,操作系统为每个进程分配虚拟地址空间,并用一组相同的大小将其划分为若干虚拟段。

每个虚拟段的起始地址和长度都与实际段相对应,但它们不一定在物理空间上是连续的。

操作系统将进程的虚拟地址映射到实际的物理地址,以便进程能够访问内存。

基本分段存储管理方式有以下几个优点:1. 灵活性:基本分段存储管理方式可以用相对较少的内存空间来持久存储多个进程,这增加了系统的灵活性,使得操作系统能够同时运行多个进程,而不会导致内存溢出。

2. 内存利用率:基本分段存储管理方式允许操作系统根据每个进程的需求动态分配内存,从而提高内存利用率。

如果一个进程只需要几百KB的内存,而系统中的物理内存大大小于这个需求,那么只需要分配给它一个相应的虚拟段就可以了,这样就避免了浪费内存的情况。

3. 保护:基本分段存储管理方式可以通过在每个虚拟段中设置访问权限进行内存保护。

只允许进程访问它被授权访问的虚拟地址范围,而禁止它访问其他虚拟地址空间,从而增强系统的安全性。

基本分段存储管理方式也有以下几个缺点:1. 内部碎片:由于每个分段的大小是固定的,使得当进程只需要使用部分段时,其中未使用的部分会变成内部碎片。

这会浪费一些内存,降低内存利用率。

2. 外部碎片:当系统中有大量的小进程时,这些小进程可能会被分配到不同的分段中。

当一些分段中的进程被撤销时,这些空闲的小空间难以合并在一起,从而导致外部碎片的产生。

3. 上下文切换:由于每个进程的虚拟空间不一定是连续的,因此在进程切换时需要进行频繁的虚拟地址到物理地址的映射操作,这会增加系统的开销。

分段式存储管理的实现原理分段式存储管理是一种计算机系统中的存储管理技术,它将一个程序分成若干个逻辑段,每个逻辑段可以有不同的长度,并分别放置在物理内存中的不同位置。

在分段式存储管理中,每个段都有一个段表,用于记录该段在内存中的起始地址和长度等信息。

当程序需要访问某个段时,通过段表可以找到该段在内存中的位置,从而完成对该段的访问。

分段式存储管理的实现原理如下:1. 段的划分:在程序运行之前,系统将程序根据逻辑结构划分为若干个段。

每个段代表程序中的一个逻辑单元,例如主程序段、子程序段、数据段等。

划分段时需要考虑到段的大小、访问频率和共享性等因素,尽可能使得段的大小合适,以提高存储利用率和访问效率。

2. 段表的建立:对于每个段,系统需要建立一个对应的段表,用于记录该段在内存中的起始地址和长度等信息。

段表一般由操作系统维护,每个段表项对应一个段,并包含段的起始地址、长度、读写权限等信息。

3. 逻辑地址到物理地址的转换:当程序需要访问某个段时,它会给出段的逻辑地址。

操作系统根据该逻辑地址查找对应的段表项,从而得到该段在内存中的起始地址和长度。

然后,系统将逻辑地址转换为物理地址,即加上该段的起始地址,得到真正的物理地址。

程序通过该物理地址可以访问内存中的数据。

4. 段的加载和换出:在程序运行过程中,由于内存空间有限,不可能将所有段都加载到内存中。

因此,系统需要根据需要,将一部分段加载到内存中,而将另一部分段换出到外存中。

当程序要访问一个还未加载到内存的段时,系统会触发缺段中断,将该段从外存加载到内存中,然后再次执行访问操作。

5. 段的保护:在分段式存储管理中,每个段都可以独立设置读写权限,以实现对程序的保护。

例如,某个段只能读取,不能写入,或者某个段只能由特定的进程访问,其他进程无法访问。

这样可以有效地防止程序非法访问其他段的数据,提高系统的安全性。

6. 段的共享:在某些情况下,多个程序可能需要访问同一个段,为了提高存储利用率,系统可以将该段设为共享段。

基本分段存储管理系统

. 目录

一、课程设计的目的2

二、课程设计的内容及要求 2

三、实验原理2

四、地址换算变换过程结构 2

五、关键算法实现流程图3

六、程序代码4

七、运行结果及分析7

八、心得体会9

九、参考文献9

一、课程设计的目的操作系统课程设计是重要的实践课程,课程开设的目的是让学生学习完《计算机操作系统》课程后,进行一次全面的综合训练,让学生更好地掌握操作系统的原理及实现方法,加深对操作系统基础理论和重要算法的理解,加强学生的动手能力。

二、课程设计的内容及要求基本分段存储管理系统的设计要求:

(1)建立段表(2)设计地址变换机构(3)将变换后的结果显示出来

三、实验原理为了实现从进程的逻辑地址到物理地址的变换功能,在系统中设置了段表寄存器,用于存放段首地址,段长和段表长度TL。

首先建立段表,段表内容包括段首地址,段长和段表长度。

在建立段表时,应判断段表地址是否冲突(如第一个段的首地址为1,段长为50,在建立第二个段的时候,段首地址应大于1+50),若不冲突,该段建立成功,否则重新建立该段。

然后进行地址变换,在进行地址变换时,系统将逻辑地址中的段号与段表长度进行比较。

若STL,表示段号太大,是访问越界,于是产生越界中断信号;

若未越界,则根基段表的首地址和该段的段号,计算出该段在在段表项的位置,从中读出该段在内存中的首地址,然后,再检查,段内地址d是否超过该段的段长SL。

若超过,即dSL,同样发出越界中断信号;

若未越界则将该段的基址与段内地址相加,即可得到要访问内存的物理地址。

最后,再将得到的物理地址显示出来。

四、地址换算变换过程结构

五、关键算法实现流程图地址换算程序流程图

六、程序代码//*****************************************************#inclu de#includetypedef struct segtable //段表结构说明{ int segadd[256]; //段首地址int seglen[256]; //段长int len; //表的长度}segtable;struct segtable st; //定义一个段表//*****************************************************//段表的建立void create(){ char ch; int i=0; printf("建立段表\n"); st.len=0; printf("请输入第1个段首地址:"); scanf("%d",st.segadd[0]); printf("请

输入第1个段的长度:"); scanf("%d",st.seglen[0]); st.len=1; i=1; while(ist.seglen[sn-

一、课程设计的目的2

二、课程设计的内容及要求 2

三、实验原理2

四、地址换算变换过程结构 2

五、关键算法实现流程图3

六、程序代码4

七、运行结果及分析7

八、心得体会9

九、参考文献9

一、课程设计的目的操作系统课程设计是重要的实践课程,课程开设的目的是让学生学习完《计算机操作系统》课程后,进行一次全面的综合训练,让学生更好地掌握操作系统的原理及实现方法,加深对操作系统基础理论和重要算法的理解,加强学生的动手能力。

二、课程设计的内容及要求基本分段存储管理系统的设计要求:

(1)建立段表(2)设计地址变换机构(3)将变换后的结果显示出来

三、实验原理为了实现从进程的逻辑地址到物理地址的变换功能,在系统中设置了段表寄存器,用于存放段首地址,段长和段表长度TL。

首先建立段表,段表内容包括段首地址,段长和段表长度。

在建立段表时,应判断段表地址是否冲突(如第一个段的首地址为1,段长为50,在建立第二个段的时候,段首地址应大于1+50),若不冲突,该段建立成功,否则重新建立该段。

然后进行地址变换,在进行地址变换时,系统将逻辑地址中的段号与段表长度进行比较。

若STL,表示段号太大,是访问越界,于是产生越界中断信号;

若未越界,则根基段表的首地址和该段的段号,计算出该段在在段表项的位置,从中读出该段在内存中的首地址,然后,再检查,段内地址d是否超过该段的段长SL。

若超过,即dSL,同样发出越界中断信号;

若未越界则将该段的基址与段内地址相加,即可得到要访问内存的物理地址。

最后,再将得到的物理地址显示出来。

四、地址换算变换过程结构

五、关键算法实现流程图地址换算程序流程图

六、程序代码//*****************************************************#inclu de#includetypedef struct segtable //段表结构说明{ int segadd[256]; //段首地址int seglen[256]; //段长int len; //表的长度}segtable;struct segtable st; //定义一个段表//*****************************************************//段表的建立void create(){ char ch; int i=0; printf("建立段表\n"); st.len=0; printf("请输入第1个段首地址:"); scanf("%d",st.segadd[0]); printf("请

输入第1个段的长度:"); scanf("%d",st.seglen[0]); st.len=1; i=1; while(ist.seglen[sn:汤小丹,梁红兵西安电子科技大学出版社2010《C语言程序设计》(第三版)作者:

谭浩强清华大学出版社2008欢迎您的光临,wdrd文档下载后可以修改编辑。

双击可以删除页眉页脚。

谢谢!单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。

教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

. 达到当天最大量API KEY 超过次数限制。