高山仰止-论语

- 格式:ppt

- 大小:222.00 KB

- 文档页数:20

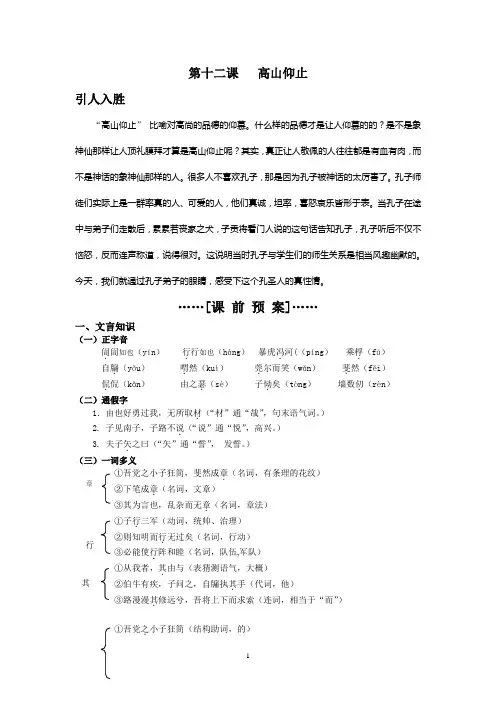

第十二课高山仰止引人入胜“高山仰止”比喻对高尚的品德的仰慕。

什么样的品德才是让人仰慕的的?是不是象神仙那样让人顶礼膜拜才算是高山仰止呢?其实,真正让人敬佩的人往往都是有血有肉,而不是神话的象神仙那样的人。

很多人不喜欢孔子,那是因为孔子被神话的太厉害了。

孔子师徒们实际上是一群率真的人、可爱的人,他们真诚,坦率,喜怒哀乐皆形于表。

当孔子在途中与弟子们走散后,累累若丧家之犬,子贡将看门人说的这句话告知孔子,孔子听后不仅不恼怒,反而连声称道,说得很对。

这说明当时孔子与学生们的师生关系是相当风趣幽默的。

今天,我们就通过孔子弟子的眼睛,感受下这个孔圣人的真性情。

……[课前预案]……一、文言知识(一)正字音訚.訚如也(yín)行.行如也(hàng)暴虎冯.河((píng)乘桴.(fú)自牖.(yǒu)喟.然(kuì)莞.尔而笑(wǎn)斐.然(fěi)侃.侃(kǎn)由之瑟.(sâ)子恸.矣(tîng)墙数仞.(rân)(二)通假字1.由也好勇过我,无所取材.(“材”通“哉”,句末语气词。

)2. 子见南子,子路不说.(“说”通“悦”,高兴。

)3. 夫子矢.之曰(“矢”通“誓”,发誓。

)(三)一词多义①吾党之小子狂简,斐然成章.(名词,有条理的花纹)②下笔成章.(名词,文章)③其为言也,乱杂而无章.(名词,章法)①子行.三军(动词,统帅、治理)②则知明而行.无过矣(名词,行动)③必能使行.阵和睦(名词,队伍,军队)①从我者,其.由与(表猜测语气,大概)②伯牛有疾,子问之,自牖执其.手(代词,他)③路漫漫其.修远兮,吾将上下而求索(连词,相当于“而”)①吾党之.小子狂简(结构助词,的)②子之.武城(动词,到、往)③天厌之.!天厌之(人称代词,我)④伯牛有疾,子问之.(人称代词,他)①用.之则行(动词,任用)②礼之用.,和为贵(动词,应用)③用.心一也(动词,用)①用之则.行,舍之则藏(连词,就) ②向吾不为斯役,则.久已病矣(那么、就) ③此则.岳阳楼之大观也(判断动词,是、就是) ①归与.!归与(句末语气词) ②暴虎冯河,死而无悔者,吾不与.也(共事) ③则与.斗卮酒(给予、授予) (四)词类活用形容词的使动用法博.我以文,约我以礼(使…丰富) (五)古今异义1. 不知所以..裁之 古义:用来…方法 今义:因此2. 譬之宫墙..,赐之墙也及肩 古义:围墙 今义:皇宫的城墙3. 道不行..,乘桴浮于海 古义:行不通 今义:不好,不可以4.非夫人..之为恸而谁为 古义:那个人 今义:尊称妻子(六)文言句式1.省略句即竭吾才,如有所立卓尔子服景伯以告子贡2.判断句他人之贤者,丘陵也仲尼,日月也3.宾语前置句子行三军,则谁与?非夫人之为恸而谁为?4.状语后置句道不行,乘桴浮于海博我以文,约我以礼,欲罢不能子贡贤于仲尼5.固定句式予所否者(所……者:当时誓词中的惯用格式)(七)成语积累1.斐然成章:形容文章富有文采,很值得看。

高山仰止景行行止中的止的意思

“高山仰止景行行止中的止”出自《论语·述而》一章,是孔子对自己的修养要求的表达。

下面是对其中“止”的意思的详细解释:

1. 停止:在文中,“止”可以理解为停止前进的意思。

孔子希望通过修养自己,达到内心的宁静与平和,停止对外物的追求和依赖,以及对功名利禄的贪欲。

他认为通过停止追逐外在的物质利益,才能达到真正的内心安宁。

2. 控制:在修养的道路上,人们需要学会控制自己的欲望和情绪,使其不至于过度膨胀或失控。

这种控制也是“止”的一种含义。

孔子认为,只有通过控制自己的欲望和情绪,人才能够达到心灵的平衡和和谐。

3. 终结:另外,“止”还可以理解为终结的意思。

人们常常在追求物质和名利的过程中迷失了自己,孔子提出的“止”可以被视为一种启示,帮助人们认识到追求无穷无尽的物质欲望并不能真正带来满足和幸福,只有在内心停止追逐、终结对外在物质的依赖,才能找到真正的内心宁静和满足。

4. 静止:最后,“止”还可以解读为静止的意思。

在修养的过程中,孔子强调了内心的静心和宁静。

只有在内心保持静止的状态下,才能够更好地反思自己,寻找到真正的生活意义和价值。

总的来说,“高山仰止景行行止中的止”中的“止”包含了停止、控制、终结和静止的意思。

通过实践中的修养,人们可以在内心找到真正的宁静和平衡,摆脱对外在物质的过度追求,从而达到更高的境界。

《论语》十大思想内涵之《高山仰止》高山仰止——融洽的师生关系孔子的学问与道德是高不可攀的,但是他并不以此为傲。

孔门师生之间,融洽和谐,真诚相待。

“高山仰止”这一章主要讲了孔子作为一个老师与学生的融洽关系及其人格魅力。

[内涵解读]1.高山仰止,景行行止“高山仰止,景行行止”出自《诗经·小雅·车辖》。

司马迁《史记·孔子世家》专门引以赞美孔子“《诗》有之:'高山仰止,景行行止。

’虽不能至,然心向往之。

”汉郑玄注解说:“古人有德者则仰慕之,有明行者则行之。

”郑把“高山”比喻为崇高的道德,“仰”是仰慕;“景行”是“明行”,即光明正大的行为,是人们遵行的准则。

宋朱熹则解释说:“仰,瞻望也。

景行,大道也。

高山则可仰,景行则可行。

”朱熹说,“高山”就是人们平时仰望的高山,没有什么喻义;而“景行”是大道、大路,“景行行止”是说大道可供人们行走。

一个崇高得可以,一个直白得可以。

对“止”,都解释为语助词,看来没有什么异议。

2.用之则行,舍之则藏“用之则行,舍之则藏”最为精练地表达了儒者对于出仕与退隐、进与退的政治选择与人生态度。

里面所蕴含的,一方面是进退之间深刻的矛盾性,另一方面也显示了儒学通权达变的思想方法和精神气度。

3.割鸡焉用牛刀孔子的本来意思是说,“治理一个小小的县城,怎么用得着礼乐之道这种治国的方略呢”。

我们现在已经不能确知孔子到底是在跟子游开玩笑还是一时失言,但子游“当仁,不让于师”的精神和师生之间畅所欲言的风貌却跃然纸上。

从子游的答辩词来看,有时候杀鸡用牛刀也未尝不可,虽然是治理一个小县城,也应该与治理一个国家同步,因为其性质是一样的,在上位的人学了礼乐就会懂得爱人,在下位的人学了礼乐就容易使唤,只要目的能够达到,用牛刀又有什么关系呢?孔子完全同意子游的看法,所以立即表态修正,向学生们宣布自己的错误。

4.墙子贡在针对叔孙武叔“子贡贤于仲尼”一说发表言论时把自己比作一堵齐肩高的墙,人们只需要在外面把头一伸,自己内部的一切就尽在眼中了,而孔子则不同,他的“墙”非常高,如果你自己找不到门进去,里面的“宗庙之美”“百官之富”你根本就不知道。

高山仰止文言文翻译高山仰止选自《史记·孔子世家》。

比喻对有气质、有修养或有崇高品德之人的崇敬、仰慕之情。

出自《诗经·小雅·车辖》:“高山仰止,景行行止。

”属中性词;作谓语、分句;常与“景行行止”连用。

下面请看店铺带来的高山仰止文言文翻译!欢迎阅读!一、原文:太史公曰:诗有之:“高山仰止,景行行止。

”虽不能至,然心乡往之。

余读孔氏书,想见其为人。

适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗回留之不能去云。

天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。

孔子布衣,传十馀世,学者宗之。

自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!二、翻译:太史公说:《诗经》有这样的话:“巍峨的高山令人仰望,宽阔的大路让人行走。

”尽管我不能回到孔子的时代,然而内心非常向往。

我阅读孔子的书籍,心里总想象着他的为人。

我曾经到过鲁国,观看孔子的宗庙里陈列的那些车辆服装、礼乐器物,那里的儒生都按时到孔子故居去演习礼仪,我流连忘返以至留在那里舍不得离去。

自古以来出色的君主贤人也很多,生前都荣耀一时,死后也就完了。

孔子是一个平民,传世十几代,学者至今非常尊崇他。

上起天子王侯,中原凡是讲习六经的都要以孔子的言论作为标准来判断是非,孔子真可以说是至高无上的'圣人了!三、点评:兰生幽谷,不为莫服而不芳;舟在江海,不为莫乘而不浮;君子行义,不为真知而止体。

四、鉴赏这首诗的主题,影响较大者有二说。

《毛诗序》云:“《车舝》,大夫刺幽王也。

褒姒嫉妒,无道并进,谗巧败国,德泽不加于民。

周人思得贤女以配君子,故作是诗也。

”邹肇敏驳之云:“思得娈女以间其宠,则是张仪倾郑袖,陈平绐阏氏之计耳。

以嬖易嬖,其何能淑?且赋《白华》者安在?岂真以不贤见黜?诗不讽王复故后,而讽以别选新昏,无论艳妻骄扇,宠不再移,其为倍义而伤教,亦已甚矣。

”(姚际恒《诗经通义》引)邹氏的批评可谓激切有力。

但自《楚茨》到此篇共十篇,《诗序》皆以为刺幽王,恐怕也是有所本的。

高山仰止见贤思齐古文句子

"高山仰止,景行行止。

虽不能至,心向往之" 这是出自《论语》中的一句古文,意思是说看到高山就停下来,看到贤人就想要效法。

虽然可能无法实现,但心中仍向往着。

这句话表达了对高尚品质和

远大理想的向往和追求。

这句话可以理解为对高尚品质的崇敬和追求,以及对理想的向往和追求。

这句话也可以引申为对学识、品德

和境界的追求,以及对美好事物的向往和追求。

在当代社会,这句

话也可以理解为对优秀人才和精神境界的尊重和追求,以及对美好

未来的向往和追求。

总之,这句古文表达了对高尚品质和美好事物

的向往和追求,以及对理想和未来的向往和追求。

《论语之《高山仰止》教案》第一章:课程导入1.1 教学目标让学生了解《论语》的地位和影响引导学生理解“高山仰止”的内涵1.2 教学内容简介《论语》的作者、成书背景及历史地位讲解“高山仰止”一词的来源和意义1.3 教学方法采用讲解、讨论、问答等方式进行教学1.4 教学步骤1.4.1 简要介绍《论语》及“高山仰止”的来源1.4.2 讲解“高山仰止”的意义和内涵1.4.3 引导学生思考“高山仰止”在现实生活中的应用第二章:《论语》概述2.1 教学目标让学生了解《论语》的基本内容和特点引导学生认识到《论语》在儒家学说中的重要性2.2 教学内容简介《论语》的基本内容、结构及特点阐述《论语》在儒家学说中的地位和影响2.3 教学方法采用讲解、分析、讨论等方式进行教学2.4 教学步骤2.4.1 简介《论语》的基本内容、结构及特点2.4.2 阐述《论语》在儒家学说中的地位和影响2.4.3 引导学生思考《论语》对个人修养的启示第三章:“高山仰止”的内涵3.1 教学目标让学生深入理解“高山仰止”的内涵引导学生学会运用“高山仰止”的精神境界3.2 教学内容讲解“高山仰止”在《论语》中的具体含义分析“高山仰止”所体现的儒家精神境界3.3 教学方法采用讲解、分析、讨论等方式进行教学3.4 教学步骤3.4.1 讲解“高山仰止”在《论语》中的具体含义3.4.2 分析“高山仰止”所体现的儒家精神境界3.4.3 引导学生思考如何运用“高山仰止”的精神境界第四章:“高山仰止”在现实生活中的应用4.1 教学目标让学生学会将“高山仰止”的精神境界运用到现实生活中引导学生树立正确的人生观和价值观4.2 教学内容探讨“高山仰止”在现实生活中的具体应用引导学生树立正确的人生观和价值观4.3 教学方法采用讲解、讨论、问答等方式进行教学4.4 教学步骤4.4.1 探讨“高山仰止”在现实生活中的具体应用4.4.2 引导学生树立正确的人生观和价值观4.4.3 举例说明如何践行“高山仰止”的精神境界第五章:课程总结5.1 教学目标让学生回顾本节课所学内容引导学生深入思考“高山仰止”的意义和价值5.2 教学内容回顾本节课所学内容引导学生深入思考“高山仰止”的意义和价值5.3 教学方法采用讲解、讨论、问答等方式进行教学5.4 教学步骤5.4.1 回顾本节课所学内容5.4.2 引导学生深入思考“高山仰止”的意义和价值5.4.3 总结本节课的主要收获第六章:案例分析6.1 教学目标让学生通过案例分析,更加深入理解“高山仰止”的内涵引导学生学会将“高山仰止”的精神境界运用到实际生活中6.2 教学内容分析现实生活中的案例,展示“高山仰止”的精神境界引导学生从案例中汲取经验,提升自身修养6.3 教学方法采用案例分析、讨论、问答等方式进行教学6.4 教学步骤6.4.1 选取典型案例,让学生了解案例中人物如何践行“高山仰止”的精神境界6.4.2 引导学生对案例进行分析,讨论案例中人物的言行举止如何体现“高山仰止”的内涵6.4.3 让学生从案例中汲取经验,思考如何将“高山仰止”的精神境界运用到实际生活中第七章:小组讨论7.1 教学目标让学生通过小组讨论,分享对“高山仰止”的理解和感悟引导学生学会倾听他人观点,提高团队协作能力7.2 教学内容学生分组进行讨论,分享对“高山仰止”的理解和感悟引导学生学会倾听他人观点,提高团队协作能力7.3 教学方法采用小组讨论、分享、问答等方式进行教学7.4 教学步骤7.4.1 学生分组,每组选择一个话题,展开讨论7.4.2 各组派代表分享讨论成果,分享对“高山仰止”的理解和感悟7.4.3 引导学生学会倾听他人观点,对不同观点进行思考和探讨第八章:实践活动8.1 教学目标让学生通过实践活动,体验“高山仰止”的精神境界引导学生将理论知识运用到实际操作中,提高实践能力8.2 教学内容组织实践活动,让学生在实际操作中体验“高山仰止”的内涵引导学生反思实践活动中的体验,总结经验教训8.3 教学方法采用实践活动、分享、问答等方式进行教学8.4 教学步骤8.4.1 组织实践活动,如志愿者服务、社区交流等8.4.2 让学生在实践活动中践行“高山仰止”的精神境界8.4.3 引导学生反思实践活动中的体验,总结经验教训第九章:课程评价9.1 教学目标让学生了解课程评价的目的和意义引导学生积极参与课程评价,提高自我认知9.2 教学内容讲解课程评价的目的、意义和方法引导学生积极参与课程评价,提高自我认知9.3 教学方法采用讲解、问答、讨论等方式进行教学9.4 教学步骤9.4.1 讲解课程评价的目的、意义和方法9.4.2 引导学生积极参与课程评价,提出意见和建议9.4.3 对课程评价结果进行总结和反馈第十章:课程总结与展望10.1 教学目标让学生回顾整个课程的学习过程,总结收获和成长引导学生展望未来,将“高山仰止”的精神境界融入日常生活10.2 教学内容回顾整个课程的学习过程,总结收获和成长引导学生展望未来,将“高山仰止”的精神境界融入日常生活10.3 教学方法采用讲解、讨论、问答等方式进行教学10.4 教学步骤10.4.1 回顾整个课程的学习过程,总结收获和成长10.4.2 引导学生展望未来,思考如何将“高山仰止”的精神境界融入日常生活10.4.3 总结课程的主要收获,强调“高山仰止”在个人成长中的重要性重点解析本文主要介绍了《论语》中的“高山仰止”一词的内涵及其在现实生活中的应用。