麦克斯韦方程和规范理论的观念起源_杨振宁

- 格式:pdf

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:7

2022感动中国杨振宁人物事迹心得《感动中国》是中央广播电视总台一档精神品牌节目,传播正能量,弘扬社会正气,在观众中口碑极佳,被媒体誉为“中国人的年度精神史诗”。

以下是小编为您整理的2022感动中国杨振宁人物事迹心得【五篇】,衷心希望能为您提供帮助!感动中国杨振宁人物事迹心得1要搞清楚杨振宁的成就,我们就必须从理论物理学的发展说起。

我们都知道,伽利略、牛顿等人被认为是科学的奠基人,尤其是牛顿给科学定下了研究的范式。

牛顿的力学定律和万有引力定律是经典物理学的基石理论,他统一了天上和地上的物理学。

后来,科学家开始了解电磁学领域的物理学现象,并开始着手研究。

最终是麦克斯韦提出了麦克斯韦方程统一了电现象和磁现象,预言了电磁波的存在,且光是一种电磁波。

再后来,由于科技的进步,科学家们可以研究更小尺度的物理学现象和更大尺度的物理学现象。

在大尺度上,爱因斯坦提出了相对论,解释了在接近光速状况下的物理学现象,广义相对论又对引力的本质进行了进一步的诠释。

在小尺度上,也就是微观尺度上,以普朗克、爱因斯坦、波尔、薛定谔、海森堡、狄拉克为首的科学家,他们搞出了一套量子力学。

一般来说,我们把牛顿和麦克斯韦的理论看成是经典物理学的支柱性理论,而把相对论和量子力学看成是现代物理学的支柱性理论。

那么在量子力学之后呢?物理学到底朝着什么方向发展呢?科学家发现,他们在研究理论时,常常把看似完全不同的现象进行统一。

那么问题就来了,是不是所有的物理学现象都可以用一个简单的理论来诠释呢?这种理论被物理学家们称为:大一统理论。

可以说,几乎所有物理学家毕生的梦想都是实现大一统理论,无论是爱因斯坦还是牛顿都尝试过,然后他们都失败了。

不过,自打量子力学发展后,物理学家们就不断往那个方向尝试。

他们希望结合相对论和量子力学,利用“粒子”“场”“四大作用”来诠释,这被称为:标准模型。

这些理论基本上是近几十年才逐渐发展起来,而在这个理论构建的过程中,杨振宁起到了十分关键的作用,他到现在为止,极具开创性的研究成果有十多篇,其中获得诺奖的“宇称不守恒”只能勉强排到第三,公认最好的成果是杨米尔斯理论,是杨振宁和他的研究生助理米尔斯一同做出来的成果。

杨振宁简介1、生平简介:杨振宁(Chen Ning Yang 1922~)美籍华人,理论物理学家,1922年10月1日生于安徽省合肥县(今合肥市)。

在西南联合大学物理学系,在吴大猷指导下完成学士论文,1942年毕业后即入研究院深造,在王竹溪指导下研究统计物理学。

1945年赴美,入芝加哥大学做研究生,深受E•费米熏陶,在导师E·特勒的指导下完成博士论文,1948年获博士学位1948~1949年任芝加哥大学教员,1949~1955年在普林斯顿高级研究院工作,1955~1966年任该所教授,1966年任纽约州立大学石溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任新创办的该校理论物理研究所所长,美国总统授予他1985年的国家科学技术奖章。

1984年12月27日,北京大学授予杨振宁名誉教授证书。

2、科学成就:杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括基本粒子、统计力学和凝聚态物理学等领域。

对理论结构和唯象分析他都有多方面的贡献。

他的工作有特殊的风格:独立性与创建性强,眼光深远。

⑴在粒子物理学方面,他最杰出的贡献是1954年与R•L•密耳斯共同提出杨•密耳斯场理论,开辟了非阿贝耳规范场的新研究领域,为现代规范场理论(包括电弱统一理论、量子色动力学理论、大统一理论、引力场的规范理论……)打下了基础。

杨-密耳斯场方程最近被数学家S•唐纳森引用,获得了拓扑学上的重大突破。

⑵杨振宁在粒子物理学方面的另一项杰出贡献是:在1956年和李政道合作,深入研究了当时令人困惑的θ-τ之谜──即后来所谓的K介子有两种不同的衰变方式。

一种衰变成偶宇称态,一种衰变成奇宇称态;如果弱衰变过程宇称守恒,则它们必定是两种宇称状态不同的K介子。

但从质量和寿命来看,它们又应是同一种介子。

──杨振宁和李政道通过分析认识到,很可能在弱相互作用中宇称不守恒。

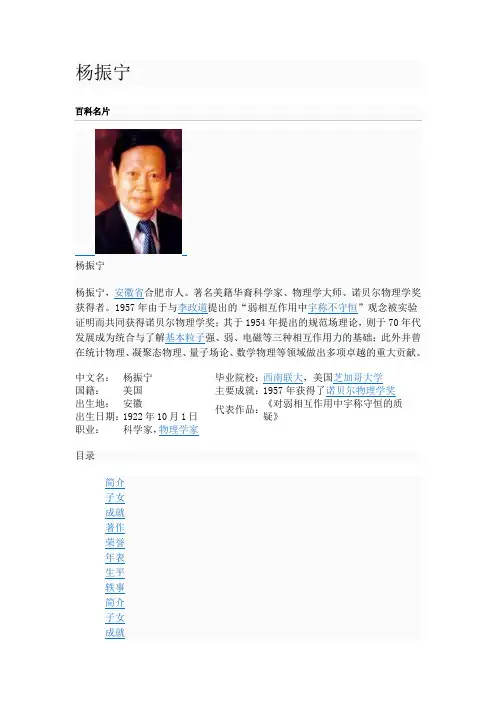

杨振宁中文名:杨振宁国籍:美国出生地:安徽出生日期:1922年10月1日职业:科学家,物理学家毕业院校:西南联大,美国芝加哥大学主要成就:1957年获得了诺贝尔物理学奖代表作品:《对弱相互作用中宇称守恒的质疑》目录杨振宁与翁帆婚纱照教育交流做了大量工作。

他受聘为北京大学、复旦大学、中国科学技术大学、中山大学、南开大学等校的名誉教授,中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。

1957年,杨振宁与李政道因共同提出宇称不守恒理论而获得了诺贝尔物理学奖。

他们两个人是最早获得诺贝尔奖的中国人。

后二人因排名先后的问题交恶。

1962年因为《纽约客》的一篇文章,两人正式决裂。

杨振宁七岁的儿子杨光诺曾杨振宁与翁帆说,“我要一人得诺贝尔奖。

”1989年他写给已故中研院长吴大猷的信,向老师报告两人合作情形。

吴大猷覆信说:“整件事是一极不幸的事,我想实情是不能永远掩盖著的,所以我希望大家都不再在世人前争,而让实情慢慢的展现出来。

”1977年他和梁恩佐等人在波士顿创办了“全美华人协会”,促进中美关系。

获奖1980年杨振宁获得拉姆福德奖(Rumford),1986年获得美国国家科学奖章。

情感婚姻杨振宁现居于北京清华大学,同时身兼广东东莞理工学院名誉校长。

杨振宁的结发太太是杜聿明的女儿杜致礼,2003年10月因病过世。

2004年底至2005年初,82岁高龄的杨振宁与28岁广东外语外贸大学翻译系硕士班学生翁帆再一次步入婚姻殿堂。

杨振宁和翁帆(20张)编辑本段子女1951年长子杨光诺出生,杨光诺成为了一位电脑工程师,1958年次子杨光宇出生,他成为了一位化学家,1961年女儿杨又礼出生,她成为了一个医生。

目前,三个子女全部定居美国。

杨振宁风采(19张)编辑本段成就杨振宁对物理学的贡献范围很广,包括粒子物理学、统计力学和凝聚态物理学等。

除了同李政道一起发现宇称不守恒之外,杨振宁还率先与米尔斯(ls)提出了“杨-米尔斯规范场”,与巴克斯特(R.Baxter)创立了“杨振宁-巴克斯方程”。

杨振林在国家天文台的演讲内容演讲,也是学术及交流的一种方式,在物理学界,杨振林先生可以说是声望很高了,下面来说说杨振林在国家天文台的演讲内容,一起来看看。

今年,我台邀请到杨振宁先生来台里做报告。

杨先生是当前活着的物理学家中最为杰出者之一,而且他已95岁高龄,他的这次报告实为我台学术演讲上空前之盛事。

由于想来参加的人非常多而场地有限,台里只好发入场券,真是一票难求。

好在即使不在场的人也可以看网络直播。

我自己此前听过两次杨先生的报告,一次在清华大学,一次在中科院物理所,那都是二十多年前的事了。

因此这次也早在进入会场,选了一个靠前的座位。

下午4时,杨振宁先生准时来到天文台,走上讲台。

报告由陈建生院士主持。

杨先生做了题为麦克斯韦方程和规范理论起源的演讲。

杨先生在报告中回顾了规范理论的发展历史,既有他对这段历史文献资料仔细研究得出的结论,又有他自己和米尔斯提出非阿贝尔规范场的历史过程。

杨先生首先回顾了电磁理论早期的发展历史。

最早,数学很强的安培给出的磁力与电流的关系是基于超距作用的概念。

法拉第不懂数学,但他首先通过实验研究拒绝了超距作用的观念,并提出了一个模糊的几何概念:electro-tonic state, 但未能给出精确的定义。

麦克斯韦23岁从剑桥大学毕业后决心研究电学理论。

仅仅2年后,他就写出了他经典的3篇电磁学论文中的第1篇。

在这一篇论文里,受到汤姆森论文的启发,麦克斯韦写出了磁场强度等于矢量势的旋度的公式:H=▽×A,这里的A现在称为矢量势,就是法拉第的electro-tonic state。

杨先生特别指出,尽管一般科学史家往往把麦克斯韦在第2篇论文中发现位移电流作为其最大贡献,但实际上写出这一公式也是麦氏的重大贡献。

杨先生也饶有兴趣地讨论了麦氏受旋涡理论启示发现位移电流的过程,但表示今天我们已很难完全理解麦氏当时的思路了,他自己曾几次仔细研究麦氏的推理过程也未能成功。

麦克斯韦终其一生都用矢量势A表述他的方程,但由于A不是直接可观测量,因此麦氏之后的海维赛、赫兹等人都不喜欢这一点,他们致力于在电磁场方程中消除A而仅使用电磁场强度E和H,但今天我们知道,由于量子力学Aharonov-Bohm 效应,A实际上有基本的意义,是不能被消除的。

感动中国杨振宁人物事迹心得6篇感动中国杨振宁人物事迹心得 (1) 老英雄张富清60多年深藏功名,一辈子坚守初心、不改本色,事迹感人。

在部队,他保家卫国;到地方,他为民造福。

他用自己的朴实纯粹、淡泊名利书写了精彩人生,是广大部队官兵和退役军人学习的榜样。

在张富清身上,集中体现了“奉献精神”。

奉献是张富清的灵魂,张富清是奉献精神的使者。

新时代,我们要学习张富清奉献精神。

学习张富清一辈子坚守初心的奉献精神。

革命战争年代,勇敢冲锋;和平时期,不怕偏远。

初心在心,始终如一,为了党和人民的利益,永远是奉献、奉献、再奉献。

深藏功名,坚守奉献,这就是新时代我们奔跑者应该具备的精神,奔跑不是为了自己,而是为了人民,为了国家,为了中华民族的伟大复兴。

奉献精神是奔跑的营养,奔跑有奉献,奔跑有力量,有速度。

新时代,我们都在奔跑,我们应该用奉献精神去奔跑,奔跑出一个辉煌的成绩。

学习张富清不改本色的奉献精神。

不论是在战场,还是在地方,张富清始终保持着一个英雄的本色,对党忠诚,对人民忠诚,没有任何个人的名利,甚至刻意尘封功绩,连儿女也不知情。

这种本色很淳朴,很洁白,没有任何私欲,没有任何功利。

这样的英雄本色最伟大,最可贵。

中华民族正是因为有这样的英雄本色,才能创造中华民族伟大成就的色彩斑斓。

我们从张富清身上看到了生活中的无数“活雷锋”,看到了我国国防科技事业做出巨大贡献的科学家,这些默默奉献的无名英雄,是中华民族力量的源泉,是中华民族追梦的强大能量。

感动中国杨振宁人物事迹心得 (2) “哎哟——”张桂梅异常痛苦地哼了一声,严重的类风湿病等疾病磨着她的身体。

每次坐在稍矮一点的凳子上,她都只能在学生和家长的搀扶下缓慢站起。

“张老师,喝口水,休息一下吧?”学生家长心疼地问。

“没时间了,我还要去好几个学生家。

”张桂梅笑笑说,挥了挥贴满膏药的手。

在同事和乡村干部的搀扶下,张桂梅走下乡村公路,沿着山间小路艰难地走到学生家里。

告别时,她又在学生及家长的搀扶下走上公路,拖着疼痛的双腿上车……这是今年国庆期间,云南丽江华坪女子高级中学校长、华坪县儿童福利院院长张桂梅到学生家里家访时的场景。

近日,有一则杨振宁谈造物主的视频在网上流传得很火,视频只有短短两分钟,杨振宁也只说了为数不多的几段话,但就是这几段话,在网上引起了巨大的争议。

因为杨振宁在视频里亲口承认“相信造物主(者)是存在的”。

杨振宁原话是这么说的:如果你问有没有一个造物者,那我想是有的,因为整个世界的结构它不是偶然的,你看麦克斯韦方程式妙不可言,它不可能是偶然的,偶然不能搞出这么妙的东西。

很多人看完视频后,就根据这段话认为杨老相信造物主,从而认为他信仰上帝,信仰宗教。

真相究竟如何呢?顶级物理学家杨振宁又怎么会相信宗教,相信造物主是存在的呢?杨振宁口中的造物主与宗教里的神不是一回事答案其实就在那段视频中。

人的大脑都有一种不好的习惯,就是只喜欢听自己愿意听到的观点。

其实那段视频中,杨振宁一开头就明确否定了“人形上帝”的存在,他是这么说的: 如果你问有没有上帝,如果你问的上帝是人形状的,那我想没有。

可惜的是,很多人都将这句话有意无意地忽略掉了。

紧接着,杨振宁阐述了他对造物主的看法,也就是在网上引起巨大争议的那段话。

但说完这段话后,他又赶紧解释了造物者的含义,原来这不是宗教里具有人格的无所不能的神或者上帝,而是物理学范畴里的,推动宇宙产生和发展的巨大又神奇的力量,这种力量还有一个专门的名称来描述,叫作“第一推动”。

所以杨振宁确实认可造物主存在,但他说的造物者,不是宗教人士口中的神或者上帝,而是推动我们宇宙演化的第一动力,你可以称它为上帝,也可以称它为造物主或者其他什么名字。

因此这段视频非但不能证明杨振宁信仰宗教,恰恰相反,这正是他不信仰宗教的绝好证明!不是第一次深陷宗教信仰旋涡,杨振宁曾公开辟谣自己的宗教信仰事实上,这已经不是杨振宁第一次深陷宗教信仰旋涡了。

2014年,有一篇题为《杨振宁:佛教与科学是彻底相容的》的文章在网上热传,很多人看到文章后大跌眼镜,不敢相信这居然出自杨老之口。

事出反常必有妖,后经证实,这的确是一篇伪作,是好事者冒杨振宁之名发表的。

杨振宁为什么可以比肩爱因斯坦杨振宁为什么可以比肩爱因斯坦?杨振宁是清华大学高等研究所和南开大学理论物理实验室的创始人。

他为中国培养了10多名院士。

他不仅为中国和世界做出了巨大贡献,而且在科学史上发挥了重要作用。

杨振宁本人是很谦虚的,从来没有说他自己多牛。

说他比肩爱因斯坦,是因为杨振宁有13项诺贝尔奖级别的研究,特别是和r.l.米尔斯合作提出非阿贝尔规范场理论,是现代规范场论的基础。

现代规范场是基础理论物理学的集大成。

已经有50多个诺贝尔奖获得者的得奖与杨振宁的非阿贝尔规范场理论有关。

许多人认为他对物理学的贡献是非宇称守恒。

事实上,杨振宁对物理学的贡献远远不止于此。

他在统计物理学方面也有很高的地位,更高的成就是规范场理论。

电磁学的基础是麦克斯韦方程式。

那组方程式有一个性质叫做规范不变性,所以最早关于规范场的理论就是电磁学。

电磁学加上量子力学就成为量子电动力学,这个理论是最成功的一个物理理论之一。

后来实验上发现同位旋是一个守恒量子数,性质和电磁场中电荷守恒有些类似。

杨先生由此就问为什么不可以把同位旋守恒的性质也变成一个规范场的理论呢?他告诉我,他在做学生的时候就在考虑这个问题。

1954年他把这个问题解决了,提出了现在所谓的非阿贝尔的规范场理论。

近几十年来,理论物理中一个非常重要的探索是找到一个完整的弱作用理论,但一直没有成功。

20世纪60年代,物理学家grashaw、Weinberg和Salam引用了杨先生1954年的文章中的数学结构,即非阿贝尔规范场理论的数学结构,来构建一个完整的弱相互作用理论。

当杨先生和米尔斯在1954年写这篇文章时,杨-米尔斯规范场并没有被认为是物理学,而只是一个可能对物理学有用的数学结构。

但是到了1972年,这个简单而美丽的数学结构被正式确认为物理学的基本结构和完全弱相互作用理论的基础。

从物理基本规律看,相互作用可以分为四类:一类是电磁作用,根基是麦克斯韦方程组;另一种是万有引力,比如太阳和地球之间的吸引力,万有引力理论,现在当然公认爱因斯坦的理论最成功;而弱作用理论的基本数学结构是由杨先生和米尔斯所提出的,所以从长期的物理发展的观点来看是非常重要的一个贡献;还有一种相互作用是强作用。

杨振宁作者简介:聂华桐,世界著名理论物理学家,清华大学高等研究院(原清华大学高等研究中心)原院长,中科院外籍院士。

曾任美国纽约州立大学教授,1992年被中国国家外国专家局授予友谊奖,曾任中国国务院国外智力引进办公室顾问、中美人才交流基金会理事。

1997年,杨振宁创建清华大学高等研究院,并邀请聂华桐回国工作。

聂华桐到北京后担任研究中心主任,当即为研究中心捐献10万美金。

后再次捐献20万美金。

(按:杨振宁从海外邀请回一流学者数十位,其中有7个人做到中科院外籍院士,聂华桐即其中之一,杨振宁创建的学术机构培养出本土院士10人以上,大学(副)校长5人以上。

)清华大学前校长顾秉林对杨振宁作出了高度评价,“杨先生是我国科学工作者的一面旗帜”。

顾秉林透露,他任校长时杨振宁推荐了著名计算机专家姚期智来清华任教,为后来清华引进大量高端人才起到了十分重要的作用。

“他还把在清华的工资都捐了出来,用于引进人才和培养学生。

”清华大学前校长王大中:“清华物理系有今天的成就,杨教授功不可没。

”清华大学前校长陈吉宁:“在杨振宁推动下成立的清华大学高等研究院,不仅在学术前沿研究方面做出了重要贡献,也对清华大学的办学理念和管理体制产生了深远的影响,为学校建设世界一流大学发挥了重要作用。

”广东海洋大学校长,广东省科协党组书记、副主席何真:“诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授经常参加国内的学术交流,国内已有不少地方通过杨振宁教授引进了不少‘少壮派’高端人才,这其中包括杨振宁教授的弟子。

”中国科普研究所政策室主任郑念:杨先生对中国教育、对中国科技发展、对中国科学文化的发展都是贡献至伟的。

尤其是在拨乱反正之初,杨先生在促进中国高层领导调整航向,走上科教兴国和重视知识价值的轨道,致力于促进中国教育改革,推动中国学者走向国际等方面都做出了积极努力,贡献了自己的力量。

文/聂华桐中国科学院外籍院士杨振宁先生是安徽省合肥市人,我来到这儿感到特别亲切和高兴,我跟杨先生相识多年了,对他的做人以及做学问的成就和态度有一点了解,今天向大家作个介绍。

美与物理学--杨振宁十九世纪物理学的三项最高成就是热力学、电磁学与统计力学。

其中统计力学奠基于麦克斯韦(J. Maxwell , 1831 - 1879)、波耳兹曼(L. Boltzmann , 1844 - 1905)与吉布斯(W. Gibbs , 1839 - 1903)的工作。

波耳兹曼曾经说过:一位音乐家在听到几个音节后,即能辨认出莫扎特(Mozart)、贝多芬(Beethoven)或舒伯特(Schubert)的音乐。

同样,一位数学家或物理学家也能在读了数页文字后辨认出柯西(Cauchy)、高斯(Gauss)、雅可比(Jacobi)、亥姆霍兹(Helmholtz)或克尔期豪夫(Kirchhoff)的工作。

对于他的这一段话也许有人会发生疑问:科学是研究事实的,事实就是事实,那里会有甚么风格关于这一点我曾经有过如下的讨论:让我们拿物理学来讲吧。

物理学的原理有它的结构。

这个结构有它的美和妙的地方。

而各个物理学工作者,对于这个结构的不同的美和妙的地方,有不同的感受。

因为大家有不同的感受,所以每位工作者就会发展他自己独特的研究方向和研究方法。

也就是说他会形成他自己的风格。

今天我的演讲就是要尝试阐述上面这一段话。

我们先从两位着名物理学家的风格讲起。

一、狄拉克狄拉克(P. Dirac , 1902 - 1984)是二十世纪一位大物理学家。

关于他的故事很多。

譬如:有一次狄拉克在普林斯顿大学演讲。

演讲完毕,一位听众站起来说:“我有一个问题请回答:我不懂怎么可以从公式(2)推导出来公式(5)。

”狄拉克不答。

主持者说:“狄拉克教授,请回答他的问题。

”狄拉克说:“他并没有问问题,只说了一句话。

”这个故事所以流传极广是因为它确实描述了狄拉克的一个特点:话不多,而其内含有简单、直接、原始的逻辑性。

一旦抓住了他独特的、别人想不到的逻辑,他的文章读起来便很通顺,就像“秋水文章不染尘”,没有任何渣滓,直达深处,直达宇宙的奥秘。

杨振宁的个人事迹材料杨振宁的人物事迹1.群英荟萃杨振宁本科毕业获理学学士学位后,考入研究院理科研究所物理学部读研究生。

读研究生期间,杨振宁住在联大昆中北院研究生宿舍。

与他同室居住的有凌宁、金启华和顾震潮,黄昆和张守廉也偶尔来住几天。

这些中华民族未来的精英们聚于一起,在陋室里交谈切磋,结伴探索着科学的奥秘。

2.杨门长子作为杨家长子,杨振宁为鼓励弟妹多念书,还订出了一些颇为吸引人的规则:一天之中,谁念书好、听母亲的话、帮助做家务、不打架、不捣乱就给谁记上一个红点,反之就要记黑点。

一周下来,谁有三个红点,谁就可以得到奖励———由他骑自行车带去昆明城里看一次电影。

3.名师高徒杨振宁读联大物理学系时,给他上一年级普通物理课的是擅长实验的物理学家赵忠尧教授,上二年级电磁学课的是著名学者吴有训教授,上力学课的是在广义相对论等方面颇有研究的著名学者周培源教授等。

但对杨振宁来说,除了物理系直接教他的这些教授们外,父亲杨武之对他的影响也是相当大的。

杨振宁在学校里,遇有不懂的问题、碰上难以处理的事,总是经常跑到数学系办公室向父亲请教。

杨振宁还多次说过:“在联大给我影响最深的两位教授是吴大猷先生和王竹溪先生。

”1942年,杨振宁本科毕业时,选了《用群论方法于多原子的振动》作毕业论文,并请吴大猷做论文导师。

杨振宁在研究生院读书时,受王竹溪教授的教育和引导,对统计物理发生了兴趣。

1944年研究生毕业时,杨振宁请王竹溪教授作硕士论文的指导老师,在其指导下又非常成功地写出了硕士论文,《超晶格》即为其中的一部分。

1983年王竹溪教授不幸逝世,杨振宁发来唁电说:“我对统计物理的兴趣即是受了竹溪师的影响。

”杨振宁还回忆道:“以后四十年间,吴先生和王先生引导我走的两个方向———对称原理和统计力学———一直是我的主要研究方向。

”杨振宁在研究生院期间听了马仕俊教授的课后,开始注意“场论”,并对变形物体热力学也非常感兴趣。

1957年12月10日,35岁的杨振宁和31岁的李政道因共同在美国《物理评论》上发表《对弱相互作用中宇称守恒的质疑》一文登上了斯德哥尔摩诺贝尔奖领奖台。

为什么李政道不出名?杨振宁与李政道1956年合作,提出了“弱相互作用中宇称不守恒理论”,共同获得诺贝尔奖。

但是之后,大概是1960年,两人便分道扬镳了。

为什么呢?领诺贝尔奖的时候,两人几乎是齐名的,甚至于李政道比杨振宁的名气还要高点。

当时的想法是李政道提出的,但是李政道得数学不够好,所以才邀请杨振宁参与,但杨振宁却把自己的名字署在李政道的前面,这才是他俩关系破裂的最大原因。

打个比方,两个人去寻宝藏,一个人拥有宝藏的钥匙,一个拥有宝藏的地图,那么谁的作用大呢?这个就各持观点了。

但是后来杨振宁又向前迈了一步,换一种说法,杨振宁现在已经接近山顶,能够看到爱因斯坦的背影了。

在诺贝尔奖之前,1952年,杨振宁的“杨米尔斯方程式”就现世了,在这一基础上所建立的规范物理是整个近现代物理的基石。

抛出两人的矛盾不谈,在目前看,无论国际还是国内,杨振宁的成果都比李政道多。

杨振宁是20世纪中继爱因斯坦和费米之后,第三个具有全面的知识和才能的“物理学全才”。

因此,不论在美国还是在中国,杨振宁都比李政道的名气大。

在没有国界的科学,杨振宁的名气更是远超李政道。

李政道在科学上的最大成就,就是使他获得诺贝尔奖的弱相互作用下宇称不守恒。

而弱相互作用下宇称不守恒,却不是杨振宁的最大成就,杨米尔斯方程(非阿贝尔规范场理论)是杨振宁的最大成就,要远远超出弱相互作用下宇称不守恒。

除此之外,杨振宁在科学上还有多项重大贡献。

杨振宁90岁生日时,清华大学送给他一件生日礼物——一块黑色大理石立方体,4个侧面上刻下了杨振宁在物理学上的13项重大贡献。

最重要的是三项:1954年的杨米尔斯定律、1956年的宇称不守恒定律、1967年的杨-巴克斯特方程。

1994年,杨振宁获得鲍尔奖(北美金额最高的科学奖),获奖词是这样的:For the formulation of a general field theory which synthesizes the physical laws of nature and provides us with an understanding of the fundamental forces of the universe. As one of the conceptual masterpiecesof the twentieth century explaining the interaction of subatomic particles, his theory has profoundly reshaped the development of physics and modern geometry during the last forty years. This theoretical model, already ranked alongside the works of Newton, Maxwell, and Einstein, will surely have a comparable influence on future generations. These scientific contributions combined with his championing of understanding between China and the Western world and his promotion of science education among the youth in all corners of the globe reflect the scientific and humanitarian genius of Franklin himself.(授奖给杨振宁是因为他提出了一个广义的场论,这个理论综合了有关自然界的物理规律,为我们对宇宙中基本的力提供了一种理解。

物理学界地位排名

在物理学界,对于物理学家的地位排名通常是根据他们的贡献和影响力来进行的。

以下是一些被广泛认为是物理学界中地位较高的物理学家:

1.牛顿(Isaac Newton):牛顿因其三大定律和万有引力定律,以及

发展微积分学而被誉为物理学之父。

2.爱因斯坦(Albert Einstein):爱因斯坦因相对论、光电效应等理

论对现代物理学的发展产生了深远影响。

3.麦克斯韦(James Maxwell):麦克斯韦统一了电磁学,提出了著

名的麦克斯韦方程组,为电磁理论的发展奠定了基础。

4.杨振宁(Chen-Ning Yang):杨振宁在粒子物理领域有着重要贡

献,与李政道一起获得了诺贝尔物理学奖,被认为是现存物理学家

中贡献较大的一位。

5.波尔(Niels Bohr):波尔在量子力学领域有着开创性的工作,特

别是他对原子模型的研究。

6.理查德·费曼(Richard Feynman):费曼以其在量子电动力学和粒

子物理学方面的工作而闻名。

7.狄拉克(Paul Dirac):狄拉克对量子力学和量子场论做出了重要

贡献,预言了反物质的存在。

这些物理学家的理论和发现对物理学乃至整个科学世界都产生了深远的影响。

然而,需要注意的是,物理学是一门不断发展的科学,新的理论和发现可能会改变人们对于物理学家地位的看法。

此外,不同的评价标准和时代背景也可能导致不同的排名结果。

功利性推动科学研究的例子随着时代的进步,随着人们对杨振宁了解的加深,越来越多的中国人意识到,科学要去功利化,要重视理论研究,如任正非所说:在科学探索的道路上,我国比较重视实验科学,对理论研究不够重视。

现在也一样,公司不能目光短浅,只追求实用主义,那有可能会永远都落在别人后面。

网上有很多人对杨振宁的误解很大,觉得他“没有明显的作用”,这其实是一种无知带来的局限性。

对于伟大的人物,人们通常因为不理解而“举世非之”,特别是对于还在世的伟大人物,更是吹毛求疵。

实际上,相比杨振宁的创造性贡献,他的一些“儿女私情”其实真的不应该成为人们的关注点。

经济学家张五常曾说,“我辈无一人堪比任正非”,他还表示,中国算得上是科学天才的有一个杨振宁,算得上是商业天才的有一个任正非,其他的天才虽然有很多,但恐怕不容易打进史书里去。

这个评价太高了,这是在说杨振宁和任正非能够名垂青史啊。

杨振宁,世界级物理学家。

1957年,杨振宁因提出弱相互作用中宇称不守恒原理,与李政道一起获得诺贝尔物理学奖。

另外,杨振宁提出的“杨-米尔斯规范场”论是20世纪物理学公认的最为重要的成就之一。

我们知道,20世纪的物理学领域有三大里程碑:相对论,量子力学,规范场。

其中之一就是杨振宁的贡献,因此,杨振宁能与牛顿和爱因斯坦相提并论,并驾齐驱。

“杨-米尔斯方程”是“杨-米尔斯规范场”论的核心,不少诺贝尔奖获得者都受益于这个方程,在基础物理学领域,杨振宁可谓是奠基人,一代宗师。

打个比方,科学理论的研究,就像是打地基,应用则是起高楼,如果地基不稳当,那高楼盖得再漂亮也没有用。

比如我们的几大互联网公司规模很大,市值很高,但为什么不如华为受尊敬?因为它们是在应用层面的“花枝招展”,而华为是做通信、芯片、系统等基础层面的——这方面的重要性,相比这两年大家都体会到了。

做基础层面的研究很辛苦,投入和风险很大,是互联网公司看不上、不愿做的“脏活累活”,但华为“板凳要坐十年冷”,数十年来一直坚持投入研发,因此才有了今天的厚积薄发和高度。

杨振宁谈学习方法(转)1933年,我小学毕业,进了北平崇德中学。

当时,有一件事情对我是很重要的。

我父亲是教数学的,他发现我在数学方面有一些天才。

1934年夏天,父亲决定请一个人来给我补习,但他不是来补习我的数学,而是给讲习《孟子》。

第二年,又念了半个夏天,我可以把《孟子》从头到尾地背诵出来了。

现在想起,这是我父亲做的一个非常重要事情。

一个父亲发现自己的孩子在某一方面有才能时,最容易发生的事情,是极力把孩子朝这个方面推。

但当时我的父亲没有这样做。

他却要我补《孟子》,使我学到了许多历史知识,是教科书上没有的。

这对我有很大意义。

崇德中学对我比较有影响的,是图书馆里的书籍,譬如,当时有一本杂志,叫《中学生》,每个月厚厚一本,我每期都看。

从文学、历史、社会到自然科学,都有些好文章。

我记得特别清楚的,是有一篇文章,讲排列与组合。

我第一次接触到排列与组合这个概念,就是在这本杂志上。

另外,那时是30年代,1925-1927年,是20世纪物理学发生革命性变革时期,产生了量子力学,这是人类历史上最高的智慧革命之一。

今天我们看到的半导体、计算机、激光,如没有量子力学,就不可能产生。

当时,有一些物理学家写了一些科普书,国内有人翻译成中文,我从图书馆里借来,这些书给了我很丰富的营养,尽管有些内容,我不能完全理解,但对我很有帮助。

我对其中所描述的科学上新的发现、许多奇妙的几乎不可置信的知识,产生了向往的感觉,这对于我以后学物理,不是没有帮助的。

抗战爆发后,我们全家到了昆明,我考入了西南联大。

我在那里6年,是我一生做研究工作奠定基础的年代。

那时,学习空气非常浓厚,物理系举办了一系列讲座,其中有一个关于麦克斯韦方程的讲义。

麦克斯韦写了一个著名的方程式,这是19世纪物理学的最高峰。

这个方程式,到了20世纪,大家大大地了解了。

今天的无线电、电话……凡与电、磁有关的,都基于麦克斯韦方程式。

当时我才大学一年级,还不可能完全了解这个重要性,但听了这些演讲,吸收到当时的那种空气,还是很有好处的。

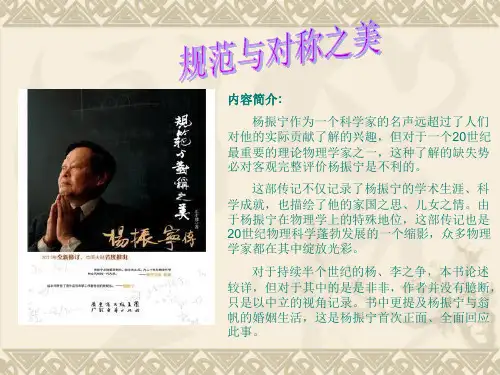

《规范场论与杨振宁》简介摘要:全文分三部分。

(一)以六句话概述《规范场论与杨振宁》一书内容,认为物理最高成就是《宇宙大爆炸》和《基本粒子内部结构》两个标准模型,最高理论是电磁场、引力场、规范场三大场论。

(二)《规范场论与杨振宁》以《时间简史》为参照物,从主题、内容、差异三方面加以评说。

(三)二书写作风格比较。

关键词:规范场论规范粒子实物粒子(一)《规范场论与杨振宇》是一部描述20世纪物理学前沿和发展历史的科普著作。

因为杨振宁是《规范场论》的原创者和开拓者,所以命名为《规范场论与杨振宁》。

全书由两部分构成。

第一部分为《规范场论入门》,是当代物理学的前沿,是由(美)k·莫里雅苏(MoriyaSu)撰写、王汉卿翻译的。

第二部分为《杨振宁是世界级的物理学大师——从规范场论在科学史中的地位看杨振宁的贡献和功绩》,由王汉卿撰写。

在书的扉页上,作者把全书的内容归纳为六句话,即:一个真实的宇宙;两个标准的模型;三个观念的世界;四个相互作用力;三个伟大的场论;六位科学的泰斗。

每当夜晚我们仰望太空时,看到的是满天的星星、浩渺无边的穹窿,这就是宇宙,一个真实的这宇宙。

人类对宇宙很感兴趣,很早就提出了两个古老的哲学问题,即:1.宇宙是怎么来的?2.宇宙的本源是什么(即,宇宙最终是由什么构成)?由于好奇心的驱使,人类很早就对宇宙不断地进行探索,努力地寻求解答。

这项任务也就自然地落在物理学和天文学的肩上。

自伽利略、牛顿以来,特别在20世纪,由于《相对论》和《量子力学》的诞生,物理学相继建立起《宇宙大爆炸》和《基本粒子内部结构》两个标准摸型,对两个古老的哲学问题作了比较圆满的解答。

物理学在探索研究宇宙的过程中,由于研究对象的特性和范围的差异,又形成了宏观世界、微观世界和宇观世界等三个观念世界。

一般说来,凡是以电磁理论描写的物体和现象,称为宏观世界;以量子力学描写的是微观世界;以相对论,特别以广义相对论的引力场描写的为宇观世界。

麦克斯韦方程和规范理论的观念起源麦克斯韦方程和规范理论是一种力学原理,是结合物理学和数学物理方法前进物理知识和技术的基础性原理。

早在1700年,物理学家惠更斯提出了机械原理,而1820年,美国物理学家和数学家麦克斯韦把这些原理组合在一起建立起麦克斯韦方程。

两种理论构成了现代物理 Newtonian mechanics 的基础。

一、麦克斯韦方程的起源1. 惠更斯的机械原理:1700年,物理学家惠更斯提出了“机械原理”,即物体受到力作用时会发生变动,这个力和变化的量之间具有规则性,可以用数学表达出来。

2. 麦克斯韦提出的“机械传动原理”:1802年,美国数学家和物理学家麦克斯韦提出了机械传动原理,即物体中的变动是通过力和势的作用和反作用的传动而发生的,而且变动的速度可由势的大小和物体的惯性质量来决定。

3. 麦克斯韦方程的提出:1820年,麦克斯韦把上述两个原理结合在一起,提出了麦克斯韦方程,即物体受力而发生变动,变动的速度由势的大小和惯性质量决定,而变动的方向则由力的方向确定,可以用数学表达出来。

二、规范理论的起源1. 威廉·乔姆斯基的规范理论:乔姆斯基是第一个提出规范理论的人,他认为物理行为的最基本的规律就是它必须有规范的方式,即物体间的作用必须遵循一定的结构,并按照”准则“去表达。

2. 拉格朗日的均匀本征:1788年,拉格朗日提出一个叫做“均匀本征”的概念,即物理学家应该坚持在某种特定的方面查找绝对规律,以便全面地研究自然界的运作。

3. 拉丁特的动态能量定理:1835年,拉丁特提出了动态能量定理,即物体的动能取决于其惯性质量以及受力的速度;此外,位置信息可从势的值来推算。

4. 卡曼的绝热定律:1850年,德国物理学家卡曼提出了“绝热定律”,即物体在热学变化过程中,按照一定的势梯度和力来发生变化。

5. 穆尔特洛夫的规范理论:穆尔特洛夫在1890年把上述四个原理整合起来,形成了规范理论。

该理论基于热学,动能,势和力这四种基本物理概念,假定物体间的作用遵循一定的准则,并用数学语言表达出来。