城市的空间结构与城市化--高一强化提高班《地理》下学期辅导第二章讲义2

- 格式:doc

- 大小:875.50 KB

- 文档页数:5

正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)

中小学教育网

高一强化提高班《地理》下学期辅导第二章讲义1

城市的空间结构与城市化

课程标准

运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成原因。

联系城市地域结构的有关理论,说明不同规模城市服务功能的差异。

运用有关资料,概括城市化的过程和特点,并解释城市化对地理环境的影响。

举例说明地域文化对人口或城市的影响。

课标点1、2

运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成原因。

联系城市地域结构的有关理论,说明不同规模城市服务功能的差异。

具体要求

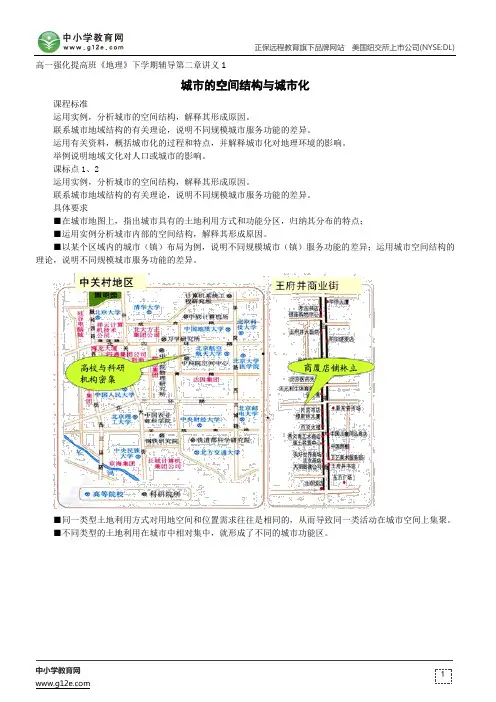

■在城市地图上,指出城市具有的土地利用方式和功能分区,归纳其分布的特点;

■运用实例分析城市内部的空间结构,解释其形成原因。

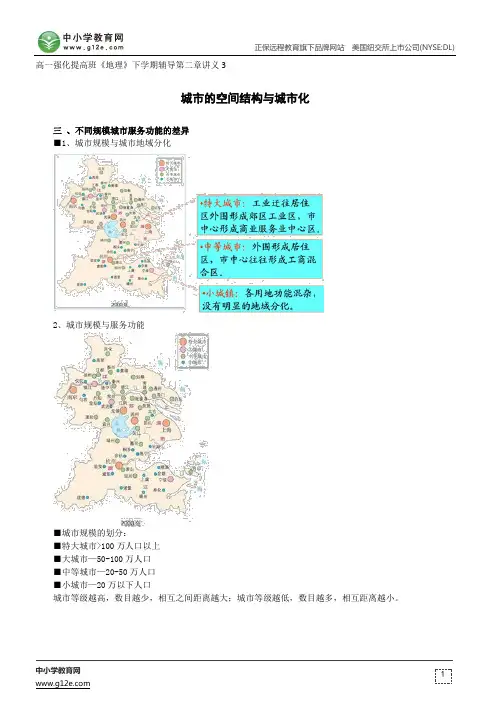

■以某个区域内的城市(镇)布局为例,说明不同规模城市(镇)服务功能的差异;运用城市空间结构的理论,说明不同规模城市服务功能的差异。

■同一类型土地利用方式对用地空间和位置需求往往是相同的,从而导致同一类活动在城市空间上集聚。

■不同类型的土地利用在城市中相对集中,就形成了不同的城市功能区。

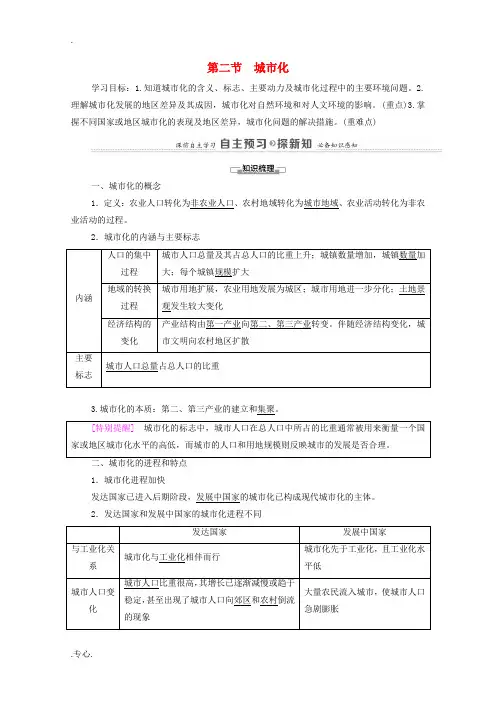

第二节城市化学习目标:1.知道城市化的含义、标志、主要动力及城市化过程中的主要环境问题。

2.理解城市化发展的地区差异及其成因,城市化对自然环境和对人文环境的影响。

(重点)3.掌握不同国家或地区城市化的表现及地区差异,城市化问题的解决措施。

(重难点)一、城市化的概念1.定义:农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程。

2.城市化的内涵与主要标志内涵人口的集中过程城市人口总量及其占总人口的比重上升;城镇数量增加,城镇数量加大;每个城镇规模扩大地域的转换过程城市用地扩展,农业用地发展为城区;城市用地进一步分化;土地景观发生较大变化经济结构的变化产业结构由第一产业向第二、第三产业转变。

伴随经济结构变化,城市文明向农村地区扩散主要标志城市人口总量占总人口的比重3.城市化的本质:第二、第三产业的建立和集聚。

[特别提醒]城市化的标志中,城市人口在总人口中所占的比重通常被用来衡量一个国家或地区城市化水平的高低,而城市的人口和用地规模则反映城市的发展是否合理。

1.城市化进程加快发达国家已进入后期阶段,发展中国家的城市化已构成现代城市化的主体。

2.发达国家和发展中国家的城市化进程不同发达国家发展中国家与工业化关系城市化与工业化相伴而行城市化先于工业化,且工业化水平低城市人口变化城市人口比重很高,其增长已逐渐减慢或趋于稳定,甚至出现了城市人口向郊区和农村倒流的现象大量农民流入城市,使城市人口急剧膨胀[误区警示] 逆城市化不是城市化的衰败,而是城市化扩展的一种新的形式,它是建立在城乡差别近乎消失、接近形成一体化的基础上的。

乡村、小城镇的交通、水电、信息等设施不断完善,再加上优越的自然风光,吸引了久居城市中心面对混浊空气、噪声的大城市居民到乡村和城镇居住或定居,从而导致逆城市化现象。

3.特大城市迅速发展:超大城市发展速度惊人。

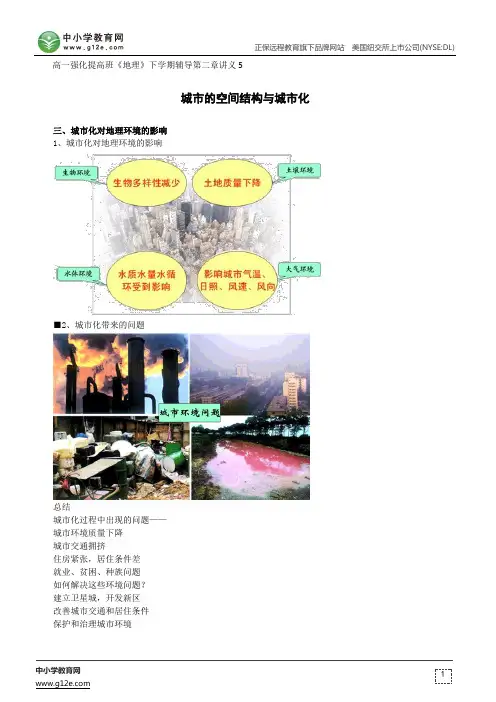

4.出现了巨大的城市带 (1)世界上最著名的六大城市带(2)共同特征⎩⎪⎨⎪⎧自然条件:中纬度平原地带政治经济:都是国家或大洲,乃至全世界的政治经济中心空间分布:大多呈带状延伸扩展三、城市化对地理环境的影响 1.城市化问题(1)城市环境问题:主要表现为大气污染、水污染、噪声污染、垃圾污染等。