蕨类植物组织培养研究进展

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

蕨类调查研究报告一、选题背景:蕨类(fern)是泥盆纪阶段的低地生长发育木生绿色植物的统称。

他们必须水份做为再造循环系统的一部分,且此后逐渐衍化出各种各样不一样的类型,在今日仍是一种活力很强的绿色植物。

蕨类植物门是植物界中的一门,约有两万个上下的种群,归属于输导组织绿色植物。

蕨类(羊齿类绿色植物)相比较初始的石松门多了真真正正的叶片,但相比较演变的种子植物(裸子植物和高等植物)则缺乏了种籽。

和全部的维管植物一样,蕨类拥有一个世代交替的生命期,由双套的孢子体和单做一套有点贵的配子体二者循环系统著。

和裸子植物与高等植物不一样的,配子体是一分散的人体器官。

就一般的印像来讲,蕨类是生长发育在昏暗湿冷的林地类角落,但实际上蕨类能够生长发育的栖地范畴要比这空出很多,亦有定居在高原地区的山区地带、干躁的荒漠岩地、水中或田野等地域的种群。

蕨类一般觉得大多数生长发育在特殊的边缘地带,一般是在自然环境限定了种子植物强盛的地区。

但一些蕨类则是这世界上最讨厌的野草,包含生长发育在美国堡垒的蕨属或生长发育在地球赤道周边湖水的满江红属,两者都产生了普遍且具攻击性的行业。

蕨类的栖地关键有四种特殊的种类:湿暗的山林、岩地的缝隙,尤其是能够遮挡所有太阳光的地区、泥塘和沼泽地等酸碱性湿地公园、及其地球赤道的树枝,在其中很多种群为附生植物。

很多蕨类和具备菌根的食用菌拥有关连性。

很多蕨类只生长发育在特殊的ph酸碱度下,如海金沙只生长发育在湿冷且强酸碱性的土地资源上,而球茎冷蕨则只生长发育在玄武岩上。

因而,掌握这种经常可以看到的“野草”,能够使我们知道蕨类在人们文化生活中的使用价值及其在大自然中的实际意义。

二、活动目标本探究性学习主题活动致力于掌握科学研究蕨类的种类、环境要素、繁殖方式及蕨类在生态体系的功效和经济价值。

促进大家对这类绿色植物有一定的掌握,使大家能得到一定的绿色生态专业知识,塑造大家鉴别蕨类的工作能力。

三、主题活动执行的实际全过程:(全部全过程详细介绍、实验步骤、基本原理、結果、剖析)1、机构开展网上查看材料,掌握蕨类的种类、生长发育自然环境、繁殖方式、特点及实际意义;另外制订科学研究的方位和和预估做到的实际效果。

蕨类研究报告一、引言蕨类是一类早期陆地植物,被认为是地球上最早出现的种子植物。

它们分布广泛,生长在湿润的环境中,包括丛林、沼泽和山间溪流。

蕨类植物具有独特的叶子形态和生物学特征,因此被广泛研究。

二、分类学蕨类植物属于植物界蕨类门蕨纲,目前已知的蕨类植物约有1.1万种。

根据叶子类型的不同,它们被分为净叶蕨和裸子蕨两个亚纲。

净叶蕨的叶子是密集排列的,呈羽状复叶,具有叶柄和叶基。

常见的净叶蕨有毛蕨、离蕨和真蕨等。

裸子蕨的叶子相对较短,没有叶柄和叶基。

常见的裸子蕨有乌毛蕨、薄荷齿蕨等。

三、形态特征蕨类植物的叶子通常呈羽状复叶,由主轴和多个小叶片组成。

叶片上生有真正的叶子,负责光合作用。

蕨类植物没有真正的根系,而是通过根状茎吸收水分和养分。

它们繁殖方式多样,包括孢子和无性繁殖。

四、生态功能蕨类植物在生态系统中具有重要的功能。

它们能够保护土壤,并减少水土流失。

同时,它们还为动物提供栖息地和食物。

一些蕨类植物还具有药用价值,被用于民间草药治疗。

五、蕨类研究进展蕨类植物的研究涉及分类学、解剖学、生态学、生理学、分子生物学等多个方面。

近年来,随着高通量测序技术的发展,研究者对蕨类植物的基因组学、转录组学和表观遗传学等方面进行了深入研究。

同时,一些研究还涉及蕨类植物的逆境适应机制、繁殖系统和物种形成等问题。

六、结论蕨类植物作为早期陆地植物的代表,具有重要的生态功能和研究价值。

随着科技的进步,对蕨类植物的研究将会更加深入,为我们理解植物的进化和生态适应提供重要的线索和参考。

2009年第4期云南农业科技Yunnan Nongye Keji曾道光1,李春华2(1.永胜县农业局,云南永胜674200;2.丽江市农业科学研究所,云南丽江674100)凤尾蕨组培快繁技术研究摘要:对凤尾蕨进行外植体诱导、继代培养和生根培养试验,结果表明,最适的原叶体诱导培养基为M S+6-BA0.5mg/L+NAA 0.1mg/L ,孢子体诱导培养基和孢子体增殖培养基均为M S+NAA 2.0mg/L ,生根培养基为1/2M S ,培养温度23℃±2℃,光照强度1000lux 左右,利用该技术可实现凤尾蕨组培苗规模化生产。

关键词:凤尾蕨;组培;快繁许多蕨类植物具有较高的观赏价值,他们虽然没有鲜艳夺目的花和果,然而它那千姿百态的叶形、叶姿和青翠碧绿的色彩,使人赏心悦目。

随着室内观赏植物的发展,人们对蕨类植物的需求越来越大,传统的蕨类植物繁殖方法是分株繁殖和孢子繁殖,但分株繁殖数量少,不能在短期内获得大量小苗;孢子繁殖由于自然环境中孢子成苗率很低,影响了繁殖速度。

因此进行蕨类植物离体快繁是解决上述问题的有效途径。

本文对蕨类植物中倍受消费者喜爱的凤尾蕨进行了组培快繁试验研究,得到了一套行之有效的工厂化组培苗生产技术。

1材料与方法1.1材料8月份从盆栽植株上采下带成熟孢子的叶片作为外植体进行诱导。

1.2试验方法1.2.1原叶体诱导培养1.2.1.1外植体消毒外植体采用常规方法消毒后,剪成0.5cm 2大小带孢子的叶片,每瓶接种1块,接种时叶片正面接触培养基,孢子朝上。

1.2.1.2原叶体诱导培养设置3个培养基配方,外加蔗糖30g/L+卡拉胶4g/L 。

M1:M S+3g/L 活性炭M2:1/2MS+3g/L 活性炭M3:MS+6-BA 0.5mg/L+NAA 0.1mg/L 1.2.2孢子体诱导培养设置3个培养基配方,外加蔗糖30g/L+卡拉胶4g/L 。

M4:MS+NAA 2.0mg/L M 5:MS+NAA 1.0mg/L M 6:MS+NAA 0.5mg/L 1.2.3孢子体增殖培养设置4个培养基配方,外加蔗糖30g/L+卡拉胶4g/L 。

简述蕨类植物孢子萌发培养基质的研究进展论文关键词:蕨类植物培养基质孢子萌发孢子体论文摘要:作者概述了在蕨类孢子萌发研究中所使用的培养基质,包括了以自然土壤为主的培养基质和以营养液为主的液体或琼脂培养基。

并简略分析了影响蕨类孢子萌发的其它因素。

1前言蕨类植物是古老的维管植物,也是植物界系统演化中一个独特的自然类群,在其生活史中明显地存在可独立生活的配子体和孢子体。

蕨类植物与人类生活有着比较重要的关系,体现在其食用性、药用性及工业上的某些特殊用途等方面[1](如石松属的孢子含油达40%,可在冶金工业的模型铸造中作为优良的分型剂,也可用作照明工业的闪光剂)。

经典的蕨类植物研究着重蕨类植物的系统分类及孢子体形态的描述。

近年来,也出现了许多关于蕨类植物配子体发育的研究,为蕨类植物的大量繁殖和开发利用提供了理论基础。

2常见的培养基质在蕨类孢子繁殖的研究中,常采用以土壤为主的培养基质和以营养配方为主的液体或琼脂培养基质。

2.1以土壤为主的培养基质(1)过细筛的草炭土与细沙混合的培养基质,培养乌毛蕨[2](Blechnum orientale)、剑叶凤毛蕨[3](Pterisensiformis)及三角鳞毛蕨[4](pryoteris subtriangularis)的孢子,保持盆土湿润,约1周左右萌发。

(2)在蕨类孢子萌发中,也可采用单一基质进行培养,如蛭石、珍珠岩、河沙。

但相较于以过筛园土和过筛腐殖土(体积比1:2)的培养基质而言,在对天南星蕨(M i c r o s o r i u mfortunei(Moore)Ching)孢子繁殖的试验中[5],以上各种基质对天南星蕨孢子萌发基本无差异。

但从原叶体生长发育来看,园土和腐殖土的混合基质相对较好,在河沙上原叶体部分出现了软腐或黄化现象,以上各种基质播种的孢子均能正常产生孢子体。

(3)在以蕨(Pteridium aquilinum varLatiusculum)孢子为繁殖材料的试验中[6],采用自配土(泥炭:粉碎田园土:洗净河沙体积比1.5:1.5:5)和自然生长土壤分别作培养基质,第一株孢子体出现时间分别是前者90天,后者为80天,配子体发育成孢子体比率为10%。

蕨菜根状茎的组织培养技术研究吴春华;石元亮;王淼【摘要】[目的]找出蕨菜根状茎快繁中最适培养基配方.[方法]以东北野生蕨菜根状茎为试验材料,研究细胞分裂素、无机盐和糖浓度对出芽外植体数、诱导率、增殖芽数、平均芽数和GGB(原球茎-green globular body)形成率的影响.[结果]对蕨菜根状茎的不定芽分化最适细胞分裂素是2 mg/L KT,平均芽数4.2棵;在BA培养基中诱导出大量的GGB,1 mg/LBA对GGB的诱导率达100%.对蕨菜芽分化最适无机盐浓度是3/4MS,最适糖浓度是3%,此时芽诱导率是95%,平均芽数达4.9棵.[结论]研究结果可为蕨菜产业化快繁体系提供理论依据.【期刊名称】《园艺与种苗》【年(卷),期】2013(000)011【总页数】4页(P41-44)【关键词】蕨菜;根状茎;组织培养;培养基成分【作者】吴春华;石元亮;王淼【作者单位】辽宁省大连市农业科学研究院,辽宁大连116036;中国科学院沈阳生态研究所,辽宁沈阳110000;辽宁省大连市农业科学研究院,辽宁大连116036【正文语种】中文【中图分类】S647蕨菜原本是医食两用的林下野生蔬菜,东北蕨菜即东北蹄盖蕨,味道鲜美,营养丰富,深受消费者喜爱,也是很好的出口创汇蔬菜。

在自然条件下,蕨菜繁殖系数非常低,加上近年来对其需求量的增加使蕨菜资源遭到严重破坏。

基于资源、环境、生态及市场需求的考虑,对蕨菜进行人工繁殖是必由之路[1-2]。

目前关于蕨菜的人工栽培研究者作了大量的研究,孢子播种繁殖、根茎繁殖及组织培养是蕨菜主要的人工繁殖法[3-5]。

蕨菜具有配子体和孢子体繁殖的羊齿植物,因此掌握一套蕨菜繁殖的一系列成熟技术较重要。

该试验利用东北野生蕨菜根状茎作为外植体,探究蕨菜根状茎快繁中最适细胞分裂素、无机盐和糖浓度,筛选出最佳培养基配方,为蕨菜产业化快繁体系培育出优良的组培种苗。

1 材料与方法1.1 材料蕨菜外植体材料于2011年5月采自大连南山(图1)。

植物组织培养和植物再生技术的研究进展植物组织培养和植物再生技术是现代植物学中的重要研究领域。

通过对植物细胞和组织的培养、分化和再生,可以实现对植物的表型改造、遗传改良以及大规模繁殖的目标。

本文将对植物组织培养和植物再生技术的研究进展进行综述。

一、植物组织培养的基本原理植物组织培养是指通过培养植物细胞和组织,在无菌条件下创造适合生长的环境,利用培养基中的营养物质来满足植物生长的需求。

植物组织培养的基本原理包括组织感应、无菌培养和生长激素的调控。

在组织感应过程中,通过适当的培养基配方和生长激素的添加,可以诱导植物细胞和组织发生分化和再生。

无菌培养则是保证培养环境的纯净和无菌状态,以防止外界的微生物对培养组织的污染和干扰。

生长激素的调控则是通过添加不同浓度和比例的生长激素来控制植物组织的分化、增殖和再生。

二、植物组织培养技术的应用植物组织培养技术在植物育种和产业生产中有着广泛的应用。

首先,植物组织培养可以实现植物杂交的加速和扩大,提高新品种的选育效率。

通过培养花药、胚胎等组织,可以实现花粉的精确控制和胚胎的人工选择,降低杂交的成本和时间。

其次,植物组织培养可以实现植物体的无性繁殖和大规模繁殖。

通过培养离体器官如茎尖、叶片等,可以实现植物的扩繁和无性繁殖,为大规模生产提供基础材料。

此外,植物组织培养还可以用于植物物质代谢的研究,如次生代谢产物的提取和生物合成途径的探究。

三、植物再生技术的研究进展植物再生技术是指通过植物细胞和组织的培养、分化和再生,实现植物体的完整重建和再生。

植物再生技术可以分为离体再生和原位再生两种形式。

离体再生是指将植物细胞和组织离体培养,通过适当的培养条件和生长激素的调控,实现植物的分化和再生。

原位再生则是通过对植物体进行创伤处理和生长环境的改变,诱导植物组织的再生和修复。

植物再生技术在植物育种和基因工程中有着重要的应用,可以实现植物的基因转化和遗传改良。

四、植物组织培养和植物再生技术的挑战与展望尽管植物组织培养和植物再生技术在理论和应用上取得了重要的突破,但仍然面临着一些挑战。

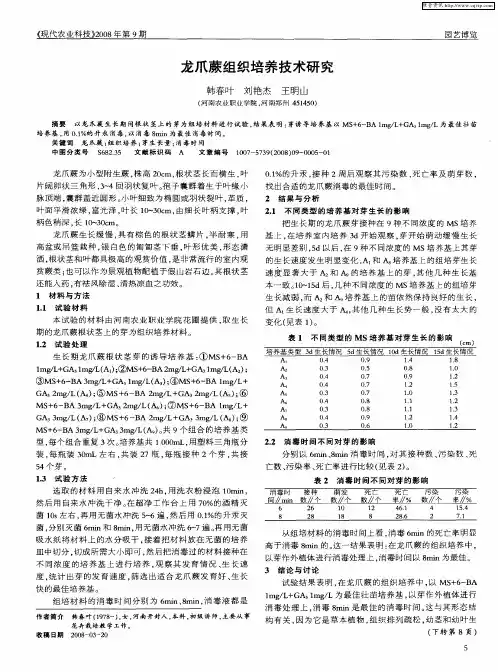

龙爪蕨组织培养技术研究摘要以龙爪蕨生长期间根状茎上的芽为组培材料进行试验,结果表明:芽诱导培养基以MS+6-BA 1mg/L+GA3 1mg/L为最佳壮苗培养基,用0.1%的升汞消毒,以消毒8min为最佳消毒时间。

关键词龙爪蕨;组织培养;芽生长量;消毒时间龙爪蕨为小型附生蕨,株高20cm,根状茎长而横生,叶片阔卵状三角形,3~4回羽状复叶。

孢子囊群着生于叶缘小脉顶端,囊群盖近圆形。

小叶细致为椭圆或羽状裂叶,革质,叶面平滑浓绿,富光泽,叶长10~30cm,由细长叶柄支撑,叶柄色稍深,长10~30cm。

龙爪蕨生长缓慢,具有棕色的根状茎鳞片,半耐寒,用高盆或吊篮栽种,银白色的匍匐茎下垂,叶形优美,形态潇洒,根状茎和叶都具极高的观赏价值,是非常流行的室内观赏蕨类;也可以作为景观植物配植于假山岩石边。

其根状茎还能入药,有祛风除湿、清热凉血之功效。

1材料与方法1.1试验材料本试验的材料由河南农业职业学院花圃提供,取生长期的龙爪蕨根状茎上的芽为组织培养材料。

1.2试验处理生长期龙爪蕨根状茎芽的诱导培养基:①MS+6-BA 1mg/L+GA3 1mg/L (A1);②MS+6-BA 2mg/L+GA3 1mg/L(A2);③MS+6-BA 3mg/L+GA3 1mg/L (A3);④MS+6-BA 1mg/L+GA3 2mg/L(A4);⑤MS+6-BA 2mg/L+GA3 2mg/L (A5);⑥MS+6-BA 3mg/L+GA3 2mg/L(A6);⑦MS+6-BA 1mg/L+GA3 3mg/L (A7);⑧MS+6-BA 2mg/L+GA3 3mg/L(A8);⑨MS+6-BA 3mg/L+GA3 3mg/L (A9)。

共9个组合的培养基类型,每个组合重复3次。

培养基共1 000mL,用塑料三角瓶分装,每瓶装30mL左右,共装27瓶,每瓶接种2个芽,共接54个芽。

1.3试验方法选取的材料用自来水冲洗24h,用洗衣粉浸泡10min,然后用自来水冲洗干净。

野生蕨的组织培养和微繁殖保护作者:刘立峰来源:《科技视界》 2014年第29期刘立峰(洞口县第二中学,湖南洞口 422302)1 目的和意义1.1 邵阳市洞口县山区的雪峰山地区生长着一种野生经济植物——蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum),属蕨类,凤尾蕨科,多年生草本。

当地人称“蕨菜”,因富含营养,幼叶可食,并可用做中草药治疗疾病,具有很高的营养价值和经济价值,是洞口县山区野生植物多样性不可缺少的一部分。

1.2 随着环境对栽培蔬菜的污染与“绿色食品”的兴起,使野生蔬菜受到邵阳市们普遍青睐。

蕨也不例外,蕨菜制品成了人们餐桌上的佳肴。

山区人们由于经济的需求,无计划地大量采摘野生蕨出售,多年来对这种野生植物的人为破坏越来越严重。

据调查,洞口县野生蕨的蕴藏量大约有6.4万公斤,但现在许多地区野生蕨已很少见,洞口县蕨菜收购量大幅下降也证明了资源的日趋减少,盲目地采摘与收购对自然资源的破坏令人担忧。

1.3 蕨类植物的繁殖主要依靠营养繁殖与孢子繁殖。

洞口县的野生蕨由于受到气候的影响,孢子繁殖困难,通常利用地下茎进行营养繁殖,繁殖率低。

人们食用的蕨菜是野生蕨的幼苗,采摘幼苗又破坏了地下茎,使得野生蕨的繁殖更加困难。

有人提出警告:洞口县部分地区野生蕨已有灭绝的危险。

面临这种现状,我们开展了,一些试验研究,试图通过组织培养和微繁殖保护,以提高它的繁殖能力,增加物种的丰富度,达到保护和合理利用的目的,同时也利于洞口县山区生物多样性的持续发展。

2 组织培养和微繁殖2.1 材料的来源2013年11月采自邵阳市洞口县府君山家植试验田。

此时植株正值休眠期,将未萌动的地下茎移栽至花盆内,移入温室,使部分地下茎提前萌动。

2.2 外植体的灭菌方法外植体先用少量洗衣粉做清洁处理,然后水流冲洗30分钟,用滤纸将外植体表面水分吸净后再用HgCl2灭菌10分钟,最后用无菌水冲洗5遍。

2.3 第一阶段的工作,由2013年12月18日开始(1)制备3种类型的培养基,MS培养基作为基本培养基1# MS+2.4D-2mg/L+NAA0.5mg/L2# MS+2.4D-0.5mg/L+NAA0.1mg/L3# MS+6BA2mg/L+NAA0.2mg/L+CH100mg/L上述培养基中均加3%的蔗糖、0.8%的琼脂,pH值为5.8。

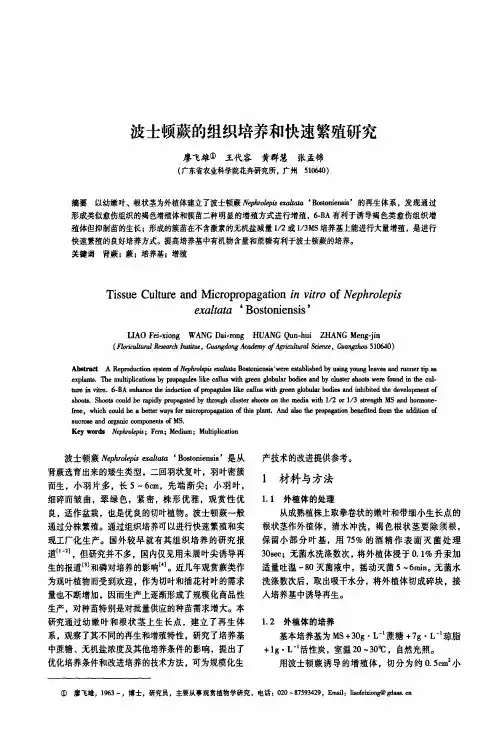

蕨类植物组织培养研究进展

蕨类植物也称羊齿植物,起源于古生代志留纪和泥盆纪的棵蕨,是分类地位介于苔藓植物和种子植物之间的一大类植物,全世界约有12000多种。

由于蕨类植物具有独特的叶形,观赏蕨成为切叶的主要种类。

此外,颜类植物还用于食用、药用、指示植物等”。

由于蕨类植物的生活史迥异于种子植物,因此被作为一种研究植物形态发生和遗传变异的有效手段广泛应用。

自然条件下,蕨类植物主要通过孢子进行繁衍,或通过根、根状茎、叶等部位产生无性芽抱和顶端分生组织产生新植株。

然而,自然繁殖的蕨类植物远远不能满足人类的需求,一些颜类植物也因生境的恶化而日趋减少,组织培养作为一种有效的快速繁殖手段运用于蕨类植物生产中。

目前,部分蕨类植物生产已进入商品化。

通过组织培养方式进行繁殖对于一些无孢子或孢子量少、孢子不育的杂交种以及孢子繁殖困难的种类尤为适宜。

此外,对于蕨类植物物种,尤其是濒危物种砂锣的保存也具有重要意义,利用无菌保存(配子体或孢子体)可以在不受自然条件影响下,在有限空间保存大量种质资源。

1 蕨类植物组织培养途径

藻类植物组织培养可分为以孢子为外植体和以孢子体(根状茎、匍匐茎、嫩叶)为外植体两种途径。

1.1以袍子为外桓体的途径

在自然条件下,蕨类植物通过叶腋及叶背产生的抱子进行繁殖,孢子囊内的孢子母细胞经过减数分裂,产生大量孢子,孢子经萌发形成原叶体,原叶体再分化形成颈卵器和精子器,在有水的条件下颈卵器中的卵子和精子器中的精子受精形成合子,合子发育成胚,进而形成幼小孢子体。

以孢子作为外植体即是用组织培养的条件模拟自然条件下孢子发育所需条件而进行的。

目前在藻类植物中许多种类已利用孢子进行组织培养获得成功,由于蕨类植物生活史与种子植物有很大差别,因此,在孢子培养过程中所需条件亦不尽相同。

1.1.1孢子萌发孢子接种后一般于2—4周萌发,但蕨类植物中有些种类的孢子如渺锣、狠尾蕨、鹿角蕨的孢子具有休眠特性,致使从孢子萌发到形成原叶体的阶段延长,有些种类萌发时间长达1—2年。

对于此类抱子可采用激素,如GA3处理以打破休眠,渺锣抱子经50mdLGA;处理2—5min,能使孢子萌发时间从1年缩短至2 个月。

孢子萌发培养基一般采用MS为基本培养基,但有些种类在全量MS中不能萌发,只在稀释的MS 、Knudsont、Knop等低盐培养基中才可萌发。

培养基中糖浓度对孢子萌发也

1.1.2原叶体的生长和发育在原叶体生长和发育阶段加入细胞分裂素、糖对原叶体发育和孢子体形成有促进作用,但也有例外,如在Osmunda、Pteris ensiformis中发现培养基中加入蔗糖反而抑制原叶体发育并使其坏死。

培养基中琼脂浓度、pH值和培养温度对原叶体生长也有一定的影响。

原叶体培养普遍采用半固化培养基,Douglas等r采用液体培养基将原叶体进行悬浮培养,取得较半固化培养基更好的增殖效果。

1.1.3 孢子体形成孢子体可在无激素培养基中无需诱导而直接发育,但有些特殊蕨类按一般方法只能得到原叶体而无法诱导得到孢子体,如荷叶铁线蕨在孢子体形成诱导中需在成熟原叶体上滴加1mg/L ABA。

直接从原叶体得到孢子体这一途径增殖率一般较低。

Knauss 发明了一种称之为不完全组织培养技术,即将培养了2个月的原叶体与1/2MS液体培养基以1:20比例于搅切器中搅切,所得匀化物加入固体培养基或直接倒入灭菌后的土壤(沙:泥炭藓为3:1)中直接诱导孢子体形成。

此法大大增加了原叶体的增殖率,尤其是直接倒人土壤中,这样可以大大节省工作量,并加速孢子体的驯化。

目前,这一技术已在多种蕨类植物中得到应用。

但这一技术并非适合于所有蕨类植物,如在Osmurda regalis中,此法反而抑制抱子体的形成。

很重要,在有些蕨类植物中如渺锣,糖的加入会抑制萌发。

1.2以孢子体为外植体的途径

除利用孢子作为外植体外,在蕨类植物中还利用根状茎、嫩叶、匍匐茎、鳞片、茎尖等外植体通过愈伤组织、不定芽、GGB(绿色小球,green globular body)。

等方式进行试管增殖,利用这些孢子体材料具有快速、取材不受季节限制等优点。

1.2.1基本培养基的选用在蕨类植物中大多采用MS作为基本培养基,培养基中无机盐的浓度很重要,它对于蕨类的组培效率及试管苗的正常发育均有影响。

Higuchi等认为,在肾蕨属中1/4MS浓度效果良好,而对于鸟巢蕨全量MS的浓度更合适。

Dykeman等发现1/2MS对荚果蕨的增殖最佳,而3/4MS对单个芽的生长最有利。

Lescher等试验也证明了MS对肾蕨属器官发生抑制,而稀释MS可以解除这种抑制,相比较1/2MS而言,在全量MS中,羽叶和根的鲜重分别下降80%和89%,芽和根的数量分别下降为60%和82%。

Haper很早就发现P元素对于蕨类植物组织培养的重要性,MS十P元素的培养基因而商品化,称为MFMM,广泛用于蕨类尤其是肾蕨属植物组织培养中。

除MS培养基外,其它培养基如N6、Pragre 等在蕨类植物组培中也有采用,但未做过系统研究。

1.2.2植物生长调节剂的选用在肾蕨属植物根状茎尖培养中,诱导不定芽的发生无需外源激素,但NAA、KT可以促进芽的形成和增殖,而BA起抑制作用。

组培中也发现BA 对芽形成和增殖的抑制作用。

Beck等对鱼昆蕨的激素需求作了详细的研究,确定了KT1—2mg/L十NAA 0.01mg/L的组合有利于芽的增殖和丛生苗的形成。

在荚果蕨根状茎培养中发现,KT1—2mg/L对芽生长增殖效果佳,而NAA对芽的生长增殖无促进作用。

Hapert 在几种蔽类植物组培中也发现,最佳激素组合为KT和NAA,U范围1—2mg/L,NAA0.1—10mg/L。

根的发生可被2,4—D、NAA等促进,但并非必需。

根的发生在基本培养某中即可完成。

1.2.3有机物的选用在蕨类植物组培研究过程中,对有机物的研究很少,Loscher等发现肾蕨属植物适合20g/L蔗糖浓度,而荚果蕨在增殖期最佳蔗糖浓度为30—45g /L,在植株生长期为75g/L生长良好。

而蕨类组织培养中腺漂吟硫酸盐和麦芽提取物被认为是不必要的。

1.2.4培养条件

Loscher等在肾蕨属植物组培中发现,光对不定芽的诱导是必需的,光的作用不能为外源激素和碳源所代替,而根可在光或暗中发生,但暗培养有利于根的发生。

蔽类组织培养中

培养温度一般以24℃为宜,pH为5.4—6.0;在二叉鹿角蕨培养中发现,最佳芽增殖条件pH值为7.0。

在GGB培养过程中,由于起源不同,GGB用液体或固体培养应针对具体植物而确定。

在外植体培养中,除愈伤组织、丛生苗、GGB快速繁殖途径外,还有一种如孢子培养中所运用的搅切法,即将幼孢子体桓株于1/2MS液体中搅切,将匀化物倒入固体培养基或消毒土壤中。

此法可大大增加苗的增殖率。

2 蕨类植物组织培养中世代转换的诱导及调控

蕨类植物除进行正常的世代交替过程外,在环境条件发生变化时,如营养不良、受损等情况下,能通过捷径来加速完成其生活史,即无配子生殖和无孢子生殖。

无配子生殖是指孢子体直接由配子体的营养细胞衍生,而没有性器官的介入。

而无孢子生殖是孢子体直接衍生出配子体,经过配子融合形成多倍的孢子体。

在自然条件下,世代转换发生的频率极低,而在组织培养条件下,可以大大促成配子体世代和孢子体世代的直接转换。

2.1培养基成分

在培养基中对世代转换调控起重要作用的是糖浓度。

一般认为高糖有利于无配子生殖,而低糖则促进无孢子生殖。

糖在培养基中所起作用主要是营养而非渗透压作用;而糖醇则是通过渗透压的调节对世代转换产生影响。

低浓度糖醇有利于无孢子生殖的诱导。

培养基中某些成分的变化,如柠檬酸铁变为Fe—EDTA,有机N浓度的变化,高压灭菌与过滤灭菌对无配子生殖的诱发并无影响,而在原叶体培养中通过定期更换新鲜培养基,可以促进无配子生殖的发生。

在培养基中加入琥珀酸、IAA可以诱发无配子生殖,而NAA、BA、2,4—D、KT在低浓度0.1— 1mg/L均有利于无孢子生殖的诱导。

2.2培养条件

光对无配子生殖的启动是关键的,在黑暗中,无论糖浓度高低均不能诱导无配子生殖,但随光强增大,无配子生殖率降低,最适为25ft-c。

一般认为无孢子生殖以嫩叶、液体培养较为有利,无菌条件下取得的叶片好于田间取得的叶片。

但在荚果蕨无孢子生殖诱导中发现,根的诱导好于嫩叶,通过加入适当激素也可在较老的叶片中诱导无孢子生殖。

3 小结

组织培养技术在蕨类植物方面的应用前景广阔,它不仅有利于缓解对现有蕨类植物需求的压力,保存蕨类植物种质资源,还有助于探讨和阐明蔽类植物生理、遗传等一系列理论问题。

但截止至目前,在12000种蕨类植物中,成功进行组织培养的仅占极少一部分,主要集中在肾蕨、鹿角蕨、二叉鹿角蕨、荚果蕨、凤尾蕨等少数属种中,其中一些已进入商业化运营,但尚有许多属种尚未进行组织培养系统化研究,部分属种尽管已组培成功,但存在周期长、增殖率不高的问题。

因此,蕨类植物组织培养还有待于进一步的研究和探索。