(完整版)网络课程评价指标等级标准.docx

- 格式:docx

- 大小:20.86 KB

- 文档页数:1

网络课程教学评估指标引言网络课程的发展日益普及,教学评估对于提高教学质量和效果至关重要。

本文将介绍网络课程教学评估的指标,以帮助教育从业者评估和改进他们的网络课程。

教学内容和设计- 内容完整性:评估课程中所包含的知识点和概念是否具备全面性。

内容完整性:评估课程中所包含的知识点和概念是否具备全面性。

- 教学目标清晰性:检查教学目标是否明确,并且与课程内容相符。

教学目标清晰性:检查教学目标是否明确,并且与课程内容相符。

- 课程设计合理性:评估课程结构和组织是否合理,并且能够促进学生的研究和参与。

课程设计合理性:评估课程结构和组织是否合理,并且能够促进学生的学习和参与。

教学交互和研究体验- 交互性:检查课程中学生与教师、学生与学生之间的互动情况。

交互性:检查课程中学生与教师、学生与学生之间的互动情况。

- 研究资源:评估课程中提供的研究资源是否充分、多样化,并且能够满足学生的研究需求。

学习资源:评估课程中提供的学习资源是否充分、多样化,并且能够满足学生的学习需求。

- 研究体验:考察学生在网络课程中的研究体验,包括课程设计是否能够激发学生的兴趣和研究动力。

学习体验:考察学生在网络课程中的学习体验,包括课程设计是否能够激发学生的兴趣和学习动力。

学生研究成果评估- 评估方法多样性:评估课程中采用的学生研究成果评估方法是否多样化,能够全面了解学生的研究情况。

评估方法多样性:评估课程中采用的学生学习成果评估方法是否多样化,能够全面了解学生的学习情况。

- 评估准确性:检查学生研究成果评估的准确性,以确定学生是否达到了教学目标。

评估准确性:检查学生学习成果评估的准确性,以确定学生是否达到了教学目标。

- 反馈机制:评估课程中提供的学生研究成果反馈机制,包括教师对学生表现的及时评价和建议。

反馈机制:评估课程中提供的学生学习成果反馈机制,包括教师对学生表现的及时评价和建议。

技术支持和故障排除- 技术支持:评估课程提供的技术支持是否及时有效,以确保学生能够顺利参与课程。

计算机网络技术课程设计评分标准

计算机网络技术课程设计是学习完《计算机网络技术》课程后进行的一次全面的综合训练。

利用寒假时间通过实地考察企业或学校的现有网络,在此基础上通过具体设计掌握组建计算机网络的基本技术,提高学生的应用能力和动手实践能力。

为提高课程设计质量,明确课程设计的目的及方向,特制订本评分标准。

课程设计评价等级分为五级:优、良、中、及格、不及格。

具体要求如下:

一、按照课程设计指导书的要求,认真完成设计并提交设计成果,并将课程设计的每个环节反映到课程设计报告上,通过小组答辩确定成绩。

二、提交的成果(每人一份,用学号+名字的方式命名)应根据要求配置完成,不能缺少步骤。

三、课程设计报告内容包括

1.设计名称

2.设计目的与要求

3.设计环境、设备配置、原理和说明

4.设计内容及步骤

5.设计体会与建议

四、根据课程设计报告的设计内容情况、设计内容的实用性、实际知识的全面性、实际报告的书写认真程度、条理清晰程度、分析透彻程度、独立完成的内容和参考文献的事宜情况等

适当调整评定优、良、中、及格、不及格等级。

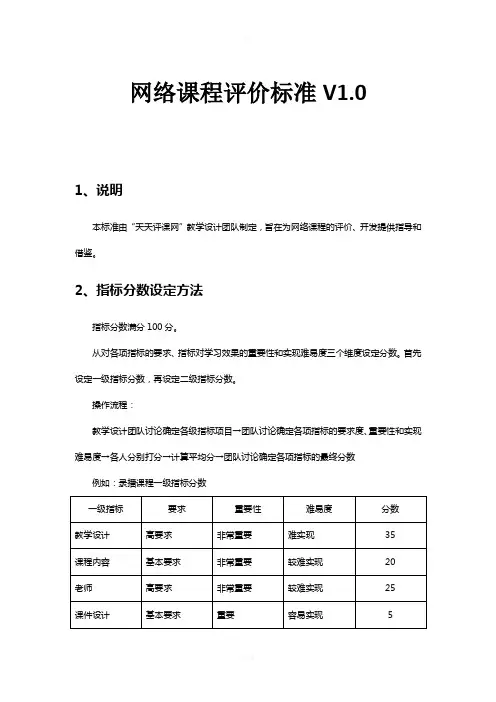

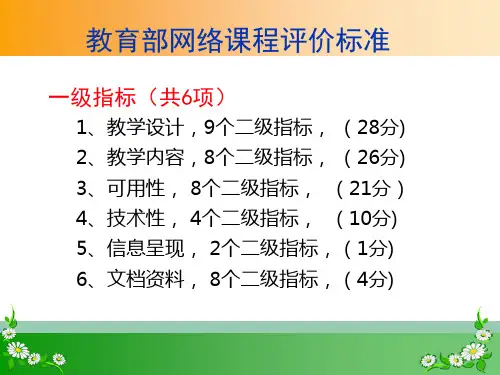

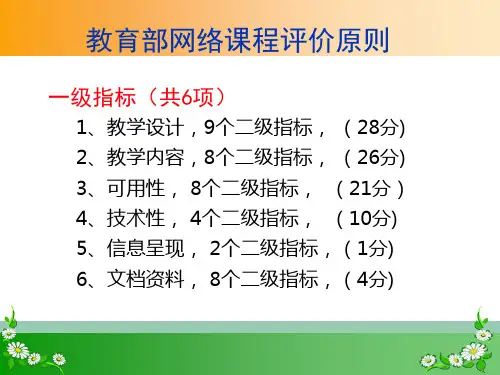

网络课程评价标准V1.0

1、说明

本标准由“天天评课网”教学设计团队制定,旨在为网络课程的评价、开发提供指导和借鉴。

2、指标分数设定方法

指标分数满分100分。

从对各项指标的要求、指标对学习效果的重要性和实现难易度三个维度设定分数。

首先设定一级指标分数,再设定二级指标分数。

操作流程:

教学设计团队讨论确定各级指标项目→团队讨论确定各项指标的要求度、重要性和实现难易度→各人分别打分→计算平均分→团队讨论确定各项指标的最终分数例如:录播课程一级指标分数

所谓“基本要求”,就是必须要做到的,例如课程内容必须与学习目标相关,否则课程就彻底失去学习的价值。

3、评价标准

3.1录播课程评价标准

注:

1、课件与板书共存时,只评价课件。

2、“教学方法的运用”、“满足学习目标”、“学科水平”三项指标的中间分仅为参考,在评价时可根据实际情况灵活打分,但不能超过该项分数的上、下限。

3.2直播课程评价标准

注:

1、课件与板书共存时,只评价课件。

2、“教学方法的运用”、“满足学习目标”、“学科水平”、“互动”四项指标的中间分仅为参考,在评价时可根据实际情况灵活打分,但不能超过该项分数的上、下限。

3.3flash课程评价标准

4、课程等级划分标准

2014-9-26。

学生在线课程评分表

为了确保在线课程的质量和学生的效果,我们制定了一份详尽的评分表,用于评估学生在在线课程中的表现。

以下是我们的评分标准和评分表。

评分标准

1. 出勤率 (10%)

- 按时参加课程,不迟到、不早退

- 缺课次数不超过2次

2. 课堂表现 (20%)

- 积极参与课堂讨论和提问

- 能够与老师和同学良好互动

3. 作业完成情况 (30%)

- 按时提交作业,无迟交现象

- 作业质量高,回答准确

4. 期中期末考试 (各占15%)

- 考试成绩达到课程要求

- 能够掌握和应用所学知识

5. 自我评价 (10%)

- 能够真实、客观地评价自己的过程和成果- 提出自己在中的问题和改进措施

评分表

请根据学生的表现,填写相应的得分。

总分达到80分以上,视为通过该课程。

网络课程评价指标体系

评价目的和对象:

网络课程是一项多因素的教学系统工程。

为了保证网络课程的开发质量,以及正确地对某个

网络课程进行价值性判断,我们特设计了以下网络课程评价指标体系。

指标项的获得:

通过分解目标的方式,依据构成网络课程的主要因素及其属性,我们把目标分解为两个层次,

从而形成指标体系。

其中一级指标分为:教学性、科学性、技术性、艺术性和人文性五个。

(具体如下表),在一级指标的基础上再细分二级指标。

评价标准的建立:

网络课程是一个既注重“量的要求”又追求“质的水平”的工程,根据它的这个特点,本评

价指标体系运用了两种标准的描述方式:描述式标准和期望评语量式标准。

权重的确定:

本评价指标体系由两级指标项构成,自重加权和加重加权这两种加权方式并存。

其中一级指

标是采用自重加权,将满分(100分)分为5个权数,权数直接作为等级的分值。

二级指标在一级指标的基础上采用加重加权,设立加权重数bi和等级(aj ),得分为:Fi =

评价指标体系总表:。

(圆满版)网络课程议论指标等级标准1 / 1一级指标二级指标(分值)网络课程议论指标等级标准观察点 评选标准(分值)议论分值得 小分 计1. 讲课 设计( 30 分)2. 课程 内容( 35 分)3. 技术 运用( 20 分)4. 适用 与创新( 15 分)1.1目标和内容( 7 分)1.2策略和媒体( 6 分)1.3 界面设计 ( 9 分) 1.4 讲课过程 ( 8 分) 2.1 内容设计( 8 分) 2.2 内容系统 ( 9 分) 2.3 讲课资源 ( 8 分)2.4工学联合 ( 10 分)3.1讲课管理 ( 6 分) 3.2 交互环境 ( 4 分) 3.3媒体与过程可控性( 10 分)4.1 适用性 ( 7 分) 4.2 创新性( 8 分)讲课目的明确,内容选材适合。

讲课策略合理,讲课媒体采用适合。

界面设计合理、风格一致,师生之间有必需的沟通互动界面。

能供给练习,拥有学习议论与反应功能;讲课过程圆满。

内容丰富、科学,吻合学科要求,表述正确,术语规范。

课程内容系统圆满, 理论与实践的关系办理适合。

讲课资源内容丰富;表现构造合理任务驱动、项目导向、学生校内学习与实质工作的一致性。

讲课管理功能方便、适用具备优秀的师生之间、 学生之间的交互环境。

媒体(音频、 视频、动画等) 播放可控;讲课过程可控;导航清楚、明确。

可以运用于实质讲课中,拥有推行性。

立意奇异,拥有想象力和个性表现力。

讲课目的( 4)内容选材( 3)讲课策略( 3)讲课媒体( 3)界面设计( 3) 设计风格( 3) 沟通互动( 3) 供给练习( 4)讲课过程( 4)内容选择( 4)内容表述( 4)内容系统( 5)理论与实践( 4)资源内容( 4)表现构造( 4)项目选择( 5)课 堂与 实习 点一体化设计( 5)管理功能( 3) 方便适用性( 3)交互环境( 4) 播放可控( 5)过程可控性( 3) 导航( 2) 适用性( 4)推行性( 3)立意( 4)想象和表现力 ( 4)制表部门:网络与教育技术中心 制表时间: 2010-3-10。

一级指标二级指标

(分值)

网络课程评价指标等级标准

观测点

评比标准

(分值)

评价分值

得小

分计

1.

教学

设计(30 分)

2.

课程

内容(35 分)

3.

技术

运用(20 分)

4.

实用

与创新(15 分)

1.1

目标和内容

( 7 分)

1.2

策略和媒体

( 6 分)

1.3

界面设计

( 9 分)

1.4

教学过程

( 8 分)

2.1

内容设计

( 8 分)

2.2

内容体系

( 9 分)

2.3

教学资源

( 8 分)

2.4

工学结合

(10 分)

3.1

教学管理

( 6 分)

3.2

交互环境

( 4 分)

3.3

媒体与过程

可控性

(10 分)

4.1

实用性

( 7 分)

4.2

创新性

( 8 分)

教学目标明确,内容选材适当。

教学策略合理,教学媒体选用恰当。

界面设计合理、风格统一,师生之间有

必要的交流互动界面。

能提供练习,具有学习评价与反馈功

能;教学过程完整。

内容丰富、科学,符合学科要求,表述

准确,术语规范。

课程内容体系完整,理论与实践的关系

处理得当。

教学资源内容丰富;呈现结构合理

任务驱动、项目导向、学生校内学习

与实际工作的一致性。

教学管理功能方便、实用

具备良好的师生之间、学生之间的交互

环境。

媒体(音频、视频、动画等)播放可控;

教学过程可控;导航清晰、明确。

能够运用于实际教学中,具有推广性。

立意新颖,具有想象力和个性表现力。

教学目标( 4)

内容选材( 3)

教学策略( 3)

教学媒体( 3)

界面设计( 3)

设计风格( 3)

交流互动( 3)

提供练习( 4)

教学过程( 4)

内容选择( 4)

内容表述( 4)

内容体系( 5)

理论与实践(4)

资源内容( 4)

呈现结构( 4)

项目选择( 5)

课堂与实习点

一体化设计( 5)

管理功能( 3)

方便实用性(3)

交互环境( 4)

播放可控( 5)

过程可控性(3)

导航( 2)

实用性( 4)

推广性( 3)

立意( 4)

想象和表现力( 4)制表部门:网络与教育技术中心制表时间: 2010-3-10。