药物分析 第十六章 药品质量控制中的新方法与新技术

- 格式:ppt

- 大小:743.50 KB

- 文档页数:80

药品质量控制的新标准与新技术随着科技的不断发展和全球医药业的进步,药品质量控制亦迎来了新的标准与技术。

这些新标准和技术的应用,对于保障药品的安全性、有效性和稳定性具有重要意义。

本文将探讨一些药品质量控制领域中的新标准和新技术。

一、药品质量标准的新进展随着时间的推移,药品质量标准不断完善和更新。

传统的药品质量标准主要通过药典来规范,包括药材药典、药品药典等。

然而,仅仅依靠这些传统标准已经无法满足现代药品产业的快速发展与创新需求。

因此,药品质量标准也在不断地进行更新和改进。

1. 新一代药品质量标准新一代药品质量标准的特点是综合性、科学性和国际性。

例如,国际药典(Pharmacopoeia)作为一个全球通用的药品质量标准,将各国的标准进行整合,确保药品在国际范围内具有一致的质量要求。

此外,新一代药品质量标准还在具体指标上更加严格和细致,以确保药品的安全性和有效性。

2. QbD质量设计方法Quality by Design(质量设计)是一种基于药品品质的全面、科学和系统的质量控制方法。

QbD质量设计方法通过将质量要求作为药品研发的主导原则,并采用多因素实验设计、试验设计、统计学、数学建模等方法,以实现药品品质全过程控制。

这种方法的引入,使药品质量控制更加科学化、系统化和可预测性,有利于提高药品的质量稳定性。

二、药品质量控制的新技术药品质量控制的新标准与新技术密不可分。

下面将介绍一些药品质量控制领域中的新技术。

1. 近红外光谱技术(NIR)近红外光谱技术是一种基于药品样品的特性反射谱图,通过分析光谱图的吸收和反射,以获得药品的质量信息。

近红外光谱技术非常适合药品质量控制,因为它可以非侵入式地对药品进行分析,而且分析过程快速、准确,且适用范围广泛。

近年来,近红外光谱技术在药品质量控制中的应用越来越广泛,为药品生产企业提供了一种高效和可靠的质量检测手段。

2. 质谱技术质谱技术是指通过药品样品的质荷比分析,以获取药品的质谱图谱的技术。

药物分析第十六章药品质量控制中的新方法与新技术随着科学技术的不断发展,药品的质量控制方法也在不断更新。

药品质量控制的目标是确保药品具有高纯度、高效力和良好的稳定性。

本章将介绍药品质量控制中的一些新方法和新技术,包括分析方法、质量标准和质量管理。

一、分析方法的更新1.高效液相色谱(HPLC):HPLC是一种基于液相的分离技术,广泛应用于药物分析中。

相比传统色谱方法,HPLC具有分离效果好、分离时间短等优点。

该方法可以用于定量分析、质量控制和研究药物中的化学成分。

2.质谱法:质谱法是分析物质结构和组成的重要方法。

质谱法可以用于检测和鉴定药物中的化合物,确定其分子式和结构。

质谱法具有高灵敏度、高分辨率和高准确度的特点,广泛用于新药开发和药物质量控制中。

3.红外光谱法(IR):红外光谱法是一种常见的药物分析方法,可以用于分析和鉴定药物中的功能基团。

这种方法通过测定物质对不同波长红外光的吸收情况来确定物质的结构和成分。

二、质量标准的更新1.国家药典:国家药典是药品质量控制的重要依据,根据药品质量控制的要求和标准编制而成。

随着药品研究和开发的不断深入,国家药典也在不断更新和修订。

2.生物学方法:随着生物技术和分子生物学的快速发展,生物学方法在药品质量控制中的地位越来越重要。

生物学方法包括细胞毒性、细胞增殖、细胞凋亡等指标的检测。

三、质量管理的更新1.质量风险评估:质量风险评估是一种系统性的方法,用于评估药品质量控制中的风险。

通过对药品生产过程的分析和评估,确定可能存在的质量风险,采取相应的措施来控制和降低风险。

2.质量控制圈:质量控制圈是一种质量管理方法,通过团队的共同努力和持续改进,实现质量的持续改善。

质量控制圈将质量控制的过程视为一个循环,包括计划、实施、监控和改进四个阶段。

4.电子数据管理系统(EDMS):EDMS是一种基于计算机技术的数据管理系统,用于管理和存储药品质量控制的数据。

EDMS可以确保数据的完整性和安全性,并提供数据的追溯和查询功能。

药物分析的新技术和方法学研究药物分析是医药学中最为重要的研究领域之一,它的关注点主要是药物的成分鉴定、含量测定和质量评价等方面。

随着人们对药物质量和安全性的要求不断提高,药物分析科学也不断发展壮大,不断出现新的技术和方法学。

下面我们就来了解一下药物分析的新技术和方法学研究。

一、液相色谱-质谱联用技术液相色谱-质谱联用技术是近年来药物分析领域最为广泛采用的一种分析方法。

它克服了传统色谱技术对样品结构、性质和亲和性的局限性,使得药物成分的鉴定和定量测定更为准确、精确。

此外,液相色谱-质谱联用技术还具有分离度高、灵敏度高、可重现性好等特点,因此被广泛应用于药理学、药代动力学、药物制剂研究和临床检验等方面。

二、电化学法分析技术电化学法分析技术是利用电化学原理,通过对药物化学反应中生成的电流和电势的变化进行分析的方法,它特别适合于对电化学活性的药物成分进行定量测定。

此外,电化学法分析技术还可以利用电极反应原理,对药物在生物体内代谢过程中的转化和代谢产物的生成进行分析和研究。

三、核磁共振技术核磁共振技术是一种非常先进的药物分析技术,它可以通过核磁共振频谱图谱对药物的分子结构进行分析和鉴定,进而对药物进行定量测定和质量评价。

与传统药物分析技术相比,核磁共振技术具有分辨率高、信号强度大等特点,而且可以对无毒性的化合物进行分析和研究,因此被广泛应用于药物分析研究的不同领域。

四、质谱成像技术质谱成像技术是一种新兴的药物分析技术,主要是通过质谱分析和成像技术对药物的成分及其分布进行分析和研究。

质谱成像技术可以高通量地测定药物样品中各成分的含量和空间分布情况,尤其适用于针对药效活性较高的化合物进行分析和鉴定。

此外,质谱成像技术还可以对药物的药效、毒性等方面进行专门研究,因此在药物研究领域具有极高的应用价值。

综上所述,药物分析的新技术和方法学研究正不断繁荣发展。

我们可以看到,液相色谱-质谱联用技术、电化学法分析技术、核磁共振技术和质谱成像技术等技术研究的发展,不仅能有效提高药物质量和安全性,还能为我们更好地理解药物的特性和作用机制提供有力的支持和指导。

第十六章药品质量控制中的现代分析方法与技术第一节从毛细管电泳到微流控芯片实验室林炳承研究员,博士生导师,1944年11月生于浙江宁波。

1968年毕业于南京工学院,1986年在中国科学院大连化物所获博士学位。

20世纪80年代从事色谱研究。

90年代从事毛细管电泳研究,1999年起开始芯片实验室研究。

中国化学会毛细管电泳专业小组组长。

德国洪堡基金、日本学术振兴会研究员,比利时布鲁塞尔自由大学访问学者,香港大学、德国Tübingen大学、美国Truman州立大学、意大利科学院访问教授。

1987年初,林炳承由洪堡研究基金资助,到德国吐宾根大学深造。

一次在接待美国波士顿大学的B. Karger教授时他得知,美国Anak. Chem.(《分析化学》)杂志刚刚引入了一个有生物学背景的博士作为编辑,以加强分析化学和生命科学结合的力度。

这一消息引起他很深的共鸣。

他一直认为,当代化学需要关注两大对象,一是生命科学,二是材料科学,分析化学更多的是前者,这是20世纪后期科学发展进程决定的,不以个人的意志为转移。

在众多的分析化学分支中,电泳技术已经在生物大分子的研究中显示出了独到的优势,80年代以来,人们开始注意把支撑电泳过程的载体从平板转移到50-100微米内径的毛细管上,从而有可能使电泳技术兼有高效、快速等特点,从那时起他萌生了以毛细管电泳研究为切入点进入生命科学领域的想法。

回国以后,林炳承带领几名同事开始着手筹建一个全新的毛细管电泳实验室。

他们利用洪堡基金会赠送的价值4万马克的仪器和张存浩所长拨给的3万元基金,迅速开展了第一轮研究工作。

此后他们又和美国伯乐公司合作,充分利用对方提供的价值8万美元的仪器和试剂、备件,有力地把研究工作推进到一个新的高度。

当然,一个新学科的建立和发展,不会是一帆风顺的。

90年代中前期,曾经有人对毛细管电泳的应用和市场前景产生质疑,并因此对其研究价值提出疑问。

有一段时期,林炳承直面压力,反复思考,他以其丰富的学术积累和渊博的知识断定,这是一个应当坚持的方向,不能动摇。

药品质量控制的新方法及应用药品质量控制是保障人们健康用药、保障药品产业发展的重要环节。

目前,药品质量控制主要依靠规范的药品生产过程、体系化的检验监管体系、严格的药品质量管理等传统方式。

而随着科技的快速发展和消费者对药品安全质量的要求不断提高,药品质量控制正面临着新的挑战。

因此,对药品质量控制进行新方法和新思路的探索已经成为了当下医药行业中重要的研究方向之一。

一、新型质量控制方法1.荧光成像技术荧光成像技术是通过利用分子内吸收光子能量后向外发射荧光信号的方法来检测药品中不同成分的分布情况。

通过将不同成分在荧光显微镜下的独特的荧光波长特征转换为图像,荧光成像技术可以快速准确地检测药品中各成分的含量和分布情况。

特别是对于固体及悬浮液体制剂,荧光成像技术具备无损检测、高分辨率、高靶向等特点,可以成为药品质量管控的新工具。

2. 基于物联网技术的追溯系统物联网技术的应用可以实现药品生产数据、包装信息以及药品流通信息的实时采集与上传。

通过互联网平台,药品生产、流通的全过程可被追溯,数据可完整保留。

应用物联网的追溯系统,可随时了解药品的生产、流通、存储、销售等全过程,并对不合格药品作出及时反应,提高药品质量监管的及时性和精准性。

3. 人工智能技术人工智能技术是将现代计算机技术与人类的认知思维相结合,在保证高效和准确的基础上,为药品质量控制提供重要的支持。

利用人工智能技术,可以对人类肉眼无法辨别的微观特征进行大数据分析、精准识别和快速反应,提高药品质量的精准化、自动化和智能化。

二、新型质量控制方法的应用1.应用荧光成像技术检测药品中成分含量和分布情况荧光成像技术在药物分析和生产中被广泛应用。

可以实现不同原料、不同加工工艺、不同存储条件下成分的变化,分析掌握药品中主成分及杂质微粒、气泡、缺陷等在产品中的分布状况,从而提高质量管控的精度和效率。

2.应用物联网追溯系统物联网技术在药品流通环节的应用可以保证药品的质量安全和管理有效性,减少假药流通和投机倒把,使生产厂商、经营零售商和监管机构实现全面到位的管理操作。

药物质量控制的新方法与技术研究药物质量控制一直是药品研究领域的重点和难点之一。

随着科技的不断发展,新的方法和技术被广泛应用于药物质量控制的研究中。

本文将介绍几种药物质量控制的新方法与技术,并探讨它们的应用前景。

一、基于物联网技术的药物质量控制随着物联网技术的快速发展,其在药物质量控制中的应用也越来越受到关注。

物联网技术可以实时监测药物的产制过程,确保每个环节的质量可追溯,从而减少人为因素对药物质量的影响。

同时,物联网技术还可以通过传感器对药物质量进行实时监测,提高药物的稳定性和一致性。

因此,基于物联网技术的药物质量控制有着广阔的应用前景。

二、基于人工智能的药物质量控制人工智能技术的快速发展为药物质量控制提供了新的思路和方法。

通过建立药物质量控制的人工智能模型,可以对大量的药物数据进行分析和预测,准确评估药物的质量状况。

此外,人工智能还可以通过学习和训练,不断提高对药物质量的识别和判断能力,减少误判和漏判的发生。

因此,基于人工智能的药物质量控制有望成为未来的发展方向。

三、基于纳米技术的药物质量控制纳米技术作为一种革命性的技术,可以在药物质量控制中发挥重要作用。

通过纳米技术,可以制备出具有特定结构和性质的纳米材料,用于药物传递和释放。

这些纳米材料可以在体内实现药物的靶向输送,提高药效和减少副作用。

此外,纳米技术还可以通过纳米传感器实时监测药物的质量和效果,实现对药物质量的精确控制。

因此,基于纳米技术的药物质量控制具有广泛的应用潜力。

四、基于生物技术的药物质量控制生物技术作为一种新兴的技术,可以在药物质量控制中发挥重要作用。

通过生物技术,可以制备出高纯度的生物药物,提高药物的质量和效果。

同时,生物技术还可以通过基因工程技术对药物进行改良和优化,提高药物的疗效和安全性。

此外,生物技术还可以通过生物传感器实时监测药物的质量状况,提前预警并采取相应措施。

因此,基于生物技术的药物质量控制有着广泛的应用前景。

总结起来,药物质量控制的新方法与技术为药品研究领域注入了新的活力。

药物质量控制的新方法药物质量控制一直是制药行业的核心要素之一。

随着科学技术的不断进步,新的方法和技术已经被应用于药物质量控制领域,以提高药物的安全性和有效性。

本文将介绍几种新的药物质量控制方法,并探讨它们的优势和应用前景。

一、基于DNA测序技术的药物质量控制方法DNA测序技术是一种快速、高精度、高通量的生物学分析方法,已经广泛应用于基因组学研究。

近年来,越来越多的研究表明,DNA 测序技术也可以用于药物质量控制领域。

DNA测序技术可以用于分析药物中的DNA污染物。

通过对药物样品进行DNA测序,可以检测到其中的DNA污染物,并帮助制药企业更好地了解药物制备过程中可能出现的污染问题。

此外,DNA测序技术还可以用于检测药物的纯度和稳定性,以及预测药物与患者基因的相互作用。

基于DNA测序技术的药物质量控制方法具有高灵敏度、高准确度和高通量的特点。

与传统的药物质量控制方法相比,它能够提供更全面、更详细的信息,有助于制药企业及时发现和解决药物质量问题,提高药物的安全性和有效性。

二、基于质谱技术的药物质量控制方法质谱技术是一种用于分析和鉴定物质的方法,已经成为药物质量控制领域的重要工具之一。

近年来,随着质谱技术的不断发展和创新,基于质谱技术的药物质量控制方法也得到了广泛应用。

基于质谱技术的药物质量控制方法可以用于分析和鉴定药物中的成分。

通过质谱技术,可以准确地确定药物中的各种成分,并进一步评估其含量和纯度。

此外,质谱技术还可以检测药物中的有害物质和污染物,以保证药物的安全性。

基于质谱技术的药物质量控制方法具有高灵敏度、高分辨率和高选择性的特点。

与传统的药物质量控制方法相比,它能够提供更准确、更可靠的结果,有助于制药企业确保药物质量的一致性和稳定性。

三、基于人工智能的药物质量控制方法人工智能是近年来兴起的一种新兴技术,已经在各个领域展示了其强大的应用潜力。

在药物质量控制领域,人工智能也被广泛应用于药物质量分析和预测。

药物分析中的新兴技术与方法在医学领域中,药物分析一直是保障药物质量、安全性和有效性的关键环节。

随着科技的不断进步,新兴技术与方法层出不穷,为药物分析带来了前所未有的机遇和挑战。

高效液相色谱质谱联用技术(HPLCMS)无疑是近年来药物分析领域的一颗璀璨明星。

它将高效液相色谱的分离能力与质谱的高灵敏度和结构鉴定能力完美结合。

在复杂基质中,HPLCMS 能够对药物及其代谢产物进行精准的定量和定性分析。

比如说,对于一些微量存在的药物杂质,传统方法可能难以检测,但借助 HPLCMS,就能轻松实现准确测定。

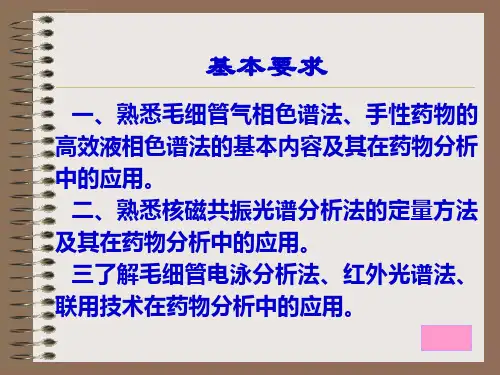

另外,毛细管电泳技术(CE)也逐渐崭露头角。

其具有高效、快速、样品用量少等优点。

由于毛细管内径极小,电场强度大,分离效率极高,能在短时间内分离多种药物成分。

而且,CE 对生物大分子药物的分析具有独特优势,能够清晰地揭示其结构和纯度。

在生物样品的分析中,免疫分析技术发挥着重要作用。

酶联免疫吸附测定(ELISA)就是常见的一种。

它基于抗原与抗体的特异性结合,通过酶的催化作用产生可检测的信号。

这种方法灵敏度高、特异性强,适用于检测血清、尿液等生物样本中的药物浓度。

再说说近红外光谱技术(NIRS)。

NIRS 可以实现对药物的无损、快速分析。

在药品生产过程中,能够实时监测药品的质量,及时发现问题并进行调整。

比如说在固体制剂的生产线上,通过 NIRS 可以快速判断药物的含量均匀度,确保每一片药的质量都符合标准。

除了上述技术,微流控芯片技术也为药物分析带来了新的思路。

微流控芯片将样品制备、反应、分离和检测等功能集成在微小的芯片上,具有微型化、集成化和自动化的特点。

它不仅减少了样品和试剂的消耗,还大大提高了分析速度和效率。

在药物分析方法方面,定量构效关系(QSAR)模型的应用越来越广泛。

通过对药物分子的结构特征和活性数据进行分析,建立数学模型,从而预测新化合物的活性和性质。

这为药物研发的早期筛选提供了有力的工具,节省了大量的时间和成本。

说明:为缩短篇幅,大多数的问答题和简答题的答案只给出了答题要点。

红字是答案。

(如有错误,请指正)第一章药典概况(含绪论)一、填空题1.中国药典的主要内容由凡例、正文、附录和索引四部分组成。

2.目前公认的全面控制药品质量的法规有 GLP 、 GMP 、 GSP 、 GCP 。

3.“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一;“称定”系指称取重量应准确至所取重量的百分之一;取用量为“约”若干时,系指取用量不得超过规定量的±10%。

4.药物分析主要是采用物理学、化学、物理化学或生物化学等方法和技术,研究化学结构已知的合成药物和天然药物及其制剂的组成、理化性质、真伪鉴别、纯度检查以及有效成分的含量测定等。

所以,药物分析是一门研究药品全面质量控制的方法性学科。

5.判断一个药物质量是否符合要求,必须全面考虑_鉴别_、_检查_、_含量测定三者的检验结果。

6.药物分析的基本任务是检验药品质量,保障人民用药_安全_、_合理_、_有效_的重要方面。

二、选择题1.《药品生产质量管理规范》可用( D )表示。

(A)USP (B)GLP (C)BP (D)GMP (E)GCP2.药物分析课程的内容主要是以( D )(A)六类典型药物为例进行分析 (B)八类典型药物为例进行分析(C)九类典型药物为例进行分析(D)七类典型药物为例进行分析(E)十类典型药物为例进行分析3.《药品临床试验质量管理规范》可用( C )表示。

(A)GMP (B)GSP (C)GLP (D)TLC (E)GCP4.目前,《中华人民共和国药典》的最新版为( C )(A)2000年版 (B)2003年版(C)2005年版 (D)2007年版 (E)2009年版5.英国药典的缩写符号为( B )。

(A)GMP (B)BP (C)GLP (D)RP-HPLC (E)TLC6.美国国家处方集的缩写符号为( D )。

(A)WHO (B)GMP (C)INN (D)NF (E)USP7. GMP是指( B)(A)药品非临床研究质量管理规范(B)药品生产质量管理规范 (C)药品经营质量管理规范(D)药品临床试验质量管理规范 (E)分析质量管理8.根据药品质量标准规定,评价一个药品的质量采用( A )(A)鉴别,检查,质量测定 (B)生物利用度 (C)物理性质 (D)药理作用三、问答题1.药品的概念?对药品的进行质量控制的意义?答: 1)药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应证或者功能主治、用法用量的物质,是广大人民群众防病治病、保护健康必不可少的特殊商品。