无锡音乐家

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:6

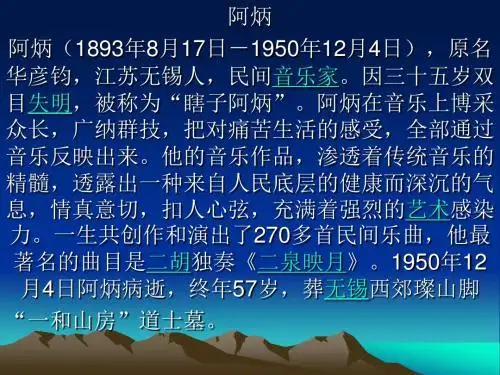

阿炳,原名华彦钧,是无锡市的一位著名民间音乐家,人们习惯称呼他为“瞎子阿炳”。

他的代表作《二泉映月》展示了他独特的民间演奏技巧与风格,以及无与伦比的深邃意境,这首二胡曲被世人喜爱并引为经典。

阿炳的生活经历充满了坎坷。

他的母亲在他出生后不久就去世了,父亲华清和是一名道士,无力抚养年幼的阿炳,只能将他送回老家交由亲戚抚养。

阿炳8岁时回到父亲的身边,在雷尊殿当了一名小道士,并开始学习各种乐器。

然而不幸的是,阿炳在3岁时就失去了母亲,由同族婶母抚养长大。

他在12岁时已经能够演奏多种乐器,18岁时被无锡道教音乐界誉为演奏能手。

尽管生活艰辛,但阿炳的音乐才华横溢,创作了许多令人感动的作品。

其中最著名的就是《二泉映月》。

这首曲子是阿炳生活的写照,是他情感宣泄的传世之作。

阿炳利用自己的创作天赋,把所见、所闻、所感、所想化作一段段扣人心弦、催人泪下的音符,使听众在旋律中产生共鸣。

值得注意的是,虽然阿炳的故事在一些文学作品中被描绘成一个嫉恶如仇、正义凛然的民间音乐家,但这并不一定是真实的阿炳。

事实上,我们对他的了解主要来自于他的音乐作品和一些基本的历史资料。

无论如何,阿炳的音乐才华和他坚韧不拔的精神都值得我们深深地尊重

和怀念。

介绍阿炳的生平,对其作品《二泉映月》做出分析第一周(2013年11月7号)班级:12旅y 姓名:蔡春梅学号:12122401 阿炳,本名华彦钧,民间音乐家。

生于清光绪十九年(1893年~1950年),江苏无锡人。

后双目失明,人称“瞎子阿炳”。

其父华清和为无锡城中三清殿道观雷尊殿的当家道士,擅长道教音乐。

华彦钧幼丧母,由同族婶母扶养。

8岁随父在雷尊殿当小道士。

开始在私塾读了3年书,后从父学习鼓、笛、二胡、琵琶等乐器。

12岁已能演奏多种乐器,并经常参加拜忏、诵经、奏乐等活动。

他刻苦钻研,精益求精,并广泛吸取民间音乐的曲调,冲破道教音乐的束缚。

18岁时被无锡道教音乐界誉为演奏能手。

22岁时父亲去世,他继为雷尊殿的当家道士。

后因交友不慎,沾染上娼、吸毒的恶习,34岁时双目先后失明。

为谋生计,他身背琵琶、胡琴,走上街头,自编自唱,说唱新闻,沦为街头艺人。

40岁时,与寡妇董催弟(彩娣)同居。

每天下午在崇安寺三万昌茶馆门前围场演唱。

他敢于切中时弊,抨击社会黑暗,用人们喜闻乐见的说唱形式吸引听众。

一二八事变发生后,他又编唱《十九路军在上海英勇抗击敌寇》的新闻,并用二胡演奏《义勇军进行曲》。

在抵制日货的运动中,他用富有激情的语言激发人们的爱国热忱。

他的许多新闻唱出了群众的心声,深得一般市民的喜爱。

每天晚上还走街串巷,手操二胡,边走边拉,声调感人。

蜚声国际乐坛的《二泉映月》,就是这一时期创作的。

日军侵占无锡后,阿炳和董催弟一同到双方老家避难。

不久赴上海,在昆曲班仙霓社担任琴师,弹奏三弦,并在电影《七重天》中担任表演群众角色盲人。

这时他创作的《听松》,是一首气魄豪迈、情感充沛的二胡独奏曲,倾吐着不愿当亡国奴的爱国主义热情。

民国28年重返锡城,再操旧业。

他每天上午去茶馆搜集各种新闻,回来构思创作,下午在崇安寺茶馆门前演唱;夜间在街上拉着二胡,演奏他创作的《寒春风曲》。

他的琴艺十分高超,可将琵琶放置在头顶上弹奏,还可以用二胡模仿男女老少说话、叹息、欢笑以及鸡鸣狗叫的声音。

参观张纯如纪念馆的观后感一张纯如纪念馆位于中国江苏省无锡市,是为了纪念中国音乐家、教育家张纯如而设立的一个文化遗迹。

近日,我有幸参观了这座纪念馆,深深被馆内展示的内容和设计所吸引。

以下是我个人的观后感。

二张纯如纪念馆内分为多个展示区域,每个区域都以不同的方式展示了张纯如先生的生平事迹、艺术成就以及他对音乐教育事业的杰出贡献。

展示区域的设计十分精美,给人一种庄重而又亲切的感觉。

三进入纪念馆的大厅,首先映入眼帘的是张纯如先生的雕像。

雕像端庄肃穆,展示了他的智慧与坚毅。

在雕像周围的墙壁上,是张纯如先生的名言警句,这些警句充满智慧和人性关怀,让人深思。

四在展示区域的第一部分,通过图片和文字的组合,向观众介绍了张纯如先生的个人经历和家族背景。

我了解到,张纯如先生在音乐领域有着非凡的天赋和才华,他通过自己的努力和坚持,在音乐界取得了很大的成就。

五第二部分展示了张纯如先生的音乐成就,包括他的作曲、指挥和音乐教育工作。

通过展示他的作品和记录的音乐演出,我对他的音乐才华有了更深入的了解。

他的音乐作品既充满激情又柔和细腻,真正展示了艺术家的情感和创作力。

六纪念馆中还设置了一个特别的区域,展示了张纯如先生对音乐教育事业做出的杰出贡献。

通过展示他的教学方法和学生们的成就,我认识到了他是一位非常出色的教育家。

他不仅关注学生的音乐技巧培养,还注重培养学生的人格和情感。

七参观张纯如纪念馆,我深深被展览的内容和设计所震撼。

通过展示张纯如先生的事迹和成就,纪念馆向人们传递了音乐和教育的重要性。

它不仅是一个纪念先贤的场所,更是一个引领人们深思和反思的地方。

八总的来说,参观张纯如纪念馆是一次非常有意义的经历。

通过了解这位伟大的音乐家和教育家的故事,我受到了很大的启发。

我相信,他的精神和成就将继续激励着更多的人,去追求艺术和教育的卓越。

同时,我也希望更多人能够参观这个纪念馆,了解和传承张纯如先生的精神财富。

阿炳故事汇周公子83

(原创版)

目录

1.阿炳的故事背景

2.阿炳的成就

3.周公子的背景

4.周公子与阿炳的故事

5.周公子对阿炳的评价

正文

阿炳,原名华彦钧,是我国著名的盲人音乐家。

他出生于江苏无锡的一个贫苦家庭,自幼便展现出了惊人的音乐天赋。

尽管他一生坎坷,但他的音乐作品深受人们喜爱,尤其是他的代表作《二泉映月》和《听松》等,成为了中国民间音乐的经典之作。

周公子,即周杰伦,是我国著名的歌手、词曲创作人和音乐制作人。

他的音乐风格独树一帜,深受广大年轻人喜爱,被誉为“亚洲流行天王”。

周公子与阿炳的故事始于周杰伦的一首歌曲《东风破》。

在这首歌中,周杰伦通过歌词向阿炳致敬,表达了对他的敬仰之情。

这也让更多的人了解到了阿炳的音乐和他的故事。

对于阿炳,周公子表示他非常敬佩。

他认为,阿炳的音乐充满了生命力,他的坚持和执着深深地打动了他。

他希望通过自己的音乐,能够让更多的人了解到阿炳,了解到中国的传统音乐。

总的来说,阿炳和周公子虽然生活在不同的时代,但他们对音乐的热爱和追求却是相同的。

第1页共1页。

阿炳故居观后感阿炳故居,那是一段历史的缩影,是无锡的骄傲,也是中国的文化遗产。

我感到非常荣幸能够参观这位民间音乐家的故居,深入了解他的一生和他为音乐做出的贡献。

阿炳故居坐落在无锡市梁溪区图书馆路30号,这是一个具有特殊历史意义的地方。

在参观过程中,我被故居的古老建筑风格和内部陈设所吸引。

这座道馆的每一块砖、每一片瓦都似乎在诉说着阿炳的故事。

阿炳的一生充满了坎坷和艰辛。

他在晚年时期,生活极度贫困,身体状况也日益恶化。

然而,即使在这样的困境中,他仍然坚守在道馆的东面一间小平房内,继续创作音乐,用音乐表达他对生活的热爱和对苦难的抗争。

我深受感动的是阿炳对音乐的执着追求和热爱。

尽管生活穷困,身体疾病缠身,但他从未放弃过音乐。

他的音乐作品充满了情感和生命力,这是他内心深处对生活的热爱和对艺术的执着追求的体现。

在阿炳故居,我还看到了他的二胡和其他乐器,这些乐器仿佛在诉说着他的音乐人生。

我试着想象阿炳坐在道馆内,弹奏着他的二胡,演奏出那一首首令人心醉的音乐。

这些场景让我深深感受到阿炳的音乐才华和他对音乐的热爱。

参观阿炳故居,让我对阿炳有了更深入的了解,也让我对音乐有了更深刻的认识。

阿炳的故事告诉我们,生活无论多么艰难,只要有对生活的热爱和对艺术的执着追求,就能创造出美好的音乐。

他的音乐作品不仅是他生命的延续,也是他对世人的一份宝贵遗产。

总的来说,阿炳故居是一段历史的见证,是一个音乐家的灵魂所在。

在这里,我感受到了阿炳对音乐的热爱和对生活的执着追求。

他的故事激励着我们在面对生活的困难时,要有勇气去面对,有信念去追求自己的梦想。

同时,阿炳的音乐作品也是我们宝贵的精神财富,它们将永远流传下去,感动着一代又一代的人。

——Keep pushing——

作曲家吴大明

吴大明1934年出生于江苏无锡,著名作曲家、电影音乐家,长春电影制片厂电影作曲。

获得吉林省第九届长白山文艺奖,他创作电影音乐的时间要延后很久。

从事电影音乐创作的四十年中,吴大明先后为电影《苦难的心》、《残雪》、《人到中年》、《勿忘我》、《16号病房》、《黄山来的姑娘》等和电视剧《雪野》等40多部影视作品作曲。

其中《人到中年》、《黄山来的姑娘》、《16号病房》都是当时的著名影片,影响广泛。

《人到中年》获金鸡奖最佳电影音乐奖提名、最佳影片奖、“百花奖”最佳影片奖、文化部优秀影片奖、新时期十年最佳影片电影奖、长影“小百花奖”优秀音乐奖等,他创作的电影音乐对影片的成功起到了不可替代的作用。

教师的职务是‘千教万教,教人求真’;学生的职务是‘千学万学,学做真人’。

我们发现了儿童有创造力,认识了儿童有创造力,就须进一步把儿童的创造力解放出来。

——好词好句

1 / 1。

参观阿炳故居作文导读:参观阿炳故居作文【篇一】阿炳,江苏无锡人,生于1893,卒于1950,民间音乐家。

本名华彦钧。

自幼随当道士的父华清和习音乐。

15~16岁时已成为无锡道教界出色乐师。

35岁时双目失明,人称为瞎子阿炳。

由于社会动乱,贫穷潦倒的阿炳开始了流浪艺人生涯,至卒。

就这么普普通通的民间艺人,却谱写了一首流芳百世的乐章。

一方水土养一方人。

无锡是吴文化的发源地,是尚德礼乐之乡,又是民族民间音乐之乡。

秀丽的太湖山水自古以来就是孕育音乐大师的摇篮,生于斯长于斯的阿炳就是这块土地上聪慧悟性的结晶,是众多大师中最杰出的一位。

上世纪五六十年代,无锡百姓收听有线广播,阿炳的《二泉映月》每天作为终了曲播放,每天晚上他的琴声穿过大街小巷,进入千家万户,无锡人几乎都是听着这首曲子进入梦乡的。

我一直以故乡出了这样一位民间音乐家而自豪。

一直痴迷他的二胡曲《二泉映月》。

无论是拉二胡还是小提琴最喜欢拉的曲子也是《二泉映月》。

因为这首曲子最能叩击我的心扉。

如果说屈原的《天问》是诗歌界的命运交响曲,那么阿炳的《二泉映月》就是音乐届的《天问》。

阿炳故居早在2007年就修复了,和我工作的单位相距不过十分钟的路程,心里一直惦记去看看,但也许是离的太近了的缘故一直没有去拜谒过,只是去锡惠公园他的墓地参祭奠过。

2012年11月21日中午一个冬日暖阳的时刻,我决定独自一人去他的故居看看,了却我心底的愿望,毕竟我用他创作过的名曲《二泉映月》的名字在榕树下成立过一个文学社团。

另外年轻时我喜欢拉小提琴,最喜欢拉的也是他的《二泉映月》算是他的忠实粉丝吧。

走进崇安寺老图书馆的广场上就看见他的雕塑,一个投入的拉着二胡的阿炳映入我的眼帘。

一个愤世嫉俗的阿炳惟妙惟肖。

走过阿炳的雕塑,就看见他故居的大门,也是阿炳的纪念馆。

我想一个乞丐般的瞎子阿炳除了几首流传于世的音乐作品,还能有什么遗留物给我们展示呢?刚想走进,却有售票员提示我说要十元门票。

于是买票进入,居然只有我一个人!也好,让我静静地看,静静地拍。

阿炳(1893-1950):原名华彦钧,民间音乐家,江苏无锡人。

1893年8月17日阿炳出生在无锡雷尊殿旁“一和山房”。

父亲华清和(号雪梅)为无锡洞虚宫雷尊殿当家道士,母亲秦氏出身农家,曾嫁与秦家,婚后不久便守寡,与华清和的结合遭到族人痛骂,在阿炳出生一年后便悒郁而死。

阿炳一生下来就被父亲送至无锡县东亭镇小泗房巷老家托族人抚养,8岁后带回道观,取学名华彦钧,小名阿炳,并被送入私塾读书。

二泉映月是阿炳的代表作。

阿炳经常在无锡二泉边拉琴,创作此曲时已双目失明,据阿炳的亲友和邻居们回忆,阿炳卖艺一天仍不得温饱,深夜回归小巷之际,常拉此曲,凄切哀怨,尤为动人。

这首曲子开始并无标题,阿炳常在行街穿巷途中信手拉奏,卖艺时并未演奏此曲,阿炳曾把它称做“自来腔”,他的邻居们都叫它《依心曲》,后来在杨荫浏、曹安和录音时联想到无锡著名景点“二泉”而命名为《二泉映月》(江苏无锡惠山泉,世称“天下第二泉”),这时方定下曲谱。

贺绿汀曾说:“《二泉映月》这个风雅的名字,其实与他的音乐是矛盾的。

与其说音乐描写了二泉映月的风景,不如说是深刻地抒发了瞎子阿炳自己的痛苦身世。

” 在曲子开端是一段引子,它仿佛是一声深沉痛苦的叹息,仿佛作者在用一种难以抑制的感情向我们讲述他一生的苦难遭遇。

仿佛在乐曲开始之前,作者已经在心中默默地说了好久了,不知不觉地发出这声叹息,乐曲如同一个老艺人,在坎坷不平的人生道路上徘徊,流浪,而又不甘心向命运屈服。

他在倾诉着在所处的那个时代所承受的苦难压迫与心灵上一种无法解脱的哀痛,他在讲述着他辛酸悲苦而有又充满坎坷的一生,毫不掩饰地表达出作者心中的真挚感情。

第四段到达了全曲的高潮,我们仿佛可以听到阿炳从心灵底层迸发出来的愤怒至极的呼喊声,那是阿炳的灵魂在疾声呼喊,是对命运的挣扎与反抗,也是对美好生活的向往和追求。

昂扬的乐曲在饱含不平之鸣的音调中进入了结束句,而结束句又给人一种意犹未尽之感,仿佛作者仍在默默地倾诉着,倾诉着,倾诉着……熟悉的乐曲,仿佛把我们带入了山水秀丽的江苏无锡:在我们的眼前,仿佛展现出惠山“天下第二泉”那美丽的景色。

了解阿炳后的感悟在中国的传统音乐中,有一位传奇般的琴师,他就是阿炳。

阿炳以其出色的琴艺和动人的琴曲赢得了无数人的赞美和喜爱。

他的琴曲《二泉映月》更是成为了中国音乐的经典之作,深受人们的喜爱。

在阿炳的音乐世界中,有着许许多多的故事和精彩的传奇,让人们久久不能忘怀。

今天我们就来了解一下阿炳,看看他的音乐世界,感悟一下他的人生和音乐。

阿炳,原名阿英,江苏无锡人,生于一九一九年。

阿炳从小就对琴艺有着浓厚的兴趣,后来师从著名的琴师郑晓宝学习古筝和琵琶,成为了名副其实的琴师。

阿炳的琴艺超凡入圣,他的琴曲更是动人心弦,让人百听不厌。

在他的一生中,阿炳的音乐才华得到了充分的展现,他的琴曲传遍了大江南北,成为了中国音乐的瑰宝。

阿炳的琴曲《二泉映月》是他的代表作,这首曲子以其悠扬的旋律和深沉的情感深深地打动了人们的心。

《二泉映月》将白天儿女的痴情和对人生、对生活的感慨抒发得淋漓尽致。

这首曲子充分展现了阿炳的音乐才华和对生活的独特见解,让人们在聆听的时候仿佛能够感受到生活的苦与甜,懂得人生的真谛。

阿炳的音乐才华和情感表达让人们深深感叹,他的琴曲成为了中国音乐的经典之作,也成为了中国文化的一部分。

阿炳的音乐生涯并不是一帆风顺的,他曾经历过许多的困难和挫折。

在中国的动荡年代,阿炳也曾因为战乱而受到影响。

但是他并没有放弃对音乐的追求,他依然坚持自己的梦想,用琴声诉说着自己的心声。

正是因为阿炳的坚持和执着,他最终成为了音乐界的传奇人物,他的琴曲也成为了流传千古的经典之作。

除了音乐之外,阿炳的人生也是充满着故事和传奇。

他的一生中有着许许多多的曲折和辉煌,他的人生经历也是一部动人的故事。

阿炳的一生中有着许许多多的情感和故事,他的人生也成为了一部动人的传奇。

了解阿炳的音乐世界,让我对音乐有了更深的感悟。

在阿炳的音乐中,我不仅仅感受到了音乐的美妙,更体味到了生活的真谛。

阿炳的琴曲《二泉映月》带给我了许多的感悟,让我对生活和音乐的关系有了更深刻的理解。

精品资料

作曲家吴大明

吴大明1934年出生于江苏无锡,著名作曲家、电影音乐家,长春电影制片厂电影作曲。

获得2008年吉林省第九届长白山文艺奖,他创作电影音乐的时间要延后很久。

从事电影音乐创作的四十年中,吴大明先后为电影《苦难的心》、《残雪》、《人到中年》、《勿忘我》、《16号病房》、《黄山来的姑娘》等和电视剧《雪野》等40多部影视作品作曲。

其中《人到中年》、《黄山来的姑娘》、《16号病房》都是当时的著名影片,影响广泛。

《人到中年》获金鸡奖最佳电影音乐奖提名、最佳影片奖、“百花奖”最佳影片奖、文化部优秀影片奖、新时期十年最佳影片电影奖、长影“小百花奖”优秀音乐奖等,他创作的电影音乐对影片的成功起到了不可替代的作用。

20世纪以来,翻开中国现代二胡的历史,你会惊奇地发现,一个个熟悉的堪称二胡历史上的巨人都出自于美丽的江南名城——无锡。

无锡音乐家是一个群体,这个群体以无锡人特有的灵性和智慧,从不同的层面推动着中国二20世纪以来,翻开中国现代二胡的历史,你会惊奇地发现,一个个熟悉的堪称二胡历史上的巨人都出自于美丽的江南名城——无锡。

无锡音乐家是一个群体,这个群体以无锡人特有的灵性和智慧,从不同的层面推动着中国二胡的发展,在这段历史进程中树立了一座又一座丰碑。

这是无锡籍音乐家对中国音乐乃至世界音乐的巨大贡献。

1992年“20世纪华音乐经典”入选的5首二胡曲中,竟然四首是出自无锡籍音乐家的作品——《病中吟》、《空山鸟语》、《良宵》、《二泉映月》。

这一独特的现象,我想有必要介绍给大家,与大家一同分享这个无锡籍音乐家群体对民族音乐发展,尤其是对二胡的贡献。

在中国吹、拉、弹、打诸类传统乐器中,二胡及其所属的弓弦乐器形成得最晚。

它的前身从唐宋时期的奚琴、嵇琴到胡琴,再到马尾弓的出现,标志了真正意义上的“弓弦”乐器的产生,前后的过程用了约千余年的时间。

到了明代,加上了围定弦长的千斤,已与今天的形制相似。

之后,胡琴逐渐成为音乐活动特别是戏曲各剧种中的主要伴奏乐器,演奏的技巧已逐步增多,但在那时,胡琴还主要用来伴奏,更没有专为其创作的独奏曲。

然而,当进入20世纪,胡琴艺术中杰出的代表——二胡得到了全面的发展和快速的提高,可以说是历史性的大跨越。

一个世纪以来,它已经成为民族乐器中使用最普遍、流行最广泛、最具有中国民乐气质和特点、最受国内外观众喜爱和欢迎的一件乐器,二胡演奏人才和作品大量涌现。

特别引人注目的是,20世纪中国现代二胡艺术从初创到成熟繁荣的百年历程中,有一个地区、一个群体,影响了这一件乐器的发展,无锡籍的杰出音乐家周少梅、刘天华、华彦钧、杨荫浏、刘北茂、蒋风之、储师竹、闵惠芬、王建民等就是这个群体中杰出的代表,他们就像一颗颗发光的星星闪耀在这一艺术的天空中……让我们来一个个认识他们。

周少梅江阴顾山镇人,生于1885年。

周少梅自幼随父亲习琴,其父周静梅是顾山镇上有名的“琵琶圣手”,10多岁时,周少梅的二胡、琵琶已精通。

他是我国最早的民乐教师。

周少梅20岁那年,被无锡实业家华铎之先生聘为“华氏鸿模高等小学校”的国乐指导员,这是中国民族民间音乐第一次登上学校的讲台。

从此周少梅开始了民族音乐的教学生涯,历任无锡、苏州、常州、武进的20多所学校的音乐教导、国乐指导员。

在30多年民族音乐的教学生涯中,培养出了不少有成就的学生,如古琴名家吴景略等。

当然,最著名和最重要的学生是刘天华,他是在1917~1922年之间向周少梅学习二胡、琵琶的。

他是我国最早的乐器改革家。

他在实践中,根据演奏的需要将二胡进行了改革,加长了二胡的琴杆,加大了琴筒的尺寸,使二胡的音量、音色有了很大改进。

他还将过去仅局限在上把位的演奏,扩展到上、中、下三个把位来演奏,被誉为“周少梅三把头胡琴”,拓展了二胡的音域,提高了二胡的技巧,所以,他的演奏在苏、锡、常地区名盛一时。

周少梅的这些创举无疑是开拓性的,对刘天华后来在二胡上的改革和创作产生了重要的影响。

他是弘扬和普及民族音乐的实践者。

在他的从艺生涯里,演奏活动很活跃,曾多次应邀去电台表演二胡、琵琶、单弦拉戏、丝竹合奏等,并应邀到北平大戏院举办过三场民族器乐演奏会,还到上海百代唱片公司录制了《三六》、《虞舜熏风曲》等乐曲,解放后此唱片还在上海电台播放过,现珍藏在中央音乐学院。

抗日战争开始,周少梅失业,独自靠卖艺为生。

1938年夏天,终于穷极潦倒在无锡县的东湖塘镇上。

之后,由他的友人和学生赶几十里长路,把他抬回顾山老家,不久便逝去,终年53岁,死后葬于顾山。

过去对他的宣传不够,使得大家对他不熟悉、不了解,但他在二胡历史上的功绩和地位是显而易见的,特别是对刘天华的影响,可以毫不夸张地说,如果没有周少梅对二胡的改革,也许刘天华还要摸索更长的时间。

刘天华江阴人,生于1895年。

中国现代民族音乐的奠基人、开拓者,民族音乐作曲家、演奏家、教育家。

在中国音乐史上,他是第一个把二胡引进现代高等音乐学府教学的人。

刘天华把当时被称为“不登大雅之堂”的二胡,引进了北京大学“音乐讲习所”这一高等学府,设立了二胡专业,并编写了最早的二胡教本和练习曲,并吸收小提琴的演奏技法,有意识地从中吸取有益的养料,丰富了二胡的表现力。

他创作了二胡十大名曲,意义深远。

刘天华把西方先进的创作技法和理念,运用到二胡作品的创作中,博采众长,取长补短,他的十大名曲不仅继承了我国的民族音乐传统,又开辟了一条中西结合的创作新路,为后人的创作提供了成功的范例和重要的理论基础。

他的作品健康向上,旋律优美,富有时代气启、,不仅手法娴熟,技巧多变,并且个性鲜明,多姿多彩。

作品流传至今,经演不衰,也使二胡从伴奏乐器上升为独奏乐器的地位,把二胡艺术推向了一个新的阶段,开创了二胡艺术的新纪元。

他筹组“国乐改进社”,编辑出版《音乐杂志》,坚持“改进国乐”的远大抱负。

还致力于二胡乐器的研究和改革,他参考西洋乐器的构造原理,对二胡琴筒、琴杆、琴轴、琴码、弓子等乐器的尺寸、工艺进行了改进,设计了新规格的二胡,现在的二胡,就是在刘天华改革的基础上定型的。

并对定弦、揉弦、换把等演奏技法进行了规范,使二胡向科学化、系统化、规范化上迈进了一大步。

同时,将周少梅创立的二胡三把位技艺拓展到五个把位,音域扩大到三个八度,使二胡的表现力得到了空前的提高。

他创立了刘天华二胡学派,并教授了刘北茂、蒋风之、储师竹、陈振铎等大家,他的这些学生继承了刘天华的教学理念和艺术思想,使他开拓的事业得以发展和延续。

可以毫不夸张地说,现在的二胡从业者无一不是出自刘天华二胡学派,与其都有师承关系。

可以说中国现代二胡的历史是从刘天华开始的,他是第一位里程碑式的演奏家、作曲家和教育家。

华彦钧(阿炳) 无锡人,生于1893年,杰出的民间音乐家。

他创作的著名二胡曲《二泉映月》,以其委婉流畅的旋律,深邃无限的情感,无数次打动了国内外观众。

这首充满江南泥土气息的优秀作品,不仅深受中国人民的喜爱,在世界乐坛上也享有盛誉,堪称为我国民族音乐文化宝库中的一颗光彩夺目的明珠。

纵观中国音乐史,几乎没有一位民间音乐家像阿炳这样为国内外音乐爱好者所熟知,也几乎没有一位民间音乐家的作品像《二泉映月》这样有如此持久的艺术生命力。

所以,他是无锡人的骄傲,也是中国民族音乐的骄傲,更是中国人的骄傲。

可以说,中国音乐真正走向世界,被大家熟悉和喜爱,《二泉映月》起到了极其重要的作用。

他是一位多才多艺的民间艺人,会很多种乐器,对二胡、琵琶尤为擅长。

他会数百首不同乐器的作品,可惜的是,由于阿炳病体急剧恶化,加之抢录工作未抓紧进行,以致他的许多得意之作没有被留下。

1950年12月,也就是在1950年9月2 l日录音后的三个月便去世了,终年57岁。

尽管如此,他的作品已成为传世之作,他为中国音乐乃至世界音乐作出了杰出贡献。

说到阿炳,一定要说到另外一个人,可以说,如果没有这个人,也可能就没有阿炳了,他就是杨荫浏先生。

杨荫浏无锡人,生于1899年,我围著名的音乐史学家、音律学家、民族音乐学家。

他的巨著《中国古代音乐史稿》在中国民族音乐历史上占有重要的地位。

他的又一个重要贡献是发现了阿炳,并录下了后来成为世界名曲的《二泉映月》等六首二胡、琵琶作品。

1950年,时任中央音乐学院教授的杨荫浏、曹安和回家乡无锡过暑假,带回了钢丝录音机。

录音前,阿炳由于身体多病,已完全荒废演奏达三年之久,自己的二胡和琵琶也已不知所终,借了乐器,经过三天的恢复性练习,于9月2日,录下了《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》三首二胡曲,次日,又录了《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》三首琵琶曲。

《二泉映月》、《大浪淘沙》获“20世纪华人经典音乐”作品。

杨荫浏1984年去世,终年85岁。

下面要介绍的是刘天华的著名弟子:刘北茂、蒋风之、储师竹等,他们既是刘天华二胡学派的传承者,又是忠实的实践者。

刘北茂江阴人,1903年出生。

作为刘天华的胞弟,努力把继承哥哥天华的未竟事业为己任,他以极大的热情和毅力,投入到教育、演奏和创作工作中,分别任教于重庆青木关国立音乐学院、中央音乐学院、安徽艺术学院,培养了一批演奏家和教育家,并任教第一个盲人训练班,教出了甘柏林等一批盲人演奏家。

他还创作了《小花鼓》等数十部二胡作品。

1981年去世,终年78岁。

蒋风之宜兴后留墅村人,1908年出生,著名的二胡演奏大师,教育家,蒋氏二胡学派奠基人,曾任中国音乐学院副院长。

他1929年拜刘天华为师,学习二胡、小提琴。

在长期的演奏实践中,他继承了刘天华创立的二胡艺术体系,在此基础上又不断创新和发展,形成了独特的“蒋派二胡艺术”。

著名的二胡曲《汉宫秋月》就是他演奏的代表作,此曲奠定了蒋氏二胡学派的基础。

他从事音乐教育50个春秋,培养了一批声誉中外的著名演奏家,为二胡事业的发展作出了杰出的贡献。

1986年病逝于北京,享年78岁。

储师竹宜兴藏林镇人,1901年出生。

他是刘天华创办的北大音乐传习所第一期师范班学员,跟随刘天华学习二胡。

曾任重庆围立音乐学院教授、中央音乐学院民乐组主任,他承袭了天华先生开创的现代民族音乐学派的优秀传统,经他教授的学生,许多都成了现代二胡界的著名演奏家,如张韶等。

同时,他对民族音乐的重要贡献还在于,他为阿炳的二胡曲拟订了弓指法,为传播阿炳的作品起到了重要的作用。

1955年去世,终年54岁。

闵惠芬宜兴人,1945年出生,上海民族乐团国家一级演员,著名二胡演奏家。

曾任中国音乐家协会副主席,第四届全国人大代表,第五、六、七、八、九、十届全国政协委员。

父亲闵季骞是著名二胡演奏家刘天华的再传弟子。

受到家庭的熏陶,8岁时便随其父亲学习二胡。

在1963年举行的第四届“上海之春”全国二胡比赛中,年仅17岁的闵惠芬获得了一等奖,这是建国后第一次全国性的比赛。

她创作改编了《洪湖人民的心愿》、《阳关三叠》、《宝玉哭灵》等多首二胡曲,首演了《新婚别》、《长城随想》等优秀作品,并独创了“器乐声腔化”的理论,尝试用戏曲唱腔来拓宽二胡演奏的空间。

作为演奏家,她曾到几十个国家和地区访问演出,在国际乐坛上享有盛誉,被评价为“世界最著名的弦乐演奏家之一”、“连休止符也充满音乐”。

著名指挥家小泽征尔,曾被她演奏的《江河水》所感动,称赞她“奏出了人间悲切”。

因高超的二胡艺术造诣,她已成了“二胡”的代名词,成为二胡界一面响当当的旗帜。

王建民无锡人,著名作曲家,教授。

曾任南京艺术学院音乐学院院长,上海音乐学院附中常务副校长,现任上海音乐学院民乐系主任。

1988年,创作了他的代表作之一《第一二胡狂想曲》,20多年来,王建民又创作了《天山风情》、《第二二胡狂想曲》、《姑苏吟》、《幻想叙事曲》、《第三二胡狂想曲》、《第四二胡狂想曲》等一批有影响的优秀作品,为二胡事业的发展和二胡作品的繁荣作出了巨大的贡献,被业内称为现代二胡历史上第三位里程碑式的作曲家。