【传染病】第2章 第8节流行性出血热(1)

- 格式:ppt

- 大小:28.00 MB

- 文档页数:81

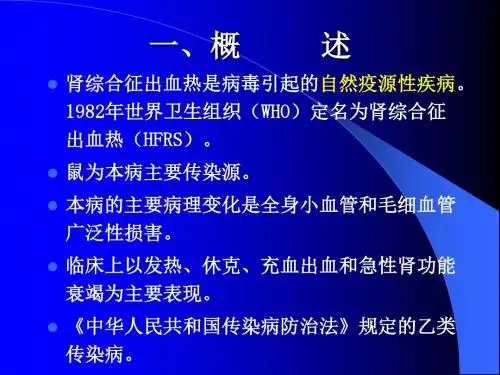

流行性出血热流行性出血热流行性出血热(“简称EHF”).又称“肾脏综合征出血热”。

是一种自然疫源性急性传染病,病原体于20世纪70年代方被分离出来,证实为出血热病毒.。

传染源主要是鼠类.目前进而发现十几种动物(如猫等)是传染源。

明显的流行季节是4一6个月的春峰(又叫。

小高蛏”)及儿月至次年1月的冬峰(又叫。

大高蛏”).全年均有散发。

发病以青壮年男性为主,多为从事野外工作人员。

病后可获得持久性免疫力,二次感染率为1一5%。

以发热、出汗、低血压休克及急性肾功能不全为主要临床表现。

广泛性全身小血管损伤是其基本病理,病毒感染是始动因素,病毒本身又成为抗原,刺激机体产生抗体,二者结合形成免疫复合物沉积于全身组织的血管内皮和肾小球、肾小管的基底膜上,存在于血液循环中,而循环免疫复合切(CIC)又可激活补体,补体裂解释放许多中介物质,引起血管损伤,产生DIC等一系列病理反应。

这本身符合Ⅲ型变态反应,目前认为也有I型与Ⅱ型变态反应参加,但以Ⅲ型为主.病理解剖可见全身各组织、器官广泛性出血和充血病变。

突出表现为全身皮肤、粘膜出血.心、肾、肾上腺、脑下垂体、肝及从食道至直肠整个消化道的出血与细胞变性损害。

本病典型的五期经过(发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期,恢复期)与发热、出血、腰痛、低血压休克、心衰、急性肾功能衰竭等主症及肺水肿,DIC、脑出血、脑水肿等严重并发症的发生均与上述病理密切相关。

西医尽管在病原病理方面有所突破.但在治疗上.依然未发现特效药,:仍以对症疗法、(液体疗法、免疫抑制的应用、抗休克,透析疗法等)为主要治疗手段.对轻、中型病例虽可助其顺利度过,对重型尤其是危重型病例就较为棘手,特别是合并难治性休克和重症急性肾功能衰竭尿毒症者.死亡率极高。

中西医结合是突破这两大难关.降低病死率的一条有效途径。

中医参与本病的临床研究已近20年,对其病因、病机、治疗、用药诸方面的认识渐趋全面。

认为疫毒(包括热毒、湿毒、寒毒)是致病原因,‘机体正气不足是发病条件。