盆地分析沉降史作业

- 格式:doc

- 大小:162.00 KB

- 文档页数:5

中国地质GEOLOGYINCHINA第34卷第2期2007年4月Vol.34,No.2Apr.,2007胶莱盆地位于胶东半岛,是一个经历了多阶段构造演化历史和改造作用的白垩纪断陷盆地,由不同性质的盆地原型叠加而成。

该断陷盆地西界为郯庐断裂中段的沂沭裂谷系,南界为苏鲁造山带(图1)。

盆地基底横跨2个不同性质的构造单元:东南部为胶南隆起带,属于苏鲁造山带的北带;西北部为胶北隆起,属于华北地块的组成部分,两者界线位于五莲—即墨—牟平断裂带[1]。

由于其特殊的大地构造位置,胶莱盆地的研究一直受到大地构造学家的关注。

随着石油勘探的深入和资料的积累,对盆地地层序列、沉积特征、深部结构、构造样式、地球物理场特征、构造演化历史等方面的认识也在逐渐深化[2-6],对胶莱盆地含金矿性研究也取得了重大的突破[7]。

研究结果表明,胶莱盆地在白垩纪时期经历了多阶段演化历史,盆地伸展构造出现时空叠加、复合和改造,形成复杂的伸展构造样式[8,9],不同性质的盆地原型遭受了后期不同类型改造,成为一个典型的复合改造型断陷盆地。

笔者基于沉积-沉降分析方法,并运用盆地叠合与盆地改造的研究思路,对胶莱盆地地层层序、盆地原型、沉积-沉降速率等进行了分析,恢复了早白垩世莱阳群沉积期的盆地原型,探讨不同构造演化阶段的盆地伸展动力学背景,为胶莱盆地油气勘探提供基础地质依据。

1地层序列胶莱盆地基底由太古界胶东群、元古界荆山群、粉子山群和蓬莱群等组成。

盆地盖层包括白垩系和古近系。

白垩系由3套地层组成,自下而上为下白垩统莱阳群、下白垩统青山群和上白垩统王氏群;古近系为五图组或黄县组[10-11]。

下白垩统莱阳群是本文重点研究层系,对应一套河湖相沉积,在盆地的各个凹陷中均有发育,其沉积规模及地层序列受到凹陷大小和沉降幅度的制约。

该群分为6个组,自下而上为:逍仙庄组、止凤庄组、马耳山组、水南组、龙旺庄组、曲格庄组[2](图2)。

底部逍仙庄组为一个独立的沉积旋回,岩性以灰黑、灰绿、灰黄色页岩夹粉砂质灰岩为主,代表了胶莱盆地形成初期的沉积建造;从止凤庄组到曲格庄组成了另一个湖进—湖退沉积旋回,碎屑物粒度呈粗—细—粗变化[12],代表盆地断—坳演化过程。

一、前陆盆地的沉降机制论述与岩石圈挤压挠曲有关的盆地统称为前陆盆地。

前陆盆地的发育与逆冲构造产生的构造载荷使岩石圈挠曲引起的前陆沉降作用有关。

前陆盆地的沉降机制有以下三类:1 构造应力作用前陆盆地地壳或岩石圈厚度变化主要是挤压作用动力学机制。

由于岩石圈板块的俯冲、碰撞等汇聚作用引起岩石圈向下牵引弯曲和地壳岩石圈的挠曲沉降,常见于俯冲带或造山带。

如周缘前陆盆地和陆内造山前陆盆地,前者是大洋板块俯冲和消减后,在继续俯冲的、向下挠曲的陆壳之上形成的沉积盆地;后者是陆内板块碰撞挤压挠曲形成山前凹陷继而形成沉积盆地。

2 负载(重力作用)某些前陆盆地与岩石圈加载造成的挠曲或弯曲变形作用有关。

如弧后前陆盆地,其发育于仰冲板块上的岩浆弧之后。

火山岛弧构造载荷导致挠曲沉降,盆内充填了大量来自前陆和后陆方向的沉积物。

3 热沉降机制由于先前受热的岩石圈的冷却及伴随的密度增大而产生的均衡沉降。

在前陆盆地的形成过程中,这种作用机制很少,弧后前陆盆地的形成可能与此有关。

前陆盆地沉降机制一般以构造应力作用为主,三种机制综合作用。

二、裂陷盆地和前陆盆地形成的动力学机制及其相互之间的区别列陷盆地形成的动力学机制:1、列陷盆地沉降的控制因素:(1)岩石圈的变薄;(2)热异常;(3)沉积物负载的均衡沉降;(4)软流圈上升造成的熔融作用2、列陷盆地的形成作用主要有两种:即主动裂陷作用(张应力作用和地幔作用相伴生)和被动裂陷作用(先张应力作用引起破裂,后热地幔物质上侵)3、岩石圈的伸展模式:(1)岩石圈的纯剪切模式,包括均匀纯剪切拉伸模型和非均匀纯剪切拉伸模型(2)岩石圈的简单剪切模式(3)简单剪切—纯剪切挠曲悬臂梁模型(4)拆离—纯剪切模式4、裂谷盆地具有幕式进行的热点5、裂谷盆地的定量动力学模型有两种:(1)同裂谷期沉降(2)热衰减沉降三、前陆盆地形成的动力学机制:1、弹性挠曲模型把地壳或岩石圈看作是覆盖于粘滞性流体之上的连续性薄板,在水平应力和重力负载作用下发生弹性挠曲变形。

沉积盆地作为大地构造当中的一级大地构造单元,对于地球的构造演化过程的研究具有重要意义。

同时,由于盆地内部含有丰富的油气、煤炭、矿产等资源,受到地质学家们的广泛关注。

近年来,由于盆山系统耦合的研究,使单一的造山带和单一的盆地研究成为一个系统。

通过盆地的研究分析,包括盆地所在区域及内部的构造、沉积层序、地层格架及演化史的分析,为造山带的研究提供一个新的方向。

沉积盆地的研究成为一个焦点问题。

盆地的沉降是指由于地壳垂直运动,使顺重力方向、高程降低的方向运动。

地壳的沉降作用是形成盆地的直接原因,没有沉降就没有盆地[1]。

而盆地沉降史研究,就是将盆地在各个时期沉降的量进行求解,编绘反映盆地沉降特征的地层埋藏史曲线、盆地基底沉降曲线以及盆地构造沉降曲线等途径来表述。

因此,分析盆地的沉降史是研究盆地形成、演化的重要内容,是整个盆地系统研究中最为基础的环节,对于整个盆地的构造、热历史及演化等起着至关重要的作用。

分析盆地的沉降,一般可用沉降量和沉降速率两个参数。

沉降量(或沉降幅度)是最直观、最简便的表示方法,表示某地质时期一个地区的累计的沉降幅度的大小。

沉降速率是盆地某一构造面在单位地质时期内相对于某一基准参照面(海平面或湖平面)下降的幅度,它能反映盆地构造动力学的某些信息。

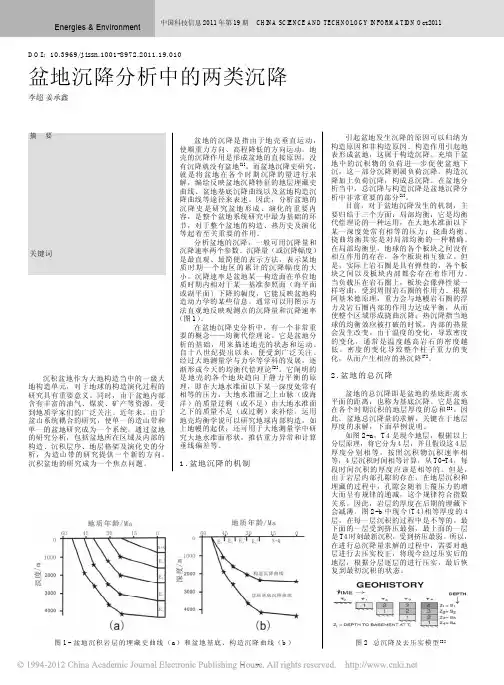

通常可以用图示方法直观地反映观测点的沉降量和沉降速率(图1)。

在盆地沉降史分析中,有一个非常重要的概念——均衡代偿理论。

它是盆地分析的基础,用来描述地壳的状态和运动。

自十八世纪提出以来,便受到广泛关注。

经过大地测量学与力学等学科的发展,逐渐形成今天的均衡代偿理论[2]。

它阐明的是地壳的各个地块趋向于静力平衡的原理,即在大地水准面以下某一深度处常有相等的压力,大地水准面之上山脉(或海洋)的质量过剩(或不足)由大地水准面之下的质量不足(或过剩)来补偿。

运用地壳均衡学说可以研究地球内部构造,如上地幔的起伏;还可用于大地测量学中研究大地水准面形状,推估重力异常和计算垂线偏差等。

沁水盆地中北部沉降史分析

刘亢;曹代勇;林中月;李建

【期刊名称】《煤田地质与勘探》

【年(卷),期】2013(000)002

【摘要】根据大量煤田钻孔和地质填图资料,应用回剥技术分析研究了沁水盆地中北部的沉降史.结果表明,石炭-二叠纪以来,研究区主要经历了3期沉降和2期抬升:晚石炭世—中二叠世的缓慢沉降;晚二叠世—三叠纪的快速大幅沉降;罗纪—白垩纪,燕山运动引起的隆升剥蚀;新生代以来,受喜山运动影响的隆升剥蚀;新近纪—第四纪的快速沉降.自晚古生代以来,沉降中心大体由南向北迁移,东部抬升剥蚀量较西部大,最大剥蚀厚度超过1000 m.

【总页数】5页(P8-11,15)

【作者】刘亢;曹代勇;林中月;李建

【作者单位】中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083

【正文语种】中文

【中图分类】P618.11

【相关文献】

1.山西沁水盆地石炭-二叠系煤层生排烃史分析 [J], 李伟;张枝焕;朱雷;韩立国;杨永才

2.渤海湾盆地中北部沉降史分析及裂后期异常沉降分离 [J], 白玉;刘少峰;李超;马方彬

3.华北克拉通中部沁水盆地热演化史与山西高原中新生代岩石圈构造演化 [J], 孟元库;汪新文;李波;蔡志东

4.沁水盆地中东部热演化史模拟及油气成藏响应 [J], 程维平

5.沁水盆地中北部石炭–二叠纪煤系构造演化特征 [J], 林中月; 刘亢; 魏迎春

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

沉积盆地基底沉降分解研究沉积盆地基底沉降是一种沉积盆地形成过程,包括地质,构造,物理学和水文学因素。

沉积盆地形成的深度直接影响沉积体系的形态和结构,为沉积体系的演化提供理论指导。

从构造学的角度,沉积盆地形成的深度可以由前期构造度来推断,从而更深地了解盆地形成过程。

研究表明,盆地形成的深度是由几个主要因素所决定的,包括构造降深,塑性和粘性沉降,以及孔隙介质改造。

催蚀性荷载作用是沉积盆地形成过程中最显著的影响因素之一。

构造活动和岩石塑性变形会导致盆地的深度随着时间的推移不断增加。

催蚀性荷载作用的影响体现在盆地与盆地周围山脉的面积比,以及山脉的高度。

例如,较大的面积比会导致盆地深度增加,而山脉高度会影响构造降深对山脉的影响。

借助GIS技术可以比较准确地识别盆地围绕山脉的面积比,以及深度,从而更准确地判断盆地形成的深度和构造降深的作用。

粘性和塑性沉降是另外两种极为重要的因素,他们可以影响沉积盆地形成过程中深度随时间变化的速度等结构性参数。

塑性沉降可由破坏性活动导致平衡沉降,而粘性沉降则是由游离液流姿势引起向下沉降。

这两种沉降过程也可以识别和量化,以便更准确地判断盆地形成的深度和形态。

最后,孔隙介质改造也可通过孔隙水压识别,这样可以更多地了解沉积盆地的演化特征和形成条件。

典型的改造情况包括压实和流变,他们可能会改变盆地形成过程中山脉等地质要素的结构和沉降率。

综上所述,沉积盆地基底沉降分解研究是非常重要的,它将构造和水文学要素结合起来,识别和量化几种关键的沉降因素,包括构造降深,塑性和粘性沉降,以及孔隙介质改造,以更准确地推测盆地演化的深度。

除此之外,还可以开展盆地的构造,地球物理学框架,水文学,以及地层学等相关研究,以深入研究盆地形成过程,以及更好地了解矿产资源和环境影响。

沉降盆地地壳演化过程与沉积物源分析在地质学中,沉降盆地指的是一种地质形态,是由地壳在长时间内的沉降过程形成的凹陷区域。

沉降盆地的形成通常与构造运动有关,地壳的下沉使得周围的山脉逐渐形成,沉降盆地才得以展现。

本文将探讨沉降盆地的地壳演化过程以及分析沉积物的源。

在地壳演化过程中,沉降盆地的形成与断层运动密切相关。

断层是指地壳中岩石断裂的产物,当断层活动较为频繁时,地壳容易产生下沉现象,从而形成沉降盆地。

这种地质过程在地质历史上非常常见,形成了许多著名的沉降盆地,例如西伯利亚的祖母绿盆地和美国的科罗拉多盆地。

沉降盆地的地壳演化过程通常具有一定的时空性。

首先,地壳的下沉是一个漫长的过程,可能需要数以百万年甚至更久的时间。

其次,在地壳沉降的同时,周围地区的山脉逐渐抬高,形成了“盆山共生”的现象。

这种时空关系使得沉降盆地在地理上具有一定的特征。

沉降盆地的形成不仅与地壳演化有关,还与沉积物的源有密切的联系。

地壳沉降会导致海平面上升,使得附近的河流和河口发生变化。

沉积物源分析可以通过研究沉积物中的岩石组成、矿物成分以及化学元素等一系列信息,来追溯沉积物的来源以及沉降盆地的地质背景。

沉积物中的岩石组成可以反映沉积物的源地。

不同类型的岩石具有不同的特征,通过研究岩石组成可以判断沉积物是来自陆地还是海洋。

例如,如果沉积物中含有富含石英的砂岩,通常可以推断出其来自陆地的河流冲积作用。

矿物成分也是分析沉积物源的重要依据。

不同的地质环境中形成的岩石通常具有不同的矿物组合。

通过研究沉积物中的矿物成分,可以判断岩石的类型以及可能的产地。

例如,砂岩中含有石英、长石和云母等矿物,而碳酸盐岩中则富含方解石和白云石。

化学元素的分析也能提供有关沉积物源的线索。

不同岩石中的化学元素组成通常也有所差异,通过测量沉积物中的化学元素含量以及比值,可以推断出其来自不同的岩石类型。

例如,富含镁和铁的沉积物通常与侵入性岩石相关,而富含矽和铝的沉积物则可能与火山活动有关。

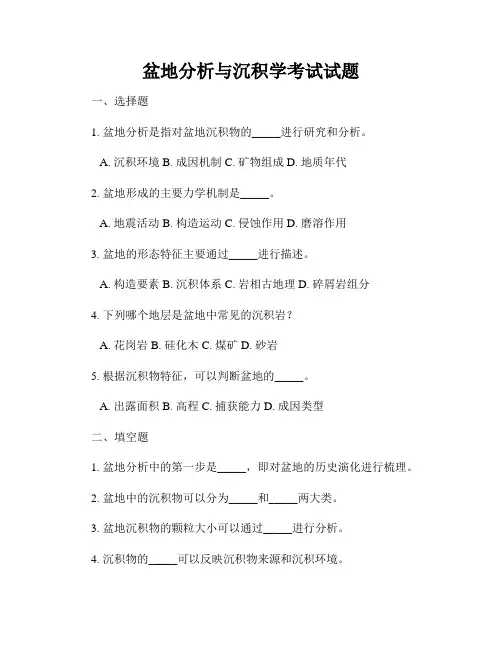

盆地分析与沉积学考试试题一、选择题1. 盆地分析是指对盆地沉积物的_____进行研究和分析。

A. 沉积环境B. 成因机制C. 矿物组成D. 地质年代2. 盆地形成的主要力学机制是_____。

A. 地震活动B. 构造运动C. 侵蚀作用D. 磨溶作用3. 盆地的形态特征主要通过_____进行描述。

A. 构造要素B. 沉积体系C. 岩相古地理D. 碎屑岩组分4. 下列哪个地层是盆地中常见的沉积岩?A. 花岗岩B. 硅化木C. 煤矿D. 砂岩5. 根据沉积物特征,可以判断盆地的_____。

A. 出露面积B. 高程C. 捕获能力D. 成因类型二、填空题1. 盆地分析中的第一步是_____,即对盆地的历史演化进行梳理。

2. 盆地中的沉积物可以分为_____和_____两大类。

3. 盆地沉积物的颗粒大小可以通过_____进行分析。

4. 沉积物的_____可以反映沉积物来源和沉积环境。

5. 盆地的_____可以通过对盆地周边的构造要素进行分析来确定。

三、简答题1. 请简述盆地形成的主要机制和影响因素。

2. 盆地分析的研究内容包括哪些方面?3. 盆地中的沉积物特征有哪些,可以通过哪些方法进行分析?四、论述题请结合实际盆地案例,论述盆地分析与沉积学在地质研究中的应用和意义。

参考答案:一、选择题1. A2. B3. C4. D5. D二、填空题1. 盆地重构2. 陆源沉积物,水源沉积物3. 颗粒分析4. 矿物组分5. 构造演化历史三、简答题1. 盆地形成的主要机制包括构造运动、地壳的垂直运动和水平挤压等,同时受到沉积物供应、侵蚀和物理、化学作用的影响。

构造运动是主导盆地形成的力学机制,通过构造运动的复杂变动,形成盆地的各个部分。

而沉积物供应、侵蚀和物理、化学作用会影响盆地沉积物的特征和分布。

2. 盆地分析的研究内容主要包括盆地形态特征、沉积体系、沉积相、岩相古地理、构造演化历史等。

通过对盆地形态特征的描述,可以揭示盆地的演化历程和构造要素影响。

渤海湾盆地中北部沉降史分析及裂后期异常沉降分离渤海湾盆地是以盐城为中心,沿海向东北展布的一个海陆相间的陆间盆地,是中国现代海洋沉积研究的典型地区之一。

渤海湾盆地中北部包括淮阴凹陷、盐城凹陷、滨海凹陷和海州凹陷,是渤海湾盆地中的主要活动区。

根据地质特征和区域构造演化历史,该地区沉降史可以分为裂谷期、相对稳定期和裂后期三个阶段。

裂谷期是渤海湾盆地形成的初期,也是最活跃的阶段。

在约2亿年前,该地区因为地壳运动的影响,发生了大规模的断裂活动,形成了一条条走向东北-西南方向的断裂带,导致该地区大部分地方产生了强烈的均衡调整和垂向移动,形成了盆地的基本形态。

在裂谷期,盐城凹陷经历了多次的沉降-抬升运动,盐城地区发育了一套复杂的岩相和构造形态,为后续发生的渐新世-新近纪的沉积和岩浆活动创造了有利条件。

相对稳定期是盆地活动的相对平静阶段。

在约1亿年前,由于印度-亚洲碰撞和太平洋板块俯冲造山作用的影响,盆地的构造又发生了一次轻微的调整,但总的来说,这个时期盆地的活动相对平静,主要是以沉积为主,不过盐城凹陷仍旧经历了多个局部沉降和抬升周期,使得填充在盐城凹陷中的沉积物序列呈现出明显的叠置层位关系。

裂后期是盆地活动的再次加强阶段。

在约5000万年前,由于太平洋板块再次俯冲和岛弧相互碰撞的影响,盆地构造再次发生了显著调整,使得盆地的某些地方出现了异常的沉降运动。

在盐城凹陷西部、淮阴凹陷南部和滨海凹陷北部地区,相继发生了一系列的异常沉降,形成了多个大型储层和优质油气藏。

其中,目前已经被认为是轻微的地震活动是裂后期异常沉降的最主要原因之一。

综上所述,渤海湾盆地中北部沉降史可以分为裂谷期、相对稳定期和裂后期三个阶段。

在裂谷期和相对稳定期,盆地活动相对平静,以沉积为主,填充了丰富的油气和矿产资源。

而在裂后期,盆地的异常沉降运动为该地区油气资源的研究和勘探提供了更多的机遇。

沉积盆地作业1.超压形成机理总的来说,超压的形成是由于形成了相对比较封闭的系统,其中的流体不易排出,同时伴随着压力增大、温度增高和应力升高,流体膨胀受压而形成超压。

具体可分为:1.1欠压实作用在泥质岩类被压实过程中,由于压实流体排出受阻或来不及排出,孔隙体积不能随上覆负荷增加而减少,导致孔隙流体承受了部分上覆沉积负荷,使孔隙流体压力高于其相应的静水压力,于是就出现了超压现象。

1.2 蒙脱石脱水作用蒙脱石是一种膨胀性粘土,结构水较多, 结构水在压实和热力作用下部分甚至全部会成为孔隙水,在泥岩排液困难情况下,蒙脱石的脱水作用很容易产生孔隙异常高压。

1.3生烃作用干酪根成熟后生成大量油气(还有水),它们的体积大大超过原干酪根本身的体积。

这些不断生成的流体使孔隙中的压力越来越高,形成超压。

1.4流体热增压作用在许多盆地中,地温随深度增大而升高,流体受热膨胀,使压力升高造成高孔隙流体压力。

1.5渗析作用渗析作用是在渗透压差作用下流体通过半透膜从盐度低的向盐度高的方向运移,直到浓度差消失为止。

含盐量越大,产生的渗透压也越大。

盐离子很容易被页岩吸附过滤,页岩孔隙水的盐度常比砂岩高,在页岩中易形成超压。

1.6液态烃类的热裂解作用在高温条件下,液态烃类受催化反应、放射性衰变及细菌作用热解为气态烃的过程中,其体积可增加到原来的2~3倍或更大,从而导致地层压力增加。

另外,在超压地层中,残余油没有排出生烃岩,这些残余油转换为气,引起地层压力增加,也可形成超压。

1.7构造作用区域性抬升、折皱、断层、滑坡、崩塌和刺穿(盐岩或泥、页岩)均可造成异常压力体系。

区域性抬升和隆起是造成异常压力的重要因素。

2.超压对油气成藏的影响超压可以促使烃类运移,超压使孔隙度变高成为有效的储层,超压也可以使盖层破裂形成优势运移通道,使油气幕式运移成藏。

超压对油气成藏的影响如图2所示。

超压可产生烃类运移的动力。

当超压达到一定程度便会产生裂缝,为烃类运移提供优势运移通道,烃类进入超压改造的良性储集层,在合适的地质条件下就会聚集成藏。

南襄盆地中、新生代构造沉降史分析与构造演化

夏东领;胡望水

【期刊名称】《石油天然气学报》

【年(卷),期】2010(032)001

【摘要】应用沉降史分析和平衡剖面技术,通过对南襄盆地典型井的沉降史模拟及典型剖面的回剥,分析了南襄盆地的沉降史和构造发育史,并对盆地内各凹陷的沉降做出比较,进而反映该盆地的构造沉降特征和构造演化规律.研究表明:南襄盆地经历了中生代和新生代两期成盆过程,划分为白垩纪基底差异裂陷、白垩纪末期基底差异反转、古近纪基底差异裂陷、古近纪末期基底差异反转及新近纪基底整体拗陷5个主要构造演化阶段.两期成盆作用差异较大,盆地沉降中心发生明显迁移,从而造成各凹陷地层结构的差异性.

【总页数】5页(P17-21)

【作者】夏东领;胡望水

【作者单位】中国石油大学(北京)资源与信息学院, 北京102220;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院, 北京100083;长江大学地球科学学院, 湖北荆州434023

【正文语种】中文

【中图分类】TE121.2

【相关文献】

1.沾化凹陷新生代构造沉降史分析 [J], 史新磊

2.南襄盆地中、新生代构造演化与油气成藏 [J], 夏东领;杨道庆;林社卿;陆建林

3.苏北盆地高邮凹陷晚白垩世-新生代构造沉降史分析与构造演化 [J], 能源;杨桥;张克鑫;任红民;郑元财

4.川西南甘洛地区中—新生代构造沉降史分析及对铅锌保存的约束 [J], 武昱东;王宗起;罗金海;闫全人;张英利

5.准北山前带中新生代构造沉降史分析 [J], 李睿;陈刚;白国娟;王志维;丁超;江涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作业题目

说明层号底界深度(m)底界年龄(Ma)

7 450 10.3

6 1090 15.4

本层顶剥蚀215米,间断时间2.1Ma 5 2060 24.6

4 2821 28.4

3 4433 33.1

底界沉积时水深230米 2 5421 37.6

1 6643 40.3

已知:地幔密度:3.3,沉积物密度2.5。

地表孔隙度48%,3000米深度孔隙度14%,不考虑砂泥变化。

(1)编制基底沉降史和构造沉降史图;(2)编制埋藏史图;(3)分析说明盆地的沉降特征。

作业方法与步骤

一、利用回剥法绘制埋藏史图

回剥法绘制埋藏史图,是根据沉积压实原理,从已知的单井分层参数出发,按照地质年代由新到老的顺序逐层剥去,剥蚀恢复过程中考虑了沉积压实、沉积间断、地层剥蚀等地质要素,直至全部地层剥完为止。

如下图(图1)模型所示:

图1 剥蚀厚度恢复模型

回剥技术采用地层骨架厚度不变压实模型:即在地层的沉积压缩过程中,压实只是导致孔隙度减小,而骨架体积不变。

使用该模型恢复地层的沉降史,实质上是恢复地层中的孔隙度演化过程,因此可以借助孔-深关系来恢复古厚度。

即随着埋藏深度的增加,地层的上覆盖层也增加,导致孔隙度变小,体积减小。

可以假定地层的横向位置在沉降过程中不变,而仅是纵向位置变化。

因此,地层体积变小就归结为地层厚度变小。

在正常压实情况下,孔隙度和深度关系服从指数分布:

cz

-

Φe

=

Φ

(1.1)

其中,Φ是深度为z 时的孔隙度,Φ0为地表孔隙度,c 为压实系数。

根据已知条件:地表孔隙度48%;3000米深度孔隙度14%。

将其带入到式(1.1),两个未知数列方程,可计算出压实常数:

c=4.107×10-4

沉积层孔隙度在受压实过程中,沉积物骨架部分的体积不变,只有孔隙部分发生变化。

如果某层深度Z 1至Z 2时(Z 2>Z 1),层内孔隙所占体积V m 为:

[]

2

12

1

e -e e 00cz cz z z cz m c

dz V ---Φ=

Φ=

⎰

(1.2) 设地层总体积为V ,岩石颗粒体积为s V ,则

w s V V V += (1.3)

纯岩石颗粒的高度H s

[]

2

1e -e )(012cz cz s c

z z H --Φ-

-= (1.4) 由公式(1.4)可以导出

[]

2

1e

-e )(012cz cz s c

z H z --Φ+

+= (1.5) 首先,现今各地层的厚度(单位m )如下:450,640,970,761,1612,988,1222;并由公式(1.4)计算出各地层的骨架厚度(单位m )如下:253,415,725,626,1434,925,1172。

(具体计算过程可用程序解决!)然后按照地质年代由新到老地逐层回剥,每剥一层把所有的地层重新计算。

当剥掉地层7时,地层6的顶界为0,其底界等于当Z 1为零和H S =415m 时由公式(1.5)计算得到的Z 2等于711m ;地层6的底界等于711m 加上当Z 1等于711m 和H S =725m 时由公式(1.5)迭代得到的Z 2等于1736 m ;……以此类推,成果见下表:

表1 剥蚀厚度恢复数据统计表

依据以上数据,可以绘出如下埋藏史图(图2),或者直接用国际上的盆地模拟软件进行单井模拟,得出的效果(图3)相差不大,说明计算的正确:

40.3

37.6

33.1

28.4

24.6

15.4

10.3

17.5

01000200030004000

50006000

7000

05101520

2530354045地质年代/Ma 深度/M a

层号

65

43

2

1

7

图2 沉积埋藏史图

图3 PetroMod 沉埋藏史模拟图

二、编制基底沉降史和构造沉降史图

要编制基底沉降史和构造沉降史图,必须通过建立各地层的埋藏史,也就是各地层的总沉降史,如第一问所作。

总沉降量由负荷沉降量和构造沉降量两部分组成。

如果求出负荷沉降量,然后在总沉降量中减去负荷沉降量就得到构造沉降量。

总沉降量S t 等于负荷沉降S l 与构造沉降S s 之和,即:

s t S S S +=1

所以: l t s S S S -= (2.1)

总沉降量S t 是通过地层回剥求出的,含有埋藏深度z 和水深z w 两个部分:

w t z z S -= (2.2) 根据艾里(Airy)模型:(艾里—海斯堪宁均衡模型(Airy-Hayskanen isostatic model ):在作均衡重力校正时,芬兰人海斯堪宁对艾里地壳均衡假说中的补偿质量作了适当的量化,作了如下简单假设:完全均匀补偿,地壳密度处处相等,壳下层的密度大于地壳的密度,山脉有深入壳下层的轻山根,海洋下面壳下层向上突起,形成反山根,地壳就像漂浮在海洋上的冰山一样漂浮在壳下层上。

山脉的轻山根和海洋下的反山根形成补偿质量,山脉的轻山根产生的质量亏损等于山脉的地形质量,海洋的重反山根造成的质量多余等于海洋部分地壳的质量亏损。

局部补偿,不管地形横截面积的大小,任何横截面积的地形或海洋都有与其相对应的山根或反山根,山根或反山根的厚度与山脉的高度或海洋的深度成正比。

)

z S w

m w

s l ρρρρ--=

(2.3)

将式(2.2)和式(2.3)带入式(2.1),得:

w w

m s

m s z z S +--=

ρρρρ (2.4)

式中:S s —井底的构造沉降,m ;m ρ—地幔密度,g/cm 3;w ρ—地下水密度,g/cm 3;s ρ—沉积物密度,g/cm 3;z —井底埋藏点的深度,m ,由以前的埋藏史得到;z w —井口的水深,m 。

(参考前人方法。

)

已知:地幔密度:3.3 g/cm 3,沉积物密度2.5 g/cm 3,地下水密度1.0 g/cm 3;并且层2底界沉积时水深230米,由公式(2.4)计算得如下所需数据(表2):

由以上数据可画出构造沉降和基底沉降图(图4):

图4 构造沉降和基底沉降图

三、盆地沉降史分析:

由构造和基底沉降曲线可看出沉降曲线呈下凸状,大致分为早期和晚期两个阶段沉降。

即早期:从40.3Ma到37.6Ma间,沉降曲线比较陡、斜率大,说明沉积1,2层地层时期,盆地整体沉降速率较快,且构造沉降占主导地位。

而晚期:从37.6Ma开始,构造沉降曲线比较平缓、斜率小,而压实沉降速率仍然很大,说明从沉积3层地层开始,盆地整体构造沉降速率明显变慢,而压实沉降对于盆地基底沉降作用大。

在17.5-15.4Ma内,虽然构造沉降抬升不大,但是基底抬升较大,可能是由于海平面变化等非构造作用抬升引起的剥蚀。

这一构造沉降曲线的总体特征表明:该盆地可能是一个由伸展作用形成的裂陷盆地,早期(40.3Ma~37.6Ma)为快速下沉形成裂陷沉降阶段,后期(37.6Ma~今)为缓慢下沉形成凹陷沉降阶段。

附迭代计算C语言编程代码:

#include <math.h>

#include<stdio.h>

main()

{

float hs,z2,z1,z0;

double c,eps;

c=4.107e-4;

eps=1e-5;

scanf("%f %f",&hs,&z1);

printf("%f %f\n",hs,z1);

z0=6000;

z2=hs+z1+(0.48*(exp(-c*z1)-exp(-c*z0))/c);

while(fabs(z2-z0)>=eps)

{ z0=z2;

z2=hs+z1+(0.48*(exp(-c*z1)-exp(-c*z0))/c);

}

printf("%f\n",z2);

}。