《六国论》 预习笔记

- 格式:docx

- 大小:48.35 KB

- 文档页数:6

《六国论》文言知识点整理《六国论》是战国时期政治家苏轼所著的一部政治著作,是中国古代文言文阐述政治观点的经典之作。

全书围绕着“齐、楚、燕、赵、魏、韩六国”展开了一系列分析,深刻探讨了当时政治与国家兴衰的原因。

下面是《六国论》中的一些重要知识点的整理:1.《六国论》主要讨论的是战国时期六国之间的政治现状和兴衰原因。

苏轼以六国争霸为背景,以分析六国政治制度、君臣关系、军事力量、外交政策等方面的问题,提出了许多深刻见解和观点。

2.苏轼在《六国论》中提出了“权谋”、“官制”、“兵势”、“赋税”、“财赋”等关键概念,用以分析六国政治制度的差异和成败得失。

3.苏轼认为,一个国家的兴衰与其政治制度密切相关,充分发挥君主的才能和智慧,使国家政治制度得以和完善,才能使国家兴旺。

4.苏轼提出了“言事无狡谄”的观点,主张君臣之间要坦诚相待,相互尊重,不做狡猾伪善之事,以保持政治清明。

5.在对各国的分析中,苏轼认为齐国政治腐败,楚国残暴刚愎,燕国轻佻怠慢,赵国懦弱怯懦,魏国小心翼翼,韩国僵化守旧。

他认为这些国家在政治制度、君臣关系、军事力量等方面存在种种问题,导致了国家的衰落。

6.苏轼强调了统一战线的重要性,认为各国应该联合起来共同对抗外敌,避免内部争斗而导致国家的分裂和内乱。

7.苏轼还提出了“令行禁止,赏罚分明”的观点,主张君主要公正行事,以法度为准则,保持法治社会,使百姓安居乐业。

8.《六国论》中的“难言”部分是苏轼对各国政治现状的评述,以及他对这些现状的看法和分析。

这一部分是整部著作的核心内容,展现了苏轼在政治智慧和洞察力上的深厚功力。

总的来说,《六国论》是一部重要的古代政治著作,对当时的政治现状和国家兴衰因果进行了深入的分析和阐述。

通过对《六国论》中的知识点进行整理和归纳,我们可以更好地理解苏轼的政治思想,了解战国时期的政治局势,从而启迪我们对政治问题的思考和探讨。

引言概述:《六国论》是中国古代著名思想家孔子的著作之一,是对六个国家政治制度、使命目标和发展方向的分析和评价。

本文将通过对《六国论》的学习和整理,对其中的知识点进行归纳和总结。

通过阐述六个大点,包括民主制度、贤能治国、教育改革、外交政策和军事发展,进一步展开对每个大点的介绍,以及每个大点下的小点详细阐述,以帮助读者更好地理解和学习《六国论》。

一、民主制度1.民主制度的起源与发展2.民主制度的核心原则和价值观3.民主制度的优点和缺点4.六国的民主制度特点与运行机制5.《六国论》对民主制度的评价与反思二、贤能治国1.贤能治国的重要性和可行性2.如何选拔贤能的标准和办法3.贤能治国对国家发展的影响和意义4.六国贤能治国的案例分析5.孔子对贤能治国的启示和建议三、教育改革1.教育改革的必要性与紧迫性2.教育改革的目标和原则3.孔子的教育理念与实践4.六国的教育现状与问题5.《六国论》对教育改革的思考和建议四、外交政策1.外交政策的意义和发展变化2.外交政策的基本原则和策略3.六国的外交政策特点和做法4.孔子对外交政策的评价和意见5.《六国论》对外交政策的思考和启示五、军事发展1.军事发展的必要性和战略考虑2.军事力量与国家安全的关系3.六国的军事系统和发展现状4.孔子对战争和军事的态度和观点5.《六国论》对军事发展的建议和总结结论:通过对《六国论》的知识点归纳整理,我们可以更深入地了解古代中国的政治制度、治国理念和发展方向。

民主制度、贤能治国、教育改革、外交政策和军事发展是《六国论》中的重要主题,我们需要在学习和研究的过程中深入思考其意义和启示。

通过积极运用《六国论》中的智慧和经验,我们有望对现代政治、教育、外交和军事的发展有更深入的认识和启发。

引言概述:《六国论》是中国古代著名思想家荀子的代表作之一,也是中国古代政治哲学的重要文献之一。

在《六国论》中,荀子以战国时期六个国家的政治兴衰为线索,探讨了国家治理的关键问题,提出了自己对于政治权力、统治者、社会秩序等诸多重要议题的看法。

六国论笔记整理

六国论是中国战国时期思想家孔子的弟子荀子所著的一部重要政治著作,主要论述六个诸侯国家的政治制度和政治发展。

以下是六国论的一些要点:

1. 孔子的治国理念:孔子认为,君主应该以仁义为核心来治理国家。

他强调道

德和人性的重要性,主张君主要具备高尚的品德和领导能力,以价值观来引导国家的发展。

2. 六国之间的政治制度差异:荀子对六个国家的政治制度进行了对比。

他认为,

齐国实行的是贤者主政的制度,晋国则是贵族统治,秦国是法家制度,楚国偏向民主,鲁国偏向儒家思想,而魏国则是封建专制。

3. 君主的权力与责任:荀子认为,君主应该具备明智的执政能力,能够平衡权力与责任。

君主应该通过正确的政策和善于治理来保障国家的稳定和人民的福祉。

4. 符合人性的法律制度:荀子主张在国家内建立符合人性的法律制度。

他认为,制定公正的法律可以约束人们的行为,维护社会秩序和稳定。

5. 土地的重要性:荀子强调土地的重要性和经济发展的关系。

他认为,富饶的土地是国家繁荣的基础,农业生产应该得到重视和支持。

6. 治国策略:荀子提出了一些治国的策略和方法。

他主张君主应该激励贤能,

不仅要用人才,还要用好人才。

他还强调君主应该注重国防和军事实力的建设,以保障国家的安全。

引言:《六国论》是中国古代战国时期思想家孔子的一篇重要文章,它是孔子对战国时期六个国家的政治、经济、文化等方面进行分析和评价的著名著作。

本文将为大家总结《六国论》的重要知识点,以帮助读者更好地理解和掌握这一经典之作。

概述:《六国论》是孔子在战国时期的一篇辩论文,他对战国六个国家的政治状况进行了分析,总结出政治强大的秦、政治弱小但经济发达的楚、文化兴盛的齐、道德高尚的晋、兵力多但政治弱小的燕、战斗力最强但政治衰败的宋六部分,提出了各国国家治理之道的不同观点,并对中国的未来发展提出了建议。

正文:一、秦国的政治强大1.秦国通过强大的中央集权,实现了统一战国时期诸侯分裂的局面。

2.秦国采取了严格的法律制度和管理机构,使国家运转得以高效、有序。

二、楚国的经济发达1.楚国拥有丰富的自然资源,特别是冶铁技术的发展使得楚国的经济得到了极大的发展。

2.楚国通过对外贸易和征战扩张,积累了大量的财富和资源。

三、齐国的文化兴盛1.齐国注重文化教育,培养了大量的文化人才。

2.齐国提倡文化交流和繁荣,推动了社会文化的兴盛。

四、晋国的道德高尚1.晋国重视道德伦理,以儒家思想为基础进行国家治理。

2.晋国倡导仁义道德,深受人民信任和支持。

五、燕国的政治衰败1.燕国政治腐败,统治集团的内讧和权力斗争严重削弱了国家的统一和治理能力。

2.燕国无法有效地应对外部威胁,使得国家面临着危机和灭亡的风险。

六、宋国的战斗力最强1.宋国拥有强大的兵力和战斗力,曾凭借战争扩张其疆土。

2.由于政治治理不善,导致内乱频发,最终导致宋国的政权衰退和灭亡。

总结:《六国论》对战国时期的六个国家进行了深入分析,揭示了不同国家的政治、经济、文化等方面的特点和问题,为中国的未来提出了一些建设性的建议。

通过阐述秦国的政治强大、楚国的经济发达、齐国的文化兴盛、晋国的道德高尚、燕国的政治衰败和宋国的战斗力最强,我们可以更好地理解战国时期的国家发展状况,思考中国在当下和未来应该如何发展和治理。

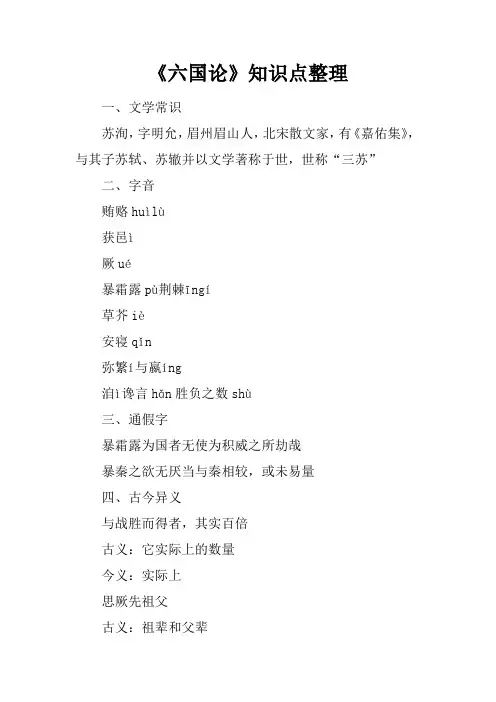

《六国论》知识点整理一、文学常识苏洵,字明允,眉州眉山人,北宋散文家,有《嘉佑集》,与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世,世称“三苏”二、字音贿赂huìlù获邑ì厥ué暴霜露pù荆棘īngí草芥iè安寝qǐn弥繁í与嬴íng洎ì谗言hǎn胜负之数shù三、通假字暴霜露为国者无使为积威之所劫哉暴秦之欲无厌当与秦相较,或未易量四、古今异义与战胜而得者,其实百倍古义:它实际上的数量今义:实际上思厥先祖父古义:祖辈和父辈今义:父亲的父亲至于颠覆,理固宜然古义:致,以至于≈,今义:连词表示另提一事可谓智力孤危古义:智谋和力量今义:理解事物的能力下而从六国破亡之故事古义:先例,旧事今义:真实的或虚构的有关人物的事情后秦击赵者再古义:两次今义:又,又一次然后得一夕安寝古义:这样以后今义:表示一事情之后接着又发生另一事情刺客不行古义:不去行刺今义::能力、本事欠缺;水平不高五、词类活用名词作状语日削月割至于颠覆,理固宜然名词作动词下而从六国破亡之故事/义不赂秦以地事秦秦人食之不得下咽动词的使动用法李牧连却之形容词作动词不能独完/惜其用武而不终也小则获邑,大则得城六、一词多义兵非兵不利而秦兵又至矣斯用兵之效也暴暴霜露暴秦之欲无厌事以地事秦下而从六国破亡之故事犹犹抱薪救火犹有可以不赂而胜之之势终终继五国迁灭惜其用武而不终也始始有远略始速祸焉向并力西向向使三国各爱其地得较秦之所得此言得之然后得一夕安寝诚不得以非非兵不利谪戍之众,非抗于九国之师也势有如此之势其势弱于秦亡诸侯之所亡,与战败所亡者是故燕虽小国而后亡固独夫之心,日益骄固至于颠覆,理固宜然七、文言虚词而连词,表因果赂秦而力亏/战败而亡连词,表修饰较秦之所得与战胜而得者连词,表转折而秦兵又至矣/故不战而强弱胜负已判矣/与赢而不助五国也/燕虽小国而后亡/惜其用武而不终也/而为秦人积威之所劫/而犹有可以不赂而胜之之势连词,表并列二败而三胜连词,表承接而从六国破亡之故事2之结构助词,的破灭之道也/诸侯之地有限/胜负之数,存亡之理结构助词,的较秦之所得/诸侯之所亡/秦国之所大欲定语后置的标志苟以天下之大代词子孙视之不甚惜/奉之弥繁,侵之愈急/此言得之/而犹有可以不赂而胜之之势3以介词,因为不赂者以赂者丧/洎牧以谗诛介词,凭借秦以攻取之外/苟以天下之大连词,相当于“而”可翻译为“才”以有尺寸之地介词,把举以予人介词,用以地事秦/以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才4为动词洎牧以谗诛,邯郸为郡/为国者表被动为秦人积威之所劫/无使为积威之所劫哉其代词,它其实亦百倍/惜其用武而不终也代词,他们的能守其土6则连词,就小则获邑,大则得城连词,那么则秦国之所大欲7与动词与赢而不助五国也介词,跟,同,表比较的对象与战胜而得者连词,和,同,表并列六国与秦皆诸侯八、重点词语始速祸焉2六国互丧,率赂秦耶3与战胜而得者,其实百倍4向使三国各爱其地九、文言句式判断句是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也赂秦而力亏,破灭之道也夫六国与秦皆诸侯灭六国者六国也,非秦也2省略句举以予人起视四境,而秦兵又至矣洎牧以谗诛,邯郸为郡至丹以荆卿为计3倒装句其势弱于秦赵尝五战于秦苟以天下之大4被动句有如此之势,而为秦人积威之所劫为国者无使为积威之所劫哉燕虽小国而后亡,斯用兵之效也洎牧以谗诛十、重要语句六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦赂秦而力亏,破灭之道也翻译:六国的灭亡,并不是武器不锋利,仗打不好,弊病在于拿土地贿赂秦国拿土地贿赂秦国就要亏损,这就是灭亡的原因2然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急,故不战而强弱胜负已判矣至于颠覆,理固宜然翻译:既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国贪心永远没有满足,诸侯送给秦国的土地越多,秦国对诸侯的侵略也越急所以用不着作战,谁强谁弱,谁胜谁负就已经决定清清楚楚了以至于发展到全部覆亡,从道理上说本来应该这样3向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量翻译:以前假使韩魏楚三国都各自爱惜他们的国土,齐国不依附秦国刺客不去,良将李牧还活着,那么胜败的命运,存亡的道理,假如与秦国相比较,也许还不容易判断呢4、呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也翻译:唉!用贿赂秦国的土地来封赏给天下的谋臣,用侍奉秦国的心意来礼遇天下的奇才,齐心合力地向西进军,那么,我恐怕秦国人吃饭都咽不下咽喉去、悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡为国者无使为积威之所劫哉!翻译:真可悲啊!有这样的有利形势,却被秦国积久的威势所胁迫,天天割地,月月割地,以至于走向灭亡治理国家的人不要使被积久的威势所胁迫啊!。

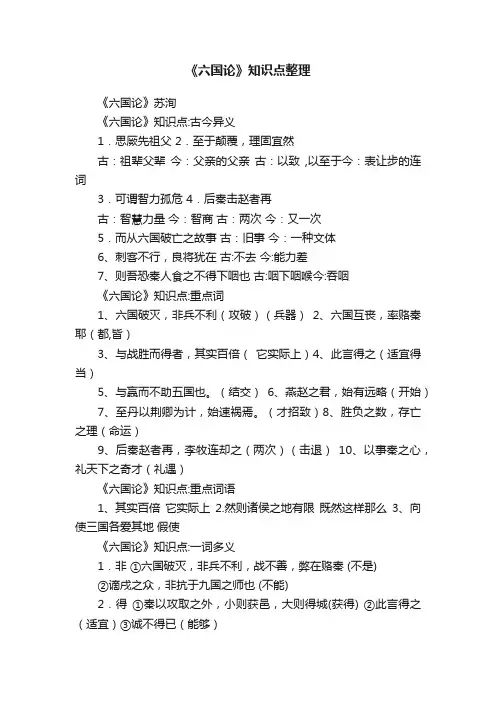

《六国论》知识点整理《六国论》苏洵《六国论》知识点:古今异义1.思厥先祖父 2.至于颠覆,理固宜然古:祖辈父辈今:父亲的父亲古:以致,以至于今:表让步的连词3.可谓智力孤危 4.后秦击赵者再古:智慧力量今:智商古:两次今:又一次5.而从六国破亡之故事古:旧事今:一种文体6、刺客不行,良将犹在古:不去今:能力差7、则吾恐秦人食之不得下咽也古:咽下咽喉今:吞咽《六国论》知识点:重点词1、六国破灭,非兵不利(攻破)(兵器)2、六国互丧,率赂秦耶(都,皆)3、与战胜而得者,其实百倍(它实际上)4、此言得之(适宜得当)5、与赢而不助五国也。

(结交)6、燕赵之君,始有远略(开始)7、至丹以荆卿为计,始速祸焉。

(才招致)8、胜负之数,存亡之理(命运)9、后秦赵者再,李牧连却之(两次)(击退)10、以事秦之心,礼天下之奇才(礼遇)《六国论》知识点:重点词语1、其实百倍它实际上2.然则诸侯之地有限既然这样那么3、向使三国各爱其地假使《六国论》知识点:一词多义1.非①六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦 (不是)②谪戌之众,非抗于九国之师也 (不能)2.得①秦以攻取之外,小则获邑,大则得城(获得) ②此言得之(适宜)③诚不得已(能够)3.势①有如此之势,而为秦人积威之所劫(优势) ②其势弱于秦(势力)4.以①不赂者以赂者丧因为②秦以攻取之外凭借③斩荆棘,以有尺寸之地才④子孙视之不甚惜,举以予人来⑤以地事秦,犹抱薪救火用⑥至丹以荆卿为计,始速祸焉用⑦洎牧以谗诛因为⑧以赂秦之地封天下之谋臣用《六国论》知识点:词类活用(1)名词作状语:日削月割人皆得以隶使之(2)形容词用作动词:盖失强援,不能独完(3)名词作动词:以地事秦义不赂秦(4)动词的使动用法:李牧连却之《六国论》知识点:文言句式1.判断句:灭六国者六国也,非秦也。

2.被动句:a有如此之势,而为秦人积威之所劫。

b为国者无使为秦人积威之所劫哉!c燕虽小国而后亡,斯用兵之效也. d洎牧以谗诛。

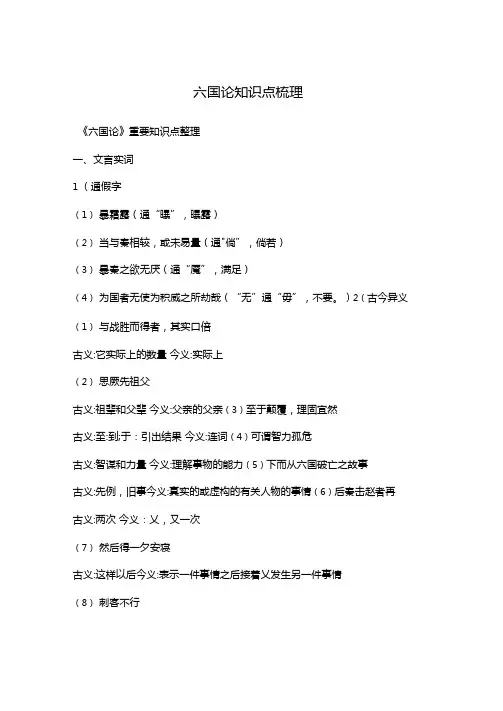

六国论知识点梳理《六国论》重要知识点整理一、文言实词1 (通假字(1)暴霜露(通“曝”,曝露)(2)当与秦相较,或未易量(通"倘”,倘若)(3)暴秦之欲无厌(通“魇”,满足)(4)为国者无使为积威之所劫哉(“无”通“毋”,不要。

)2(古今异义(1)与战胜而得者,其实口倍古义:它实际上的数量今义:实际上(2)思厥先祖父古义:祖辈和父辈今义:父亲的父亲(3)至于颠覆,理固宜然古义:至:到;于:引出结果今义:连词(4)可谓智力孤危古义:智谋和力量今义:理解事物的能力(5)下而从六国破亡之故事古义:先例,旧事今义:真实的或虚构的有关人物的事情(6)后秦击赵者再古义:两次今义:乂,又一次(7)然后得一夕安寝古义:这样以后今义:表示一件事情之后接着乂发生另一件事情(8)刺客不行古义:不去行刺今义::能力、本事欠缺;水平不高3(词类活用(1)名词作状语。

日削月割(一天天地,一月月地)(2)名词作动词。

下而从六国破亡之故事(自取下策)/义不赂秦(坚持正义)(3)形容词作动词。

不能独完(保全)/惜其用武而不终也(坚持到最终)/小则获邑,大则得城(小的方面,大的方面)4(一词多义(1)兵非兵不利(名词,兵器、武器)而秦兵乂至矣)名词,军队)斯用兵之效也(名词,战争)(2)暴暴霜露(动词,曝露)暴秦之欲无厌(形容词,凶暴,残酷的)(3)事以地事秦(动词,侍奉)下而从六国破亡之故事(名词,事情)(4)犹犹抱薪救火(动词,像,好象)犹有可以不赂而胜之之势(副词,仍然,还)(5)终终继五国迁灭(副词,终于)惜其用武而不终也(动词,坚持到最终)(6)始始有远略(名词,起初)始速祸焉(副词,才)(7)向向使三国各爱其地(副词,假使,如果)并力西向(动词,朝着,对着)(8)得较秦之所得(动词,获得)此言得之(动词,适合,得当)然后得一夕安寝(动词,获得)二、文言虚词1(而(1)连词,表因果。

赂秦而力亏/战败而亡(2)连词,表修饰。

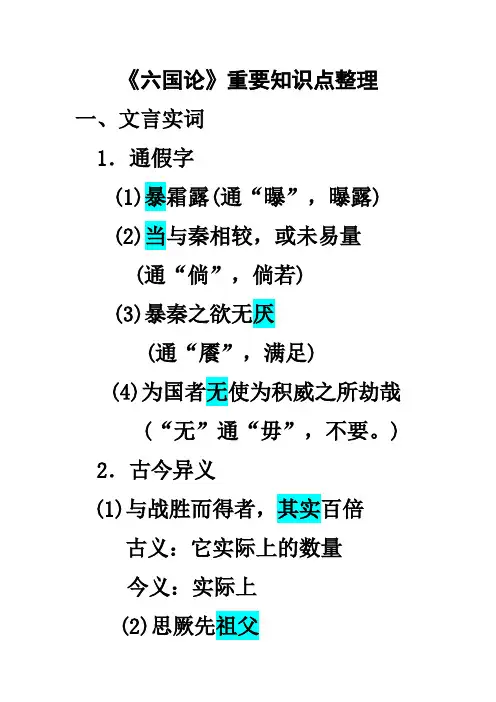

《六国论》重要知识点整理一、文言实词1.通假字(1)暴霜露(通“曝”,曝露)(2)当与秦相较,或未易量(通“倘”,倘若)(3)暴秦之欲无厌(通“餍”,满足)(4)为国者无使为积威之所劫哉(“无”通“毋”,不要。

) 2.古今异义(1)与战胜而得者,其实百倍古义:它实际上的数量今义:实际上(2)思厥先祖父古义:祖辈和父辈今义:父亲的父亲(3)至于颠覆,理固宜然古义:至:到;于:引出结果今义:连词(4)可谓智力孤危古义:智谋和力量今义:理解事物的能力(5)下而从六国破亡之故事古义:先例,旧事今义:真实的或虚构的有关人物的事情(6)后秦击赵者再古义:两次今义:又,又一次(7)然后得一夕安寝古义:这样以后今义:表示一件事情之后接着又发生另一件事情(8)刺客不行古义:不去行刺今义::能力、本事欠缺;水平不高3.词类活用(1) 名词作状语。

日削月割(一天天地,一月月地)(2) 名词作动词。

义不赂秦(坚持正义)(3) 形容词作动词。

不能独完(保全)/ 惜其用武而不终也(坚持到最终)/小则获邑,大则得城(小的方面,大的方面)4.一词多义(1)兵非兵不利(名词,兵器、武器)而秦兵又至矣)名词,军队)斯用兵之效也(名词,战争)(2)事以地事秦(动词,侍奉)而从六国破亡之故事(名词,事情)(3)犹犹抱薪救火(动词,像,好象)犹有可以不赂而胜之之势(副词,仍然,还)(4)始始有远略(名词,起初)始速祸焉(副词,才)(5)向向使三国各爱其地(副词,假使,如果)并力西向(动词,朝着,对着)(6)得较秦之所得(动词,获得)此言得之(动词,适合,得当)然后得一夕安寝(动词,获得)二、文言虚词1.而(1) 连词,表因果。

赂秦而力亏/战败而亡(2) 连词,表修饰。

较秦之所得与战胜而得者(3) 连词,表转折。

而秦兵又至矣/故不战而强弱胜负已判矣/与赢而不助五国也/燕虽小国而后亡/惜其用武而不终也/而为秦人积威之所劫/而犹有可以不赂而胜之之势(4) 连词,表并列。

《六国论》知识梳理成语、文言实词、一词多义、挖空练习、作文素材等一、相关成语1.日削月割:指每日每月割让土地,形容一味割地求和。

2.抱薪救火:意为抱着柴草去救火。

比喻用错误的方法去消除灾祸,结果使灾祸反而扩大。

3.披荆斩棘:拨开荆,砍掉棘,比喻在前进道路上清除障碍,克服困难。

4.饮鸩止渴:比喻用错误的办法来解决眼前的困难而不顾严重后果。

4.唇亡齿寒:唇没有了,牙齿就寒冷。

比喻双方息息相关,荣辱与共。

6.背盟败约:背,违背。

盟、约,誓约。

败,败坏。

指撕毁。

背叛誓言,撕毁盟约。

7.如弃草芥:芥,小草。

就像扔掉一根小草那样。

形容毫不在意。

8.远交近攻:联络距离远的国家,进攻邻近的国家。

9.食不下咽:食物虽在口中但咽不下去,形容忧心忡忡,不思饮食。

10.前车之鉴:前车之鉴指前边的车子翻了,后面的车子可以引以为鉴。

比喻先前的失败,可做其后的教训。

11.颠扑不破:无论怎样震动摔打都破不了。

比喻言论、学说等牢固可靠,经得起检验。

12.不速之客:指未经邀请而自己来的客人。

“速”,邀请的意思。

13.深谋远略:指计划得很周密,考虑得很长远。

13.与虎谋皮:跟老虎商量取下它的皮来,比喻跟坏人商量要其牺牲自己的利益,是绝对办不到的。

14.丧失殆尽:是指完全丧失了的意思。

15.消磨殆尽:随着时间等的流逝原本存在的也消失没有了。

二、文化常识1.论:是一种论文文体,按《韵术》:“论者,议也。

”《昭明文选》所载:“论有两体,一曰史论,乃忠臣于传末作议论,以断其人之善恶。

如《史记》后的太史公曰……。

二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其谬误。

”如《六国论》、《过秦论》等。

2.苏洵,字明允,眉州眉山人,北宋散文家,有《嘉佑集》,与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世,世称“三苏”。

3.有关苏洵对联:是父生是子,家学一门,自昔声名弥宇宙;难兄更难弟,象贤两世,至今俎豆重乡邦。

(苏洵是苏轼苏辙兄弟的父亲,三人都位列“唐宋八大家”,是中国历史上著名的文学家。

高考语文六国论文言文《六国论》知识点高考语文六国论文言文《六国论》知识点无论是在学习还是在工作中,大家对论文都再熟悉不过了吧,借助论文可以有效提高我们的'写作水平。

为了让您在写论文时更加简单方便,以下是小编帮大家整理的高考语文六国论文言文《六国论》知识点,仅供参考,希望能够帮助到大家。

一、掌握下列重点词语1、率:六国互丧,率赂秦耶?(全都,一概)2、以:不赂者以赂者丧(因为)3、盖:盖失强援,不能独完(因为)4、固:固不在战矣(当然)5、举:举以予人(拿)6、然则:然则诸侯之地有限(既然如此,那么)7、判:故不战而强弱胜负已判矣(确定,断定)8、固:至于颠覆,理固宜然(本来)9、得:此言得之(对)10、迁:终继五国迁灭(改变)11、与:与嬴而不助五国也(结交)12、既:五国既丧,齐亦不免矣(已经)13、以、为、速:至丹以荆卿为计,始速祸焉(用,作为,招致)14、再:后秦击赵者再(两次)15、洎、以:洎牧以谗诛(及,等到;因为)16、诚:可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已(实在)17、向使:向使三国各爱其地(假如)18、数、理:则胜负之数,存亡之理,当与秦相较(天数,命运)19、为、为:为国者无使为积威之所劫哉(治理,被)20、苟、从:苟以天下之大,而从六国破亡之故事(如果,跟随)二、通假字1、暴霜露(通曝)2、暴秦之欲无厌(通餍,满足)3、当与秦相较(通倘,如果)三、一词多义1、非:①六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(不是)②实迷途其未远,觉今是而昨非(不对)③才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤(没)④谪戍之众,非抗于九国之师也(不能)2、或:①或曰:六国互丧,率赂秦耶(有人)②马之千里者,一食或尽粟一石(有时)③或以为死,或以为亡(有人)④则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量(或许)3、得:①秦以攻取之外,小则获邑,大则得城(得到)②此得之(正确)③诚不得已(办法)④君为我呼入,吾得兄事之(必须,应该)。

《六国论》阅读笔记(带答案)《六国论》阅读笔记(带答案)一、文档概述《六国论》是我国古代著名历史学家、文学家司马迁所著《史记》中的一篇,主要分析了战国时期六国相继灭亡的原因。

本文将通过对《六国论》的阅读,梳理其主要观点,并结合现实进行思考,提出一些自己的见解。

二、内容解析1. 六国灭亡的原因《六国论》指出,六国灭亡的根本原因是“弊在赂秦”。

也就是说,六国为了求得一时安宁,不断向秦国贿赂土地、财物,使得秦国不断壮大,最终导致六国被秦国所灭。

2. 赂秦的弊端《六国论》认为,赂秦的弊端主要体现在以下几个方面:(1)消耗国家实力:六国为了贿赂秦国,不得不消耗大量的财力、人力,导致国内空虚,无力抵御秦国的侵略。

(2)破坏国际关系:六国之间本应团结一致,共同抵御秦国的侵略,但赂秦的行为导致各国之间的信任破裂,相互猜忌,使得六国陷入孤立无援的境地。

(3)助长秦国野心:六国的贿赂行为,使得秦国认为六国软弱可欺,更加坚定了灭亡六国的决心。

3. 六国的失误《六国论》还分析了六国在灭亡过程中的失误,主要包括:(1)缺乏战略眼光:六国君主在面对秦国的侵略时,往往只顾眼前利益,忽视长远规划,导致国家政策摇摆不定。

(2)用人不当:六国在选拔和使用人才方面存在严重问题,贤能之士难以发挥其作用,导致国家治理混乱。

(3)政治腐败:六国晚期,政治腐败严重,权贵阶层贪污腐化,导致国家内部矛盾激化,无力抵御外敌。

三、现实启示1. 坚定独立自主的发展道路:我们要从六国灭亡的历史中吸取教训,坚定独立自主的发展道路,坚决维护国家主权和尊严。

2. 加强国际交流与合作:在当今世界,各国相互依存,我们要加强国际交流与合作,共同应对外部压力,维护国家利益。

3. 选拔和使用人才:国家的发展离不开人才,我们要选拔和使用贤能之士,充分发挥人才的作用,为国家的发展提供强大动力。

4. 反腐倡廉:腐败是国家发展的毒瘤,我们要坚决反腐倡廉,加强党风廉政建设,为国家的发展创造良好的政治环境。

《六国论》重要知识点整理一、文言实词1.通假字.(1)暴霜露 ( 通“曝”,曝露 ).(2)当与秦相较,或未易量( 通“倘”,假如 ).(3)暴秦之欲无厌( 通“餍”,满足 ).(4)为国者无使为积威之所劫哉( “无”通“毋”,不要。

) 2.古今异义..(1)与战胜而得者,其实百倍古义:它实质上的数目今义:实质上..(2)思厥先祖父古义:祖辈和父辈今义:父亲的父亲..(3)至于颠覆,理固宜然古义:至:到;于:引出结果今义:连词..(4)可谓智力孤危古义:智谋和力量今义:理解事物的能力..(5)下而从六国破亡之故事古义:先例,往事今义:真实的或虚假的有关人物的事情.(6)后秦击赵者再古义:两次今义:又,又一次..(7)此后得一夕安寝古义:这样此后今义:表示一件事情此后接着又发生另一件事情..(8)刺客不可以古义:不去行刺今义: : 能力、本领欠缺;水平不高3.词类活用(1)名词作状语。

..日削月割(一每日地,一月月地)(2)名词作动词。

.义不赂秦(坚持正义)(3)形容词作动词。

..不可以独完 ( 保全 )/惜其用武而不终.也(坚持到最后) / 小则获邑,.大则得城 ( 小的方面,大的方面 ) 4.一词多义(1)兵.非兵不利(名词,兵器、武器).而秦兵又至矣)名词,军队).斯用兵之效也(名词,战争)(2)事.以地事秦(动词,侍奉).而从六国破亡之故事 ( 名词,事情 )(3)犹.犹抱薪救火(动词,像,好象).犹有可以不赂而胜之之势( 副词,仍然,还 ).(4) 始始有远略(名词,开初).始速祸焉 ( 副词,才 )(5)向.向使三国各爱其地 ( 副词,假如,如果).并力西向 ( 动词,朝着,对着 )(6)得.较秦之所得 ( 动词 , 获取 ).此言得之(动词, 合适, 合适).此后得一夕安寝 ( 动词 , 获取 )二、文言虚词1.而(1)连词,表因果。

..赂秦而力亏 / 战败而亡(2)连词,表修饰。

《六国论》文言文知识点归纳《六国论》是中国历史上著名的一部政治哲学著作,作者为战国时期秦国的韩非子。

在这部著作中,韩非子分析了战国时期六个国家的政治状况,并提出了自己的治国思想。

该书具有较高的思想深度和理论价值,对后世政治哲学和政治实践产生了深刻的影响。

下面,就《六国论》中的一些文言文知识点进行简要的归纳。

一、文言文的基础知识《六国论》是一部古代文言文著作,对于学习古代文言文,需要掌握文言文的基础知识。

首先,需要熟记常用的文言词汇和文言句型,例如:“夫”、“其”、“而”、“乃”、“然”等。

其次,需要掌握文言文的语法规则,例如修饰语置前、否定词“不”后置等。

最后,需要掌握古代文化和历史背景,例如孟子、庄子、《周易》等的思想和历史事件。

二、六国的政治状况《六国论》重点分析了战国时期六个国家的政治状况,包括:秦国、齐国、楚国、燕国、赵国和韩国。

其中,秦国处于全国统一的道路上,齐国处于割据势力的地位,楚国和赵国则面临外患和内乱,燕国和韩国则处于争霸的过程中。

作者通过对各国政治状况的分析,提出了自己的治国思想。

三、独裁和民主的辩证关系在《六国论》中,韩非子提出了独裁和民主的辩证关系。

他认为,独裁可以实现政治秩序和社会稳定,但也容易形成暴政和权力滥用;民主可以实现民主治理和公正公平,但也容易导致政治动荡和群众运动。

因此,韩非子认为,要实现良好的治理,需要在独裁和民主之间进行平衡和选择。

四、政治思想的多样性《六国论》提出了不同的治国思想,包括“法家”、“墨家”、“儒家”和“道家”。

这些思想在当时都有一定的社会影响,但是,在战国时期,这些思想互相排斥,甚至发生了激烈的争论和斗争。

作者通过对这些思想的分析,提出了自己的治国思想,即以“称王霸”的方式来实现全国统一和强大的国家。

这种思想对于后世中国的政治实践产生了深远的影响。

总之,《六国论》是一部影响深远的政治哲学著作,其思想内容不仅具有理论价值,还有很强的现实意义。

六国论知识点归纳整理总结《六国论》的知识点可以归纳为以下内容:

一、荀子的政治思想

1. 天人之别

2. 形而上的统治方法

3. 以信任而非仁爱来治理国家

4. 以德治国

5. 视富贵如粪土

6. 人民需服从权威

二、六国之间的政治关系

1. 魏国的政治策略

2. 齐国强权政治

3. 荀子对于六国政治的评价

三、君子治国之道

1. 仁义与权谋

2. 君子的品德与修养

3. 君子政治的价值观

四、治理国家的基本策略

1. 对国家政治的基本认识

2. 维持地位的策略

3. 治国的方法

五、权谋用兵之道

1. 政治的权谋用兵

2. 善用权谋与用兵之道

3. 政治与军事的关系

《六国论》是儒家思想的典型代表之一,对于中国古代的政治哲学和儒家思想产生了深远的影响。

可以说,《六国论》是中国古代政治经典之一,对于中国古代政治思想产生了重要的影响,也为后世政治思想和政治实践提供了重要的参考依据。

六国论

一、六国论知识总结

1、通假字

①诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

②当与秦相较,或未易量。

③暴霜露

2、古今异义

①其实百倍:古义:②思厥先祖父:古义:

③至于颠覆:古义:④六国破亡之故事:古义:

⑤可谓智力孤危:古义:⑥刺客不行:古义:

3、词类活用

①义不赂秦:②牧连却之:

③以事秦之心礼天下之奇才④日削月割,以趋于亡:

⑤以地事秦:⑥不能独完

⑦小则获邑,大则得城

4、特殊句式

①赵尝五战于秦②洎牧以谗诛

③其势弱于秦④苟以天下之大

⑤为国者无使为积威之所劫哉

三、论证方法

①举例论证:列举确凿(摆事实):充分、有代表性的事例来阐明观点。

②道理论证:也叫引用论证(讲道理),用自己从生活中悟出来的哲理或导师、先贤的正确论述,古今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式等来证明论点,

③对比论证:(作比较)拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。

④比喻论证:(打比方)用人们熟知的事物作比喻来证明论点。

预习日期: / /《六国论》苏洵

预习重点

一.温习论点、论据、论证

二.分析评论文章

三.字词辨识

四.语文基础知识

修辞:对比、反复

五.品德情意

第一部份检查预习题

圈出最接近你的表现指数:

完成指数

答对指数

第二部份预习内容

一.温习议论文的要素:论点、论据、论证

●论点:作者的观点/主张/看法,立场必须明确。

●论据:用来证明论点的依据/根据,要真确、典型、具体,并能支持、

回应论点。

●论证:运用论据来证明论点的过程/方法,过程要合乎逻辑。

论证的方法:

①.举例论证:又称例证法。

用典型的、具代表性的事例作为论据,以

证明论点;☆好处:列举事实,较易使人信服。

②.比喻论证:又称喻证法。

用比喻来论证抽象、深奥的道理,能达到

深入浅出,形象生动的效果。

☆好处:这种方法既可以帮助读者理

解,也可以增加文章的趣味。

③.对比论证:又称对比法。

举出两种互相对立的事物或道理,显示它

们的对立点,☆好处:通过比较、对照,来证明论点,能揭示事物

的差异,使孰是孰非,一目了然。

④.引用论证:又称引证法。

即引用公认的道理、权威的言论、科学上

的公理和原理以证明论点;☆好处:诉诸权威,可增强文章的说服

力。

⑤.模拟论证:又称模拟法,是把两种性质/本质相同或相似的事物作

比较,抓住它们的共通点,由一种已知的事身的道理推论出另一种

事物的道理,从而证明论点。

☆好处:它能使要论述的道理显得具

体,容易为人所接纳。

⑥.演绎论证:又称演绎法,是根据已知的一般原理(前提),推论出

关于个别事物的结论。

“前提”与“结论”之间有必然的联系,如果“前

提”真确无误,而推理过程又正确,那么“结论”就必然真实。

常见的

推论形式是“三段论”,由大前提、小前提和结论三部份组成。

☆好

处:演绎论证能展现事理间的逻辑关系。

1.试根据《六国论》课文,找出文章的论点和论据,完成下表。

二.分析评论文章

●评论文章的结构:一般有“引论”、“本论”、“结论”三大部份。

●评论的对象:特定的人物、事件或作品。

●评论的特色:

(1)要求缘事而发,立场鲜明;

(2)重在联系实际、深入分析,并给予评价;

(3)使人们对事情的真相、影响等有更清晰、深刻的认识。

●评论的类型:

(1)历史评论:分析评价历史事件或现象,为当前的社会问题提供启示,又或

以历史为借鉴。

(2)文艺评论:包括文学评论(如书评)及艺术评论(如影评、剧评、乐评等)。

分析评价作品的思想、内容、风格、技巧、成就、贡献等,提高读者的鉴

赏能力。

(3)时事评论:分析评价近期所发生的、为社会关注的事件,帮助读者了解问

题的根本、事件的影响和意义。

(4)人物评论:分析评价古今人物的性格、思想、言行、品德、功过等,去肯

定或否定该人物的表现。

1《六国论》结构严谨,试指出文章的引论、本论和结论的内容。

2《六国论》评论的对象是什么?它属于哪一种评论文章的类型?。

《六国论》评论的对象是战国时代韩、赵、魏、楚、燕、齐六个国家对秦的和战态度。

它的评论类型是历史评论,它分析评价战国时代六国亡于秦的历史事件,为北宋当前的社会问题提供启示,希望仁宗不要重蹈六国的覆辙,以割地赔钱的方法解决与西夏、辽国等战争。

3试分析《六国论》评论的特色。

它评论的特色是:缘事而发,立场鲜明:文章一开始即指出“六国破灭,非兵不利、战不善,弊在赂秦”的论点。

它又联系实际、深入分析:以六国破灭的历史事实为证,指出六国真正破灭的原因:非兵不利、战不善,弊在赂秦。

它使人们对事情的真相、影响等有更清晰、深刻的认识,改变了一般人认为六国是“战败而亡”的观念,以此警示为政者不能抱着割地赔款的方法解决与北宋与外族的战争。

三.字词辨识

●把把正确的答案圈出来,有须要的话可以查阅课文。

四.语文基础知识

修辞::对比、反复

(自习)

第三部份讨论

品德情意/文化/预习感想

6人一个小组,讨论下面的题目:

阅读以下一宗事件,讨论:

1该名被殴打的中二学生,对处理欺凌的做法是否恰当。

2如果遇到与事件相同的情况,你会怎样处理?为什么?。