语文人教版四年级下册古诗三首第二首

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:7

四年级下册语文书古诗词三首

1、四年级下册语文书古诗词三首之《四时田园杂兴(其二十五)》《四时田园杂兴(其二十五)》

[宋]范成大

梅子金黄杏子肥,

麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,

惟有蜻蜓蛱蝶飞。

2、四年级下册语文书古诗词三首之《宿新市徐公店》

《宿新市徐公店》

[宋]杨万里

篱落疏疏一径深,

树头新绿未成阴。

儿童急走追黄蝶,

飞入菜花无处寻。

3、四年级下册语文书古诗词三首之《清平乐·村居》

《清平乐·村居》

[宋]辛弃疾

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

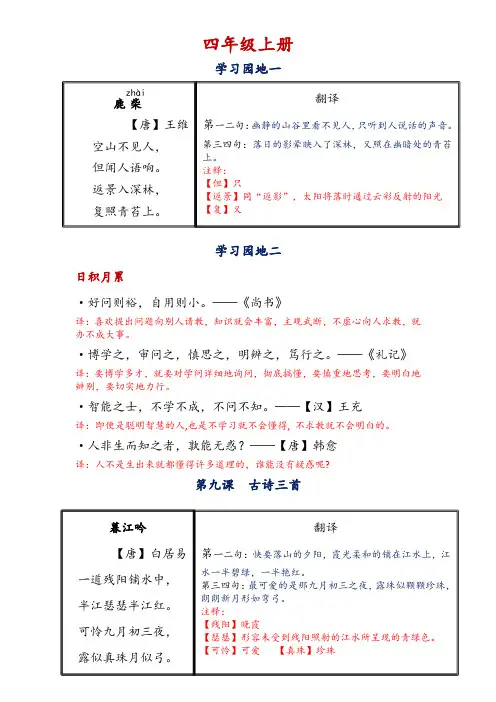

四年级上册学习园地一学习园地二日积月累·好问则裕,自用则小。

——《尚书》译:喜欢提出问题向别人请教,知识就会丰富,主观武断,不虚心向人求教,就办不成大事。

·博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

——《礼记》译:要博学多才,就要对学问详细地询问,彻底搞懂,要慎重地思考,要明白地辨别,要切实地力行。

·智能之士,不学不成,不问不知。

——【汉】王充译:即便是聪明智慧的人,也是不学习就不会懂得, 不求教就不会明白的。

·人非生而知之者,孰能无惑?——【唐】韩愈 译:人不是生出来就都懂得许多道理的,谁能没有疑惑呢?第九课 古诗三首鹿柴zhài【唐】王维 空山不见人, 但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

翻译第一二句:幽静的山谷里看不见人,只听到人说话的声音。

第三四句:落日的影晕映入了深林,又照在幽暗处的青苔上。

注释: 【但】只【返景】同“返影”,太阳将落时通过云彩反射的阳光 【复】又暮江吟【唐】白居易 一道残阳铺水中, 半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

翻译第一二句:快要落山的夕阳,霞光柔和的铺在江水上,江水一半碧绿,一半艳红。

第三四句:最可爱的是那九月初三之夜,露珠似颗颗珍珠,朗朗新月形如弯弓。

注释:【残阳】晚霞【瑟瑟】形容未受到残阳照射的江水所呈现的青绿色。

【可怜】可爱 【真珠】珍珠第十三课 精卫填海炎帝之少shào女①,名曰yuē女娃。

女娃游于东海,溺nì②而不返,故③为精卫,常衔xián 西山之木石,以堙yīn④于东海。

注释:①【少女】小女儿 ②【溺】溺水,淹没 ③【故】因此 ④【堙】填满 译文:学习园地四嫦娥【唐】李商隐 云母屏风烛影深, 长河渐落晓星沉。

嫦娥应悔偷灵药, 碧海青天夜夜心。

翻译第一二句:云母屏风上烛影暗淡,银河渐渐斜落晨星也隐没低沉。

第三四句:嫦娥应该后悔偷取了长生不老之药,如今空对碧海青天夜夜孤寂。

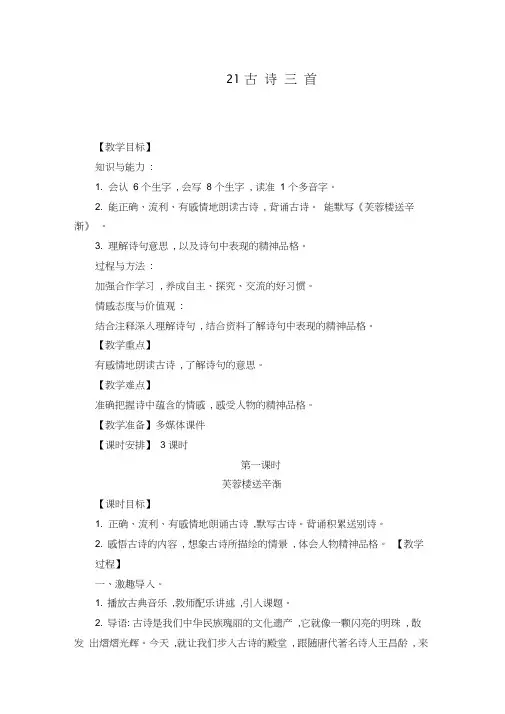

21 古诗三首【教学目标】知识与能力:1. 会认6 个生字, 会写8 个生字, 读准1 个多音字。

2. 能正确、流利、有感情地朗读古诗, 背诵古诗。

能默写《芙蓉楼送辛渐》。

3. 理解诗句意思, 以及诗句中表现的精神品格。

过程与方法:加强合作学习, 养成自主、探究、交流的好习惯。

情感态度与价值观:结合注释深入理解诗句, 结合资料了解诗句中表现的精神品格。

【教学重点】有感情地朗读古诗, 了解诗句的意思。

【教学难点】准确把握诗中蕴含的情感, 感受人物的精神品格。

【教学准备】多媒体课件【课时安排】 3 课时第一课时芙蓉楼送辛渐【课时目标】1. 正确、流利、有感情地朗诵古诗,默写古诗。

背诵积累送别诗。

2. 感悟古诗的内容, 想象古诗所描绘的情景, 体会人物精神品格。

【教学过程】一、激趣导入。

1. 播放古典音乐,教师配乐讲述,引入课题。

2. 导语: 古诗是我们中华民族瑰丽的文化遗产,它就像一颗闪亮的明珠, 散发出熠熠光辉。

今天,就让我们步入古诗的殿堂, 跟随唐代著名诗人王昌龄, 来欣赏他写的一首送别诗——《芙蓉楼送辛渐》。

设计意图:创设情境, 激发学生的学习兴趣。

二、知诗人。

(出示王昌龄像)师: 这位就是诗人王昌龄, 课前大家查阅过他的相关资料, 你们都了解到了哪些信息?(课件出示诗人简介)三、释题。

师: 学习古诗, 应从题目入手。

你从题目中知道了什么?“芙蓉楼”的故址在今江苏镇江北, 下临长江。

“送”是送别的意思。

“辛渐”是诗人的一位朋友。

你能用一句完整的话来说说题目的意思吗?与朋友分别时, 诗人会是一种怎样的心情呢?让我们带着这样的情感来读课题。

设计意图:了解诗题意思为学生整体感知诗歌内容做铺垫。

四、整体诵读, 品评朗读。

1. 初读古诗。

请同学们自由读诗, 注意读正确, 读流利。

(1)指导学生读得正确。

(2)指导学生读出节奏美。

师: 我们知道, 古诗具有抑扬顿挫的节奏感和韵律感, 大家试着读出节奏来。

指名读, 其他同学注意听, 他在读时是怎么停顿的, 有没有读出节奏与韵律。

《古诗三首:芙蓉楼送辛渐、塞下曲、墨梅》译文翻译

《芙蓉楼送辛渐》

译文:

冷雨洒满江天的夜晚我来到吴地,天明送走好友只留下楚山的孤影。

到了洛阳,如果有亲友向您打听我的情况,就请转告他们,我的心依然像玉壶里的冰一样纯洁,未受功名利禄等世情的玷污。

《塞下曲》

译文:

林密草深树高,野兽出没其中。

夜静时,能听到它们的叫声,但它们身形狡猾,难以被发现。

将军发现一只狐狸高高地趴在密集的草丛中,正准备张弓搭箭去射它。

但狐狸似乎有所警觉,突然逃走。

将军手疾眼快,迅速发射一支箭,一下就射中了目标。

他深为自己的好箭法而自得。

《墨梅》

译文:

洗砚池边有一棵梅花树,淡淡的墨迹和泪迹斑斑点点是她亲吻印迹。

不要在画梅花时标上圈圈点点,不要给人落下话柄。

愿我的一生淡泊名利就像这梅花一样。

以上是对《古诗三首:芙蓉楼送辛渐、塞下曲、墨梅》的译文翻译。

新课标人教版四年级语文下册

1、古诗词三首

学习目标:

(一)知识与技能:学会诗词中出现的生字,能结合注释理解词义。

背诵这三首古诗词,默写前两首。

(二)过程与方法:能结合插图,用自己的话说出诗句的意思。

(三)情感态度与价值观:诵读中体会作者的思想感情,感受古诗词的韵律美,语言美。

重点难点:

品位诗句,指导朗诵,积累语言。

在学习语言的过程中体会江南山水的特点,激发爱美的情趣。

教学时间:3课时

第一课时

一、整体诵读古诗三首

1、自由读古诗,要求读正确,读通顺。

2、指名朗读古诗,听听是否读得既正确又通顺。

3、借助诗文注释,说说你知道了什么?

⑴敬亭山:你能说说古诗的题目是什么意思吗?

⑵作者是唐代的李白:那你能背一首李白写的古诗吗?

⑶景物描写:众鸟、孤云、敬亭山

二、分步解读,感悟诗情

1、学习“众鸟高飞尽,孤云独去闲。

”:

⑴、画一画这两句。

⑵、理解“众鸟”:说一说为什么画好多只鸟?

⑶、理解“孤云”:说一说为什么只画一片云?

⑷、理解“尽”和“去”:看一看老师的画面(空白的画面)。

⑸、品析:

并不是同学们画错了,而是作者所要表现的是动态的画面,而我们所画的是静止的画面,可见作者用字的精妙。

过渡:众鸟飞走了,孤云离去了,现在只剩下诗人李白一个人了,难怪题目里是──“独”坐敬亭山。

2、品读“众鸟高飞尽,孤云独去闲”:

⑴、悟:原本陪伴在李白身边的景物都离李白远去了,李白看起来非常?(板书:独)

⑵、引导学生反复诵读,读出孤独的味道:

过渡:前两句看起来李白很孤独,后两句还是写孤独吗?难道李白心里真的很孤独吗?读后两句。

三、学习“相看两不厌,只有敬亭山”:

⑴、理解“相看”:李白眼里“只有敬亭山”,可见这里的“相看两不厌”是谁和谁互相看不满足呢?

⑵、理解“看不厌”:

①看敬亭山为什么看不满足?──景美

②李白仅仅把敬亭山当作一个景物来看吗?

⑶、品析:

李白把敬亭山当作了──神,所以看不厌,而敬亭山看李白看不厌,这又是为什么呢?敬亭山也把李白当作了──神。

而神总是“超凡”的,神总是“脱俗”的。

⑷联系《夜宿山寺》和《望庐山瀑布》更深地体会超凡脱俗、寄情山水。

四、品读“相看两不厌,只有敬亭山。

”

⑴感悟:既然找到了自己的朋友,而且是那么知心的朋友,李白还孤独吗?这时候他的心情又是怎样的呢?

⑵品析:

那《独坐敬亭山》中的“独”是不是作者用词不当啊?以“不独”写“独”又是作者独具匠心之处。

⑶引导学生反复诵读,带着高兴的心情读。

五、表情朗读,升华诗意

1、古诗是激情和想像的艺术。

只有用你的激情与想像去品读,“诗的感觉”才会喷涌而出。

《独坐敬亭山》看似写景,实在抒发作者的感情,就让我们也带上作者的感情来读一读这首诗吧。

2、背诵全诗。

3、默写全诗。

六、回顾总结,授之以渔

以前,我们通过老师的讲解,同学们的讨论,或者是画诗、表演来学习古诗,今天,我们又是怎样学诗的呢?学生自己总结:晓诗题

──知诗人──明诗意──悟诗情,还有画一画的方法。

【板书设计】

独坐敬亭山

(表面)独(内心)不独

第二课时

一、导入揭题

1、同学们,我们伟大的祖国山河秀丽,风景如画。

今天,想带大家去洞庭湖走一走,领略一下洞庭的美景。

你知道洞庭湖吗?

2、结合学生收集的资料来介绍洞庭湖的。

3、多媒体出示洞庭湖的画面。

(你看到了什么景象?你能用上一些词来形容看到的景物吗?)

4、老师送一组词:波光粼粼、银光闪闪、水平如镜、水天一色、迷迷蒙蒙、朦朦胧胧、宁静和谐。

5、引出课题:洞庭湖的景象非常迷人,从古至今有无数文人墨客被它吸引,写下了许多描写洞庭的美诗佳句。

在一千三百多年前,唐朝有位大诗人刘禹锡来到了洞庭湖附近,看到了这样一幅美景,不禁诗兴大发,写下了一首千古传颂的佳作。

听,他正在吟诵呢!

二、精读会意

(一)教学“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

”

(1)理解“湖光秋月两相和”。

相:相互。

和:和谐、协调。

湖光:湖水的光。

秋月:可以看出时间是秋天的晚上。

这句诗的意思是:秋天的夜晚,月光如水,水映月光,两者融合在一起,显得非常和谐。

(2)理解“潭面无风镜未磨”

潭面:是指洞庭湖面。

未:没有。

磨:磨拭。

镜未磨:指没有磨拭过的铜镜。

(没有磨拭过的铜镜给人怎样的感觉?朦朦胧胧、模模糊糊。

)这句诗意:湖上一点风也没有,湖面朦朦胧胧,就像一面没有磨拭过的铜镜。

(二)教学“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”。

三、总结:同学们,洞庭湖是我国的名胜,观光旅游的人很多,你们将来有机会一定要到湖南的岳阳市边上去看一看洞庭湖,看一看君山,登一登岳阳楼,好好地领略一下祖国的锦绣风光。

第三课时

一、导入,简介相关资料

1、背诵有关描绘春天景色的诗句。

2、齐读诗题:忆江南

3、介绍诗人和创作背景:

二、初读全诗,感知词的特点

1、自由练读,要求读准字音,读通顺、读流畅。

2、初步感知词的特点:

3、指名读。

(重点提示“谙”这个生字的读音)。

三、自学交流,探究诗意

四、品词赏句,想象悟情

五、作业布置

展开想象,把“日春江花红胜火,春来江水绿如蓝。

”这两句诗所描绘的景象用自己喜欢的方式表现出来。

(可以写,也可以画。

)【板书设计】

赞美

忆江南────好词

思念

【总体板书设计】

【课后反思】

一、整体反思:本课教学是按照运用插图和老师的导语进入诗境—理解词句、想象画面—吟诵诗词、体验诗情来进行。

学生通过对诗词的诵读和欣赏,感受,感受南方自然风光的美。

同时在理解词义的基础上,通过创设情境,让学生分角色,在对话中巩固词义。

二、《江南好》教后反思:课标指出阅读是获得审美体验重要途径,应让学生在积极思维和情感体验中,获得思想启迪、享受审美乐趣。

审美过程是一种见情、见性、见灵、见神韵活动,靠的是熏陶感染,潜移默化,是一个润物细无声的过程。

特别对于这么一篇文质兼美的古诗,我更注重学生的独特感受。

当问我“江花”是否可以理解为江上的浪花时,我没有直接给他答案,而是让他自己反复读古诗,找出你所理解的依据。

没有想到这位学生读了几遍,就悟出了“江花”并不是浪花,而是江上的开放的花朵。

为此,我庆幸自己没有急于求成,让学生有充分思考的时间。